全球海洋塑料垃圾治理:进展、困境与中国的参与

崔 野

(1. 中国海洋大学,山东 青岛266100)

一、问题的提出

随着全球范围内海洋开发强度的增大和人类不当用海行为的增多,塑料垃圾与微塑料问题已成为制约海洋可持续发展的严峻挑战,被第二届联合国环境大会列为全球性重大环境问题之一。 自20 世纪70 年代以来,国内外学者开始对海洋塑料垃圾进行研究,产生了一系列研究成果。 在国内,学者们的研究视角大致集中在三个维度:一是从科学维度探讨海洋塑料垃圾的危害,如对海洋生物的生态毒理效应、对海洋生态的影响等;①参见武芳竹、曾江宁等:“海洋微塑料污染现状及其对鱼类的生态毒理效应”,《海洋学报》,2019 年第2 期,第86-98 页;李富云、贾芳丽等:“海洋中微塑料的环境行为和生态影响”,《生态毒理学报》,2017 年第6 期,第11-18 页。二是从政策维度介绍全球主要国家和国际组织治理海洋塑料垃圾的举措与实践;②参见王菊英、林新珍:“应对塑料及微塑料污染的海洋治理体系探析”,《太平洋学报》,2018 年第4 期,第79-87 页;李潇、杨翼等:“欧盟及其成员国海洋塑料垃圾政策及对我国的启示”,《海洋通报》,2019 年第1 期,第14-19 页。三是立足于中国自身,探究我国海洋塑料垃圾和微塑料的污染情况以及中国的应对之策。①参见王佳佳、赵娜娜、李金惠:“中国海洋微塑料污染现状与防治建议”,《中国环境科学》,2019 年第7 期,第3056-3063 页;李道季:“海洋微塑料污染状况及其应对措施建议”,《环境科学学报》,2019 年第2 期,第197-202 页。国外学者对该问题的研究呈现出由科学议题扩展至政策议题的演进脉络,但目前仍以科学研究为主,最新的调查数据与实验结论不断涌现,政策研究则大多局限在法学和政治学上。 在法学的视角下,国际上的许多讨论都聚焦于制定塑料废物管理的国际规则②See Ina Tessnow - von Wysocki, Philippe Le Billon,“Plastics at Sea: Treaty Design for a Global Solution to Marine Plastic Pollution”, Environmental Science and Policy, Vol. 100, No. 10,2019, pp.94-104; Karen Raubenheimer, Alistair McIlgorm, “Can the Basel and Stockholm Conventions Provide a Global Framework to Reduce the Impact of Marine Plastic Litter?” Marine Policy, Vol. 96,No. 10, 2018, pp.285-290.以及将《巴塞尔公约》应用于危险废物的越境转移控制上;③See Cristina A. Lucier, Brian J. Gareau, “From Waste to Resources? Interrogating ‘Race to the Bottom’ in the Global Environmental Governance of the Hazardous Waste Trade”, Journal of World-Systems Research, Vol. 21, No. 2, 2015, pp.495 - 520; Sabaa Ahmad Khan, “E-Products, E-Waste and the Basel Convention:Regulatory Challenges and Impossibilities of International Environmental Law”, Review of European,Comparative&International Environmental Law, Vol. 25, No. 2, 2016, pp.248-260.在政治学的视角下,学者们重点分析了海洋塑料垃圾治理失效的深层原因,如政策注意力的不足、治理体系的零散等。④See Peter Dauvergne, “Why Is the Global Governance of Plastic Failing the Oceans”, Global Environmental Change, Vol. 51,No. 7, 2018, pp.22-31; Elizabeth Mendenhall, “Oceans of Plastic:A Research Agenda to Propel Policy Development”, Marine Policy,Vol. 96, No. 10, 2018, pp.291-298.

概言之,海洋塑料垃圾研究正在由单一的科学视角走向科学与政策的相融合,这是由于海洋塑料垃圾问题具有典型的复合性,它既是一个科学问题,也是一个政策问题,因而相应的研究应当沿着科学路径与政策路径共同推进。但相较而言,学术界关于该问题的研究更多地侧重于科学或技术层面,而很少关注政策层面。这一现状不仅会导致两条研究路径的失衡,也有可能诱发治理实践中科学家与政策制定者的割裂。 另外,从现实角度来看,纵使国际社会已普遍认识到治理海洋塑料垃圾的紧迫性与必要性,但相关的治理资源、手段和能力仍不足以满足需要,海洋塑料垃圾迅速增长的势头并未得到扭转。 有鉴于此,本文以政策路径为切入点,系统梳理全球海洋塑料垃圾治理的进展、经验与困境,并分析中国在其中的角色定位和参与策略,以期弥补既有研究的不足,推动治理效果的提升。

二、全球海洋塑料垃圾治理的新近进展

塑料垃圾已遍及全球海洋,从近岸到公海、从赤道到极地、从表层海水到大洋深渊,都发现了塑料垃圾和微塑料。 海洋塑料垃圾造成的后果是全球性的,包括内陆国在内的所有国家都会受到其直接或潜在的危害。 为减少海洋塑料垃圾的数量,降低其影响,国际社会已在全球、区域和国家等层面采取了多项治理举措,取得了长足的治理进展。

2.1 全球层面的治理进展

所谓全球层面的海洋塑料垃圾治理,是指由大部分国家或主要国家共同接受并施行的措施。 这些措施通常表现为静态的规则,并可按照规范性和约束力的强弱分为三个大类。

一是以《巴塞尔公约》为代表的国际立法。条约、公约、协定等法律文书是国际法的基本表现形式和渊源,具有涵盖面广、约束力高、专门性强等特征。 在海洋塑料垃圾治理的国际立法中,以《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》(以下简称《巴塞尔公约》)最为典型。 该公约于1992 年生效,旨在管控发达国家向发展中国家出口危险废物的行为。 后经发展,该公约日益重视海洋塑料垃圾和微塑料议题。 2017年,公约缔约方大会第十三次会议将海洋塑料垃圾和微塑料纳入工作计划;2018 年6 月,挪威政府建议将固体塑料废物由“不受公约管控的废物”调整为“受公约管控的其他废物”;2019年5 月,公约缔约方大会通过了有关固体塑料废物的附件修正案。 经过修订,塑料垃圾的越境转移将受到更加严格的限制,非法运输行为被认定为犯罪行为,这有助于倒逼出口国加强塑料垃圾的回收处理和妥善处置,减少向海洋排放塑料垃圾的数量。 除《巴塞尔公约》之外,1972 年《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》及其1996 年议定书、1973 年《国际防止船舶造成污染公约》附则V《防止船舶垃圾污染规则》的2016 年修正案、2001 年《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》等国际立法也涉及海洋塑料垃圾问题。

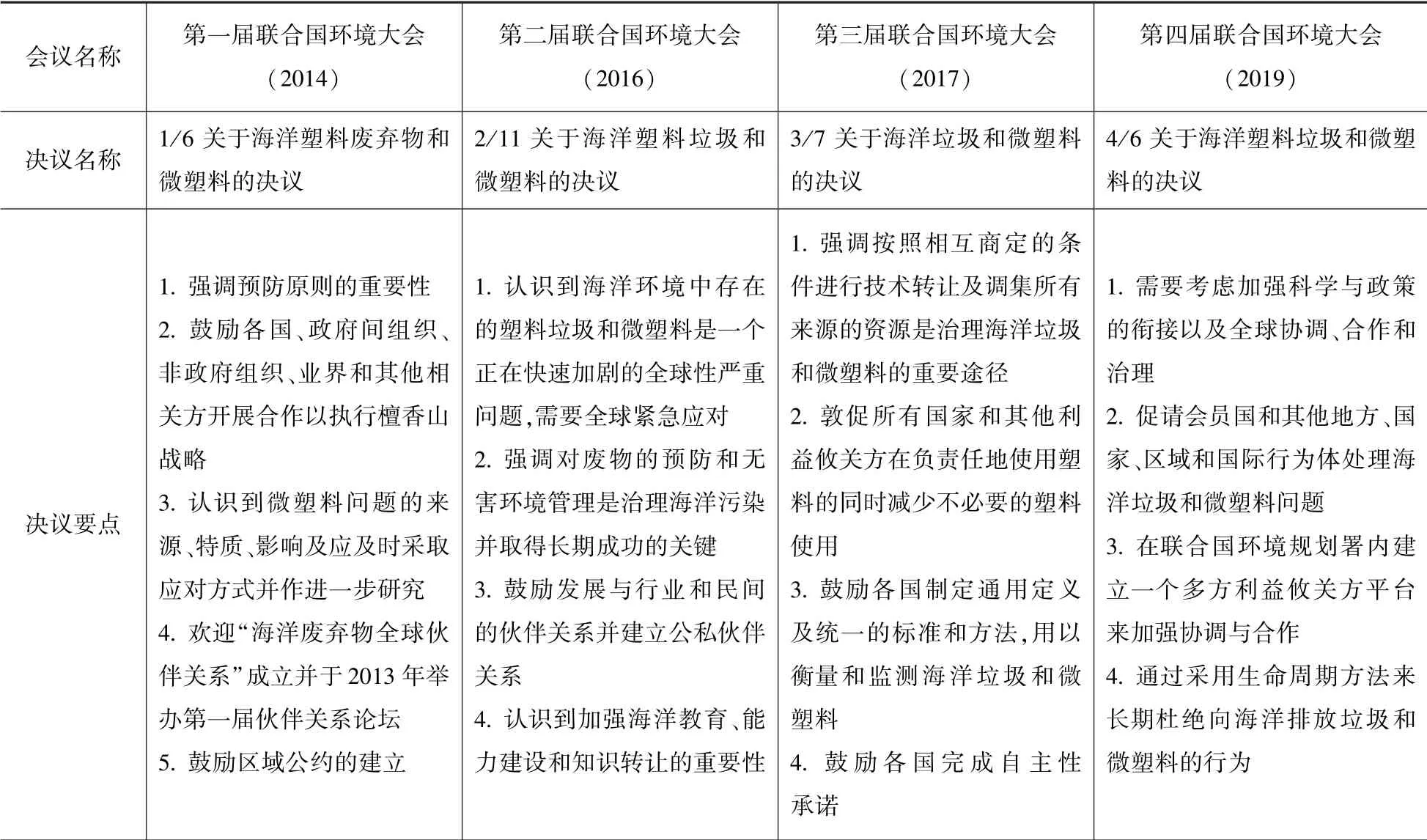

二是以决议和倡议为主的“软法”。 软法与条约、公约等强制性“硬法”相对,一般指没有法律约束力但会产生实际效果的行为准则,①王菊英、林新珍:“应对塑料及微塑料污染的海洋治理体系探析”,《太平洋学报》,2018 年第4 期,第81 页。包含决议、宣言、倡议、指南、行动计划等类型。 软法兼具灵活性与倡导性,提供了另外一种治理路径,在治理效果上可能与硬法殊途同归。②薛晓芃:“东北亚地区环境治理的路径选择:以中日韩环境部长会议机制为例”,《太平洋学报》,2020 年第3 期,第26 页。全球海洋塑料垃圾治理中的软法以重大国际会议、国家集团和行业性国际组织通过的文件为代表:其一,作为全球环境问题的最高决策机制,历届联合国环境大会均将海洋塑料垃圾列为重要议题,与会各方在相互协商与博弈中形成了多份决议(见表1)。 这些决议中的绝大多数都不具约束力,但因其规格之高、成员之广并占据国际道义的制高点,故而也会激励国际社会将其付诸实践。 其二,七国集团(G7)与二十国集团(G20)分别是由全球主要发达国家或/和新兴国家组成的非正式国家集团,这两个国家集团在近年来召开的峰会中也愈加关注海洋塑料垃圾问题,发布了若干会议文件。 2017 年7 月,二十国集团汉堡峰会通过《海洋垃圾行动计划》;2018 年6 月,七国集团中的五个成员国同欧盟签署《海洋塑料宪章》;2019 年6 月,二十国集团大阪峰会通过“蓝色海洋愿景”倡议。 七国集团与二十国集团的成员国均为国际舞台中的主要角色,其对待海洋塑料垃圾的正面态度无疑会产生极大的示范效应,带动其他国家的效仿与行动。 其三,很多行业性国际组织在其主管或业务范围内也积极倡导软法性质的规则和倡议,如联合国粮农组织为管理遗弃或丢失的“幽灵渔具”而制定的《负责任渔业行为守则》和《渔具标识自愿准则》、联合国环境规划署推出的《檀香山战略:海洋垃圾预防与管理的全球框架》和“海洋垃圾全球伙伴关系”、国际海事组织发布的《应对船源海洋塑料垃圾行动计划》等。

三是以专门性国际会议为平台达成的自愿性承诺。 相比于公约、条约等硬法和宣言、倡议等软法,由主权国家、私营部门和非政府组织等主体在专门性国际会议上作出的自愿性承诺更多地依赖于各方的自愿提出、自觉履行和自我监督,其约束力和强制性因而更加薄弱。 但这一方式也具有类型多样、范围广泛、易于达成等优势,特别是在海洋环境保护愈加成为全球共识的背景下,主动作出自愿性承诺已成为主权国家树立良好形象、抢占道义高地的有效手段。在与海洋塑料垃圾治理有关的自愿性承诺中,大部分来自联合国海洋大会和“我们的海洋”大会。 在2017 年召开的首届联合国海洋大会中,主权国家、政府间国际组织(IGO)、非政府组织(NGO)、企业、科研机构等共作出约1 400 项自愿性承诺,其中近一半与海洋污染有关。 “我们的海洋”大会由美国于2014 年发起,至今已连续举办六届。 在2019 年的第六届会议上,与会各方共作出370 项承诺,总预算达630 亿美元,其中与海洋塑料垃圾防治有关的内容包括:挪威、瑞典和格林纳达承诺支持在2023 年前建立防治海洋塑料垃圾的国际公约,由42 家大型跨国公司组成的“终结塑料垃圾联盟”承诺在未来五年内投入15 亿美元用于减少塑料生产等。 简言之,自愿性承诺很可能在一段时间内成为国际社会解决海洋塑料垃圾问题的重要方式③于海晴、梁迪隽等:“海洋垃圾和微塑料污染问题及其国际进程”,《世界环境》,2018 年第2 期,第52 页。和面向可持续发展进程的全球海洋治理重要机制。

2.2 区域层面的治理进展

“区域”是国际政治和全球治理研究中的核心视角之一。 在一般意义上,区域是指基于地理上的关系和一定程度的相互依赖而导致有限数量的国家联系在一起。①Joseph S. Nye, Peace in Parts: Integration and Conflict in Regional Organization, Boston: Little, Brown and Company, 1971,p.vii.而在全球海洋治理研究中,区域一词还有两种不同的特定含义:一是由《联合国海洋法公约》创立的“区域”制度,将其特指为“国家管辖范围以外的海床、洋底和底土”;二是由联合国环境规划署实施的“区域海”项目,按照环境一体性将全球海洋划分为18个“区域”。 本文是从经典意义和本源含义来理解区域的,即区域是指由地理因素形成的一定空间范围内的国家集合体。 国家间治理能力和治理意愿的差异性使得由所有国家同时、同步推进海洋塑料垃圾治理的难度较大,区域层面的治理路径以其目标一致、行动协同等长处,其治理效果往往更佳。 区域层面的海洋塑料垃圾治理以区域性政府间组织为主导,并以欧盟和东盟为代表。

表1 历届联合国环境大会通过的有关海洋塑料垃圾的决议

作为一体化程度最高的区域性政府间组织,欧盟较早便意识到海洋塑料垃圾问题的严重性并采取了相应的措施。 在塑料制品的源头管控方面,欧盟于2018 年开始实施《欧洲塑料战略》,计划到2030 年欧盟市场上的所有塑料包装将全部可回收利用;2019 年5 月,欧盟通过“禁塑令”法案,决定自2021 年起全面禁止欧盟国家使用一次性塑料餐具、塑料吸管等10 种一次性塑料制品。 据估算,该法案将解决欧盟70%的海洋塑料垃圾问题。 在海洋塑料垃圾的控制方面,欧洲区域尺度的海洋公约和政策举措非常活跃,甚至成为一些国家海洋保护的政策支柱。②李潇、杨翼等:“欧盟及其成员国海洋塑料垃圾政策及对我国的启示”,《海洋通报》,2019 年第1 期,第15 页。欧盟《海洋战略框架指令》《废弃物框架指令》《包装和包装废弃物指令》及《保护地中海海洋环境和沿海地区公约》《波罗的海区域海洋环境保护公约》《东北大西洋海洋环境保护公约》等区域性政策和立法均对海洋塑料垃圾污染做了明确的规制。

东南亚地处东西方航线的交汇处,且沿岸多为发展中国家,人口众多,厂矿密集,陆源排放和海上倾废的叠加使其成为全球海洋塑料污染最为严重的区域之一。 东盟作为域内最具权威的政府间组织,近年来逐渐关注到海洋塑料垃圾问题。 2017 年11 月,东盟召开消减区域海洋垃圾大会,就现有海洋垃圾治理的国家政策、举措和最佳做法交换了意见;2019 年3 月,东盟部长级会议发表首份海洋垃圾治理联合声明,呼吁各国开展合作,减少海洋垃圾;2019 年6月,东盟十国领导人在第34 届东盟峰会上签署《曼谷宣言》和《东盟打击海洋垃圾行动框架》,誓言将共同采取从陆地到海洋的整体性措施,并加快制定防治海洋垃圾污染的国家法律和法规。 此外,东盟还在东亚峰会、东盟10+3 等框架下积极与周边国家展开交流和合作,共同探讨海洋塑料垃圾问题的应对之道。

总体而言,欧盟和东盟在治理海洋塑料垃圾的路径上存在比较大的差异:欧盟及其成员国以制定具有约束力的法案、指令或条约为主,“硬法”的色彩明显,且重视源头治理;东盟则停留在召开会议、交换意见、发表宣言等非正式制度层面,侧重于对现有塑料垃圾的清理。 这一方面是因为欧盟成员国之间的相互依存和一体化程度更深,易于达成统一的规范性准则;另一方面是由于欧盟拥有更强的物质资源、科技力量和政治权威在源头上管控塑料制品,而东盟国家则以发展本国经济为首要任务,与塑料有关的行业依旧在其国民经济中占据重要地位,因而不可能像欧盟那样严格限制塑料制品的生产与使用。

2.3 国家层面的治理进展

主权国家是海洋塑料垃圾治理的核心主体与行动落实者。 在国际社会的呼吁下,国家层面的海洋塑料垃圾治理正在迅速扩展与壮大,并通过多边合作、双边合作、国家内部治理等三个层次提升着全球海洋塑料垃圾治理的成效。

多边合作是指两个以上的主权国家为解决共同关心的问题而开展的合作行动。 在海洋环境治理领域内,比较有代表性的当属中国、日本和韩国的三国合作。 创设于1999 年的中日韩环境部长会议是三方进行多边合作的有效机制,旨在落实三国首脑会议共识,治理区域性环境难题。 自该机制创建以来,每隔五年就会出现合作的进阶①薛晓芃:“东北亚地区环境治理的路径选择:以中日韩环境部长会议机制为例”,《太平洋学报》,2020 年第3 期,第29 页。,但无论在哪一阶段内,海洋环境保护都是中心议题之一。 在2019 年底召开的第21 次会议上,三国发表联合公报,提出为防止塑料垃圾排放入海,各方将推进妥善处理废弃物、削减购物袋等行动,并将开展研究合作以查清海洋污染实际状况。 李克强总理在2019年的第八次中日韩领导人会议上也强调三方要重视海洋塑料垃圾带来的挑战,加强监测方法和防治技术交流,深化海洋塑料垃圾对海洋生态环境、极地生态环境影响的科学研究。

国家间的双边合作是更为常见的一种方式,在实践中得到普遍应用。 例如,印度与挪威于2019 年初签署首个防治海洋污染的合作倡议,将支持地方政府实施可持续废弃物管理等项目;在第四届联合国环境大会召开前夕,日本与挪威就形成统一的海洋塑料垃圾提案进行了深入磋商;中美积极促成两国地方政府间的合作,签订了《中美海洋垃圾防治厦门—旧金山“姐妹城市”合作实施方案》等多个协议;中日将防治海洋塑料垃圾纳入双方海洋事务高级别磋商中,并于2019 年10 月在大连近岸黄海海域共同完成海洋垃圾联合调查;中加发表《关于应对海洋垃圾和塑料的联合声明》,合作研究海洋微塑料监测技术等。 不难看出,双边合作涵盖了议程设置、高层磋商、文件签署、科学研究、项目支持等途径,形式灵活而多样。

国家内部的治理是应对海洋塑料垃圾问题的根本着力点,事关最终的治理成效。 一般来说,主权国家会出于本国利益和国际公益的双重考虑而采取若干治理措施,这些措施可分为三类:一是行使国家的立法与行政职能,制定约束力较强的法律或政策。 截至目前,全球已有60 多个国家和地区出台了限制塑料使用的政策和法令,我国亦于2020 年初颁布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》。 二是鼓励科学调查与研发活动。 如中国较早启动了针对海洋塑料垃圾的科学考察,印度尼西亚政府实施了塑料垃圾拦截的研究项目等。 三是开展直接的清污行动。 如德国、荷兰、英国等国正在执行海洋垃圾捕捞方案,意大利、西班牙、法国等国通过收集“幽灵渔具”来减少海洋塑料垃圾。

综上所述,在全球、区域和国家层面的海洋塑料垃圾治理中,主权国家和政府间国际组织扮演着主导者的角色,但非政府组织、企业、科研机构、社区和民众等非国家行为体也是治理海洋塑料垃圾的重要力量。 世界自然联盟、全球塑料协会、东盟海洋垃圾知识中心、亚洲开发银行等组织在各自的活动领域内不断贡献着资金、技术、人力、智识等资源,凸显出非国家行为体对全球海洋塑料垃圾治理的补充与落实作用。

三、全球海洋塑料垃圾治理的经验归纳

前文提及的多个层面的治理进展不仅在一定程度上减缓了海洋塑料污染的蔓延势头,也为后续治理实践的深入提供了宝贵的经验,这些治理经验可以归纳为四条。

3.1 注重硬法与软法的配合使用

如前所述,硬法和软法分别有其独特的优势和适用场域,二者相互补充,互为依托。 合理地配合使用硬法与软法,是在规制层面的一条有益经验,具体包括四点内容。

一是借鉴《巴塞尔公约》修正案的做法,在其他位阶更高的国际立法中增加限制海洋塑料废物的条款,以实现硬法内容的与时俱进和约束力的增强。 例如,虽然《联合国海洋法公约》规定成员国禁止向海洋倾倒船舶及陆源污染物,但并未明确针对塑料废弃物①张嘉戌、柳青等:“海洋塑料和微塑料管理立法研究”,《海洋环境科学》,2019 年第2 期,第168 页。,未来应适时将该议题引入至其修改进程之中。

二是在时机成熟时促进软法向硬法转化,将软法中的目标、计划、措施、责任等加以固定化和规范化,提升软法的实施效果。 就目前来看,欧盟内的一些软法文书,如《欧盟委员会西地中海蓝色经济可持续发展倡议》和《欧洲循环经济中的塑料战略》的制度化水平已达到国际机制的层次②刘瑞:“东南亚海洋塑料垃圾治理与中国的参与”,《国际关系研究》,2020 年第1 期,第137 页。,下一步可考虑将其升级为区域性正式法律。

三是鼓励政府间国际组织、非政府组织、科学团体等机构对各类硬法与软法的执行情况进行科学、独立的审视和监督,形成评估报告或政策建议。 在这方面,非政府组织“摆脱塑料”(Break Free From Plastic)和“国际环境法中心”(Center for International Environmental Law)已共同连续发布了13 期“塑料更新进展”(Progress on Plastics Update)研究报告,起到了良好的政策咨询和实践助推作用。③该系列研究报告的具体内容可查阅“国际环境法中心”(Center for International Environmental Law)组织的官方网站:https://www.ciel.org/reports/unea-progress-on-plastics,访问时间:2020 年10 月12 日。

四是国家主体应在其国内治理中兼顾强制性措施与倡议性措施,既要将国际规制内化为刚性的法律法规,严格履行国际法规定的国家责任和执行义务;又要积极推行更多的柔性激励政策,扩大环境税收、价格补贴、公共采购、使用者付费、生产者责任制等经济手段的应用范围,通过“软硬兼施”来促成生产者和消费者行为方式的转变。

3.2 推动治理思路的跨界结合

海洋塑料垃圾议题兼具政治、经济、科技、环境等属性,多重属性的复合决定了不可能从单一视角来解决这一问题,而是要多措并举,实现不同治理思路的跨界结合,这是全球海洋塑料垃圾治理最为重要的经验。

第一,环境目标与经济目标的结合。 塑料垃圾是塑料制品的终端产物,而与塑料有关的行业在很多国家的经济体系中仍占据重要地位,甚至是支柱产业。 在这种情形下,不应“一刀切”地要求各国都禁止塑料制品,而是要因地制宜地统筹环境与经济、保护与发展的关系。一方面,国际社会应坚持“共同但有区别”的原则,适当顾及发展中国家的经济发展诉求,结合各国的实际情况合理确定各自的治理任务、目标、期限、排放额度等;另一方面,要根据不同种类塑料制品的化学性质和有害程度区分其使用范围,并有计划、有步骤地推进塑料产业的转型升级与迭代革新,发展清洁产业,增加绿色产品供给。

第二,政策路径与科学路径的结合。 围绕海洋塑料垃圾的专业科学知识为议程设定与政策制定奠定了良好的基础,①Joanna Vince, Britta Denise Hardesty, “Plastic Pollution Challenges in Marine and Coastal Environments: From Local to Global Governance”, Restoration Ecology, Vol. 25, No. 1, 2017, p.126.政策手段的实施要以先进的科学技术和设备研发为保障,而科技成果也需要由政策加以推广和应用,这凸显出政策路径与科学路径相辅相成的依存关系。 很多国家加大了对海洋科考和科研项目的支持力度,鼓励使用替代材料等,便是这两种治理路径有机结合的表现。

第三,科学家与政策制定者的结合。 国家行为体对于科学家群体的知识依赖是当前全球治理的重要特征。②赵隆:“北极渔业治理中的认知共同体因素:以国际海洋考察理事会为例”,《太平洋学报》,2019 年第11 期,第39 页。科学家掌握治理海洋塑料垃圾的关键知识,政策制定者则握有资源,二者的结合才能使各自的优势得到最大化的发挥。在2019 年的二十国集团峰会召开之前,二十国集团科学院向峰会提交了《沿海和海洋生态系统面临的威胁及海洋环境保护——特别关注气候变化和海洋塑料垃圾问题》的共同科学声明并得到采纳,成为“蓝色海洋愿景”倡议的直接依据;联合国环境大会、联合国海洋大会也多次举办由科学家和政府官员共同参加的研讨会或边会,体现出国际社会日益重视科学家与政策制定者的能力结合。

3.3 强化非国家行为体的作用

全球海洋塑料垃圾治理之所以能够在近几年取得显著的进步,除了主权国家和政府间国际组织的引导外,非政府组织、科研机构、学术团体、行业协会、企业联盟、社区和民众等非国家行为体的参与也不容忽视。 从这些参与实践中可以提炼出三点经验。

首先,吸纳非国家行为体加入国际规制的制定过程中。 非国家行为体通常具有专业知识或地方性知识,代表某一群体的利益,所提出的建议或意见也更具针对性,是全球海洋塑料垃圾和海洋生态环境治理的重要智力来源。 如在国家管辖范围以外区域海洋生物多样性(BBNJ)养护与可持续利用协定谈判中,共有6个非政府组织提交了协定草案建议,并在技术问题上发挥了专家作用。③Robert Blasiaka, Carole Durusselc, Jeremy Pittmand, “The Role of NGOs in Negotiating the Use of Biodiversity in Marine Areas beyond National Jurisdiction”,Marine Policy,Vol. 81,No. 7,2017,p.1.

其次,建立国家行为体与非国家行为体的合作伙伴关系。 非国家行为体在全球海洋塑料垃圾治理中的实质性参与,关键在于要同主权国家和政府间国际组织建立起开放包容、相互支持、互助互惠的合作伙伴关系,实现信息、知识和资源的联通与共享。 由联合国环境规划署发起的“海洋垃圾全球伙伴关系”便是在这方面的有益尝试。

最后,政府应当适度加大对非国家行为体的支持。 政府的支持是促进非国家行为体在全球海洋塑料垃圾治理中发挥更大作用的必要保障,这种支持既体现在资金和管理上,如适当投入财政拨款、优化内部治理结构、培养管理人才;也体现在政策和法律上,鼓励非国家行为体在法律许可的范围内自由活动。 例如,日本经济产业省推动花王等160 家企业和团体成立“海洋清洁材料联盟”,专门列出预算支持海洋可降解新材料的研发、微塑料检测标准的制定以及海洋垃圾收集机器人的开发等。

3.4 善用会议东道国的身份优势

对于有志于在全球海洋塑料垃圾治理中谋求引领地位的国家来说,举办高级别的国际会议并将自身的主张设置为会议议题,是一条便捷而有效的途径。 在这方面,日本的做法具有极强的借鉴意义。 实际上,日本既不是最早倡导海洋塑料垃圾治理的国家,也没有占据“限塑”的先机。 为扭转这一弱势局面,日本以举办2019 年的二十国集团峰会为契机,积极在二十国集团框架内酝酿海洋塑料垃圾治理议题,抛出日本方案。 最终,在日本的大力推动下,本届峰会达成了“到2050 年塑料垃圾向海零排放”等共识,并将其命名为“大阪蓝色海洋愿景”,日本也由此从全球海洋塑料垃圾治理的“追随者”摇身一变为“先行者”。①王旭:“日本参与全球海洋治理的理念、政策与实践”,《边界与海洋研究》,2020 年第1 期,第66 页。与之类似,法国通过举办巴黎气候变化大会并促成《巴黎协定》的签署,也在全球气候治理中“名利双收”。 日本和法国的经验表明,充分利用重大国际会议主办国的身份来设定议程、协调分歧并达成会议成果,是该国获得治理话语权、提升国家软实力和美誉度的重要方式。

四、全球海洋塑料垃圾治理的现实困境

科学路径与政策路径是应对海洋塑料垃圾问题的两大策略,只有实现这两条路径的协同配合,方能取得最佳的治理效果。 但与客观情势和预期目标相对照,现有的治理进展难言完美,依旧在认知、科学与政治等维度面临着诸多现实困境。

4.1 认知维度:基本认识存在争议

全面掌握海洋塑料垃圾的基本知识是有效治理该问题的前提。 然而,科学界与实务界并未就这些知识达成完全一致,而是存在诸多争议之处乃至截然不同的观点。

其一,对海洋塑料垃圾污染现状的争议。摸清海洋塑料垃圾的底数、增量等基础数据是整个治理过程的首要步骤,但即便科学家们使用了多种方法进行评估,也无法得出精确的数据,甚至相差悬殊。 在总量上,比较保守的结论是到2025 年,海洋塑料垃圾预计达到1.55 亿吨;②王佳佳、赵娜娜、李金惠:“中国海洋微塑料污染现状与防治建议”,《中国环境科学》,2019 年第7 期,第3057 页。而荷兰科学家认为在2017 年时就已经有1.96 亿吨塑料沉入深海。 在增量上,科学家们只能给出一个笼统、宽泛的区间,即每年由陆地排放到海洋中的塑料垃圾约为400 万~1270 万吨,③Jenna R. Jambeck, Roland Geyer, Chris Wilcox, et al,“Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean”, Science, Vol. 347,No. 6223, 2015, p.770.具体的数字则因不同的模型和方法而有较大的出入。 数据的缺乏以及抽样方法的变化,使得很难准确估计出海洋塑料碎片的总量和主要来源国。④François Galgani, Georg Hanke, Thomas Maes, “Global Distribution, Composition and Abundance of Marine Litter”, in Melanie Bergmann, Lars Gutow, Michael Klages, Marine Anthropogenic Litter,Springer,2015, p.32.

其二,对海洋塑料垃圾危害程度的争议。毫无疑问,海洋塑料垃圾是有害的,但它们会产生何种危害? 危害的范围有多广? 程度有多深? 科学家们对这些问题有着不尽相同的看法。 特别是在微塑料问题上,这种分歧更加明显。 例如,在微塑料的生态影响方面,有学者认为微塑料有能力改变种群结构,对生态系统健康和生物多样性产生损害;⑤Stephanie L. Wright, Richard C. Thompson, Tamara S.Galloway, “ The Physical Impacts of Microplastics on Marine Organisms: A Review”, Environmental Pollution, Vol. 178, No. 7,2013, pp.483-492.但也有学者指出在实际环境中,尚没有直接证据表明海洋微塑料对生态系统造成了影响。 在微塑料与人体健康的关系方面,多数科学家认为目前无法证实微塑料会对人体健康产生直接危害;但部分学者持相反观点,主张微塑料可能会对人体健康造成威胁。

其三,对海洋塑料垃圾治理紧迫程度的争议。 治理的紧迫程度是指应将海洋塑料垃圾问题置于何等级别的政策议程中,是将其视为需要尽快解决的优先议题,或只是普通的常规议题。 联合国环境大会将海洋塑料垃圾和微塑料列为全球性重大环境问题,赋予其极高的政策优先级,呼吁全球紧急应对;但也有学者指出海洋塑料污染被政府和媒体过度放大,并不如过度捕捞或气候变化等问题那样紧迫,所以应优先解决其他海洋问题。①Richard Stafford, Peter J. S. Jones, “Viewpoint-Ocean Plastic Pollution: A Convenient but Distracting Truth?” Marine Policy, Vol. 103, No. 5, 2019, p.187.

尽管海洋塑料碎片现象已被国际社会广泛认为是一个问题,但在认知上的巨大差异阻碍了政策的产生与实施。②Elizabeth Mendenhall, “Oceans of Plastic: A Research Agenda to Propel Policy Development”, Marine Policy, Vol. 96, No.10, 2018, p.291.这些关于海洋塑料垃圾基本问题的认知争议,可能会动摇各方主体的治理决心和意愿,为逃避治理责任或采取消极态度提供借口。

4.2 科学维度:科技水平有待提升

不同于海洋塑料垃圾在近几年才进入到全球海洋治理的主流政策议程中,科学界很早便对这一问题展开了跟踪研究。 但科学路径存在研发周期长、应用成本高等短板,加之现有科技发展水平的相对不足与滞后,这些都对全球海洋塑料垃圾治理带来了某些障碍。

首先,国际社会缺乏统一的监测、检测与评估海洋塑料垃圾的方法和标准,各国往往自行选取或认定,所得出的结论相差甚远,这是造成海洋塑料垃圾底数不清的深层原因之一。 技术标准的不一致,导致在不同地点、不同环境中获取的监测数据无法用于全球层面的横向比较,也难以进行准确的环境生态风险评估。 尽管国内外已经发布了一些研究方法和分析技术指南,但不同环境介质中塑料样品的采集、分析及鉴定技术方法仍需要进一步的探讨和完善,研究结果的可比较性低。③李道季、朱礼新等:“海洋微塑料污染研究发展态势及存在问题”,《华东师范大学学报》(自然科学版),2019 年第3 期,第182 页。

其次,海洋塑料垃圾的源汇过程与作用机制尚不明晰。 从全球尺度来看,海洋塑料垃圾的实测重量仅占模型估算值的1%,大量海洋塑料垃圾的来源、迁移途径、输运过程、降解过程、特性变化、在海洋食物网中的传递等均未得到确证。 此外,塑料垃圾在海洋环境中的最终归趋、塑料垃圾与其他污染物的影响机理、塑料的复合毒性效应等问题也都有待探明。 这些未解难题不仅制约了实质性管控措施的采用,也禁锢了对公众关切问题的深入回应。

最后,相关的技术研发尚不成熟。 技术与科学相伴而生,科学研究的相对滞后也在一定程度上限制了技术研发的进程。 塑料污染问题成为顽疾的根本原因在于技术创新行为推动无力,从而导致回收、降解塑料在经济、技术上不甚可行。④钭晓东、赵文萍:“深海塑料污染国际治理机制研究——人类命运共同体的深海落实”,《中国地质大学学报》(社会科学版),2019 年第1 期,第67 页。例如,很多企业或科研机构正在研发可替代传统塑料的藻类基生物塑料或其他新型材料,但可降解的生物材料并不适用于所有产品,其真正的生物降解性仍是未解决的问题。⑤Oluniyi Solomon Ogunola, Olawale Ahmed Onada,Augustine Eyiwunmi Falaye, “ Mitigation Measures to Avert the Impacts of Plastics and Microplastics in the Marine Environment: A Review”, Environmental Science and Pollution Research, Vol. 25,No. 10, 2018, p.9303.且相比于价格低廉的塑料制品,这些新型材料的生产成本更加高昂,市场前景有限,难以在短期内大规模地商业化应用。 再如,国际社会尚未发明出能够高效收集和清理海洋塑料垃圾的装备,而多是依靠传统的打捞方法,费时费力,效率低下。 例如,由荷兰非营利组织“海洋清洁”率先推出的大型海洋塑料垃圾收集浮管“威尔森”也在启用不久后便故障频发,被迫终止作业。

4.3 政治维度:治理体系不尽完善

作为全球海洋治理的一个新兴议题和实践领域,全球海洋塑料垃圾治理的体系化建设还不尽完善,治理的手段、资源、意愿等无法完全满足治理目标的需求。

第一,治理规制的供给不足。 当前全球海洋治理面临的最大挑战是公共产品的供给与需求不相匹配,尤其是条约、公约等制度性公共产品的数量不足。⑥崔野、王琪:“全球公共产品视角下的全球海洋治理困境:表现、成因与应对”,《太平洋学报》,2019 年第1 期,第62 页。这种不足在海洋塑料垃圾治理中突出体现为硬法建设的滞后,即直到现在也没有一套具备强制性、权威性和全面性的国际立法与治理机制,软法在应对海洋塑料垃圾污染的全球努力中占主导地位。①Joanna Vince, Britta Denise Hardesty, “Plastic Pollution Challenges in Marine and Coastal Environments: From Local to Global Governance”, Restoration Ecology, Vol. 25, No. 1, 2017, p.124.即便《巴塞尔公约》修正案增加了严格限制塑料垃圾越境转移的条款,但其毕竟不直接作用于海洋塑料垃圾的管控与处置,实施效果不免受限。

第二,治理需求与治理资源的分布失衡。科学研究表明,东南亚海域的塑料垃圾污染情况极为严重,且这些塑料垃圾中有相当一部分来源于过往船只的倾废以及发达国家向沿岸国家的越境转移。 这要求沿岸国家与域外发达国家应共同承担起治理责任,调动各种资源向这一地区集中,以解决海洋塑料垃圾问题中的主要矛盾。 然而,全球海洋治理的政治属性使得应然的期待并未转化为实然的举措:一方面,该海域沿岸多为发展中国家,可运用的资金、装备、技术、人力等资源十分有限,且发展经济与保护环境之间的张力巨大,致使其难以在海洋塑料垃圾治理上充分投入;另一方面,治理资源更为丰富的美国、欧盟等海洋强国距离这一海域较远,且出于自身利益的考量,他们更加关注本国或本地区海域的治理,未能对这些治理资源薄弱的国家提供实质性援助。 治理需求与治理资源之间的失衡,导致对重点海域的治理举步维艰,而这又加重了全球海洋塑料垃圾问题的严峻程度。

第三,治理意愿的动摇与减弱。 包括海洋塑料垃圾议题在内的全球环境治理已成为国际政治舞台中的“主流话语”和“政治正确”,很多国家对此作了正向的宣示和表态。 但在这些宣示的背后,其真实的治理意愿还有待进一步的考察。 特别是当国际公益与国家私利相互冲突时,其参与全球海洋塑料垃圾治理的意愿就会急速减弱,这一点可以从美国和日本拒绝同其他七国集团成员国签署《海洋塑料宪章》中看出。 而在非国家行为体之中,海洋塑料垃圾治理的共识基础也并不牢固,不乏反对之声。 随着传统塑料行业经济和政治力量的不断增强,他们对国家法规和社区行动的持续抵制正在加剧。②Stephanie Foote, Elizabeth Mazzolini, Histories of the Dustheap: Waste, Material Cultures, Social Justice, Massachusetts: MIT Press, 2012, pp.199-225.换句话说,治理意愿的动摇与减弱是一个事实上存在但又隐藏于国际政治主流话语之下的潜在因素,在规划全球海洋塑料垃圾治理的未来图景时不可忽视这一因素的影响与掣肘。

总之,认知、科学与政治等多重困境削弱了各类主体间的治理合力,给全球海洋塑料垃圾治理增添了阻滞。 而如何消除这些困境,实现科学路径和政策路径的彼此配合,将是摆在国际社会面前的重大课题。

针对山洪灾害防治县级非工程措施建设项目建设、运行管理工作的实际需要,河南省防办组织各市、县水利局运行管理部门的技术人员,针对计算机基础知识、网络运行维护、预警设备运行维护、业务系统应用等进行了多次培训,累计达520多人。这些人员都成为了各地的骨干力量,不仅为下一步工程建设打下了良好基础,还为进一步推进水利信息化、促进水利现代化积蓄了力量。

五、全球海洋塑料垃圾治理中的中国参与

我国是塑料制品的生产和使用大国,同样面临着海洋塑料垃圾问题。 随着海洋实力的快速增强与海洋强国战略的纵深推进,中国已成为全球海洋治理中的重要一员,在解决全球海洋问题、维护国际海洋法治、构建海洋命运共同体等方面发挥着关键作用。 而在海洋塑料垃圾治理领域,中国的参与亦是不可或缺。 综合考量实力、形势与目标等因素,笔者认为中国应以全球海洋塑料垃圾治理的践行者、推动者和引领者为角色定位,并在这一定位下强化自身的参与程度。 全球、区域和国家层面不仅是梳理海洋塑料垃圾治理进展的分析视角,也是中国参与全球海洋塑料垃圾治理的三大抓手。 中国应在这三个层面共同发力,以实际行动回应国际社会的期待,为全球海洋健康作出更大贡献。

5.1 立足自身:加大国内治理力度

中国的海洋塑料垃圾治理行动应首先立足于自身,加大国内治理力度,这是践行者角色的直观体现和首要要求。

我国内部的海洋塑料垃圾治理亦应当坚持科学路径与政策路径的协同配合,双管齐下。就科学路径而言,一是应加强对海洋科考和技术研发的支持力度,在项目分配、机构设置、人员配备等方面适度倾斜,探清海洋塑料垃圾及其与海洋生态系统的作用机理;二是应建立国内统一的海洋塑料垃圾监测、分析和评估技术标准,改进数据的精确性与可比性;三是应鼓励海洋清污设备和清洁替代材料的试验性研发,以抢占未来技术市场中的有利地位;四是科学界应着力在国际高水平期刊中发出中国声音,以坚实的科学研究驳斥恶意抹黑中国和夸大中国责任的言论,为我国的海洋塑料垃圾污染现状与治理成效“正名”。

就政策路径而言,当务之急是严格执行《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,按期完成工作目标,并适时将“禁塑令”引入至位阶更高的法律或法规之中,增强其约束力与强制力,从而在源头上减少塑料垃圾的数量。 在塑料制品的使用与回收方面,应探索或扩大塑料瓶罐的押金退还制度、垃圾分类制度的实施范围,以促进塑料制品的集中处置,控制塑料垃圾的入海量。 在海洋塑料垃圾的管控上,应尽快制定防控海洋塑料垃圾和微塑料污染的顶层设计或专项行动计划,并在沿海地区内推行“湾长制”、海上环卫制度、蓝色海湾整治、“厦门模式”等行之有效的治理方式。 通过建立起源头严防、过程严管、末端严控的完整闭环,提升我国的海洋塑料垃圾治理实效,夯实参与区域和全球海洋塑料垃圾治理的基础。

5.2 强化周边:改善区域治理成效

我国毗邻的东亚海域和东南亚海域是全球海洋塑料垃圾污染的“重灾区”,治理压力极为繁重。 于中国而言,应当在周边海域的塑料垃圾治理中扮演好推动者的角色,以区域治理成效的改善来消解全球海洋塑料垃圾治理中的主要矛盾。

东亚海域的环境治理机制比较成熟和健全,海洋塑料垃圾治理已进入到区域海洋合作之中。 下一步,中国应细化实施方案,及早启动实质性的多边治理行动,如实施海洋联合科考和海上联合执法、打造示范项目等。 其次,中国可参考区域海洋环境治理中分立与综合相结合的“地中海模式”,推动相关国家共同制定具有约束力的区域公约,为海洋塑料垃圾治理增添硬性保障。 此外,中国还应积极协调域内国家同联合国环境规划署、西北太平洋行动计划(NOWPAP)、东亚海环境管理伙伴关系计划(PEMSEA)等国际组织的合作关系,适当引入国际组织的力量并吸纳俄罗斯和朝鲜的参与,以拓展区域环境治理网络,汇聚多方治理合力。

相较而言,东南亚海域的塑料垃圾治理尚处于起步阶段,面临着资金不足、技术受限、合作匮乏、政策分歧等困境。 为此,中国一方面应妥善协调区域内各国的治理目标,凝聚各方共识,在“洋垃圾”、海上倾废等关键问题上形成相对一致的政策,并将海洋环境治理合作从南海争端中剥离出来,使其免受政治波动的影响;另一方面,中国应发挥好区域大国作用,将海洋塑料垃圾治理纳入“一带一路”建设海上合作、中国—东盟海洋环境保护合作机制等框架中,充分运用中国—东盟海上合作基金,在力所能及的范围内加大对东盟国家的资金、技术或设备援助,鼓励我国自然资源部第四海洋研究所等面向东盟的海洋科研机构扩大与东盟国家的科技交流,助推东盟国家治理能力的提升。

5.3 带动全球:优化国际规制体系

以硬法和软法为核心的国际规制体系是全球海洋塑料垃圾治理的主要手段,但硬法数量的不足与软法效力的有限严重制约着这一体系的顺畅运转。 鉴于这一现状,中国应秉持超前意识,对海洋塑料垃圾治理的国际立法早做准备,尽早启动前期的立法调研、需求分析、意向沟通等工作,以引领未来的国际立法进程。 在这方面,中国可参照《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》的立法要义,倡导将应对海洋塑料垃圾污染的主导举措从废物管理和产品禁令转变为塑料行业的循环材料流,提高新造塑料和现有塑料的回收率,并争取将中国方案上升为国际规范。 同时,中国需更加主动地作出自愿性承诺,支持国际组织的软法创设活动,切实履行与自身地位和能力相匹配的治理责任,为软法的推行作出表率。 此外,中国还应积极引导国内的非政府组织和学术科研机构走出去,有序加入国际交往与合作中,增强非国家行为体在软法的制定、执行、监督和评估中的作用。

客观地讲,海洋塑料垃圾治理的政策地位并不如气候变化、海洋安全维护、深海资源开发等议题那么突出,但政策注意力的缺失也使中国面临着难得的机遇,中国可以通过多种途径提升该项议题的政策优先级。 在这些途径之中,最为便捷的当属参考日本的做法,利用重大国际会议东道国的身份将海洋塑料垃圾议题列入会议议程之中,并促成实质性成果。 计划于2021 年5 月在昆明举办的《生物多样性公约》第15 次缔约方大会是一个极好的契机,中国可在此次会议上将海洋塑料垃圾治理与海洋生物保护连结起来,推动各方明确海洋塑料污染物的控制性指标并将其纳入公约。 另外,中国还可以将海洋塑料垃圾治理列为21 世纪海上丝绸之路、蓝色伙伴关系、海洋命运共同体等倡议的重点合作领域,通过“一揽子”合作计划来倒逼各国加强对海洋塑料垃圾问题的重视程度和治理意愿。

总而言之,全球海洋塑料垃圾治理是一个新兴而紧迫的议题,国际社会虽已在多个层面采取了多项措施,但既有的治理资源、能力和效果仍与预期目标相去甚远。 这印证了全球海洋塑料垃圾治理将是一个持续的过程,不会一蹴而就,也不会一劳永逸,需要各方主体的协同参与,久久为功。 作为一个负责任大国,中国有意愿、有责任、也有能力在全球海洋塑料垃圾治理中扮演好践行者、推动者和引领者的角色,为促进全球海洋的可持续健康发展、构建海洋命运共同体贡献出中国智慧和中国力量。