识时务者为俊杰,要看识什么“时务”

陈庆贵

识时务者为俊杰,本意大抵是说,具有认清时代潮流智慧和把握客观规律能力者,方有望成为某一领域出色人物。是言虽放之四海而皆准,但要看识什么“时务”。

让人成为“俊杰”之“时务”,当然应为时代潮流和客观规律。晏子作为春秋时期著名谋略家,有着超乎常人的战略眼光和政治智慧,其辅佐齐桓公成为一代霸主,无疑配称一代俊杰。据《晏子春秋·霸业因时而生》载,齐国丞相晏婴出使楚国被该国大夫羞辱,而晏婴则以胜于雄辩的事實和机智巧妙语言反唇相讥,既让对方自讨没趣,又捍卫了齐国尊严。晏婴成为俊杰,与其归因其能言善辩的“三寸不烂之舌”,毋宁谓之深谙“时务”真谛,并能纵横捭阖运用自如。

莎士比亚在《哈姆雷特》中,赞美人类为“宇宙之精华,万物之灵长”!趋利避害乃动物本能,人自然不能例外;然人既为“万物之灵长”,这种本能当然应以得“时务”三昧为前提。《孟子·离娄上》云:“夫人必自侮,然后人侮之;家必自毁,而后人毁之;国必自伐,而后人伐之。太甲曰:‘天作孽,犹可违;自作孽,不可活。’”汪精卫叛国投敌当了汉奸后,时任国民政府主席林森痛斥之:“这种人虽然暂时保了性命,得了小小利益,但是遗臭万年,上辱没了祖先,下贻害到子孙。一到敌人用不着汉奸的时候,仍旧免不了送命,或者精神受到惩罚,天天在苦痛之中,永远做不得人。”汪之“人设”本可成为识时务之俊杰;然而,他聪明反被聪明误,将基于个人算计的蝇营狗苟当成“时务”,自然从一开始就注定“人设崩塌”,走向了自取其辱“不可活”的不归路。只能用鲁迅先生《论雷峰塔的倒掉》檄文中的话送他:“活该。”

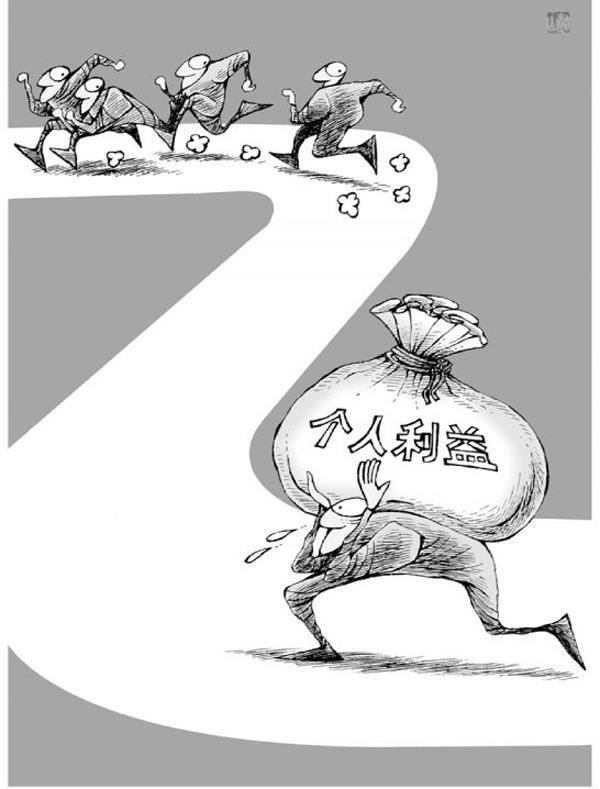

晏子认为“识时务者为俊杰”,也主张“通机变者为英豪”,与《周易·系辞下》“穷则变,变则通,通则久”箴言异语同意。在当时语境下意思是说,想要成就一番霸业,除需洞悉时局眼光,还需学会适时变通,唯此方能于乱世中建立功业;当下表意则是,要成就一番事业,不能因循僵化而应懂得变通。然而,无论大至建立社稷功业,抑或小到成就个人事业,随机应变都必须把握“时务”之要领,且皆与见风使舵投机取巧“不可同日而语”。面对职场和社会“潜规则”,现下不少“学者型”“学霸型”精英被同化为“精致的利己主义者”,诚如钱理群教授痛心疾首地剖析:“他们高智商,世俗,老道,善于表演,懂得配合,更善于利用体制达到自己的目的。这种人一旦掌握权力,比一般的贪官污吏危害更大。”钱教授知人论世之精到切中肯綮,已为无数落马贪官反复验证。见风投机者流致命伤在于“一叶障目,不见泰山”,误将主子权势或站队跟人当成“时务”,跳不出未成“俊杰”反成“人渣”周期律,便“出意料之外,在情理之中”。

在一些国人认知里,随波逐流便是识“时务”。随波逐流者无个人立场主见,习惯人云亦云亦步亦趋盲从别人。识“时务”真谛旨在追求真理,真理又往往掌握在少数人手里,随波逐流显然与之“八竿子打不到一起”。勒庞在《乌合之众:大众心理研究》一书中发现,当个人为孤立个体时,有着自己鲜明个性特征,当个人融入群体后,其所有个性都会被群体湮没,个体思想就会迅速被群体思想取代。所谓“特立独行”,说白了,差不多便是正常人在不正常社会中的本然样貌,而随波逐流则可算正常人对不正常社会设置的安之若素。

识时务者为俊杰,要看识什么“时务”。孙中山先生以“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡”为时务,强调要“内审中国之情势,外察世界之潮流,兼收众长,益以新创”。正本清源,回归孙先生指引的“时务”本来面目,既需个体公民自觉内省发力,更须社会环境生态外化给力。请问,无有“独立之精神,自由之思想”,拿何识时务?识时务者四处碰壁此路不通,如何成俊杰?

——晏婴(二)