东北寒温带永久冻土区森林沼泽湿地生态系统碳储量*

彭文宏,牟长城,常怡慧,郝 利,姜 宁,申忠奇

(东北林业大学生态研究中心,哈尔滨 150040)

分布于高纬度和高海拔区域的永久冻土占地球陆地面积的20%以上,储存着1 400~1 800 Pg碳,占全球土壤有机碳50%以上且相当于大气碳库的2倍[1-3],这使得冻土区在全球碳循环及气候变化中占有重要地位[4-5]。全球气候模型预测结果表明高纬度地区到21世纪末将会增温7~8 ℃[6],气候变暖将会进一步加剧永久冻土的退化,进而导致封存于冻土中碳的释放量将会高达100 Pg[7]。因此,冻土退化将会如何影响依赖于冻土而存在的湿地生态系统的碳库及其碳氮循环过程是亟待解决的重要科学问题之一。

分布于永久冻土之上的北方泥炭地的面积仅占全球陆地面积的2%~6%,却储存着近1/3的全球陆地土壤有机碳(445 Pg)[8]。然而,由于目前在全球湿地碳储量估算方面仍存在着诸多的不确定性,尚难以客观准确地估算全球湿地的碳储量,这在一定程度上限制了人们对湿地在全球碳循环及其减缓气候变化等方面所发挥的重要作用的深入认识。这些不确定性首先表现在湿地面积的减少,如自工业革命以来由于气候变化(变暖变干)和人为活动(如泥炭采掘、开垦湿地、排水造林及发展城市等)干扰影响,全球湿地总面积已减少68%[9-11],这使得湿地碳储量估算无论是在局地、国家、区域和全球尺度上,还是在全球碳循环影响方面均存在着较大的不确定性[8,12-13]。其次,湿地碳储量测定方法上仍存问题,例如,目前依据全球陆地土壤平均深度1 m标准,得到全球湿地碳储量估计值为225 Pg(1 Pg=1015g),这与早期湿地碳储量估计值(180~249 Pg)[14-15]相一致;但有学者认为早期利用陆地土壤平均深度1 m估计湿地碳储量可能会低估湿地碳储量,并采用平均泥炭层厚度230 cm估计了北方和亚北极泥炭地碳储量,得到全球湿地碳储量估计值为445 Pg[8],较早期估计值提高了近1倍。此外,其他学者则认为不同气候区的湿地碳储量变异性较大,而且还受到植被类型、景观及水文条件的强烈影响[8,12-13,16-17]。因此,目前尚有必要查清不同气候区域及不同湿地类型的分布面积和碳储量,最终才有可能实现全球湿地碳储量的准确估算。

我国东北大小兴安岭冻土区是欧亚大陆多年冻土的分布南缘[18-19],属于高纬度多年冻土区[20-21],该区域也是气候变化的敏感区,近50年本区气温普遍升高0.9~2.2 ℃,已引起冻土南缘明显向北推移,冻土区面积较20世纪70年代的(26~27)×104km2减少了(9~10)×104km2或35%~37%,且未来40~50年气温如若再提高1~1.5 ℃,冻土南缘将进一步向北推移,冻土面积将有可能再减少35%[22]。同时,我国东北地区分布于各类型冻土之上沼泽湿地面积高达10.17×106hm2[23],其中,大、小兴安岭山区湿地面积为3.32×106hm2,约占东北湿地面积的1/3(32.6%),且沼泽类型多,其中以兴安落叶松森林沼泽为主体[23-24]。多年冻土的退化势必会对该区沼泽湿地生态系统碳库及其碳循环产生重大影响,但目前有关东北林区湿地碳循环研究多集中在沼泽湿地温室气体排放[25-26]、湿地植物的生态特征和群落结构[27-29]、湿地土壤碳氮含量及酶活性等方面[30-31],仅有的少数研究结果表明大兴安岭岭南非连续冻土区沼泽湿地生态系统碳储量沿过渡带环境梯度呈恒定型分布[32],而长白山季节性冻土区呈递减趋势[33],在松嫩平原西部沼泽湿地土壤碳储量由南到北呈增加趋势[34],但是在永久冻土区的沼泽湿地碳储量存在何种空间分异规律目前仍不清楚。

本研究以我国寒温带大兴安岭北部永久冻土区沿沼泽至森林方向湿地过渡带环境梯度上依次分布的7种典型天然沼泽湿地(草丛沼泽、灌丛沼泽、毛赤杨沼泽、白桦沼泽和落叶松苔草沼泽、落叶松藓类沼泽、落叶松泥炭藓沼泽)为对象,采用碳/氮分析仪测定法与相对生长方程,研究天然湿地生态系统碳储量(植被和土壤)、净初级生产力、年固碳量及其分布格局,揭示其空间变异规律性,并定量评价各沼泽湿地类型的生态系统碳储量与固碳能力,为深入了解寒温带永久冻土区沼泽湿地长期碳汇作用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于大兴安岭地区北部的漠河县北极村,处于北纬53°17′—53°30′、东经122°06′—122°27′(图1),属于寒温带大陆性季风气候。年均气温零下3 ℃,冬季的极端最低温度可降至零下50 ℃以下,年日照时数2 377~2 625 h,无霜期在90~110 d,年均降水量约400 mm。受大陆及海洋季风交替影响,夏季湿热多雨,冬季寒冷漫长,小气候变化多端,局部气候差异显著。试验地植被乔木树种为兴安落叶松(Larix gmelinii),白桦(Betula platypyhlla)和毛赤杨(Alnus sibiricavar.hirsuta),灌木主要有油桦(Betula ovalifolia)、笃斯越橘(Vaccinium uliginosum)和细叶杜香(Ledum palustre),草本植物主要有臌囊苔草(Carex schmidtii)、小叶章(Calamagrostis angustifolia)。

图1 研究区地理位置示意图Fig. 1 Location map of the study site

1.2 样地设置

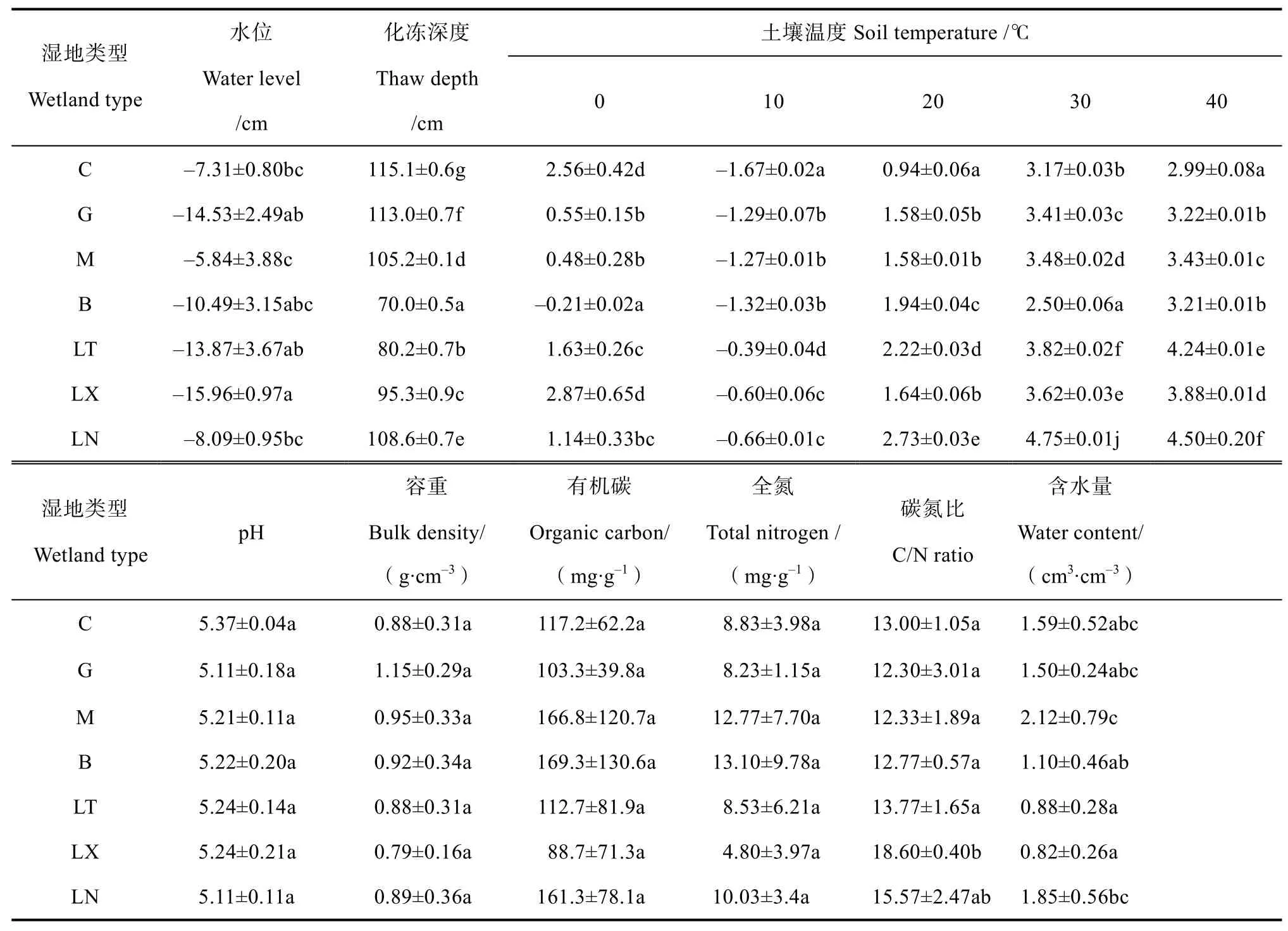

本研究于2017年5月下旬即生长季初期进行样地设置,在研究区选择有代表性的7种典型林区沼泽湿地类型:落叶松苔草沼泽、落叶松藓类沼泽、落叶松泥炭藓沼泽、毛赤杨沼泽、白桦沼泽、灌丛沼泽和草丛沼泽。在每个沼泽类型中各设置3个20 m×30 m样地,共设置21个标准样地。在生长季前后对标准地的林木进行每木调查,同时采集植被、土壤以及凋落物样品。各类型沼泽湿地的土壤理化性质见表1。

表 1 寒温带大兴安岭永久冻土区7种森林湿地0~40 cm土壤理化性质Table 1 Soil physicochemical properties of the seven kinds of natural forested wetlands typical of the cold temperate zone permafrost region in the Daxing’an Mountains(0~40 cm)

1.3 植被碳储量测定

生物量测定:乔木层对森林沼泽中各标准地的林木(胸径大于4 cm)进行每木检尺,通过已建立的胸径与生物量的回归方程(表2)[32],即W=aDb,a、b为系数,计算出天然状态下各沼泽类型乔木层的生物量。选取3~5株标准木,截取部分树根、树干、树枝和树叶带回实验室。灌木层与草本层在每个标准地的中心与四角设置5个2 m×2 m灌丛样方,并随机设置10个1 m×1 m的草丛样方,采用收获法取样。凋落物层于秋季落叶后在各样地中分别设置10个20 cm×20 cm的样方,收集其中全部凋落物。样品带回实验室后在70 ℃下烘干至恒重,得到此三层的生物量。

利用碳/氮分析仪Multi N/C 3100和HT 1300 Solids Module(Analytik Jena AG,Germany)通过1 300 ℃干烧法测定各层的有机碳含量,乘以各层的生物量,四者加和即植被的碳储量。

1.4 土壤碳储量测定

在每个标准样地中心,以“品”字形设置3个土壤剖面。在剖面上用土壤环刀(100 cm3)以10 cm为一个土壤层取样,由于泥炭层厚度均未超过1 m,故采样时按1 m标准[14-15],土样带回实验室在105 ℃下烘干24 h,测定其土壤容重;再在同一土层深度取约500 g土样带回实验室风干,取出其中大于2 mm的根系或岩石,在70 ℃下烘干24 h,粉碎过2 mm土壤筛,利用Multi N/C 3100分析仪和HT 1300 Solid Module(Analytik Jena AG,Germany)测定土壤有机碳含量,并利用公式计算土壤有机碳储量[35]。

1.5 植被净初级生产力和年净固碳量测定

植被净初级生产力乔木层是在各森林湿地类型中按划分好的径级选取3~5株标准木,使用生长锥钻取胸高处的树轮样芯,通过树木年轮分析仪得到每一径级样芯近5年的胸径生长量,结合相对生长方程计算近5年的平均值,灌木层净初级生产力为其生物量除以平均年龄(5 a)[36-37],草本层净初级生产力为其地上部分与地下部分当年生物量加和(地上部分全部视为当年生,地下部分选取靠近茎干、颜色较浅部分作为当年生新根);植被年净固碳量是各层的年净初级生产力与其相应的碳含量的乘积。三个植被层相加为各沼泽类型的植被净初级生产力和年净固碳量。

1.6 数据处理

文中数据均采用SPSS17.0软件进行单因素方差分析(one-way ANOVA),采用最小显著差异法(LSD)分析不同数据组间的差异性,显著性水平设置为α=0.05。

2 结 果

2.1 大兴安岭永久冻土区沼泽湿地植被碳储量

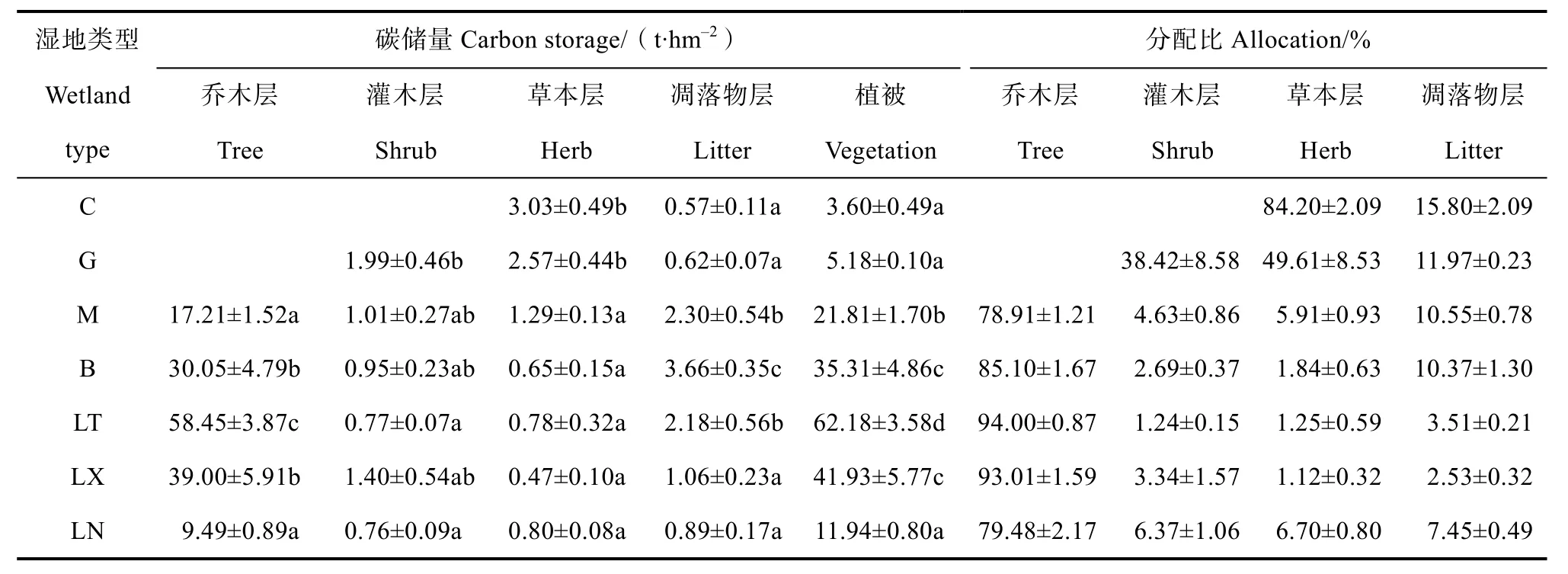

由表3可知,大兴安岭永久冻土区7种天然沼泽类型的植被碳储量(3.60~62.18 t·hm-2)存在差异性。4种森林沼泽(落叶松泥炭藓沼泽除外)显著高于草丛沼泽和灌丛沼泽5.1倍~16.3倍和3.2倍~11.0倍(P<0.05);5种森林沼泽植被碳储量由高到低依次为落叶松苔草沼泽(显著高于其他4种类型0.5倍~4.2倍)、白桦沼泽和落叶松藓类沼泽(显著高于后两者0.6倍~2.5倍)、毛赤杨沼泽(显著高于后者0.8倍)、落叶松泥炭藓沼泽的单峰型变化趋势;灌丛沼泽略高于草丛沼泽(0.4倍,P>0.05)。因此,寒温带大兴安岭永久冻土区天然沼泽植被碳储量沿过渡带环境梯度呈现出先上升后降低的偏态型分布规律。

表3 寒温带大兴安岭永久冻土区7种天然沼泽湿地的植被碳储量及其分配Table 3 Vegetation carbon storage and its allocation in the seven kinds of natural wetlands at Mohe permafrost sites in cool temperate Daxin’anling of China

在水平空间上,草丛沼泽植被碳储量以草本层占优势(84.20%),灌丛沼泽以草本层(49.61%)与灌木层(38.42%)共同占优势,而森林沼泽则以乔木层(78.91%~94.00%)占绝对优势地位。在垂直空间上,乔木层碳储量沿过渡带环境梯度呈现单峰型分布;灌木层碳储量呈现灌丛沼泽大于森林沼泽(高于5种森林沼泽类型0.4倍~1.6倍,且显著高于落叶松苔草沼泽和落叶松泥炭藓沼泽);草本层碳储量则呈现草丛沼泽与灌丛沼泽大于森林沼泽(显著高于5种森林沼泽1.0倍~6.0倍,P<0.05)。因此,7种沼泽类型的植被碳储量水平分布格局沿过渡带环境梯度趋于复杂化,垂直分布格局沿该梯度表现为乔木层碳储量呈单峰型分布,灌木层、草本层碳储量呈灌丛沼泽或草丛沼泽与灌丛沼泽大于森林沼泽。

2.2 大兴安岭永久冻土区天然沼泽湿地土壤碳储量

大兴安岭永久冻土区7种天然沼泽类型的土壤碳储量(179.47~320.81 t·hm-2)存在显著差异性(表4)。灌丛沼泽、白桦沼泽和3种落叶松沼泽显著高于草丛沼泽和毛赤杨沼泽56.4%~78.8%和32.0%~50.9%(P<0.05),但前五者间差异性并不显著(1.5%~14.3%,P>0.05),后两者间差异性也不显著(18.5%,P>0.05)。因此,寒温带大兴安岭永久冻土区沼泽湿地的土壤碳储量沿过渡带呈现出灌丛沼泽与森林沼泽(毛赤杨沼泽除外)相近且高于毛赤杨沼泽与草丛沼泽的变化趋势。

在垂直空间上,草丛沼泽可分为0~10 cm高碳密度层(32.0%)和10~100 cm低碳密度层(5.9%~9.9%);白桦沼泽、落叶松苔草沼泽和落叶松泥炭藓沼泽可分0~20 cm高碳密度层(19.4%~28.9%)和20~100 cm低碳密度层(2.2%~8.9%);灌丛沼泽和落叶松藓类沼泽可分0~10 cm高碳密度层(22.8%~27.3%)、10~20 cm中碳密度层(13.0%~14.9%)和20~100 cm低碳密度层(5.1%~9.5%);毛赤杨沼泽可分0~20 cm高碳密度层(22.3%~25.0%)、20~40 cm中碳密度层(12.1%~13.6%)和40~100 cm低碳密度层(2.3%~6.0%)。故各沼泽类型土壤碳密度的垂直分层有所不同,但总体上均呈现出随土壤深度增加而递减的变化趋势。

表4 寒温带大兴安岭永久冻土区7种天然沼泽湿地土壤有机碳储量及其分布特征Table 4 Soil organic carbon storage and its distribution in the seven kinds of wetlands at Mohe permafrost sites in cool temperate Daxin’anling of China

在水平空间上,落叶松苔草沼泽与落叶松藓类沼泽在0~10 cm土壤层碳密度显著高于草丛沼泽33.5%~43.6%(P<0.05);灌丛沼泽和5种森林沼泽在10~20 cm土壤层均显著高于草丛沼泽218.4%~507.7%(P<0.05);毛赤杨沼泽、白桦沼泽在20~30 cm土壤层显著高于草丛沼泽70.2%~78.5%(P<0.05);毛赤杨沼泽和落叶松藓类沼泽在30~40 cm土壤层显著高于灌丛沼泽和白桦沼泽(71.2%~98.7%,P<0.05);灌丛沼泽、白桦沼泽、落叶松藓类沼泽(40~50 cm 土壤层除外)及落叶松泥炭藓沼泽在40~100 cm各土壤层碳密度均显著高于毛赤杨沼泽和草丛沼泽(44.4%~435.2%和41.0%~143.3%,P<0.05),而落叶松苔草沼泽在40~80 cm土壤层显著高于毛赤杨沼泽(71.0%~102.8%,P<0.05)及在40~50 cm和70~80 cm土壤层显著高于草丛沼泽(41.0%~65.7%,P<0.05)。故其土壤碳密度沿过渡带环境梯度水平分布规律为草丛沼泽在各土壤层(0~100 cm)一般均低于灌丛沼泽和森林沼泽(仅在0~30 cm土壤层低于毛赤杨沼泽),毛赤杨沼泽在各土壤层(40~100 cm)一般均低于灌丛沼泽和其他4种森林沼泽。

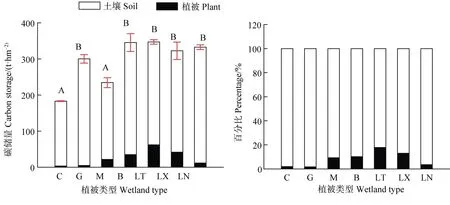

2.3 大兴安岭永久冻土区天然沼泽湿地生态系统碳储量

大兴安岭永久冻土区7种天然沼泽类型的生态系统碳储量存在显著差异性(图2)。各沼泽类型的生态系统碳储量分布在183.07~347.14 t·hm-2之间,其中,灌丛沼泽、白桦沼泽、3种落叶松沼泽显著高于草丛沼泽和毛赤杨沼泽64.0%~89.6%和28.1%~48.1%(P< 0.05),但前5种沼泽类型之间差异性不显著(7.5%~15.6%,P>0.05),毛赤杨沼泽与草丛沼泽差异性也不显著(高于28.1%,P>0.05)。因此,寒温带大兴安岭永久冻土区沼泽湿地的生态系统碳储量沿过渡带环境梯度呈现出灌丛沼泽与森林沼泽(毛赤杨沼泽除外)相近且显著高于草丛沼泽和毛赤杨沼泽的变化规律性。

图2 大兴安岭7种天然沼泽湿地生态系统有机碳储量及其分配Fig. 2 Ecosystem organic carbon storage and its allocation in the seven kinds of natural wetlands in Daxing’anling of China

草丛沼泽和灌丛沼泽的生态系统碳储量以土壤碳储量占绝对优势地位(98.03%~98.28%),植被碳储量仅占很少比重(1.72%~1.97%);而森林沼泽生态系统碳储量仍以土壤碳储量占优势地位(82.09%~96.41%),但植被碳储量所占比重却有较大幅度增加(3.59%~17.91%)。这说明各沼泽类型发挥碳汇功能的方式有所不同,草丛沼泽和灌丛沼泽主要是以形成泥炭方式将碳素储存在土壤中,而森林沼泽则以形成泥炭与积累植被生物量两种方式储存碳素。

2.4 大兴安岭永久冻土区天然沼泽湿地植被净初级生产力与年净固碳量

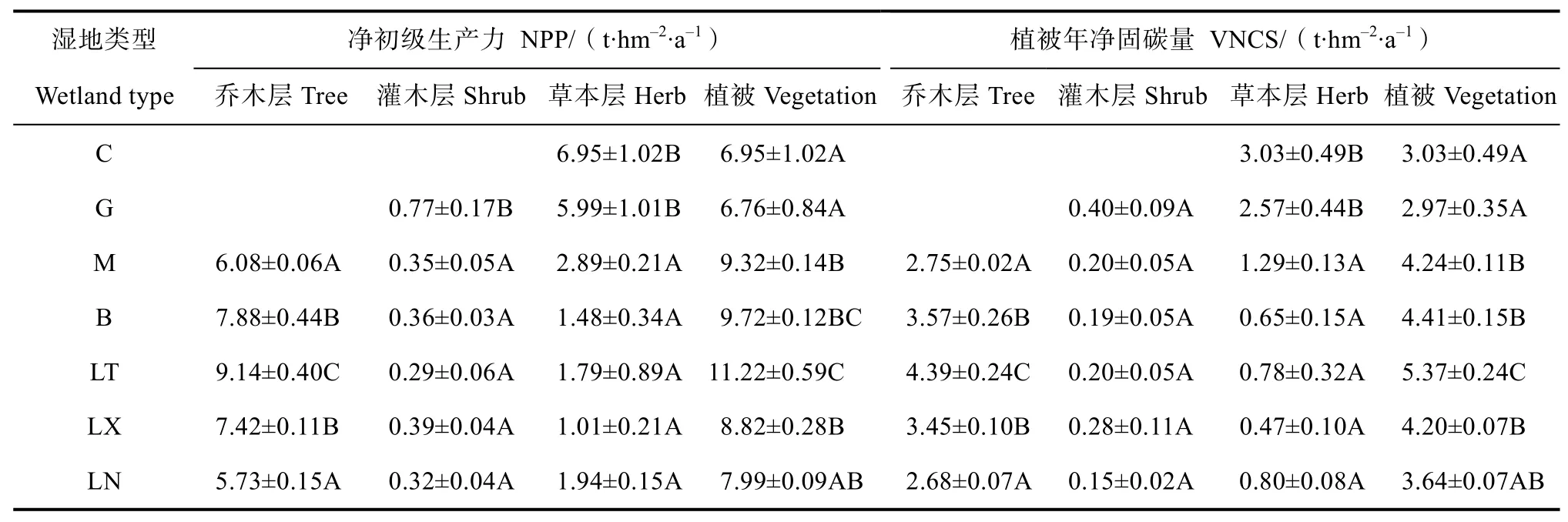

由表5可知,大兴安岭永久冻土区7种天然沼泽类型的植被净初级生产力(6.76~11.22 t·hm-2·a-1)和年净固碳量(2.97~5.37 t·hm-2·a-1)均存在显著差异。毛赤杨沼泽、白桦沼泽、落叶松苔草沼泽、落叶松藓类沼泽的植被净初级生产力和年净固碳量显著高于草丛沼泽(26.9%~61.4%和38.6%~77.2%,P<0.05)和灌丛沼泽(30.5%~66.0%和41.4%~80.8%,P<0.05),而落叶松泥炭藓沼泽仅略高于草丛沼泽(15.0%和20.1%,P>0.05)和灌丛沼泽(18.2%和21.5%,P>0.05),且5种森林沼泽中落叶松苔草沼泽的植被净初级生产力显著高于毛赤杨沼泽、落叶松藓类沼泽和落叶松泥炭藓沼泽20.4%~40.4%(P<0.05),植被年净固碳量显著高于其他类型21.8%~47.5%(P<0.05),而草丛沼泽和灌丛沼泽却相近(2.8%和2.0%,P>0.05)。因此,寒温带大兴安岭永久冻土区沼泽湿地的植被净初级生产力与年净固碳量沿过渡带环境梯度呈现出森林沼泽(落叶松泥炭藓沼泽除外)显著高于草丛沼泽与灌丛沼泽的变化规律性。

此外,7种沼泽类型各植被层的净初级生产力和年净固碳量也有所不同。植被净初级生产力和年净固碳量为乔木层呈现落叶松苔草沼泽(显著高于其他4种森林沼泽16.0%~59.5%和23.0%~63.8%,P<0.05)>白桦沼泽和落叶松藓类沼泽(显著高于后两者22.0%~37.5%和25.5%~33.2%,P<0.05)>毛赤杨沼泽和落叶松泥炭藓沼泽;灌木层呈现灌丛沼泽显著高于森林沼泽97.4%~165.5%和42.9%~166.7%(P>0.05),森林沼泽灌木层相对较低且相近;草本层呈现草丛沼泽和灌丛沼泽显著高于森林沼泽107.3%~588.1%和89.6%~544.7%(P<0.05),森林沼泽草本层相对较低且相近。因此,7种沼泽类型各植被层的净初级生产力与年净固碳量随沼泽类型的变化规律为乔木层呈单峰型分布,灌木层、草本层呈灌丛沼泽或草丛沼泽和灌丛沼泽> 5种森林沼泽。

表 5 寒温带大兴安岭永久冻土区7种天然沼泽湿地植被净初级生产力与年植被年净固碳量Table 5 Net primary productivity and net carbon sequestration of the seven kinds of natural wetlands vegetation in cool temperate Daxing’anling of China

3 讨 论

3.1 天然沼泽湿地植被碳储量

寒温带大兴安岭永久冻土区沼泽湿地的植被碳储量沿湿地过渡带环境梯度呈先升高后降低的偏态型分布规律,与大兴安岭岭南非连续冻土区及长白山季节性冻土区天然沼泽湿地的植被碳储量沿过渡带环境梯度呈递增规律[32-33]不一致。这可能与各研究区的气候、水文及林分状况等存在差异以及本研究中增加了沼泽类型(落叶松藓类沼泽和落叶松泥炭藓沼泽)有关。至于其植被碳储量沿过渡带呈偏态型分布的原因,则在于自沼泽到森林方向的过渡带中存在水分梯度,植物适应不同的水分环境,依次形成了草丛沼泽、灌丛沼泽、毛赤杨沼泽、白桦沼泽、落叶松苔草沼泽、落叶松藓类沼泽和落叶松泥炭藓沼泽(其中,前五者随微地势升高,水位一般会呈降低趋势,而后两者则处于平坦地势相对低洼地段,落叶松泥炭藓沼泽地势低,水位高,落叶松藓类沼泽则处于落叶松苔草沼泽和落叶松泥炭藓沼泽的过渡地段,水位高于前者低于后者)(表1),其中草丛沼泽和灌丛沼泽由于缺少乔木层致使两者的植被碳储量相对较小,而落叶松藓类沼泽和落叶松泥炭藓沼泽由于水位限制其碳储量有所降低,故其植被碳储量沿过渡带呈偏态型分布;5种森林沼泽因具有乔木层碳储量相对较高,但由于五者所处的生境地段不同,引起在水位、形成时间及生长速度等方面均有所差异(生长季平均水位在-5.8~-16.0 cm;林龄在25~55年;近5年平均胸径生长量0.12~0.38 cm·a-1)(表1和表2),使得处于过渡带最上部的落叶松苔草沼泽植被碳储量最高,白桦沼泽与落叶松藓类沼泽较高,而毛赤杨沼泽与落叶松泥炭藓沼泽较低,故5种森林沼泽的植被碳储量沿过渡带呈现单峰型分布。

7种天然沼泽类型的植被碳储量与北方森林植被碳储量估计值40~64 t·hm-2[38]相比,草丛沼泽与灌丛沼泽和毛赤杨沼泽与落叶松泥炭藓沼泽仅相当于其下限值的9.0%~13.0%和29.8%~54.5%,白桦沼泽和落叶松藓类沼泽与其下限值相近(88.3%~104.9%),而落叶松苔草沼泽则接近其上限值(97.2%)。因此,寒温带大兴安岭永久冻土区仅白桦沼泽、落叶松藓类沼泽和落叶松苔草沼泽植被的碳储量与北方森林植被的碳储量相近,而草丛沼泽、灌丛沼泽及另2种森林沼泽(毛赤杨沼泽和落叶松泥炭藓沼泽)植被的碳储量却低于北方森林。

3.2 天然沼泽湿地土壤碳储量

寒温带大兴安岭永久冻土区沼泽湿地土壤碳储量沿过渡带所呈现灌丛沼泽与4种森林沼泽(毛赤杨沼泽除外)>草丛沼泽与毛赤杨沼泽的变化规律性,与大兴安岭岭南非连续冻土区及长白山季节性冻土区天然沼泽湿地的土壤碳储量沿过渡带环境梯度呈递减规律[32-33]不一致。其原因主要在于后两者的泥炭层厚度沿过渡带水分环境梯度呈现递减趋势,致使两者的土壤碳储量沿过渡带也呈递减趋势。而大兴安岭北部永久冻土区沼泽湿地的泥炭层厚度沿过渡带水分环境梯度却呈草丛沼泽与毛赤杨沼泽低于灌丛沼泽与其他4种森林沼泽的变化趋势,致使其土壤碳储量也呈类似趋势。例如,草丛沼泽0~100 cm土层的碳密度及毛赤杨沼泽在40~100 cm土层的碳密度一般均显著低于灌丛沼泽和森林沼泽(见表4),导致两者的土壤碳储量显著低于灌丛沼泽和其他4种森林沼泽(毛赤杨沼泽除外)。至于草丛沼泽各土层的碳密度均较低的原因可能存在两方面原因:一是草丛沼泽可能正处于水生群落向沼生群落演替的早期阶段,形成的泥炭层较薄;二是本区春季干旱少雨,火干扰发生比较频繁,过往的火灾也有可能烧毁了泥炭层。毛赤杨沼泽在40~100 cm土层的碳密度相对较低可能是由于其处于溪流沿岸经常水淹的生境地段,群落形成时间要晚于其他森林沼泽群落。

此外,7种沼泽类型的土壤碳储量(179.47~320.81 t·hm-2)高于我国天然林平均土壤碳储量(109 t·hm-2)[39]1.7倍~3.2倍和北方森林土壤碳储量(85 t·hm-2)[36]2.2倍~4.1倍。故寒温带大兴安岭永久冻土区沼泽湿地土壤的碳汇功能强于森林土壤。

3.3 天然沼泽湿地生态系统碳储量

寒温带大兴安岭永久冻土区沼泽湿地的生态系统碳储量沿过渡带环境梯度呈现灌丛沼泽与森林沼泽(毛赤杨沼泽除外)相近且显著高于草丛沼泽与毛赤杨沼泽的变化规律性,与大兴安岭岭南非连续冻土区天然沼泽湿地的生态系统碳储量沿过渡带环境梯度基本上呈恒定分布[32]及长白山季节性冻土区湿地生态系统碳储量呈递减趋势[33]不一致。上述三者不同的原因则主要在于长白山的植被碳储量呈递增趋势及土壤碳储量呈递减趋势,且以土壤碳储量占优势地位,故其生态系统碳储量呈递减趋势;大兴安岭岭南的植被碳储量呈递增趋势,土壤碳储量呈递减趋势,且两者作用相近,故其生态系统碳储量呈恒定型分布;而大兴安岭永久冻土区的植被碳储量呈递增趋势,土壤碳储量总体上也呈递增趋势(灌丛沼泽与森林沼泽一般显著高于草丛沼泽和毛赤杨沼泽),故其生态系统碳储量也呈递增趋势。

寒温带大兴安岭永久冻土区7种天然沼泽类型的生态系统碳储量(183.07~345.40 t·hm-2)为北方森林生态系统碳储量(125~149 t·hm-2)[38]的1.2倍~2.8倍,相当于北方泥炭地生态系统碳储量(390~1 395 t·hm-2)[15]下限值的46.9%~89.0%。故寒温带大兴安岭永久冻土区天然沼泽湿地的生态系统碳储量高于北方森林但低于北方泥炭地。因此,位于北方泥炭地南缘的大兴安岭永久冻土区,因其生态系统碳储量相对较少,在未来全球气候进一步变暖与冻土退化加速的情景下,封存于其冻土中碳的释放量可能要远低于预期。

3.4 天然沼泽湿地植被净初级生产力与年净固碳量

寒温带大兴安岭永久冻土区沼泽湿地的植被净初级生产力与年净固碳量沿过渡带环境梯度呈现森林沼泽高于草丛沼泽和灌丛沼泽的变化趋势,与长白山天然沼泽类型的植被净初级生产力与年净固碳量沿过渡带呈阶梯式递增趋势(毛赤杨沼泽与白桦沼泽>草丛沼泽与灌丛沼泽)[33]相一致,与大兴安岭岭南沼泽湿地基本呈恒定型(各类型间一般无显著差异性)[32]不一致。这可能与各区域气候条件、生境特征及沼泽类型不同有关。至于其植被净初级生产力与年净固碳量沿过渡带呈森林沼泽高于草丛沼泽与灌丛沼泽的原因,可能主要存在两个方面的原因:一是森林沼泽的群落垂直结构较草丛沼泽和灌丛沼泽复杂,增大了植被对光能利用能力,导致其生产力与固碳能力较高;二是森林沼泽(毛赤杨沼泽、白桦沼泽、落叶松泥炭藓沼泽)的0~40 cm土壤层的全氮含量高于草丛沼泽与灌丛沼泽14.1%~54.4%和21.9%~59.2%(可能源于冻土融化引起储存于冻土之中的氮素的释放)(见表1),也可能有助于提高森林沼泽的生产力与固碳能力。

7种天然沼泽类型的植被净初级生产力(6.76~11.22 t·hm-2·a-1)与现有中国东北植被净初级生产力(6~14 t·hm-2·a-1)[40-41相一致;但森林沼泽仅接近温带森林沼泽植被净初级生产力(10~15 t·hm-2·a-1)[42-43]的下限值(-20.0%~12.0%),草丛沼泽和灌丛沼泽较其降低近1/3(30.5%~32.4%);且4种森林沼泽(落叶松泥炭藓沼泽略高5.1%除外)高于寒温带兴安落叶松天然林(7.6 t·hm-2·a-1)[44]16.1%~47.6%,草丛沼泽和灌丛沼泽较其略低8.6%~11.1%;植被年净固碳量(2.97~5.37 t·hm-2·a-1)与全球平均植被固碳能力(4.1 t·hm-2·a-1)[45]相比,仅落叶松苔草沼泽高于全球平均值(9.6%和31.0%),其余4种森林沼泽接近或达到全球平均值,草丛沼泽和灌丛沼泽低于全球平均值约1/4(26.10%和27.56%)。因此,寒温带大兴安岭永久冻土区森林沼泽植被净初级生产力略低于温带森林沼泽,其植被固碳能力接近或达到全球植被平均值;而草丛沼泽与灌丛沼泽植被净初级生产力与固碳能力仅相当于前两者的2/3和3/4。

4 结 论

寒温带永久冻土区各类型沼泽湿地的生态系统碳储量(183.07~345.40 t·hm-2)沿过渡带环境梯度总体上呈递增趋势(灌丛沼泽与森林沼泽显著高于草丛沼泽与毛赤杨沼泽),且其生态系统碳储量均相对较低(仅相当于北方泥炭地碳储量(390~1 395 t·hm-2)下限值的46.9%~89.0%)。因此,在未来全球气候进一步变暖与冻土退化加速的情景下,封存于其冻土中碳的释放量可能要远低于预期。森林沼泽(落叶松泥炭藓沼泽除外)的植被固碳能力强于灌丛沼泽与草丛沼泽,且前者略高于全球陆地植被年均净固碳量估计值(4.1 t·hm-2·a-1),而后两者仅相当于其3/4。因此,应加大本区森林沼泽湿地的保护力度并充分发挥其碳汇作用。