古埃及艺术中的竖琴手形象

杜世茹

导言

古埃及艺术又被称为“来世的艺术”,在古埃及人的观念中,身体的死亡并非生命的终点,而是另一种永恒生命的起始,死者的灵魂与肉体将在来世重新结合,从而得以复活并永生。这种来世观念几乎贯穿古埃及整个历史时期,笃信这一观念的古埃及人为进入理想中的来世进行了诸多准备,譬如,将尸体制成木乃伊,修建陵墓作为“永恒的居所”,并在棺椁和墓室中装饰铭文、浮雕或壁画,放置雕像、供品以及随葬品等。古埃及的墓葬艺术有一些固定的主题和意象,本文讨论的竖琴手形象就是其中之一。古埃及艺术具有“图文并茂”的特点,竖琴手场景也往往伴随有对应的铭文,埃及学家称之为《竖琴手之歌》。随着时代的变迁,竖琴手形象和《竖琴手之歌》在形式和内容上皆有发展和变化,并在新王国时期形成了较为固定的程式。本文将以古埃及墓葬艺术中的竖琴手形象为中心,从图像、文本和仪式等方面进行整体性的考察。

一、竖琴手形象的起源与特征

1、古王国与中王国时期的竖琴手图像

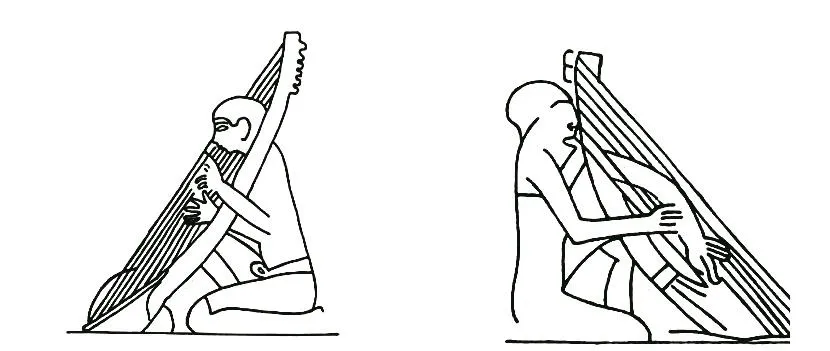

迄今可见最早的埃及竖琴手形象发现于古王国时期(公元前2686~公元前2181年),在第五王朝与第六王朝的墓葬艺术中多有出现。这一时期的竖琴手形象多为单膝跪坐,将弓形竖琴斜靠在肩膀上进行演奏。对竖琴手演奏姿态的表现力也是经历了一个逐渐完善的过程。古王国时期所描绘的竖琴手演奏姿态较为生硬。比如第五王朝赛舍姆奈弗尔二世(Seshemnefer II) 和威利尔尼普塔(Werirniptah)墓中描绘的奏乐场景中,竖琴手的头部从琴弦与琴身的缝隙间穿出,而第六王朝伊杜(Idu)墓中的竖琴手,则是将一只胳膊绕进琴弦之间弹奏(图1)。很难想象在现实中乐师以这种姿态弹奏弦乐器,而且根据实际经验来看,无论采取图中哪种姿态,竖琴手都很难正常进行弹奏。因此,这种“畸形”的奏乐姿态,很可能是当时画工对事物间透视关系表现能力有限导致的。当然,这一时期也有较为成功的案例,如第六王朝佩皮安卡(Pepyankh) 墓中女竖琴手的演奏姿态就颇为协调,画中竖琴手的头部和胳膊并未穿插在琴弦之间,而是在琴的一侧(图2)。

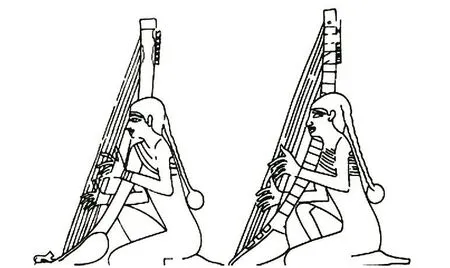

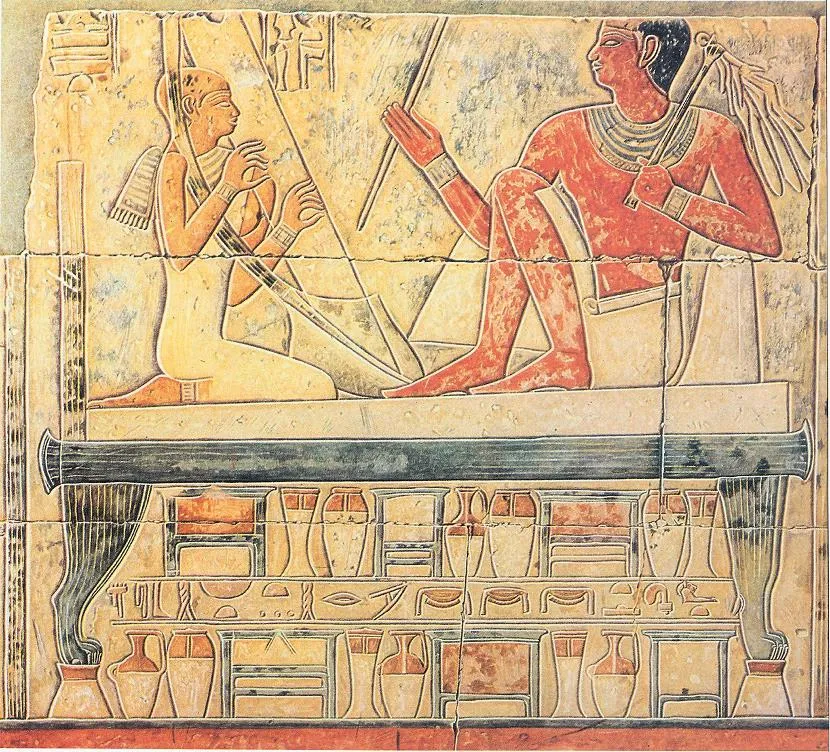

在埃及古王国时期的墓葬图像材料中,竖琴演奏者大多为男性,而偶尔出现的女性演奏者往往是死者家眷的身份,并且大多被置于宴饮娱乐的场景之中。画面中的男性竖琴手偶有铭文标示其职业和名字,如第五王朝艾尔·哈玛米亚(El-Hammamiya)地区的凯肯特(Kaikhent)墓,这也许表现出墓主对画面中这位竖琴演奏者的高度重视。但目前尚无证据表明,壁画中的男性竖琴手与死者之间有任何亲属关系。从古王国时期的墓葬图像和铭文资料可知,此时竖琴手的身份多为职业乐师,女性家属在某些场合也可能演奏竖琴。竖琴演奏场合多为宴饮或内寝等非仪式场合,具有营造愉悦、轻松氛围的作用。坐落于萨卡拉(Saqqara)地区的第六王朝梅瑞夫涅贝夫(Merefnebef)墓中,描绘了死者几位妻妾合奏的场景,她们所演奏的乐器都是弓形竖琴。这一画面在梅瑞夫涅贝夫墓中的不同位置出现了四次。而第六王朝佩皮安卡(Pepyankh)墓中刻画的女竖琴手形象,其身份则是墓主的女儿们。同时期的梅瑞鲁卡(Mereruka)墓中,还刻画了妻子为丈夫弹竖琴的情景(图3)。画面中夫妻两人对坐在床榻上,妻子身着白色衣裙,双膝跪坐,弹奏一把弓形竖琴。她的丈夫梅雷鲁卡则斜倚在床头,手持权杖与连枷状物,神情愉悦放松。整个画面呈现出轻松惬意的氛围,可能描绘的是墓主夫妇日常相处的场景,而竖琴则是营造温存的家庭气氛的道具。目前尚未发现墓主男性家属充当竖琴手的画面。可见,古王国墓室壁画中的男性竖琴手身份多是职业乐师,而女性竖琴手身份组成较为复杂,既有职业乐队成员,也有墓主的女性亲属,如妻妾、女儿等。演奏场合多为宴饮、乐舞或较为私密的家庭内部场景中。

图1:第五王朝威利尔尼普塔(Werirniptah)墓(左)与第六王朝伊杜(Idu)墓(右)中的竖琴手图像

图2:佩皮安卡(Pepyankh)的女儿们演奏竖琴,来自佩皮安卡墓,第六王朝

图3:梅瑞鲁卡(Mereruka)的妻子为其演奏竖琴,来自梅瑞鲁卡墓,第六王朝

中王国时期(公元前2133~公元前1786年),竖琴手形象呈现出一种新趋势。原本与演奏队列中其他乐师外形无异的竖琴手,在中王国时期开始被描绘成盲人状貌。从目前所见的考古材料来看,盲人形象的竖琴手多为男性,女性竖琴手则鲜有盲眼的外形特征。竖琴手的“盲人化”形象的表现方式一直延续到新王国之后。马克斯·穆勒(Max Müller)认为,眼盲这一特征暗示了竖琴手身份的低下与卑贱。①米里亚姆·利希泰姆(Miriam Lichtheim)提出另一种可能性,即盲眼者更倾向于从事与音乐相关的职业。还有学者认为,人们之所以接受盲眼的竖琴手,是因为在进入内室演奏时,他们不会看到屋中的女眷。②但这种说法很难解释为何乐队中的其他乐师并不存在盲眼特征。

图4:阿吞(Aten)神庙中蒙眼的竖琴手,卡纳克地区,阿玛尔纳时期

图5:苏美尔皇后竖琴,出土于乌尔古城,公元前3500年

图6:国王向阿蒙—拉神进献供品的场景,来自拉美西斯三世葬庙,第二十王朝

值得注意的是,新王国阿玛尔纳时期(Amarna period)出现了一种较为特殊的“盲人化”竖琴手形象。在阿玛尔纳时期卡纳克地区的阿吞神庙中,绘有一组奏乐队列,其中两位弹奏竖琴的乐师都被蒙上了眼睛,旁边跪坐的一组乐师也一样。而队列的另一部分则是完全不同的形象。画面左侧演奏其他乐器的乐师皆为女性,呈站立状并都没有蒙上双眼。她们都朝向画面左端演奏,而蒙上眼睛的男性竖琴手则是相对而坐,他们与女乐师之间相隔一根莲花柱头式立柱,从而形成了一个相对独立的场景(图4)。在这幅画面中,竖琴手似乎并非盲人,蒙住双眼应该是当时的奏乐情景所需。这一出现在神庙中的“极端化”案例从侧面呈现出一种可能性,即竖琴手的演奏与乐师视力丧失之间,有着仪式功能或宗教观念上的联系,但仍还需要更多的材料进行考察分析。

2、竖琴的形制与变化

在考察竖琴手意象的同时,本文也将对其主要元素之一——竖琴——进行简要的介绍和梳理。竖琴这一乐器在古埃及墓葬艺术中时常出现,尤其在墓室壁画和浮雕中,有颇多描绘乐师演奏竖琴的场景。根据这些考古材料,我们能够较为清晰地了解古埃及竖琴的形象与构造。根据古埃及竖琴的基本构造,可大致将其分为两类:弓形和直角形。③弓形竖琴由一整块木材制作而成,其外形呈弓状弯曲,两端系有琴弦。弓形竖琴出现时间较早,根据目前出土的考古材料,古埃及竖琴最早的图像材料出现于古王国时期。直角形竖琴在新王国时期才出现,与弓形竖琴不同的是,直角形竖琴由两块木头拼合而成,两块木头之间形成一个直角,之间系有琴弦。这种竖琴通常有繁复的装饰。有些学者认为,这种新型的竖琴是从两河地区引入的,证据是1922年乌尔(Ur)古城出土的著名的苏美尔皇后竖琴(Sumerian Queen's Lyre)(图5)。④西亚竖琴与埃及直角竖琴在构造上有相似之处,但又有明显的不同。苏美尔皇后竖琴结构更为复杂,不仅有木制的琴弓,还有绿松石、黄金、贝壳镶嵌的琴箱。这种竖琴在埃及阿玛尔纳时期的壁画中也曾出现,此外,在一幅描绘动物形象乐师的讽刺画中,直角形竖琴与琴箱竖琴同时出现在乐队中,说明这两种竖琴只是同一种乐器的不同类别,因此将西亚竖琴作为埃及直角竖琴单一源头的推测亦需斟酌。

竖琴作为埃及宴饮奏乐中的常见乐器,在埃及音乐文化中的地位和功用也有一定的独特性。有学者认为,从造型方式上判断,竖琴在古埃及文化中的地位可能与其他乐器(例如拍板和叉铃)略有不同。例如,拍板的造型模仿的是手掌和前臂,意在表现神之手的神奇力量。而叉铃(Sistrum)常被塑造成女神哈索尔(Hathor)的样子。尤其是叉铃这种乐器,常常出现在宗教仪式场景中,甚至在今天埃及科普特地区的基督教堂里,尚能在相关仪式中见到这种乐器。而竖琴则更多出现于宴饮娱乐场面里,亦或是在有色情性质的场景中。在一些讽刺画中也能找到竖琴的身影。因此,竖琴被认为是一种与欢乐和尘世享乐相关的工具。但值得注意的是,新王国时期以降,竖琴越来越多地出现在宗教仪式场景中。在描绘墓葬仪式的画面中,竖琴同其他乐器一起为仪式伴奏。之后还出现了竖琴独奏的画面,这些画面与相关文本结合,形成了一种固定的图式。因此,仅靠前期图像来断定竖琴在古埃及墓葬语境中的地位,得出的结论值得斟酌。还需通过较长时段内图像和文字材料的多视角考察,以得到相对更为全面完整的推断。

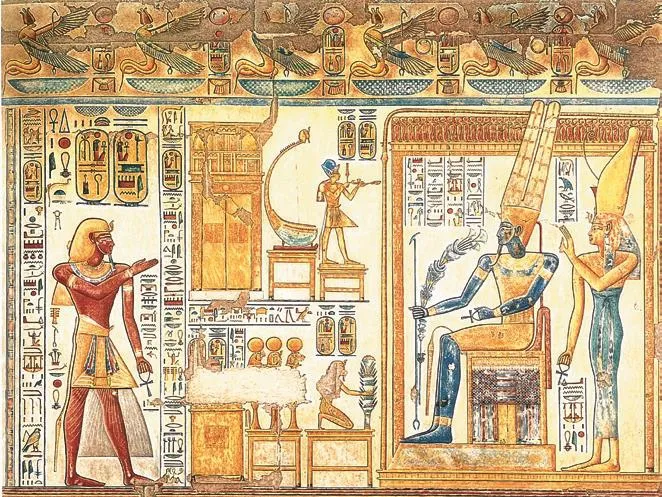

图7:因赫考(Inherkhau)墓 (TT359)中的竖琴手场景壁画局部,底比斯地区,第二十王朝

古埃及竖琴不仅在基本构造上呈现出多样化,其装饰形式也并不单一,而且随着时代和使用场合的不同,产生了较为明显的发展和变化。正如上文所述,古王国时期的竖琴都为弓形,外形较为朴素,很少有纹样装饰。新王国时期出现的直角形竖琴,不仅结构更为复杂,琴身还有彩绘、镶嵌等装饰纹样。竖琴琴头常常雕刻成神明头部的样子,有些竖琴甚至用法老的头部形象作为琴头装饰。这些装饰纹样可能不仅仅是满足视觉效果,尤其是琴头雕刻的神明或法老头部形象,很可能与宗教仪式相关。在新王国后期的一些墓葬图像中,时常会看到乐师弹奏着以法老头部形象作为装饰的竖琴,为面前的神祇奏乐歌唱。此外,在某些敬神仪式中,竖琴本身会作为供品之一,与国王雕像、神像、假门等精美的仪式用品一起,由国王进献给神祇(图 6)。

图8:提亚奈弗尔(Tjanefer)墓 (TT158)中的竖琴手奏乐场景线描图,第二十一王朝

图9:奈弗尔赛赫鲁(Neferseheru)墓(TT296)竖琴手场景线描图,第十九王朝

二、《竖琴手之歌》版本溯源及风格特征

竖琴手意象并非仅仅是图像性的,在竖琴手演奏场景的图像之间,往往伴随有相应的文本,也就是《竖琴手之歌》(Harper’s Songs)。当然,它不只是竖琴手演奏场景的简单注脚或说明,《竖琴手之歌》的文本所蕴含的内容更加复杂。值得注意的是,与其他传统的墓葬文本不同,《竖琴手之歌》最初并不是墓葬专用,而是世俗宴会时乐师所弹唱的祝酒歌。然而,这种民间文学如何进入到墓葬文学体系中,并为上层阶级所广为使用,是本文将要探讨的另一个重点问题。

古王国时期的陵墓中有大量的竖琴手图像,但除了第六王朝的梅尔(Meir)墓之外,几乎没有任何《竖琴手之歌》的记载。⑤但据图像中描绘的竖琴手形象推测,竖琴手在演奏的同时会伴有吟唱,因此,在古王国甚至更早时期,很可能已经有《竖琴手之歌》的口头版本流传。本文讨论的《竖琴手之歌》主要指目前可见的文本,由于中王国之前的《竖琴手之歌》鲜有文字记载,且时代背景不同,因此不适用于文中的相关阐述。中王国时期出现了《竖琴手之歌》的文本,但遗存较少,篇幅短小。值得注意的是,新王国时期传抄的两份手稿,抄录了中王国第十一王朝国王因泰夫(Intef)墓碑上的《竖琴手之歌》,并发现了较多与这两份手稿文风相似的文本。这说明《竖琴手之歌》在新王国时期已经非常流行,并顺应了当时文学领域的新风尚。而这种文学题材在内容和基调上,与传统的埃及文学,尤其是墓葬文学有着较大的差异。

在《历史》一书中,古希腊作家希罗多德曾经记录了埃及宴会即将结束时的习俗:当饮酒狂欢的宾客正处于兴高采烈的高潮时刻,有人会抬着棺材走进宴会厅,并在饭桌之间穿行,把棺木中栩栩如生的木制“尸体”展示给每位宾客,同时嘴里说道:“好好看看它吧,尽情地饮酒作乐,享受当下吧。因为你死后也会成为这样!”⑥这种特别的“祝酒辞”所表达的“及时行乐”⑦思想及语言风格,与书于埃及墓葬中的《竖琴手之歌》如出一辙。尤其是中王国时期的《竖琴手之歌》,与其他时代的版本相比,较多地体现出对来世复活观念的怀疑:

“荣耀的他,这位贤君。

虽然好运亦可能被破坏。

一代代的人自古以来不断过去,

年轻的一代取代他们的地位。

从前活过的神明安息在他们的金字塔中,

那受祝福的死者也埋在他们的金字塔中。

但是那造房屋的人们,他们的踪迹已消失,

看他们变成了什么!

我曾听过尹和泰普和霍杰杰夫的话,

人们经常提到他们的言论,

他们的遗迹现在在何处?

他们的墙壁破裂,房屋消失。

就如他们从来未存在过一般!

从没有人自那边回转,

来说明他们的情况,

来解释他们的需要,

来安慰我的心,

直到我们也朝着他们所去的地方而行。

让你自己随心所欲吧,

愿你的心忘掉你的葬礼,

在你尚活着时跟随你的欲念,

头顶没药,身着美妙,

以神明的珍贵膏油,增加你的财物。

不要让你的心衰老,

追求你的欲念和利益,

满足你世上的需求,听从你心的指示,

直到那为你悲伤之日的来临。

奥赛里斯并不倾听他们的悲痛,

哀泣也不能从地下拯救一个人的心。”⑧

这种“及时行乐”的观念和习俗之后流传至罗马社会。古希腊哲学家普利塔克在谈及古埃及这种习俗时认为,这是一种明智的行为,不为明天过分忧虑,也不对昨天过分惋惜,而是要顺应时序之神的安排,满怀欣喜地接受主宰世界的神意的赐予。⑨

尽管如此,与埃及传统宗教文本相比,《竖琴手之歌》仍然看起来格格不入,因为后者所表达的“及时行乐”的主题思想,与埃及传统丧葬文本中所宣扬的复活、重生观念相左。《竖琴手之歌》赞颂现世生活,主张活着的人们尽情享受当下的快乐。不仅如此,这类文字中还透露出对死后世界的消极态度,认为人生的终点就是坟墓,而非埃及传统来世信仰中所描绘的冥神奥赛里斯(Osiris)所掌管的冥界,死去的人也不可能再复活。但《竖琴手之歌》令人困惑不解的主要原因并非“死亡即终点”的主题思想,而是它在墓葬中所处的位置。⑩竖琴手图像与《竖琴手之歌》往往与其他赞美诗、铭文、祷文等赞颂神明、祈求永生的传统墓葬文献一起,并置于墓葬空间中。《竖琴手之歌》起源于何处,又为何出现在墓葬中,并最终成为埃及墓葬文献中独特且不可或缺的一部分,这些问题需要通过考察其起源、发展过程,以及其在墓葬中的功能来解答。

《竖琴手之歌》的来源可能颇为多样化,譬如宴会歌谣、民间文学、墓葬文本。米里亚姆·利希泰姆梳理了古埃及墓葬中发现的不同版本的《竖琴手之歌》,并认为《竖琴手之歌》可能是在以下几种文学基础上发展而来的:

1、墓碑、陵墓以及葬礼挽歌中的墓葬祷文;

2、教谕文学和智慧文学;

3、节庆主题下的“弦乐歌”;

4、墓葬文本,如 《金字塔铭文》《棺木铭文》《亡灵书》中的葬仪咒语和祷文。⑪

关于《竖琴手之歌》产生的原因与具体时间,也许可以从字里行间流露出的悲观情绪中获得线索。文学作品的出现与发展,与当时的社会背景有不可忽视的联系。《竖琴手之歌》在中王国时期见诸文字记载,而这一时期正是埃及社会经历巨大挫折之时。第十一王朝或第十二王朝之前,埃及大地刚刚经历了第一中间期的摧残,有学者也将这一时期称为埃及历史上的“黑暗时代”。在第一中间期,埃及的中央集权瓦解,地方贵族分裂割据。雪上加霜的是,此时的埃及经历了持续几十年的大干旱,尼罗河水位下降,水利灌溉系统废弛,农作物歉收,这些问题不可避免地导致了大规模的饥荒。⑫这次大饥馑波及范围广,持续时间长,直到第十一王朝时期,仍有关于饥荒现象的记载。例如,在第十一王朝建立前7年的铭文石碑上写着:“在饥馑年代,我是他们家庭的供应者”“我每年用上埃及的粮食供给这全城”。大饥馑直到十一王朝建立之后才渐渐得到缓解。第十二王朝的《奈弗尔提预言》中,仍有对那个灾难年代的叙述和回忆:“埃及的河流干涸了,人可以徒步涉水而过。人们找不到能行船的水。河床变成了沙土,沙滩上没有水,河床上也没有水……一切好东西都不见了,这个地方枯竭了。”⑬自古王国末期以来,一直延续到中王国初期的干旱和饥馑,直接导致了社会的骚乱,最终引发了民众的大暴动。⑭《奈弗尔提预言》记述了埃及的干旱、亚洲人的入侵和大地的“混乱无序”。这种无序状态无疑是当时的埃及社会动乱的后果。社会的困境引发了文学风格的转变,中王国时期开始出现了一系列“悲观主义文学”,这些文学作品时常流露出消极悲观的情绪,反映了社会的动荡和生活的困苦给当时人们造成的精神创伤,表现出对现实生活深深的绝望。除了上文摘录的《预言》之外,还有很多体裁不同但风格基调相似的中王国文学作品。被认为创作于第十二王朝晚期的文学作品《卡凯培拉·赛奈布的苦诉》中说道:“一年比一年更骚乱,大地正在被破坏”。著名的《一个人与他的巴辩论》一文,字里行间也流露出对社会动荡不安的苦恼:“没有公正的人,大地留下了作恶的人。”⑮从这一系列文学作品可以窥见,从第一中间期至中王国第十二王朝早期,埃及出现了内乱、外族入侵和自然灾害等诸多社会问题,政府机关被破坏,阶级关系颠倒错乱,这种无秩序的社会环境,冲击了当时埃及民众的思想观念,淡化了人们之前对神和国王的崇拜。笔者认为,《竖琴手之歌》也是埃及社会政治和文化困境的产物,并由此奠定了悲观和不可知论的主要文学基调。

然而,《竖琴手之歌》在发展过程中并非一成不变。目前发现的一些版本中,可以看到某种类似于和宗教文本杂糅在一起的变体,这种变体在中王国时期就已经出现。目前发现的中王国时期的《竖琴手之歌》的几个版本,分别来自几件中王国私人陵墓中的碑铭,其中一件来自阿拜多斯地区的碑铭(Stela in Cairo from Abydos)最为特殊,碑文将“供奉公式”融入《竖琴手之歌》中,从而代替了传统的供奉公式文本⑯。其他几件碑没有省去供奉公式,《竖琴手之歌》似乎只是锦上添花,并非必需。莱顿 V71石碑(Leyden Stela V71)上的《竖琴手之歌》改编自金字塔铭文,在之前流传的版本上进行了一定程度的改动。值得注意的是,这件碑文上的《竖琴手之歌》所赞颂的对象是陵墓本身,而非墓主。⑰可见,中王国时期的《竖琴手之歌》已经出现了不同的版本和类型。在墓葬语境下,可以根据具体的需求对文本进行再创作。这些考古实例说明,在《竖琴手之歌》发展和传播过程中,逐渐与墓葬文学体裁相融合,产生了一种“矛盾统一体”,以顺应墓葬的整体语境。

面对如此纷繁复杂的文本案例,目前埃及学界关于《竖琴手之歌》的属性分类主要有以下几种观点:

1、以“寻欢作乐”(Make Merry)为主题的世俗祝酒歌,同时提醒人们死亡的不可避免性;

2、从祝酒歌演变而来的挽歌,与宗教信仰和实践相契合;

3、具有无神论“异端”倾向的世俗祝酒歌;

4、来源于无神论论调的葬礼挽歌。

总体而言,《竖琴手之歌》被分为两类:一类是无神论的、悲观的,主要用于世俗;一类是虔诚的、乐观的,主要用于丧葬。后者更多提及神和供奉仪式,可见其仪式功能较前者更加突出。

三、新王国时期竖琴手母题的程式化

新王国(公元前1567~公元前1085年)是古埃及来世信仰和墓葬仪式出现诸多变革的时代。在这样的时代背景下,竖琴手这一母题也随之出现新的风格与特征。与前代相比,新王国时期的对竖琴手形象的塑造手法明显更为成熟。有时竖琴手并非徒手弹奏,而是会使用手状的拨子,这种拨子的形状与前文提及的“神祗之手”状拍板非常相似,也从一个侧面反映了竖琴这一乐器此时已具备了一定的“神圣性”,而非有些学者认为的完全世俗性的娱乐工具⑱。

新王国时期,埃及墓葬艺术中竖琴手形象渐趋程式化,多表现为身着浅色亚麻长衫的竖琴手呈跪坐姿势,怀抱弓形或直角形竖琴弹奏,他的手指或弯曲或伸展,似乎能从中窥见他所弹奏的曲调。盲眼的竖琴手微微抬头,望向未知的方向,一脸虔诚地在墓主夫妇面前奏乐歌唱(图7)。

从乐师队列的整体构成上看,新王国时期的竖琴手形象还有一个较为明显的变化。在古王国和新王国时期,竖琴手大多与其他乐手组成队列,或是多位竖琴手一起列队演奏。乐队中演奏不仅有竖琴,还有里拉琴、长笛、双簧管等多种乐器。新王国时期,这种群像式的表现方式被打破,竖琴手开始从演奏队列中跳脱出来。越来越多的墓葬装饰中出现了竖琴手的“单人像”。竖琴手独立形象的出现,有两种可能的解释。第一,竖琴独奏场景是对多人奏乐队列进行简化的结果。这一结果也许是现实中发生的现象,也许仅仅是艺术上的省略手法。第二,竖琴演奏在墓葬仪式中的地位得到提升,因此竖琴手得以从普通乐师队列中“脱颖而出”,在特定的仪式场景中为墓主或神明弹奏竖琴,演唱竖琴手之歌。竖琴手形象经历了程式化与“神圣化”的过程,成为新国王时期墓葬语境下的一种符号与母题,竖琴手形象所在之处,象征着供奉仪式和宴饮、节日庆典活动的举行,这些都是宗教仪式活动中不可缺少的元素。

新王国时期对《竖琴手之歌》也进行了一些改造,从而产生了更多《竖琴手之歌》的变体,这些变体淡化了之前文本中的怀疑论和悲观基调,将“及时行乐”“寻欢作乐”(Make Merry)的主题界定在正统且虔诚的框架之内。经过这种折中的改编,使诗歌本身的统一性与和谐性被削弱。这些诗歌面向的群体分为两类:一是墓葬中的死者,一是参加宴会的生者,葬仪和世俗主题的结合,对两种群体的人们都适用,在某种程度上是对相关仪式有效性的保证。这类文本的代表作有奈菲尔荷泰普(Neferhotep)之墓(TT50)中的《竖琴手之歌》:

“在奥赛里斯坟墓里的竖琴师这样说,

阿蒙的神圣之父,正义的奈弗霍特普;他说:

这公义的主,何其平静。

好运已经发生。

从神的时代起,身体逝去,

新一代的人将他们代替。

拉神出现于黎明时分,

阿图姆在西方的山中休息。

男人为父,

女人怀孕,

每个鼻孔都呼吸着空气,

天亮了,他们的孩子归于坟墓。

欢庆节日吧,神圣的父!

把香料和上等的油放在你的鼻孔。

把莲花和瑞瑞梅特(rrmt)之花的花环戴在你的胸前,

你至爱的姊妹坐在你的旁边。”⑲

这段铭文中,既详细描述了供奉仪式的场景,又发出欢度节日的邀约,对身体的逝去和生命的更迭也十分乐观。配合墓主夫妇接受供奉的图像,整个场景洋溢着节日的欢愉和对来世的憧憬。扬·阿斯曼用“美好的一天”(der schöne tag)来形容铭文中的“节日”。⑳值得注意的是,新王国时期兴起了一种与葬仪有关的节庆仪式,即“美丽河谷节”(Valley Festival)。在节日期间,人们在死者墓室入口摆设丰盛的宴席,尽情地享受美酒佳肴 , 有些家庭还会请来乐师和舞女表演助兴,宴饮与歌舞表演伴随整个祭祀活动。㉑该时期一些墓葬中表现的宴饮、歌舞场景,很可能就是对现实中节日盛况的写照。伴随竖琴演奏场景出现的《竖琴手之歌》,也许正是在节日宴会上演唱。这是生者和死者共同的节日,也是生者与死者“相聚”的日子。死者的亲友在陵墓入口处摆放的珍馐美馔,不仅是欢庆节日的筵席,也是对死者的献祭。在新王国时期一位阿蒙祭司的陵墓中,就有这样的文字:“在美丽河谷节的日子里能够追随阿蒙神,是多么幸福快乐!在这美好节日的美妙时光中,盼望着我的亲人拿着花环和蜡烛向我墓室走来。”㉒可见,在美丽河谷节期间,生者和死者都是心怀喜悦的。竖琴手图像和《竖琴手之歌》中洋溢的欢愉气氛,是古埃及人来世观念中独有的“喜乐”精神的表达。

在墓葬和节日庆典语境下,这种行乐思想更关注的是如何永远保留和重复这种欢愉状态。笔者认为,此处的“行乐”思想已经脱离了日常观念中的“及时行乐”㉓,而是让死者的“卡”(ka)㉔保持愉悦状态,从而与死者“永不分离”,使死者得以复活。

从图像和文本资料来看,新王国时期的竖琴手母题的表现方式已经趋于成熟。这一时期的墓葬中,竖琴手图像与《竖琴手之歌》文本紧密结合,形成了“图文并茂”的墓葬装饰形式,这种形式也是新王国时期墓葬艺术的显著特征。在这类画面中,竖琴手往往以单人形象出现,他面前是摆满供品的供奉桌,桌边坐着墓主或墓主夫妇。在某些墓室壁画中,竖琴手与墓主之间还绘有供奉桌形状的水塘、无花果树、巴鸟、生命树等,这些物象与供奉仪式紧密相关(图8)。此外,竖琴手母题在陵墓中出现的方位也具备了一定的规律性,在整个墓葬建筑环境中呈现出高度的程式化。

四、墓葬语境下竖琴手主题的宗教意涵

正如上文所述,古埃及墓葬中乐舞场景画面在墓葬中的空间分布方式是经过精心设计的,到新王国时期,已经形成了程式化的图像与空间的配置关系。这一时期的竖琴手形象越来越多地出现在向墓主献祭的场景中。如拉美西斯二世统治时期的奈弗尔赛赫鲁(Neferseheru)墓(TT296)中,有一幅壁画描绘了墓主夫妇端坐于摆满供品的供桌旁,供桌前有一跪坐的竖琴手,他身后站着一名手执仪式用品的祭司,整个画面表现了举行供奉仪式的场景(图9)。这种从娱乐性到宗教性场景的转变,体现了这一时期竖琴演奏行为与丧葬仪式之间建立了更为紧密的联系。这种联系不仅体现在图像表现形式中,与之相关的墓葬文本更是透露出这期间发生的微妙的观念转变。

前文提到,中王国时期的阿拜多斯碑铭,将供奉公式与《竖琴手之歌》融合为一体,可见在中王国时期,竖琴手主题已经与供奉仪式产生了直接的联系。这段碑铭的大意如下:

“歌者提耶尼亚吟唱道:

你在你永恒的居所里,是多么永恒!

在你永恒的陵墓里

里面装满了供奉的食物

它包含了所有的好东西

你的卡和你在一起,

它不会离开你,

哦!下埃及国王的大臣,

伟大的管家奈班赫,

你有着北风的甜美气息。

因此,他的歌手唱颂:

被赞扬的那个人,歌者提耶尼亚,

我们所爱的人,

每天都为他的卡而歌唱。”

在这段碑铭中,竖琴手提耶尼亚的歌唱内容主要分三点,一是对死者的陵墓的歌颂,即“永恒的居所”,死者在其中可以获得永恒;二是描述陵墓中为死者准备的供品,即“一切美好的东西”,死者的“卡”(Ka)可以获得无尽的供养,从而保证死者的“卡”与死者永不分离。这段内容也就是通常所说的“供奉公式”,供奉公式涵盖了神、人与国王之间的关系,这对死者在来世的存活是至关重要的。从早期供奉公式可以看出,理论上死者所获得的供奉是由国王或神所提供的。出于互惠原则,国王向神贡献祭品,神反过来也会供养死者。在古王国时期,“供品回流”(祭品的流通,首先献给神灵,然后在各个接受者中间流转)将各个墓葬统一起来,并将其与核心信仰(Central Cult)联系在一起。墓主们参与了核心信仰的供奉,此后,他们即可在“伟大的神”的餐桌旁就餐,就像他们在人世间能在国王的餐桌旁就餐一样㉕;三是对死者本人的赞颂,同时也点明了竖琴手在此处的作用,即“每天都为他的卡而歌唱”。在古埃及宗教观念中,音乐本身具有净化和驱魔的力量。在《阿尼的亡灵书》中,就强调了阿尼之妻为“阿蒙的女歌者”(Shemat en Amen),她在阿蒙神庙为神奏乐并歌唱。他们认为,乐器的声音能将失望的情绪和邪恶从神殿中逐走。㉖

可见,《竖琴手之歌》此时已不仅仅有娱乐作用,听众也并非尘世的生者,而是居于永恒之所的死者的“卡”。歌唱这一行为可以使死者的“卡”保持愉悦,就像无尽的供奉可以使“卡”得到满足,从而保证死者的“卡”与他“永不分离”。笔者认为,这首《竖琴手之歌》不仅是传统“供奉公式”的简单替代品,它具有更丰富的宗教与仪式意味,竖琴手的歌声响起时,珍馐美馔的供品便与萦绕不绝的颂歌糅合在一起,为愉悦和满足死者的“卡”提供了生理和精神上的双重保障。

竖琴手的演奏和歌唱,已然成为一种沟通方式。随着新王国来世信仰民主化的趋势,这种沟通既可以发生在死者与乐师之间,也能够作为死者与神交流的媒介。在二十一王朝的一块彩绘木碑上,绘有扮作竖琴手的墓主人,他身着亚麻长袍,单膝跪地,以竖琴手的标准姿态,为坐在供奉桌前的太阳神奏乐和歌唱(图10)。此时,往常高高在上的墓主人扮成了乐师,为神歌唱。而正是这歌唱,实现了个人与神明之间直接的沟通,神与人能够通过音乐的媒介进行互动,国王作为神的代理人的身份已经不如往昔那样重要和必需。

有趣的是,《竖琴手之歌》是来世信仰的平民化的逆向证据。有学者认为,古埃及文学在发展过程中呈现出两种趋势:第一种方式专注于“经典化”㉗,力图发展根深蒂固的传统,主要适用于墓葬文,如《来世之书》;第二种方式则是“拉美西斯式”的,即通过发展一种新的文学载体。在古埃及后期,曾经同样享有正典(Canonical)地位的文学文本,在某种意义上被降级到经典范本(Classical Model),这种新的语言载体为古埃及文学开辟了一条走向新体裁的道路,如《竖琴手之歌》,情诗等。在这一时期,这类文学还徘徊于“文学礼法”之外,很可能仅限于口头传播。由于这是一种“无产阶级”性质的文学,它的出现本身就强调了中王国文学的自我指涉、互文性和经典性。它反映了个体对集体文学(Collective)传统的挑战,而这种挑战是接受史以统一的方式传达给个人的。这种范式的根本性变化,很大程度上是源自十八王朝一种新的“历史意识”的出现。喜克索斯人的入侵使埃及人被迫接受亚洲世界的挑战。通过与亚洲的军事冲突和文化交流,埃及从时间和空间上,对自身有了历时性的、清晰的、去神秘化的认识。㉘

竖琴手图像的程式化与《竖琴手之歌》的宗教化,是这种历史趋势在不同载体中的表达。竖琴手图像的符号化是这种趋势的直观的、具象的表现形式,它是这种历史趋势下被抓取的典型形象,因而得以从群像中独立出来,最终形成高度程式化的图式。而《竖琴手之歌》是更具隐喻性的表现方式,其演变过程所体现的观念变化十分微妙。如果说亡灵书是来世信仰民主化的证据,那么这种演变是自上而下的,也就是说,王室和精英阶层的特权被打破,原本秘传的墓葬文本向下流至民间,为平民所改编和使用。而《竖琴手之歌》所表现出的转变,则是自下而上的。原本流传于民间宴会中的祝酒歌,逐渐与《金字塔铭文》《棺木铭文》等皇室和贵族专用墓葬文本相糅合,形成了一种既包含宗教性,又具有世俗性的仪式性文本,甚至成为了新王国高级墓葬装饰中重要的主题。

注释:

① Max Müller,Die Liebespoesie der alten Aegypter, Pls. XII-XV, p.2.

② Aylward M. Blackman,The Rock Tombs of Meir, II, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, 1916, pp. 12-13.

③ B. Lawergren,‘Music’ in Redford,The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 2.

④ F.W. Galphin, The Sumerian Harp of Ur, c. 3500 BC,Music & Letters, Oxford: Oxford University Press, 1929, pp. 108-123. Duchesne-Guillemin,M.,"Music of Ancient Mesopotamia and Egypt"in World Archeology, vol. 12, London: Taylor & Francis Ltd, 1981, p. 292.

⑤ Miriam Lichtheim, “The Songs of the Harpers”,Journal of Near Eastern Studies, vol. 4, no. 3,1945, pp. 178-212.

⑥ Herodotus, translated by Tom Holland,The Histories, Penguin Classics, 2014, p. 139.

⑦ 文中所指的“及时行乐”观念在西方学界有专属名词,即Carpe Diem,源自拉丁文。该名词的英文释义为Seize the Day,本文直接翻译为“及时行乐”。

⑧ 蒲慕州编译:《尼罗河畔的文采:古埃及作品选》,台北:远流出版公司,1993年,第191-193页。

⑨ (古希腊)普利塔克著,段映红译:《论埃及神学与哲学——伊希斯与俄赛里斯》,北京:华夏出版社,2009年,第43页。

⑩ Susan Tower Hollis, Translated by John L. Foster, Hymns,Prayers, and Songs: An Anthology of Ancient Egyptian Lyric Poetry,scholars press, 1995, p.154.

⑪ Miriam Lichtheim,The Songs of the Harpers,Journal of Near Eastern Studies, vol. 4, no. 3,1945, p.209.

⑫ 刘文鹏:《古代埃及史》,北京:商务印书馆,2000年,第272页。

⑬ 刘文鹏:《古代埃及史》,北京:商务印书馆,2000年,第277页。

⑭ 刘文鹏:《古代埃及史》,北京:商务印书馆,2000年,第278页。

⑭ 《卡凯培拉·赛奈布的苦诉》与《一个人与他的巴辩论》两篇文献的内容都围绕着主人公与自己的“巴”(Ba)之间的对话,“巴”是古埃及来世观念中灵魂的一种存在形式,与个体的“心智”“思想”有关。

⑯ 供奉公式(offering formula):古埃及人不仅使用实物举行供奉仪式,还会将供奉的内容写在碑上或者墓室建筑中,这种文本有着较为固定的标准格式,最终演变成了一种文本措辞高度程式化的铭文,埃及学家称之为“供奉公式”。它是古埃及墓葬中最为常见的仪式文本之一,多用于供奉仪式的相关场景中,主要内容为供品清单和仪式祷文。例如在《金字塔铭文》中就能看到相关段落:“醒来吧!转过身来!……站起来,坐在一千罐啤酒、来自屠宰场的烤肋肉,还有来自宽阔殿堂的面包前。”该铭文翻译自R. O. Faulkner,The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Aris & Phillips,1969, pp.51-52.

⑰ Miriam Lichtheim,The Songs of the Harpers,Journal of Near Eastern Studies, vol. 4, no. 3,1945, pp. 178-212.

⑱ Miriam Lichtheim,The Songs of the Harpers,Journal of Near Eastern Studies, vol. 4, no. 3,1945, p.187.

⑲ Miriam Lichtheim,The Songs of the Harpers,Journal of Near Eastern Studies, vol. 4, no. 3,1945, p.195.

⑳ Jan Assmann,Der schöne Tag -Sinnlichkeit und Vergänglichkeit im altägyptischen Fest, Das Fest,München: Wilhelm Fink Verlag, 1989, p.3.

㉑ 金寿福:《论新王国时期埃及人的生死观》,《世界历史》,2007年第3期,第100页。

㉒ Siegfried Schott,Das schöne Fest vom Wüstentale:Festbräuche einer Totenstadt, inAbhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse,1952.11, Wiesbaden: Steiner, 1952, pp.67-68.

㉓ 关于竖琴手之歌“及时行乐”的宗教性和世俗性,在学界仍有争论。比如,米里亚姆·利希泰姆认为,竖琴手之歌中提及的宴饮场景发生在墓葬环境中,因此宗教性强于世俗性。而温提则认为,墓葬中的宴饮场景很可能是对日常世俗场景的再现,而并非是葬礼场景,因此竖琴手之歌中的“及时行乐”仍具有很强的世俗性。详情参阅Miriam Lichtheim,The Songs of the Harpers, Journal of Near Eastern Studies, vol. 4, no. 3, 1945, pp. 178-212. E. Wente. Egyptian “Make Merry” songs reconsidered, Journal of Near Eastern Studies, vol.21, no. 2 , 1962, pp.118-128.

㉔“卡”(Ka)是古埃及观念中灵魂的另一种存在方式,与个体的“活力”“感官”相关,“卡”需要进食和娱乐,从而保证死者的灵魂不会消亡。

㉕ Jan Assmann,The Mind of Egypt, New York:Henry Holt and Company, 2002, p. 87.

㉖(英)E·A·华里士·布奇著,罗尘译:《埃及亡灵书》,北京:京华出版社,2001年,第6页。

㉗ 所谓“经典化”,就是普通的文本和仪式,经过具有权威性的机构或人士的整理之后,被确定为典范的过程。经典化后的文本和仪式,一般不允许随便修改,其阐释权掌握在文化的最高统治阶层的手中,对外则显示出某种神圣性。“经典化”问题与近年学界兴起的“文化记忆”理论有诸多关联,更多相关讨论可参阅王霄冰:《文字、仪式与文化记忆》,《江西社会科学》2007年,第2期;(德)扬·阿斯曼(Jan Assmann)著,金寿福、黄晓晨译:《文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆和政治身份》,北京:北京大学出版社,2015年。

㉘ Antonio Loprieno,Ancient Egyptian literature:history and forms. Leiden: Brill, 1996, pp.56-57.

——陈竖琴

———《中原北方地区宋金墓葬艺术研究》评介