曾经我们见过海的颜色

吴越

1

時光回到那个明快的季节,我刚上大学。这所偌大的理工院校,有食堂、医务室、健身房、电影院……你要没病到一定程度,根本不必离开校园。校方也是这样想的,于是在学校的四周竖起一丈高的围墙,浩浩荡荡绵延数里,柏林墙一般将学生和世界彻底隔离开来。这大概是多此一举,在这全国数一数二的理工圣地,到处是埋头于书本和醉心于科学的人,他们并没有离开这里的愿望和理由。

学校里流淌着一条名为“ 青春” 的河, 虽叫作河,但本着理性的态度来说,应该称它为条状的湖——因为源头和出口早就被围墙拦腰截断,补给全靠下雨和水龙头。湖水贯穿整个校园,里面没有鱼,据说学长们每天拿湖水洗试管,湖里混入的化学试剂,能毒死大象。

青春河最西边,能听到海的声音。涨潮的时候,海浪的尾巴会直接拍在围墙的墙根上。

我对这种连河水都不放过的态度感到绝望。

老卞轻描淡写地说,青春河要是放出去,一准得生灵涂炭。

我咬着牙告诉老卞,迟早我要越过这堵神经质的“柏林墙”,老卞这才收起了他的笑脸。“你要敢,”他每一个粗糙而黝黑的褶子都那么严肃,“我就给你记一次‘过!”

老卞是我的实验化学导师兼辅导员,年纪不算大,但他天生显老。“规矩”是老卞的命根子,这是人尽皆知的事情。

所以在我报到那天,老卞就把我给记住了。我们在成百上千的新生和家长面前上演了一场绝命追逐,原因是我略带方言的口音和他未老先衰的听力起了奇妙的化学反应——他愣是把我背包里的“吉他”听成了“安非它命”。

“拦住他!”老卞煞有介事地向周围好奇的人们呼喊,“他身上有违禁品!”

那一天,我差一点儿成为这一届新生里第一个被记“过”的人。不过最终幸免于难也是因为老卞,他给学校写了46页的报告来阐述当时的情况,从生物化学一路写到了空气动力学。当我向他表示感谢的时候,他只是淡然地伸出一根手指在我眼前晃荡:“实事求是,这才是科学精神。”并当场把我招至他的麾下,理由是只有他的实验室,才能治住我这种天马行空的人。

2

哪里有压迫,哪里就有反抗。我于某个初夏的中午,趁着整个学校昏昏欲睡的时候,带着一卷尼龙绳和两个滑轮,开始了我的逃跑计划。开始的几步还算顺利,我把滑轮套上了墙边的歪脖树,把自己当成旗子送上了墙顶,但显然,我没有想好该如何从墙顶上下来。于是在我还没来得及犹豫之时,树枝替我当机立断,“啪嗒”一下,在我的哀嚎声中,我和我的滑轮一起跌到了墙的另一边。

当我忍着痛楚爬起身来,在我眼前的,是似曾相识的楼房、单杠、操场,我使劲揉了揉眼睛,生怕自己进入了平行时空,当我再度睁开眼,终于找到违和的地方——一个穿着校服的少女,手里捧着单词本,一脸错愕地站在我面前。

求饶也无济于事,少女的尖叫震天响。

“别叫!我是外星人,正在地球执行任务。”话刚说完,我就后悔了——这是什么奇葩借口?是怎样的傻子才会上当啊!

不想面前的少女真的停止了叫喊,用力地睁着眼睛看着我。

“你真的……是外星人?”

事到如今,也只能硬着头皮演下去了。

我清了清喉咙:“是的,我是一万光年以外的外星人,这次来地球,是有重要任务的。”

“噢!”少女恍然大悟,“怪不得从天上掉下来呢!”

“对啊对啊!所以你必须帮助我,这就是帮助宇宙,明白吗?”

少女认真地看着我的脸,然后点点头。

“你几岁了?”我试探性地提了个问题。

“15,初三!”

很好,我点点头。“现在,我必须到墙的那边去!”我接着说,“不要告诉任何人我来过。”

少女用力地点点头:“好的,外星人先生!”

我挂好滑轮,慢慢升到半空中,心里长舒了一口气:还好我聪明。“再见!”我回过头,得意地向少女说。少女也甜甜地向我挥着手。等等,她手里的那东西怎么这么眼熟?我一摸裤兜,坏了!那是我的校卡。我急了:“快,快,把我的校……隐藏身份卡还给我!”

少女调皮地冲我眨了眨眼睛:“那可不行!外星人先生,我得协助你完成任务呢!明天这个时候,你再来找我吧!”说完,她合上单词本,把我的校卡夹在当中,一蹦一跳地跑开了,只留下我一个人在风中凌乱。

3

第二天我才闹明白,我昨天遇见的不是平行时空,不是镜像世界,更不是我神经错乱幻想出来的。“南墙那边是所中学,”老卞说,“你问这个干吗?”他的语气极为警惕,在暗示我:你要是有所企图,我就给你记“过”。

我咽了一口唾沫,心里只盘算着,今天务必要把我的校卡给忽悠回来。

当我好不容易爬上墙头,少女已经站在那儿了,愉快地向我挥了挥手。

“外星人先生好。”

“情况紧急,快把我的身份卡还我!”

“噢,是什么样的紧急情况呢?”她背起手,歪着头,一副兴致满满的样子,“请说给我听听吧!”

怎么这么难缠啊!

“天机不可泄露。”我朝着天空努了努下巴,食指晃动得像搅拌烧杯的玻璃棒。

“这样啊!那就只能等外星人先生能够告诉我的时候,再把身份卡还你了。”少女说着,转身开始往回走。

“等等!”我急了,要知道我可是分分钟都冒着被老卞记“过”的风险啊!

“嗯?”少女侧过脸来。

“我……我还是不能说!”我想说我啥都交代,可问题是我真的还没把这段故事编好。

少女笑了,露出虎牙和酒窝:“不说也行,那就要让厉害的外星人先生帮我个小忙了!”她从随身的书包里摸出一本厚厚的书递到我的面前,我定睛一看,差点儿没再次跌下墙来。那是一本《初中英语重难点手册》。

“外星人先生应该什么都知道吧?明天这个时候,我要这上面画圈题目的详细讲解——全部!”少女说完吐了吐舌头,把书丢过墙头,一阵风似的跑开了。

4

不知道为什么,当我再次拉动滑轮的时候,有一种正在上吊的感觉。

“外星人先生好。”少女的酒窝里装满了阳光的浅影,“题都做好了吗?”她狡黠一笑。

“都……都是固定搭配。”我满口胡诌道。

“不好好回答的话,我就没办法协助你完成任务了哟,外星人先生。”少女晃了晃手里的卡片。

我没有骗人。刚学英语的时候我就明白,这是门完全没有道理的学科。老师问我们“I h a v e t og o”的意思,我信心满满地举手回答说:“我有两条狗!”我一直觉得固定搭配是世界上最作弊的事情,好比我左手拿着番茄右手拿着西红柿,但合起来叫两只香蕉,毫无科学精神。学好外语的唯一方法就是背,往死里背。我发现虽然英语课文很难背,但英文歌就容易多了,不管多么拗口的歌词,我都能记得一字不差。于是,我便把那些记不住的词组编成歌,串起来唱,效果意外的好。

原本我不想讲出来的,但如今,也只好上撒手锏了。我清了清嗓子,唱了一曲重新填词的《欢乐颂》。歌声中,那些折磨了我多年的知识点又都回来了。

一曲唱完,我扭头问少女:“记住了吗?”

她兴奋得嘴都合不上:“非常好。”

那肯定,这可是独门秘籍。我突然感到很得意。

我也不知道我怎么就进入了麦霸模式,在少女闪着星星的眼神里,一首接着一首根本停不下来。

直到上课的钟声响起来,少女才急匆匆地站起身来。“完了完了,迟到了!”她这样喊着,身子已经朝着远处冲了出去。

“喂喂,我的校卡!”我伸出手去,抓了一把空气。

“明天!”少女的声音像渐渐远去的浪涛,“老地方!”她头也不回地喊着。

5

再次翻过围墙,还没着地,就被少女一把拽住。“外星人先生,你昨天可太厉害了,我已经成为你的粉丝了!”

不行,不能被这么低级的奉承打倒!我告诉自己。

“再唱一次好吗?”

“没问题!”

所以说,我是谁?我在哪儿?

我要干什么来着?我只记得我的头顶全是彩虹和星星。

那一天,我即兴唱完两套黄冈密卷。我唱得很尽兴,好久好久没有唱歌了。谁说过完高三就逃离了地狱?无非是从围墙的一边到了另一边。人生的突破口?那是伪命题吧!当我终于鼓起勇气再次拿起吉他,却发现身边的人嘴里只剩洛必达和正态分布,他们不再愿意听我唱歌,我也只好收起了琴弦,试着变成一个麻木而上进的人。

地球人的成长,都是不可逆的。还好我现在是个没心没肺的外星人,是一个爱唱歌并且有一个傻听众的外星人。我心底那颗原本已经封死的星球,落下了一些细小的宇宙粉尘。

上课铃响了。

“去吧!”我朝少女摆摆手。

少女走了两步,转过头来,疑惑地晃了晃手里的卡片:不要了?

“先放你那儿吧!”我说,你不是要帮我完成任务的吗?

阳光里,少女的脸上闪烁着惊喜。

“一言为定。”

6

18岁这年的初夏,我大概唱够了一辈子的歌。

从英语开始,我们唱到了欧姆定律,唱到了元素周期表,从民谣唱到蓝调。少女从一脸懵懂到逐渐摸到门道,甚至到后来的独当一面,亲自把《茅屋为秋风所破歌》填进了《双截棍》。我们在午后那短暂的一个多钟头里,享受着来自另一个星球的快乐。

不过这个故事,終究发生在地球上。有一天,当我的滑轮升上墙顶时,少女没有朝我挥手,她只是低着头。

“我模拟考试考砸了,”她说,表情充满了挫败感,“可我明明什么都会背了。”

“呆子,数理化可不是会背就足够的。”我拍拍她的头。

“理科真的很烦人!我其实真的不喜欢数理化,但所有人都告诉我,你应该学好这个。”

我想起了我自己。

“不说这个了。”她的嘴角抿起一丝苦笑,“和我说说你的故事吧!我想知道你的星球是什么样的。”

对了,我现在的设定还是个外星人。“这个吗……”我努力回忆着霍金对宇宙的见解,“很黑,很大,看不到边,冰凉、死寂……”

“听起来和初三很像呢!”少女望着我,露出一丝苦笑。

是啊,而且哪怕离开了初三和高三,也只会越来越迷茫,仿佛迷失在虚无缥缈的宇宙里,直到感觉消失。像永远逃不掉的黑洞。

在接下来的很多天里,我都非常消沉。午后闷热的实验室让人走神,老卞急匆匆地走过来,拍掉了我差点伸进试剂的右手。

“你在干吗?”他朝我大喊着。

“做试验。”我面无表情地说。

“我以为你想好为科学献身了。”老卞没好气地说。

“那不也挺好?”我的语气里都是抱怨,“总比人生只能这样枯燥下去的好。”

老卞瞪了我一眼,抢过我手里的铜丝。“枯燥吗?”他自言自语道,“好吧!是挺枯燥的。”他这样说着,开始在柜子里找起了药剂。“不过这就是我的选择,我就喜欢化学。人生嘛,自己觉得值得就足够了。”他把找到的浓硫酸和铜丝放进试管里,拿到眼前欣赏着细小的气泡,“但你若不肯和别人一样,也不难。只需要一个很小的改变,就足够了——”

试管在酒精灯上翻腾,发出“咕噜噜”的声音。“那都在你自己心里。”熄灭火焰,他把已经变得湛蓝的溶液放到我的面前。

“喏,给你海。”

7

中考那三天一直在下雨,直到最后一天的傍晚,雨才停了下来。我破天荒地在实验室待到了深夜,老卞很是欣慰。老卞一走,我便赶紧朝着南墙跑去。

“嘿!你在吗?”南墙脚下漆黑一片,我发现我居然没给她取名字,“嘿!傻丫头!”

我的肩膀被重重地拍了一下。

“谁是傻丫头?”少女的脸庞从暗处跳了出来。她夸张地深吸一口气:“这就是大学的空气吗?”

“感觉怎么样?”

“和墙那边差不多。你不会就带我来看这个吧!”

我朝她挥挥手:“那肯定不能,快跟我来,外星人带你去宇宙遛弯儿。”

西墙上的滑轮早就准备好了。

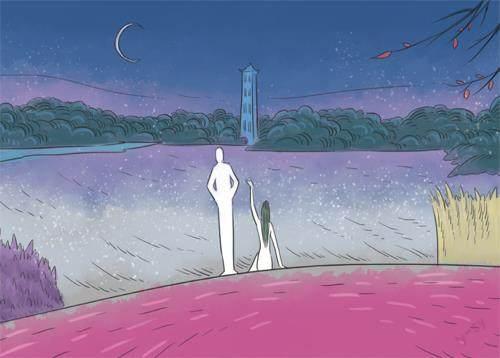

月黑风高夜,我们坐在靠海的墻头。我想象过一万个美丽的场景,比如,我们肩并肩坐在星空下,星空倒映在大海里,整个世界都在闪闪发光。但现实是,星星那点微弱的光芒在并不平静的海面上激不起半点涟漪,我们脚下像一个深邃而无序的黑洞。

“所以这就是你给我的中考礼物?”少女耸了耸肩。

“傻子,好戏才刚刚开始。”

现在是北京时间00:48,涨潮开始了!“哗——”潮水像是得了谁的命令一般缓缓上涨,渐渐淹没了墙根和滩涂,穿过那层厚实的贝壳,从缝隙里漫涌上来,少女好奇地向下张望着,终于“啊——”的一声叫喊出来。

就在我们脚下的那片海里,涌出来亮闪闪的一片银色光晕,它们漂荡在水面,像一簇簇活泼的精灵,随着潮水不断落下,终于延伸出很大一片,在脚下,变成了一整片星空。那是我藏在那些贝壳底下的发光剂,潮水一来,它们便散落到了海里,成为这独一无二的,专属于理科星人的星空。

“傻子,这是我送你的宇宙,喜欢吗?”

少女捂住了嘴巴,眸子在银色的光晕里潮湿而闪亮。“谁说宇宙里不会有光?只要你愿意,随时都能发出光来。”我坚定地告诉她,“我们都是自己的光。”

很多天之后,我终于想起去回收我的滑轮们,因为我似乎已经不再需要它们了。食堂蛮好,实验室蛮好,我为自己选择的路蛮好。

当我卸下滑轮,才发现绳子的那一端绑着一只小瓶子,打开来,里面是一封淡蓝色的信。

我的心“咯噔”一跳。给外星人先生:

感谢您从“宇宙”来过,感谢您伴我走过人生最漫长的夏天。我很快乐,现在我要去寻找我自己的光了。

傻丫头

我的嘴角向上撇了撇,抬起头来,围墙还在那儿,但我已经看到了天的深邃,海的湛蓝。