茶客留言

张小华等

“葵”“魁”谐音讨口彩

张小华(甘肃靖远)

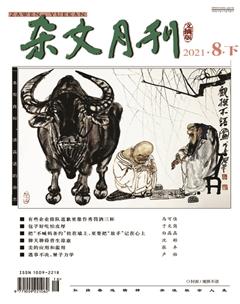

《杂文月刊》2021年6月下文摘版封面漫画《夺魁图》耐人寻味:牛头红花书箱挂角,自信学子手举巨葵,既充满“一举夺魁”的谐音祝福,也有“一日看尽长安花”的牛气。“举葵”祝福,确实是高考期间诸多行为艺术之一。君不见,送考人群之中,父穿马褂母穿旗袍,寓意“马到成功”“旗开得胜”;君不见,有人挥舞菊花,有人高擎葵花,希冀“一举夺魁”;君不见,有人颈上挂粽子谐音“高中”,有人穿紫色内衣谐音“指定赢”;君不见,考生拿到试卷先亲吻后下笔,由“吻过”联想到“稳过”;君不见,高考三天穿衣有提示,第一天穿红色(开门红),第二天穿绿色(一路绿灯),第三天穿灰色和黄色(走向辉煌);君不见,接送考生的车上也韵律铿锵“今年考生特别牛,全都考上双一流”……各类修辞手法运用得淋漓尽致,有奇葩,更涉变态。

“今年没有高考状元”“今年的状元静悄悄”,这是区别于往年的又一现象。以往,在高考成绩公布之后,各省、各市乃至各区县的第一名都会被公众和媒体追捧。主流媒体专题节目、整个版面加以报道,各种社交方式狂热转发,在树立学习榜样、倡倡导勤奋向学之风、弘扬社会正能量的同时,也产生不可小视的负面影响。不仅侵犯了学生的个人隐私,还容易引导不正的风气。一旦舆论导向倾斜,很容易造成学生的心理负担,伤害其身心健康。有些地方有些培训机构蹭“状元”的热度甚嚣尘上,暴露了广告宣传的营销目的,也增加了家长和学生的择校意识,造成招生秩序的混乱。今年教育部三令五申严禁炒作“高考状元”“高考升学率”“高分考生”“复读生”等信息,但人们对“状元”的好奇心并未减少,有些学校和地区利用各种方法,疯狂暗示。为了“目的”绕道而行,奇葩的花式宣传时有出现。君不见,“考得比较好的两个人”来了,像极了文理科状元的代名词;君不见,“不允许宣传高考状元出自××学校”的通告,像极了“此地无银三百两”的翻版。

科举时代流传下来一个段子:读书人正为赶考而埋头苦读,书不小心掉地上了,书童惊呼“落地(落第)了”并帮着捡起,却遭到厉声呵斥。片刻之后,书童改口说“及地(及第)”,读书人转怒为喜。“金榜题名”“一举夺魁”“状元及第”等科举时代的名词果然具有强大的生命力,直到当今的高考时代依然如此流行。自1977年恢复高考以来,高考的时间、内容、方式及程序等都在不断改革,看来,有关高考的思想、习俗也有必要改一改了。

《杂文月刊》的

实际应用

贾启锋(河北沧州)

读过《杂文月刊》一篇写《名泉与破碗》的文章,颇受教益:名泉被一富商换一名贵好碗后,碗会被贪心之“请”走,千佛寺的和尚则变好碗为破碗,很自然地解决了问题。确实,完美的东西并不适合所有的环境。

我有时去沧州市中心血站附近游园休闲娱乐,因那儿小树林的树不太高,踢毽子的把毽子踢上树被枝叶挂住是常事,以前是扔鞋、饮料瓶往下砸。去年夏起,我先后拿去过7次够毽子工具:长竹竿、三根旧墩布接在一起的杆……都没了,踢毽子的老仁放那儿一棵杆子也没了。今年夏,我把一根杆用废弃的三角支架改成,重量没半两,这“三节棍”只一层薄铁皮,折过两次,他们用胶带粘上,样子成了名副其实的“丑小鸭”。但是,却至今未丢。而竹竿、墩布杆由于可以晾衣服、刷漆当把用,才被人“请”走的。数这杆质量最次,但“寿命”长。

——适合的才是最好的。

《杂文月刊》之所以受欢迎,是因为不光是说教,有实例在调整和纠正人们错误的想法和做法。希望《杂文月刊》多发表类似的文章。

一种最明智的人生态度

王海银(山西太原)

《告别“自利性偏差”反求诸己成就人生》(《杂文月刊》2021年6月下文摘版)一文所揭示的现象,值得每个人深思。

研究表明,有70%以上的人,认为自己的颜值、智商、能力、品德等,均位于中等水平以上,这实际上也是一种“自利性偏差”。还有,许多人认为自己怀才不遇,付出、贡献大于报偿,在人际交往中常常吃亏,等等,都是由这种偏差造成的。这种认知偏差,除了暂时麻醉自己,减轻自卑感之外,对自己没有任何好处,称为“自误性偏差”似乎更合适一些。

网上有一句话:当意识到99%的问题都是自己的问题时,修行才算正式开始;而修行,就是证明剩下的1%的问题也是自己的问题的过程。

你可能会问,我出生在贫困家庭,没有受过良好教育,颜值也低,因此婚姻、事业、生活都很不顺利,你能说,这都是我的问题吗?家庭贫困、没有受过良好教育、颜值低都不是你的问题,但如果你因此而责怪父母,怨恨老天爷,就是你的问题了,因为父母并没有过错,怨恨老天爷没有任何意义。你只能面对现实,并尽最大努力去改变之。如果你自暴自弃,先天不足,后天又不努力,也是你的问题。如果你尽了最大努力,还是没有从根本上改变现实,那么,你就需要调整心态,设法去适应现实。假如你既无力改變现实,又不能适应现实,整日郁郁寡欢、哀声叹气,还是你的问题。

我们说所有的问题都是自己的问题,不是说所有问题都是由自己造成的,都要由自己承担责任,而是说,所有的问题,无论是谁造成的,都需要你自己去面对和解决。这就是人们常说的:改变能改变的一切,适应不能改变的一切。

把所有的问题都当做是自己的问题,是一种最积极、最智慧的人生态度。抱着这样的人生态度为人处事,问题反而会越来越少。