贵州毕节樱桃植原体病害研究初报

万艳 王方 郑红军 王晓霞 贺福元 喻三鹏 邱建生

(1. 毕节市森林病虫防治检疫站,贵州 毕节 551700;2. 大方县林业局,贵州 毕节 551800;3.贵州大学,贵州 贵阳 550005; 4.贵州省林业科学研究院,贵州 贵阳 550005)

樱桃Cherry属于蔷薇科Rosaceae李亚科Prunoideae樱属CerasusMill.,原产欧洲和西欧大陆,主要种植在美国、加拿大及欧洲等地,目前,我国多省份都有种植,成为良好的经济树种[1]。中国的樱桃品种主要有中国樱桃Cerasuspseudocerasus(Lindleg) LOU Don 、欧洲甜樱桃C.avium(L.)Moench和毛樱桃C.tomentosa(Thunb.)Wall.等[1]。毕节市为贵州樱桃的主产区,近年来全市大力发展樱桃产业,栽培种以中国樱桃“玛瑙红”为主,面积达15200hm2,已成为当地林农的主要经济来源。

植原体病害是由植原体(Phytoplasms)引起的植物系统性病害。植原体(CandidatusPhytoplasma) 原称类菌原体( Mycoplasma like Organism,简称为 MLO) ,是一类无细胞壁、存在于植物筛管内的专性寄生细菌[2],主要由叶蝉、飞虱、木虱、蝽等半翅目昆虫传播,也可由菟丝子、人工嫁接传播[3-5]。该病害长期被误认为是由病毒引起的病害。直到1967年,日本科学家Doi等利用电子显微镜首次在4种植物的韧皮部观察到到类似于动物菌原体的原核生物质粒,并将其称为类菌原体[6]。在1994年召开的第10届国际菌原体组织大会上,国际细菌系统分类委员会柔膜菌纲分类组织同意采用 Sears 和 Kirkpatrick 1992 年的提议,将类菌原体 ( MLO) 正式更名Phytoplasma,1996 年我国学者裘维蕃建议中文译名为植原体[7]。到目前为止,全世界共有1000余种植原体引起的植物病害被发现,涵盖农作物、园艺、花卉、果树和林木等[8]。我国也有100多种植原体病害被发现[9]。樱桃植原体病害是近年来发现的对樱桃产业威胁最大的植原体系统性病害之一,可引起叶片黄化、植株衰退、花变绿、花变叶、X病症状等[6-10],并最终导致植株2-5a内迅速死亡,使樱桃产量严重受损。

2020年3月,在贵州省毕节市大方县果瓦乡隆里村首次发现樱桃植原体病害,对樱桃产业构成威胁。随后毕节市森林防治检疫防治站会同大方县森林检疫防治站等,对全县樱桃种植乡镇进行详细调查,查清了樱桃植原体病害的分布、发生程度及面积、症状表现、发病规律及传播途径,并提出防治建议,现将相关调查整理成文,以供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

毕节市大方县7个樱桃种植乡镇(猫场镇、黄泥塘镇、对江镇、鼎新乡、牛场乡、果瓦乡和六龙镇)樱桃林分。樱桃树龄3-7a,苗木为嫁接苗和高枝压条苗,株行距4m×4m或3m×4m,栽植品种为“玛瑙红”。

1.2 方法

1.2.1 分布与危害调查

采用踏查与典型调查相结合的方法进行,先设计踏查线路,力求穿过不同类型的樱桃林,边走边观察,发现樱桃植原体病害时设置样地进行典型调查,面积10hm2以上的随机设5个以上样地,10hm2以下随机设3个样地,每样地随机抽取50株樱桃树作每木调查,计算感病株率。感病株率≤0.1%为零星发生,0.1%-10%为轻度发生,10%-40%为中度发生,≥40%为重度发生。

1.2.2 对产量影响调查

对栽植面积大并已进入丰产期的发病樱桃林进行发病前与发病后的产量走访调查,计算损失。

1.2.3 危害症状观察

在樱桃植原体病害重度发生区域隆里村樱桃园设置观察样地2个,在3月-9月间进行定期症状观察,每个观察点观察20株樱桃树,对发病症状进行归类描述。

2 结果与分析

2.1 病原

经中国林科院热带林业研究所鉴定,贵州毕节市大方县果瓦乡等地发现的樱桃植原体属16SrV组的B亚组,与枣疯病植原体(Candidatusphytoplasma ziziphi )等一致。

2.2 发生情况

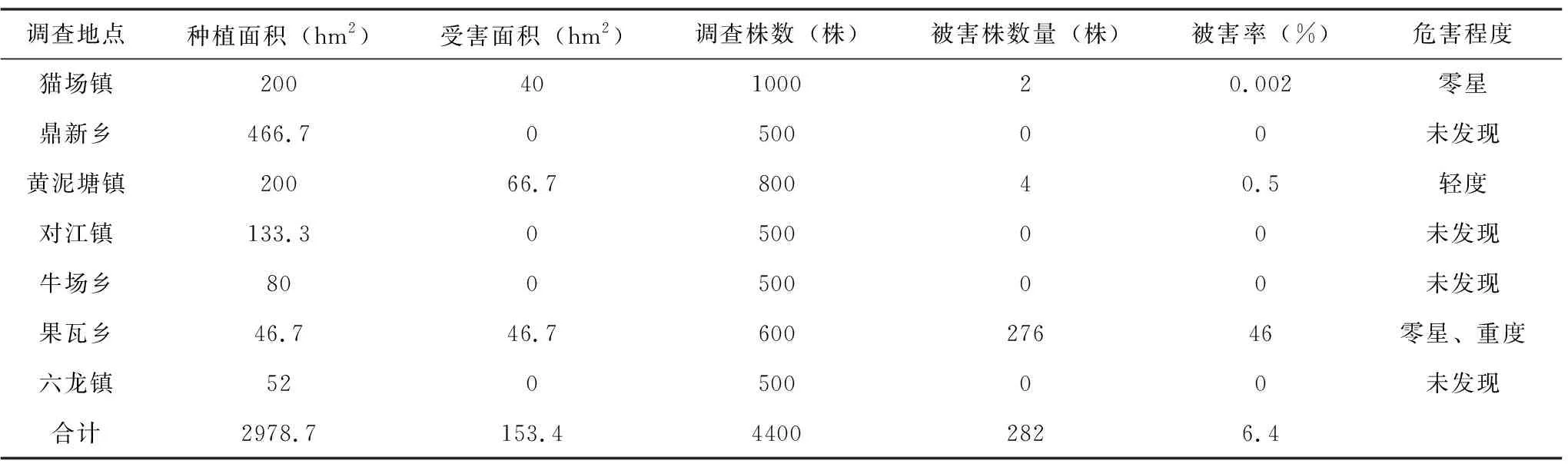

通过对大方县7个乡镇2978.7 hm2樱桃林的调查表明,共有153.4 hm2樱桃林分发生植原体病害,占全县樱桃种植面积的5.2%,其中零星发生66.7hm2,占发生面积的43.5%,轻度发生66.7 hm2,占43.5 %,重度发生20 hm2,占13.0%。集中分布在果瓦、黄泥塘和猫场3个乡镇,对江镇、鼎新乡、牛场乡和六龙镇未发现樱桃植原体病害(表1)。

表1 大方县樱桃植原体病害发生危害调查表

植原体病害发生乡镇具体情况为:果瓦乡樱桃种植面积46.7 hm2,造林苗木均为嫁接苗,发生面积46.7 hm2,平均感病株率46%,其中,隆里村重度发生达20 hm2,平均感病株率91%;猫场镇樱桃种植面积2000 hm2,苗木均为嫁接苗,为零星发生,只在长征村和五丫村各发现1株感病株;黄泥塘镇樱桃种植面积200 hm2,苗木为高枝压条苗,轻度发生66.7 hm2,平均感病株率0.5%。

2.3 症状表现

大方县樱桃植原体病害感病植株的症状主要表现为“花器官变异”包括花变绿、花变叶、花长叶、花器官退化及不育,植株黄化,植株早衰,整株枯死等症状。这些症状有的单独发生,有的混合发生。感病植株通常逐渐衰退,一般2-5a内死亡。

“花器官变异”占整个樱桃植原体病害症状表现的95%左右,其中花变绿及花变叶,约占75%,表现为花瓣呈现绿色,而不是正常的白色,子房完整,主要发生在嫩枝上,症状表现程度各有不同,有的花瓣全部变成绿色,有的部分变为绿色(图A);花变叶及长叶约占10%,表现为花瓣叶片化,子房变叶,变叶的时间也呈现不一致,有的枝条上花全部变为叶状,有的则上部分变为叶状,有的在子房着生部位、花瓣中心位置等萌发出丛生状小新叶(图B1-B2、图C1-C2);花器官退化及不育也占10%左右,表现为部分花芽仍处于萼片分化和雌蕊开始之间的阶段,花丝、柱头及子房等花器官退化、不育[11](图D)。

图A-D:A花变绿 B1-B2花变叶 C1-C2花长叶D花器官退化及不育

2.4 对产量的影响

樱桃植原体病害对樱桃产量造成严重影响,调查表明,隆里村一片0.67hm2樱桃园有樱桃400株,2019年总产量为500kg,该片樱桃感病后,2020年产量不到50kg,减产90%。西河村一农户樱桃园2hm2有樱桃1276株,2019年产量1.9万kg,受樱桃植原体病害侵染后,2020年产量仅1万kg,减产近50%。猫场镇长征村和五丫村发现樱桃植原体病害樱桃园由于尚处于病害初发期,2020年樱桃产量未受到较大影响,说明发病程度不同对产量的影响有所不同。

2.5 发病规律及传播途径

2.5.1 发病规律

樱桃植原体病害是樱桃植株受植原体侵染而引起的植物系统性病害。植原体无细胞壁,只有荚膜,专性寄生于植物韧皮部的管筛细胞内[12]。植株被侵染后,植原体先在寄主细胞中复制增殖,然后通过韧皮部管筛细胞转入到其他器官组织内[13]。由于植原体缺乏氨基酸和脂肪酸生物合成、三羧酸循环和氧化磷酸化相关的基因,也缺乏磷酸转移酶系统和把UDP-半乳糖转化为1-磷酸葡萄糖的基因,表明其具有独特的糖摄入和代谢系统,完全依靠寄主植物来获得营养物质[14]。因此,在林分的发病规律上,樱桃植原体病害发病具有普遍性,不仅侵染成林也侵染幼林。病程上表现出症状持续发展,逐渐加重的特点。受侵染的樱桃植株在花芽萌动期(1月-2月),表现出初萌叶片偏小、畸形、节间短缩等外观表现。到春季盛花期(3月),开始出现花变绿、花变叶、花器官退化及不育等症状。春季坐果期(4月-5月),表现出果实小、不能正常着色、僵果。夏季果期(6月),花变绿(叶)部位干枯,当年不掉落或掉落,受侵染植株整株叶片黄化。秋季落叶期(9月末-10月初),提前落叶,树势衰弱,枝条逐渐干枯。受害严重或受害时间较长的植株出现整株枯死。在个体生长上,表现出发病枝上顶端生长优势减弱,侧枝生长优势增强,大量侧芽萌发,枝节间缩短,产生大量丛枝,侧枝上叶小而密,出现卷曲、失绿等现象,发育不正常,花器官变异不能正常开花结实。由于侧枝生长较多,过量消耗营养物质,造成提前落叶,树势力衰退现象,严重时可致树死亡[15]。

2.5.2 传播途径

植原体病害的短距离传播方式,一是依赖昆虫传播,多以半翅目昆虫如叶蝉、木虱、飞虱、蝽等刺吸性昆虫传播为主,半翅目昆虫在取食病原植株时,植原体菌进入昆虫体内,成为植原体的携带者,在其取食无病原植株时,通过唾液腺进入到未感染植株的韧皮部组织,再通过筛管传入其它器官和组织,使整个樱桃植株感病[8];二是通过嫁接传播,用带病接穗、带病砧木进行嫁接,或者重复使用带病原的嫁接工具都能够造成植原体感染传播;三是通过菟丝子等寄生植物传播。

其长距离传播主要依靠带病苗木、穗条、芽、枝条等长途调运实现。

2.6 防治建议

2.6.1 加大宣传强化监测

植原体病害是一种毁灭性病害,防控难度大,在毕节市属新传入病害,林农对该病害了解不多,认识不足,应加大培训和宣传力度,提高对樱桃植原体病害的认识水平。在加大宣传的基础上,强化对毕节市樱桃产区植原体病害的监测,早发现早除治,防止其扩散蔓延。

2.6.2 加强检疫封堵

加强樱桃植原体病害的检验检疫,严禁输出病区苗木、接穗、芽及枝条等,定期开展辖区苗木繁育基地产地检疫,发现病苗,严禁出圃,有效阻断病原传播途径。

2.6.3 防治媒介昆虫

媒介昆虫是植原体传播的主要载体,及时防治刺吸性昆虫如叶蝉、木虱等对防止植原体扩散至关重要。可以在果树发育的不同时期,喷施不同药剂。早春萌芽阶段,喷洒波尔多液,能够清除樱桃树上的越冬虫卵,减少虫害发生;在盛花期,喷洒阿维菌素和高效氯氰菊酯,能够快速杀死若虫及成虫[14];冬季进行埋土作业,同时喷洒石硫合剂,可以减少害虫越冬基数。在防治刺吸性害虫时,第一代若虫和秋季越冬成虫防治是重点,以叶蝉为例,其一年发生多代,4月中旬~10月中旬为发生高峰期,首先应抓住4月中旬~5月中旬越冬成虫第一次产卵期进行防治,喷洒甲氰菊酯乳油、天然除虫菊素乳油、叶蝉散乳剂、苦参碱等药剂,能够杀灭大量越冬成虫,6月~10月中旬再喷1~2次药剂,可以有效降低和控制虫口数量,最后结合冬季清除,将杂草、落叶清除及埋土作业,基本可以清除越冬的虫源[16]。

2.6.4 病树处理

对于已感染植原体的樱桃,发病较轻的植株可及时剪除病枝,喷施四环素类药剂进行防治。发病重的要及时挖出烧毁,避免重复感染。

3 结论

毕节市为贵州省樱桃产区,首次在大方县发现的樱桃植原体病害是一种樱桃毁灭性病害,目前已在大方县果瓦乡、黄泥塘镇和猫场镇3个乡镇发生,发生面积 153.4 hm2,占全县樱桃种植面积的5.2%,以零星和轻度发生为主。其症状表现为花器官变异包括花变绿、花变叶及花长叶,植株黄化、早衰及枯死等,以花变绿和花变叶为主,占全部症状的75%。目前,樱桃植原体病害已对樱桃产量造成严重影响,部分果园产量急剧下降,降幅达到90%,部分绝产。在林分的发病规律上,樱桃植原体病害发病具有普遍性,不仅侵染成林也侵染幼林。病程上表现出症状持续发展,逐渐加重的特点。樱桃植原体病害有短距离和长距离两种传播方式,短距离传播主要依靠昆虫、嫁接及寄生性植物进行,长距离传播主要依靠人为调运带病苗木或繁殖材料实现,针对植原体病害没有有效的治疗措施和手段,主要以预防为主。因此,应从加大宣传强化监测、加强检疫封堵、防治媒介昆虫、病树处理等方面进行综合防控,防止病害传播蔓延。