台湾开漳圣王信仰兴衰嬗变及其社会影响

彭青惠

(闽南师范大学闽南文化研究院,福建 漳州 363000;信阳师范学院历史文化学院,河南 信阳 464000)

从人类学的角度看来,人是无法离群的群居动物,生活在小至家庭大至国家的各种社会组织中,而这些社会组织都有其形成的轨迹,影响着人类的集体行为。因此,过去学者常以观察各类型聚落的本质及特性来了解社会发展脉络及文化意义。中国传统社会组织,由于受儒家思想影响很大,血缘宗族(如宗亲会、祖公会、各姓氏祭祀公会等)和神明信仰组织(宫庙、神明会、庙团协会、分地区庙宇协会等)尤为突出,深刻地影响社会组织的方方面面。台湾是移民社会,多数人从闽南地区移入,信仰也随之带入,深刻地影响着台湾社会的发展。其中占全台湾人口最多的漳洲及泉州移入的百姓,更把原乡神明带入台湾,成为他们精神支柱,至今仍然发挥着重要作用。透过这些神明的兴衰嬗变,我们可以从一个侧面观察闽南移民在台湾的发展历程。

一、开漳圣王信仰在台湾的传播

陈元光,字廷炬,号龙湖,其先河东人,后迁家于光州固始,遂为固始人。唐初陈政将军奉诏南下平“蛮獠”之乱,自中原带领八十七姓入闽。陈元光后继父职,不畏艰险、开疆拓土,奏建漳州,使闽南开发进入新阶段。陈元光去世后,百姓感念其有功于民,自发建庙宇祭祀,百姓奉之为“开漳圣王”。本地区陈姓子孙也将之奉为祖先神。唐代以来,开漳圣王信仰在闽南、潮汕特别是漳州地区拥有众多的庙宇和信众,至今犹然[1]。

台湾开漳圣王信仰,始于明末清初闽南地区民众大量移民入台。出现了较大规模的三次移民高潮。清朝迁台的汉人中,依照地缘关系以福建人最多,漳泉之居民十分六七,广民在三四之间,其中福建人又以泉州人最多、漳洲人次之[2](P52)。直到日据时期1926年日本政府普查统计台湾人口达到416万人,其中祖籍为福建者计311.6万人,占总人口75%。开漳圣王信仰随着闽南移民主要是漳州移民传入台湾,并随着漳州人开发台湾的足迹,在台湾各地传播,可以说有漳州人的地方就有开漳圣王的庙宇。

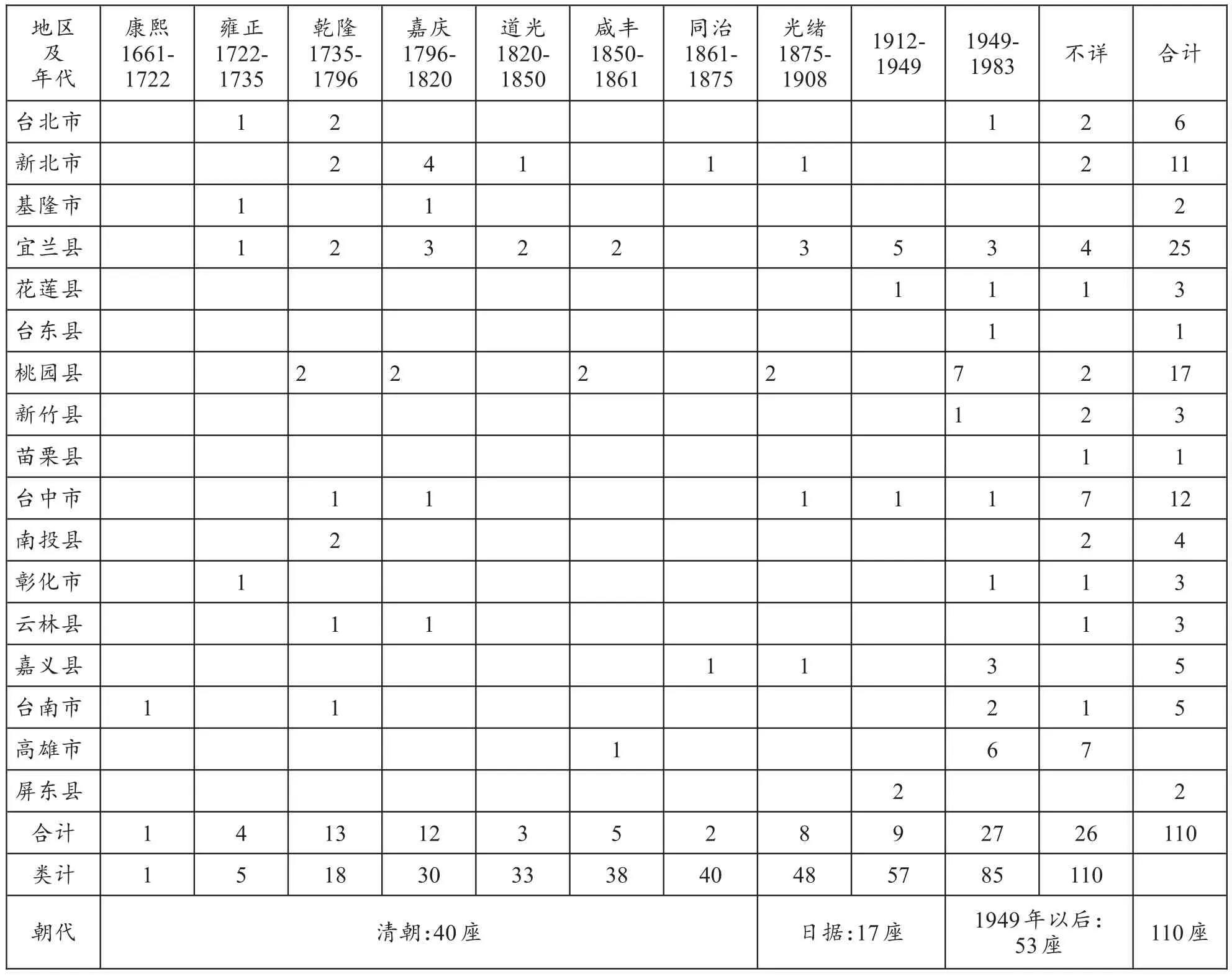

经过三百多年的变迁,到二十世纪初,台湾的开漳圣王庙计有53座,其中台北11座,宜兰15座,桃园9座,嘉义5座,台南4座,高雄1座,澎湖1座[3]。此后六十五年间台湾开漳圣王庙宇数量基本稳定在55座左右,1982年至2002年台湾开漳圣王庙宇增加到77座,如表1[4](P62):

表1 台湾主祀开漳圣王寺庙数量(2004)

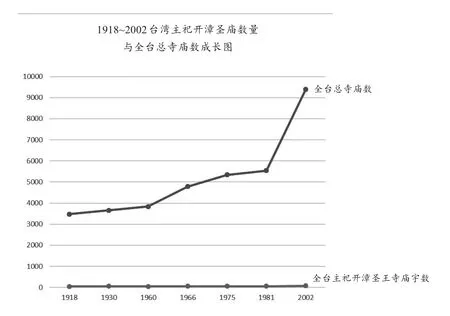

台湾自1895年日据时代开始,没有大量新的移民迁入,1981年全台湾人口已达到2000万人,台湾的总寺庙座数也由3476座增加到9394,成长了3倍之多,而台湾开漳圣王庙宇从53座成长到56座,只成长了3座(如图1),可见台湾开漳圣王建庙大多与清朝时期的大量移民潮有密切关系。2002年开漳圣王庙的座数增长至77座。

图1 台湾主祀开漳圣王及全省总寺庙数量曲线图(1918~2002)(2004.陈秀惠绘制)

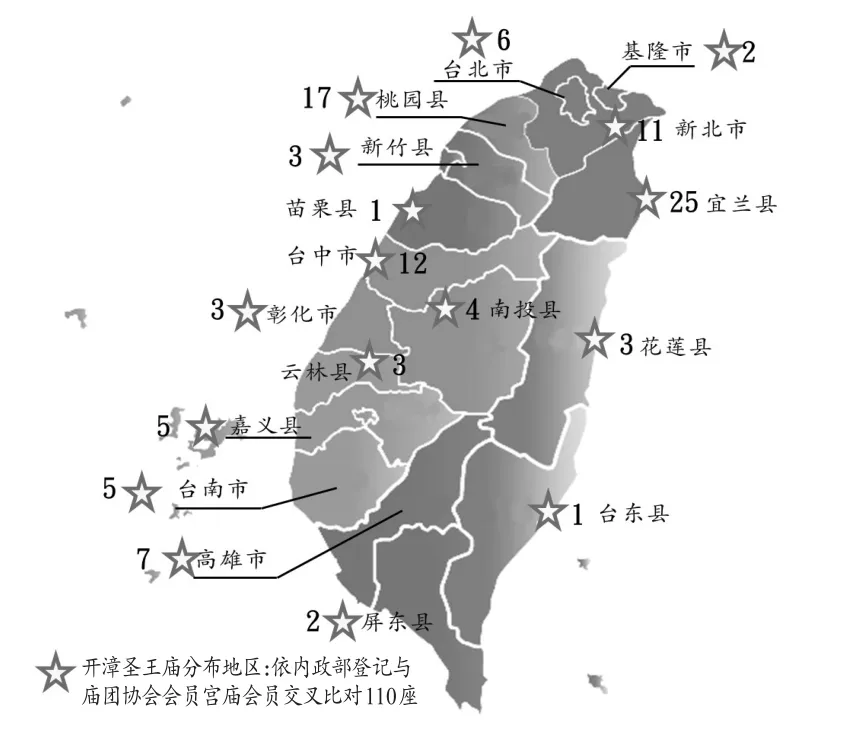

许多文献称开漳圣王信仰为台湾第二大信仰神明,全省约有三百多座供奉开漳圣王的庙宇,但并没有看到相关的详细资料,如庙名、创建时间、地址等,因此对此统计数字不能不提出怀疑,有必要加以厘清和确认。本文利用行政机关登记在案的主祀开漳圣王宫庙的相关资料,与2020年台湾开漳圣王庙团协的相关资料进行交叉比对,去掉重复的宫庙,并参照各种文献、数据查询,多方比对后,结果如下:2020年台湾地区开漳圣王宫庙(含主祀及陪祀),行政单位登记为78座,加入台湾开漳圣王庙团协会计96座,交叉比对并剔除重复者,共计110座(建立年代详见表1)。分布地区及座数,台北市6座、新北市11座、基隆市2座、宜兰县25座。花莲县3座、台东县1座、桃园县17座、新竹县3座、苗栗县1座、台中市12座、南投县4座、彰化市3座、云林县3座、嘉义县5座、台南市5座、高雄市7座、屏东县2座。分布图详见图2:

表2 台湾开漳圣王庙建立年代及分布区域统计表(1716—2020)

在创建年代方面,最早的开漳圣王庙为清康熙年座建设于台南市之西卫开元宫,建庙时座为清康熙五十五年(1716年),雍正年间共有增加4座,分别于台北市、基隆市、宜兰县、彰化市,目前都还存在。乾隆年间增加13座、嘉庆年间增加12座,这二个时期算是清朝时期增加最多的年代,这与乾隆嘉庆年间开放海洋政策,鼓励移民有相当大的关系,比道光至同治年间的三个朝代10座还要多,清朝时期建立者共计40座。日据时期一共增加了17座,1950年后增加了27座,另外26座为年代不详。

图2 2020年台湾开漳圣王庙座数及分布图

与全台湾寺庙相比,开漳圣王庙宇的占比还不到1%,显然与台湾的漳洲籍人口数量不成比例。叶相辉在《台湾的祠祀与宗教》将开漳圣王庙宇仍维持原数目的现象,归结为台湾居民之认同祖籍、认同宗族之观念已逐渐淡薄[5](P133)。关于祖籍信仰逐渐模糊化,王世庆(1972年)认为:“一八九五年日本据台而乡村渐进入近代化,由于交通的发达,社会工商业的繁荣,人口增加,流动频繁,社会宗教活动更趋融合,宗族祖籍神明之信仰不如往昔浓厚,而渐以居住同一地区之行政村里或阵为其信仰小区……神明会祖籍神明之信仰多由于时势之变迁,社会组织织更为复杂而致使变质,或废止,或合并简化。”[6](P1-38)许木柱也举了类似的例子:桃园县龟山岭村漳州人,脱离本与他们关系密切的桃园景福宫开漳圣王之祭拜,转而投入邻村寿山岩观音庙的祭祀圈[7](P1077)。而林衡道(1980年)也提出:“最近二十、三十年来,台湾经济发展迅速,交通方便,以乡座部落思想为背景的乡土性神,例如开漳圣王、广泽尊王、保生大帝、清水祖师、三山国王等,已见趋不振或没落,取而代之的是跨区性的神,如玉皇上帝、关圣帝君、孚佑帝君等。昔日二月十五开漳圣王圣诞日各庙香火鼎盛,而今却多门前罗雀……只有立地条件优良的几座开漳圣王庙,至今还维持着往年的盛况。直到1985年,成立‘台湾开漳圣王庙团发展协会’后,展开了神明寺庙交陪、联谊的新型态”[8]。前辈的说法不无道理,但也有值得商榷之处。笔者以为,台湾开漳圣王庙宇数量与漳州籍台湾人口数量不成比例的根本原因,是开漳圣王的主要职能所使然的。大家知道,开漳圣王的主要神职是开疆拓土、保境安民,随着台湾开发的成功,其主要职能已经完成历史使命,便逐渐淡出历史舞台,百姓便把信仰转移到与其生活更加密切的神明身上,诸如妈祖、保生大帝、注生娘娘、王爷等信仰在台湾得以蓬勃发展便是明证。

二、开漳圣王信仰对台湾社会的影响

(一)清代开漳圣王信仰与漳泉族群械斗

在明末清初闽南人移垦台湾的过程中,漳泉籍居民来台较早,主要从事垦殖。劳动力密聚型的生产方式和聚邑而居的生活方式交相作用形成强烈的族群意识,漳州籍和泉州籍的闽南人为了争夺生存和发展的空间,甚至因为一些鸡毛蒜皮的小事,而发生族群械斗。清代官员李逢时(噶玛兰厅人)于1860年代写的七言乐府诗《漳泉械斗歌》,形象地反映了当时漳泉械斗的情景,诗云:

漳人不服泉州驴,泉人不服漳州猪。终日纷纷列械斗,田园庐舍相侵渔。台湾自昔称乐土,漳人泉人久安处。迩来强悍风气殊,更望何人固吾圉。宁长敬,林国芳,挟富挟贵无王章。艋川摇动鲸鲵窜,虫沙猿鹤罹奇殃。我闻干豆有古寺,土人于此验灾异。今年铁树又开花,械斗从中有天意。天意冥冥不可解,红羊换劫总堪骇。杀人如草死如眠,骷髅屯积血飘洒。君不见,漳人泉人鹬蚌持,粤人竟得渔人利,漳人是猪泉亦猪。又不见,长敬国芳号令行,漳泉各受二人制,泉人是驴漳亦驴。[9]

在清代漳泉族群械斗中,不仅仅是人员的比拼,还有神明的斗法。泉州人和漳州人虽然都是闽南人,也有一些共同的神明信仰,但神明的区域性特征相当明显,不同族群有着各自的神明信仰。漳州人信仰主要神明有开漳圣王、辅顺、辅信将军、保生大帝等;泉州人的信仰神明主要为广泽尊王、保仪大夫、三官大帝、青山王等。族群械斗发生时,不同族群会抬出各自信仰的神明督战,祈求神明保佑取得胜利。在基隆流传一句俗谚最能代表械斗时期神明的重要性:“尪公无头壳,圣公无手骨。”械斗非常残酷,难免有伤亡,有时连“督战”的神像都自身难保,头、手被砍断是常有的事。当时还以砍坏、挟持对方神像作为重大的胜利标志,并用来污辱对方、摧毁对方的战斗意志。清代漳泉械斗时,由于开漳圣王生前是将军,能征善战,因此漳州人往往抬出搬出开漳圣王(圣公)神像督战,而泉州人也搬出自己的乡土神明保仪大夫(尪公)对垒。此时期开漳圣王信仰在漳籍台湾人心中有着举足轻重的地位,其特色有:一是开漳圣王成为漳州人的精神支柱;二是漳籍人民对祖籍遥念的连结及归依,展现祭祀圈功能;三是发挥族群分类下漳州百姓的村庙功能。如:小区管理、丁口钱制度、炉主文化等;四是经由祭祀发展各类组织。如:祖公会、阵头、角头等;五是陈姓子孙的祖先神明祭拜;六是漳州府文化传承媒介。如:北管、武馆、曲馆等。

(二)日据时期开漳圣王信仰对“皇民化”的抗争

1895年清朝政府割让台湾,台湾地区进入日本殖民统治时期。初期日本为了统治方便,除了要求派驻台湾的日本官员学习台湾本土语言外,也同时对台湾人民推行“国语教育”。“国语”一词在台湾日据时期是指所属国日本的国家语言,即日本语。取消公学校汉文课的同时又设立“皇民练成所”,开始全面的皇民化运动。在文化政策方面,为了实现台湾人做日本国民、效忠日本天皇的奴化目的,推行“国语”严禁讲台湾话等措施。而在宗教信仰方面,日军入台初期,由于驻军需要,大部分的寺庙多被军队占用,许多神佛像、佛具被无所顾忌地破坏,导致台湾民众反感。日本殖民台湾当局察觉宗教信仰是凝聚台湾民心最强大的利器,因此出台以日本的神道来取代台湾原有宗教信仰政策,如初期“只要把家里祭拜的神主牌、神像交出,就可以换取可观的白米”[10](P14)。“皇民化时期”更使用强制取缔手段,强迫人民交出神像,并全部予以烧毁,烧毁神像数量有两万多尊。他们鼓吹:将这些神都送回天上,换日本的神降临这块宝地,广为兴建以日本信仰之佛祖寺[11]。在这一殖民文化政策下,台湾宗教信仰受到严重打击,许多台湾原有的宗教信仰转为地下活动,民间供奉的神明有的寄存在佛教寺院得以延续,导致今天台湾许多寺庙同时供奉佛、道、民间信仰神明的奇特现象[12]。

台湾开漳圣王信仰在日据时期也受到严重打击,许多开漳圣王庙宇破败不堪,有的关门大吉,开漳圣王神像被大量烧毁,信仰活动被严厉禁止。除了开漳圣王神像遭殃外,其他神明神像也都避免不了来自日本政府的”寺庙整理运动”,其中最广为流传的事件为日据时期1912年“林圯埔事件”及1915年“西来庵事件”,因此访间有“余清芳害死王爷公”俗谚流传,讲述的是事件之后,西来庵与庙内的佛像都被日本人烧毁,起事的余清芳等于是“害死”庙内供奉的五福王爷。而在庙内担厨余养猪的妇人,连夜将五福大帝等八尊大小神像抢救下来,送到竹溪寺内安奉,才幸免于难①据台南竹溪寺所编印的内部资料。。高压之下,开漳圣王信众表面上服从殖民当局政策,而私下偷偷在家中祭拜开漳圣王,开漳圣王信仰并没有中断。如台南市北区的圣安宫沿革,日据时期有一段时间禁止崇拜偶像,当时有信众将开漳圣王的神像藏在自家内。1952年有信众集资,在开元路一带重建胜安宫,这时开漳圣王的神像才又被请回宫内②据台南圣安宫所编印的内部资料。。相信以此手法保护信仰神像的不会是独此一例,因此1945年台湾光复后,开漳圣王宫庙得以迅速修复,相关祭拜活动也恢复正常。陈秀蓉研究日据时期台湾主祀神明的寺庙统计数字中发现:日据末期,台湾以祖籍神明为主祀的庙宇所占比率下降,同时期以释迦摩尼佛及观世音菩萨为主祀的寺院大幅增长[12],这显示在日据时期的寺庙管理政策不仅使得台湾社会原有的民间信仰在夹缝里求生存,也对开漳圣王在台湾的传播及发展影响颇巨。

(三)光复以来台湾开漳圣王信仰的复兴与两岸互动

台湾光复之后,国民政府开始恢复中国传统文化,清除日本“皇民化”影响,大力推广普通话,派遣专家来台协助推行国语教育。倡导不分本省人、外省人都来说国语,打破族群间的对立,模糊祖籍,最终达到消弭群族分类造成的社会动荡。

开漳圣王信仰在这个阶段形成自己特色:一是全台湾主祀开漳圣王庙宇数量缓慢增加;二是陈氏宗祠的开漳圣王祭拜活动对外开放,成为公庙;三是开漳圣王信仰成为不分祖籍连结家乡的神明,仍维持祭祀圈功能;四是有些开漳圣王庙成为村庙,形成丁口钱制度和炉主文化等。五是壮大祭祀圈所成立的各类组织,如祭祀公会、庙团协会等;六是传承家乡祭祀文化,如车鼓阵、八家将、歌仔戏等。

1949年台湾当局颁布的《台湾省戒严令》,至1987年戒严令解除,共持续三十八年。戒严时期,台湾社会笼罩在统治者的威权中,宗教信仰也陷入低潮,开漳圣王信仰也不例外,两岸开漳圣王信仰交流完全中断。

解严之后,开放结社、党禁、报禁。解严后这三十年多来,台湾民间信仰日趋活跃。台湾行政主管部门统计数据显示,解严后仅社团就从742个增为7150个,成长10倍之多。此阶段开漳圣王的信仰特色为:一是台湾主祀开漳圣王庙宇数量骤增,增加了22座;二是开漳圣王信众已不分族群,圣王由乡土神明成为功能强大的神明;三是百姓感念开漳圣王开漳精神,形成跨区域的信仰圈;四是成立协会加强各区域信仰圈的交流,扩大社会影响力,影响地方选举;五是举办各类文化活动,扩大绕境区域,推广开漳圣王信仰特色文化。如:每年六天五夜的圣王香路跨区域绕境活动。

解除戒严令之后,开漳圣王信仰在推动两岸关系和平发展中也发挥积极作用。一方面,台湾开漳圣王宫庙纷纷到闽南进香谒祖,开展同胞联谊活动。另一方面台湾民众基于慎终追远的传统,陈元光将军及部众后裔也掀起一股神明“回家”的风潮。特别的是开漳圣王的返乡之路不止于漳州,更深入内陆直达陈元光祖籍——固始。侨联总会更牵线将河南原本未曾奉祀的开漳圣王在当地打造新神像[13]。分香,将开漳圣王一脉相连的信仰贯穿起来。迎接台湾开漳圣王回家的具体作法为:一是确立“开漳圣王”面祖庙及特区开发计划”,并决定开发地点;二是筹组委员会,举办根亲文化节;三是与全国政协、中华侨联总会、河南省政协合作,由侨联总会邀请台湾主祀开漳圣王为主神的86间庙宇主任委员来访;四是活动中向全世界公告此讯息;五是建设期间邀请台湾重要信徒(每次80至100人)前来监工,并接受捐款;六是农历二月十五日前后与河南大学合作举办”开漳圣王国际学术研讨会”,鼓励学术研究,让开漳圣王文化成为显学;七是建庙时期邀请台湾庙宇设计人才一同参与;八是庙宇经营依循传统掷茭决定炉主;九是培训镇民传承民俗传统艺术及阵头;十是规划开漳圣王信仰衍生产品,如:开漳圣王酒、开漳圣王茶、开漳生圣王农产品等[14](P55-56)。

随着神明“回家”次数增多,台湾开漳圣王宫庙也邀请闽南开漳圣王神像到台湾巡游,加强两岸宗教信仰交往。并藉此契机,将信仰国际化、学术化,如2013年应中华侨联总会邀请河南的信阳市豫剧团来台演出《开漳圣王陈元光》[15],将开漳圣王信仰以艺术的方式带入台湾。

台湾开漳圣王信仰历经三百多年,信众内涵由漳籍人的祖先信仰、乡土神明,演变成全体民众全方位神职的神明信仰;信仰区域性由祖籍漳州人聚集地区的村庙,演变成跨祖籍村民信仰中心,最后转变成跨区性信仰圈;祭拜圈由祭祀圈转化为信仰圈;宫庙之间交陪由县市内转为跨县市成为全区性交流,并成立跨县市全区性协会来统筹宫庙活动,扩大社会影响力;文化传承方面由关起门来子孙的祭典,演变为开放性的欢迎各界人士参加的文化节活动。开漳圣王信仰的兴衰嬗变从一个层面反映了台湾民间信仰的发展演变历程,反映了两岸关系的曲折历史和发展方向。在可预见的未来,开漳圣王信仰将继续伴随着时代的变迁而发展,将继续在两岸关系中发挥应有的良性作用。