养生

在上个世纪六七十年代的乡村,“我”受了村革委会的指派,去照顾一位与革命有关系的孤寡老人夏党氏,这期间听老人讲人情世事、世间见识、养生之道。这位“文物”一样神奇的慈祥老人,一直活到103岁。这位老太太有着怎样的传奇过往?

那院子极其平常,在豫西北农村随处可见。

门前一条土路。围墙外是生产队的菜地,种着白菜萝卜西红柿南瓜豆角之类的蔬菜。四周没有邻居。围墙是黄土筑的,就是那种两边用木板夹着,填上潮湿的黄土,用石头杵一杵一杵夯的,有一人多高。院子里看不见树。一座瓦房单薄的脊,从院墙的顶端不好意思的凸露出来。两扇大门始终关着。门口的葛巴皮草、鬼圪针、蒲公英、蓑衣草等自由疯长,覆盖了原有的道儿。常有一只大公鸡带着几只母鸡,用两条粗腿挥动着爪子,在草丛、虚土里刨蚯蚓、蝼蛄、蛴螬等。刨出来的东西它自己很少吃。它昂首挺胸的,目光在雄视着远处。母鸡们啄吃着它刨出的美食,不时地发出咕咕咕的叫唤声,像是吃到了美食满心喜悦又憋在喉咙里偷偷地笑。夜来香、牵牛花、带刺的紫藤等,兴致勃勃地爬满了围墙,有些藤尖儿不安分地冒了出来,在微风中摇晃着高傲的头。

这个院子荒芜了。

后来我进入到这个院子,才发现院子里竟然还住着一个人,一个孤老太太——夏党氏。她看上去八十多岁,后来才知道她已九十多岁,三寸金莲,满头白发,身体精瘦,精神矍铄。她上身穿蓝粗布大襟上衣,缅裆裤,裹着绑腿,穿一双又尖又小的黑布鞋。她的脸上皮肤细净,几道浅浅的皱纹横爬在额头,两只眼睛喜欢半睁半闭着,露出的神色自信、平靜、慈祥。

夏党氏问:“你,××的儿子?”

我点了点头。

“哦,××的孙子,”她顺口又说出了我爷爷的小名,“都长贼大了?”

这话说的,谁的孙子能不长大?再说,我爷爷奶奶已经故去多年。奶奶死得比爷爷还早。我那时还很小,对他们的印象朦朦胧胧,根本拢不清晰他们的眉眼相貌。听人说,爷爷病的那年秋天,夏党氏从四川回来了,带着她的独生子。冬天,我爷爷就去世了。

我是受了村革委会主任张黑毛的指派,来为夏党氏做好事的。说做好事,其实是帮她干些体力活儿,担水啊挑粪啊掏茅缸啊等。她是村里的“五保户”。张黑毛说:“她丈夫已死去多年,听说当年和红军有啥关系,政府还正在调查,不管咋说,这老太太年纪大了,还是要照顾的。”要不,我也不会见到这位出土文物一样的老太太。

张黑毛和我家沾老亲,是我爷爷他姑姑的外甥。这人世间没有无缘无故的爱。

我非常喜欢这个院子。东北角有一口手压的水井,轻轻一压手柄,清凌凌的水就欢快地流出来了,流入一个青石头琢成的槽。那石槽约半尺高一尺宽二尺长,底部有个拳头大的眼儿,水从眼里流出,乐悠悠地顺着水沟浇灌着菜园。院子里宽敞干净幽静,种着小葱玉米白菜和几畦萝卜茄子红薯西红柿等,绿意盎然,生机勃勃,弥漫着一种清新的气息。真像个世外桃源。生活在这样的境地,就是神仙,大概也不过如此吧?

我家要有这么个院子该多好。我家十几口人,挤在一个又小又窄的院子里。过道里两个人碰面,侧着身子才能过去。夜里走路稍不注意,常会相互撞头,我有两次鼻子还碰出血来。尤其是我们弟兄五个,满院子晃来晃去,惹得我妈整天叹气:“一个个枪槊一样,将来给你们说媳妇,谁能看上咱这院儿?”就俺家这院儿,简直像一扇沉重的磨盘,压在我妈的心头,用她的话说,“让我少活多少年”。你们不知道,农村里姑娘寻婆家,先要相男方家的院落。相就是看,看男方家的院子宽不宽敞,看有没有瓦房。村南头的狗尾巴,歪嘴塌鼻子独眼儿,说话颠三倒四不成句子,一天到晚地流着口水,谁看见了都感到恶心。就这么个货,简直就是个憨囟[求](土话:傻蛋)。就因为他家是独门独院,有一座大瓦房,又是个独生子,比我还小三岁,前年就结婚了。媳妇长得那个漂亮,像电影《铁道卫士》里的女特务王曼丽。弄得我好长时间不愿看见狗尾巴,更不愿看见他媳妇王曼丽,看见了就眼睛里冒火。嫉妒,愤怒,愁恨,还是别的?搞不清楚。

“来了?”夏党氏说,“坐,说说话。”

这我很乐意。可坐下来没说几句话,我就发现很尴尬。

夏党氏问:“咋不读书啊?”

我说:“闹革命,停课了。”

夏党氏问:“闹啥子革命,咋还停了课闹?”

这,谁三言两语能说得清楚?

“不读书,不识字,肚子里不装上几个字眼儿,长大成个憨囟[求],你凭啥子吃饭?”

菜地边那两行玉米已经快成熟了,穗有小棒槌那么大,鼓胀饱满,在微风中龇牙咧嘴地憨笑。看着它们,我没吭声。

“就你们这些小屁孩,开裆裤才脱了几天,就闹啥子革命噻?你们懂个啥子哟?”

你听听,说这种话,能和她聊?这些话要是传出去,那还得了?

夏党氏大概不知道,现在社会上,像我们这样的学生,都叫作红卫兵革命小将,“肩负着人类的命运和世界无产阶级的希望”,整天价喊着“读书无用”口号,斗志昂扬地走出了学校,在火热的“三大革命实践”中经风雨、见世面锻炼成长。关键是我还有个毛病:进校门就头晕,拿起书本就头疼,在教室里待上一天,就头晕眼花走路直想摔跟头。憨囟[求]才天天读书识字哩。

我天天都想着去夏党氏家。

夏党氏是个非常勤快的老太太。她黎明即起洒扫庭除,不停地忙活。我每次去,庭院屋里桌椅板凳,她总是收拾得干干净净利利索索,让你无从下手,不知道该干些啥。我没事寻事干。水缸里原本有大半缸水,我也给挑满了。茅缸里已没啥茅粪,我硬是要舀上半茅桶,倒进菜地里。夏党氏性格直爽开朗快言快语,见到我总是说:“来了?坐,说说话。”接着就开始叨唠:“恁爷,肚子里有字眼儿,常听他说,从小读书不用心,不知书中有黄金。早知书中黄金贵,恨死当年没用心。这些话,我都记得清清楚楚,你是他孙子,咋不懂得这个理儿?”要不就说:“一寸光阴一寸金,小时不读书,长大落伤悲。快爬回学校,读书识字去吧。”

“那哪行?学校都停课了,帮您干活儿,陪您聊天,这是革命任务,哪能说走就走?”

我发现,夏党氏住的院子像是村里的孤岛。她很少与村里人交往。除了张黑毛半月一月的露一下脸外,很少见到村里有什么人来。她也不嫌孤寂慌。突然一天,推门进来一个孩子,十三四岁的样子,红扑扑的脸蛋,额头汗津津的,肩上扛着一个小布口袋,大概装的米或面,胳肢窝夹着一个弯脖子南瓜,看见我微微一笑,进屋去了。

“啥人?哪村的?”我问。

“亲戚,十里铺的。”夏党氏看着我,声音突然提高了八度,“以后啊,你就别来了,等我死了,这院子有人?(注1)。”

这后一句话,出人意料的响亮,满院儿乱跑。搞不好会飞出墙外,连外面过路的人也能听见。

我一头的雾水,满脸诧异。

那小亲戚进屋里放下东西,有些羞怯地走了。他时长不短的来,带着些米面食物等,从不空手。但很少说话。

夏党氏说:“孙子,这院儿恁那个爷,弄了一辈子中草药。在西康省,后来改叫四川省雅安,开有一家大药房,天天配药制药,往云南贵州西藏卖。民国二十四年冬天,红军在名山县蒙顶山打仗,他送了几次药,后来又送药去,就再也没有回来。”

“听人说了,那个爷好像与红军有啥关系。”我立刻有些兴奋起来,“他要真是红军,您就是红军家属,政府每个月会给钱的。咱村有两个参加过抗美援朝的,一个被打掉两个手指头,一个腿肚子上被钻了一个窟窿,每月还领好几块钱哩。知道吗?县城丁字口路东有个红烧孙,他那八毛钱就能买一只红烧野兔,两毛多就能买一只烧鸡腿。路西供销社,一毛多就能买仨鸡蛋。您咋不去问政府要?”

夏党氏没搭这个话茬。她说了另一个话题:“孙子,知道吗?恁奶奶小名叫××,和我娘家一个村,邻居,比我小三岁。俺俩从小就是好姐妹,好得像一个人,形影不离,还是我做的媒,把她说给了恁爷。”

这话真扯得太远了,可我听着新奇。

老太太说完这些话,沉默起来。那神态,像是去了很远的地方漫游。过了一会儿,她说:“恁爷爷奶奶结婚后,不长时间,我就跟这院恁那个爷,跑四川雅安做药材生意去了。离家几千里,一去几十年。”

我听说过四川,就是那个为了保护生产队的海椒奋不顾身舍生忘死被偷海椒的地主活活掐死了的少年英雄刘文学的家乡。雅安,谁知道它在哪儿?

“孙子,来。”夏党氏迈动着小金莲,带我到东间屋,说,“把这间屋拾掇拾掇,拾掇干净了,你可以在这儿读书写字。”这老太太,一直把我的读书识字放在心上。

后来,她一直叫我孙子。

东间屋久无人住,一股陈旧腐败发霉的中药味道扑鼻。地上一层浮土,踩上去一步一个脚印。棚顶布满了蜘蛛网,墙角的一张网很大,有葱花油馍那么大。三只灰色蜘蛛,鼓著圆溜溜的肚子,懒洋洋地在网中间爬着,见有动静,立刻跑到了网的边缘。这些蜘蛛贼精,一旦感到情况不妙,很快就爬上墙逃之夭夭了。墙上悬一横匾额,二尺多长,尺把宽,毛笔字有小碗口大:

“无病吃妙药,锻炼强筋骨”。

匾额下面的墙上,有许多钉,挂着锯开了把儿的干葫芦。那葫芦把儿用绳子和葫芦连着,当盖子用,大大小小有十多个。每个葫芦上都有字,毛笔写的:冬虫夏草、麦冬、人参、枸杞、灵芝、菟丝子、肉苁蓉、瓜蒌等。地上有三把杌子(读音wù zi,小木板凳),一张旧木板桌。桌上杯盘狼藉,放着一些小碗、盘子、小勺、杯子等,靠墙放着六个玻璃瓶,广口的,一尺多高,盖着盖子。屋里的一切都落了一层灰尘。墙上靠窗户的地方挂一个本子,取下来抖擞几下,封面上的灰尘纷纷落下。翻开看,上面用毛笔小楷写着:

一、生育

1.紫石英6钱,川椒0.3钱,川芎、桂心各1.2钱,川续断、川牛膝、仙灵脾、当归各3钱,菟丝子、枸杞子、香附、赤白芍、丹皮各2钱,水煎服。温肾养肝、调经助孕。

2.枸杞子3钱,覆盆子、茺蔚子、菟丝子、赤芍药、泽兰、香附、丹参各2钱,紫石英6钱,于月经周期第11天开始服,每日1剂,连服3~4剂。

3.当归8钱,白术、获多、生地、川芎各6钱,人参、白芍、牛膝各5钱,砂仁、香附、丹皮、制半夏各4钱,陈皮3.6钱,甘草2.4钱,生姜0.6钱。将上药和匀,分为10次剂,每日服1剂,水煎空腹服。月经未行服5剂,月经行后,再服5剂。调经育子。

4.当归、赤芍、丹参、泽兰、红花、香附、荒蔚子各2钱。水煎服。对经闭、排卵不畅有效。

二、牙疼

1.棉花裹生猪油,烤热,咬在疼牙处。

2.花椒一粒,咬在疼牙处。

3.大蒜2头,去皮火上烤热切片,贴疼牙处。

4.绿豆2两,甘草3钱,煮水喝,吃绿豆,治牙疼。

三、实验

1.葵花籽,公猪蛋,能不能补肾壮阳?

2.癞蛤蟆,晒干了碾成面,温开水服,能不能消炎去热,治绝症?

3.初生小老鼠,泡芝麻油一年,能不能治疗烧烫伤(试过,应该能)?

4.蒲公英,解湿毒,化食毒,消恶肿,预防绝症?

……

噢,我知道了,这是她儿子夏瑞的屋子和遗物。

夏瑞活着时,我印象很深。他不怎么干活儿,常在村里街上、村外路上和田间小道上跑步。他跑起步来,像个定了速度的机器人,步子不大不小,速度不快不慢。夏天烈日炎炎,他穿着大裤头,裼脊梁。十冬腊月,他光着头,穿着单衣单裤。从身边过,你会听到他呼哧呼哧的喘气声,像是一头笨熊拉着一车很沉重的东西。夏瑞脊背宽厚肥实,肚子溜圆凸鼓,像吊着的一只大猪尿泡。腮帮上有两坨肉,那肉不停地抖动,闪动着油腻的光。尤其是那两只眼睛,活像老挑家的那只大狼狗,狗视眈眈,炯炯有神,仿佛是把世间的东西都要看透了。这人真的是一脸福相。别说在湨梁村,走遍十里八村,也很难见到第二个。不少人认为,他起码能活一百岁。后来,他突然死了,才五十三岁。村里经常有人死,谁死了,都很正常。唯有这个被认为能活一百岁的人死了,很多人感到意外和遗憾。

不过,夏瑞天天跑步的那些年,当过农村赤脚医生,背着白色带红十字的药箱四处乱转,村里很少有人喊头疼牙疼肚子疼的。村里人小病小灾的,找到他都能看好。这几年,不仅喊疼的人多了,关键是村里有好几对年轻夫妇,结婚三四年生不出孩子来,急得他们父母公婆脸红脖子粗的,一见面就相互质问:“妈那×,咋弄的,一直不见动静?”“操,想让咱爷们儿断子绝孙?”有一次,黑老瘫在大街上,边走边用鞋底子扇自己的脸,说:“牙疼,真受不了。”

我对那几个广口大玻璃瓶有兴趣。擦去玻璃瓶上的灰尘,瓶里的液体颜色各不相同,黑的黄的红的紫的,里面泡有什么东西,看不清楚。我掂起一个跑到院子里看,泡着两对公猪蛋。又掂出一个,见泡着三根干柴棍一样的东西,带着稀稀疏疏的毛,瓶上写着:牛鞭。

“这院恁那个伯,打年纪轻轻,没病没痛的,就天天配药、吃药,冬虫夏草啦、菟丝子牛膝啦、人参枸杞啦,整天的吃。说啥?吃药能健身。还最爱吃猪肉,越肥越爱吃,二十多岁时就胖得二百多斤。上膘了,就天天喝减肥茶,吃减肥药,入冬历夏,沿着那青衣江跑路,天天跑。妈那×,真不知道他是图个啥?”

夏党氏这是说她的儿子夏瑞。

听着老太太叨唠,我倒对那个伯充满了敬意。胖,那是富态,那是有福之人。你看电影里的那些地主老财、资本家、有钱人,哪个不是肥嘟噜嘟胖墩墩的?有好药,有肥猪肉,谁不喜欢吃?不喜欢吃,不是有病,就是憨囟[求]。

你再看看这村里,有几个胖人?个个都瘦得像只半死不活的猴,三根筋挑着一个头。都想胖,做梦都想,可天天吃的啥?白菜萝卜豆角南瓜西红柿,玉米高粱大麦燕麦。据说那燕麦,最早是燕子吃的,后来人们当饲料,喂鸡、喂猪、喂牲口。我们家,我妈天天清水煮萝卜南瓜,炒菜常不放盐,油瓶里一年到头装着少半瓶棉花籽油,不干重活儿,基本不动。饭菜清淡寡味,顿顿都是,看见就反胃。攒点小米、白面,金贵得很,不到农忙干重活儿,不能吃。吃还不能单吃,要和那些杂粮搅拌到一起吃(现在有些保健专家提倡吃粗粮、低盐、少油,真不知道他们都有啥依据)。一年到头,见不到荤腥。天天盼年下,能吃点猪头肉、心肝肺、猪蹄、猪尾巴等各色杂碎,喝点骨头汤啥的。这要是能胖得起来,那除非是狗出汗、鸡撒尿、公猪能下崽。夏瑞伯胖得多好?像新出笼的八五面蒸的馒头,谁见了都想咬一口,尤其是那些年轻妇女,看见他眼睛就发直,走路就忘记了该迈哪条腿。夏瑞伯也是,好不容易吃胖了,干啥还非要天天吃药、喝茶、跑步去减肥?

这一点,我真不能理解。怪不得他那么短命,才活了五十三岁。

再说这夏老太太。天天净吃些五谷杂粮青菜萝卜,也吃不烦,瘦得像个风筝,一阵九级大风,能把她刮上天(我们这儿最大刮过六级风)。就这样,她还一天到晚乐呵呵的,像灌了一肚子蜂蜜。這大概和她在万恶的旧社会过惯了那种没吃没喝饥寒交迫水深火热的日子有关吧?也可能是岁数大了,不讲究了,能有碗粗茶淡饭吃就心满意足了。

我可不行,受不了这种日子。

夏党氏迈着三寸金莲,常在菜地里折腾,拔草、掐南瓜杈、弄西红柿架等。白菜萝卜叶子碧绿如玉,她蹲在那儿,把叶子一片一片地翻过来,逮背面藏着的青虫。青虫也叫菜虫,通体绿色,有小孩子的小拇指头粗,爱吃各种青菜。

她从白菜地走出来,端着半碗菜虫,问我:“孙子,爱吃吗?”

“不爱吃,爱吃猪肉。”

“哦,可别学这院恁那个伯,这菜虫和棉花虫玉米虫一样,炒了好吃。”

“猪肉块大,肥、香。”

“吃多了,会胖得像头猪。”

“猪肉好吃,肥的最好,咬一口满嘴流油,香。”我说着,嘴里立刻有了发湿的感觉,似有涎水溢流,“只有年下,俺叔才舍得去买个猪头猪蹄猪尾巴,我才能吃个猪尾巴、几片猪头肉啥的。”

“吃米带糠,白菜带帮,杂粮青菜保安康,老辈人都这么说。”

“那些东西,都是喂猪的,都是那些吃不上精米细面大肥肉的人,说给自己宽心的。”

“这孩儿,等你活到我这岁数,就知道奶奶说的这话,才是真经。”

我咂咂嘴,感觉在嚼着那满嘴流香的肥猪肉,不愿意再和她聊。

半夜,一阵追跑声,呼呼啦啦的,还有撕咬声惨叫声,唧唧唧欢乐声,把我从梦中惊醒了。是老鼠,不知道是老鼠们在争夺吃的,还是在结婚娶媳妇。我发现,嘴边的被子湿了一片,凉凉的。清冷的月光透过窗户纸,把屋里变得一片朦胧。我咬着下嘴唇,看到不远处房梁上,耷拉下一根尺把长的绳,绳头拴一个木头钩,钩上悬挂着一个竹子皮编的馍篮。那是饥饿岁月悬挂在孩子们心头充满希望的摇篮。虽然历史的烟尘已经把它熏染成灰黑色。我妈平时在里面放一些玉米面窝窝头、红薯、野菜团子等。农活儿忙了顾不得做饭,就让我们吃这些东西。饿极了,吃上一点,满肚子都是幸福的感觉。吃多了不行,嘴干,咽不下去。我妈有办法。烧一锅开水,丢一点盐,撒些葱花,顶多再滴一些醋,让我们喝。吃喝得我整天心酸胃烧,像着了一团火,想起来就恶心想吐。

看着那馍篮,我曾立下过宏愿:将来真有了钱,能吃上猪肉,尤其是那板油一大拃(土话:大拇指和中指岔开了伸直的距离)厚的肥猪肉,我就顿顿吃,天天吃,大口大口地吃。哪怕胖得真像头猪,真像夏党氏的儿子夏瑞,吃减肥药,喝减肥茶,天天跑步,我也认了。至于能活到多大岁数,管[求]他哩,那是阎王爷的事。人不为嘴天诛地灭。先饱了口福再说。

夏党氏嘴边常挂着一句话:“再好的东西,再营养的药,也不能多吃,吃多了,会遭报应。”

我顶不爱听的就是她这句话。

后来,实行了“三自一包”(自由市场、自留地、自负盈亏、包产到户)政策,年景慢慢好了,粗茶淡饭的,肚子可以填饱了。可鸡鸭鱼虾大肥肉,冬虫夏草人参枸杞,那都是啥?高档品,紧缺货,谁不爱吃?谁嫌多过?除非他是缺心眼、憨囟[求]。

一只大老鼠,大摇大摆地从菜地间的土路上爬过。后面跟着两三只小老鼠,鼠眼骨碌碌转,贼溜溜的。

“老鼠老鼠,”我喊起来,“奶奶,找老挑弄点老鼠药吧?老挑的药可厉害了,老鼠只要闻到味儿,腿一蹬就晕过去了。”

老太太说:“就是因为老挑,这些年,猫们也都不逮老鼠了。”

“奶奶也认识老挑?”

“咋不认识?自打雅安搬回村里,老挑、黑老瘫,三天两头往这院儿跑,和这院恁那个伯,仨人一对儿半(湨梁村把一只公兔一只母兔常在一起,形影不离,叫一对儿。有时也称年轻夫妻)拱在这屋里,鼓捣这药,鼓捣那药。黑老瘫是劁猪匠,各村调舍跑,劁猪骟羊,吃公猪蛋、公羊蛋。那些东西都是大补,男人能随便吃?吃多了上火,他就和外村一個寡妇乱来,又怕那寡妇怀孕,自己动刀,把那寡妇给劁了,大出血,生生把那寡妇的命要了。黑老瘫自己,最后也丧了命。女人和母猪能一样?能随便去劁?还有那个老挑,喜欢逮老鼠吃老鼠,天天抱着朵葵花,咔吧咔吧吃,说是壮阳。哦,不说了,你还是个孩子,胎毛还没脱干净哩,不说他俩了。这院恁那个伯,五十岁出头就死了。妈那×,他就是给吃死的。好东西吃多了,就惹是生非,胡来,他是生生死在了那张嘴上。啥叫养生?那都是养死。”

老挑、黑老瘫,我都熟悉。他们哪一个是正经人?整天价神经兮兮的,真弄不清他们的脑子里,到底是比常人多了根弦还是少了根弦。他们几个常在这里聚会,是我没想到的。

我越来越离不开这个院子了。看得出来,老太太装有一肚子的积蓄,很爱说,也很喜欢我,经常给我讲一些想不到的事。比如她问我:

“属啥?几月生的?”

“属蛇,阴历五月。”

“好,阴历五月的蛇好。”

“属啥,几月生不好啊?”

“一蛇二鼠三牛头,四兔五猴六月狗,七猪八马九羊头,十月鸡架上走,十一月老虎沿冰溜,十二月不能龙抬头。知道了吧?凡是这个属相,在阴历这个月出生的,都不好。不信,你可以看看村里的人,拿我说的去对照对照,八九不离十,准着哩。”

我感到自己在开阔眼界,在长学问。她还说:

“挣钱不要攒,今天攒,明天攒,攒钱买把伞,一阵大风刮,只剩根竹竿。光拿根竹竿有啥用?要饭,打狗的棍。要不村里人说,谁谁谁穷得只剩下一根竹竿了。”

“人做事走过自己,也要走过别人。光想自己,将来会无路可走。”

“有饭送给饥人,有话说给知人。”

“十里地吃个嘴,不如坐家歇歇腿。”

真是树老根多,人老话多,一点儿没错。她只要见到我,像是有一肚子说不完的话。

打心眼里,夏党氏的那些话,我不是太感兴趣。但坐在这院子里,听她讲着那过去的事,说我从来没听过的话,比坐在教室里听老师讲课读书写作业强,更比到庄稼地里汗流浃背的干活儿强,也让我的心胸开阔了许多。

几十年后,当我满头白发回顾人生,才觉得老太太说的很多话是人生真经。才觉得人老了,经历了风风雨雨,饱尝了喜怒哀乐,把对人生的感悟倾诉出来,告知后人,有一种延续生命般的快乐。遗憾的是,孙子们对我说的话,像当年的我一样,不耐烦听。

夏天雨多,下起来瓢泼一样。屋檐下放着一排容器,缸、盆、瓦罐、木桶等,顷刻间灌满了雨水。几天后,她招呼我,一瓢一瓢地把雨水舀了,去浇灌院里种的红薯玉米菜蔬。茄子开着紫色的花儿。她告诉我,哪些是空花,要掐去;哪些是实花,留着结茄子。红薯秧叶长得很茂盛。她让我操把剪刀,把每棵根部的秧蔓剪下几条。原本密密匝匝厚实的秧叶,变成了如同谢顶男人的头,毛发稀疏,裸露着头皮。她说秧密了,吸走营养,红薯就长不大。

我坐在教室里学习不行,帮老太太翻地、挑粪、浇水等,我从不惜力,干得满头大汗。夏党氏总是站着看,笑眯眯的,嘴里叨唠着:

“啥叫锻炼?干活儿就是最好的锻炼。出了力,出了汗,种瓜能得瓜,种豆能得豆,强健了筋骨,又有了收获,心里多舒坦?吃饱了不干活,整天就知道跑路,伸胳膊踢腿,扭屁股调腰,翻着花样空胡耍,还起个名字叫锻炼。单这锻炼,有几个能长寿?这叫勤有功,戏无益。”

夏党氏的这些话像是兴奋剂,一针一针地注射到我的血液里,我浑身是劲,见活儿就手痒,不干就难受。

天刚下过雨,头顶上骄阳似火。我赤裸着上身,穿个大裤头,乐呵呵地钻在半人多高的玉米地里,挥汗如雨地拔草、上化肥,往玉米芯里撒炉灰拌六六粉,治钻芯虫。村里的砖瓦窑刚刚打开窑口,窑壁、砖瓦热得烫手,钻进去大汗淋漓像蒸成半熟的鸭子。我全然不顾,背着一摞一摞砖,抱着一捆一捆瓦,跑得比谁都快。有人家正在盖房,我跑过去,抓起一摞瓦、一块砖,往一两丈高的房坡上扔,从不失手。几次路过县搬运站,工人们正在干活儿,我不要任何报酬,帮着扛包、挑煤、抬水泥电线杆,干得很欢实。

几十年后,到了大城市生活。哥们儿约打保龄球,我抓起就扔,几乎次次满贯。洗浴时进了桑拿间,温度再高我也不觉得热。驴友拉我爬华山泰山三青山,他们大汗淋漓累如笨熊,我则脚步轻盈如履平地。这都是那时练出的功底。在他们的夸赞声中,我心里其实一直在责骂自己:真是他妈的吃饱饭撑的,闲得叫唤。

扯远了。

夏党氏的院子中间,无树无花,阳光灿烂。靠西墙根长着三四棵小桑树,一人多高,枝条随意疯长。夏党氏揪下片片新嫩的叶子。

“奶奶,养蚕啊?”

“养蚕?养人。”老太太笑着,折下一根桑树枝,把揪下的桑叶一片一片串好,挂在墙上,说, “晾干了当茶喝,能疏散风热,清肺润燥,清肝明目。”

蒲公英花开了。墙根下,菜地边,小路旁,一朵朵一片片的,金黄灿烂。夏党氏端着柳条筐,掐下了那喜笑颜开的黄花儿,一朵一朵又一朵,放在筐里晾晒。

天很高,瓦蓝瓦蓝的。几朵洁白的云,随意散飘着。房坡上趴着一只老猫,眯缝着眼,一动不动,悠闲自在。阳光明媚柔和。屋檐下一把古老的柳圈椅,夏党氏坐在上面,默默无声,像一尊无情无欲的泥菩萨。脚边的杌子上,放着一个青瓷碗,碗里泡着三五片桑叶,两三朵蒲公英花儿。她端起青瓷碗,哧溜一口,含在嘴里品品,然后咽了下去;停了片刻,又哧溜一口,再含在嘴里品品,又咽了下去。就这样,她慢条斯理地、有滋有味地喝,眯缝起眼睛,慵懒地晒她的太阳。

“奶奶,咋不出去走走路,活动活动?老窝在院里。”

“走路?活动?千年王八万年龟,见它们啥时候走过闲路,瞎活动过?”

“体育老师上课,老让我们在操场上跑,说跑步能强身健体,还比赛,看谁跑第一,谁跑第二,争冠军亚军,弄得俺们个个都不要命跑。”

“听他瞎狗逼掰扯。咱村西北边那高坡上,原来有座湨梁寺,寺里有个老和尚,叫慧净,天天念经打坐,路都懒得走一步,活了一百多岁。这院恁那个伯,可跑了,天天跑,他活了多大?”

“俺那体育老师,姓焦,请来一个人,说是咱县陈家沟的,教我们打太极拳。说陈家沟是太极拳的发源地,太极拳很神奇,打起来,软如棉花硬如鐵,借力打力,轻功能上房,闪人快如飞。让俺们背练拳的口诀:远时用手近用肘,不远不近使按手,高棚低楼平扶手,不低不高用挒手。”

“孙子,俺和恁奶奶娘家,离陈家沟不到三里地,也有养生歌:一辈子不练拳,一辈子半饱饭(不吃太饱),一辈子天天乐,一辈子独自眠。俺村活八九十、一百多岁的人,比他陈家沟还多。”

“真的?”

“奶奶能骗你?在雅安时,天天早晨,那青衣江边上,一群老头老太太,弯腰的、踢腿的、甩胳膊的、拍巴掌的,嘴里‘呀呼嗨、咿呀嗨伸脖子可喉咙唱的;跑步的、耍剑的、打拳的、翻跟头的;用肩膀、用后背、用肚子、用屁股嘭嘭嘭撞树的;手里捏着两个核桃、钢蛋、石头蛋,哈拉哈拉转的;伸直一条胳膊,两根手指头指着树桩,两眼一眨不眨盯着树桩,像牲口拉磨,围着树桩噔噔噔转圈的……娘那脚,玩啥花样的、练啥功的都有。”

“奶奶也和他们一起练?”

“开始新鲜,和他们一起练。练着练着,有人就不见了,不认识的人进来了。练着练着,有人又不见了,不认识的人又进来了。不到半年,五六个人吧,再没来练过。有一个还是领头的,变着花样教大伙儿练。一打听,阎王爷请他们喝茶去了。有三四个才五十多,不到六十岁。练练练,一门心思地光知道练。光练有啥用?我醒过闷儿来,就不练了,坐下来,喘口气也匀和些,省口气暖暖肚吧。”

老太太真是个见过世面,有主见的人。

“孙子,我年轻时,老辈人常说:心净活百岁。我不信,很多人都不信,现在我信了。人活长活短,不全在锻炼。养身不如养心。人要想活岁数大,心里要干净。有人说是心静,心静能长寿。这是进庙遇到假和尚——没得到真经。你想想,心不干净,咋能安静?想心净,就不能去干那些亏心事。干亏心事的,想去干亏心事的,他就是喝天泉水,吃灵芝草,练拳练出花来,心也静不下来。为啥?心不干净。老古语说:不做亏心事,不怕鬼叫门。做了亏心事,那些鬼们天天来,啪啪啪拍他的门,叫他、搅扰他、折腾他,他能心静?能活岁数大?这院恁那个伯,活着的时候,整天价心里上下咕咚的,不消停。还一天到晚地吃药哩、跑步哩、养生哩,就他做的那些事……嗨,算了,不说他了。孙子,你记住了,人活一辈子,要多做善事,多做好事,心好人好,会有好报,能长寿。”

这种养生经,我是第一次听说,真的。

后来,夏党氏去世了,无疾而终,享年103岁。

埋葬夏党氏那天,县里、公社来了几个干部。有一个大概是领导吧,身材细长,像是营养不良又想拼命长高的绿豆芽,脸皮很白,戴二饼(土话:眼镜),穿中山装,衣服左上面口袋里装着两支钢笔。他当着全村人的面说,经过调查了解,最近,政府有关部门正式作出结论:夏党氏是革命烈士家属。1935年11月,由徐向前、李先念等指挥的红四方面军,进至四川雅安名山县,在百丈关一带与国民党刘湘部队打仗。夏党氏的丈夫夏正同志,当时参加了红军,后来长征过草地时牺牲了。根据有关规定,埋葬夏党氏的一切费用,由政府负责。

“乖乖,丈夫夏正是老红军?”

“由徐向前、李先念指挥?真厉害。”

“这夏党氏,可没沾上这老红军一点光啊!”

“她咋也从不去找政府?也不嫌亏。”

乡亲们七七八八议论着。十里铺的那个孩子来了。他现在已变成了小伙子,头上裹着白布帽。一起来的还有个妇女,四十多岁,头上系根白布条。那妇女对小伙子说:

“儿子,这就是你家,恁爹叫夏瑞。”

“这儿……不是俺……姨姥姥……家吗?”

那小伙子一脸愕然。突然,门外传来了一阵哭声。那哭声悲痛欲绝,听着撕心裂肺,像钝刀割着屁股上的肉,一弹一颤的。顺着哭声,闪进来一个年轻妇女,三十岁左右,头上勒着白布条。她拉着一个十岁左右的小男孩,穿着一身孝衣,扑通跪在了夏党氏棺材前面,鼻涕一把泪一把地哭,边哭边说:“我的婆婆娘啊,恁这一走,留下恁这孤孙寡媳的,往后的日子可咋过啊……”

这场面来得太突然了,像是演电影。

那几个大干部,面面相觑,不知道该说啥。村里很多人,更是目瞪口呆惊诧不已,议论纷纷,说啥的都有。议论最多的是:

“夏瑞光棍汉一条,啥时候弄了贼大两个儿子?”

村革委会主任张黑毛,我爷爷他姑姑的外甥,倒是很冷静。他一脸严肃,手里捏着一张纸,大声地咳了两声,清了清嗓子,说:“老少爷们儿,静一静,这是夏党氏去世前留的遗嘱,按有她的手指头印,盖有村革委会的大章,还有三个中人签字。今天,当着县里、公社干部和村里老少爷们儿面,看看这遗嘱,里面说得很清楚:屋里的桌、椅、板凳、床,米缸、面瓮、盆等,凡能移动的,送给十里铺的×××。这个院子,房屋,留给她孙子。”

“咋光屋里东西?”那个四十多岁的妇女说,“哦,对对对,她孙子,这×××,就是她孙子。”

跪在棺材前的年轻妇女已经不再哭了,她站起身来,把那小男孩推到众人面前,说:“老少爷们儿都看看,看他长得像不像夏瑞?这不是她孙子,是谁孙子?”

张黑毛没搭理她,把手里那张纸晃了晃,说:“都好好看看吧,这遗嘱里写得很清楚,她的孙子叫司马中。”

“啥?我?”

这简直是晴天响炸雷,炸得我晕头转向。是不是弄错了?我晕晕乎乎的。正不知所措,跑过来两三个女人,也没看清楚都是谁,把一块白孝布,蒙头盖脸地罩在了我的头上,把一个剪开了的麻袋,披在我身上,拖我到夏党氏的棺材前,人们七嘴八舌地喊:

“快跪下,跪下,哭啊!叫奶奶。”

注1.?(qíng):继承财产。

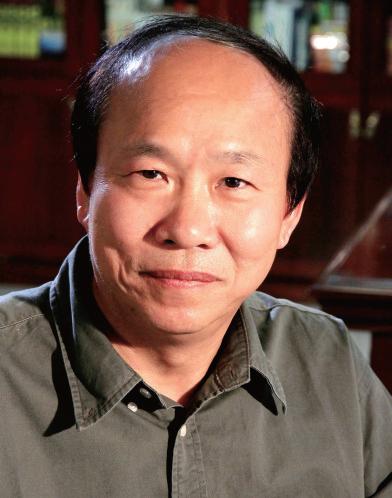

作者简介

冯俊科,男,毕业于北京大学哲学系。中国作家协会会员。获得过第五届冰心散文奖,第六届《北京文学》奖。出版有长篇小说《尘灰满街》,《冯俊科中篇小说集》《冯俊科中短篇小说集》《江河日月》《写在墙上的思念》《并不遥远的往事》《千山碧透》等文学作品集和《西方幸福论》哲学专著等。多篇中、短篇小说发表于《人民文学》《当代》《中国作家》《北京文学》《十月》等刊,被《新华文摘》《小说选刊》《中华文学选刊》《北京文学·中篇小说月报》《小说月报》转载和《作家文摘报》连载。作品被翻译成英、德、法、阿拉伯语等在国外出版发行。

责任编辑 侯 磊