川西卡拉地区晚古生代硅质岩成因及沉积环境

刘大明, 姚虹佑, 胡 林, 余 亮, 刘仪中

(1.四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队,绵阳 621000;2.成都理工大学地球科学学院,成都 610059)

0 引言

硅质岩是一种分布较少但有着特殊意义的岩石,是指SiO2含量达70%~80%的岩石,不包括机械沉积作用形成的石英砂岩和石英岩[1]。关于硅质岩的成因,目前认为有生物成因、化学成因及交代成因等[2]。不同成因的硅质岩,在物质来源、成岩环境、地球化学特征等方面均存在明显的差异;同时由于其硬度高,抗风化能力强,形成后很少受风化作用的影响,改造程度低,能够很好地保留形成时期的古地理环境信息。因此,可以通过研究其地球化学特征来反映其成因,达到恢复其沉积环境的目的[3-5],并为构造-沉积盆地演化分析奠定基础[6-8]。

川西卡拉地区晚古生代地层中广泛出露一套硅质岩。原1∶20万金矿幅区域地质调查报告中将该套地层归属于雅江地层小区[9]。笔者通过近年来1∶5万区调工作实地调查后发现,其地层岩性组合特征与东侧的雅江小区同时期地层存在明显差异,最大区别表现在雅江小区二叠系大石包组为大套海相火山岩,缺乏硅质岩。鉴于此,根据岩性对比将该地层归属于木里地层小区,说明研究区在晚古生代时期盆地环境发生了变化,且前人关于该套硅质岩的研究报道较少。因此,本文选择以该套硅质岩为研究对象,通过系统研究其岩石学及地球化学特征,对其成因及沉积环境进行探讨,为川西卡拉地区晚古生代的构造-沉积盆地时空演化研究提供依据。

1 研究区地质概况

研究区位于扬子陆块西缘松潘—甘孜造山带南部,西部毗邻甘孜—理塘结合带,东部与扬子地台接壤(图1(a))。南部有长枪穹隆出露,东部靠近江浪穹隆。区域上地层系统复杂,在穹隆内部出露有奥陶系—二叠系片岩、石英岩、变粒岩、大理岩组合,盖层为大面积的三叠系巨厚复理石建造,构成松潘—甘孜造山带的主体[10]。火山岩与侵入岩同等发育,前者以二叠系大石包组的海相基性火山岩为代表,与峨眉山玄武岩有着相似的特征[11-12]。侵入岩有印支期石英闪长岩-花岗闪长岩-二长花岗岩系列,邻近的嘠拉子岩体年龄约210 Ma,形成于甘孜—理塘洋闭合的后碰撞构造环境[13];燕山期侵入岩属二长花岗岩-正长花岗岩系列,为A型花岗岩,以新火山岩体、铁厂河岩体为代表,年龄限定在160 Ma左右,是松潘—甘孜造山带在燕山早期增厚地壳因伸展松弛而减压熔融的产物[14],在岩体周边有矽卡岩型的钨矿床,Re-Os同位素定年为163 Ma[15]。

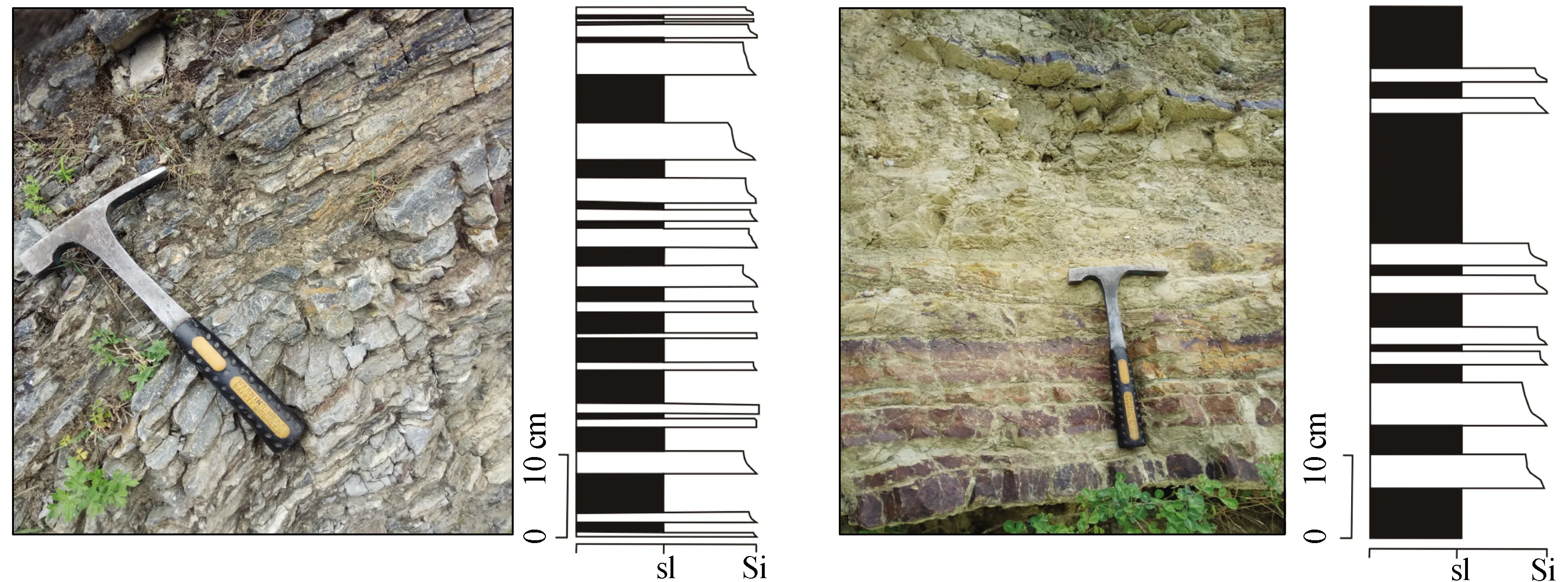

硅质岩主要分布于下石炭统邛依组(C1q)及上二叠统卡翁沟组(P3k)中(图1(b))。岩性表现为一套浅变质碎屑岩夹硅质岩、火山碎屑岩、碳酸盐岩建造,以角砾状灰岩为特征。硅质岩夹层厚度为2~7 cm,呈薄层状夹于板岩、变质砂岩中,延伸稳定,露头特征及相应的基本层序见图2(a)、(b)。岩石坚硬致密(图2(c)),因抗风化能力强常在地表凸出。地层受构造变形作用,发育层间同斜倒转褶皱(图2(d))。

图1 川西卡拉地区大地构造位置图(a)及区域地质略图(b)

受多期次区域变质作用叠加改造,硅质岩有轻微变质现象。经镜下鉴定,其成分主要由石英及少量白云母、黑云母组成(图2(e)),片状矿物有轻微定向排列特征。石英含量80%~93%,无色,大小为0.05~0.3 mm,正低突起;白云母含量7%~20%,大小为0.05~0.15 mm,无色片状,中正突起,平行消光;黑云母含量<5%,大小为0.05~0.2 mm,棕色片状,具极强的多色性和吸收性,正中突起,见绿泥石化现象。

(a)卡翁沟组薄层状硅质岩露头及基本层序(b)邛依组薄层状硅质岩露头及基本层序

2 样品采集与测试

本次针对研究区晚古生代的硅质岩共采集6件样品进行了全岩地球化学分析,其中下石炭统邛依组2件(PM23-89YQ1和PM23-89YQ2),上二叠统卡翁沟组4件(D5001YQ1、PM23-73YQ1、PM23-73YQ2和PM23-73YQ3)。采集过程中选择有代表性的样品,尽量保证了样品的新鲜程度,最大程度上避免了热液蚀变、风化及后期构造对样品质量的影响。样品加工及测试工作在中国地质科学院矿产综合利用研究所完成。其中主量元素采用X荧光光谱仪分析,分析精度优于5%;微量元素及稀土元素采用等离子发射光谱仪分析,分析精度优于10%[16]。

3 地球化学特征

3.1 主量元素

研究区硅质岩的主量元素分析结果见表1。SiO2含量较高,集中在91.85%~97.54%,平均高达95.36%,达到纯硅质岩的标准[17](SiO2含量91%~99%)。受SiO2稀释作用影响[17-18],其他主量元素含量均很低。Al2O3含量介于0.76%~3.72%之间,平均值1.90%;TiO2含量0.03%~0.15%,平均0.08%;全铁(TFe)含量0.38%~1.21%,平均0.78%。整体上看,Al2O3、TiO2、TFe含量均与SiO2含量呈负相关,从下石炭统至上二叠统,硅质岩的SiO2、TiO2、Al2O3含量有增高趋势(图3(a)、(b)、(c))。

表1 卡拉地区晚古生代硅质岩主量元素分析结果

从图3(d)、(e)中可以看出,样品的Al2O3含量与TiO2含量呈正相关,SiO2/Al2O3与Al2O3含量呈负相关,由于硅质岩的Al2O3和TiO2不容易受成岩作用和后期蚀变作用的影响而相对稳定,主要取决于陆源物质的供给,这种变化关系常被认为是沉积过程中有较高比例的陆源物质供给的结果[19]。另外,研究区硅质岩的Si/Al较分散,为21.74~112.62,大部分低于纯硅质岩的Si/Al比值(80~1 000),TiO2含量为0.03%~0.15%,表明卡拉地区硅质岩在沉积过程中有较高的陆源物质持续供给。

(a)SiO2与Al2O3相关性图解 (b)SiO2与TiO2相关性图解 (c)SiO2与TFe相关性图解

3.2 微量元素

研究区硅质岩的微量元素分析结果(表2)显示:硅质岩的Ba含量48.1×10-6~276×10-6,平均145.2×10-6;Cr含量58.1×10-6~61.6×10-6,平均59.4×10-6;V含量7.16×10-6~30.8×10-6,平均21.9×10-6;除一个样品中Th含量较高外(4.85×10-6),其余含量为0.80×10-6~1.65×10-6,平均1.82×10-6;U含量0.17×10-6~1.34×10-6,平均0.51×10-6。从球粒陨石标准化蛛网图(图4)可以看出,卡拉地区晚古生代硅质岩的Rb、Ba、U、Nd、Sm相对富集,而K、Nb、Sr、P、Ti相对贫乏,二叠系硅质岩微量元素含量较石炭系硅质岩高。

表2 卡拉地区晚古生代硅质岩微量元素分析结果

图4 卡拉地区晚古生代硅质岩微量元素球粒陨石标准化蛛网图[20]

3.3 稀土元素

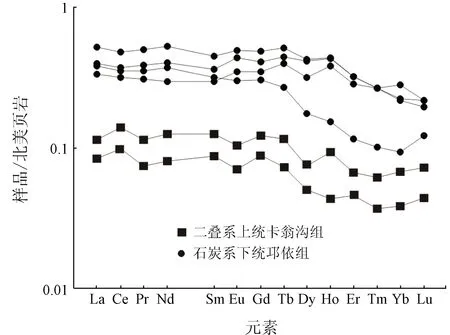

稀土元素分析结果见表3。研究区的硅质岩样品由于具有极高的SiO2含量,相对于其他元素起了良好稀释剂的作用[4],加之石英含量高,而石英自身又是贫稀土矿物,因此,在稀土元素方面,卡拉地区硅质岩表现为低∑REE含量特征(14.08×10-6~80.11×10-6,平均47.60×10-6),LREE/HREE值为7.21~13.52,平均值9.71,轻稀土富集,重稀土相对亏损。稀土元素球粒陨石标准化配分曲线(图5)整体右倾,具弱的负铕异常,形态与被动大陆边缘沉积模式相似[21-22]。经北美页岩标准化后的稀土元素(La/Yb)N值为1.41~4.11,平均值2.21,无明显或略显正铈异常(δCe值为0.93~1.24),相应分布曲线向右平坦缓倾(图6)[23],也暗示沉积环境与大陆边缘有关[21,23-25]。石炭系硅质岩与二叠系硅质岩相比,稀土含量偏高,但样品的曲线形态几乎一致,协调变化,表明卡拉地区自晚古生代(石炭纪—二叠纪)以来,硅质岩的物质来源及成因基本一致。

表3 卡拉地区晚古生代硅质岩稀土元素分析结果

图5 卡拉地区晚古生代硅质岩稀土元素球粒陨石标准化模式[20]

图6 卡拉地区晚古生代硅质岩稀土元素北美页岩标准化模式[23]

4 讨论

4.1 硅质岩成因

研究硅质岩成因的关键是确定Si的来源。一般认为,生物成因或生物化学成因Si来源主要为富硅生物,如放射虫、海绵骨针等硅质生物死后堆积而成;火山沉积或与火山沉积物有关的硅质岩表现为Al2O3、TiO2、MgO、K2O含量相对较高,Si含量相对较低,且范围变化较大;热水沉积成因的硅质岩则以贫Al2O3、K2O和TiO2为特征[26-27]。

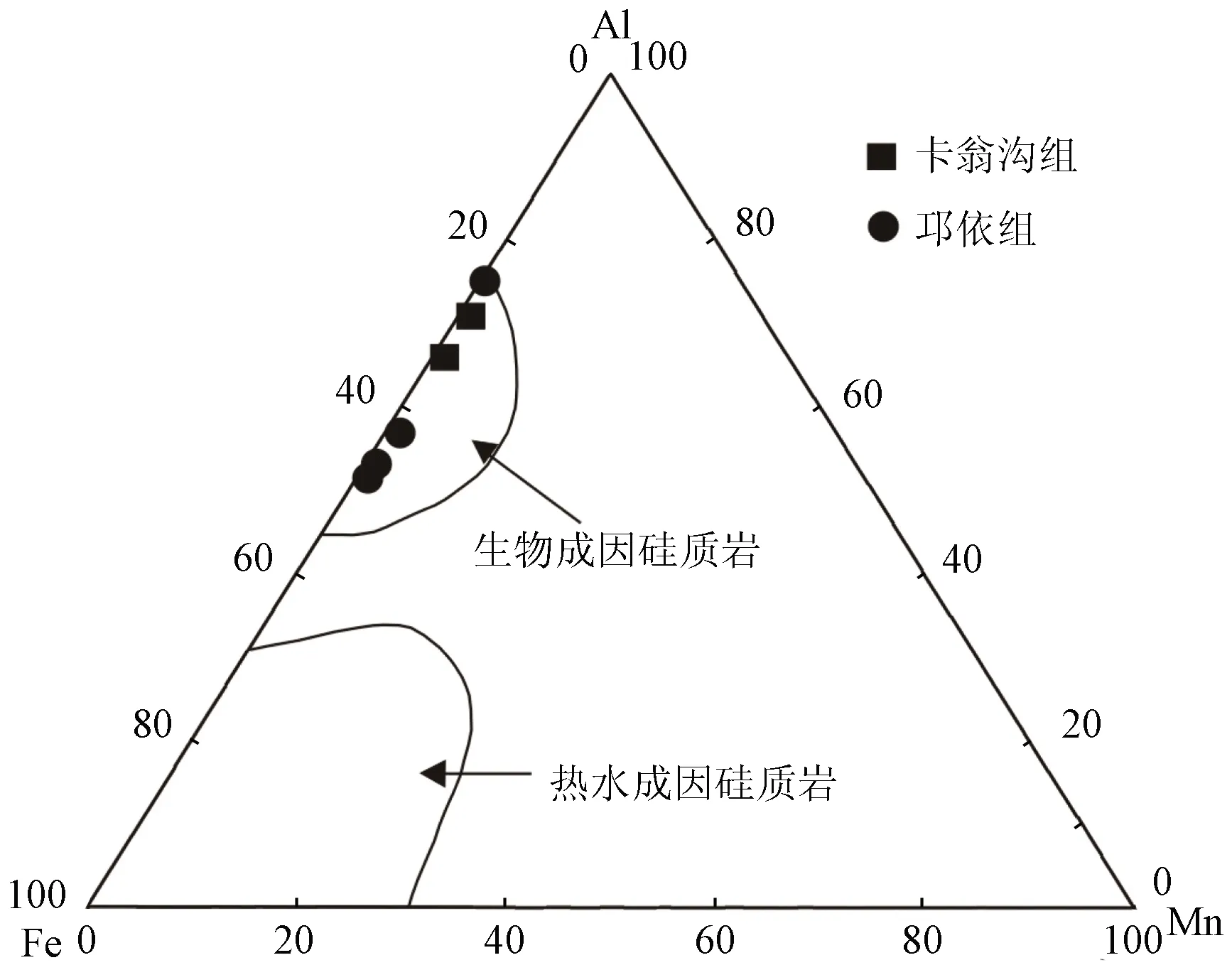

主量元素方面,硅质岩的Al、Fe、Mn值被广泛用作沉积物源判别的指示剂。Fe、Mn富集主要与热液活动有关,Al富集与陆源物质的输入有关,纯生物成因的硅质岩Al/(Al+Fe+Mn)值接近0.6,纯热水成因的硅质岩该比值接近0.01,而受热水作用影响的硅质岩该值小于0.35[26-27]。从表1可以看出,卡拉地区晚古生代硅质岩的Al/(Al+Fe+Mn)值为0.51~0.75,平均值0.62,与生物成因的比值接近。从图7中也可以看出,样品点全落于生物成因硅质岩区域。由此判定研究区硅质岩属典型的生物成因类型。

图7 卡拉地区晚古生代硅质岩Al-Fe-Mn三角图[26]

稀土元素特征同样可作为硅质岩成因判别的有效依据。典型的热水沉积硅质岩∑REE含量低,Ce亏损较明显,具有明显的Eu正异常,经北美页岩标准化后的配分曲线呈平缓的左倾斜,且Eu正异常的减小可反映热水作用减弱,海水作用增强;而非热水沉积硅质岩的稀土元素与页岩相似,相对富集轻稀土,配分曲线呈平缓右倾斜[28-29]。前已述及,研究区晚古生代硅质岩稀土总量较低,轻稀土富集,北美页岩标准化配分曲线向右缓倾,同样说明其为生物成因硅质岩,与主量元素结果基本一致。

4.2 硅质岩沉积环境

沉积环境直接决定硅质岩的物质来源、物理化学条件以及沉积速率等,而所有这些均体现在硅质岩化学成分的组成以及结构上[4,30],因此,已有众多学者提出了用硅质岩的地球化学特征来判断其形成时的构造环境[31]。本文将前人关于硅质岩沉积环境判别标准进行了总结(表4)。

表4 不同沉积背景下硅质岩主量元素和微量元素特征值

主量元素方面,A2O3/(Al2O3+Fe2O3)可以用来区分不同构造环境的硅质岩[4,36],一般认为,洋中脊硅质岩的该比值<0.4,远洋硅质岩为0.4~0.7,大陆边缘硅质岩为0.5~0.9。卡拉地区硅质岩的A2O3/(Al2O3+Fe2O3)比值为0.76~0.97,平均0.88,与大陆边缘硅质岩比值相近。

在Murray圈定的100×(Fe2O3/SiO2)-100×(Al2O3/SiO2)、Al2O3/(100-SiO2)-Fe2O3/(100-SiO2)、A2O3/(Al2O3+Fe2O3)-Fe2O3/TiO2主量元素判别图解(图8(a)、(b)、(c))中,样点均落于大陆边缘区或附近。MnO/TiO2值可用来判断硅质沉积物离大陆的远近,比值小于0.5表示其为离大陆较近的大陆坡和边缘海沉积,而大洋底部沉积硅质岩的该比值可高达0.5~3.5[21],卡拉地区MnO/TiO2值介于0.06~0.22,均小于0.5,表明了卡拉地区晚古生代硅质岩沉积于大陆边缘海或大陆坡环境。

(a)100×Al2O3/SiO2-100×Fe2O3/SiO2构造环境判别图解 (b)Al2O3/(100-SiO2)-Fe2O3/(100-SiO2)构造环境判别图解

某些微量元素及其比值同样可作为判别硅质岩构造环境的指标[4,32-35]。洋中脊和远洋硅质岩的V含量明显高于大陆边缘;形成于大陆边缘的硅质岩Th/Sc值高且变化大(<0.01~1.0),具有较高的Th/U值(一般大于3.8),而远离大陆环境的硅质岩Th/U值和Th/Sc值明显较低(分别为0.6~5.0和0.01~0.3)。研究区硅质岩的V含量介于7.2×10-6~30.8×10-6,平均21.9×10-6,Th/U值和Th/Sc值分别介于2.66~5.88(平均3.87)、0.55~1.1(平均0.67),均类似于大陆边缘沉积硅质岩。

不同沉积背景的硅质岩具有不同的稀土元素特征。δCe主要由海水中陆源输入量、金属物质及埋藏速率控制,从大陆边缘—远洋—洋中脊,由于陆源物质供给减少,吸附作用逐渐减弱,其δCe异常逐渐减弱,从正异常过渡到负异常,大陆边缘硅质岩的δCe为1.09±0.25,远洋硅质岩的δCe为0.60±0.13,洋中脊附近的δCe为0.30±0.13[4,36]。研究区硅质岩的δCe介于0.93~1.24之间,平均1.05,具弱的正铈异常,属于大陆边缘型硅质岩的范畴。同样,∑REE含量、北美页岩平均值标准化的(La/Yb)N、(La/Ce)N等也是判别硅质岩沉积环境的有效指标[3,19,36]。卡拉地区晚古生代硅质岩的∑REE含量、(La/Yb)N、(La/Ce)N分别为14.08×10-6~80.11×10-6(平均47.60×10-6)、1.41~4.11(平均2.21)、0.83~1.10(平均1.0),与大陆边缘沉积的硅质岩特征相似。Al2O3/(Al2O3+Fe2O3)-(La/Ce)N关系图(图8(d))[4]显示样点均落于大陆边缘区域或附近,也进一步证实了研究区硅质岩形成于大陆边缘环境。

在野外调查中发现,石炭系邛依组及二叠系卡翁沟组中常见有角砾状灰岩、硅质岩与碎屑岩互层现象,发育水平层理、波状层理、沙纹层理,并可见滑塌构造、层间同斜倒转褶皱(图2(d))。结合上述硅质岩的主量元素、微量元素和稀土元素特征来看,在沉积过程中有持续的陆源物质供给,物源丰富,均指示了卡拉地区晚古生代地层可能沉积于大陆边缘的浅海陆棚-斜坡环境。

硅质岩的稀土元素中Ceanom值已被广泛用作判断古海水氧化-还原条件的标志,其公式为

(1)

式中下标N表示北美页岩标准化,其值>-0.10时反映水体呈缺氧环境,而<-0.10时反映水体呈氧化环境[37]。从表3中可以看出,研究区硅质岩的Ceanom值介于-0.04~0.07之间,平均0.01,指示水体为缺氧环境,并且二叠纪硅质岩的Ceanom值明显大于石炭纪硅质岩,前者为0.07,后者介于-0.04~-0.01之间,这在某种程度上暗示了研究区在晚古生代时期沉积盆地处于不稳定状态,从石炭纪—二叠纪,沉积环境还原性变强,盆地海水有逐渐变深的过程。

4.3 构造意义

前人通过甘孜—理塘结合带的内部物质组成、两侧地层的沉积构造及火山岩等,对甘孜—理塘洋的属性、形成时间及演化过程进行了大量的研究,但对于甘孜—理塘洋盆的形成时间有早—中三叠世、二叠纪、晚石炭世、中—晚泥盆世等多种不同的观点。

20世纪80年代,刘宝田等[38]在甘孜、理塘附近发现有基性熔岩、硅质岩并夹杂灰岩、砂板岩块体,根据灰岩和硅质岩中的化石确定甘孜—理塘洋形成时间为二叠纪,具有洋壳的性质。李永森等[39]通过研究结合带内的蛇绿混杂岩认为甘孜—理塘洋自二叠纪—早、中三叠世打开。胡世华等[40]根据早三叠世红色泥岩、放射虫硅质岩的研究认为中咱地块在二叠纪从扬子地块的西南部边缘分离,形成了狭长的洋盆。侯立玮等[41]在甘孜—理塘构造带中发现早、晚二叠世的火山岩,构造背景为大陆裂谷地堑沟环境,由此认为甘孜—理塘洋是海底裂谷-局限洋盆环境。莫学宣等[42]根据蛇绿岩套中岩浆岩的研究认为该洋盆于晚二叠世至早三叠世发育而成。钟大赉[43]认为甘孜—理塘洋盆是由于金沙江洋盆在二叠纪—早三叠世向西俯冲消减而使扬子微大陆边缘部位拉开而形成。侯增谦等[44]关于二叠纪基性岩和峨眉热幔柱的研究认为,峨眉热幔柱在二叠纪形成峨眉火山省,并于早三叠世导致甘孜—理塘洋盆打开。

潘桂棠等[45]根据中甸地区石炭纪放射虫化石的出现认为甘孜—理塘洋盆是在晚石炭世裂堑分布的碳酸盐台地基础上发育而成,晚古生代时期,随着原特提斯洋北部洋盆的关闭,在南部张裂作用下,一些地块从扬子陆缘裂离出来,一些地块从印度陆块边缘裂解出来,形成多个小洋盆和小地块,甘孜—理塘洋就是该时期的产物,同时期打开的还有昌宁—孟连洋、金沙江—哀牢山洋,与未能完全封闭的古昌宁—孟连洋共同构成了古特提斯洋。同时,大量的资料显示,晚泥盆世—三叠纪,在扬子地台西缘存在深水盆地环境,有浊积岩沉积,并夹有放射虫硅质岩[42,45-46],邻区峨眉山玄武岩以及大石包组海相拉斑玄武岩也表明了区内在二叠纪处于大洋环境[11-12]。杨文强等[47]通过研究滇西北甘孜—理塘结合带放射虫硅质岩的地球化学特征认为甘孜—理塘洋是在中晚泥盆世—早石炭世较深水沉积的裂陷式深海盆基础上进一步扩张而成的,并经历了缓慢扩张构造活动期(中—晚泥盆世至早石炭世)和快速扩张期(早石炭世晚期至早三叠世),以及向西俯冲阶段(早三叠世晚期)。

由上可以看出,在20世纪80—90年代初期,众多学者对甘孜—理塘洋盆的打开时间认识均集中在二叠纪或三叠纪早中期;至90年代末以来,多数则认为该洋盆打开时间是在中晚泥盆世至石炭纪。从前面讨论的硅质岩成因、构造环境可以看出,区内晚古生代硅质岩属典型生物成因硅质岩,沉积环境为大陆边缘的浅海-斜坡环境,并且夹杂有砂泥岩、碳酸盐岩沉积,反映了拉张环境,说明了在石炭纪早期,卡拉地区已存在裂陷洋盆,甘孜—理塘洋已经打开,这与上述潘桂棠等[45]、杨文强等[47]研究结果相吻合,但此阶段中甸微陆块的沉积演化过程与扬子地块西缘有着密切联系,表明两者呈现出裂而未解的状态,构成了一个完整的台地和被动大陆边缘;至晚二叠世时期,硅质岩反映的沉积水体加深,暗示伴随着峨眉山地幔柱的发生,中咱微地块与扬子陆块彻底裂离,形成独立陆块向西运动,两者距离越来越远,洋盆处于持续扩张阶段。

5 结论

(1)研究区硅质岩石英含量高达80%以上,SiO2含量高达91.85%~97.54%,属典型生物成因的纯硅质岩类型,在沉积过程中有陆源物质持续输入。

(2)通过地球化学研究并结合野外宏观调查结果,认为研究区古生代硅质岩沉积于大陆边缘的浅海陆棚-斜坡环境。

(3)石炭纪—二叠纪,研究区内沉积盆地处于不稳定状态,水体逐渐加深,缺氧程度增强。结合区域地质背景认为,甘孜—理塘洋在石炭纪时期已经打开,并在二叠纪时期持续扩张。