陕北气候变化风险应对感知路径及比较分析

薛斯文,周 旗

(宝鸡文理学院 地理与环境学院,陕西 宝鸡 721013)

0 引言

气候变化是导致自然和人类社会系统不利影响和关键风险的主要原因[1]。全球气候变化不仅会导致极端天气事件发生频率增加,而且灾害发生强度和损失程度日益增大[2],因而如何应对气候变化风险成为亟需解决的问题。科学研究公众气候变化风险感知的路径,开展有针对性的风险管理行动,是应对气候变化风险的有效途径。公众作为最主要的社会经济活动主体,受气候变化风险影响日益严重,而不同的个体对气候变化风险感知水平影响着其对气候变化的路径和行为。

国外对气候变化风险感知所开展的研究较国内时间长且深入。Anthony等[3]通过研究美国公众对风险和气候变化的感知,发现美国公众认为气候变化是一个中等程度的风险,公众对气候变化风险的感知影响了气候政策的实施。Pidgeon[4]认为气候变化风险感知对未来气候政策和决策至关重要。Lata等[5]调查裴济岛居民对气候变化风险的感知状况,发现大多数居民认为洪水、河岸侵蚀、地下水盐化是当地最严重的风险,但是大部分居民不能正确识别导致这些风险的原因。Roeser[6]认为情绪是风险感知的重要决定因素,同时也可能是气候变化有效沟通的缺失环节。Safi等[7]评估了内华达州农牧民气候变化风险感知的重要因素,发现气候变化相关的信仰、政治取向是气候变化风险感知最显著的决定因素,性别对风险感知的形成起着重要作用,而脆弱性、年龄对气候变化风险感知没有显著影响。

国内对气候变化风险感知的研究多基于心理学视角,其他领域研究较少。张慧等对气候变化风险感知的心理机制和影响因素进行了探讨,发现其影响因素主要包括性别、年龄、知识、个体经历、情感和世界观,并明确了未来的研究方向。崔维军等[8]运用Binary Logistic模型分析出居民气候变化风险感知对出行方式没有积极影响。彭黎明等[9]研究了广州城市居民对气候变化风险事件、风险源、风险后果以及风险责任4个方面的认识。金非等[10]运用心理测量范式的研究方法,调查了苏州市公众对温室气体灾害风险的感知状况,结果表明:温室气体灾害风险的可接受程度最高,而熟悉程度、后果危害程度、发生灾害可控程度和风险总评均较低;公众的温室气体灾害风险感知水平与性别、职业、文化程度有关。林天生等[11]采用问卷调查方式,从“政府信任”的角度研究了苏州市公众的温室气体风险感知状况,多元线性回归分析结果表明:对政府公开信息的信任度和信息及时度、温室气体风险可控程度、危害持续时间、危害接受度、个体收入水平显著影响公众对政府的信任度。

目前,国内外对公众气候变化风险感知状况和影响因素的研究虽然取得了一定的成效,但还存在以下不足:研究主题多为气候变化风险感知的后果、适应方式等,研究对象大多为农户,研究方法多侧重于探讨影响因素与感知的单一关系,无法系统反映各因素之间的相互作用以及影响感知的机理。当前,亟需进一步明确影响公众气候变化应对感知的关键因素及这些因素对公众气候变化感知的作用机理[12]。因此,本文基于结构方程模型这一成熟的方法,对陕北气候变化风险感知的路径进行探索并与陕南对比分析,为陕北和陕南地区应对气候变化风险提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区

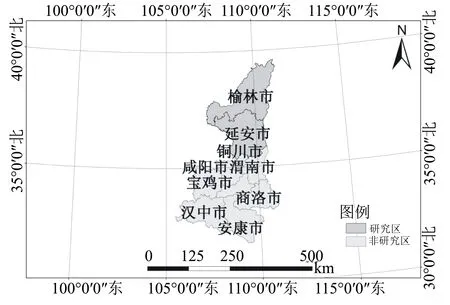

陕北地区位于陕西省北部,地处东经107°28′~111°15′,北纬35°21′~39°34′之间,陕北黄土丘陵沟壑区位于我国黄河中游和黄土高原北部地区,东面与山西省隔黄河相望,西连甘肃省和宁夏回族自治区,北接内蒙古自治区,南与延安市的富县、洛川县、宜川县相邻,包括榆林市的榆阳区、定边县等12个县(区),以及延安的宝塔区、安塞县、子长县、延川县、延长县、甘泉县、志丹县、吴旗县8个县(区),总面积14万km2(图1)。陕北包括延安和榆林2个地区,前者是典型的旱作农业区,后者则属于我国北方农牧交错带。全区气象灾害较多,几乎每年都有不同程度的干旱、霜冻、暴雨、大风、冰雹等灾害发生,尤以干旱、冰雹和霜冻危害严重[13]。

图1 研究区

1.2 数据来源

通过对陕北地区居民随机抽样实地调查,共收到有效问卷1660份,问卷回收率为80%。其中男性被调查人数829人,占被访问总数的49%;女性被调查人数831人,占被访总数的51%;年龄在20岁及以下的412人,占被调查人数的24.8%;21~30岁的629人,占37.9%;31~40岁的248人,占14.9%;41~50岁的186人,占11.2%;51~70岁的168人,占10.1%;70岁以上的24人,占1.4%。本次调查在受访人群结构设计时参考了《陕西省统计年鉴(2018)》数据,并结合延安和榆林的现状和抽样调查的大样本要求(≥50)进行了适度调整,受访人群选择上尽可能考虑样本的代表性和有效性[14]。表1为接受调查人员的一些基本特征。

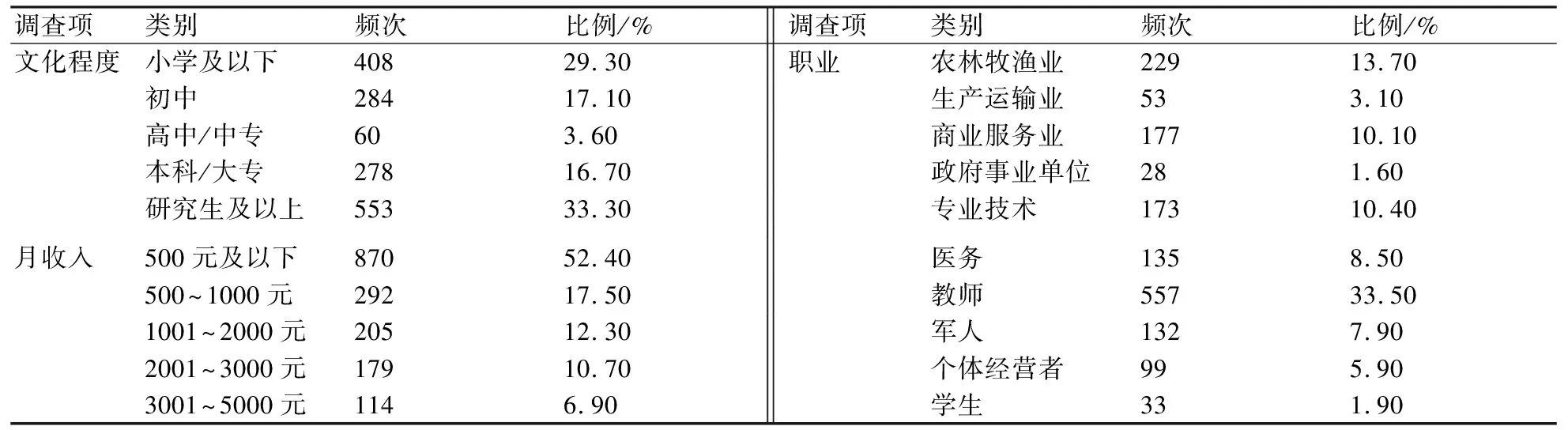

表1 接受调查人员的基本特征

1.2.1 问卷信效度

1.2.1.1 问卷信度 采用α系数估计该问卷的内部一致性信度。陕北问卷的内部一致性信度为0.641,大于0.5,说明问卷数据来源可靠,可以进行下一步的分析。

1.2.1.2 问卷效度 对所得资料进行KMO取样充分性检验,其中陕北KMO为0.678,大于0.5。基于结构方程模型拟合程度进行验证性因子分析,陕北的χ2/df为1.189,介于1~3之间,近似误差均方根也介于0.05~0.08(表2),其余适配指标均在相应范围内。说明因子结构与理论模型拟合良好,提示问卷具有较好的结构效度。

表2 KMO值和Bartlett检定

陕北地区风景优美度认知与居住环境、风险观念的相关系数分别为0.435、0.238,均在0.01的水平上显著。风险观念与环境平稳度认知的相关系数为0.174,气候变化问题关心度与应对状况认知、气候变化原因认知的相关系数分别为0.245、0.149,均在0.01的水平上显著。因而,陕北地区选取的问卷指标之间具有较为显著的相关关系,可以较好地反映公众对气候变化风险的感知与应对路径,内容效度高(表3)。

表3 气候变化风险感知相关系数矩阵表

1.3 研究方法

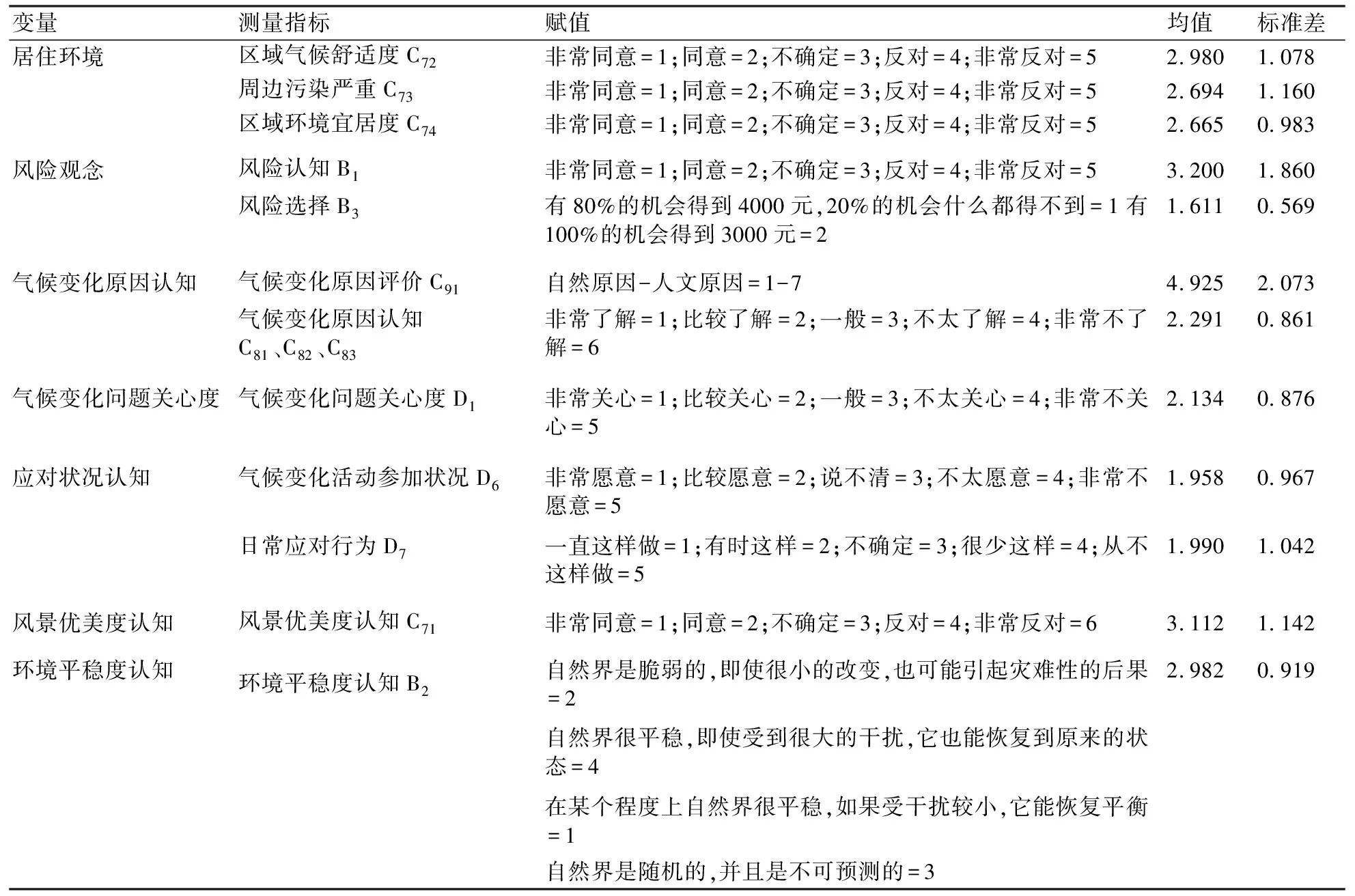

1.3.1 结构方程模型的构建 基于对陕北地区的实地调查和问卷效度分析,本文提出以下假设,并构建风险观念、居住环境以及气候变化信息掌握度对公众气候变化风险感知作用的路径模型(图2)。

图2 陕北公众气候变化风险感知的影响机理模型(假设模型)

假设H1:公众通过气候变化问题关心度、环境平稳度认知、气候变化原因认知影响应对状况认知。

假设H2:风险观念与居住环境、风景优美度认知呈正相关。

假设H3:居住环境与风景优美度认知呈正相关。

假设H4:气候变化问题关心度与气候变化原因认知呈正相关。

1.3.2 变量选取及描述性统计 表4是对陕北地区气候变化风险感知因素的变量选取和描述性统计。

表4 解释变量描述

1.3.3 路径分析 为了辨明影响陕南地区气候变化风险感知的关键因素及这些因素的作用路径,本文运用路径分析法,在AMOS 26.0环境下,通过构建路径图以及计算效应值(包括总体效应、直接效应以及间接效应)来分析各变量之间的作用效果[15]。在结构方程模型中,各自只有一个观察变量的潜在变量间的结构模型,即为路径分析,它用来检验假设因果模型的准确度和可靠度、测量变量间因果关系的强弱,可以容纳多环节的因果结构并利用路径图将其表示出来[16]。其基本表达式为:

η=Bη+Γξ+ζ

式中,ξ为外生变量矩阵;η为内生变量矩阵;B为结构系数矩阵,Bη表示内生变量矩阵η的组成因素之间的影响;Γ为结构系数矩阵,表示外生变量矩阵ξ对内生变量矩阵η的影响;ζ为残差矩阵,表示未被解释部分。

2 结果与分析

2.1 模型拟合度检验

在AMOS 26.0环境下,建立路径模型框架并进行计算,依据模型修正提示对原有路径经行调试并确定陕北最终模型(图3)。

图3 陕北公众气候变化风险感知的影响机理模型(标准模型)

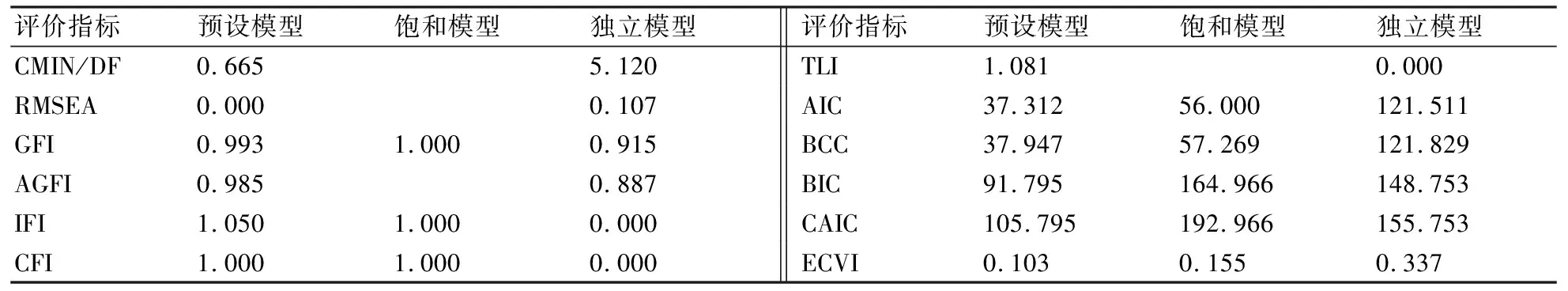

陕北应对感知路径模型的自由度为9时,其卡方值约为9.312,显著性概率值P=0.811>0.05,且未达到0.05的显著水平,接受虚无假设,模型与样本数据间可以适配。此外,卡方自由度比值(CMIN/DF)为0.665<2;RMSEA值为0.000<0.050;GFI、AGFI、IFI、TLI、CFI值分别为0.993、0.985、1.050、1.081、1.000均符合大于0.900的标准;预设模型的AIC、BCC、BIC、CAIC、ECVI值均小于独立模型与饱和模型的数值,说明假设模型与实际数据适配良好(表5)。

表5 模型适配度检核指标参数

2.2 结果分析

检验结果表明,气候变化原因认知、气候变化问题关心度、环境平稳度认知影响公众应对状况认知的总体效应为0.217、0.200、-0.108。其中,直接效应分别为0.217、0.200、-0.108,气候问题关心度和气候变化原因认知对应对状况直接效应在0.01水平上显著,环境平稳度认知对应对状况认知的直接效应在0.05水平上显著。说明环境平稳度认知、气候变化原因认知和气候变化问题关心度对气候变化应对状况均有显著的正向影响,假设H1成立,相较之下,气候变化问题关心度的影响更大(表6)。

表6 变量间的总体效应、直接效应、间接效应

至于陕北地区的相关关系,风险观念与居住环境、风景优美度认知均呈正相关,协方差分别为0.137、0.203,假设H2成立。其中,风险观念与居住环境、风景优美度认知的协方差在0.01的水平上显著,笔者认为这与陕北地区较为脆弱的地理环境有关。进一步分析居住环境与风景优美度认知的协方差分别为0.362,其中与风景优美度的关系在0.01的水平上显著,假设H3成立。此外,气候变化问题关心度与气候变化原因认知协方差为0.121,在0.05的水平上显著,假设H4成立。这说明:陕北地区居住环境越好的地方-风险观念越强-环境优美度认知越强;气候变化问题关心度越高的地方气候变化原因认知越好(表7)。

表7 气候变化风险感知协方差矩阵

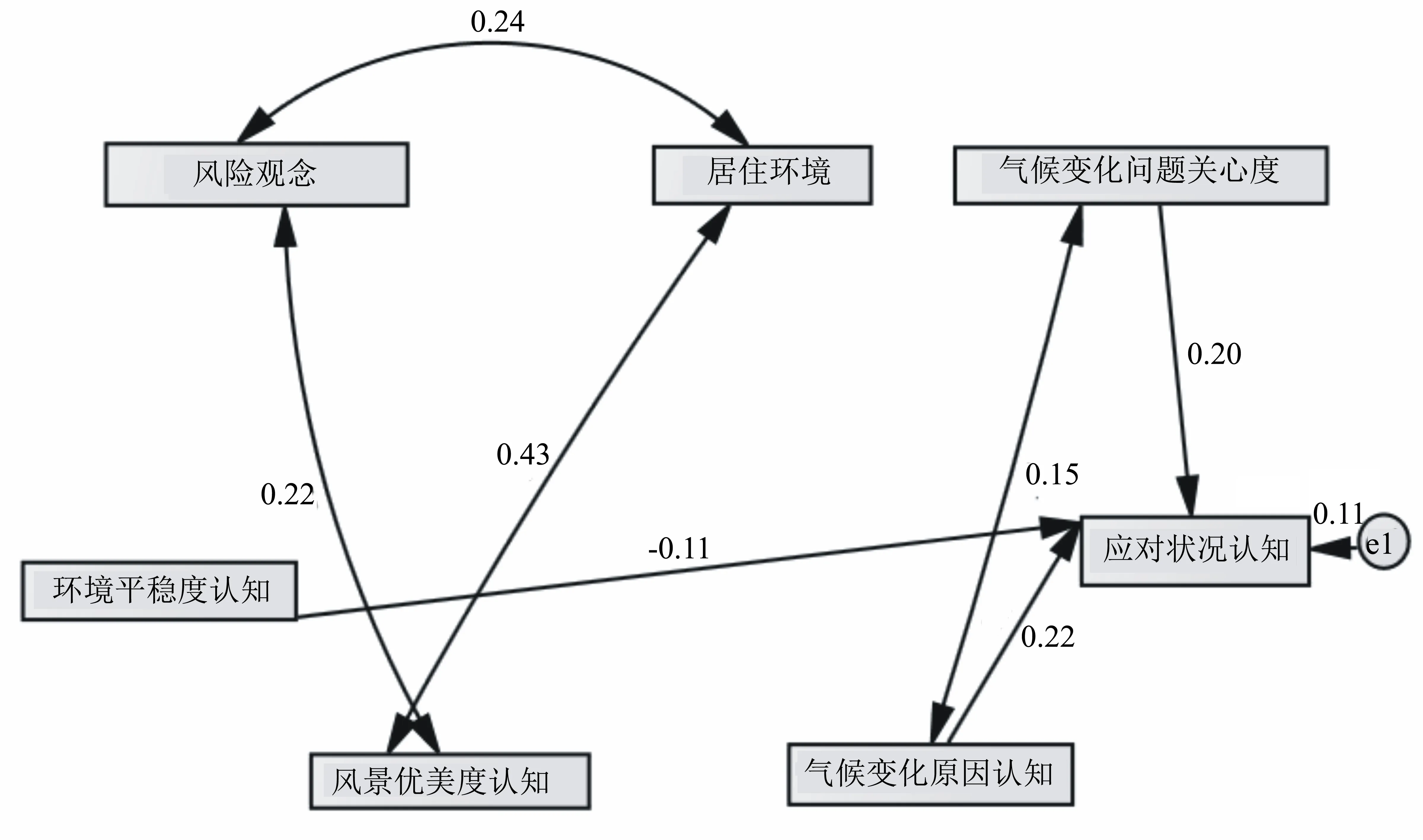

2.3 比较分析

陕北地区公众气候变化风险感知作用的路径模型是基于风险观念、居住环境以及气候变化问题关心度构建的,陕南地区气候变化风险应对感知路径模型基于风险观念、人地观念、文化程度、居住环境、气候变化问题关心度构建的,都通过了检验。笔者认为:陕北地区可能是由于环境较为闭塞、思想观念保守、水土流失严重、灾害频发,所以文化程度对气候变化风险感知的作用较小,只有气候变化问题关心度和气候变化原因认知影响气候变化风险感知因果路径的建立;而陕南地区山清水秀、风景优美、灾害发生频率较低,因而气候变化后果认知、人地观念、风险观念、文化程度、气候变化问题关心度影响陕南气候变化风险感知因果路径模型的建立。此外,陕北地区产业结构多以第二产业为主,陕南地区以第一和第三产业为主,据相关学者研究表明:第三产业可以突破胡焕庸线[17],因而陕南地区的产业结构调整认知对气候变化应对状况认知有显著影响,而陕北则无。

由图3和图4可知,陕北地区因果路径有3条,即公众通过气候变化问题关心度、环境平稳度认知、气候变化原因认知影响应对状况认知。陕南地区因果路径有9条,即气候变化后果认知、人地观念、文化程度、气候变化问题关心度、产业结构调整认知影响应对状况认知;公众的人地观念、风险观念通过影响气候变化原因认知进而影响公众对气候变化应对状况的认知。至于相关路径陕北地区有4条,陕南地区有19条。总之,陕北地区较陕南地区气候变化风险应对感知路径数少、模型简单。

图4 陕南公众气候变化风险感知的影响机理模型(标准模型)

3 结论与讨论

(1)陕北地区因果路径有3条,即公众通过气候变化问题关心度、环境平稳度认知、气候变化原因认知影响应对状况认知;陕南地区因果路径有9条。

(2)陕北地区较陕南地区气候变化风险应对感知路径数少、模型简单。陕北地区有4条,陕南地区有19条。

(3)气候变化问题关心度和气候变化原因认知影响陕北地区气候变化风险感知因果路径的建立。

(4)陕北地区气候变化风险感知相关路径可以总结为如下2条:居住环境越好的地方风险观念越强;气候变化问题关心度越高的地方气候变化原因认知越好。

(5)陕北地区产业结构多以第二产业为主,陕南地区以第一和第三产业为主,而据相关学者研究可知,第三产业可以突破胡焕庸线,因而陕南地区的产业结构调整认知对气候变化应对状况认知有显著影响,而陕北则无。

(6)陕北和陕南地区气候变化风险应对感知路径模型的不同可以推断气候变化风险应对感知路径具有一定的纬度分异规律。秦岭以北应对感知路径较为简单,影响气候变化风险感知的因果路径和相关路径较秦岭以南少。

(7)陕北地区应加强气候变化风险应对的网络通信建设,陕南地区应加大气候变化风险应对的教育和宣传以及第三产业的发展和建设。

——碧麟湾