当代广西钦州坭兴陶书画装饰雕刻艺术初探

摘 要:中国四大名陶之一的钦州坭兴陶近年来得到了蓬勃发展,唐旭、唐雄先、王茁等老中青工艺美术家迸发出旺盛的创造力,从美学的角度考察坭兴陶书画装饰工艺的创作,可归纳出实境美、劲健美和典雅美等风格。实境美属于绘刻工艺形式的美,劲健美属于书刻工艺形式的美,而典雅美则是对器物与书画和谐结合产生的艺术意蕴与社会文化价值,这三种美,既有并列关系也有递进关系。

关键词:钦州坭兴陶;书画雕刻;审美风格

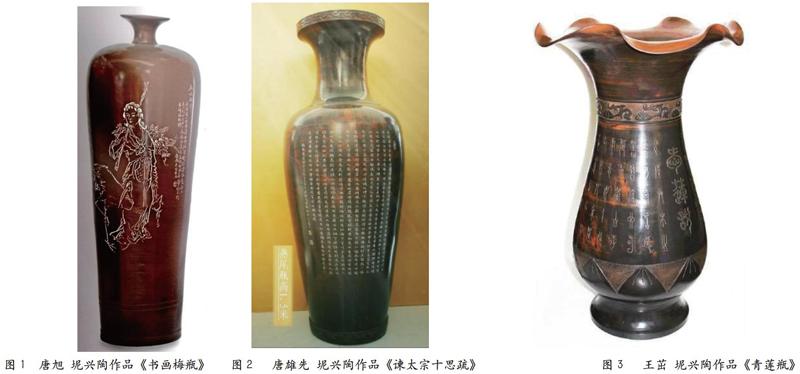

当代广西钦州坭兴陶书画装饰雕刻佳作不断。唐旭、唐雄先、王茁等老中青工艺美术家迸发出旺盛的创造力,以传统中国诗文和中国画的人物、动物以及民族文化元素为对象,采用雕、刻、剔、抹等刻绘手法制作了一批具有传统中国画风韵和广西民族文化元素的陶器作品。《书画梅瓶》获2010年中国工艺美术百花奖金奖,《青莲瓶》获2013年“广西工艺美术大师坭兴陶精品创作工程”金奖。

从陶刻艺术层面看,陶刻运用构图、线条等绘画语言,和楷书、行书等书法语言以及浅浮雕、线刻等雕刻语言相结合,直观地再现了传统中国书画中的艺术形象,散发着迷人的艺术魅力,给人以美的享受;从地理工艺层面而言,坭兴陶书画装饰雕刻通过图像的方式记录了祖国西南边陲之地的广西钦州地理资源的开发利用、当地人民的思想情感和审美倾向以及对陶器工艺的传承和创新,如同一部广西地区《考工记》,既为世人了解、走进淳朴的广西本土陶器打开了一个窗口,也为记载广西钦州地区坭兴陶提供了视觉图像资料。为深入解读坭兴陶书画装饰雕刻,笔者以其风格作为研究切入口,按照从形式到意蕴的研究思路,着眼于装饰雕刻的基本艺术语言来探析其审美风格,进而挖掘其中的地理影响、创作工艺、审美意识。

一、实境:坭兴陶绘刻之美

“实境”是中国古典美学的重要范畴,意为“情性所至,妙不自寻”的艺术形式。唐代司空图曾用一组物象来描绘实境美:“清涧之曲,碧松之阴。一客荷樵,一客听琴。”此组物象通过两两对比的手法突出了形象的天然与偶得,在山间清澈的流水旁,在碧松的树荫下,一人荷樵,一人听琴。这些形象及其所引发的审美情感,便构成了美学上的“实境”,达到了透过意象来呈现富有“生活经验和审美经验”的艺术境界[1]。

广西坭兴陶书画装饰雕刻艺术中的实境美,就是陶器上所刻绘的取自天然实境、妙趣偶得的景像。钦州坭兴陶的刻绘景像继承了中国传统人物画中道释人物、神话传说人物或文人雅士、仕女等多种题材,将其与不同造型的陶器相结合,使坭兴陶器刻绘的景像不仅是一种器物装饰,还是一种包含有工艺美术家自身情感和审美旨趣的“兴象”,同时也是在当代东西方交汇语境下对中国优秀传统文化精神的自觉回归,在审美上“有着强大的生命力”[2]。青年工艺美术家唐旭在坭兴陶器刻绘的创作中注重结合书画,凭借其精湛的工艺和恰如其分的艺术表现手法,以独特的视角奇思巧构,为陶器刻绘注入新鲜活力。他创作的《书画梅瓶》(获得2010年中国工艺美术百花奖金奖)取材于中国传统神话故事《麻姑献寿》。麻姑立于瓶身中心位置,身微右侧,体形匀称,面庞圆润,双唇微抿,目视远方,神情祥和。唐旭创造性地将麻姑高髻粉面、长发垂腰的传统造型转变为素面短发,并配以类似北魏佛像的浅水波发纹,这不仅使雕刻出来的麻姑形象“祥和化”,同时也是唐旭对佛教文化与道家文化“融会贯通”的体现。利用素裙着身,楚腰束带的衣物造型则使麻姑从传统造型中华贵不凡的“仙气”转为平易敦厚朴实,但麻姑肩背的百花和左手提的作为吉祥象征的葫芦(与福禄同音),以及其右下方的作为道教文化中长寿象征的仙鹤,又将作为长生不老之象征的麻姑之仙风道骨拉回瓶身刻绘画面。麻姑与仙鹤身上的线条用刀利落干净,顿挫刚劲,灵动有生气,其身后的百花则用繁复细腻的线条表现,与主体的鲜活灵动形成对比之外,又使瓶身刻绘画面的主体与背景在虚实过度上不显突兀而富有刚柔并济之妙趣。唐旭在“观物取象”的基础上更重视将个人审美旨趣融汇在人物精神风貌之中,使陶器上的人像刻绘更具创作主体的“情性所至”和“兴象”的“妙不自寻”。

需要补充说明的是,“实境”美学风格并非过分地追求景像的绝对真实,而是形与神、情与境的相反相成。司空图在论述“实境”时强调“情性所至,妙不自寻”,说的就是这一道理。过分地追求真实必然导致呆板,以情画境的形式往往能够灵动。从古至今,艺术史上的实境佳作往往情境交融,李白的《春夜洛城闻笛》、顾闳中的《韩熙载夜宴图》便是极好的例子。唐旭也注意到了情与境的辩证统一,他创作的《书画梅瓶》在主体人物的背景加入线条柔和繁复的百花,用这些物象所呈现的虚朦繁化与绘刻主体的精雕细琢还有顿挫刚劲相互协调,形成一种虚实结合的视觉感受,避免因过度的精细而使实境流向呆板。

二、劲健:坭兴陶的书刻之美

从身体美学的角度视之,坭兴陶的书刻之美在“劲健”方面展示的是一种来自身体的富有力度的刚健气魄[3]。在美学中,“劲健”意为一种汪洋姿肆、一气贯注的艺术意象和风格。钦州坭兴陶书法雕刻中的劲健美,表现在作品通过强劲刚健的书刻体现出的浑厚大气。代表作品有唐雄先的《谏太宗十思疏燕尾瓶》等。这些作品在雄强有力的书刻形式中传递出一种刀锋削泥的劲健之美,丰富了陶瓷的表现力[4]。

与唐旭的作品不同,唐雄先的作品没有实境的图象。从陶器本身来看,唐雄先的陶刻以书法为主,并在器物顶部或底部配以少量的民族装饰性纹样。纹样繁复的造型表现力被削弱后让陶器的书刻形式呈现为主体部分。或者這正是创作者所希冀的,即他不希望人们仅仅是停留在陶器形象的表层欣赏——刻绘的纹饰和景象,而是深入体会陶器所具有的文化意蕴。在坭兴陶书刻中,书体的选择通常由文字内容决定,或行书,或楷书;文字内容有古文、古诗和当代诗词等。《谏太宗十思疏燕尾瓶》的文字字形结体中宫紧密,四周疏放,笔画内聚外射,撇画写得短且尖挺,捺画写得粗且展。用笔法度谨严,丝丝入扣,起笔用方,收笔施圆,长画多瘦,短画多肥,竖画挺拔,横折圆劲,既突出了点画的粗细变化,同时又表现了随体赋形的灵动性,其整体体势清峻劲利,骨气通透,具有钢筋铁骨之气,劲健磅礴之美。

三、典雅:坭兴陶书画装饰结合之美

典雅是中国美学的重要范畴。唐代司空图所著《二十四诗品》中的“典雅”用“玉壶买春,赏雨茅屋。坐中佳士,左右修竹。白云初晴,幽鸟相逐。眠琴绿阴,上有飞瀑”这几组物象来阐释“典雅”的纯正、高雅、庄重、典奥的特性。“雅”是一种人为的表现,意为文雅、细腻、端庄、淡雅、古朴,或浓烈、富丽而不粗鄙,具有文质彬彬、古色古香的能使人获得美感的“形式”,是对“俗”和利欲的解脱。

钦州坭兴陶书画装饰刻绘艺术中的典雅美,表现在陶器作品中书法与绘画相结合所呈现出的古朴典雅的艺术意蕴和文化内涵。代表作有王茁的《青莲瓶》等。王茁以“中山王”金文作为书刻文字,标题“爱莲说”为篆文,以莲花为造型,在瓶颈以浮雕的8朵缠枝莲和瓶底8瓣立体的荷萼相承托,书画和谐的结合使此瓶整体呈现出端庄典雅之风。正所谓“深研方得其味”[5]。

钦州坭兴陶文化是植根于中华文化的沃土之中的,王茁在此基础上对传统文化的空间进行了开拓,让装饰性图案配以特有的制作工艺,使图案和器形的结合更为融洽[6]。在《青莲瓶》的契刻上,她以深厚的书法功力,开创性地以坭兴陶为载体,以中山篆为书刻字体,以果敢利落的刀工,契刻出形态修长,婀娜摇曳,风格特异的篆体《爱莲说》。瓶颈上以8朵缠枝莲和瓶底的立体荷萼为装饰,再利用坭兴陶的窑变使此瓶最终形成古朴的色调,书画装饰和谐融合,寓意深邃,富含中国传统文化内涵和端庄典雅的意蕴。王茁将瓶型、内文、书法和绘画装饰相融合,使坭兴陶书画装饰艺术在形式上的文雅、细腻、端庄、古朴和内在的纯正、高尚、深奥相结合,创造出当代钦州坭兴陶书画结合的典范。

四、结语

总的来说,本文从美学的角度粗略考察了当代广西钦州坭兴陶书画装饰工艺的创作,归纳出实境美、劲健美和典雅美等风格。其中,实境美属于绘刻工艺形式的美,劲健美属于书刻工艺形式的美,而典雅美则是对器物与书画和谐结合产生的艺术意蕴与社会文化价值,即作品内含的文化精神与艺术精神的向外延伸。这三种美,既有并列关系也有递进关系,这就是笔者对工艺作品所具有的三个层面(形式、意蕴、价值)的思考。

参考文献:

[1]简圣宇.中华审美现象学与“意象”概念的现代阐释问题——从杨春时教授的意象论谈起[J].中国政法大学学报,2020(2):193-205.

[2]朱志荣.论意象的特质及其现代价值——答简圣宇等教授[J].东岳论丛,2019(1):102-110.

[3]简圣宇.后人类纪语境中的身体美学问题[J].广州大学学报(社会科学版),2020(3):30-37.

[4]黄鸿春.从坭兴陶刻字看书法与陶瓷结合之路[J].广西师院学报(哲学社会科学版),2001(3):62-66.

[5]简圣宇.神惠子. 文本研讀:“研究性学习”的一种推进方案[J].现代大学教育,2019(3):97-103.

[6]陆丹.广西钦州坭兴陶文化特征[J].艺术与设计(理论),2008(10):195-197.

作者简介:贾丽丽,广西艺术学院人文学院。