汾河百公里中游示范区先行示范段河道整治及生态景观绿化工程设计

(山西省水利水电勘测设计研究院有限公司 山西太原030024)

0 引言

汾河是山西第一大河,黄河第二大支流,流域面积39 471 km2,占全省国土总面积的1/4,流域范围涉及全省9 市51 县,干流全长716 km,自北向南纵贯6 市27 县。流域内自然资源丰富,生产条件得天独厚。据史料记载,汾河水资源曾经十分丰富。由于经济社会的快速发展和人口的急剧增长,流域内用水量持续增加,加之煤炭开采、植被退化对水资源的影响,生态环境受到了严重破坏。

先行示范段工程位于太原市和榆次市的地缘中心,建设工程分为两部分,主河床整治工程和生态景观绿化工程。目前正在实施的主河床整治工程,通过对现有河道岸线综合整治、主槽拓宽塑型和滩面整治,恢复河道自然之美,为河道水、陆生态空间修复奠定基础。

在主河床整治工程的基础上进行生态景观绿化,通过工程措施和植物措施的结合,恢复治理段生态系统的生物多样性和稳定性,最终达到改善河道生境,完善防洪体系,营造郊野湿地公园。

1 主河床整治工程概况

先行示范段位于汾河百公里中游示范区治理范围首段,北起汾河三期末端,南至汾河二坝,主河床整治工程治理长度13.5 km,堤防堤坡放缓及防护25.7 km、右大堤二坝库区段加高长度2.41 km,右大堤水泥土截渗墙19.32 万m2,左大堤水泥土截渗墙18.98 万m2,主槽拓宽疏浚10.17 km、主槽两岸险工段岸坡防护10.5 km,滩面湖心岛面积9.3 万m2,滩面浅水域面积8.9 万m2。

2 主河床整治工程布置

先行示范段现状河道防洪标准为20年一遇,远期防洪标准的提升,通过新建左大堤、主槽拓宽塑形和右堤局部堤防加高来满足需求。

同时,合理衔接堤坡和滩地,打造生态缓坡,弱化河道渠化边坡对生态环境的负面影响,对堤防临水侧边坡进行生态化改造。堤防临水侧堤坡培厚放缓至基准边坡1∶3~1∶10 左右,在基准边坡的基础上局部回填微地形,改善渠化边坡,其中局部弯道段及主槽靠岸段临水侧边坡设计基准坡比1∶3 左右,二坝库区左右岸培厚至1∶10 左右,其余堤坡均培厚至1∶5 左右。堤防培厚以现有堤坡向河道内培厚,生态缓坡回填前,需对现状边坡清基,清基厚度0.3 m。

在满足河道防洪的基础上,结合现状地形,在滩地上打造变化丰富的地形,形成深潭、浅滩、洲岛,塑造辫状水系和浅水区域湿地生态水系,利用蜿蜒的形态和底栖植物减缓水流,增强水体的自净能力,构建河漫滩湿地水系结构。治理段共设置湖心岛4 处,湖心岛面积9.3 万m2,浅滩1 处,浅滩面积8.9 万m2。

先行示范段右岸有清水河、柳子沙河、南峪沙河等汇入,左岸有潇河汇入,其中潇河汇入口已由山西转型综合改革示范区潇河生态文化景观带及生态景观工程统一考虑,本次只针对右岸支流进行整治。滨河西路对右岸支流口均预留了桥涵,其中清水河通过涵洞汇入汾河,柳子沙河、南峪沙河通过堤防桥涵汇入汾河,本次整治对柳子沙河、南峪沙河入汾口边坡采取相应的防护措施,防护型式和治理段主槽靠岸防护型式一致,防护长度向支流上游延伸100 m。

在汾河二坝坝址上游,对两岸生态缓坡进行景观绿化,主要包括堤坡绿化景观、堤坡园建景观等。

3 生态景观绿化工程空间结构与功能布局

景观设计以主河床整治工程后的地形为基础,以设计目标与原则、总体定位为指导,塑造“一河两带、三区五核、多元锦绣”的景观空间结构,强化场地空间特色与功能定位,塑造景观层次丰富的诗意生态廊道。

“一河”为主河床整治工程后的汾河生态主河道。

“两带”为东西滨河休闲景观带,场地整体狭长,设计以改善河道生态、丰富滨河景观为主要目标,两岸塑造疏林、草地、花堤、芦荡及绿岛湿地等丰富的生态景观,以东西堤顶路结合绿地内休闲步道、滨水栈道组织串联生态观光、生态科普等休闲活动,打造生态优异、景观丰富、内涵深厚、活动多样的生态滨河休闲景观带。

“三区”为滨水观光区、湿地科普区、生态保育区。景观设计以场地现状生境特征为基础,结合场地周边用地、功能需求,将场地划分为三大功能及风貌片区。

“五核”为以生态景观为基础、以诗意串联晋阳“唐风之韵”文化、水利文化、汾河文化为主题内涵的五大核心景观节点。

“多元锦绣”以场地生态基底为基础,结合场地设计、植物景观,在两岸布置以诗意汾河为主题,生态景观为特色,或观景、或体验、或休憩的锦绣多元景观节点。

4 生态景观绿化工程概况

4.1 景观工程布设原则

结合综改区及太原都市区的上位规划,将该区域定义为水环境治理与湿地公园建设的先行示范段。

1)原则:遵循整体系统的生态性原则、因地制宜的经济性原则、以人为本的人性化原则、有机多元的景观性原则;

2)示范要点:生态示范包括生物多样性示范,湿地生境营造示范水质净化示范,经济景观示范,智慧科普示范。

4.2 生态景观绿化工程功能分区

项目结合周边的用地情况及场地需求等,分为滨水观光区、湿地科普区、生态保育区。

1)滨水观光区

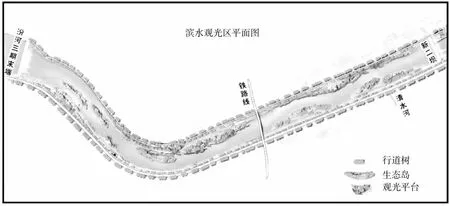

汾河三期至新二坝区域,场地现状坡度较大,以1∶3、1∶5 为主,场地高差5~6 m,且腹地较窄20~30 m不等;作为汾河三期的延续段,景观设计以现状生态基底为基础,通过植物种植塑造春光旖旎的滨河景观风貌,以自然生态观光为主要功能,通过观景栈道穿插亲水平台、眺望平台及云亭驿站等节点,让游客观赏体验汾河自然风光,见图1。

图1 滨水观光区平面图

2)湿地科普区

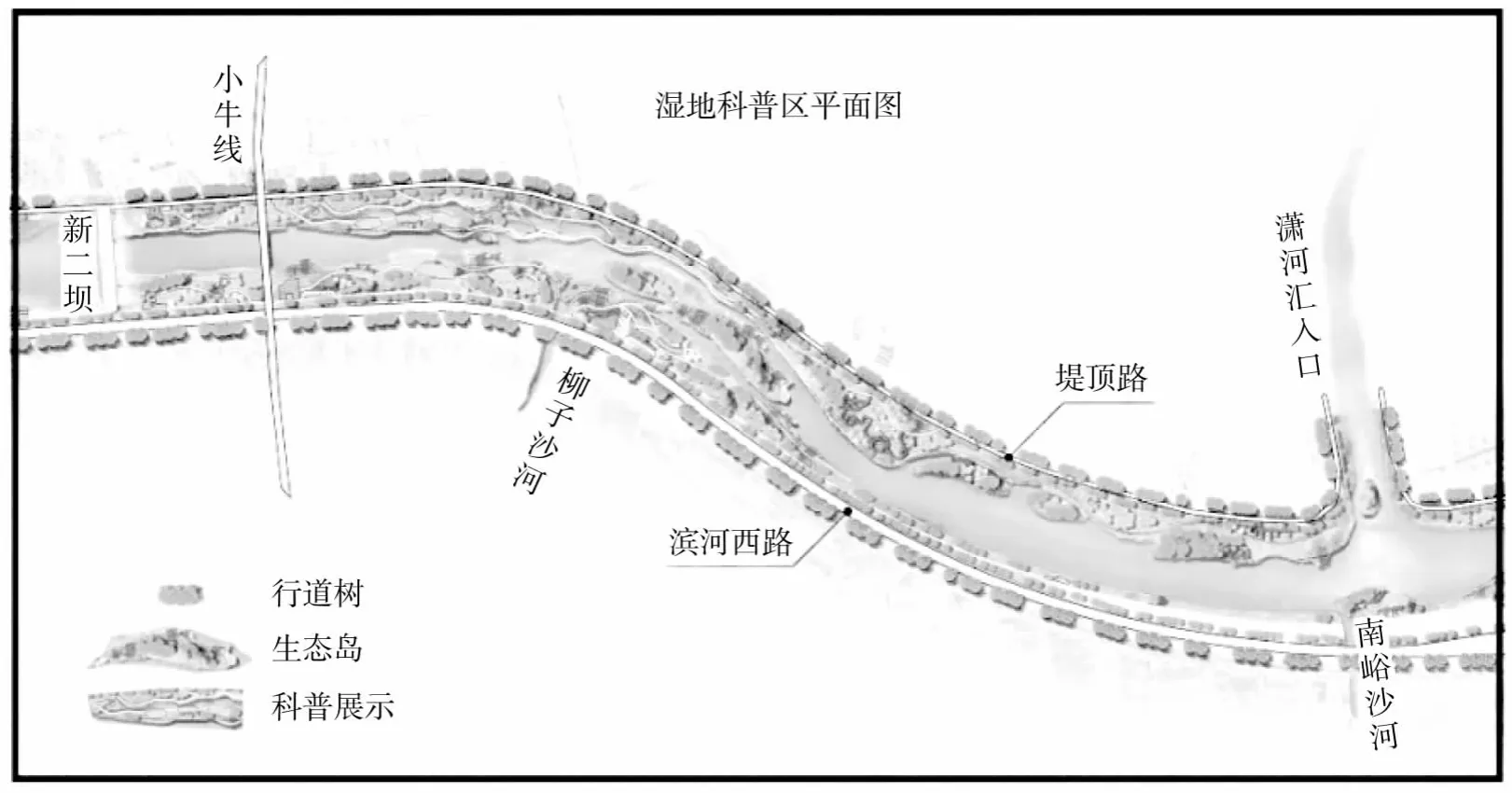

新二坝至潇河入河口区域,为场地中段区域,也是游人主要来向,场地坡度较为缓和,以1∶5 为主,场地高差3~5 m,腹地宽度较为开阔15~150 m 不等;作为场地开阔、游人集中的区域,景观设计打造花溪水岸的湿地景观风貌;区域以水利文化生态科普、湿地体验为主要功能,该区域通过水利广场、湿地花溪、湿地花田等节点的设计,引导游客参与,让游人在此观鱼、观景,研学,通过自然的湿地风光,寓教于乐中展示湿地的科普教育功能,见图2。

图2 湿地科普区平面图

3)生态保育区

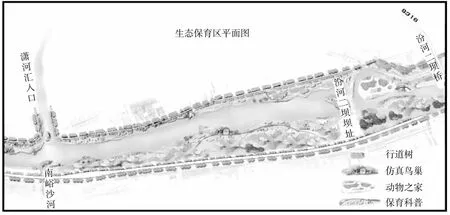

潇河入河口至二坝区域,场地坡度较为缓和,以1∶10 为主,场地高差2~3 m,腹地宽度较为开阔15~50 m为主,部分区域可达150 m,该区域现状生境状况良好,水草风貌,多有鸟类栖息;景观设计以现状风貌的保护培育为主,主要体现在植物的保护与配置及动物景观的保护与培育两个方面,规划低干扰的景观节点,严格把控游人的进入,为湿地的鸟类、昆虫等动物提供良好的生态环境,从而达到育种、繁衍的功能,充分发挥湿地的生态功能,见图3。

5 生态景观绿化工程植物主题设计

根据场地功能分区及分区特色,规划不同的植物景观主题,突出以“春夏秋冬”为特色的植物景观风貌区。

滨水观光区着重春季观花的植物,提高观赏性,分为桃李芬芳(上层:桃李杏、海棠;地被层:大花萱草、百日草、玉簪),落樱寻芳(上层:樱花;地被层:诸葛菜、波斯菊),海棠春语(以各类海棠为主要景观树种)三个主题段落。

湿地科普区着重夏季湿地花卉景观景观营造,选择遮荫效果好、葱郁挺拔的乔木为主干树种,以水生植物(荷花、睡莲、千屈菜等)结合水景打造湿地花溪和花漾水岸主题段落。

生态保育区着重秋冬季主题景观的塑造,选择季相特征明显树种(五角枫、北京栾),以及特色观赏草(细叶芒、紫光狼尾草、拂子茅等),打造粉黛烟雨、芦荡秋风、禅庭墨雪主题段落。

植物主要为乔、灌木地被、水生植物及观赏草(浮水植物、漂浮植物、挺水植物、观赏草、草本花卉等)。

图3 生态保育区平面图

6 结论

先行示范段河道整治及生态景观绿化工程是一项在主河床整治工程基础上进一步推进的生态景观工程。项目的实施是深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记视察山西重要讲话精神的重要举措,是山西母亲河永续造福三晋人民的长远谋划。本工程坚持生态环境保护、修复及功能开发有机结合,以水利工程为基础,以生态建设为主轴,打造自然景观与人文景观交相辉映的水利长廊、生态长廊、文旅长廊。项目完成后,可进一步改善太原城乡段汾河两岸综合环境,有利于改善城市生态环境,提高居民的生活质量和生活水平,增加幸福指数。项目建成后收到的环境效益、社会效益必将转化为城市综合竞争力,提升城市南部的经济效益,对塑造新太原形象有着重要和深远的意义。