网络舆情治理的制度环境探析

孔建华

制度是影响人们行为的一系列规则或规范[1],也是一系列规则、守法程序及行动道德伦理规范[2],具有长久性、稳定性,约束着人们的相互关系。人类的社会行为时常被包围在制度环境中,受各种正式或非正式规则的规范。当今世界已进入风险社会,社会矛盾具有隐蔽性,任何潜在的社会矛盾都可能引发较为严重的社会运动。[3]网络舆情兼具现实性与抽象性,在市场失灵与政府失范并存的背景下,政府和市场的边界变得模糊不清,公民权利意识觉醒,公民利益诉求呈现多元化,社会不均衡、不充分发展上升为社会的主要矛盾等,既是社会风险和政府失范的潜在根源,也增添了网络舆情治理制度环境的新特征。制度环境也影响着政府舆情管理实践中的行为动机及策略或机制的选择。[4]

一、政府部门管理碎片化

碎片化原指将一个整体物分解成破碎的零件,分解零件之间缺乏有机组合,致使实体的整体功能和效用降低。该词如今广泛应用于社会学、公共管理等领域,用以指代公共行政和公共管理中出现的权、责、职不对称,管理分割,部门保护,服务裂解等现象。[5]政府部门管理碎片化,主要指政府管理过程中由于政府工具选择不当、公共行政伦理缺失或部门之间缺乏有效沟通与合作等所造成的政府内部条块分割、府际关系紧张、政府整体政策目标无法顺利实现的现象。这不是一种特殊现象,而是现代民族、国家转型的一个基本特征。

社会分工打破了传统的家族思想和观念,将人视为专业技术的角色,置于不同的劳动岗位,个体决策由此变得更加理性。但过度的分工割裂了人与人、部门与部门之间的关联,由此损耗了整体的效益,社会呈现出一种碎片化、分散化的格局。政府部门也无法摆脱分工的困境。一方面,传统的官僚制结构难以适应社会分工的发展。转型过程中,新现象、新问题不断地涌现,需要政府治理的事务越来越多,政府内部不断设立新的管理部门,导致整个官僚机构的膨胀。孙立平认为,部门利益化实际上是公共权力被私利分解,而这个私利主体恰好是公共权力机构的一部分。[6]另一方面,政府人员的非理性因素也在逐渐凸显。公务员兼具理性经济人与公共人的双重身份,按照韦伯的观点,职业的公务员应该抹去经济人的角色,作为一名职业的公共人员行使职责,但官僚机制很难分辨公务员在何种情况下伪装成职业的公共人、谋取的是经济人的利益的现象。现代的官僚体制并不是韦伯意义上的官僚体制,在韦伯看来,理性化和专业分工建立在高效的基础上,各个部门之间分工明确,有明确的规范章程且能实现专业分工的无缝对接。但碎片化的社会现象和格局使得政府各部门之间清晰而明确的分工几乎成为不可能。横向的行政业务之间,纵向的官僚層级之间,以及部门与部门之间都出现了不同程度的权职重叠、真空等现象。科层治理由于服务视野狭隘,目标与手段不匹配,资源浪费、机构重叠、资源与服务分散等造成了公共服务整体上分散性、不均衡性和非连贯性等问题。[7]

网络舆情管理也存在着碎片化现象。主要是还未建立完善统一规范的网络舆情回应管理制度及监督问责机制,导致无论是纵向的上级命令—下级服从,还是横向的职责—分工,这种条块分割的官僚等级职能结构,在舆情回应中时有无所适从、行动迟缓、本位主义的表现。[8]从网络舆情自身属性来看,舆情和舆论具有较高的分散性和多元化特质,言论自由、各抒己见是舆情和舆论的基本特征,网络提高了舆情和舆论传播的隐蔽性,意味着网民可以躲避政府的监控,无后顾地阐明自己的观点和主张,一些新奇的想法或道出了部分公民压抑已久的情感,或因其独特性而吸引公众的眼球。通过技术性的处理,一些现实中不敢提的想法可以在网络环境中匿名展现出来,引发更多人的关注、响应和追随。但网络领域对政府部门来说,是一块较新的“处女地”,传统网络舆情管理以监控为主,政府重点关注的是部分敏感和具有特殊性的网络言语,敏感性和特殊性标准通常取决于审阅人的偏好,网络监控机制难以覆盖到网络体系的各个角落。政府部门之间合作与协调的缺失导致了碎片化的制度结构[9],以预防为主的舆情监控缺少后续跟踪与对接部门,线上互动与线下决策存在时间差,遗漏的敏感信息造成的社会风险难以得到及时和有效处理,传统网络舆情管理体系整体上具有滞后性和脆弱性。

政府网络舆情治理面临着内、外、上、下四个方向的阻力,缺乏整体性。从外在场域看,网络舆情涉及政治、经济、文化、社会、科技、生态等各个领域的诉求和矛盾,网民的数量远远多于政府工作人员,且每位网民有不同的需求。从内在角度看,政府机构虽然庞大,但并非全能,需要集中力量解决关键性问题,无法全面照顾到具体个人的具体需求。职能部门之间衔接不畅,重复管理、管理空白等现象仍然存在。政府技术革新手段也时常滞后,电子政务仍处于摸索阶段。从上层行政压力体制看,以政绩为导向的维稳观将社会视为僵化、稳定与静态的社会结构,公众诉求、部门利益、行政绩效、公共利益时常交织与冲突。从基层政策执行情况看,一些政府人员官本位、懒政等思想严重,忽视和放任一些消极网络舆情传播,以至于错过了网络舆情引导的黄金阶段。

二、网民权利意识多元化

权利是现代社会的基本特质之一,强调人之为人的本质,反映了公民对自身角色及价值的定位。权利先后在与神权、权力的抗争中取得。权利意识是权利主体对权利体系及其社会规范意义在头脑中的主观反映,包括权利认知、权利情感、权利评价、权利意愿和权利信仰五个部分。[10]从历史的渊源看,权利和权利意识是一种奢侈品,但到了现代,这种奢侈品日益纳入到了基本物品的范畴,权利成为现代公民的一种基本诉求。权利意识的觉醒突出表现为权利主体从依附性人格转向主体性人格,意味个体在人格上是独立、平等的。外在的社会分工决定了个体社会地位,但每个人的基本权利特别是基本政治权利是相同的。

权利内容的复杂属性及权利主体面临的不同历史和社会境遇共同促成了公民权利意识的多元化。权利是一个高度抽象且包容性的词汇,意味着从一种较为简单的生活方式置身于更加复杂化的社会,它囊括了基本权利及由此衍生出来的利益等。正是如此,有人会将权利同具体的利益等同起来,一旦利益无法得到满足,就认为自身的合法权利遭受了侵犯。也有一些人打着权利的旗帜,实则将自己的意愿强加于他人。实际上,权利与责任是对等的,任何权利的行使必须以履行应有的责任为前提。换句话说,权利的获得是一种资格,这种资格以共同体成员遵守相应的契约原则和契约精神、自觉服从契约的程序性规定为基础。但不同历史和社会情境中的权利主体对权利的解读方式是不一样的,权利意识多元化既是社会制度结构的产物,也是权利主体发挥自身能动性的结果。转型过程中,虽然公民的权利意识在不断觉醒,但整体发展不平衡,多维性、变动性、矛盾性等特征并存。[11]

从2018年网络舆情热点分析(表1)看,网民的矛头多指向“公序良俗”,舆情信息的背后反映了公民的认知和价值倾向,这些倾向日趋复杂化和多元化,也增加了网络舆情治理的难度。不同于刚性化的体制或制度,权利意识是一种柔性的社会存在,难以测量和评估。无可否认,网络舆情中的确有传达公民基本权利诉求的成分,但更多的是具体个人利益的表达。网络成为网民只讲权利不谈义务和责任的场所。相较于普通公民身份,网民身份的加入增加了现实公民角色扮演的复杂性,具体的网民身份完全可以被虚构,但相应的网络规范和治理体制却不完善,甚至是一片空白。网民言论权责关系并不明朗,相应公权部门的缺位导致失范网络言语难以及时规制,甚至为一些不法分子提供了犯罪的场所。而网络互动是带上面具的网民之间的互动,言语、表情包等具有了煽动性,最具影响力的言论往往能引发普通公民情感性和非理性的共鸣。此外,网络舆论缺少刚性规则的限制,这对网民的信息甄别能力提出了较高的要求。网络舆情治理既是一个技术性难题,也是政府治理领域的空白点。

三、网络舆情风险扩大化

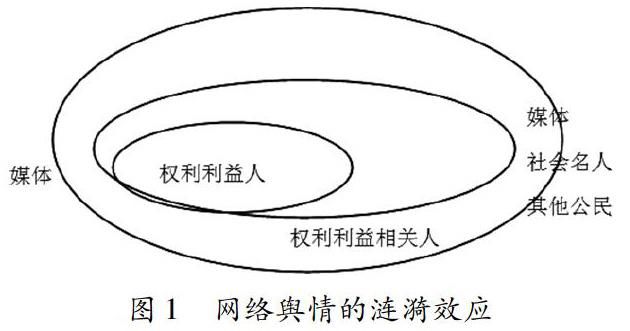

风险社会不等同于具体的社会事件或社会风险,而是历史性、普遍性的社会风险。它是对现代性的反思,正如工业文明解构了农业或封建社会结构,今天的现代化正在消解工业社会,取而代之的是一种风险社会。[13]风险社会既是对人类文明发展的否定,也是人类文明发展的前进。正如马克思主义“否定之否定”规律一样,风险社会虽然是一个悲观和消极的词汇,却警示了人类对自身发展文明进行反思。1988年Kasperson等人提出风险的社会放大框架指出,风险社会时代任何事件的影响都可能最终超出它的初始效应。[14]风险社会背景中,任何一个小结点带来的风险都可能通过发达的社会网络引发整個社会网络或社会系统的振动,为风险的扩大化制造契机。社会就是一张巨大的网络,舆情风险能否扩大化,主要取决于舆情传播者能否触动社会网络的关键结点,将舆情风险扩散开来。网络为舆情风险的扩散提供了这样一种可能性和便捷性。网络舆情风险的导火索通常是较小的或者较为特殊的个案,这些个案或与其他网民的利益诉求具有相似性,或涉及人权和社会道德的底线,或个案案主或相关利益群体遭遇到了不公平、不合理的对待,合理的利益主张没有得到相关部门或利益群体的考量或利益诉求实现受阻。网络为案主和个案相关群体的利益诉求提供了非制度化的路径选择。这是因为网络舆情风险的生成具有涟漪效应(图1),首先影响的是利益相关者,这同案例本身的普遍性或特殊性相联系。围绕案例,一系列网络言语生成,诸多的因素如自愿度、风险的熟悉度及可能潜在的威胁等都对人们的风险感知产生影响[15]。随后,网络舆情风险开始扩大化,倘若此时官方语言缺失或回应话语失范,网民之间就容易形成非正式的虚拟组织,产生网络舆论的领袖,相关网民可借助网络平台上诸如明星、名人、媒体、官方等较有影响力的组织或个人,扩大舆论风险传播的范围和速度。在风险扩大的涟漪效应中,最先受到影响的是少数个人,然后波及到更广泛的机构和人群,最后涉及面临相同风险问题的利益相关者。[16]当外围群体与利益相关者或网民开始进行互动时,网络舆情风险将向更外层的群体扩散,最终引发整个社会网络的普遍关注。

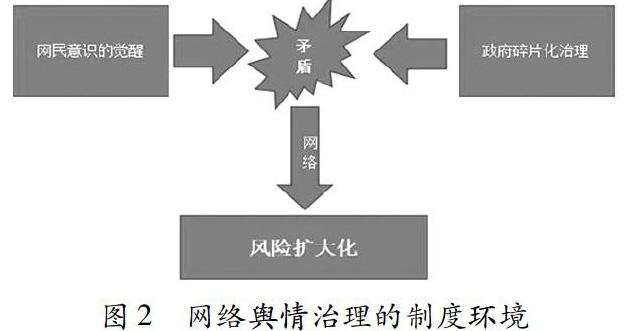

综上,如图2所示,当今世界利益诉求多元化、利益表达方式丰富化,网民权利意识逐渐觉醒,原有的管理格局被新型的多中心治理格局所取代,但政府职能转变却滞后于现代化的需要,呈现碎片化治理格局。政府管理不仅没能有效满足公众的基本需求,反而滋生了矛盾,加深了公众与政府间的冲突。各领域积压的矛盾在网络舆情作用下,将社会风险扩大化,演变成为网络舆情危机。碎片化的政府管理模式无法应对该挑战,这既反映出公民利益诉求平台及参与渠道的缺失或缺位,也表明碎片化治理格局严重阻碍着政府现代化治理能力建设。网络舆情风险并不是简单的言语管理、引导及风险扩大化问题,实际上也是风险社会下制度与社会结构问题。一个线下的小事件或案例能够引发较大的网络舆情风险,本身就说明,地方政府管理方式、管理模式和治理体系可能存在着一定问题。网络舆情风险的扩散和传播是风险社会的一个有力印证,它表明,现代社会任何一个小的事件都可能产生蝴蝶效应,引发较大的舆论危机。

参考文献:

[1]俞可平.中国公民社会:概念、分类与制度环境[J].中国社会科学,2006(1):112.

[2](美)道格拉斯·C·诺思.经济史中的结构与变迁[M].陈郁,罗华平,等译.上海:上海三联书店,上海人民出版社,1994:225-226 .

[3]Ulrich Beck.Risk Society:Towards a New Modernity[M].Los Angeles:Sage Publications Ltd,1992:3-8.

[4]周伟.自媒体时代网络舆情政府回应困境与消解路径[J].情报杂志,2018(4):100-105+99.

[5]唐兴盛.政府“碎片化”:问题、根源与治理路径[J].北京行政学院学报,2014(5):52-56.

[6]孙立平.利益化部门的形成[EB/OL].http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.aspidWriter=0&Key=0&BlogID=804962&PostID=8080411.

[7]曾凡军.从竞争治理迈向整体治理[J].学术论坛,2009(9):82-86.

[8]周伟.自媒体时代网络舆情政府回应困境与消解路径[J].情报杂志,2018(4):100-105+99.

[9]Sylvia Horton, David Farnham.Public Administration in Britain[M].London:Macmillan Press LTD,1999.

[10]征汉年,马力.论权利意识[J].北京邮电大学学报(社会科学版),2007(6):65-70.

[11]吴斌.我国公民权利意识现状评述[J].云南社会科学,2009(3):64-68.

[12]网络舆情分析报告[EB/OL].http://yuqing.people.com.cn/n1/2018/1226/c209043-30488691.html,2018-12-26.

[13]Luke K.Cooperrider,Books Review[J].Michigan Law Review,1961(60):120.

[14]Kasperson R E,Renn O Slovic P,et al.The Social Amplification of Risk: A Conceptual Framework[J].Risk Analysis,1988(2):177-187.

[15]Slovic P,Fischhoff B,Lichtenstein S.Why Study Risk Perception?[J].Risk Analysis,1982(02):83-93.

[16]Kasperson R E,Renn O Slovic P,et al.The Social Amplification of Risk: A Conceptual Framework[J].Risk Analysis,1988,8(2):177-187.

[基金项目:国家社科基金重点项目“国家治理体系和治理能力现代化视角下推进数字政府建设的理论与实践研究”(20AZD039)。]