容闳与晚清“制器之器”理念

赵云波 冀豪伟

摘 要 “制器之器”被称为晚清“工业建设最重要的新理论”,勾画出了中国机械工业体系发展蓝图。学界已知“制器之器”理念最早提出者是容闳,并且他也是第一批“制器之器”引进过程中的全程参与者。但是对于容闳“制器之器”理念的形成过程、具体内涵及如何成为晚清洋务派的共识等,尚需进一步考证与梳理。通过检索晚清时期涉及“制器之器”的文献,对容闳科学与机械工业背景的考察,还原了容闳“制器之器”理念的内容,以及如何影响了洋务派中坚并推动实施的过程,最后初步探讨这一理念为何在晚清难以全面实现的原因。

關键词 容闳 洋务派 制器之器 晚清工业

中图分类号 N092: T-09

文献标识码 A

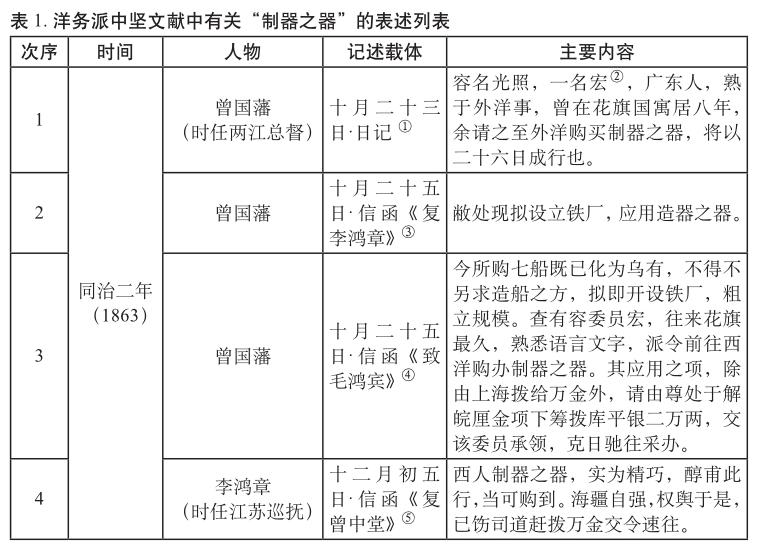

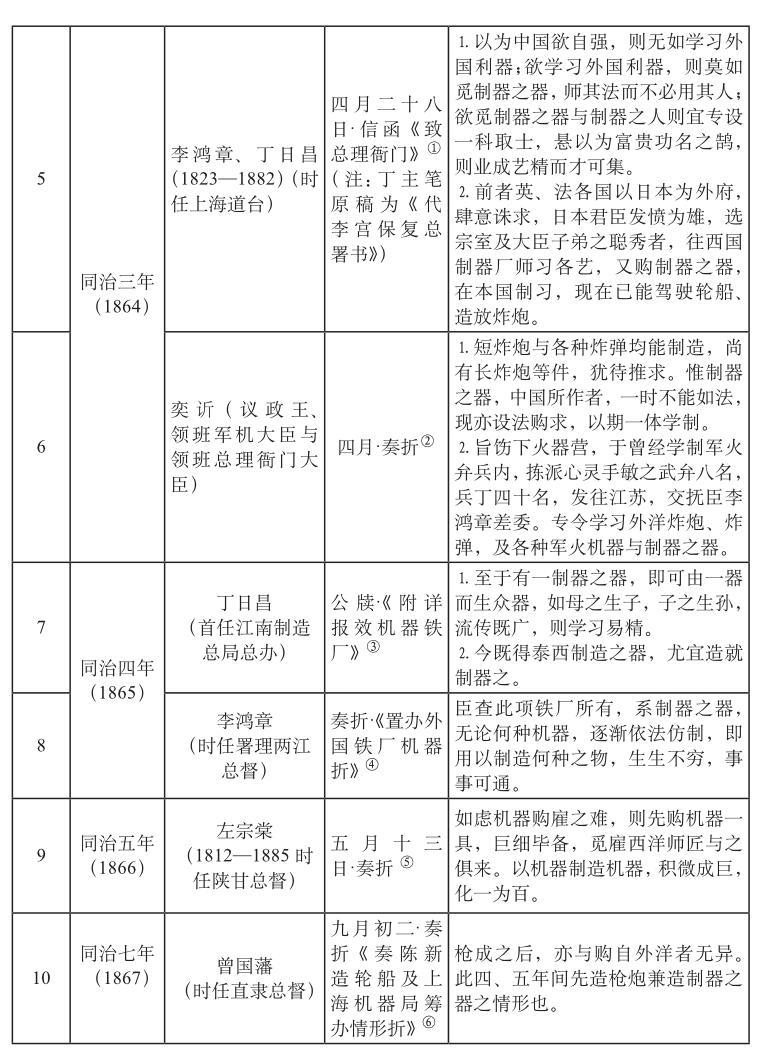

中国近代“言新工业史者皆自同治初始”([1],页3),内容上起于军事工业。以“自强”为目标的洋务运动,起初通过购买与初级仿制的方式,成规模引进西方科技并应用于军事工业,“第一次使中国原有的手工业生产逐渐为机器生产所代替”([2],页33)。这种“购器”“制器”的方式持续不久,1863年代表机床等基础工业制造设备的新名词——“制器之器”便出现在洋务派中坚的日记、信函、奏折中(表1),并成为“当时言新政者”的“一个普遍的口号”([3],页77)和一项方向较为明确的工业近代化举措。目前史料显示,容闳(1828—1912)是当时国人中最早系统提出和阐释“制器之器”理念的人,但是对于其“制器之器”理念的形成过程、具体内涵及如何成为晚清洋务派的共识等问题,尚需进一步考证与梳理。

一 “制器之器”缘起

“制器”一词古已有之,《周易·系辞》中就有“以制器者尚其象”的记载。古人解释其含义时多从“凡圣人之制器以利民用者……其能与阴阳象数吻合者”[4],即从儒家义理的角度进行注解。在近代工业背景下,“制器”被赋予了新的含义,如李鸿章在信中称“伏查泰西各国,明于制器尚象之理而得其用”,这里所“制”之“器”即是西人“所凭借以横行海外”的“轮船与火器”([5],页311)。曾国藩是最早将“制器”之后加上“之器”二字的人物之一,赋予了这一新名词基础工业机械的内涵①。其后“中国讲求炮械,创造机器”的“开山祖师”[6]李鸿章为建立江南制造总局所上奏折中认为“制器之器”即能够“无论何种机器,逐渐依法仿制,即用以制造何种之物,生生不穷,事事可通”[7]。而李鸿章的得力干将,也是江南制造总局首任总办的丁日昌,在奏折中认为“制器之器”“即可由一器而生众器,如母之生子,子之生孙,流传既广,则学习易精”([8],页261)。简要而言,“制器之器”即“工作母机——机床”,是现代意义上“制造机器的机器”,加工制造机器基本零件的必要工具[9]。可以看出,在近代工业起步阶段,洋务派高层已对作为“工业的核心基础设备”[10]——“制器之器”的内涵及其重要性有了较为直观的认识。

同时代文本中涉及“制器之器”的表述当然不限于表1所及,但是已经很能说明问题:“制器之器”获得了晚清洋务派中坚较为普遍的重视。例如,曾国藩在1863年给李鸿章的一封信中,不但指出“敝处现拟设立铁厂,应用造器之器”,并且在两次说明购器所需具体款额的同时还着意叮嘱“容委员今冬出洋,乙丑岁或有成船之望。恳饬司道于月解敝处四万中,速拨一万,交令成行。至要!至要!再颂少荃仁世弟大人台安”([11],页246)。需要注意的是,“至要!至要!再颂台安”的形式在曾、李二人的信函中极为少见。即使在第二年(1863)合围金陵急需用款“恳饬于四万之外加拨四万……支此危局”([11],页528)时,也只是“顺问台安”,此后有要解“三十三万”“二十万”的嘱托,亦只是“顺请台安”“复问台安”的形式,可见曾对此事之重视。

由表1可以看出,“制器之器”一词第一次出现是在曾国藩私人日记中,后在短时间内成为洋务中坚人物之间信件交流中的常见词汇,并最终上升为国家基础工业发展的方向之一。那么,这个理念在洋务派内部是如何扩散开来的呢?

(1)理念在洋务派内部的传播。1863年10月23日,曾国藩的日记中正式使用了“制器之器”四字,之后,便将这一理念与相关实践条件通过私人信函传递给了时任江苏巡抚、热心洋务的李鸿章。由于战争和技术的需要,李鸿章当时欲设立铁厂,曾国藩便将“应用造器之器”的理念告诉李鸿章,并恳请他出资购买。李鸿章随即回信认为“西人制器之器,实为精巧”,可借此达到“海疆自强,权舆于是”的目的([5],页278)。

(2)理念在地方与中央达成共识。地方上的洋务派领袖决定设立机器厂并着手购买“制器之器”之后,便将这一理念通过官方正式文书上报给了中央同样热衷洋务的议政王奕?,其时奕?主持着办理洋务及外交的特设机构——总理衙门的主要工作。在朝廷上下欲“自强”的氛围中,这封由熟悉洋器的丁日昌主笔,由李鸿章上奏的信函中指出“以为中国欲自强,则无如学习外国利器;欲学习外国利器,则莫如觅制器之器”,直指“制器之器”对于中国自强的重要性。并且提议“欲觅制器之器与制器之人则宜专设一科取士”,可见在确立和实施“制器之器”理念之外已经开始考虑相应人才的培养问题。李鸿章还以日本之崛起为例,认为“日本君臣”在“发愤为雄”之后,便一方面“选宗室及大臣子弟之聪秀者,往西国制器厂师习各艺”,另一方面“又购制器之器,在本国制习”,以达到“已能驾驶轮船、造放炸炮”([5],页311)的效果。信函的内容得到奕?首肯,他理解为“中国所作者”“ 惟制器之器……一时不能如法,现亦设法购求,以期一体学制”,并同样提议“拣派心灵手敏之武弁……专令学习外洋炸炮、炸弹,及各种军火机器与制器之器”[12]。至此,洋务派上下对“制器之器”理念以及如何引进等相关问题上初步形成了共识。

(3)理念的早期实践。建立机器厂及先期购置“制器之器”是洋务派当时较为可行的途径。1865年6月,李鸿章先在上海虹口一外国人的铁厂基础上着手从美国引进了首批“制器之器”,后并入江南制造总局。三年后,曾国藩便将“此四、五年间先造枪炮兼造制器之器之情形”专折上奏,以示成效。折中写道江南制造总局已能够将“厂中洋器以母生子,触类旁通,造成大小机器三十余座”,并且“枪成之后,亦与购自外洋者无异” [13]。

从私人日记到往来信函再到官方文书,展现出了“制器之器”理念从个体到群体,进而成为国家建设基础工业的主张之一的过程。翻阅世界近代史,很容易看到,建立完备基础机械生产体系是近现代工业形成的基本条件和标志,即使在21世纪的今天,也依然是衡量一个国家工业实力的重要指标。问题的关键在于,上述传播“制器之器”的洋务中坚群体,虽在战火中对基础工业的重要性有了一定的认识,但他们基本是在儒学培养下以传统知识结构和修养为主的官员,而且这个理念提出之时,洋务派中绝大多数并没有留洋经历。那么,洋务派“制器之器”理念从何而来?1863年“制器之器”一词为什么突然出现在曾国藩日记中?实际上,在曾国藩同一篇日记中已经有了答案,这都与“广东人”容闳有密不可分的关系。

二 容闳的科学与机械工业背景

容闳是近代中国著名的教育家、外交家和社会活动家,第一位毕业于美国耶鲁大学的中国留学生,被称为“是最早系统地接受过西方资产阶级教育的中国人”[14]和“新中国运动中的先驱”[15]。他促成并且经理的第一批官费赴美留学幼童不仅广为世人熟知,历史细节也清晰可见。比较而言,尽管容闳是“制器之器”理念最早提出者和第一批“制器之器”引进过程中的全程参与者,但对其理念的形成过程及内容还有待深入的梳理。1909年出版的容闳自传中,详细记述了1863年10月他首先向华蘅芳、徐寿等人提出“制器之器”理念,并在数日后第二次会见曾国藩时正式提出“制器之器”理念的情形,也正是这次会面,“制器之器”理念影响了曾国藩。但是,在当时中国对西学西器欲迎还拒的大时代中,容闳本人是如何能够先国人一步提出“制器之器”的理念呢?

1.教育经历所塑造的近代科学背景

大家都知道,容闳的早期教育是在教会学校马礼逊学校完成的,所习课程多涉自然科学史知识,比如,他学习了与天文学与自然哲学相关的地理学的数学原理①;在算术中,研究了科尔本的续集……并且熟悉书面算术的所有基本操作,以及普通分数②;力学课程中,学习运动和引力三大定律③[16]。可以看出,到1845年从马礼逊学校肄业时,容闳已具备了相当程度的科学素养。

容闳在美国耶鲁大学期间,恰逢谢菲尔德科学院(Sheffield Scientific School)——也是全美最早將其课程用于“促进自然,物理和数学科学研究”的学院之一——于1852年由威廉·奥古斯特·诺顿教授(William Augustus Norton)建立了工程学院,而设想“学成专科议归国”的容闳曾“入此院附习测量科,拟为将来学习工程之预备”,最后因“不能自筹资斧”以及“美人”希望他回到中国“热心传道”([17],页28)等原因而未能实行。但从中也可以看出,“制器之器”理念的提出并非容闳凭空而出,这种在潜移默化中接受的“第一流”的西式科学教育是其理念提出的深厚基础。

2. 社会交游所影响的商业与机械工业背景

1854年,容闳大学毕业后归国。最初的工作与交际基本上是在外国人的圈子里,他先后在广州美国公使馆、上海海关等供职,其后,从1857年至1864年,他投身往来于上海和美国的丝、茶生意①([18],页155)。容闳自认为这些经历是“推广交游”的过程②,他在与旗昌洋行(Messrs. Russell & Co.)等公司交往中,积累了商业采购经验,并且结识了一些美国机械工程师。在上海期间,与在华传教士频繁接触,并通过他们认识了引荐其进入曾国藩幕府的“上海朋友”(Shanghai friends)③张斯桂、李善兰等人。

1856—1860年期间,容闳赴美购器途中,专程参观伦敦惠氏机械厂(Whitworths Machine Shop)时遇到了托马斯·克里司特(Thomas Christy)。容闳虽未提及此人职业是什么,但1872年出版的《工程师》(The Engineer)④期刊中,在专利期刊(The Patent Journal)部分,有伦敦芬切其街(London,Fenchurch—street)的一个名叫Thomas Christy的人在1872年6月与多人申请了“用于改进拉升沉船和其他物体的船舶结构”⑤[19]的专利描述。从所处年代、所在地址、相遇时间、相同名字以及职业,笔者推测《工程师》期刊上的工程师Thomas Christy就是容闳所认识的托马斯·克里司特。此外,容闳专程参观的惠氏机械厂是一家以开发各种精密机床以及基础精密仪器而成名的机器厂,其时正是创始人约瑟夫·惠特沃思(Joseph Whitworth,1803—1887)在经理这家机加工车间,作为“英国早期的机械制造者”⑥[20],惠特沃思“主要致力于机床的改进,包括双工车床,刨床,钻孔,开槽,成型等机床”⑦ [21]。

以上可以看出,一直以来,容闳虽专注于“教育计划”,但其根本目的在“择最有益于中国者为之”([17],页22),故而他不但从大学阶段就开始关注机械工程方面的内容,其后也在注意相关的行业信息,并广泛交友。这个过程中,他还结识了对于引进“制器之器”十分重要的机械工程师——约翰·哈斯金(John Haskins)。

三 容闳“制器之器”的提出与实践

容闳在中国近代史上具有标志性意义,但就当时而言,他的身份并非科举“正途”出身,1863年之前,更是与洋务高层基本没有交集,因此,有学者形容他在当时只是“边缘人”[22]。那么,这样一位“边缘人”的工业理念如何在他见到曾国藩之后很快获得洋务中坚的认可,并且成为第一批“制器之器”的海外采购的直接参与者?

(1)入曾国藩幕:“魂梦不忘之教育计划”有望实行。1861年,曾国藩攻下安庆不久后,便建立中国近代第一个军工企业——安庆内军械所。这期间有一批“制器之士”如李善兰、徐寿、张斯桂、张文虎等集聚于此。据容闳回忆,当时安庆曾幕有百人左右,而“幕府外更有候补之官员、怀才之士子,凡法律、算学、天文、机器等等专门家”,战乱年代,此处却能出现“举全国人才之精华,汇集于此”的盛况,在容闳看来,在于“曾文正一人之声望道德,及其所成就之功业”([17],页87)。如前文所述,这段时期容闳在上海通过伦敦传道会中教士惠来(Rev. Wiley)结识了数学家李善兰,其后又通过李与张斯桂、张文虎等相识。1863年,还在贩茶业的容闳“魂梦不忘之教育计划”因张斯桂从安庆一封意外的来信有了“实行之希望”([17],页81)。其时“工于制造洋器之法”[23]的张斯桂已入曾幕,让容闳惊讶的是,“初无若何交谊。仅人海中泛泛相值”之人在信中称“承总督之命,邀余至安庆一行”。而此时恰在容闳“赴南京识太平军”之后不久,两军对垒之际,他担心自己被疑为“奸细”,故而婉言相拒。两个月后,又连续接到张斯桂的第二、三封与李善兰的第二封来信而疑窦方释,进而踏入“弃商业而入政界”的“第一步”([17],页83)。

(2)安庆会晤:正式提出“制器之器”理念。容闳于1863年10月初抵达安庆,第二天便在与曾国藩的第一次会面中婉拒了曾国藩提议其任参军的建议。其后,在询问已在曾幕的“上海朋友”“总督招予入政界之意”时,容闳方得知“中国设一西式机器厂”“惟厂之性质若何,则尚未决定耳”([17],页87),他当即提出“此厂当有制造机器之机器”的建议。随后在抵达安庆“约两星期”后与曾国藩第二次会面。由于之前好友的提醒,当曾国藩问及“若以为今日欲为中国谋最有益、最重要之事业”时,容闳没有贸然提出自己怀揣已久的“教育计划”,而是将自己对于建立机器厂的设想告诉了曾国藩。后者虽谦称机器不是他的专长,但“制器之器”一词当晚便出现在他的日记中。

(3)赴沪之行:主张购“制器之器”以“徐图自强”。经曾国藩推荐,容闳在十月底抵沪后结识了李鸿章。作为曾国藩事业上的继任者,容闳认为他“性情、品格,与文正迥不相侔”“喜怒无常,行事好变迁”([17],页110)。但在“今日士大夫往往谓火器为技艺,耻而不屑习之者”([8],页877)的环境下,传统士人经过战争洗礼成长为曾国藩、李鸿章、丁日昌这样趋向洋务者并意识到基础机器重要性的官员着实不可多得。作为洋务派的中坚力量,李鸿章极为认可“制器之器”的重要性,并为引进“制器之器”乃至为其后留学计划出资出力,功不可没。这里需要提及的是容闳于1865年结识的与他交往“颇投契”的丁日昌,是一位“思想议论,影响李鸿章最深”([1],页56)的洋务派人物。丁日昌一直在关注西式火器与机械,并极力倡导引进与学习,是洋务派中难得的技术型官员。容闳在购回“制器之器”之后一段时间便是在上海帮助丁日昌管理江南制造总局。而且从丁日昌1865年的公牍中关于“制器之器”与“以母生子”的论述看,其理念当受容闳影响极大。容闳虽未直接进入洋务派高层,但他与洋务派主要官员交往密切。正因如此,当洋务派为“徐图自强”急需西洋之器,“然其技可师,而其人不可用”,又经过委托李泰国购船受骗一事后,无论在理念认可还是之后购买“制器之器”这一关乎“根本”的任务上,容闳都成为了非常合适的人选。

(4)跨洋之旅:首批“制器之器”由纽约运抵上海。容闳在1863年抵沪从李鸿章处获取经费后,便开始物色机械工程师以完成“制器之器”的引进。恰逢此时,有一美国机械工程师约翰·哈斯金①为旗昌洋行(Messrs. Russell & Co.)带机器到中国([17],页155),其业务刚刚结束准备返回美国。在之后的购买过程中,容闳将“此机器装运回国之事,当若何处置”和“订货单、提货单、机器价值单以及保险装运等费”([17],页93)全部托付给了约翰·哈斯金,开启了近代海外大型采购西式机器的先河。作为马萨诸塞州本地人,约翰·哈斯金与菲奇堡(Fitchburg)镇的诸多工厂一直在合作,他自己也曾在此成立过哈斯金机械公司(Haskins Machine Co.) [24],因此他最终选择了朴得南机械公司(Putnam Machine Co.)进行“制器之器”的制造并非偶然。作为“美国最悠久、规模最大的车床制造商”①[25],朴得南机加工车间(Putnam Machine Shop) 1838年建立之初的主要业务即是车床(machine tools)与固定式蒸汽机(stationary steam engine)的生产。从1858年正式成为股份制的朴得南机械公司(Putnam Machine Co.),以后被称为“包括机加工厂、铸造厂和锻造厂在内的美国最悠久、规模最大的企业”②。

概言之,容闳在约翰·哈斯金的帮助下选择了合适的供货方,机器于1865年春顺利运抵上海并送达江南制造总局,高质量地完成了“制器之器”理念及实践的第一步。

四 还原容闳的“制器之器”理念

前文对洋务中坚文本中相关表述的梳理,“制器之器”之义已大概显现。那么,容闳作为这一理念在晚清中国的最初提出者,他本人的“制器之器”理念到底有着怎样的内容?

1.内容上兼顾军工与民用

容闳不仅关注当时急缺的军事工业,也注意到关乎国计民生的民用工业。

如前文所述,在回答徐壽、华蘅芳以及曾国藩时,对于不同学习背景、身份地位的对象,他的回答虽主旨均为“简而言之,他们必须拥有一般的和基础的机器才能生产出特定的机器” ③([18],页149),但有方向上的细微差别。在与曾国藩的对话中,考虑曾国藩作为还处于战争期间的“总督”(Viceroy),且之前对徐寿等人的承诺,容闳在陈述完主旨后这样讲:“我特别提到了枪械的制造。制造枪械的零部件需要单独的机械,但是我还赞成机加工车间不仅仅是为了制造枪械,而是能够适用于生产制造枪械、大炮、弹药筒或其他任何东西的特殊机器。”①([18],页151)可以看出,容闳转变策略特意强调了“制器之器”在军事工业方面的基础作用。而在之前与徐寿等人的对话中,容闳则是这样说的:“由不同种类和尺寸的车床、刨床和钻头组成的机加工车间将能够生产用于制造枪支、发动机、农具、钟表等物品。”②([18],页149)由此可见容闳本来的愿景。他所期待的“西式机器厂”,是不单为制造枪炮的军工厂,更应制出能够生产引擎、农具乃至钟表等等有益于国计民生的“机器母厂”。从聚焦军事工业的基础,到兼顾军工与民用的基础,这一转变,就不单是为近代军事工业提出“母厂”建设思想,也是对建立近代工业体系基础的关照。

2.地域上着眼全国布局

容闳不仅仅局限在东南,还期待完成覆盖全中国的近代工业体系。

以军工为主要内容的“自强”运动起步后,曾国藩于1869年在一封信提醒自己的学生、“自强运动的中坚”([3],页43)李鸿章:“东南新造之区,事事别开生面,……制器造船各事皆已办有端绪,自强之策,应以东南为主。”([26],页549)他认为之所以应着力在东南,是因为“北方数省因循已久,无良将劲卒足备任用,饷项又难筹措,设备之说,诚为毫无把握”([26],页549)。曾国藩产生这样的想法,很大一部分是囿于自己权力有限。而其后北方除崇厚所创天津机器局外,其他能与江南制造总局相抗衡的机器厂几乎没有。反观容闳的理念,首先他认为“在像中国这样辽阔的国家……他们需要许多基本或基础的机加工车间,但是在他们拥有一个(并且是一流的)之后,他们可以将其作为再生产其它可能更好或更先进子厂的母厂”③([18],页150)。这就表明容闳站在中国全局,而非东南半壁江山的角度提出“制器之器”理念,他设想在一家一流“母厂”基础上,衍生出遍布全国的“子厂”。其次他进一步指出:“如果拥有了数座母厂,那么就能够让这些工厂在需要的情况下彼此合作。”①([18],页150)也就是在之前设想的基础上,使已建成的各“母子”厂相互合作、互通有无。按这一设想,便会形成联结全国各地区的一整套机械生产网络,不仅能够满足地区内部的机械供应,还能合力生产以备急需。

3.产品上产生全球竞争意识

容闳不仅着眼国内,还产生了全球产品竞争意识。

起始于18世纪60年代的工业革命,使得西方国家完成了从手工业生产向机器生产的转变。借着全球领先的机器设备,在广阔的海外市场与巨大的商业利益的驱动下,西方国家进而建立了以其为主导的全球军事与商业形势。在这一由西方主导的全球商业背景下,容闳看到尽管中国生产技术与设备落后西方近百年,实则以国内潜在的供给能力与发展潜力,若能实现他所述关于“制器之器”的整体设想,在中国进行生产和扩大会更便宜,因为这里的劳动力与原材料都比欧洲和美国更廉价②([18],页150),通过国内丰富且低廉的劳动力与原材料这一比较优势下生产的机器,以其整体成本的低廉便可与欧美等强国的机器产品进行竞争。

五 结语

容闳“制器之器”“勾画出了中国机械工业体系发展蓝图”([2],页37),并且也的确完成了“近代中国第一次较大规模地引进外国的先进机器设备” [14]的任务,但直至清廷覆灭,这一蓝图并未真正实现,有学者就评价这一方案“只能是一个美妙的乌托邦”[27]。一个曾在洋务派中已达成共识并获得初步实践的理念为何会不了了之,难以实现?其中原因固然复杂,但至少以下三点不容忽视:

第一,“制器之器”的建设是一项系统工程,这一行业更是一个“战略性行业”[28],离不开社会环境的支持。在容闳所处的时代,由于资金、原料、运输等问题,机器制造业的配套设施如铁路、钢铁等民用工业等始终无法跟进,钢铁冶炼业更是“甲午战争前洋务派最晚涉足的一个民用工业领域”[29]。以江南制造总局为例,直至近代工业起步后的30年——1890年,方开始筹设炼钢厂。而洋务派由军事工业兼顾民用工业从织造业入手,是以1882年上海机器织布局创建为标志,也在近代工业起步后的20年。可见,国家实力与科技水平等限制使得“制器之器”理念与实践无法持续推行。

第二,“制器之器”引进之后,欣赏容闳并支持“制器之器”理念的曾国藩于1872年便已去世。曾国藩的继任者李鸿章虽同样认识到“制器之器”的重要性,但在具体实施层面上与曾国藩有分歧。他认为较之“路远价重”出洋购买机器而言,培养制造“制器之器”的人才更为重要,即使购器,当务之急也是从西方购回船、炮成品。因此,容闳购买的“制器之器”始终得不到进一步更新与扩充,生产设备也不能实现近代化。此外,江南制造总局中如造炮厂等重要工厂的技术大权也始终旁落“洋员”之手,致使制造工艺与生产方式始终停留在仿制阶段,制造成本也越来越高,而外患又接连不断,为满足需求,较之建厂生产机器,更便捷的方式自然是直接购买成品船炮。

第三,容闳“制器之器”理念仅是对于当时工业发展的初步设想,而非一个发展近代工业的通盘计划。一方面全国建厂的设想不切实际,不仅仅是因为各地经济、政治、文化乃至原料的差异巨大,而且如前文所述,洋务派在清政府中影响力也是有限的,实施区域先起于东南已是不得已之举。另一方面,通过廉价劳动力与原材料的比较优势制造出的机器产品参与国际竞争,在当时机器产品尚不能自给自足,煤炭、钢铁等原材料仍需从国外进口的境况下,这一设想在当时只能是一种美好的愿景。

容闳“制器之器”在晚清虽最终未能实现,但他的主张与实践为我国近代基础工业建设拉开了序幕。

参考文献

[1] 陳真, 姚洛. 中国近代工业史资料(第一辑)[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1957.

[2] 杜石然, 林庆元, 郭金彬. 洋务运动与中国近代科技[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1991.

[3] 王尔敏. 清季兵工业的兴起[R]. 台北: “中央研究院”近代史研究所, 1978.

[4] 王夫之. 船山易学[M]. 曾国荃编,曾国藩校刊. 王鹤鸣, 殷子和整理. 北京:中央编译出版社, 2011. 269.

[5] (清)李鸿章. 李鸿章全集·信函(一)[M]. 合肥:安徽教育出版社, 2008.

[6] (清)曾国藩. 曾国藩全集·第三十册[M]. 长沙:岳麓书社, 2010. 504.

[7] (清)李鸿章. 李鸿章全集·奏议(二)[M]. 合肥:安徽教育出版社, 2008. 201.

[8] (清)丁日昌. 丁日昌集[M]. 上海:上海古籍出版社, 2010.

[9] 车建明, 谢庆森. 设计·结构[M]. 北京:北京理工大學出版社, 2015. 88.

[10] 马博. 世界大百科(第3册)图文珍藏版[M]. 北京:线装书局, 2014. 355.

[11] (清)曾国藩. 曾国藩全集·第二十七册[M]. 长沙:岳麓书社, 2010.

[12] (清)宝鋆. 筹办夷务始末·同治朝[M]. 台北:文海出版社, 1971. 卷二五·2475—2479.

[13] (清)曾国藩. 曾国藩全集·第十册[M]. 长沙:岳麓书社, 2010. 213.

[14] 袁鸿林. 容闳述论[J]. 近代史研究, 1983, (3): 129—157.

[15] New York Evening Post Company. Notes [J]. The Nation, 1912, XCIIII(2443): 420.

[16] Elijah Coleman Bridgman, Samuel W. Williams. Report of the Morrison Education Society[J].The Chinese Repository, 1844, XIII: 628.

[17] 容闳.西学东渐记[M]. 徐凤石, 恽铁樵译. 北京:商务印书馆, 1915.

[18] Yung Wing. My Life in China and America [M]. New York: Henry Holt & Company, 1909.

[19] Journal of the Commissioners of Patents. The Patent Journal[J]. The Engineer, 1872, XXXIII: 33.

[20] Sidney Lee.Dictionary of National Biography(Vol.LXI)[M]. London: Smith, Elder, & Co., 1900. 167.

[21] Joseph Wickham. English And American Tool Builders[M]. New Haven: Yale University Press, 1916. 98.

[22] 李细珠. “边缘人”的角色尴尬——容闳在晚清中国的人生境遇[J]. 学术论坛, 2000, (3): 119—123.

[23] (清)曾国藩. 曾国藩全集·第十七册[M]. 长沙: 岳麓书社, 2010. 431.

[24] William Andrew Emerson. Fitchburg, Massachusetts, Past and Present[M]. Fitchburg: Press of Blanchard & Brown, 1887. 217.

[25] American Machinist Publishing Co. .Manufacturers[J]. American Machinist, 1898, XXI: 38.

[26] (清)曾国藩. 曾国藩全集·第三册[M]. 长沙: 岳麓书社, 2010. 549.

[27] 郭吾真. 论容闳与旧中国的近代化[J]. 山西大学学报(哲学社会科学版), 1980, (3): 49.

[28] 萨哈里亚. 印度经贸投资指南[M]. 昆明:云南人民出版社, 2011. 64.

[29] 李志英. 中国近代工业的产生与发展[M]. 北京: 北京科学技术出版社, 1995. 54.

Yung Wing and the Concept of “The Machine for Making Machines” in the Latter Qing Dynasty

ZHAO Yunbo, JI Haowei

Abstract: “The Machine for making machines” was called “the most important new theory of industrial construction” in the latter Qing Dynasty, and “delineated the blueprint for the development of Chinas machinery industry system.” Yung Wing is the earliest proposer of the concept of “The Machine for making machines” as academia currently known, and he is also the whole participant in the introduction process of the first “machine tool”. However, for the formation process, specific connotation of the concept of “The Machine for making machines” and how to become the consensus of the Westernization Group, the subject needs further research and analysis. On the basis of retrieving the important literature related to this concept in the latter Qing Dynasty, the article introduces the contents of it through the investigation of Yung Wings background of science and machinery industry, and how it affected the Westernization Group to promote implementation, and finally explores why this concept was difficult to fully realize at that time.

Keywords: Yung Wing, the Westernization Group, The Machine for making machines, industry of the latter Qing Dynasty

收稿日期:2020-01-10

作者简介:赵云波,1980年生,山西晋城人,山西大学科学技术史研究所副教授,硕士生导师,研究方向为科学思想史、近代科技史。Email: zhyb@sxu.edu.cn;冀豪伟,1992年生,山西临汾人,山西大学科学技术史研究所在读硕士,研究方向为近代科技史。Email: 2585104984@qq.com。

基金项目:国家社科基金一般项目“严复‘格致与‘科学比较研究”(项目编号:18BZX056)。

① (清)曾国藩.曾国藩全集(第十七册) [M]. 长沙: 岳麓书社, 2010. 479.

② 此需说明,笔者以为“一名宏”之“宏”字非曾国藩笔误或记述错误,因容闳本人在大学阶段就曾在签名时使用此“宏”字。参见:吴义雄,恽文捷编译. 美国所藏容闳文献初编[C]. 北京: 社会科学文献出版社,2015. 43.

③ (清)曾国藩.曾国藩全集(第二十七册) [M]. 长沙: 岳麓书社, 2010. 246.

④ (清)曾国藩.曾国藩全集(第二十七册) [M]. 长沙: 岳麓书社, 2010. 247.

⑤ (清)李鸿章. 李鸿章全集·信函(一)[M]. 合肥: 安徽教育出版社, 2008. 278.

① (清)李鸿章. 李鸿章全集·信函(一)[M]. 合肥: 安徽教育出版社, 2008. 311.

② (清)宝鋆. 筹办夷务始末·同治朝(卷二五) [M]. 香港: 文海出版社, 1971. 2475—2479.

③ (清)丁日昌. 丁日昌集[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2010. 261.

④ (清)李鸿章. 李鸿章全集·奏议(二)[M]. 合肥: 安徽教育出版社, 2008. 201.

⑤ 中国史学會主编. 洋务运动·中国近代史资料丛刊(第5卷)[M]. 上海: 上海人民出版社, 1961. 6.⑥ (清)曾国藩. 曾国藩全集(第十册)[M]. 长沙: 岳麓书社, 2010. 213.

① 1875年曾为湘军幕僚的李元度在解释儒学中“规矩准绳”时也曾使用“制器之器”一词,“今夫制器者圣人,而立制器之器者亦圣人”。参见:(清)李元度. 孰课小题正鹄·三集(卷二)[M]. 善成堂藏板, 1873. 25.

① 原文是:They have devoted considerable attention to the mathematical principles of geography, in connection with such parts of astronomy and natural philosophy。

② 原文是:In arithmetic they have studied Colburns Sequel……and are familiar with all the fundamental operation of written arithmetic, together with vulgar fraction。

③ 原文是:The subject of mechanics …… they have studied the first four subject treated of in their text-book, viz.: the three laws of motion and gravity。

① 贩茶期间,容闳意识到“我虽不知印度与阿萨姆邦茶叶的制配方法,但既然他们使用机器制作,方法就不会很复杂”(I do not know through what preparations the Indian and Assam teas have to go, where machinery is used, but they cannot be very elaborate.)([18],页91)。可见容闳归国后处处留意手工业的机器化生产改造。

② 信仰基督教的容闳起初对太平军的前途抱有兴趣,因此在接触洋务派之前,曾有一段深入太平军中访察的经历。1860年,怀着“太平军中人物若何?其举动志趣若何?果胜任创造新政府以代满洲乎?”的疑问,容闳乘船从上海出发,经苏州抵达时为太平军首都的南京,拜访了之前已在香港结识的干王——洪仁玕,并向其建言七策。一方面,在访察期间,容闳已向洪仁玕明确表达了“无意投身太平军中”的意向。另一方面,访察后他总结到,太平军之领袖洪秀全“应试落第之后,得失心盛,殆成一种神经病”,而其宗教知识“皆甚浅陋而简单”“行为品格与所筹划,实未敢信其必成”。并且“太平军一役,中国全国于宗教及政治上,皆未受丝毫之利益也”。这与他后来见到曾国藩的印象大相径庭。③ 容闳在其英文自传“My interviews with Tsang Kwoh Fan”一章中四次提到“Shanghai friends”。

④《工程师》杂志成立于1856年,是一本由伦敦半人马传媒出版公司(Centaur Media Plc)出版的月刊,内容涵盖英国和国际上工程与技术的最新进展和商业新闻。参见Carole Angier, Sally Cline. Writers & Artists Yearbook 2017 [M]. London: Bloomsbury Publishing. 2016. 114。

⑤ 原文是:Improvements in the construction of vessels for raising sunken ships or other bodies。