某框架结构办公楼墙体裂缝情况分析

□□ 赵永红 (清徐县建筑工程质量安全监督站,山西 清徐 030400)

引言

框架结构作为目前最主要的结构形式之一,具有开间大、空间灵活、构造简单、质轻等优点,被广泛应用于商场、写字楼等公共建筑中。框架结构的缺点是在低层框架结构中使用独立柱基础,此种基础型式抵抗变形的能力较差,当地基受水或地基土体未处理到位后,易使地基产生不均匀沉降,从而导致上部结构产生变形裂缝,影响结构安全和使用功能。本文以某框架结构为例,分析其地基不均匀沉降变形对结构的影响。

1 工程概况

某工程建于2010年底,为主体4层局部3层混凝土框架结构,坐北朝南,建筑平面布置呈L形。2020年4月,业主发现该楼墙体上存在大量裂缝,为确保结构安全,业主单位委托第三方检测鉴定单位对该楼存在的裂缝进行检测,并进行为期10 d的沉降变形观测和倾斜观测。该楼标准层建筑平面示意如图1所示。

图1 标准层建筑平面示意图

2 裂缝检查

经现场检测发现,1~4层填充墙墙体上存在不同程度的裂缝,裂缝主要分布在混凝土梁或柱与填充墙交接处、填充墙门窗洞口附近、填充墙中部和混凝土梁构件上。被检测的填充墙上现存裂缝最大宽度约为2.7 mm,混凝土梁上现存裂缝最大宽度约为0.3 mm,混凝土楼板上现存裂缝最大宽度约为0.25 mm。经现场查看,填充墙门窗洞口附近、填充墙中部出现的裂缝表现为上宽下窄,将部分裂缝处抹灰剔除,发现填充墙砌筑砂浆砌筑质量较差,砂浆内水泥量较少,剔除抹灰后,墙体上裂缝宽度较抹灰层上的细,且呈下宽上窄状。对裂缝较为明显的墙体上粘贴石膏饼,一周后未见石膏饼开裂。墙体上存在的裂缝形态大致如图2所示,梁构件上存在的裂缝形态大致如图3所示。

3 沉降变形观测

2020年6月1日至10日,共10 d进行了4次沉降观测。在该楼1层框架柱上均匀布置了20个沉降观测点,根据沉降观测结果发现,观测点中累计沉降量最大为0.30 mm,观测期间平均沉降速率为0.030 mm/d;观测点中累计沉降量最小为0.09 mm,观测期间平均沉降速率为0.009 mm/d。观测期内平均沉降速率介于0.009~0.030 mm/d之间,观测期间最大沉降速率均小于JGJ 8—2016《建筑变形测量规范》[1]规定的0.04 mm/d限值要求。各沉降观测点沉降速率如图4所示。

图2 墙体裂缝形态

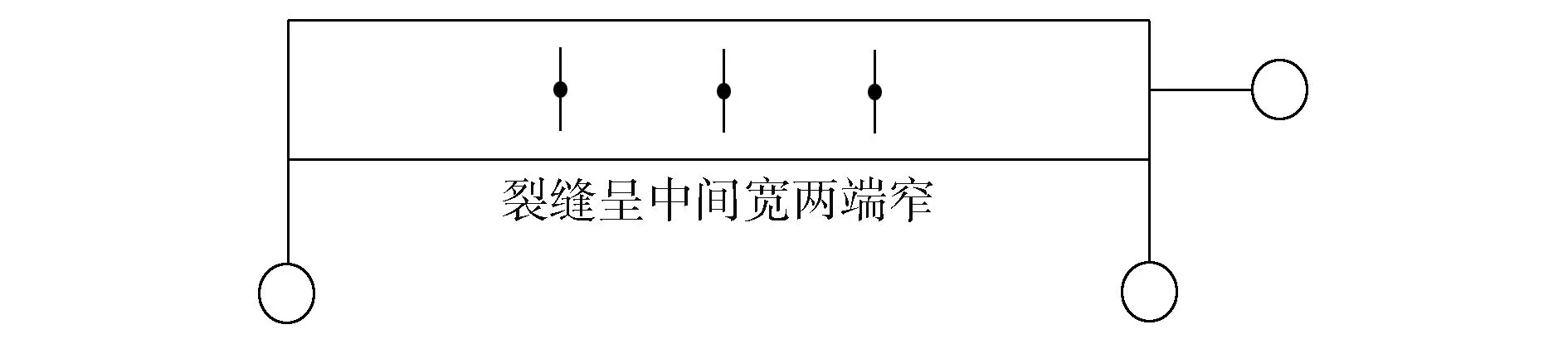

图3 梁构件裂缝形态

图4 各沉降观测点沉降速率

4 倾斜变形观测

依据JGJ 8—2016《建筑变形测量规范》[1]和GB 50007—2011《建筑地基基础设计规范》[2],使用经纬仪对具备观测条件的建筑角点进行了倾斜测量,分析倾斜变形情况。倾斜观测结果如图5所示。

图5 倾斜观测结果

依据GB 50007—2011的规定,当Hg≤24 m时多层和高层建筑的整体倾斜斜率限值为0.40%。根据倾斜观测结果可知,具备观测条件的各建筑角点中,QX5、QX6和QX7、QX8建筑角点的倾斜斜率分别为0.63%和0.61%,均超出标准中0.40%的限值要求,但未超出JGJ 125—2016《危险房屋鉴定标准》[3]中2%的限值要求,该房屋不处于危险状态。超限建筑角点超限值产生的原因分别为地基不均匀沉降和外墙墙面不直,但根据现场对其他建筑角点的倾斜观测发现,超限建筑角点倾斜斜率超限的主要原因是受地基不均匀沉降变形所致,但目前地基不均匀沉降在沉降观测期间内已基本趋于稳定,裂缝也未继续发展。

5 裂缝产生原因分析

该框架结构的主要承重构件是柱、梁和楼板,所有墙体均为填充墙,而该楼现存裂缝最多的位置为填充墙。

5.1 填充墙裂缝产生原因分析

根据楼内工作人员反映,墙体产生裂缝前,该楼管沟内曾出现跑水,经管道维修后,发现部分墙体出现不同程度的斜向裂缝。根据现场检查和相关检测情况,填充墙体裂缝的主要原因是由于管道跑水导致地基不均匀沉降所产生的变形裂缝。该楼1-5/H-J轴填充墙墙体裂缝最为明显,且1/J和5/J轴角点斜率也最大,目前斜率已超过规范限值,说明此处地基沉降变形最大。根据沉降观测结果和粘贴石膏饼情况可知,目前沉降已经趋于稳定,且裂缝尚未继续发展,目前结构处于基本稳定状态。

根据现场裂缝检查结果,按照墙体裂缝形态、位置进行分类,并分别分析其原因:

(1)门或窗洞口附近、墙体中部产生的斜向裂缝

根据现场裂缝检查结果,1~4层1-5/A-J轴门或窗洞口附近、墙体中部存在不同程度的斜向裂缝,且裂缝自下而上逐层减轻,自南向北逐渐明显,裂缝分布较为规律。此类裂缝是由于地基受水侵入产生不均匀沉降引发上部结构产生变形所致。当地基局部发生沉降时,对应区域的房屋基础产生变形趋势,并自下而上逐步向上层主体结构传递。上部结构墙体构件在抵抗变形的过程中内部产生应力,当砌体的抗拉强度小于内应力时,墙体构件则产生裂缝。在截面突变和周边约束导致的应力集中效应下,此类裂缝最易在门窗洞口或墙体构件中部区域产生。

(2)梁或柱与墙交界处产生的水平或竖向裂缝

由于该楼为混凝土框架结构,其框架梁柱构件与填充墙为两种不同的建筑材料构成,两者之间的连接相对薄弱,当受到外界扰动后,如地基不均匀沉降、外部温度、湿度等因素变化后,两者变形不能同步,交界处的缝隙抹灰就会开裂,此种情况在框架结构中较为常见。

(3)墙体中部产生的ㄇ型裂缝

根据现场查看和了解,在该楼使用过程中对部分房间门洞位置进行了改动,如在某填充墙上新开门洞或将原门洞封堵等情况。在门洞改动时由于施工质量控制不严,如新开门洞时未在门洞上方加设过梁而在门洞上方出现近竖向裂缝;封堵门洞时使用的砌体材料与原填充墙砌块材料的线膨胀系数不同,当外部环境条件变化时,变形不能同步,而在两者交界处出现ㄇ型裂缝。

(4)其他裂缝

墙体上现存的其他裂缝主要包括沿墙体线管、电箱等处开裂,出现此类裂缝的原因是由于在墙体中埋设线管或安装电箱,导致构件截面在此处发生变化,同时线槽和电箱洞口为砂浆填充,当外部环境条件变化时,在沿线管和电箱边缘处出现裂缝。

5.2 混凝土梁构件裂缝产生原因分析

混凝土梁构件上的现存裂缝主要是由于混凝土自身收缩所致。混凝土浇筑后,混凝土拌合物在硬化过程中,水泥发生水化反应,会释放出一定的热量,水泥的细度越细,水化反应越迅速,释放的热量也越大。混凝土内部的水化热无法及时散发出去,导致混凝土内部产生较大的拉应力。混凝土浇筑初期,其抗拉能力较低,弹性模量也较低,当拉应力大于混凝土抗拉能力时,就会在构件的薄弱位置(如梁箍筋、梁构造筋)产生温度收缩裂缝,裂缝表现为中间宽两端窄,此类裂缝为非受力裂缝。

6 裂缝危害分析

目前该楼填充墙和梁构件现存裂缝均为非受力裂缝。该楼地基的不均匀沉降使得填充墙出现了斜向变形裂缝,梁、柱构件及梁柱节点处未出现因地基不均匀沉降而产生的变形裂缝,主体结构未受影响。

填充墙现存裂缝对结构构件的承载能力无影响,但对构件的整体性和使用功能有一定的影响,应对裂缝进行有效处理。

混凝土梁构件现存裂缝对构件的承载能力无影响,但裂缝的存在易使空气中的水蒸气及CO2等有害介质侵入,造成裂缝内部混凝土过早碳化,受力钢筋产生锈蚀,从而降低结构的耐久性,应对裂缝进行有效处理。

7 结语

地基产生沉降变形一般每栋楼均会产生,但是当地基沉降变形不同步时,就会在建筑的上部结构中表现出来。当地基产生不均匀沉降时,首先会在结构受力较为薄弱、抵抗变形能力较差的部位开裂,严重时会使结构主体产生变形裂缝。当结构主体产生较为明显的变形裂缝时,应立即委托第三方检测单位对裂缝进行检测,并依据检测结果和现场情况,分析是否进行加固处理,以确保结构安全。