准噶尔盆地西北缘百口泉地区三叠系冲积沉积体系与油气成藏

秦国省,邹存友,赖令彬,赵 亮,苏海滨

(1.中国石油 勘探开发研究院,北京 100083;2.中国石油 新疆油田公司,新疆 克拉玛依 834000)

冲积沉积体系(alluvial depositional system)发育于盆-山耦合处,直接联系了物源区及沉积区,是“源-汇”系统的关键组成部分[1-2]。冲积沉积体系的层序格架特征及沉积特征直接指示了物源区的构造活动及母岩特征,同时亦反映了沉积区的沉降幅度及其所导致的可容空间的变化,因此冲积沉积体系的研究对物源区恢复及沉积区沉积特征的预测具有重要的意义[3-6]。冲积沉积体系备受沉积学家、石油地质学家及地貌学家等的持续关注,取得了大量的研究成果[7-10],尤其在其代表性沉积类型——冲积扇的研究中取得了长足的进步:深化了构造活动及其所影响的基准面变化对冲积扇沉积特征的控制,建立了不同主控因素的冲积扇沉积模式,分析了冲积扇内部储层质量差异控制因素[11-13]。同时,扇三角洲作为一种前积至停滞水体的冲积扇,其与冲积扇相比发育独特的水下沉积特征,较辫状河三角洲又具有碎屑流的沉积特征,目前已基本明确其沉积成因、沉积微相划分和展布特征。然而,冲积沉积体系作为一个整体缺乏系统研究,冲积沉积体系近物源的特征及受物源区阵发性水流的影响较严重,存在垂向叠置复杂,侧向相变较快等问题,给层序格架的建立及沉积特征的研究带来了较大的挑战,对于冲积沉积体系的层序特征及其内部不同沉积相类型的识别、展布、演化及其主控因素的研究有待进一步加强。同时,冲积沉积体系所处的构造活动背景及内部复杂的沉积特征导致储层的差异展布,继而影响了油气的聚集,油气富集规律有待进一步明确。应用开发成熟区丰富的钻测井资料、取心资料及高精度开发地震资料为精细研究冲积沉积体系的地层格架及沉积特征提供了可能。

1 研究区地质概况

准噶尔盆地二叠纪末期经历强烈的碰撞挤压,整体为山前挠曲盆地,至三叠纪处于挤压造山后的应力松弛期。早三叠世继承二叠纪末期特征,盆-山结合处构造高差大,物源供给充足,发育大型冲积扇群,沉积物富含正长石、基性斜长石等不稳定矿物,且颜色以红色为主,综合孢粉分析共同指示了亚热带干旱气候环境[14];中三叠世盆地构造运动趋于平稳,地形高差趋缓,发育扇三角洲及河流过渡沉积类型,同时气候更加潮湿,为温带潮湿气候;晚三叠世早期形成最大规模湖侵,以白碱滩组湖相泥岩沉积为特征,气候进一步趋于温暖湿润,为暖温带潮湿气候;晚三叠世末期受印支运动的影响,盆地发生轻微动荡,发育辫状河三角洲沉积,气候更趋于潮湿,直至过渡为早侏罗世含煤系潮湿气候。

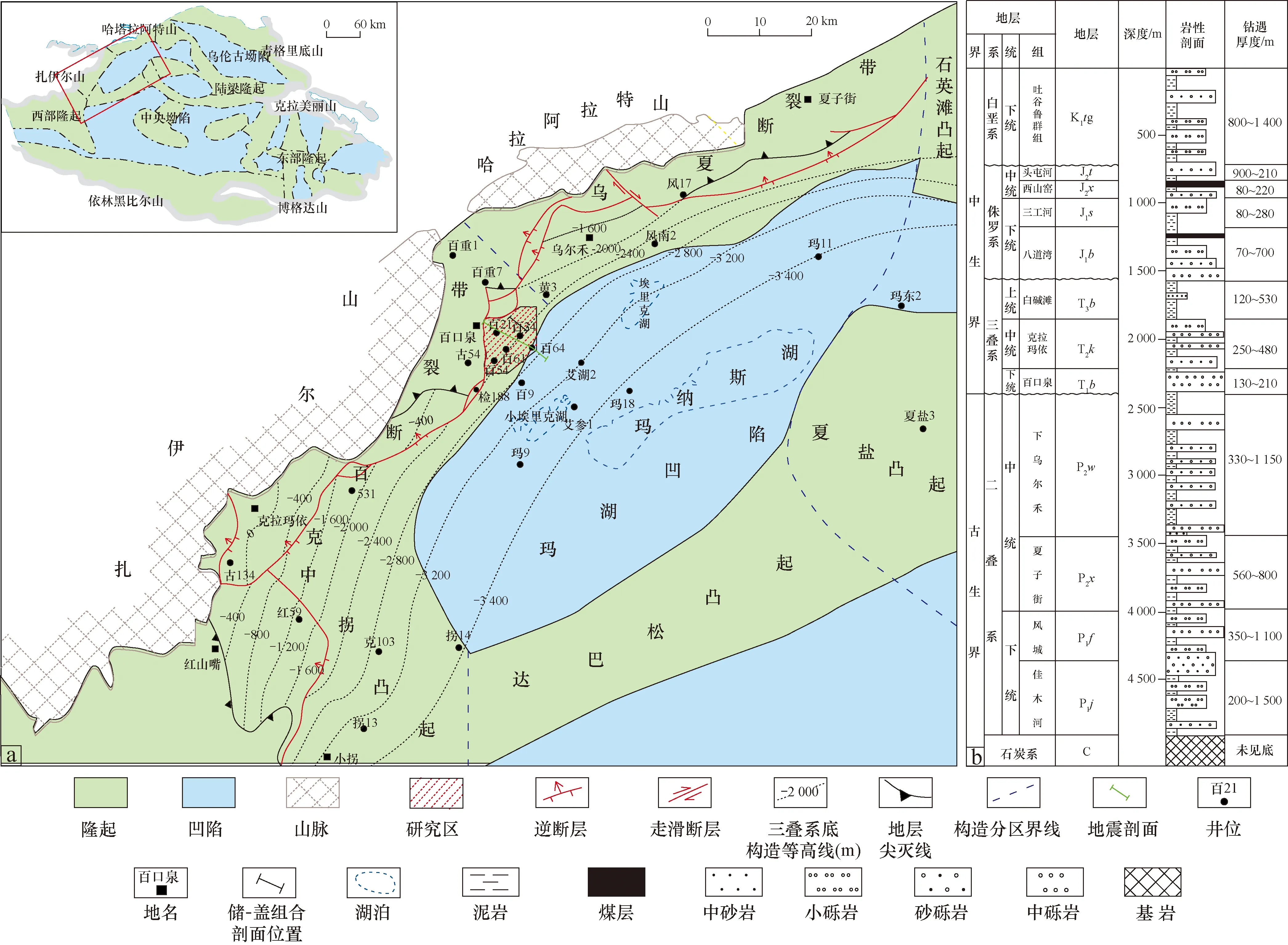

百口泉油田百21井区位于新疆克拉玛依市东北约70 km,西北接扎伊尔山,北至乌尔禾区,东达玛湖凹陷,南以检188井区为界,面积85 km2,构造上位于克-乌断裂带下盘,为断裂遮挡的单斜油藏,处于断裂带与斜坡带转换的关键位置(图1a)。百21井区地层发育较完整,自下而上发育石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、古近系、新近系和第四系,主力含油层系三叠系发育百口泉组、下克拉玛依组(简称克下组)、上克拉玛依组(简称克上组)和白碱滩组4套油组(图1b),百口泉组自下而上进一步细分为B3,B2和B1三个砂组,克下组由S8,S7和S6砂组构成,克上组自下而上发育R5,S5,S4,S3,S2和S1六个砂组,白碱滩组分为下段(T3b2+3)和上段(T3b1)。三叠系整体以冲积沉积体系发育为主,其中百口泉组和克拉玛依组以冲积扇和扇三角洲发育为主,储层厚度较大,储量较丰富。

图1 准噶尔盆地西北缘百口泉油田构造位置(a)及地层综合柱状图(b)Fig.1 Structural location(a) and generalized stratigraphic column(b) of the Baikouquan oilfield in northwestern Junggar Basin

2 层序地层格架

2.1 层序地层划分方案

自20世纪70~80年代准噶尔盆地进入深化勘探阶段以来,对盆地内部地层格架的研究渐趋成熟,已明确主力含油层系三叠系及侏罗系的沉积旋回特征,随着20世纪80年代末层序地层学的诞生和发展[15-24],准噶尔盆地层序地层学的研究也随之开始并逐步深入。前人对于准噶尔盆地西北缘三叠系层序地层划分在二级层序级次取得了一致的认识,均认为三叠系为一完整的二级层序,但其内部三级层序的界线及体系域的划分仍存在争议[25-31],主要由研究范围的不同及研究重点的差异造成,亟需选取有代表性的地区开展层序地层研究。

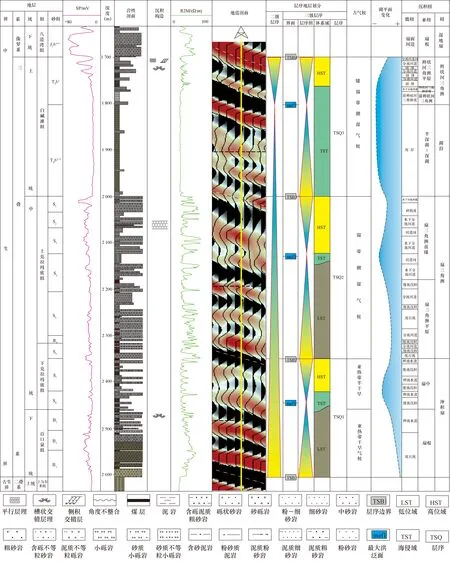

百口泉地区三叠纪时临近玛湖凹陷沉积中心,后期逆冲推覆过程中未完全抬升遭受剥蚀,使得三叠系得以完整保存,内部沉积差异较明显,对研究三叠系层序及沉积特征具有代表性。利用高精度三维开发地震,借鉴丰富的开发井及取心井信息,明确三叠系为完整的二级层序,根据其内部沉积特征的差异细分为3个三级层序,同时厘定了其内部体系域的划分(图2):百口泉组及克下组(除S6砂组外)构成底部三级层序(TSQ1),百口泉组以低位域冲积扇发育为主,S8砂组沉积以“泥包砂”为特征,指示了湖侵体系域特征,S7砂组以扇中辫状河道为主,反映了湖平面有所下降的高位体系域特征;克下组S6砂组与克上组构成中部三级层序(TSQ2),S6及S5砂组发育扇三角洲平原碎屑流,反映了低位体系域的特征,S4砂组泥岩较发育指示了湖平面上升的湖侵体系域特征,S3至S1砂组可见灰绿色泥岩及河口坝沉积,反映了水上和水下环境共存的扇三角洲沉积特征,指示了高位体系域特征;白碱滩组为上部三级层序(TSQ3),下段发育湖相泥岩,指示了湖侵体系域的特征,上段发育辫状河三角洲,反映了湖平面有所下降的高位体系特征。

图2 准噶尔盆地百口泉地区百61井单井地层综合柱状图Fig.2 Stratigraphic column of Well Bai 61 in the Baikouquan area,Junggar Basin

2.2 层序界面特征

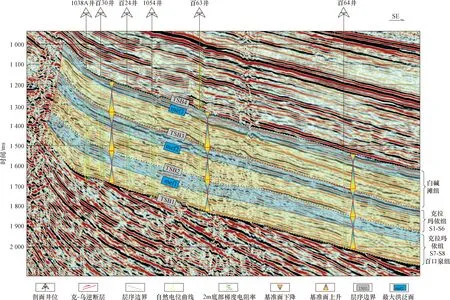

研究区三级层序界面有4个,分别为T/P之间的角度不整合面(TSB1)、克下组S6及S7砂组间的岩性转换界面(TSB2)、克上组与白碱滩组间的岩性突变面(TSB3)和J/T之间的平行不整合面(TSB4)。TSB1及TSB4为区域不整合面,在地震上可明显识别(图3):TSB1为削截界面,表现为强振幅连续反射特征,下部下乌尔禾组上倾同相轴反射被该界面截断;TSB4为三叠系与侏罗系的平行不整合界面,界面上下岩性差异较大,顶部为侏罗系砾质辫状河,下部为三叠系白碱滩组顶部的辫状河三角洲前缘细砂岩夹泛滥平原泥岩沉积,地震响应为强振幅连续反射特征。TSB2和TSB3为三叠系内部的三级层序界面,其响应特征的差异主要是由岩性的差异造成:TSB2底部为克下组S7砂组扇中辫状河道“泥包砂/砾”沉积,其上部S6砂组整体为厚层砂砾岩。TSB3底部为克上组扇三角洲平原砂砾岩沉积为主,顶部为白碱滩组半深-深湖亚相泥岩。

图3 准噶尔盆地百口泉地区三叠系地震层序划分(地震测线位置见图1)Fig.3 Seismic stratigraphy of the Triassic in the Baikouquan area,Junggar Basin(see Fig.1 for the seismic line)

三级层序内部较小级次的层序界面受地震分辨率的影响难以有效识别,多通过测井响应及岩性的差异来识别。TSQ1内部主要的次级界面为发育于S8砂组的最大湖泛面,该时期主要沉积特征为扇中末端的辫状河道,表现为“泥包砂/砾”的特征,测井曲线上下表现为自然电位及电阻的近基线特征(图4a)。TSQ2内部主要次级界面为S4底部的洪泛面,该界面在测井曲线上多表现为小段(2~5 m)自然电位和电阻的近基线特征(图4b)。TSQ3内部最大洪泛面特征较清晰,为白碱滩底部半深湖-深湖相泥岩至上段辫状河三角洲分流河道砂岩的岩性转换面,自下而上测井响应表现为自然电位及电阻的近基线到中-低幅异常的变化特征(图4c)。

图4 准噶尔盆地百口泉油田三级层序内部主要界面测井响应及岩性变化特征Fig.4 Characteristics of lithological variation and logging response of the main interfaces of the Triassic third-order sequence in the Baikouquan oilfield,Junggar Basin

3 沉积体系类型及展布特征

3.1 沉积相类型

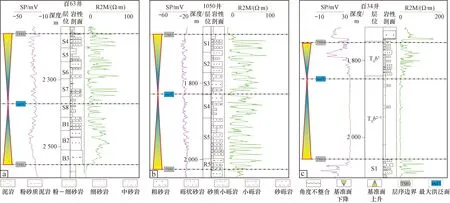

通过对百口泉地区三叠系各开发层位共22口典型取心井的观察和描述,结合岩心分析化验资料及测井响应特征,基于经典沉积相划分[32-33],明确研究区三叠系主要发育冲积扇、扇三角洲、辫状河三角洲和湖泊4种沉积相类型(表1)。

表1 准噶尔盆地百口泉地区三叠系沉积相类型综合特征Table 1 Main facies types and characteristics of the Triassic in the Baikouquan area,Junggar Basin

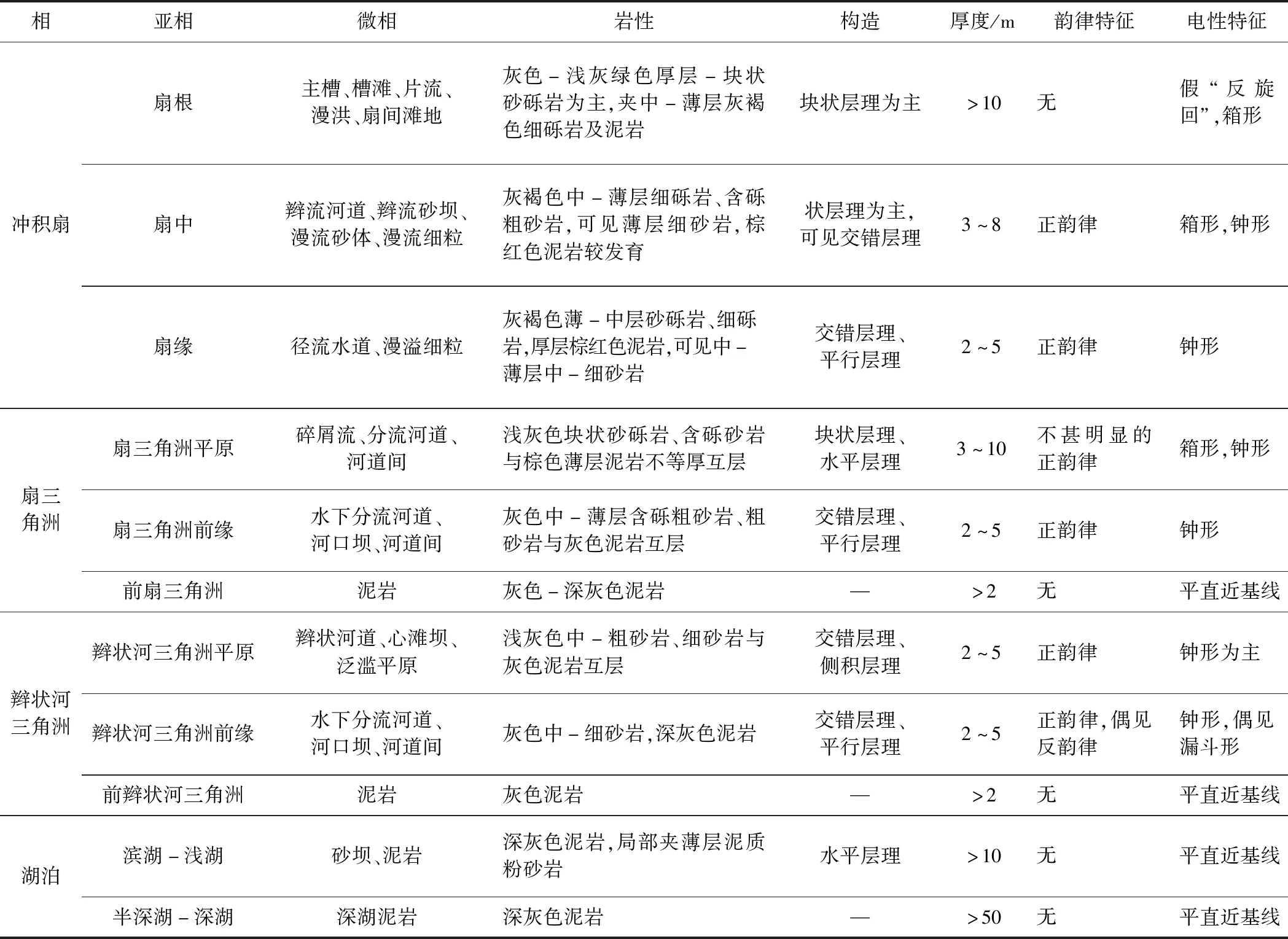

3.1.1 冲积扇

冲积扇沉积主要发育于百口泉组和克下组,尤以百口泉组底部冲积扇最为典型,岩性以灰绿色块状凝灰质砂砾岩、浅灰绿色块状砂砾岩、灰褐色厚层细砾岩和棕褐色泥岩为主(图5a)。砂砾岩砾石成分以变质岩块和凝灰岩为主,其次为石英和长石,多呈杂基支撑结构,颗粒分选和磨圆较差,具近源低成分成熟度特征。根据岩性的差异细分为扇根、扇中和扇缘亚相。扇根以厚层-块状砂砾岩发育为主,一般厚度大于10 m,多为主槽泥石流砂砾岩体沉积,因底部泥质含量较高,在测井响应曲线上表现为假的反旋回特征。扇中以辫状河水道中-厚层细砾岩发育为主,可见明显的河道冲刷构造(图5b),自下而上多呈正韵律特征,垂向厚度多为3~8 m,砾岩分选磨圆较好,物性也较好,测井响应特征多为钟形。扇缘漫流细粒广泛发育,少量径流水道镶嵌其中,呈“泥包砂/砾”的特征,径流水道厚度多为2~5 m,测井响应以平直近基线为主,偶见厚度较小的钟形凸起。

3.1.2 扇三角洲

扇三角洲沉积主要发育于克上组,岩性以灰褐色块状砂砾岩、厚层细砾岩为主,扇三角洲平原根部发育碎屑流砂砾岩,在扇三角洲中可见棕色粉砂质泥岩和灰色质纯的泥岩(图5c),反映扇三角洲水上和水下共存的沉积环境。扇三角洲平原以分流河道发育为主,厚度多为3~10 m,河道冲刷构造较发育。扇三角洲前缘含砾粗砂岩和灰色泥岩不等厚互层,由于扇三角洲整体受阵发性洪水直接入湖的控制,可在扇三角洲前缘斜坡区见到砂砾岩、细砂岩及泥岩的混合揉皱构造。扇三角洲沉积以分流河道为主,电测曲线形态多呈钟形,偶见箱形。

图5 准噶尔盆地百口泉地区三叠系不同沉积类型典型照片Fig.5 Images showing typical facies types in the Triassic of the Baikouquan area,Junggar Basina.冲积扇扇根岩石特征;b.冲积扇辫流水道岩石特征;c.克上组扇三角洲岩石特征;d.白碱滩组辫状河三角洲岩石特征

3.1.3 辫状河三角洲

辫状河三角洲发育于白碱滩组上段,岩性以灰色含砾粗砂岩和细砾岩为主,可见中-粗砂岩,颗粒分选和磨圆较百口泉组及克拉玛依组好,反映了较稳定的水流状态。辫状河三角洲平原以辫状河道发育为主,内部可见不甚明显的心滩坝沉积,交错层理较发育。辫状河三角洲前缘发育水下分流河道及河口坝沉积,其与前三角洲泥岩呈不等厚互层,在分流河道细砂岩中可见明显的平行层理(图5d)。前辫状河三角洲与湖相泥岩相接触,以灰色水平层理粉砂质泥岩和泥岩为主。辫状河三角洲总体以辫状河道发育为主,其测井曲线多以钟形为主。

3.1.4 湖泊

湖相沉积发育于白碱滩组底部,岩性以灰色泥岩和灰色粉砂质泥岩为主,沉积厚度较大,一般大于50 m,单井最厚可达200 m,其间偶夹灰绿色薄层泥质粉砂岩,沉积构造以水平层理发育为主,反映了静水低能的沉积环境特征。测井响应特征多为平直近基线。

3.2 沉积体系展布特征

百口泉地区三叠纪处于强烈挤压状态,属前陆盆地发育的鼎盛阶段[34-35]。该时期受北西-南东向强烈挤压作用的影响,克-乌断裂的活动性较强,西北部褶皱山区的强烈隆升为研究区提供了较充足的物源供给[21-22],同时强烈的构造活动造成的地形差异为冲积沉积体系的发育提供了动能条件,加之湖平面的不断上升为沉积体系提供了充足的可容空间,受上述因素的影响,百口泉地区三叠系冲积沉积体系极为发育。

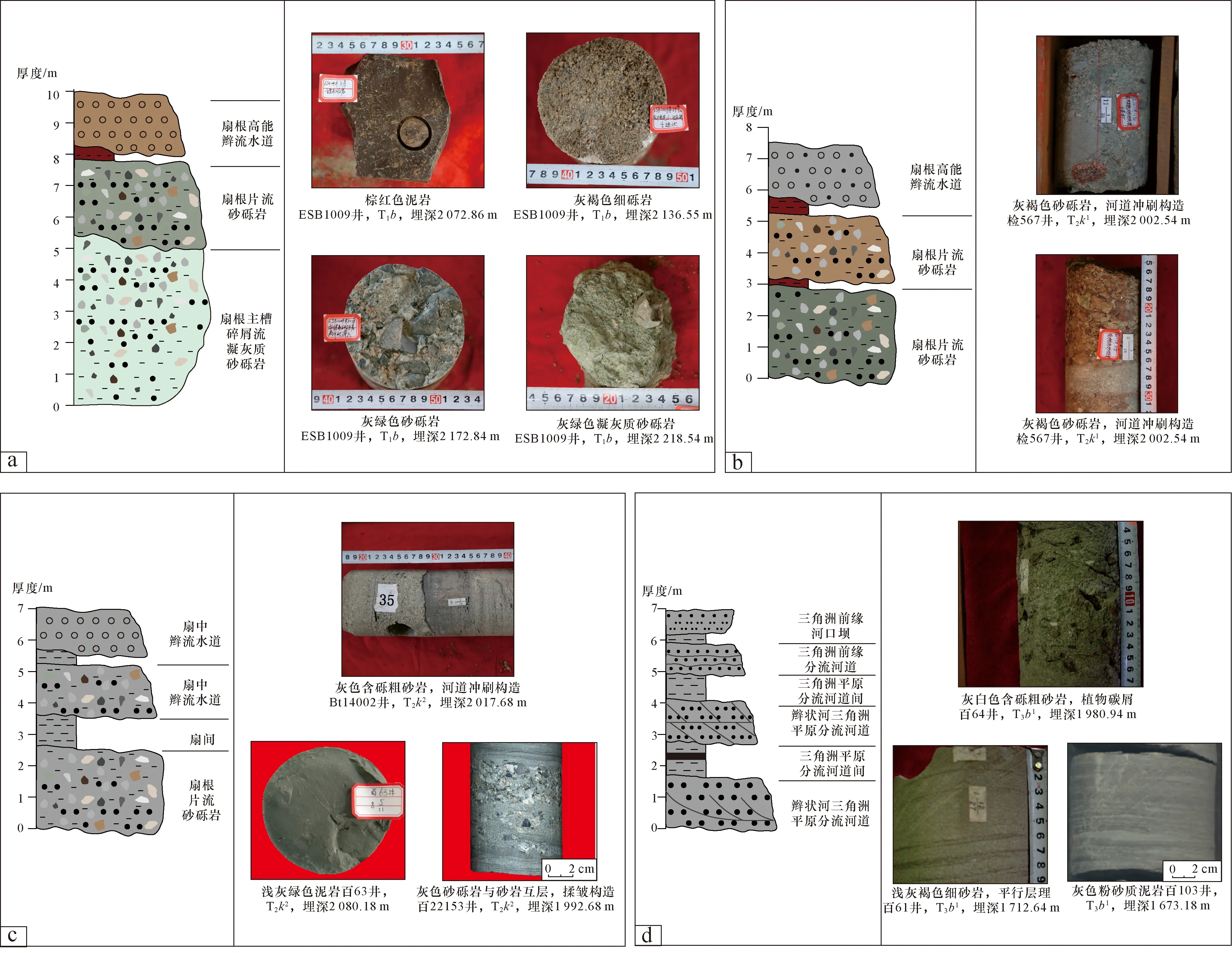

3.2.1 平面展布特征

TSQ1由百口泉组及克下组(除S6砂组外)组成,为冲积沉积体系最为发育的部分,尤以底部低位域百口泉组冲积扇发育最为典型。百口泉组受断裂展布及其活动性差异的影响发育2个冲积扇体:东北部冲积扇受百-乌断裂控制,主体以扇根砂砾岩发育为主,呈北西-南东向延伸出研究区,北部发育侧缘槽,西南部发育扇间沉积与西部另一主体冲积扇相接;西部冲积扇主体受克-百断裂控制,多个冲积扇扇根砂砾岩体沉积沿克-百断裂呈连片分布,构成了山前冲积扇裙,向东南部坳陷中心演化为扇中辫流砂体,最终演化为漫流滩地延伸出研究区(图6a)。克下组主体经历了S8砂组小规模湖侵后演化为S7砂组的扇中辫流河道,此时发育的冲积扇继承了百口泉组的沉积特征,扇根砂砾岩发育位置未发生改变,但较百口泉组冲积扇规模变小,以扇中辫流河道发育为主(图6b)。

TSQ2主要由克上组及部分克下组(S6砂组)构成,此时湖平面进一步上升,发育扇三角洲沉积。扇三角洲扇根以S6砂组块状砂砾岩发育为主,集中发育于两主干断层相交处,扇三角洲平原分流河道为主体沉积,可细分为三个主要的分流河道发育区:东北部分流河道发育区由两条主要分流河道向湖中心延伸合并为同一分流河道延伸出研究区,中部分流河道进一步分为两主要分流河道,构成了主体开发区优势相带,南部分流河道带由两分流河道进一步分叉呈近连片状分布,中部及南部分流河道间发育部分扇间沉积。扇三角洲前缘多发育于分流河道带的外缘,至东南部与前扇三角洲泥岩相接(图6c)。

TSQ3由白碱滩组构成,该时期湖平面上升并达到最大值,低位体系域特征不明显,以湖侵体系域及高位体系域发育为主。白碱滩下段(T3b2+3)发育滨浅湖-半深湖,以大面积湖泛泥岩发育为主,在滨浅湖内部零星发育滩坝沉积(图6d)。至白碱滩上部 (T3b1)湖平面有所下降,发育辫状河三角洲沉积,辫状河三角洲主体发育于研究区东部,在近断裂处以辫状河三角洲平原分流河道发育为主,至东南部演化为辫状河三角洲河口坝,西部仅发育小规模辫状河三角洲前缘河口坝沉积(图6e)。

3.2.2 垂向演化特征

百口泉地区三叠系垂向演化经历了完整的湖平面不断上升再下降的变化过程,垂向演化整体以不断退积的特征为主,仅在顶部见小规模辫状河三角洲进积特征。TSQ1底部百口泉组沉积时为湖平面最低时期,发育较典型的低位域冲积扇,多期冲积扇垂向叠置。随着湖水面的不断上升由底部块状扇根砂砾岩向上演化为层状扇中辫状河道沉积。TSQ2时期湖平面进一步上升,以扇三角洲发育为主,近断裂处以扇三角洲平原厚层-块状砂砾岩发育为主,向湖中心方向演化为扇三角洲前缘分流河道沉积,同时随着湖平面的不断上升,扇三角洲沉积垂向表现为扇三角洲前缘叠置于扇三角洲平原之上的特征,顶部可见前缘经改造后的河口坝反旋回的特征,至湖中心方向零星发育扇三角洲前缘席状砂。TSQ3时期湖平面快速上升并达到最高值,此时白碱滩下段(T3b2+3)发育滨湖-浅湖及半深湖泥岩沉积,偶见滨湖相小规模滩坝砂体,至白碱滩上部(T3b1)湖平面小幅度下降,发育辫状河三角洲沉积(图6f)。

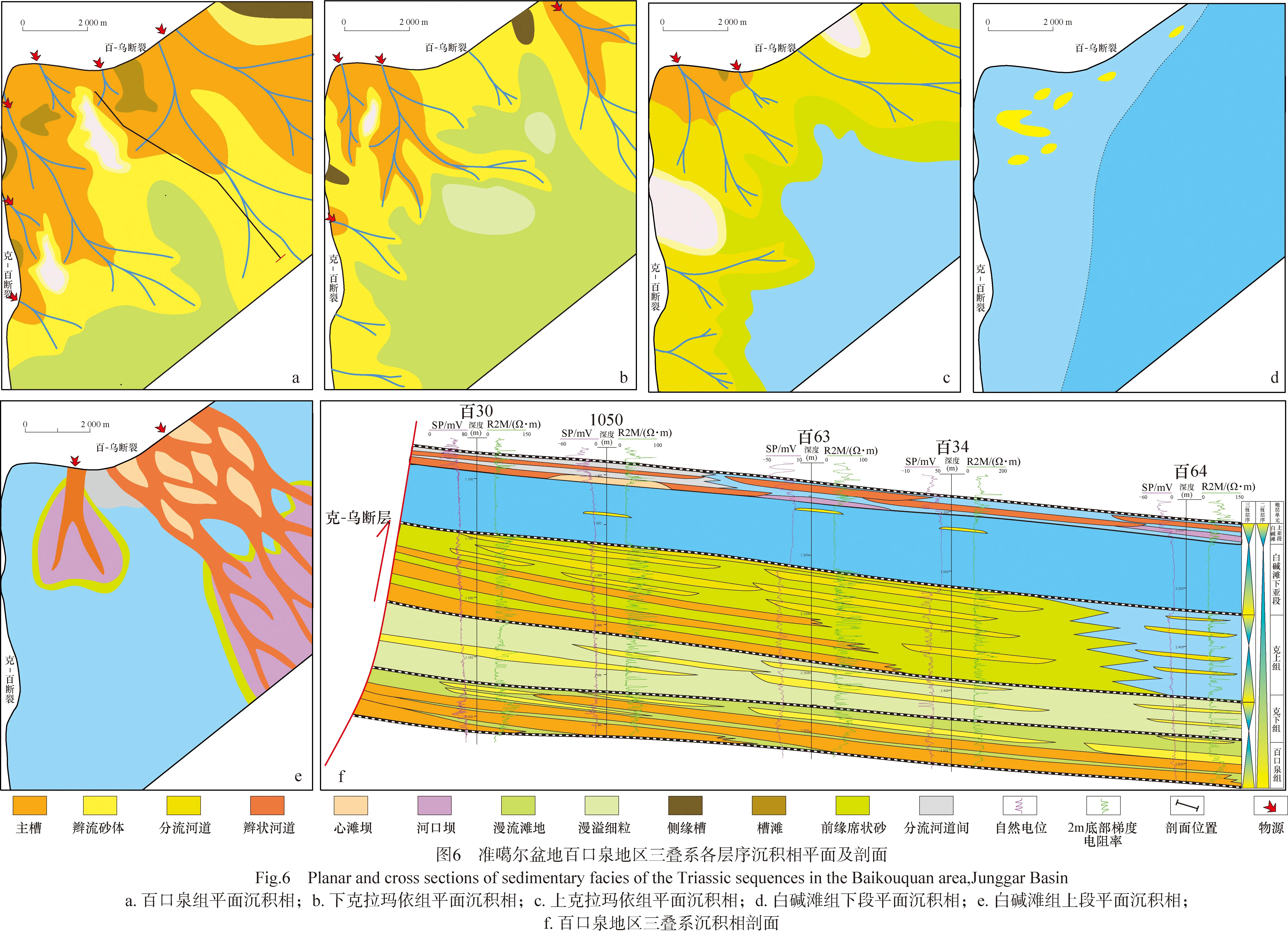

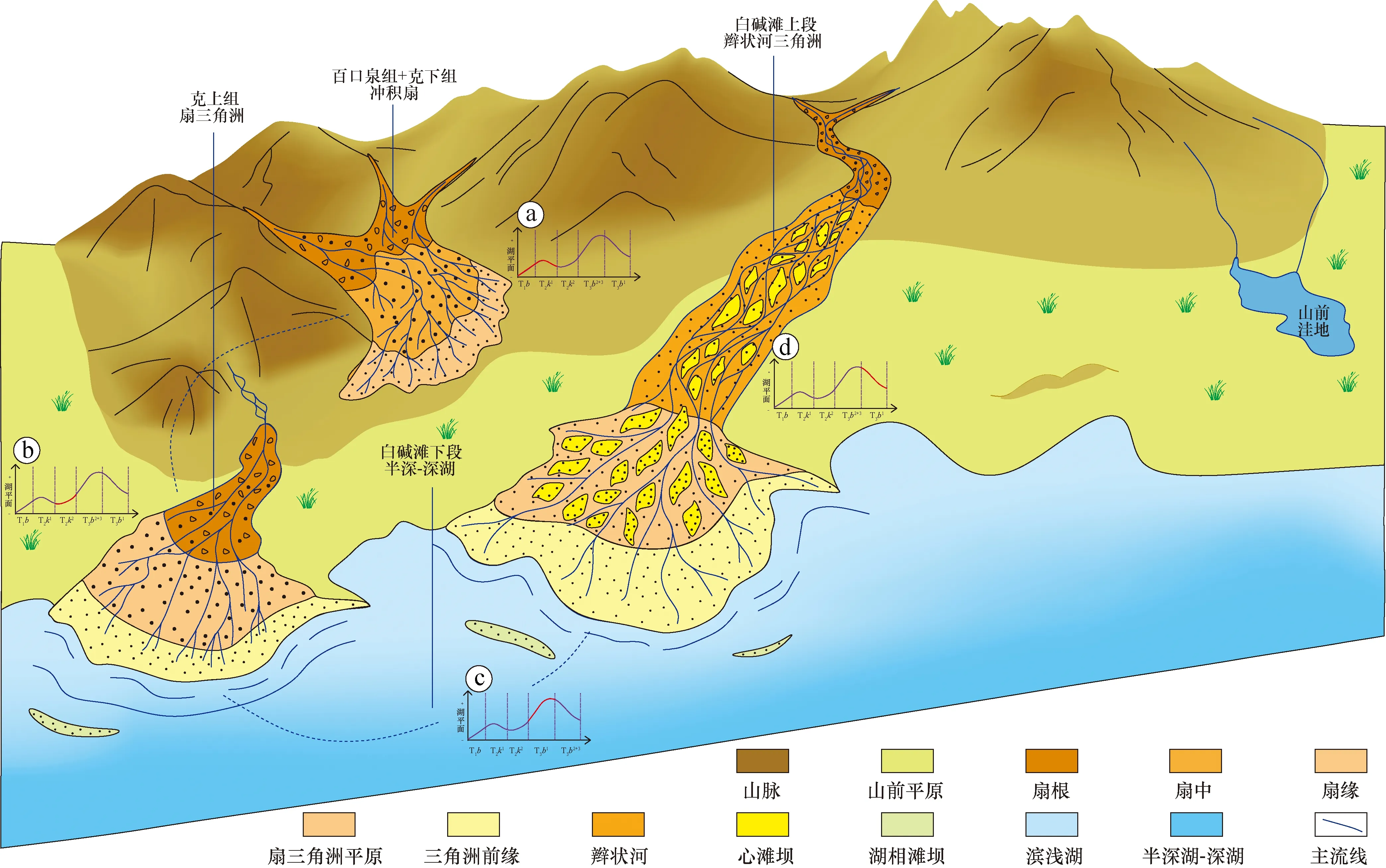

4 冲积沉积体系模式

百口泉地区三叠纪处于前陆盆地发展的鼎盛期,强烈的构造活动导致物源区与沉积区存在较大地形差异,提供了较充足的物质供给及沉积可容空间,为冲积沉积体系的发育提供了较好的构造背景[24,28]。早三叠世(TSQ1)构造活动最为强烈,西北部扎伊尔山与哈拉阿拉特山强烈隆升,风化作用提供了极为充足的沉积物,加之此时湖平面较低,沉积区距源区较远,大量沉积物在出山口处即迅速堆积形成冲积扇,多期冲积扇的平面摆动及垂向叠置形成了范围较大的山前冲积扇裙(图7a)。中三叠世(TSQ2)构造活动有所减弱,湖平面进一步上升至山前地区,阵发性山洪所引起的沉积物瞬间积聚导致大量沉积物直接入湖最终形成扇三角洲,此时扇三角洲多分布于近湖岸的出山口前,继承性发育的扇三角洲亦可形成较大的规模(图7b)。晚三叠世(TSQ3)构造活动趋于平稳,湖平面快速上升并达到最大值,湖水淹没整个研究区,使得研究区整体处于滨湖-半深湖沉积环境(图7c)。至晚三叠世末期,湖平面小规模下降,构造活动较稳定造成沉积坡度减小使得沉积物到达沉积区期间得以充分分异,该时期发育大规模辫状河三角洲(图7d)。

图7 准噶尔盆地百口泉地区三叠系冲积沉积体系模式Fig.7 Sedimentary models of the Triassic alluvial depositional system in the Baikouquan area,Junggar Basinⓐ.TSQ1时期湖平面变化;ⓑ.TSQ2时期湖平面变化;ⓒ.TSQ3早期湖平面变化;ⓓ.TSQ3晚期湖平面变化

5 油气成藏特征

5.1 烃源岩及断裂特征

准噶尔盆地西北缘发育多套烃源岩,其中下乌尔禾组及风城组被普遍认为是玛湖凹陷的主要烃源岩[36-40]。相关分析表明,下乌尔禾组烃源岩主要为暗色泥岩,属内陆浅湖-半深湖沉积,有机质类型主要为Ⅲ型,部分为Ⅱ型,表现为典型的陆源母质类型。风城组烃源岩以黑灰色泥岩、白云质泥岩、凝灰质泥岩、凝灰质碳酸盐岩和沉凝灰岩为主,有机质类型多为腐殖-腐泥型,生烃潜力较好,优于下乌尔禾组。玛湖凹陷总体烃源岩较发育,且生烃潜力巨大,支撑了近年来环玛湖凹陷的勘探开发突破。

玛湖凹陷烃源岩的生排烃时间与三叠系成藏具有较好的耦合性:风城组烃源岩在晚二叠世就有大量的油排出,早中三叠世达到高峰,晚三叠世和早侏罗世早期维持在相当高的水平,之后大幅度下降,早白垩世又达到新的排油高峰,随后基本不再大量排油,与三叠系油藏形成时间相吻合[41]。研究区下覆地层广泛发育该套优质烃源岩,为研究区油气聚集成藏奠定了物质基础。

研究区西北部两条边界断层属压性-压扭性断裂,其活动持续时间较长,自早二叠世断裂活动开始持续到早白垩世,跨越了风城组烃源岩成熟生油的主要阶段,断裂活动成为油气运移的主要输导体系,同时三叠系底部的区域不整合风化壳亦可为油气的运移提供输导作用。与地层倾向相反的逆掩断裂形态及其上盘非渗透性石炭系变质岩的发育有效地阻止了油气经断面向地表的散失,为油气的有效输导提供了有利途径。

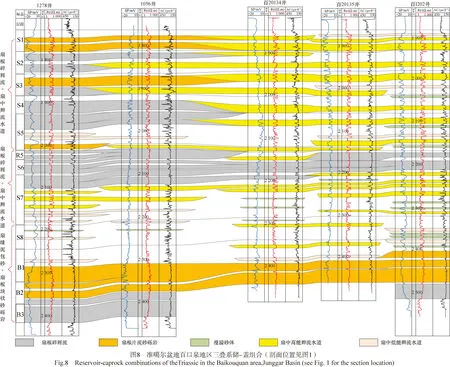

5.2 储-盖组合特征

冲积沉积体系因具有近源、快速堆积的特征,其形成的砂砾岩体沉积厚度较大,侧向变化较快,储-盖组合差异较大,研究区三叠系自下而上可分为4套储-盖组合(图8):①百口泉组块状砂砾岩储层与S8砂组“泥包砂/砾”盖层组合,该组合类型储层极为发育,百口泉组砂砾岩沉积厚度可达整体的80%以上,构成了三叠系主要的沉积储层,储量可占三叠系探明储量的一半,其沉积类型以扇根主槽及扇中辫状河道沉积为主,S8砂/砾岩含量平均为15%,主要发育扇缘-扇间漫溢沉积,偶见扇中末端-扇缘河道沉积,在一定程度上起到了盖层的作用;②S7砂组辫状河道储层与S6砂组泥质砂砾岩盖层组合,该组合类型储层以S7砂组扇中辫状河道发育为主,因S7砂组沉积时期湖平面进一步上升,导致扇中辫状河道较百口泉组限制性增强,虽然沉积厚度及范围不及百口泉组,但其物性多优于百口泉组,勘探开发实践证明S7砂组亦可富集可观的油气,S6砂组以大段泥质砂砾岩发育为主,整体物性差,对下伏S7砂组起到一定的物性遮挡作用;③克上组扇三角洲储层与白碱滩下段湖相泥岩盖层组合,该组合类型储层以扇三角洲分流河道为主,盖层为白碱滩下段湖相泥岩,该段泥岩沉积厚度较大,是分布最广、最重要的区域性盖层,此盖层对其下部的百口泉组、克下组和克上组各套地层中的油气藏均起到了良好的区域性封盖作用;④白碱滩上段辫状河三角洲储层与侏罗系底部泥岩盖层组合,该组合储层为白碱滩上段辫状河三角洲分流河道及心滩坝,分布范围较有限,仅发育于研究区东北部,该组合盖层为侏罗系底部泥岩,泥岩单层虽较薄,但其层数较多,加之八道湾组中、上部分布有2~4层厚度不等的煤层,一定程度上增强了对下伏储层的封盖能力。此外,储层侧向因沉积相变的影响多形成侧向遮挡。

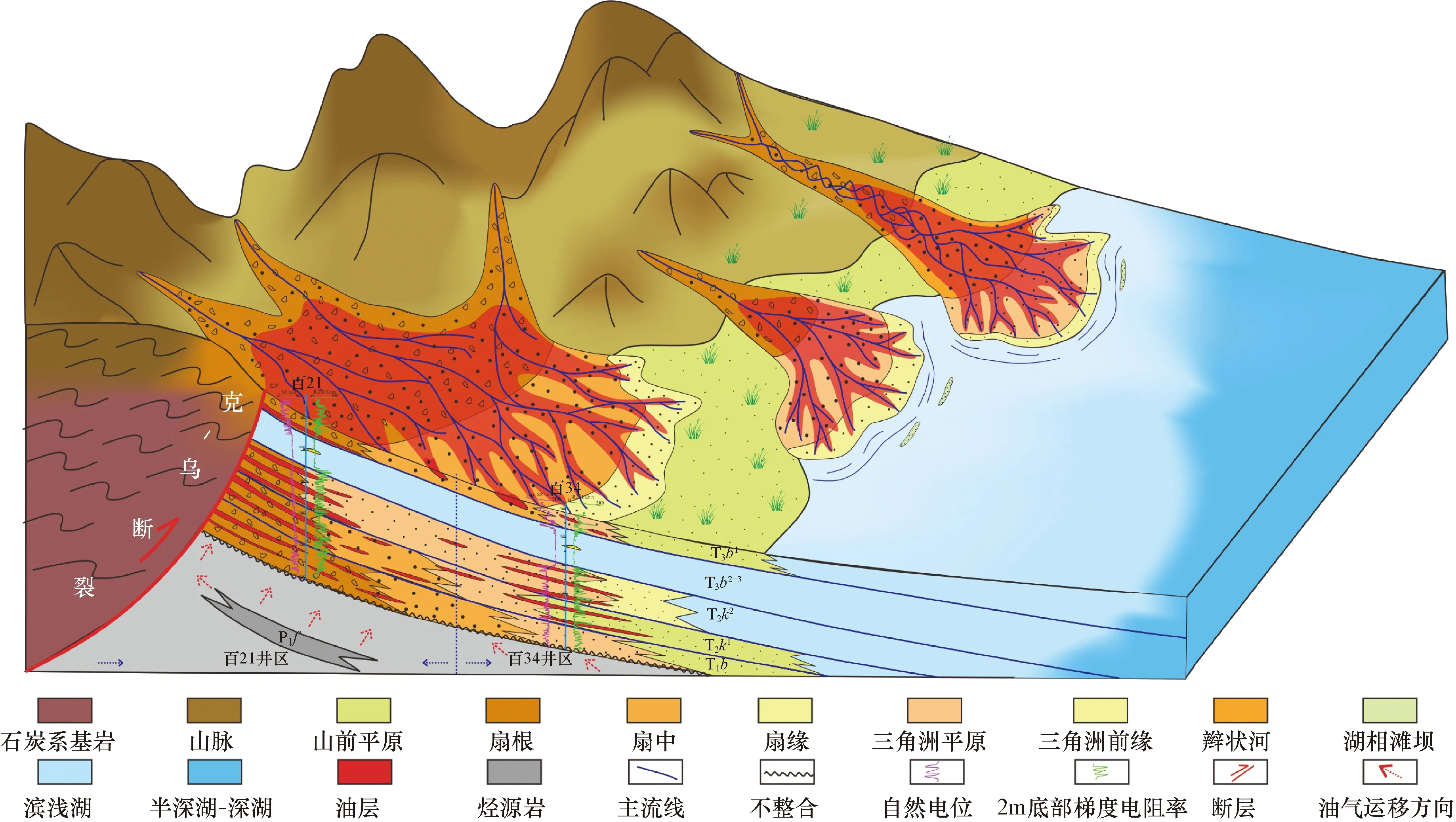

5.3 油藏类型及富集模式

综合分析研究区烃源岩、断裂及储盖组合特征,结合已开发区块油藏分布特征明确研究区主要发育两种油藏类型:构造-岩性油藏和岩性油气藏,二者的形成条件、主控因素及分布各不相同。构造-岩性油藏主要受构造控制,岩性变化亦对其有一定的影响,典型已开发区块为百21井区。克-乌断裂早期活动沟通了烃源岩与百口泉组储层,造成大量油气沿断裂附近富集,后期断裂的遮挡作用阻碍了油气沿地层向上倾方向散失,最终使得油气大量聚集于断层与储层相交的屋脊部位,形成最有利的油气富集部位。构造-岩性油藏在研究区普遍沿断裂走向分布,油气富集程度高,储量丰度较大,探明储量占研究区的60%以上,为研究区主要的油藏类型。

岩性油藏的形成主要是下倾方向烃源岩形成的油气向断裂部位运移时因不同相带物性差异而导致的滞留成藏[42-45]。冲积扇扇中辫状河道储层物性较好,其向源区方向多与扇根砂砾岩相接,至下倾方向演化为扇缘细粒沉积,当油气运移至扇中辫状河道,由于上下储层的物性遮挡,辅以一定的侧向遮挡条件及微构造高点即可形成岩性油气藏。该类油气藏油气富集程度虽不及构造-岩性油气藏,但其分布范围较大,同样可形成规模油气藏。该类油藏典型已开发区块为百34井区。此外,百口泉底部区域不整合对下伏地层的成藏起到一定的遮挡作用,可在下伏地层中形成地层油气藏(图9)。

图9 准噶尔盆地百口泉地区三叠系油气富集模式Fig.9 Fig.9 Hydrocarbon accumulation models of the Triassic alluvial depositional system in the Baikouquan area,Junggar Basin

研究区独特而优越的构造位置及沉积特征决定了其油气资源的富集:①下倾方向玛湖凹陷生烃中心为该区油气的聚集提供了坚实的物质基础;②扎伊尔山与哈拉阿拉特山为该区提供了极为丰富的原始沉积物供给;③克-百断裂及百-乌断裂的发育为其下盘冲积沉积体系的发育提供了构造条件,形成大面积连续分布的储层,同时断裂的发育为油气的运移提供了较好的通道;④沉积体系内部湖泛沉积及侧缘细粒沉积为油气的储集提供了较好的遮挡条件。

6 结论

1) 综合百口泉地区地震、开发密井网及取心井资料,将百口泉三叠系划分为1个完整的二级层序,其整体经历了湖侵-湖退的完整湖平面变化周期。根据沉积特征所反映的湖平面变化将其内部细分为3个三级层序:百口泉组及S6砂组构成以低位域发育为主的底部三级层序(TSQ1),克上组构成以低位域及高位域发育为主的中部三级层序(TSQ2),白碱滩组整体为为湖侵域及高位域发育为主的上部三级层序(TSQ3)。

2) 通过22口井岩心观察及密井网砂体分析,明确冲积扇和扇三角洲为百口泉三叠系冲积沉积体系主要的沉积相类型。底部百口泉组及克下组处于湖平面较低时期,发育大范围的冲积扇沉积;随着湖平面的上升,克下组发育扇三角洲沉积;白碱滩组早期湖平面快速上升并达到最高值发育滨湖-半深湖沉积,白碱滩晚期湖平面有所下降发育辫状河三角洲沉积。

3) 百口泉三叠系层序及沉积特征与油气成藏具有较好的耦合关系,二级层序早期发育近源块状砂砾岩储层,近油源断裂处受断层遮挡作用,易于形成储量丰度较高的构造-岩性油气藏,二级层序中晚期发育扇三角洲及辫状河三角洲沉积,分流河道是其优质储层,远离油源断裂的斜坡部位因沉积差异导致的储层物性的遮挡,易于形成规模较大的岩性油气藏。