科层互动视角下的政策试验

李萌 苗波 叶林

摘 要: 政策试验是我国进行政策创新和实现制度变迁的重要方式。现有研究多集中在对政策试验的模式以及过程机制的探讨,对于在政策试验过程中,不同政策工具的选取上所呈现出的不同试验机制及科层互动缺乏深入的揭示。通过梳理深圳市环境影响评价立法变迁历程,可以发现其在政策试验的过程中使用了包括规制、激励、自愿等综合性的政策工具。其中,规制型政策工具的试验多由上级部门发起,呈现出“中央控制的试验”特征;激励型政策工具则高度依赖地方发展状况,呈现出“地方自治的试验”特征;自愿型政策工具则兼具二者的特性,呈现出“央地共治的试验”特征。为促进制度创新,突破发展瓶颈,地方政府充分利用资源禀赋优势进行适应于自身发展的创新,上级政府则对地方政策试验进行“有选择”的控制与引导,形成了特有的科层互动模式。

关键词: 政策试验;科层互动;政策工具;环境影响评价立法;深圳

一、 引 言

政策试验(testing)是政策创新过程中的关键一环[1][2]。在我国,中央对新政策进行全面推广之前在地方进行小范围政策试验是检验政策绩效和防控变革风险的关键手段。韩博天提出的“分级制政策试验”一度被认为是解释我国体制适应性的重要机制,分级试验可以将基层积累的创新经验吸纳到国家政策,以此提升我国体制灵活性、减少改革震荡。政策试验一般通过实验性法规、试点和试验区三种形式进行[3]。王绍光则将韩博天揭示的“中央主导的政策试验”解释为政府学习模式中的一种类型,从“学习的推动者”(即决策者、政策倡导者)与“学习源”(即实践、实验)的维度将政府的学习行为分为四种模式。这种“学习机制”使得我国政府在经济领域及社会保障、环境保护等公共物品的供给领域具备较强的适应性。同时,基层的实践是重要的学习源,对于基层实践经验的吸纳和推广是我国进行政策创新提升政府适应能力的重要机制[4]。

在此基础上,学术界对我国政策试验中的试验功能、过程机制和模式类型等进行了广泛的研究,其中特别强调了政策试验过程中的央地关系视角。基于这一视角的研究主要集中在政策试验的目标与工具是模糊还是确定的,控制与导向是中央控制还是地方主导的,以及政策试验模式可能的选择进行探讨。政策工具的不同组合会产生不同的政策试验机制和模式[5],但仅仅以政策工具由地方还是中央开发进行划分并不足以揭示政策工具深层次的差异。政策工具有多种不同类型,不同类型政策工具的选取,对于政策试验的互动模式机制的影响,需要更为深入和丰富的研究来探明。目前的研究多以宏观的观察视角对政策试验机制进行“事后的分析判断”[6],亟须采用更为严谨、深入的定性研究方法深入探讨政策试验深层次的运作机制,呈现政策试验的真实运作状况[7]。

环境影响评价制度作为环境保护领域的一项重要制度,主要承担环境质量预防预测机制中的“前端阻隔”职责,可以有效提升环境保护的科学性和能动性。在此领域,深圳市一直以 “先行先试的探索者”的姿态走在改革的前列,在“环评区域限批”“环评未批先建的按日计罚”“环境风险评价”“环评登记表备案制”“环评公众参与”等方面进行了诸多创新试验,先后被广东省和中央政府采纳,上升为更高阶、适用性更广泛的法律制度。深圳市在完善环评制度的创新探索方面涵盖了规制型政策、激励型政策和自愿型政策等不同类型的政策工具,为探索不同的政策工具类型是如何影响政策试验过程中的科层互动状况提供了良好的案例。本文基于政策试验理论,以深圳市环评制度立法变迁过程为例,研究政策试验过程中不同类型的政策工具对科层互动机制与模式的影响。

二、 文献评述与研究框架

1.文献评述

政策试验作为基于中国政策实践推衍出的创新概念,与西方国家政策实施前所进行的以严格的制度和法律程序为基础的“政策实验”是具有一定差异的。“政策实验”强调科学实验设计在政策实践中的植入与应用,而“政策試验”则强调地方依靠正式的或非正式的方法来应对复杂问题而进行的创新尝试[8]。理解二者的不同有助于在中国的政策语境下考察政策制定规律。西方国家进行政策测试的工具为政策实验(policy experimentation),强调实验的“随机分配”“目标预设”“控制变量”等科学性假设,进行政策实验的目的主要为了验证一项政策的成本和效果[9]。中国政策试验明显带有 “渐进性”和“选择性控制”的特征[10],这两种特征所呈现的“不确定性”和“非随机性”与强调科学性的政策实验明显不同。本文将政策试验定义为由中央政府或地方政府自主发起的,在特定范围内为应对复杂的改革问题而进行的创新性探索。目前关于政策试验的研究主要集中在以下三个方面的争论上:

(1)目标与工具:确定性还是模糊性?

在政策试验过程中,政策目标以及实现政策目标的工具是确定的还是模糊的存在一定的争议。刘培伟认为中央对地方的政策试验并未提出预设原则和目标,除了维护政治权力秩序的意识非常清晰之外,对其余领域的改革并没有明确的意识[11]。然而,除了目标是否确定值得关注,政策试验的工具选择也存在多种组合。韩博天认为政策试验是一个目标明确、协调一致的行动, 目的是为正式制定政策提供多项选择( policy options) ,继而将相关政策在全国推广, 甚至写入国家的立法。改革的目标是确定的,但政策工具(政策选择)是模糊的,需要地方政府通过试验来进行探索。有学者则认为中央政府的政策制定可能缺乏明确的目标和方向,每一项具体的改革措施都是对迫在眉睫的危机做出的应急反应[12]。中国改革延续着“摸着石头过河”的思维,边干边学[13]。刘伟总结的政策试点三阶段论认为,在前试点和试点阶段政策目标和政策工具都是缺乏的,到后试点阶段试点完成时政策目标和政策工具才全部具备[14]。因此,在多数情况下政府在进行政策试验的过程中其目标与工具较难确定;在某些领域(如政治权力秩序等)是清晰的,在某些领域(如经济发展等领域)则是模糊的。

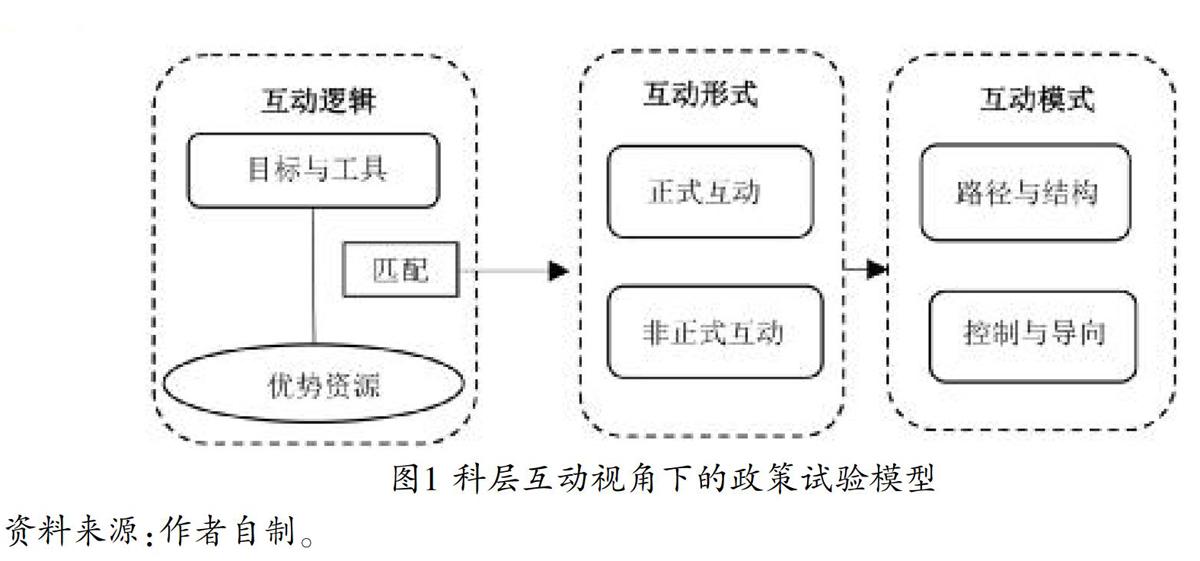

地方政府在政策试验过程中,不同类型的政策工具的创新试验之初具有不同的政策目标与工具的组合状况。政策试验的最终目标是为了实现政策目标。为了实现这一目标,需要借助央地各自的资源优势。这里的优势资源主要指二者的相对优势,而非独占优势。中央政府相对于地方政府具有更强的合法性资源,中央政府具有较强的权威性,掌握核心的政治资源,处于权力结构主导者的地位,且享有更高的立法位阶;站在更为全局性的角度考虑问题,可以使得创新具有更大的普适性[28]。地方政府的优势主要表现为情境性资源,地方政府具有丰富的信息资源对创新的环境更为了解,直接与目标群体接触可以更快地感知政策问题,也能够以更适合地方发展的方式进行创新政策设计[29]。不同的政策目标与工具的组合所依赖的资源差异决定了政策试验过程中的科层互动状况。具体而言,在政策试验过程中科层互动是指纵向与横向的政府部门之间通过利用各自的资源优势进行正式的与非正式的互动,以实现政策试验目标,验收政策试验成果。其互动形式既包含纵向上下级政府部门之间或同级职能部门之间发文、研讨、指导、汇报等正式的沟通,也包含不同政府部门之间通过不成文的、非正式的渠道对彼此产生的影响,如上级政府通过发出某些政策意向性较强的“信号”(signaling)对下级政府暗示或施加压力[30]。在进行创新政策试验过程中,不同层级政府依据各自所具有的资源优势在不同类型的政策工具创新过程中扮演着不同的角色,产生了多样化的互动形式与政策试验模式。

关于政策试验模式的探讨,本研究并不试图以试验的发起方(中央发起还是地方自发)来进行划分,而是以政策试验的控制导向进行划分。路径与结构探讨的是政策试验过程中目标与工具的供给方分别是中央还是地方。由政策目标与工具供给方的路径组合可以将政策试验的结构分为三种类型,即政策目标与政策工具的设计者均为中央政府;政策目标与政策工具的设计者均为地方政府;政策目标的设计者为中央政府,政策工具的设计者为地方政府(理论上不存在第四种政策工具已经由中央政府供给,但仍旧需要地方政府寻求政策目标的情况)。政策目标与政策工具的供给方的不同组合是与不同类型的政策工具类型所需优势资源相匹配的结果。地方政府的情境优势使得其在进行政策工具创新方面具有优势,在政策工具不明确的情况下一般地方政府担负着探索具体工具的职责,对于地方探索动力缺乏的政策工具则多由中央政府推行。控制与主导则探讨的是政策试验过程中控制权掌控在中央还是地方。科层互动的过程中,控制与导向并不取决于所处地位的高低,而更多取决于政策创新所需资源,取决于创新所需“情境”。巴纳德和西蒙的“权威接受论”认为权威的发生并不取决于发号施令者而是取决于接受权威的人;福莱特的“情境权威理论”认为权威是否能发挥作用取决于形势所需,权威是与知识和经验相联系的,来自事实和环境[31]。具体到政策试验领域,权威导向也取决于政策试验所需的资源状况,央地等级上的差异并不能从实质上影响二者的互动关系。不同类型的政策试验对中央与地方的依赖程度是存在差异的,控制与导向是政策工具类型与中央或地方所具有的优势资源恰当匹配的结果。

本研究采用过程追踪单案例研究方法并结合结构化访谈方法,从微观层面展现目标与工具的不同组合是如何影响科层互动过程中的控制导向,并进而影响政策试验模式选择的,对本文的科层互动视角下的政策试验模型框架进行了验证。这一方法可以从权变的视角呈现出在控制试验主体(科层组织)的状况下,政策试验客体(政策工具类型)对政策试验模式的影响。环评制度在变迁过程中经历了诸多政策层面的调整,政策工具也从最初的以规制型政策工具为主导,而后发展出激励型、自愿型政策工具,形成当前政策工具种类不断完善协调配合的治理格局。在这一变迁过程中,深圳市一直走在环评制度改革的前沿,以先行先试者的姿态试验摸索着,且其政策中对多种政策工具类型均有所涉及,是较为典型的案例。笔者通过多种方式收集资料:首先,梳理深圳市、广东省以及国家层面环评制度变革的相关法条、政策文件,获悉深圳市环评改革走在前列的创新性试验所涉领域。其次,以深圳市环评政策试验领域为落脚点,访谈深圳市、广东省相关官员,了解不同类型政策工具试验过程中市级、省级以及中央政府及其部门间的互动状况。同时,收集深圳市环评制度发展相关新闻报道等其他资料,进行相应的分析。

三、深圳市环境评价立法变迁历程——政策试验的分析

环评制度作为环境保护的“先行兵”,标志着环境保护从“末端治理”向“源头治理”的转变。深圳市作为我国第一批经济特区之一,在完善环评制度过程中开发了诸多政策工具以更好地促进制度的落地执行,多项政策举措被上级政府采纳,促进了我国环评制度的发展。

1.深圳市环评制度立法历程及其改革举措

深圳市先后颁布了《深圳经济特区建设项目环境保护条例》(2006年首次通过,经2012年和2017年两次修正)、《深圳市建设项目环境影响分级审批管理办法》(2009年)、《深圳市人居环境委员会关于加强环境影响评价管理的意见》(2010年)等法条和规范性文件来优化环评管理举措。通过梳理对比广东省、国家环评制度的改革措施,可以总结深圳市环评的立法进程及其创新举措(如图2所示),将其分为环评立法萌芽与形成阶段、环评立法发展与完善阶段①。

(1)第一阶段:环评立法萌芽与形成阶段

深圳市在环评领域的探索可追溯至1994年。在《广东省建设项目环境保护管理条例》的基础上,《深圳环境保护条例》率先对规划环评做出规定,将环评批准作为建设项目审批的必备条件,并与排污许可、自然资源开发相挂钩。此后,深圳市在环评领域率先尝试多项改革举措,主要包括:第一,环评区域限批。2006 年,《深圳建设项目环保条例》率先提出暂停审批污染物总量控制超标、生态破坏严重或者尚未完成生态恢复任务的区域内增加污染物排放总量或者对生态环境有较大影响的建设项目环评文件。与之相比,《广东省环境保护条例》直至2015 年修正时才增加此规定,《中华人民共和国环境影响评价法》则直到2016 年才对此进行规定。第二,环评信息公开与公众参与。2006年《深圳经济特区建设项目环境保护条例》规定将公众参与作为环评报告的必要内容,并对信息公开内容、公众参与方式、公开形式等内容进行了具体的规定。广东省环评公众参与的相关规定可追溯至1994年,《广东省建设项目环境保护管理条例》第十七条对其相关内容进行了规定。国家层面对环评工作公众参与的规定则主要源于2006年环境保护总局印发的《环境影响评价公众参与暂行办法》。第三,环境影响回顾评价制度。深圳市关于环境影响回顾评价制度的探索最早可追溯至2006年,《深圳经济特区建设项目环境保护条例》第二十九条规定实行建设项目环境影响回顾评价制度。国家环境保护部则在2015年颁布《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》,对回顾环评的情形进行规定。第四,环评未批先建的按日计罚。2009 年,在环境保护部《规范环境行政处罚自由裁量权若干意见》将按日计罚作为对环境行政处罚自由裁量权予以规范后,《深圳建设项目环保条例》成为最早以按日计罚方式处罚建设项目环评未批先建行为的地方性法規。与之相比,《广东省环境保护条例》2015年修改时才增加此规定,国家《环境影响评价法》则直到2016年才进行了相关条款的修改。第五,环境风险评价。2010 年,《深圳市人居环境委员会关于加强环境影响评价管理的意见》明确将项目环境风险评价作为环评审批的必要条件。而广东省则是2015年修订《广东省环境保护条例》加入,国家层面则到2016年修订《环境影响评价法》加入相关规定。

(2)第二阶段:环评立法发展与完善阶段

环评立法进入第二阶段的主要标志是其改革不仅仅停留在对环境影响评价内容、形式等的规定上,而是上升到环境影响评价体制机制的变革。这一阶段,深圳市最为突出的创新之举是率先实行建设项目环评登记表备案制。2014 年,《深圳市龙岗区建设项目环境影响登记表备案实施办法》率先提出建设项目环评登记表备案制,《深圳市建设项目环境影响审批监管办法》率先提出实施网上备案制。之后,环境保护部在2016年才发布《建设项目环境影响登记表备案管理办法》,明确县级环保部门负责建设项目环境影响登记表备案管理以及采用网上备案方式。2017年,《深圳市建设项目环保条例》在建设项目环评登记表备案领域取得重大突破——明确“未纳入本市建设项目环境影响审批管理名录和备案管理名录的,无需实施建设项目环境影响评价审批或者备案”,同时对非环境敏感区、不须配套污染防治设施的轻度环境影响建设项目实施告知性备案制度。此规则在2018年出台的《深圳市社会投资建设项目报建登记实施办法》《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》中又得到细化。广东省则在2017年执行了环境保护部发布的《建设项目环境影响登记表备案管理办法》。这一阶段环评制度立法逐渐从规制走向了激励,在考量法律效力保障的基础上将法律遵从效率也纳入了立法考量范畴。

2.深圳市环评制度创新政策工具选取

政策工具是实现公共政策目标的手段,是通过组织行动以解决公共问题的某种途径[32]。本质上,政策试验的目的即是对政策工具的探索与确定。依据不同的标准,对政策工具的划分也不同。比如,依据强制性程度的高低可以将政策工具划分为强制性政策工具、混合性政策工具和自愿性政策工具;依据资源类型可以将政策工具划分为信息类工具、权力工具、财富工具、组织性工具[33]。在与本文研究最为接近的环境保护领域,根据执行及激励手段通常将政策工具分为规制型、激励型和自愿型政策工具[34]。这种划分方法较好地概括了环境保护领域的政策特点,本文对深圳市环评制度所选取的政策工具也采用此分类标准。

(1)规制型政策工具

规制型政策工具又称指令性政策工具,是指政府为了达到目标对社会成员直接予以干预。深圳市在环评制度中所选取的规制型政策工具主要包括:一是事前控制,主要有环境规划和环境影响风险评价。环境规划主要包括环评区域限批,防止区域污染物总量超标现象的出现;环境影响风险评价的相关规定则是从事前防止危害环境项目的出现。二是事中控制,主要包括环境影响回顾评价,对于在建设过程中发生生产实际情况与原环境影响评价预测结果有出入而产生环境污染状况的项目进行回顾环评,以更为动态的管理方式监控污染的发生。三是事后控制,主要包括环评未批先建的按日计罚,对于已经建设但未进行环评的项目实行严格的按日计罚。

(2)激励型政策工具

激励型政策工具,兼具自愿性与强制性,是指政府依据经济发展规律利用市场调控利益相关者行为的方法。建设项目环境影响等级备案制是对环评制度的完善,可以进一步提高环评的针对性和有效性。一方面,对于企业而言,可以利用市场手段引导企业主体遵守环评制度、促进环境保护。如同税收会产生税收遵从成本,一项政策的执行也会产生遵从成本[35]。环境影响评价服务目前主要由市场主体提供,建设项目环境影响等级备案制可以有效减轻无污染或环境影响程度小的企业的环评负担,降低其政策遵从成本;而对于环境影响程度较大的企业则面临更为严格的环评审批,产生更大的政策遵从成本。另一方面,对于政府的体制建设而言,建设项目环境影响等级备案制也是促进审批制度改革,推动简政放权、放管结合、优化服务在环境保护领域的创新举措,可以有效降低政府的环评压力,抓大放小,集中更多的注意力资源到更为关键的环评项目的审批上。可见,建设项目环境影响等级备案制对企业主体和政府主体有着双重激励作用。

(3)自愿型政策工具

自愿型政策工具则是借助于民间自主的力量,依靠社会成员的自愿性行动实现政策目标。具体到环境影响评价制度领域,主要包括环评项目信息公开和环评公众参与两种类型的具体措施。2006年《深圳经济特区建设项目环境保护条例》详细规定了环评项目需要向公众告知的内容、公众参与的方式等具体条款。在实践过程中,深圳市在环评信息公开与公众参与方面确实取得一定进展,暴露了一些如环评方案造假等环评领域的突出问题,公众参与环评的意愿也有所增强②。同时,也暴露出环评政策在落地过程中可能出现的政策执行扭曲的情况,如深圳湾环评报告书抄袭事件[36]。从深圳市环评领域中自愿性政策工具的探索实践,可以看出我国在自愿性政策工具开发方面与西方国家存在的差异。西方视域下自愿型政策工具是以国家较少干预以及公民自治为基础的,但在我国,公民参与积极性不高、环保社团组织发展缓慢、企业的环保动机较为薄弱[37],这些因素都在一定程度上使得我国对自愿性政策工具的开发通常会依赖管制工具的配合[38]。

四、政策试验中的政策工具类型与科层互动模式

深圳市在其环评立法变迁的过程中进行了多种类型政策工具的创新试验。在不同类型政策工具的试验过程中,其发起动因并不相同,深圳市与广东省、中央政府之间的相互作用情况也不尽相同,产生了不同的互动模式。表1通过结合深圳市环评制度立法变迁历程,依据前文科层互动下的政策试验模型框架,梳理不同政策工具创新所依赖的资源、上級的影响、控制导向等核心互动要素,以探明不同类型政策工具创新过程中的科层互动状况,总结政策试验过程的科层互动特征,由此揭示政策试验过程的内在机理与机制。

1.规制型政策工具:中央控制下的分级试验

根据前文对深圳市环评改革规制型政策工具的介绍可以发现,此类工具的政策目标和具体政策工具均是确定的,且都是由上级政府进行规定和设计的。深圳市进行环评规制类政策工具创新的动因主要是为了契合国家立法规划,并依据上位法制定适应于地方发展的地方性法规。这决定了深圳市在进行此类政策工具的创新过程中必然受到上级政府较大的影响,具体表现为,深圳市在制定规制型政策时虽有某些创新性,但其创新是受到上级政府颁发的相关法条、规范性文件影响下的产物。如深圳市《深圳建设项目环保条例》中有关环评区域限批的规定,主要受到2006年广东省发布的《广东省跨行政区域河流交接断面水质保护管理条例》有关跨行政区水质污染防治有关规定的启发{3}。2005年发布的《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》也对区域限批内容进行了规定,这也为深圳市推出区域限批政策提供了上位法的支撑{4}。另外,深圳市在环境风险评价、环评未批先建按日计罚、环境影响回顾评价等规制型政策工具的开发方面也较大地受到上级政府法律、法规或相关政策的影响与启发,极少突破上位法来进行创新。可见,深圳市在规制型政策工具的创新采纳过程中较少地进行原创性的创新,更多的是依据上位法或政策进行执行性规定,在上级政府发出明显的“信号”的情况下进行执行过程中的创新。“有很多创新探索举措深圳是走在前面的,但这个过程存在一个互动。在体制内,即使是创新的探索也肯定要于法有据,至少也是上级发出政策调整的信号,地方才会将之变成可操作性的具体举措,在这些方面深圳是走得快的。”(广东省环评部门访谈记录,GDSA0413)

在规制型政策制定方面,深圳市之所以会选择这种保守型创新策略主要是因为此类政策工具高度依赖上级的权威资源及合法性资源。这种依赖主要表现在三个方面:首先,国家层面关于环境保护相关的法规较为合理,地方并不需要刻意突破国家法律来创新,对上级政策进行执行性细化规定一般即可满足发展要求。其次,创新成本较低,上级政府所创立的制度或政策通常经过周密思考,借鉴使用或适当改良比进行突破性的创新成本低。再次,更高位阶的法律、政策具有更强的权威性,尤其是国家层级制定的法律或政策具有更高的效力,而规制型政策往往需要更高阶权威以保证政策的有效落实。“因为国家推行的制度都是通过国家和省的层面认真斟酌过的。直接采用或者相对改良性地借鉴比地方另创一套肯定有效,成本也低。”(深圳市环评部门访谈记录,SZSA0415)“‘不予受理这种表述,是国家层面的习惯性表述,深圳立法应该是采纳国家的那种表述。其实在省政府部门都很少这么写,国家层面才有资格和能力作出这样的规定。”(广东省环评部门访谈记录,GDSB0413)

2.激励型政策工具:地方自治下的分级试验

深圳市环评制度变革在激励型政策工具上的创新主要体现为建设项目环境影响等级备案,这一变革可以对企业组织和政府组织进行双重激励。此类政策工具的政策目标与具体落实的工具设计者均是地方政府。对于地方政府自发探索的创新而言,创新的发生往往是自发的、内源驱动的结果。深圳市在环评制度立法变迁的过程中进行激励型政策工具的创新,主要是立足地方发展、立足环评相关部门工作重心调整的需要,也是优化制度本身的需要。对于深圳市而言,其市场经济高度发达,企业聚集、项目众多,依据项目对环境影响情况分级管理,有的放矢、抓大放小,将大大提升审批效率,也会加强对关键项目的监管效果。

“(分级管理)是深圳经济社会发展的需要。深圳市一年的项目量大,几万个项目,政府没有那么多精力全部管,能把对环境影响较大的几千个项目管好就不错了,那些对环境影响小的就都通过。以前的环评制度全覆盖,小到烧烤摊、早餐铺也需要办理环评,登记表也需要审批几天。我们研究了法律法规,登记表的定义是对环境影响很小的项目进行登记,既然对环境影响很小,就可以豁免或备案。”(深圳市环评部门访谈记录,SZSB0415)

政府在创新过程中追求的目标除了行政绩效以外还十分注重风险规避[39]。深圳市在建设项目环评登记表备案制创新的过程中,基于地方发展需求进行创新,其创新幅度较高,对原有做法具有较大的突破,因而在寻求风险控制方面会进行较多的考虑。对于风险的防控,深圳市主要通过纵向上从中央政府寻求合法性以及与省级政府充分沟通来进行,横向上则是与相关业务部门沟通来对创新进行内容和程序审查。深圳市进行建设项目环评登记表备案制度创新过程中豁免、备案以及审批的项目名录,是根据中央政府设定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》来进行设置的,这种设置使得整个改革的合法性有所保证。广东省对下级政府创新则起到安全阀的功效,这种功效的实现主要通过业务部门之间密切的互动与沟通来实现。访谈表明,广东省对待下级政府的创新行为通常会站在全局性的角度考虑地方政府的创新风险,会对深圳市的创新行为进行指导、监督。“企业环境意识的提升、环境治理制度的完善、科技的进步使得深圳市进行环评的创新不存在太多的制约条件,即使对环境产生影响,在实践中也可以通过环保督察来改正,所以不存在不可逆的风险。”(广东省环评部门访谈记录,GDSD0413)创新试验并非一个部门可以单独完成,深圳市在进行环评备案改革的过程中,会与司法部门和相关业务部门进行充分的沟通,以对其创新进行司法审查和内容审查。

市级政府环评部门在进行创新变革的进程中会与省级政府对应的环评部门沟通并寻求业务指导,省级政府也会对地方政府创新行为进行持续性关注,且这一做法既是制度性要求,也是实践中的常态化做法。“这个是常态化的做法,地方有一些改革举措,原则上会跟我们沟通一下,我们也会去关注,后续会去实地调研。在这个过程中,我们会对地方创新探索进行指导或者总结推广,制度上是有这个要求的。”(广东省环评部门访谈记录,GDSD0413)省级和市级政府之间通过这种良性互动既可以保证地方政府的创新不致酿成风险,也使得市级政府的创新经验自下而上扩散至省级政府从而实现更大范围的推广。深圳市在进行激励型政策工具的创新时,主要是基于地方发展进行适应地方需求的变革,此类创新的出现高度依赖深圳市的环保、经济、社会发展状况,上级政府也是这类政策工具创新的风险规避工具。对于激励型政策工具的试验,控制导向是指向地方政府的,呈現出地方自治的政策试验模式特征。

3.自愿型政策工具:央地共治下的分级试验

对于环评领域自愿型政策工具的创新试验,深圳市主要是依据中央政策进行地方探索性试验。在这一类型政策工具的探索过程中,深圳市的实践表明,自愿型政策工具的开发高度依赖上级政府的行政指令,同时高度依赖地方的政府各部门、企业、公民、社会团体等环保主体在执行这一政策时所采取的态度与行动。深圳市自愿型政策工具创新试验受到上级政府的较大影响,2006年2月,国家环保总局印发《环境影响评价公众参与暂行办法》,对公众参与环境影响评价需要公开的内容和公众参与的方式等进行了规定,这一暂行办法为深圳市将信息公开与公众参与写进法条提供了依据。深圳市在环境影响评价信息公开与公众参与方面的进展并非一帆风顺,环境信访量也一度居高不下。这既反映出深圳市在环评信息公开与公众参与方面取得了一定的进展,也反映出环评制度在落地过程中可能会出现的问题。正如访谈过程中一位受访者所言:“说明环评法制度设计是比较合理的,无论市场主体、建设单位,还是建设环评单位,都会有一些偷懒的,有一些蒙混过关的,各种各样的心态都会有。但是这个制度设计就可以避免它,以使其不会出现很严重的情况,或者尽量少(出现)。如果出现很恶劣的情况,监督制度可以发挥作用,不一定是环保部门监督,可以让公众来监督,而且公众监督是很有效的。(这一事件)就体现了公众参与的效果,像这种大规模的公众参与也是环评的一个特色。”(深圳市环评部门访谈记录,SZSC0415)

深圳市在完善环评制度的探索过程中,首先需要对其政府自身的科层间互动关系进行改善。需要打破部门壁垒,加强同级部门之间的沟通,把各个部门之间的评价统一起来,实现“多评合一”的评价。“国土规划、立项选址进行了环评审查之后,后续的环评并不重要。希望加强同级部门之间的沟通协调,把各个部门的评价统一起来,形成多评合一的环评。”(深圳市环评部门访谈记录,SZSD0415)。同时,环评制度也需要市场的实质性参与。“(环评制度)最初的意图是建设单位通过花钱购买环评服务,根据环评机构出具的建议和措施进行调整和整改。不同的环评机构提供服务的价格不同,因而提出的措施与建议不同,是市场化的服务。如果环评在需要被监管部门审批的情况下进行,该制度就有可能流于形式(又变成行政手段)。”(深圳市环评部门访谈记录,SZSD0415)。公众、社会团体等监督者的参与对环评制度的落实非常重要,良性的公众参与需要地方政府积极落实,形成制度性规定,也需要公民、社会团体等形成自觉的行动意识。2018年《环评公众参与暂行办法》的重新修订也充分证明了自愿型政策工具较大地依赖地方公民、社会团体发展状况等情境性優势。这一全国性法条的修订也充分吸纳了地方意见。“与原来老版相比,这一版和社会发展的形势更加密切结合了,与信息化、大数据的结合也更紧密了,运用新的科技手段,参与形式就不拘泥于以前对每家每户的调查,更多讲究主动参与。”(广东省环评部门访谈记录,GDSB0413)

对于地方政府而言,缺乏信息公开的动力,需要动用上级权威采取强制性行政指令落实公众参与,但是公民、社会团体参与意识的增强则需要多方面的合力才能慢慢养成,具有情境性优势的地方政府需要充分考察地方社会力量的发展状况,以充分调动起积极性。这就使得政府在进行自愿型政策工具的创新方面既依赖中央政府的行政权威以保证制度得以落实,也需要地方政府各个部门之间协调联动,并积极发展地方“自愿力量”来保障制度落实效果。在这一类型的政策工具的创新方面,地方政府受到中央政府的广泛影响,地方政府也具有正式机会,充分参与到中央政策的修订过程,且具有较大的权限进行地方政府内部和社会改革。自愿型政策工具创新对中央资源与地方资源双重依赖,控制导向既不偏向中央政府也不倾斜于地方政府,而是需要二者同时发力、协作共治,呈现出对地方与中央双重依赖的共治试验模式。

五、结论与讨论

地方政府在政府创新领域占据着重要角色,可以实现小范围内对政策先行先试、检验创新成效,同时降低创新成本与变革风险。本文以深圳市环境影响评价立法变迁为个案,结合过程回溯与访谈分析方法,考察其创新政策工具类型及其变革动因、互动机制,发现不同政策工具类型会影响地方政策试验的控制导向,从而产生不同的政策试验模式。深圳市在环评立法变迁过程中采取了多种类型的政策工具创新,包括规制型、激励型、自愿型政策工具。在进行规制型政策工具创新过程中,较大地受到中央政府和省级政府明确的政策信号的影响,其创新实为中央控制下为契合国家立法规划而为之,具有“中央控制下的试验”模式特征。对于激励型政策工具的创新,深圳市则具有较大的自主权,创新动因主要源于满足地方发展需求。其创新的幅度较大,因而在寻求行政绩效与创新风险控制方面颇下功夫,对于风险控制方面则主要向中央政府寻求政策合法性,和省级政府沟通、汇报寻求指导和监督,并寻求同级部门进行内容和程序审查;其试验的控制导向偏向地方政府,具有“地方自治下的试验”模式特征。在自愿型政策工具的创新方面,深圳市一方面背靠上级政府,制定地方法规为环评信息公开与公众参与奠定制度性基础,也需要促进政府各个部门之间的协调联动,另一方面积极培养地方公民、社会团体、企业等环保主体的自主参与意识。由此,自愿型政策工具的创新同时依赖上级政府权威资源与地方社会自愿性基础,呈现出“央地共治下的试验”模式的特征。上下级政府之间的科层互动成为政策试验的重要变量。

本文对推进我国政策试验的研究贡献主要包括三个方面。首先,地方政府在进行创新试验的过程中,受到多方面因素的影响,包括上级政府行政指令、地方经济社会发展状况等[40]。学界对政策类型或政策工具类型对政策创新影响的研究仍显不足。本文的研究聚焦于地方政府创新试验,厘清了不同类型的政策工具在政策试验过程中的互动模式与机制。其次,本文引入“情境”的概念,指出政策试验过程中的控制导向是由不同类型的政策工具所依赖的创新资源的差异引起的,这也影响了政策试验过程中科层互动状况,进而产生不同的政策试验模式,揭示了政策试验权变与“相机”授权规律。最后,本文的分析聚焦于科层互动的视角,对于不同层级的政府及职能部门在创新过程中的互动状况进行系统解释。通过深圳市的环评政策试验探索规律可以发现,不同的政策类型所依赖的资源是不同的,各级政府及职能部门需要依据政策类型与属性在各自的位置上扮演合理的角色,科层内部充分的沟通互动可以促进政策主体更好地了解政策、合理分工、合力创新。

诚然,本文的研究也存在局限。第一,本文试图以科层互动的视角揭示政策试验过程中的逻辑和模式,以地方政府政策试验作为研究对象,对自上而下以及同级部门之间的影响机制具有一定的考察,但对于深圳市环评制度改革从地方走向中央的自下而上的互动机制还需在下一步的研究中进行更加充分的探讨。第二,本文的分析以深圳市为案例,其研究场域的特殊性及可推广性受到一定的局限。深圳市作为建设中国特色社会主义先行示范区的特区城市,在改革过程中有其独特的优势。许多城市可能并不具有深圳市这样的创新优势。然而,这也并不代表地方政府不能利用自身优势资源进行政策创新。深圳市在激励型等政策上具有一定的优势,恰好体现了创新类型对地方资源的依赖,只要地方具备相应的资源或者能够充分利用上级资源,就可以进行适应自身发展的政策试验,通过塑造合理的科层互动机制,推进政策创新,优化公共政策。

注释:

①深圳市、广东省、国家不同层面的环评相关立法在时间上存在诸多交叉,因此,此处以阶段进行划分并不加以过于具体的年份区分。

②在深圳市的信访量中,环境信访量仅次于公安、工商领域位居第三,深圳市环境信访量居高不下。资料来源:深圳市人居环境委员会. 深圳市环境质量报告书(2010年度). 深圳:深圳市人居环境委员会,2011。

③《广东省跨行政区域河流交接断面水质保护管理条例》第十七条:跨行政区域河流交接断面水质未达到控制目标的,省级人民政府环境保护主管部门应当会同有关部门约谈该地区人民政府的主要负责人,并暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。

④《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》中(二十一)加强环境监管制度。要实施污染物总量控制制度,将总量控制指标逐级分解到地方各级人民政府并落实到排污单位。推行排污许可证制度,禁止无证或超总量排污。严格执行环境影响评价和“三同时”制度,对超过污染物总量控制指标、生态破坏严重或者尚未完成生态恢复任务的地区,暂停审批新增污染物排放总量和对生态有较大影响的建设项目;建设项目未履行环评审批程序即擅自开工建设或者擅自投产的,责令其停建或者停产,补办环评手续,并追究有关人员的责任。

参考文献:

[1]HARTLEY J , SORENSEN E , TORFING J . Collaborative Innovation: A Viable Alternative to Market Competition and Organizational Entrepreneurship[J]. Public Administration Review, 2013(6).

[2]南妍.试论政策试验在政策过程中的地位——政策试验是政策过程中必不可少的环节[J].中国管理信息化,2017(15).

[3]韩博天,石磊.中国经济腾飞中的分级制政策试验[J].开放时代,2008(5).

[4]王绍光.学习机制与适应能力:中国农村合作医疗体制变迁的启示[J].中国社会科学, 2008(6).

[5]石晋昕,杨宏山.政策創新的“试验-认可”分析框架-基于央地关系视角的多案例研究[J]. 中国行政管理,2019(5).

[6]HEILMANN S.中国异乎常规的政策制定过程:不确定情况下反复试验[J].开放时代, 2009(7).

[7]陈那波,蔡荣.“试点”何以失败?——A市生活垃圾“计量收费”政策试行过程研究[J].社会学研究, 2017(2).

[8]刘然.“政策试点”“政策试验”与“政策实验”的概念辨析[J].内蒙古社会科学(汉文版),2019(6).

[9]BERK R, BORUCH R, CHAMBERS, D. Social Policy Experimentation[J]. Evaluation Review, 1985(4).

[10]朱光喜.中国“政策试验”研究:议题、意义与展望——以政策过程为中心视角[J]. 广东行政学院学报,2013(4).

[11]刘培伟.基于中央选择性控制的试验——中国改革“实践”机制的一种新解释[J].开放时代, 2010(4).

[12]HUANG Y S. Information, Bureaucracy, and Economic Reforms in China and the Soviet Union[J]. World Politics, 1994(1).

[13]徐湘林.“摸着石头过河”与中国渐进政治改革的政策选择[J].天津社会科学,2002(3).

[14]刘伟.政策试点:发生机制与内在逻辑——基于我国公共部门绩效管理政策的案例研究[J].中国行政管理,2015(5).

[15]梅赐琪,汪笑男,廖露,刘志林.政策试点的特征:基于《人民日报》1992-2003年试点报道的研究[J].公共行政评论,2015 (3).

[16]周望.如何“由点到面”?-“试点-推广”的发生机制与过程模式[J].中国行政管理,2016 (10).

[17]朱旭峰,张超.“竞争申请制”:可持续发展政策试点与央地关系重构[J].中国人口·资源与环境,2020(1).

[18]朱旭峰,赵慧.自下而上的政策学习——中国三项养老保险政策的比较案例研究[J].南京社会科学,2015(6).

[19]CAI H, TREISMAN D. Did Government Decentralization Cause China's Economic Miracle? [J]. World Politics, 2006(4).

[20]TSAI W H & DEA N N. Experimentation Under Hierarchy in Local Conditions: Cases of Political Reform in Guangdong and Sichuan[J]. The China Quarterly, 2014(13).

[21]杨宏山.双轨制政策试验:政策创新的中国经验[J]. 中国行政管理,2013(6).

[22]吕芳.公共服务政策制定过程中的主体间互动机制——以公共文化服务政策为例[J].政治学研究,2019(3).

[23]李玫.西方政策网络研究的发展与变迁——从分类到政策仿真[J].上海行政学院学报, 2014(5).

[24]周雪光,练宏.中国政府的治理模式:一个“控制权”理论[J].社会学研究,2012(5).

[25]谢庆奎.中国政府的府际关系研究[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2000(01).

[26]马力宏.论政府管理中的条块关系[J].政治学研究,1998(04).

[27]李元珍.对抗、协作与共谋:条块关系的复杂互动[J].广东社会科学,2015(06).

[28]魏建,彭涛.中国社会转轨中的控制者:中央政府的作用[J].社会科学战线,2011(12).

[29]黄永炎,陈成才.地方政府制度创新的行为探析[J].探索,2001(4).

[30]马亮.府际关系与政府创新扩散:一个文献综述[J].甘肃行政学院学报,2011(6).

[31]丁煌.西方行政学说史:第2版[M].武汉:武汉大学出版社,2004:156-157,88-139.

[32]莱斯特.M.萨拉蒙.政府工具:新治理指南[M].肖娜,等,译.北京:北京大学出版社,2016:15-16.

[33]张璋.理性与制度——政府治理工具的选择[M].北京:国家行政学院出版社, 2006:82.

[34]杨洪刚. 中国环境政策工具的实施效果与优化选择[M]. 上海:复旦大学出版社, 2011:84-85.

[35]朱光喜.公共政策执行:目标群体的遵从收益与成本视角——以一项农村公共产品政策在三个村的执行为例[J].云南行政学院学报,2011(2).

[36]马丽丽.深圳湾环评报告抄袭:环保首道“闸门”岂可失守?[EB/OL].人民网(2020-04-27)[2020-05-06],http://m2.people.cn/r/MV8xXzMxNjkwMDAxXzIwOTA0M18xNTg3OTY3MDQ2.

[37]王惠娜.自愿性环境政策工具在中国情境下能否有效?[J].中国人口·资源与环境, 2010(9).

[38]王惠娜.自愿性环境政策工具与管制压力的关系——来自经济模型的验证[J].经济社会体制比较,2013(5).

[39]冯猛.目标权衡与过程控制:地方政府创新的行为逻辑[J].社会学研究,2020(2).

[40]WALKER R M, AVELLANEDA C N, BERRY F S. Exploring The Diffusion of Innovation Among High And Low Innovative Localities[J]. Public Management Review, 2011(1).

Policy Testing under Bureaucratic Interaction

——Taking Shenzhen Environmental Impact Assessment Legislation Process as an Example

Li Meng / Miao Bo / Ye Lin

Abstract: Policy testing is an important way for China to carry out policy innovation and realize institutional changes. Researches on policy experiments mostly focus on the exploration of experimental models and process mechanisms. In the micro-level, the different experimental mechanisms presented in the selection of different policy tools lack sufficient disclosure. A case study of Shenzhen in the process on the environmental impact assessment legislation is conducted so as to reveal the relationship between policy tools selection and policy testing model. Shenzhen has used comprehensive policy tools including regulation, incentives, and voluntary tools in the process of improving the environmental impact assessment system. Most of the experiments on regulatory policy tools were initiated by superior departments, showing the characteristics of "central controlled experiments model"; Incentive policy tools are highly dependent on local development status and show the features of "local autonomy experiment model"; Voluntary policy tools have the characteristics of both, showing the characteristics of "central controlled local autonomy experiment model". In order to better promote institutional innovation and break through development bottlenecks, local governments should make full use of their own resource advantages to adapt to their own development and innovation. And higher-level governments should conduct "selective" control and guidance of local policy innovation.

Keywords: Policy Testing; Bureaucratic Interaction; Policy Tools; Environmental Impact Assessment Legislation; Shen Zhen

(责任编辑 王玉)

本文系教育部人文社会科学重点研究基地项目资助“新技术革命与公共治理转型”(16JJD630013)、“中国特色的治理理论构建”(16JJD630012)和四川省哲学社会科学重点研究基地区域公共管理信息化研究中心重点项目“中国智慧城市发展与城市治理转型研究”(QGXH19-01)的阶段性成果。

收稿日期:2020-5-25

作者简介:李 萌 女 (1993- ) 中山大学政治与公共事务管理学院博士研究生

苗 波 男 (1978- ) 中山大学法学院、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)副教授 博士生导

师 通讯作者

叶 林 男 (1977- ) 中山大学中国公共管理研究中心、政治与公共事务管理学院教授 博士生導师