他者想象与自我认知:中美民众国家形象认知研究

李卫东,李宁

(华中科技大学 新闻与信息传播学院 国家传播战略研究院,湖北 武汉 430074)

中国与世界的关系发生了近代以来最为深刻的变化:中国的身份从“中国的中国”“亚洲的中国”跃升为“世界的中国”,中国的关注点也越来越从“世界的中国”向“中国的世界”转变[1]。与此同时也带来了世界的担忧,中国崛起“挑战既有国际秩序”“中国威胁论”以及“国强必霸”的论调已很有市场,中国在全球地缘政治格局中所面临的冲突与博弈亦愈发激烈。近年来美国开始实施冷战结束以来最大规模的全球战略调整——“亚太再平衡”,其中一个核心考虑就是适应和主导亚太政治经济演变进程,应对中国崛起的挑战[2]。作为当今世界最复杂、最重要的关系,中美关系决定21世纪的政治走向,如果中美两国陷入地缘斗争、军备竞赛亦或是零和对抗,全球体系的和平与稳定将岌岌可危[3]。面对美国的战略遏制与挤压,中国能否妥善处置,突破修昔底德陷阱,超越文明冲突,走出“大国政治悲剧”的逻辑,对中美两国乃至世界而言都极为重要。

国之交在于民相亲,天视自我民视,天听自我民听。在民主化、信息化、全球化的背景下,国家与国家的关系,乃至人类未来的命运,在很大程度上取决于民众对国际社会各个行为主体(国家)的认知判断和情感投射,取决于当事国在国内外民众心目中的国家形象[4]。每个国家都有自己的利益,这些利益常常互相冲突,而国家声誉(形象)则能使这些冲突的成本呈几何级放大或缩小[5]。

一、文献回顾、研究问题与假设

(一)国家形象

学界对于“国家形象”的界定不尽相同,众多学者或将其界定为一种 “媒介形象”,或界定为一种“公众认知与评价”,或界定为一种“身份表达与认同”,从不同侧面、不同角度丰富了国家形象的意义与内涵。本研究认同孙有中[6]有关国家形象的看法,即“国家形象是一国内部公众和外部公众对该国政治(包括政府信誉、外交能力与军事准备等)、经济(包括金融实力、财政实力、产品特色与质量、国民收入等)、社会(包括社会凝聚力、安全与稳定、国民士气、民族性格等)、文化(包括科技实力、教育水平、文化遗产、风俗习惯、价值观念等)与地理(包括地理环境、自然环境、人口数量等)等方面状况的认知与评价。”这种认知是指人对于某种实体所持有的认识和直觉,是一种认为的事实,而非事实本身[7]。其在一个层面上意指“期许、规范”,另一个层面上指代“评价”[8]。因此,民众的国家形象认知更多的是一种对国家各个层面的评价和认可。这种评价和认可受媒介传播和人际传播构筑的信息环境[9]17以及个体既有经验[10]的影响。但通常来讲,个体既有经验尤其是亲身体验经验的不足也是不争的事实。有数据表明仅有13.6%的中国受访民众曾经去过美国[11]。中国外文局一项包含10 500个海外样本的中国国家形象全球调查显示,国外民众了解中国的渠道主要基于当地传统媒体(61%)及当地新媒体(43%),有与中国人交往以及去过中国直接经验的受访民众仅达15%和7%[12]。由此可见,民众对于他国的认知,民众心目中的他国国家形象更多的是一种基于大众媒介传播与人际传播构造的信息环境的、掺杂着现实与虚幻的想象。而大众媒介传播中很多看似关于中国的西方叙事,其在一定程度上并非在解说中国,而是西方建构自我的一种需要和体现。正如近年来叙事中常见的“中国威胁”或“中国机遇”一样,都是对西方的威胁与机遇,无论前者还是后者,中国都被视为一个“他者”,用于区别乃至反思西方对自我的想象和塑造[13],反之亦然。

(二)中美两国国家形象的流变

中美之间关于彼此国家形象的“他者”想象自1784年美国“中国皇后号”商船到达广州以后便从未间断。正如著名汉学家费正清所言“形象问题是一个十分变幻不定的主题”[14],在两个多世纪的交往中,历史上美国民众认知中的中国形象经历了从“富裕与智慧的乌托邦”[15]3到“劣等民族”“有吸引力的民族”“忘恩负义的无耻之徒”以及 “苏醒的龙”[16]“红色恐怖”[17]的转变。相关论述散见于以哈罗德·伊萨克斯(Harold Robert Isaacs)、史景迁(Jonathan D.Spence)、乔舒亚·库珀·雷默(Joshua Cooper Ramo)等为代表的知名学者的学术文本中。此外,赛珍珠(Pearl S.Buck)的《大地》三部曲,《时代》杂志对蒋介石、宋美龄夫妇的关注以及斯诺(Edgar Snow)、史沫特莱(Agnes Smedley)、斯特朗(Anna Louise Strong)的报道曾共同将一个美好的中国形象推向光明的巅峰[15]37。而美国小说家厄尔·比格斯(Earl Derr Biggers)的6部系列侦探小说及以此为基础改编的46部电影和好莱坞的14部傅满洲系列电影则成功塑造了“陈查理”和“傅满洲”两个一褒一贬的人物形象,形成了西方人流行观念中对中国人的刻板印象[18]。历史上中国的美国形象也经历了从魏源、林则徐以及容闳《海国图志》《四洲志》和《我在中国和美国的生活》中的“富饶、民主、友爱之国”到美国排华运动以及中国抵制美货运动中“蛮夷、虎狼和背信弃义的种族主义国家”[19]再到中华人民共和国成立以后“野心狼”[20]“纸老虎”[21]以及“霸权主义美国”的转变。

20世纪80年代以后,随着改革开放的深入以及综合国力的提升,中美两国尤其是中国的国家形象发生了重大变化。国民自我认知中的中国逐步从贫穷走向富裕,从弱国转身为强国;从闭塞走向开放;从一个落后的国家转身为一个先进的国家;从韬光养晦到有所作为、积极进取,呈现出继续发展、充满活力、独立自主的大国形象[22]。美国的当代中国国家形象也从最初被边缘化、妖魔化逐步得到主流媒体的普遍关注和认可[23],但仍呈现出“霸权的中国”“威胁的中国”以及“合作的中国”等复杂的形象,总的来看,美国媒体关于中国国家形象的话语多是负面的,具有较强的先入为主的价值判断和批评性[24]。此外亦有大量的社会调研项目关注美国的中国国家形象问题。皮尤研究中心近10年调研数据显示,仅2009年、2011年两年超过半数受访者表示喜欢中国,其余年份均未达半数,近5年更是在38%的低位上下徘徊[25]。2017年BBC全球影响力调查显示,有高达70%的美国受访民众对中国有负面(消极)看法[26]。华中科技大学国家传播战略研究院的2016年民调数据显示,美国民众认同中国政治、经济和科技大国地位,且有四成民众认为中国与美国是“竞争+伙伴”关系[27]63。相对于美国的中国国家形象,这一时期对中国的美国国家形象的研究分析相对较少,仅有少数机构持续跟进,皮尤研究中心2005—2016年前后12年跟踪调研数据显示,仅2010年、2014和2016年3年超过半数中国受访者表示喜欢美国,其余年份均未达半数,在42%上下徘徊[28]。华中科技大学国家传播战略研究院2015年调研数据显示,美国是中国民众心目中的世界头号政治、经济和科技大国,国人自认为对其不够了解却更多地将其视为敌人[29]。

从国家形象出发考量一国与他国的关系,有两种视角:其一是以他国为观察起点,分析本国在他国的形象;其二是以本国为中心,观察国人如何看待其他国家[30]。对中美两国国家形象流变的考察发现,当前以美国为观察起点,对于“美国如何看中国”的研究分析已经很多,但以中国为中心考察“国人如何看美国”的研究相对较少。民意基础是影响国与国之间关系的关键因素,一国民众对另一国的形象感知是衡量两国民意氛围的晴雨表,既反映当下两者之间的关系状态,亦是评估未来趋势的指针[31]125,且公众不仅是政府权力的源泉,也是公共政策(包括外交政策)合法性的基础[32]。因此,在当前中美贸易冲突日益加剧的情境下,要全方位把握中美关系,解释和预测未来发展趋势,妥善处置和应对潜在风险,对中美两国国家形象与民意的考察势在必行。且以往研究中单纯考察“美国如何看中国”的做法是远远不够的,还需要考察“国人如何看美国”“国人如何看中国”以及“美国如何看美国”“美国如何看中国”等诸多侧面。

(三)研究问题与假设

中美两国公众如何看待彼此国家的形象很大程度上取决于民众的既有认知,这种认知的获得与公众自身是否关注、了解彼此,是否有国家间直接交流的亲身体验有关系。而国家间民众直接交流通常只是一部分,不可能做到全部、全面、全过程直接交往,绝大多数是通过大众传媒等信息中介进行的[33]。基于分析,提出以下四个问题:

RQ1.中美民众对彼此国家的关注与了解状况如何?

RQ2.中美民众对彼此国家的主要认知途径有哪些,认知满意度如何?

RQ3.中美民众心目中彼此国家的形象如何?

RQ4.哪些因素影响了中美民众对彼此国家形象的认知?

既有研究表明,人们或组织对事件的主观解释与思考结构主要受两方面的影响,其一就是过去的经验[34]。研究显示,“造访过”中国的美国民众对中国产生了真实的感知和认识,加深了了解,这种“造访经验”会使其对中国评价和感知产生正面影响[9]22。亦有研究表明,民众对周边国家的亲身经验会增加其对相应国家的好感度[31]133。基于此提出以下假设:

H1.民众关于越对方国家的亲身经验使其更加认可对方国家的大国形象。

H2.民众对对方国家越感兴趣越认可对方的大国形象。

H3.民众越了解对方国家越认可对方国家的大国形象。

H4.民众越了解对方国家对对方国家的好感度越高。

罗杰斯(Rogers)在哥伦比亚农村社区的调研显示,教育、社会地位等前提条件将会影响公众的传媒接触,民众的教育程度、社会地位(权力、声望、财富等)越高其传媒接触频率越高,信息来源也更为广泛,对信息的辨识能力更强,对信息的评价也更客观,并间接影响公众的政治知识[35]。这种政治知识即包含对一个国家的整体看法与评价,亦即一个国家的形象。国家形象是公众对一个国家的整体印象,是主观见之于客观的东西,对于公众,特别是外部公众来说,这个印象的获得离不开媒介[36]。媒体在塑造国家形象方面主要有发布信息和引导舆论两大作用。前者通过媒体的议程设置来对国家形象的建构方式和建构内容施加影响,后者通过媒介发布的信息和信息中明指暗指的话语基调形成对一国的认识[37]。据此提出以下假设:

H5.民众接触国际新闻的频率越高,对对方国家的好感度越高。

H6.民众接触国际新闻的频率越高,越认同对方国家的大国形象。

H7.在当前的中美舆论格局下,民众受教育程度越高,对对方国家的评价越高。

H8.在当前的中美舆论格局下,民众收入水平越高,对对方国家的评价越高。

媒介可以通过影响信息的交换来影响人们在政治活动中的思想和行为,因此,国家领导人形象传播一直是政治传播研究的重要内容[38],且国家领导人是国家形象的代言人,也是国家形象和声望的重要组成部分[39]。据此提出以下假设:

H9.民众对一国主要国家领导人好感度越高的对其国家好感度就越高。

二、研究方法

(一)研究数据

研究数据源于华中科技大学国家传播战略研究院2017—2018年中美两国民众世界观念社会调查。国内方面由北京零点指数信息咨询公司负责实施,最终采用配额样本2 500个,受访者性别比例控制在1∶1;年龄方面,1~29 岁占 49%(N=1 225),30~39 岁占 28%(N=700),40~49 岁占 17%(N=425),50~59 岁占7%(N=175),60岁以上的受访者占6%(N=150);受教育程度方面,初中及以下学历占25.2%(N=630),高中学历占25.2%(N=630),专科学历占19.8%(N=495),大学本科及以上学历占30%(N=750);职业分布方面,企业/公司普通员工占 36.5%(N=912),企业/公司管理者占 14.4%(N=360),医生/教师/律师等专业技术从业者占11.5%(N=287),个体及自由职业者占10%(N=251),其他群体占比均低于10%不一一列举。

美国方面由全球知名网上调研公司Qualtrics具体实施,调查共回收有效样本2 562个,其中男性占44.4%(N=1 138),女性占比 55.3%(N=1 417);年龄方面,18~24 岁占 12.1%(N=311),25~34 岁占 22.3%(N=571),35~44 岁占 22.3%(N=571),45~54 岁占 21.4%(N=547),55 岁以上占 21.9%(N=562); 受教育程度方面,高中以下占4.5%(N=116),高中及职业高中占31.7%(N=813),三年或四年制大学占48.3%(N=1 240),研究生及法学、医学等其他学士后教育占11.6%(N=298);党派分布方面,民主党占37.1%(N=951),共和党占26.3%(N=674),自由派占 22.7%(N=582);族裔方面,白人/高加索人受访者占 59.3%(N=1 519),西班牙裔受访者占 16.4%(N=420),黑人/非洲裔受访者占 16.3%(N=417),亚裔受访者占 5.1%(N=131)。

(二)变量测量

1.民众对中国/美国的了解程度。调研以问题“您自认为了解以下国家或地区吗”展开,相关选项涉及“完全不了解”“不了解”“了解一些”“比较了解”“非常了解”分别用1~5赋值,最后一项为说不清楚赋值为99。

2.民众对中国/美国领导人的好感度。调研以问题“您对以下各国领导人的感觉如何”展开,采用10级量表,相关选项从非常差到非常好,分别用1~10赋值,最后一项为说不清楚,赋值为99。

3.民众对中国/美国的好感度。调研以问题“您对以下国家的印象如何”展开,展开,采用10级量表,相关选项从非常差到非常好,分别用1~10赋值,最后一项为说不清楚,赋值为99。

4.民众是否去过中国/美国。调研以问题“除了中国/美国之外您曾经去过世界上那些国家或地区”展开,选项涉及中国、美国、埃及等17个国家,受访民众可以多选也可以选填其他国家。

5.接触中国/美国新闻频率。调研以问题“您是否会通过以下渠道了解中国/美国的新闻报道”展开,相关渠道涉及报纸/电视/杂志、家人/亲戚、朋友/同事/熟人/同学、新闻网站/BBS论坛以及社交网络5类,中美调研均采用五级量表,最后合成接触中国/美国新闻频率的综合指标。

6.大国形象评价。调研以4组问题“在当今国际事务中,您觉得哪些国家发挥着重要影响力”“在您的心目中当前哪些国家的经济实力非常强大”“在您的心目中,哪些国家的科学技术非常发达”以及“您觉得在当今哪些国家的军事力量很强大”展开,选项涉及中国、美国、日本等24个国家。

7.新闻报道满意度。调研以问题“您是否在以下方面满意我国媒体关于美/中国的新闻报道?”展开,分别从报道立场、报道数量和报道全面性三个测度进行测量,满意度包括“非常不满意”“不满意”“中立”“满意”以及“非常满意”5个选项,分别赋值1~5。

8.控制变量。根据既有研究和经验判断,本研究将年龄、性别、教育程度、族裔以及党派等相关因素作为控制变量。

三、研究发现

(一)两国民众对彼此国家的关注与了解

从国家构成要素来看,国家形象表现为某国国民对一国领土、主权、人口、政府和企业等要素的记忆、看法、情感和态度[40],而这种记忆、看法、情感或态度的形成又与民众的亲身经验亦即民众对一个国家是否感兴趣,是否关注一个国家的新闻报道,是否去过一个国家,是否较多接触一个国家民众进而产生理性认知以及是否了解一个国家有密切关系。本部分旨在回答本文提出的第一个问题,即“中美民众对彼此国家的关注与了解状况如何”。

1.两国民众对彼此国家及民众的关注与接触

调研数据显示,中美民众对彼此国家的感兴趣程度、对彼此国家新闻报道的关注程度以及是否去过彼此国家和较多接触过彼此国家的民众存在极为显著的差异:分别有73%、76%以及27%的中国受访者表示对美国感兴趣、关注美国的新闻报道,去过美国,而只有24%、26%和8%美国受访者表示对中国感兴趣,关注中国的新闻报道和去过中国(如图1所示)。可见绝大数普通 中国民众对美国感兴趣、关注有关美国的新闻报道,而绝大多数的普通美国民众对中国并不感兴趣,也不关心有关中国的新闻报道。在是否去过对方国家以及较多接触对方民众两项调研中,中美双方受访者均未达到30%,其中美国受访者到访过中国的比例仅仅为8%,而只有6%的中国受访者表示能够较多地接触美国民众,这从侧面证明了两国民众对彼此国家的认知过程中,真正有“亲身经验”的很少,大多数认知还是通过大众传播、人际传播等间接性渠道获得,掺杂了更多的民众想象。

2.两国民众对彼此国家的了解程度

对一个国家越了解,就越能作出较为理性的评价,如果能够亲自去观察和了解,则能形成对该国较为稳定的印象[27]62,因此关于中美民众对彼此国家了解程度的考察尤为必要。由于中美民众对彼此国家与民众的关注和接触方面的巨大差距,且相应亲身体验较少,导致中美民众在对彼此国家的了解程度方面存在显著差异。中国民众对美国的了解程度远高于美国民众对中国的了解程度。如图2所示,有高达56.6%的中国受访者表示比较了解或非常了解美国,而仅有36.4%的美国受访者表示比较了解或非常了解中国。有高达26.6%的美国受访者表示不了解或完全不了解中国,而中国受访者仅为8%。此外,有高达9.8%的美国受访者表示完全不了解中国,值得关注。

(二)两国民众对彼此国家的认知途径与满意度

国家形象是民众心目中对一国的整体认知和评价,这种认知和评价与民众既有的认知途径和认知满意度有莫大关系,因此要全面考量民众心目中中美两国的国家形象就需要首先对两国民众的国家形象认知途径和认知满意度进行细致考察。中美双方受访民众有去过对方国家或较多接触对方国民的这种亲身体验的均不足三成,两国民众对彼此国家的认知过程中,真正有“亲身经验”的很少,大多数还是通过大众传播、人际传播等间接性渠道获得。对中美两国民众了解国际新闻的大众传播和人际传播渠道进行考察,并进一步分析中美两国民众通过几种常见的大众传播媒介接触对方新闻报道的频率,最后测量民众对相关新闻报道的满意度。本部分旨在回应本文提出的第二个问题即“中美民众对彼此国家的主要认知途径有哪些,认知满意度如何”。

1.两国民众了解国际新闻的渠道

对两国民众了解国际新闻的渠道进行考察发现,“社交网络”已经成为中美两国民众了解国际新闻最为主要的渠道,分别有57.3%的中国受访者和40.7%的美国受访者将其列为了解国际新闻的渠道,位列所有渠道的首位。通过“家人/亲戚”和“朋友/同事/熟人/同学”这两个人际传播渠道了解国际新闻的两国受访者比例也均超过三成,由此可见人际传播仍然是两国民众了解国际新闻的主流渠道。此外,报纸/电视/杂志这一传统新闻媒体仍然是高居美国民众了解国际新闻第二位的渠道,而在中国则排在“新闻网站/BBS论坛等”之后,位居第三位,如图3所示。

2.两国民众了解对方新闻报道的渠道及频率

如图4所示,对新闻网站、社交网络、电视、报纸、广播、杂志以及其他渠道7种中美两国民众接触对方国家新闻报道的大众传播渠道和频率 (取值 范围为1~5,1=几乎从不会,5=几乎每天都会)的考察发现,新闻网站、社交网络及电视是中国民众了解美国新闻报道的主要渠道,而电视、新闻网站和社交网络为美国民众了解中国新闻报道的主要渠道,且虽然面临新媒体技术的冲击,民众借助电视了解中国新闻报道的频率仍然最高,位列所有渠道的首位。

3.中美两国民众对本国媒体报道对方国家新闻的满意度

从报道全面性、报道立场、报道数量三个方面测量中国公众对本国媒体关于美国新闻报道(α=0.770)的整体满意度和美国公众对本国媒体关于中国新闻报道(α=0.893)的满意度具有较高的可靠性和稳定性。两国民众对本国媒体关于对方国家的新闻报道均比较满意(M>3),但总体而言,中国民众对本国媒体关于美国新闻报道的满意度(M=3.59,SD=0.83)高于美国民众对本国媒体关于中国新闻报道的满意度(M=3.23,SD=0.92)。此外,中国民众在报道全面性、报道立场和报道数量三个细分指标上的满意度也全面高于美国民众的满意度,如图5所示。

(三)两国民众心目中的中美国家形象

从政治、经济、军事和科技四个维度考量两国民众心目中的中美大国形象,从“负责任国家”和“民主国家”两个维度考量两国民众心目中的中美政治和公共外交形象,从“国家好感度”和“领导人好感度”两个维度考量两国民众心目中的领导人形象和整体国家形象。本部分旨在回应本文提出的第三个问题即“中美民众心目中彼此国家的形象如何”。

1.两国民众心目中的大国形象

所谓“大国”一般是指大而强的国家,在国际事务中有着举足轻重的地位,拥有强有力的话语权,往往是规则或秩序的制定者[41]。中美民众对于彼此国家的大国形象认知有着接近一致的看法。在政治、经济和科技领域,中美两国互为对方民众心目中数一数二的大国,仅在军事领域存在一个名次的差异即在中国民众心中的美国、中国为排行前二的军事大国,在美国民众心目中排行前二的军事大国为美国和俄罗斯,中国排在第三位。

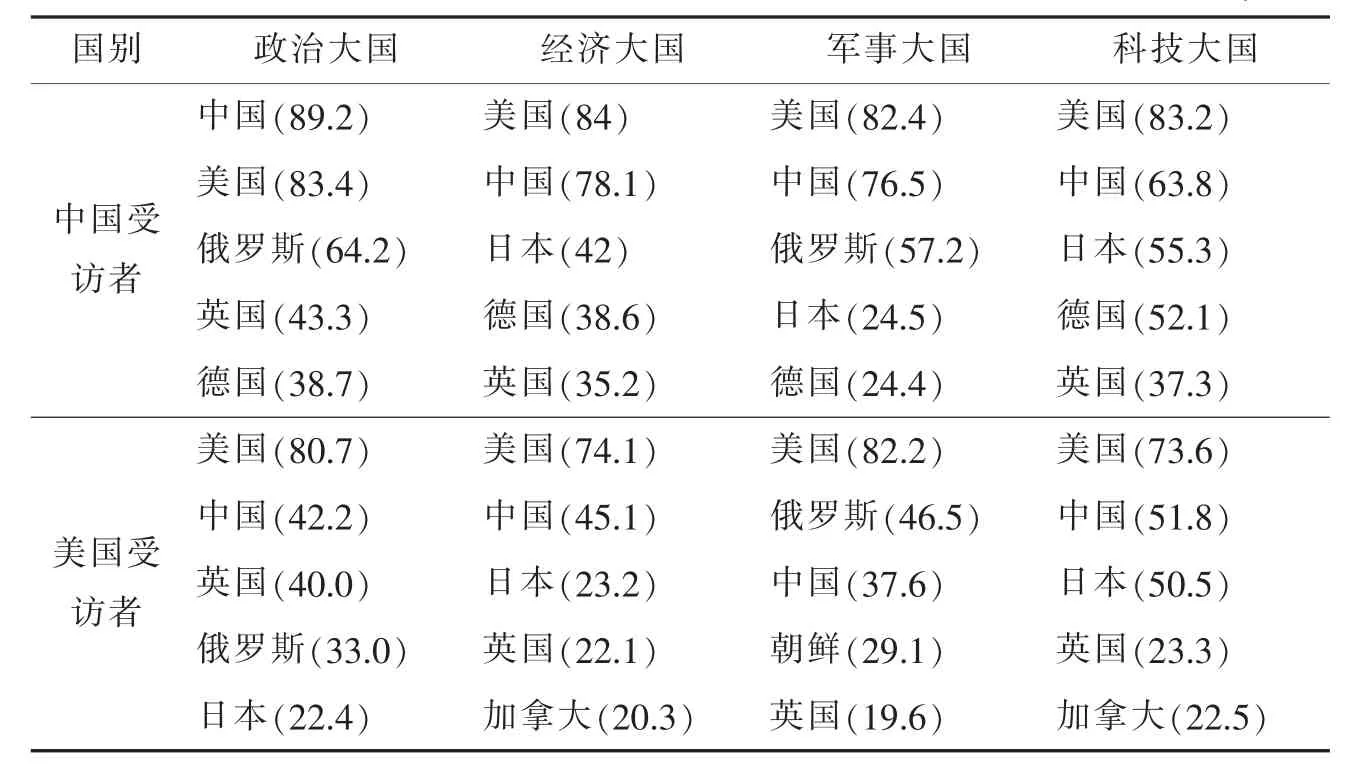

中美两国民众对中美两国的大国形象有接近一致的认知,但仔细考察也存在明显的差异:80%以上的中国受访民众和70%以上的美国受访民众认同美国的政治、经济、军事和科技大国形象,认同中国政治、经济、军事和科技大国形象的中国受访民众也均在60%以上,而认同中国政治、经济和军事大国的美国受访民众均未达半数,对于中国科技大国形象的认知也仅仅为51.7%,如表1所示。

2.两国民众心目中的中美政治与公共外交形象

中美两国公众心目中的中美政治与公共外交形象存在显著差异。两国民众均对自己国家“负责任国家”和“民主国家”的政治与公共外交形象有较高认同度,对对方国家则认同度较低。58.3%和48.2%中国受访者认为中国是“负责任国家”和“民主国家”,而只有10.9%和23.4%的中国受访者认为美国是“负责任国家”和“民主国家”;同样,27.8%和27.3%的美国受访者认同美国是 “负责任国家”和“民主国家”,而只有15.4%和6.7%的美国受访者认同中国的形象。此外,两国民众对于美国“霸权国家”形象认知有着极为悬殊的差异,有高达78.5%的中国受访者认为美国是“霸权国家”,而美国受访者的认同比例只有7.2%,如图6所示。

表1 受访者心目中排行前五的大国 单位:%

3.两国民众对彼此国家及领导人好感度

国家好感度是衡量两国公民心目中彼此国家形象的重要观测指标。而国家形象与领导人形象是一种相互依赖、相得益彰的关系,国外公众对于一个国家的认知部分来源于对其政府领导人的认知[42]。因此在对两国公民的国家好感度进行测量的同时也将国家领导人好感度同时纳入测量范畴。中美民众对各自国家的好感度都比较高,分别达到了9和8.1,而对对方国家的好感度普遍不高。中国民众对中国、美国、日本、俄罗斯、韩国、英国、法国以及德国八国的平均好感度为6.88,而对美国的好感度为6.1,仅高于日本(5.1)、韩国(5.9)。美国对八国的平均好感度为6.78,而对中国的好感度为6.2,仅高于俄罗斯(5.2)。在国家领导人的好感度方面,中国受访民众对习近平主席的好感度高达8.7分,对八国领导人的平均好感度为6.5,对特朗普的好感度仅为5.3,仅高于日本首相安倍晋三(4.5)。美国受访民众八国领导人的平均好感度为6.1,而对习近平主席的好感度仅为5.8,但高于对特朗普的好感度(5.3),如图7所示。

(四)假设检验结果

为深入了解国家形象产生机制,分析相关影响因素,回应本文第4个问题,提出7个相互关联的研究假设并结合调数据进行验证。

假设1、假设2、假设3和假设6对影响两国民众心目中大国形象评价的因素进行了关注,中国受访者相关数据的回归分析结果显示,在控制相关变量以后中国受访者对美国越感兴趣越认可美国的政治大国(β=-1.952,p<0.001)、经济大国(β=-1.711,p<0.001)、科技大国(β=-1.956,p<0.001)和军事大国(β=-1.683,p<0.001)地位。同时中国受访者对美国越了解也越认可美国的政治大国(β=-1.952,p<0.001)、经济大国(β=-1.711,p<0.001)、科技大国(β=-1.956,p<0.001)和军事大国(β=-1.683,p<0.001)地位。 但受众对美国的亲身经验即是否到过美国以及接触国际新闻频率对受访民众的大国形象认可无显著效果(如表2所示)。因此,假设2、假设3基本得到验证,而假设1、假设6未得到证实。

对美国受访者相关数据的回归分析结果显示,在控制相关变量以后,美国受访者对中国越感兴趣越认可中国的政治大国(β=-1.065,p<0.001)、经济大国(β=-1.164,p<0.001)、科技大国(β=-1.125,p<0.001)和军事大国(β=-1.033,p<0.001)地位。 而到访过中国的亲身体验对美国民众关于中国政治大国(β=0.438,p<0.05)、经济大国(β=0.435,p<0.01)和科技大国 (β=0.728,p<0.001)形象的评价有负面影响。同时,国际新闻接触率对美国民众关于中国科技大国和军事大国形象的评价亦有负面影响(如表3所示)。因此,假设2得到验证,假设 1、假设 3、假设 6均未得到证实。

表2 预测中国受访者对美国大国形象评价的回归分析

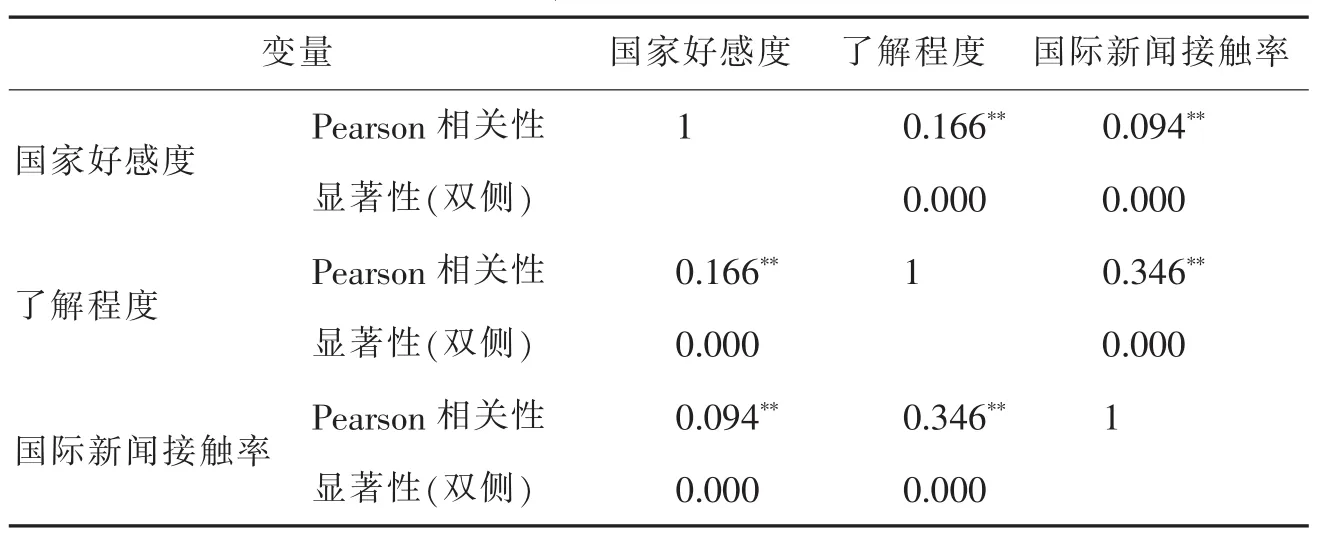

假设4、假设5关注民众对一个国家的了解程度和国际新闻接触率对国家好感度的影响关系。相关性分析结果(如表4、表5所示)显示,民众国家好感度与民众对一国的了解程度和国际新闻接触率有显著关系。民众对一国的了解程度越高相对而言其对该国家的国家好感度也越高,民众国际新闻接触率越高其对国家的好感度也相对较高。假设4、假设5得到证实。

假设7、假设8对当前中美舆论环境下民众受教育程度和收入水平与民众对一国的评价关系进行了关注。考察发现,总体而言,中美两国受访者中,民众受教育程度和收入水平与其对中美两国的评价基本成正比:受访民众受教育程度越高,对中美两国的评价越高;受访民众收入水平越高,对中美两国的评价越高,如图8、图9、图10、图11所示。

假设9对国家领导人形象和国家形象问题进行关注,各个测度的相关性分析结果显示,国家领导人好感度与国家好感度之间存在显著关系,民众对一国主要国家领导人的好感度越高对其国家的好感度就越高(如表6、表7所示),明确了民众心目中国家领导人形象和国家形象之间的正 相关关系,假设9得到证实。

表3 预测美国受访者对中国大国形象评价的回归分析

表4 中国民众对美国国家好感度、了解程度以及国际新闻接触率之间的相关性分析

表5 中国民众对美国国家好感度、了解程度以及国际新闻接触率之间的相关性分析

四、研究结论

两国民众在对彼此国家的关注和了解程度上存在显著差异。大多数中国受访民众对美国更感兴趣,也更愿意关注有关美国的新闻报道,而只有不足三成美国受访民众对中国感兴趣、关注中国方面的新闻报道。美国受访民众对中国的了解程度也普遍低于中国受访民众对美国的了解程度,有接近10%的美国受访民众表示对中国完全不了解。此外,有相当一部分美国受访民众对涉及中国的问卷问题选择 “说不清”,这种说不清也在一定程度上说明缺乏对中国的基本了解和认知。民众对一个国家感兴趣才能更多地关注一个国家,关注有关这个国家的新闻报道,萌生进一步了解和实地体验的意念,这种体验对民众形成关于一个国家的较为客观、全面的形象认知具有重要影响。未来的国家形象传播实践中如何传播更能吸引民众注意、引发民众关注的创意内容,加强民间交流,加深民众对中国的了解是亟需解决的问题。

两国民众在对彼此国家的认知途径与报道满意度方面趋同。社交网络已经成为中美两国受访民众了解国际新闻的最主要渠道,位列所有渠道首位。“新闻网站/BBS论坛等”是中国民众了解国际新闻的排在第二位的渠道,而高居美国民众了解国际新闻第二位的渠道则是“报纸/电视/杂志”等传统媒体,“新闻网站/BBS论坛等”位列第三位。此外,“家人/亲戚/朋友/同事/熟人/同学”等人际传播渠道在两国民众了解国际新闻的过程中仍然占据重要位置,统计数据显示均超过三成。两国民众对本国媒体关于对方国家的新闻报道无论从报道满意度、报道全面性、报道立场还是报道数量方面均处于较为认可的状态。这种认可状态的形成一方面反映了两国媒体在本国范围内舆论引导的有效性,也从侧面反映出改善和重塑美国民众心目中中国国家形象任务的艰巨。中国国家形象传播实践中应着力抢占网络空间以及社交网络中的话语权,重视人际传播渠道,持续在电视、报纸以及杂志等传统媒体领域发力,形成覆盖网络空间、人际传播以及传统媒体的全渠道、全领域的立体传播网络具有重要意义。

表6 中国民众对美国国家好感度及领导人好感度之间的相关性分析

表7 中国民众对美国国家好感度及领导人好感度之间的相关性分析

民众对一国是否感兴趣、是否了解以及民众自身受教育程度、收入水平和国际新闻接触率是影响两国民众国家形象认知的重要因素。两国民众在认同彼此国家大国形象的基础上在国家好感度、国家领导人好感度等细分领域存在显著差异。中美互为两国民众心目中的政治、经济、军事和科技大国,且这种大国形象认同与民众是否对该国感兴趣有显著正向关系;另外,两国民众均存在对本国国家形象评价较高而对对方国家评价较低的现象,且这种评价的高低与民众对该国的了解程度、民众国际新闻接触率、民众自身受教育程度以及民众收入水平存在显著正相关,这为国家形象传播实践中从“传者中心”向“受者中心”转向,摆脱统一的“宣传口径”,根据受众本身特质进行精准化、个性化和多样化国际传播提供思路和支撑。