汉泰名量词接触与对泰汉语名量词教学研究发展及问题

吕军伟,胡 鑫

(广西师范大学 文学院,广西 桂林 541004)

名量词是与数词组成数量结构表示人或事物的量的词类[1](P157),其与名词之关系复杂,是对泰汉语量词教学的重难点。侗台语族壮傣语支的泰语与汉语同属汉藏语系,二者皆名量词丰富。然而,值得注意的是,汉、泰语名量词在类型、句法结构、功能等方面亦存在诸多差异,易在二语习得过程中受母语干扰产生偏误。Weinreich(1953)首提“语言接触”概念时便明确指出:如果同一个人交互使用两种或两种以上的语言,即可谓这两种以上的语言处于接触中[2](P1)。此意味着,二语习得过程必然会涉及语言接触,而接触过程中产生的借词、双语、语言演变等现象通常始于且反映在二语习得过程中。石峰、夏全胜(2011)认为二语习得是一种特定类型的语言接触[3](P19)。吕军伟、何雨婷(2019)则强调语言接触存在于双语者语言能力中,二语习得是一种非自然的语言接触,可看作语言接触发展的前期阶段[4](P30)。量词错序、漏用、错用等偏误属于接触过程中的语言变异,二语习得视角下将其归因为受母语负迁移的影响。然而,母语究竟如何影响目的语,目的语是否也同样会影响母语,此影响是个人行为还是言语群体行为等诸多问题,基于二语习得视角的研究多语焉不详,而此恰是语言接触关注的核心,故此,上述问题极有必要从语言接触视角来探讨,以突破固有模式之局限。截至2020年9月,基于中国知网、读秀、万方等数据库以“语言接触+泰语”“汉语+泰语+接触”及“借词+汉语+泰语”等方式进行主题、关键词及篇名搜索,共获文献176篇,内容涉及汉、泰语音接触、语法接触及借词研究。而搜索“泰语+量词”“汉、泰语+量词+对比”“泰语+名量词+教学”等,共获文献184篇,其中涉及汉、泰量词本体对比研究文献共35篇,对泰汉语名量词教学研究文献共56篇,且均涉及汉、泰量词对比,总计得出相关汉、泰语名量词研究文献91篇。研究主题集中在汉、泰语量词对比与对泰汉语量词教学,从成果形式来看,期刊论文共29篇,约占31%;硕士论文共59篇,约占61%;博士论文共3篇,约占3%。从发表年份来看,自2012年以来共有68篇论文,约占总数的75%,文献数量总体上升趋势明显,而内容则集中在汉、泰语量词对比和汉、泰语量词习得,以及对泰汉语量词偏误及教学策略等方面。

值得关注的是,所谓偏误是否具有群体共性,对于普遍存在的偏误共性又该如何认识,如何突破现有理论视角及研究范式之局限,如何基于接触视角探析以泰语为母语者汉语名量词习得及教学问题等诸多问题都亟待探究。鉴于此,本文通过梳理、对比已有汉、泰语名量词在类型、功能诸方面之异同,聚焦汉、泰语名量词接触及变化过程,进而探析以泰语为母语者汉语名量词的习得及教学问题,以期突破偏误分析视角及研究范式之局限,为汉、泰语接触研究及对泰汉语名量词教学提供参考。

一、汉泰语名量词接触

汉、泰语量词皆有多种分类,其中名量词同是二者最能代表量词特色的大类,其与名词搭配之复杂,使用之频繁,一直为对泰汉语量词教学之重难点。现阶段汉、泰语名量词对比主要涉及类型、来源、功能、语法、语义、结构等方面。相比汉语量词,当前关于泰语量词本体研究仅有钦炳泉(1982)[5]、刘晓荣(2009)[6]、侬常生(2016)[7]及侬常生(2019)[8],成果较少,而其他文献多蕴含在汉、泰语量词对比及泰语量词与汉语方言量词对比中。

(一)汉、泰语名量词分类

汉、泰语量词分类不尽相同,至今无统一标准,目前学界主要的标准有语法功能、形态、词汇意义、标量精确度、标量形式特征、词源,亦有单一标准及多项标准之分[9](P15)。朱德熙(1982)将汉语名量词分为六类:个体量词、集合量词、度量词、不定量词、临时量词、准量词[10](P48);吕叔湘(1999)则分为八类:个体量词、集合量词、部分量词、容器量词、临时量词、度量量词、自主量词、复合量词[11](P14)。裴晓睿(2001)将泰语名量词分为五类:个体量词、度量词、集合量词、临时量词和自主量词[12](P33-39);泰语学者Praya Uppagidsinlapasarn(1964)将名量词分为物种、集体、形状、数量及借用名词五类[13](P15-18),其他语法书之分类亦大体如此[14](P76)。以上分类均采用多项标准,如个体量词与集合量词(语法功能)、部分量词(整体与部分的关系,如“一瓣花”)、准量词(词汇意义,如“世纪”“县”)、不定量词(标量精确度,如“些”“点”)、度量词或容器量词(标量形式)、借用量词或临时量词(词源标准,如“一屋子人”)。汉、泰语名量词分类均包含个体量词、集合量词、度量衡量词、临时量词等名量词中的代表性量词,而差异之处则反映两国文化、思维方式、认知方式等方面的不同。

(二)汉、泰语名量词句法结构

就汉语名量词句法结构形式而言,杨宗雄(2006)[15](P5-6)、袁焱和龙伟华(2006)[14](P76-78)、杨彩贤(2009)[16](P29-33)等研究结果显示,它主要包括以下诸类型:(1)数+量+名;(2)代+量+名;(3)代+数+量+名;(4)序数词+量+名;(5)数+部分形容词+量+名;(6)数+约量词+量+名。而泰语名量词句法结构比汉语复杂,主要包括:(1)名+数+量;(2)名+量+代;(3)名+数+量+代;(4)名+量+序数词;(5)名+量+形;(6)名+数+约量词+量;(7)名+量+形+量+代(这辆大型汽车);(8)名+量+形+数+量(五辆大型汽车);(9)名+量+形+数+量+代(这五辆大型汽车);(10)名+量+数(仅限于“一”的表达);(11)名+量+形+量+数(仅限于“一”的表达)。通过对汉、泰语名量词的句法结构比较,归纳两者异同点如表1。

由于语序不同,泰国学生易产生量词错序;泰语量词在同一句法结构中可同时出现两次,易导致量词叠加多用或误用。泰、汉语互协过程中由母语负迁移引起的语法层偏误,是泰汉语向汉语回归时不断发展变化的结果。

(三)汉、泰语名量词功能

1.范畴化(分类)功能

分类是量词根本的核心功能之一[17](P10),名量词的范畴化(分类)功能最强[18](P124)。范畴扩张通过隐喻、转喻、意象概念和图式转换等方式来实现[19](P93),所以判断一个名词是否属于某个范畴,看的是其与中心成员之间是否具有足够家族相似性,这亦为“一量多物”和“一物多量”提供认知角度的解释。泰语中个体量词的分类功能同样很强,泰语名量词据名词性状而定[12] (P33),如框状物、块状物、衣服、报纸等29类物品均有不同量词与之搭配。汉、泰语量词和搭配的对象,最明显的区别在于修饰动物的量词[20](P9),汉语较泰语更细致,如汉语中有“匹”“条”“头”“峰”等,而泰语中修饰动物的量词仅有三个[14](P77)。泰语中对人的分类有君王和僧人的专用词类,对植物的分类也比汉语细致[14](P78)[21](P30-31)。

2.表量功能

表量是量词的基本特点[22](P83)。泰、汉语量词皆可通过度量衡量词、集合量词、容器量词、临时量词等量词表量。量词重叠在汉、泰语中也具表量功能,汉语单音节量词重叠表示逐量和全量,双音节量词不可重叠,重叠形式主要有AA式、一A一A式和AABB式[14](P79),如“一辆辆”“一片一片”“家家户户”。泰语名量词可重叠单音节量词和双音节量词,重叠形式为AA式和ABAB式[14](P78)。此外,泰、汉语量词还有不同表量方式:汉语中复合量词可表复数,数词与复合量词组合时,数词一般为基数词,而且数量一般非常大[23](P29),构成如“1000架次”“500万人次”等“数+量”结构;泰语中反响型量词可表复数,反响型量词是通过复制名词而形成的个体量词,是最原始的个体量词[24](P27-34)。这类量词用名词本身充当自己的量词,构成“名+数+名”结构来表量。

3.指称功能

量词之指称功能仅见于中国境内部分汉语南方方言和民族语言,此与“量+名”结构的独立使用有关[25](P13)。量名结构的指称功能主要分为三类:(1)定指功能,如吴语(苏州):支钢笔是啥人个?(这支钢笔是谁的?)[25](P13);桂南平话(宾阳):个手机电池冇有电(这个手机的电池没电了)[25](P13)。(2)非定指功能,如湖南新化话:幅画挂在墙上(有一幅画挂在墙上)[25](P13)。(3)类指功能,如壮语“只豹”(豹子)、傣语“只虎”(老虎)[26](P48)。泰语中量名结构中的量词属于量词前缀化,但当泰语量词单用时有定指和不定指功能[27](P59)。据秦春草(2018)对泰国曼谷方言和清迈方言的研究,将定指功能分为情景指与回指[28](P58-69),而不定指用来表示分配意[28](P58-69)。

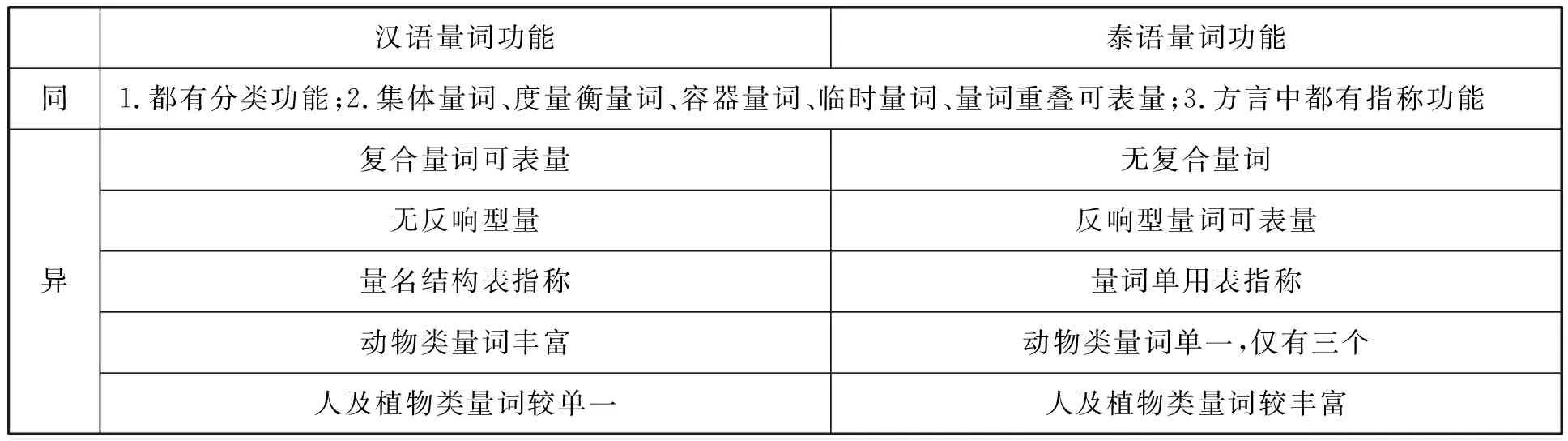

4.汉、泰语名量词功能对比分析

通过文献考察及语料对比,现将汉、泰语名量词功能的异同点归纳为表2。

表2 汉、泰语名量词功能对比异同点分析

由上表可知,对动物进行分类或计数时,泰语名量词较汉语量词存在“少对多”现象,在对植物或人进行分类或计数时,又存在“多对少”现象。按照难度等级模式,母语里有而目的语中没有的属于二级难度,易习得;母语里没有而目的语中有的属于五级难度,较难习得。因此,汉、泰量词的功能匹配度对泰国学习者对量词习得具有重要作用。此外,梳理汉语名量词范畴化功能有利于解释“一物多量”和“一量多物”问题。

二、对泰汉语名量词教学研究现状

基于中国知网、读秀等数据库检索出的184篇文献中,与对泰汉语名量词教学实践研究相关的仅56篇。

其具体情况如下:

(一)研究对象

1.学习环境分布

从研究对象的学习环境来看,相关文献主要分为两类:(1)针对目的语环境下泰国本土学生的研究文章,共51篇,约占91%。(2)针对目的语环境下来华泰国留学生的研究文章,仅5篇,约占7%。此情况与研究者的教学实践有关,56篇文献中期刊论文共9篇,约占16%;博士学位论文共3篇,约占5%;硕士学位论文共43篇,约占77%。可见,对泰汉语名量词研究的主体是硕士人群,其读研期间有赴泰教学实践经验,具备相应条件开展本土化研究。

2.汉语水平分布

从研究对象的汉语水平来看,已有研究之调查对象的汉语水平之分布情况如表3所示:

由表3可知,在相关研究中,不同汉语水平的对象均有涉及,其中初、中级水平的调查对象居多。有些研究不分国别、不分阶段地将留学生作为研究对象,调查范围极广,针对性及阶段性不明确。整体而言,初级阶段的调查对象涉及最多,高级阶段的调查对象最少,主要有两个方面的原因:(1)56位研究者中有50位为硕士研究生,赴泰进行汉语教学时其教学对象主要集中于初、中级阶段;(2)初级阶段是汉语学习的起步阶段,以此阶段的学生为调查对象更易发现问题。

表3 汉语水平分布情况(单位:篇)

(二)研究方法

现有研究以统计分析法、问卷调查法、对比分析法为主,辅以观察法和访谈法。56篇文献中有51篇(约占91%)运用统计分析法;40篇(约占71%)运用问卷调查法;30篇(约占54%)运用对比分析法。目前运用实验法的仅有张凯悦(2016)[29](P23-33)、韩德先(2016)[30](P20-32)及李丽美(2017)[31](P119-143)。值得注意是,51篇运用统计分析方法的文献中仅有陈妹新(2016)[19](P161-165)和张凯悦(2016)[29](P33-39)运用SPSS软件中的T检验、方差分析、相关性分析等方法分析偏误的差异显著性,而49篇运用Excel进行了数据处理,但其结果并不精确。从调查问卷的情况来看,问卷内容主要根据研究者所用教学课本、HSK等级考试要求以及《汉语水平词汇和汉字等级大纲》进行设计,其优点是问卷内容接近学生所学,缺点是对题型的设计带有较大主观性及随意性。

(三)语料来源

语料来源直接影响研究结论的正确性、普遍性、可信性。基于文献考察发现,现有研究的语料来源主要有三种:(1)教学过程的自然语料。主要是从学生口头表达(聊天及提问)和书面表达(作业、试卷及作文)搜集而来的语料(如赵颖,2016[32](P21);贾小琳,2016[33](P35)等)。优点是学生在自然情况下发挥,无压力,教师熟悉学生背景和偏误语境;缺点是语料面较窄,对象数量少。(2)问卷调查。通过设计调查表、问卷、练习而获得语料(如杨宗雄,2006[15](P17);李丽美,2017[31](P120)等)。优点是目的性强、有针对性、便于操作控制;缺点是忽略调查过程中学生的生理与心理因素。(3)语料库偏误考察。随着网络技术的发展,运用中介语语料库进行研究成为现实。优点是使用方便快捷、语料覆盖面广,偏误具有普遍性;缺点是缺少针对性。相对于前两种方法,研究者对语料库的使用相对不足,仅有5篇论文有所涉及(如彭桂英,2013[34](P3);孙正阳,2019[35](P12)等)。

(四)研究内容

偏误分析理论在当前对泰汉语名量词教学研究中居于主导地位。56篇文献中有48篇(约占86%)基于偏误分析理论,4篇(约占7%)基于认知主义理论,3篇(约占5%)基于类型学理论,1篇(约占2%)基于建构主义理论。从研究类别来看,研究内容包括量词整体及名量词内部的具体类别。

1.面向对泰汉语教学的汉语量词整体研究

此类文献共38篇(约占68%),主要涉及对比、习得、偏误、教学策略四个方面。(1)汉、泰量词对比,共21篇。主要涉及两种量词的来源、语义、语法、功能、类别、结构等方面的对比(如杨宗雄,2006[15](P5-11);贾小琳,2016[33](P6-19)等),遵循偏误现象“描写—归类—归因—教学建议”的研究模式,但对比内容比其他研究更详细深入,有利于预测汉语量词学习难点;(2)汉语量词习得,共2篇。如张凯悦(2013)探析泰国学生的量词习得顺序[29](P45),刘宛梦(2019)调查不同年级泰国学生的量词习得情况[36](P7),但此类研究的调查对象局限于某一年级的学生,导致实验结果偶然性较大,不具普遍性;(3)汉语量词偏误分析,共9篇。此类研究未涉及汉、泰语量词对比,直接展开问卷调查,分析偏误原因,提出教学建议。对偏误类型及原因分析更详细(如翟冠平,2013[37](P4-23);李媛,2019[38](P12-31)等),但不涉及汉、泰语量词对比,缺少难点预测与分析;(4)汉语量词教学策略研究,共6篇。如胡越(2018)[39](P11-22)、卢叶静(2018)[40](P28-34)结合泰国学生对汉语名量词的使用情况,提出相应的教学原则与方法,并进行教学设计与实验。不过,此类研究对问卷的设计多选自教材,调查内容有局限性,且调查对象数量有限,影响数据典型性,故此类研究关于教学法有效性的检验及设计仅可供参考。

2.面向对泰汉语教学的汉语名量词具体次类研究

此类文献共18篇(约占32%)。值得注意的是,仅彭桂英(2013)探讨了泰国留学生对集合量词的习得情况[34],但其并未涉及汉、泰集合量词的对比,且调查对象不涉及初级阶段学生。而其余17篇探究的均是对泰、汉语个体量词教学问题,具体而言,主要涉及四个方面:(1)对泰汉语形状量词研究,共7篇。形状量词具有表量功能,且描绘所计量物体外形特征,使用频率极高且与名词搭配复杂,是量词教学的重难点之一。陈妹新(2016)进行汉、泰语形状量词对比,用原型理论证明了范畴成员内部具有家族相似性,论证转喻、隐喻及认知方式对语义扩展的重要作用[19](P143-156),为解释“一量多物”和“一物多量”提供理论基础。不过,目前形状量词的研究主要集中在与其他名量词具体次类的并列研究,其专门化研究相对不足。鉴于汉、泰形状量词具有重要分类功能,此类研究仍有较大探索空间。(2)常用汉语个体量词研究,共7篇。其中3篇涉及量词“个”的专门化研究,尽管对泰汉语量词“个”的偏误研究前人已多有涉及,其中40篇研究均涉及“个”的泛化,朱卓然(2012)[41]、韩德先(2016)[30]、朱孟垚(2018)[42]还专门深入探讨,但其教学策略涉及不深,其针对性尚待提升。(3)人体器官量词研究,仅潘康燕(2017)[43]及潘康燕和邓显奕(2017)[44]两篇。人体器官量词指的是从人体器官名词中借用而来具有计量功能的词语[43](P13)。因人体器官量词属于可附性临时名量词,而泰语中缺少可附性临时名量词[45](P18),所以上述两篇研究并未进行汉、泰人体器官量词对比。根据难度等级模式,母语里没有而目的语中有的语言项属于五级难度,较难习得,故人体器官量词也是学习的难点,仍有较大探索空间。(4)动物类个体量词研究,仅吴霞(2014)对比汉、泰动物类个体量词,指出计量动物时汉语量词有“多对一”“一对多”“一对一”三种关系,而泰语仅有“一对多”关系[46](P49)。此研究对泰语动物类个体量词论述较少,究其原因,泰语中动物类量词仅三个,不易深入分析与对比。

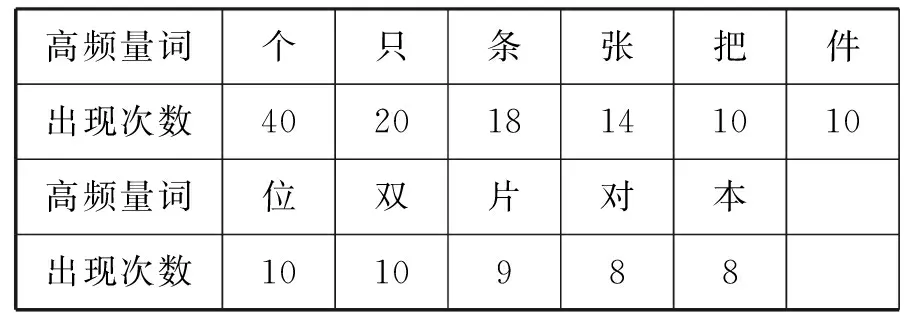

3.实践调查中对高频汉语名量词的统计研究

考察56篇文献中涉及的量词,共梳理、统计出11个高频量词,如表4所示:

表4 高频量词统计

《汉语水平词汇和汉字等级大纲》将初级名量词界定在甲级及乙级名量词范围之内,而以上11个量词恰均属于初级阶段量词,且其中9个为个体量词,2个为集合量词,此说明个体量词是初级阶段对泰汉语量词教、学的重点。个体量词可显示某类名词的认知特征,此认知特征与名词所指事物紧密相连[25](P11),这便体现于个体量词的分类功能。泰国学生对汉语个体量词的偏误在多大程度上是由于未掌握好其分类功能引起的?其他汉、泰名量词的异同点对偏误有何影响?针对此类问题,基于汉、泰语名量词对比进行偏误分类极有必要。

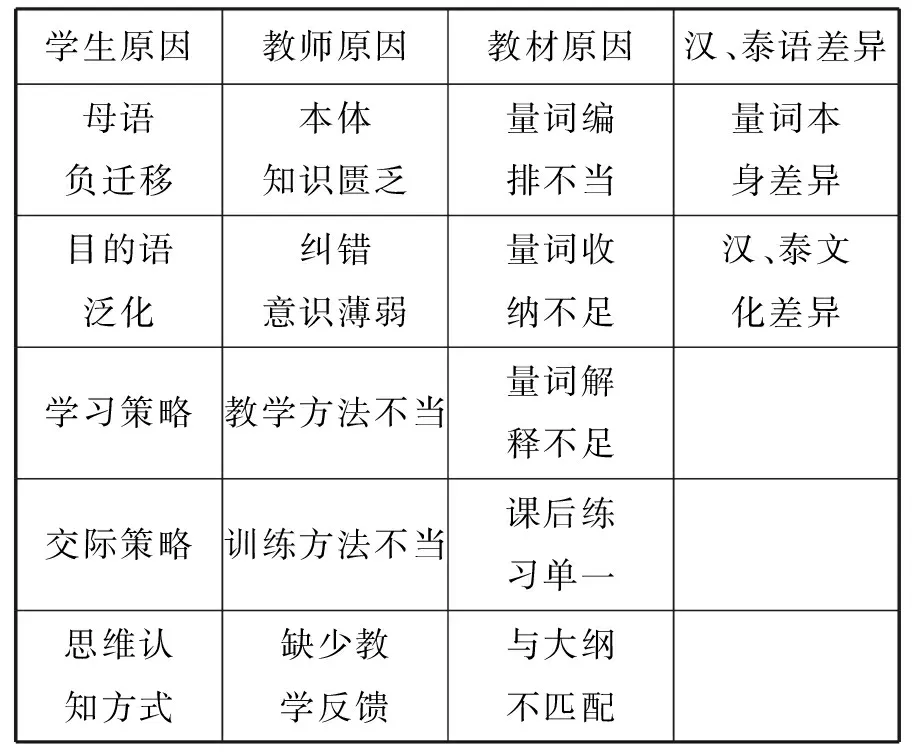

4.偏误分类及原因分析研究

现有对泰汉语名量词偏误研究基本遵循偏误现象“描写—归类—归因—建议或策略”的模式,所得偏误分类有:词汇方面有量词错用;语法方面有量词漏用、多用、重叠及搭配错误;语序方面有量词错序;频率方面有量词泛化及弃用[15](P5-11)。通过梳理56篇文献,现阶段对泰汉语名量词之偏误原因可归纳为表5:

表5 母语为泰语者汉语量词偏误原因

由表5可知,目前偏误成因主要包括学生、教师、教材、汉泰语差异四个方面,其中母语负迁移和目的语泛化是最主要原因,而这两类原因亦是在接触过程中引发语言变异的重要因素。

三、汉、泰语名量词接触及对泰汉语名量词教学研究存在的问题

(一)基于语言表层进行偏误现象归类,忽视语言系统内部影响

就量词的表量与计数功能而言,现有对泰汉语量词偏误研究中仅彭桂英(2013)[34]研究中高级阶段的集合量词;仅杨宗雄(2006)[15](P110)涉及复合量词“架次”和“人次”;仅杨宗雄(2006)[15](P440)及谢秋月(2017)[47](P27)涉及量词重叠;仅杨宗雄(2006)[15](P45)、蔡美卿(2012)[9](P27)、刘宛梦(2019)[36](P25)涉及不定量词“些”“点”与数词的搭配。且现有偏误归类仅从语言表面现象出发,忽视语言内部系统对偏误的影响。语言系统如何影响偏误,量词偏误是否具有普遍性等诸多问题须首先从语言系统本身来解答。基于汉、泰语名量词功能及句法结构对比探析偏误归类及成因,可厘清偏误共性,以便进一步探析对泰汉语量词习得及教学问题,提出更有针对性的教学策略,遗憾的是目前并无研究从功能及句法结构等语言系统本身进行偏误研究。量词的表量与计量功能具有重要交际功能,亦是对泰汉语教学之重难点,后续研究应予以重视。

(二)注重静态偏误分析,忽视汉、泰语动态变化过程

现有56篇对泰汉语量词教学的文献中,有48篇(约占86%)基于静态偏误分析理论。语言接触视角下汉、泰语相关研究文献共176篇,内容以汉、泰语语法接触、语音接触及借词为主,值得注意的是,对接触视角下的汉、泰量词研究而言,仅何丽英(2007)[48](P24)和汪海姣(2016)[49](P33)对泰语中的汉语量词借词进行了统计,分别得出“本、枝、套、管、帖”5个名量词及“线、层、群、口、馆、坎”6个名量词,但二人仅止步于数据统计,并未从接触视角进行深入研究。接触视角下的汉、泰语研究虽已有一定积累,但尚无研究聚焦汉、泰语名量词接触,以此来探析以泰语为母语者对汉语名量词的习得及教学问题。量词错序、漏用、错用等偏误属于语言接触中的语言变异,在二语习得视角下学者将其原因归结为受母语负迁移的影响。二语习得必然涉及语言接触,而接触是一个相互且动态变化的过程。基于现有理论视角,偏误之深层原因及具体应对策略等问题无法得到有效解释,视角局限性及固有模式化亟待突破。

(三)现有方法尚待精确,难以应对语言接触中互协及回归等问题

在偏误分析视角下,对泰汉语名量词研究以对比分析法、问卷调查法等研究方法为主,注重的是静态偏误现象分析,对接触所致的语言变化及变异问题关注不够,忽视汉、泰语影响的相互性及动态性,导致研究方法相对粗疏,无法从根本上满足汉、泰语接触及对泰汉语教学研究之需求。如当前56篇研究中有49篇使用Excel分析数据,但仅局限于简单统计正误率。后续基于接触视角的研究中,数据统计与处理须进一步精细化,用数据客观表达潜在相关性因素对偏误的影响。而为突破偏误分析视角及传统研究方法的局限性,极有必要在对泰汉语名量词研究中重视语言接触问题,并采用更为精确、科学的方法(如实验法、语料库等)。

(四)教学策略之有效性存疑,尚待实践验证

基于偏误原因以及教学问题,提出针对性的教学策略以提升教学质量是研究的根本目的。但目前研究提出的教学对策之有效性多未经实践验证,故实际效果及应用问题无从得知,如在教材改编策略方面(如徐妙珍,2010[45](P45);丘永春,2011[20](P41)等),对于教材如何改编及改编后的教学效果如何,能否在具体教学实践中开展,有无其他影响因素以及学生接受度、教师实施情况等问题皆未做说明。此外,所提出的基于认知层面的教学策略,如语义教学、语用教学、文化教学等,与学生的个人学习能力、动机等主观因素有较大关系,并非教师一人可以控制,即使教师进行此类教学,如果学生未能理解也无法达到预期效果。目前关于此类教学策略多从教师角度进行探讨,忽略了学生的能力及兴趣。

四、汉、泰语名量词接触及对泰汉语名量词教学研究之改进对策

(一)立足语言系统本身进行偏误探讨

为厘清偏误深层共性,须基于量词语言系统探析偏误归类及成因。

(1)句法结构

因汉、泰语名量词基本句法结构存在诸多差异,如因汉、泰语语序类型有别,导致汉、泰语名量词的所有句法语序均不同,如“数+量+名”(汉)和“名+数+量”(泰)。泰语名量词在同一句法结构中可重复使用,其反响型量词可省略,受之影响,泰国汉语学习者易出现量词错序、多用、漏用等现象。

(2)功能

包括分类功能及表量计数功能。汉语名量词范畴化成员具有家族相似性,成员之间界限模糊,并存在“一物多量”和“一量多物”现象,由此造成泰国学生对量词认知的模糊性及不确定性,导致量词错用。此外,量词“个”可与大量名词搭配,功能泛化,通用性强,学习者因对名量词分类功能掌握不准,常常会用万能量词“个”来代替具体的量词。汉语量词的表量与计数功能具有重要交际作用,在日常生活中使用频繁,具有较大探索空间,应引起研究者的重视。

(二)注重汉、泰语名量词接触动态变化过程

泰国学生学习汉语的过程中,往往以系统匹配的方式形成泰汉语,此是汉、泰语接触、互协的前期阶段和形式,其后续发展则是汉、泰中介语或泰式汉语。泰国汉语学习者在学习过程中必然会把某些泰语结构通过系统匹配带到泰汉语中,泰汉语在和汉语对话时亦必然会干扰汉语,此即所谓的对汉语的母语干扰,该过程是始于学习过程中的语言匹配[50](P10-52)。换言之,由母语负迁移导致的错序、漏用、多用、错用、泛化量词等偏误现象本质上是语言接触或学习过程中的匹配和变异,语言接触的一个重要环节即通过互协形成中间语言形式,进而实现对话,泰汉语向汉语回归的过程须重视汉、泰语影响的相互性、群体性及动态性。而关注此变化过程,能更全面系统地了解语言学习者在不同阶段的语言状态,进而清晰探明泰汉语向汉语回归的轨迹,从而揭示泰国人汉语偏误本质及其汉语习得规律,突破现象理论之局限。

(三)采用统计、实验等方法探究汉、泰接触、习得过程中互协及回归问题

为突破现有偏误分析模式之局限,研究方法须能够满足汉、泰语影响的动态性及相互性之需求。首先,丰富真实的语料是研究之基础和保障,故在研究或教学过程中须注重搜集真实语料并利用语料库技术,保证语料具有可参考性及广泛代表性。其次,利用科学有效的手段探明泰汉语向汉语回归的轨迹。(1)选取某种水平阶段的学生,记录、对比不同阶段学生汉语名量词出现的偏误,基于语料和数据形成回归轨迹,进而探究语言接触的匹配机制及偏误过程。(2)将不同水平阶段的学生编为不同的小组,记录并对比他们在同一时段内的偏误,以此观察偏误的共性,进而发掘、探析普遍性偏误。此外,在研究中应采用SPSS软件进行数据处理,通过独立样本T检验和方差检验判断某类偏误是否为集体性偏误,并通过相关性分析判断造成偏误的相关性因素。

(四)基于教学实践对教学策略的有效性进行追踪及评估

教学策略需考虑教师能力、学生接受程度,是否符合量词教学、设备、环境及相应效果等。所提教学策略要有目的性、计划性、针对性及可实施性。教师需充分了解学生的情况,进而根据学生特点设计名量词教学内容及方法,以便达到最佳教学效果。须强调的是,最终效果如何亦须通过教学实践检验。效果检验方式主要有三种:(1)跟踪调查。在不同时段对同一批被试者进行问卷追踪调查,对比前后结果。(2)对比试验。对相同教学进度及学习水平的A、B两个班级采用不同的教学策略,形成实验组和对照组,经过教学对比分析实验结果。(3)访谈评估。在运用新教学策略期间,访谈学生,了解其对新教学策略的看法及接受程度,根据学生反映判断、评估该教学策略之有效性。

五、结论

目前对泰汉语名量词研究主要基于偏误分析理论,未充分重视语言系统本身对偏误问题的影响,且割裂汉、泰语系统间的相互影响,忽视汉、泰量词接触时的匹配、回归、变异等动态变化,诸多问题无法深入、言明,局限明显。与之相反,语言接触视角更注重汉、泰语影响的相互性、群体性及动态性。遗憾的是,目前尚无研究基于语言接触视角探讨对泰汉语名量词及其教、学问题。基于接触视角探究对泰汉语教学问题,可弥补现有研究视角之不足,且有利于探明汉、泰语互协过程及泰汉语向汉语回归过程中出现的“泰腔泰调”、泰式汉语等变异问题,进而可揭示泰国人汉语偏误之本质及其习得规律,亦可进一步深入探究对泰汉语教学问题,探寻更具系统性、针对性及有效性的教学策略。