日伪华北新民会联合协议会制度考论

摘要:日军侵华时期为了达到以华制华的目的,在华北沦陷区操纵制定了一套“议政”体系——联协会制度,并于1940年后付诸实施。这套看似覆盖了沦陷区各级基层傀儡组织并意图完成华北沦陷区自治的议政制度,从代表推选到议案审定都充满了问题和矛盾。尽管日军各级顾问投入巨大,但联协会制度无论从制定还是实施来看都难以达到预期效果。

关键词:新民会;联协会;全联会;华北沦陷区

中图分类号:K264 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2020)11-0105-07

1937年12月—1945年8月,侵华日军在华北沦陷区扶植了一个覆盖城市和乡村民众的傀儡组织——新民会。新民会最初定位于思想教化,之后逐渐以“政会一体”的形式参与了华北日伪政权的各项基层工作,是一个官方控制的汉奸团体。

华北日军为了达到以华制华的目的,从1940—1944年操纵新民会每年召开基层“联合协议会”(以下简称联协会)和更高等级的“全体联合协议会”(以下简称全联会)。① 在日军和傀儡政权的推动下,联协会制度在华北沦陷区的实施达到了空前的深度和广度。本文围绕联协会制度的制定与实施,探讨日军在华北沦陷区的基层统治框架。②

一、华北联协会制度的制定与实施背景

联协会是日军设计的一套沟通中央和地方、完成“上传下达”日伪政策的制度。日方顾问解释联协会的工作是:“国家最高方针由全体联合协议会决定,省道政治方针由省道联合协议会决定”,并使之最终成为“华北地区唯一的建设性的协议机关”。③ 联协会成为1940年后新民会的主体工作之一。

在考察这一制度的制定和实施背景时,有两个问题需要厘清。其一,为什么日方要将如此重要的参政议政制度交给并无执政权的新民会来完成,而非华北日伪政权?其二,华北日军1938年就制定了联协会制度,却为何要拖到1940年才开始大张旗鼓的实施。

华北日军在设计沦陷区自治体系的时候,毫无悬念的将联协会这一具有强烈政治色彩的工作落在了所谓“民众团体”——新民会的身上,自有其原因。抗战时期华北沦陷区缺乏政党组织,传统社会中通达上下的士绅阶层未必都愿意附日,日伪当局便需要一个替代性组织来发挥“上传下达”的作用,联协会应运而生。可以说,联协会的性质决定了它的归属,相较于高高在上管理民众的傀儡政权,打着“民众团体”、“政教一体”名头的新民会显然是更适合的执行部门,全联会诸如基层代表的选拔等工作都要靠新民会在华北沦陷区广泛的触角来完成。同时,最初定位在思想宣教工作上的新民会也不负众望,随着日伪政权在华北统治的逐步推进而拓宽工作范围,沦陷中后期几乎所有和基层民众打交道的工作如组织城乡自卫队、配合抓劳工等最后都归属至新民会旗下。可见,日军要通过联协会来制造倾听华北“民意”的声势,若让官方来操作难免让人产生伪造民意的感觉,而交由长期执行基层任务、缓和民众矛盾的“民众团體”新民会来主持显然更为合适。

新民会早在1938年的内部年报里就有了联协会制度书面条例④,篇幅虽不多,却也把联协会的开会组织形式、代表基层选拔和议案层级讨论等内容都纳入其中了。但日军却不紧不慢,在酝酿了两年多以后才将这套制度在华北付诸实践,是认为此时办会条件已经成熟。

一方面有局地模板可以参照。华北日军的早期统治经验很多来源于关东军,联协会也不例外。1934年日本关东军操纵伪满洲国协和会在东北召开了第一届“全国联合协议会”,到1939年在选拔代表、审定议案等方面已经积累了丰富的办会经验。同时,随着侵华日军在华北地区战况的节节推进,到1940年占领区逐步扩大,日军认为此时条件成熟,有必要推进基层自治的步伐。

另一方面则是华北局势所促,这也是联协会及全联会得以召开的最重要的原因。1940年1月,日军决定将来汪伪国民政府上台后要解散华北的“中华民国临时政府”,同时成立华北政务委员会。⑤ 面对即将到来的改组压力,华北日军操控伪政权加快了与华东争权争地的步伐。同年3月,华北政务委员会如期成立,但其任务权限和管理范围较之以前的“临时政府”不减反增。到1940年末,华北政务委员会的管辖地区又增加了安徽省北部的10个县,“委员会拥有直属的绥靖军(治安军)”,“实际上除对外关系外,在内政方面采取了很少受国民政府统制的自治体制。”⑥ 此时,日军在华北沦陷区的统治也相对前期稳定。显然,与顺延东北经验不一样的是,华北日军不能也不愿完全追随华东伪政权的脚步而行,而全联会的召开正是证明华北能走上“自治”道路的一个重要工具。

同时,在华北局势的推动下,为应对即将变化的新政权,华北日军早在1939年底就授意新民会进行改组。正如日军顾问内部明确提到的:“新国民党和新民会是中国新体制运动的姐妹团体,……不夸大的说反而新民会是国民党的前辈。……国民党不应该进入北支。”⑦ 为了进一步巩固华北政权并防止华东政党组织进入华北,新民会的内部革新迫在眉睫。1940年3月初,改组如期进行。对于此次的新民会机构调整,无论当时的媒体报道还是后人研究都将目光集中在新民会与宣抚班的合流上,却甚少注意到新民会章程以及机构调整后特别提出的联协会部门:“新民会分中央总会和地方总会,……中央总会由全体联合协议会、中央委员会及中央机关构成。各地方总会同样由各联合协议会、委员会、事务局构成。”⑧ 联协会作为新民会机构的一部分早在1938年的组织机构图里就有展现⑨,但因一直未召开,在新民会的前期发展和工作总结里经常被忽略。实际上,全联会的召开成为1940年后新民会每年的重要任务之一,日方各级顾问对此投入很大、期望很高。可以说,联协会制度是华北日军准备已久的,但它能真正实施却是借助了日军在沦陷区分而治之的矛盾和新政权急需展示“自治”能力的东风。

二、联协会的基层推举制:号称“来自基层”的代表们

从基层分会举办的联协会到中央总部的全联会,整个会议过程遵照了最初的制度设计要求,从开会时间、开会程序到会议监督都呈现出新民会地方与中央会务形式上高度一致的特点,如真定道⑩、北京{11}、天津{12}等地的会务程序无一例外地展示了这种特征。在治安并未完全稳定的华北沦陷区和分布各地的城乡居民中要做到这一点并不容易,这也从一个侧面说明了新民会分支体系的庞大以及日军顾问对联协会的重视和投入。

但是,联协会制度里最重要的内容并不是保障各级会议的形式一致性,而是关于代表的推选和议案的审定。

联协会制度里最重要的内容之一是关于参会代表的产生方法。新民会在1938年的联协会规则中谈到了各级联协会以及全联会代表的生成方式:“直接由下级联合协议会选出之代表组织之”。{13} 具体操作为:“出席省或道联合协议会之代表由县或市联合协议会出席代表中推举候补者,再由联合协议会召集之指导部长于此候补者中决定之”;“出席全国联合协议会之代表由直接下级联合协议会出席代表中推举候补者,该候补者中经中央指导部长之权衡,由会长决定之。”{14}

这就是后来日伪开会时自己提出的“基层推举制度”,即各级代表一定要从基层中逐级推选而上,最后由上级长官或部门来决定。单纯从操作便利性上来看,基层推举比会员投票普选效率高多了。尤其是在新民会发展中后期(1942—1943年)组织扩张、会员和分支机构膨胀的情况下,如果没有层层选拔难以想象如何在人海中挑选最佳人员。随着日伪在华北沦陷区的管控力度加强,新民会在短短几年时间里会员人数快速增加,从1938年的41840人增加到了1943年的5435784人,增长近130倍,这一情况在各地分会的工作记录中也得到了印证。细化的统计数据更能说明问题,1943年底,青岛的区内总人口有410355人,而新民会员就有80500人,占总人口数近20%{15};同年北京的总人口数有1186022人,新民会员有261386人,占人口总数22%。{16}如果抛开60岁以上的老人和学龄前儿童,新民会员所占人口比重在此基础上还要上升。依据上述数据保守估计,1943年华北沦陷区至少1/5以上人口加入了新民会。“基层推举制度”在会员数量急速增多的时候,更能提高效率、发挥作用。

然而,日方的“基层推举制”当然不仅仅是为了提高筛选效率,更重要的是要提高筛选的“精准度”,即选出来的人要确实能为华北“协议政治”献计献策。在这个上级有最后决定权的选人系统里,代表们是否真的来自基层?若来自基层,因新民会奉行政会一体,代表们是普通会员,还是直接由日伪政权的中低级官员转化而来?全联会代表任期一年,每届都要重新推举,分析这些被层层筛选出来的代表们的群体特征或可回答上述问题。

从表1可见,历届全联会代表的主体来源都是河北省和山东省,这与河北、山东两地沦陷地域广、新民会会员众多有直接关系,同时也印证了“基层推举制度”并非做做样子,而是确实按照一定的会员人数和分会比例来选拔。当然,京、津和青岛三个特别市也不容忽略,相对领土范围和人口数而言,代表数量也算可观了。

表2展现了代表的所属行业,农业、商业、教育和官吏分会所占人口一直较多,偶有宗教、新闻、林业、渔业以及小手工业从业者,现代化的轻重工业则基本没有,这与新民会最初定位在城市及农村的思想奴化工作有很大关系,所发展的会员也以农、商、教育和公职人员为主。

上表所展示的人口比例变化也基本符合新民会组织的发展规律。例如农业分会的比重从第一届后开始增加,并逐渐缩小了与其他行业的比例差距。就连新民会中央总会总务部参事中务保二1941年写给日本国内的新闻稿里都得意的吹嘘:全联会吸纳农民参会有着特殊的意义,因为中国“在过去三千年的历史中,还没有直接参与政治的农民”。{26}农民代表增加,与新民会在基层扩张的同时调整会员结构有关系。1938年会员以大中城市人口为主,兼及城郊和农村。到1940年底,农村会员已经有了大幅度增长,远高于其他行業分会。1943年在扩充城市“每户”会员数的同时,将重点工作进一步投向郊区和农村基层。例如河北省1943年的分会工作重点之一就是对“农村分会之强化,尤极注意”,“尽力发扬农村,而使之具有中国社会组织内之生命体的性格”{27};同时期北京{28}、青岛{29}也不断拓展郊区成员。反映在基层联协会上更为明显,1942年7月真定道联协会代表中就有42.3%的人属于农业分会。这样大规模的发展农村分会与1940年前后华北日军急需稳定华北城郊及农村治安、打击铁路沿线的中共反日力量有很大关系,这也使得农业分会一直能稳定的输送一定比例的代表参会。

在表3的年龄统计里,代表们的年龄大多集中在30—50岁,平均年龄都在42岁左右,充分体现了基层代表选拔的年轻化,这也与基层联协会的情况类似。以河北真定道1942年的联协会为例,参会代表平均年龄为43.9岁,67%的人年龄在30—50岁。{35} 基层骨干年轻化的倾向与新民会上层汉奸的年龄情况不同。若按平均年龄而论,担任过新民会高层领导的大汉奸除了张燕卿、殷同等少数人能勉强入围外,其他如王克敏、王揖唐、王荫泰等大部分人都远超平均年龄。当然,这些大汉奸基本上都不会以代表身份参会,而是以中央总会会长或华北政务委员会高官等政治身份出席。从这一特点来看,以往的群像研究里批判的新民会管理层都是深受旧文化影响的清代遗老遗少,似乎过于简单化了,至少在中层和基层干部里情况并非如此。

从形式上来看,全联会通过“基层推举制”顺利地实现了代表都来自各地区各行业的基层组织,这也是日军方面想要的结果。因为只有来自基层,才能让联协会代表们真正成为日伪政策的宣讲者和传声筒。然而,形式上来自基层是否能等同于代表们的身份都是普通民众,或者是新民会里无任何行政职务的普通会员呢?

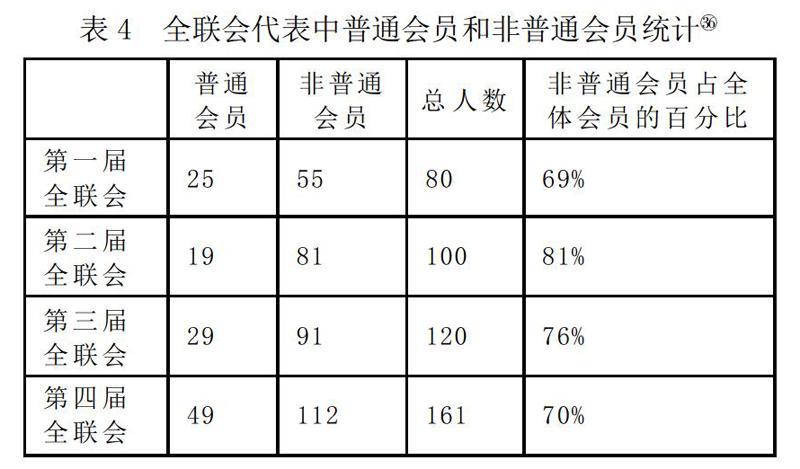

表4 全联会代表中普通会员和非普通会员统计{36}

表4统计了历届全联会代表中非普通会员的比例,其中“普通会员”指的是无任何官方行政职务的会员,但有可能担任所属职业内的职务如经理、校长等;“非普通会员”则是指在新民会或日伪政府担任行政职务的人员,如分会长、分会常务、区乡长、政府公务员等。从表中的统计数据可见,每年代表中有政府公职的非普通会员的比例占了总人数的70%以上。因史料所限这还是保守数字,实际比例可能更大。新民会奉行“政会一体”,出现这种情况并不意外。可以说,全联会七成以上的代表对议案的理解、讨论以及对基层问题的反馈,即反映了日伪政府基层职员以及日方各级顾问对具体事务的处理意见。

不可忽视的是,代表的选择最终还要经过上级机关认可。“基层推举制度”既然不同于普选制度,那么推举和决定与会代表的标准到底是什么?或者说这些非普通会员是怎么选出来的?日伪并没有对这一重要问题加以解释或制定规则,而是简单的说由上级会议的负责人即地方指导部长或中央总会会长来决定{37},这无疑是一个集权式的规定。然而,权力集中到了什么程度,我们是否可以由此来判断新民会各级直属上级领导的权力都很大,能够任意选择自己的亲信或幕僚来参会呢?

如前所述,代表并非来自于杂乱无章的海选,而是在地域、年龄、行业等方面均有规律。每年能做到上述基本稳定的数据比例,尤其是平均年龄的控制,我们可知日方顾问对新民会基层推举工作在很大程度上进行了干预,只有这样才能保证所选代表各项情况能符合每年的大致比例和规律。这种整体性的干预也恰恰说明了新民会基层领导的权力并没有规章文件里所阐述的那样大,他们并不能完全按照自己的意愿选择亲信或幕僚来参会,更不能打破这个数据平衡。换言之,能左右这个数据规律的只有新民会中央总会,而中央总会的成员基本上都是日伪政府的要职人员。也就是说,能左右这个数据的只能是新民会的幕后操纵者——华北日军,而非新民会的中层或基层干部。由此可见,看似来自基层的代表们,实际上是日军顾问“干预”下选出来的新民会基层骨干,而非普通民众。

这种情况在实际会务中得到了印证。例如1940年召开全联会时,《新民报》就提到了“关于北京特别市全联代表业经中央总会全联事务局权衡制定”,即上报的代表名单最后由中央总会来铨选决定。{38} 之后,媒体更明确提到:不仅是北京,包括河南、河北、山东、苏北以及青岛、天津,出席全联会的代表人选“由各省、市举行省市联合协议会分别推出,并呈请中央总会指定”{39},这份经过推举然后指定的名单还会详细公示给民众看。{40}

三、联协会的众议统裁制:意图“左右民意”的议案

联协会制度里另一项重要内容就是关于议案的讨论方式。1938年的规则里简要规定了议案层级筛选讨论的模式,即县或市级联协会讨论各自管辖区里的议案,无法解决的要上交到省或道级联协会,依次类推,最后送到全联会上讨论的基本上都是事关华北全局的问题。

1938年的联协会规章对于议案的最后审决方式并没有明确规定,只是模糊的说要以“协议之精神”达到“全员一致”的认同。{41} 日军顾问最初的设想是以“三分之二的多数票”决定提案的“议决”{42},但在随后的开会实践中,日伪才明确了要采用所谓的“众议统裁制”,即议案的讨论结果“均由议长提出,大家以鼓掌方式通过”,一经决定之后“不得再行申请复议”。{43} 换言之,在制度规定里议长是有议案审核决定权的。

表5展示了历届议长及副议长名单,即依照制度规定最终有权处理这些议案的人。他们看似来自各地、涵盖不同行业,但其实并非普通会员,大都在地方有着显赫的政治身份,或者说都是依附于日伪的中高层汉奸。如邹泉荪是北京内城的商会会长、华北政务委员会委员;朱经古担任过新民会山东省总会委员会委员、伪山东省教育厅厅长;杨竹轩是河北通县县公署教育科长;冯司直是伪山西省省长、太原《新民报》社长;王家瑞是天津分会的常务委员、担任过天津耀华公司董事和商工银行经理;汪钧甫则是山东烟台防共委员会副委员长、大成商行经理。上述议长的任命并非选举产生,而是由新民会中央总会会长来任命。既然议长的实际任命权掌握在华北傀儡政府或者说日军顾问的手上,这就决定了议案最后的处理命运。

表5 全聯会议长及副议长

日方设计的这套由华北日伪政权的中低级职员议政、高层官员坐镇审决的体制,是否真能给基层职员洗脑,进而影响华北民众,起到“左右基层民意”的效果呢?

首先,从议案的审议内容来看,日军、日伪高层汉奸与基层干部之间矛盾重重。纵观历届全联会会议记录,日伪内部对待各类问题并非步调一致,尤其在涉及民生或日伪基层干部利益的时候冲突频现。碍于日军顾问的威慑,这些矛盾都隐伏在新民会内部,只有在极端情况下才会暴露出来。如1942年第三届全联会第三号提案“关于严行整饬便衣密探以免良莠混淆危害人民案”{44},就有代表们忍无可忍直接批评日方的内容。参会代表对受日军暗中掌控的便衣密探群起而攻之,指斥密探欺压良民、骗钱占产、私设公堂、非法拷打等诸多恶行。作为关系机构的治安总署对日本人指挥的便衣根本没有管辖权,答复处理意见自然是敷衍了事。

新民会的身份很尴尬,一方面它是日军设计的“在野”“民众团体”,没有实际的执政权;另一方面,它又号称“政会一体”,很多基层会务干部与日伪政权职员身份重叠。身份矛盾的结果是,新民会中央总会的高层汉奸作为利益最大化者紧紧跟随日方,而新民会省道级中低职员则基本处于只能执行却不能干涉政令的无权地位。因此,在代表们面对急需解决的问题却得不到相关部门重视时,就会指责新民会中央总会和华北政务委员会尸位素餐。

其次,基层代表被民众视为汉奸,参会之路也并非一帆风顺。1942年6月,河北省乐亭县代表艾树田在参加冀东道联协会的路上被杀身亡,这显然是锄奸行为。{45} 1943年,山西省介休县联协会代表李绍宗,“努力会务工作,以致被匪所忌,于本年五月十二日被绑,百般蹂躏,八月二十日发现被害身亡。”{46} 1943年8月,山东省登州道联协会代表赖芳圃因“不辞辛劳”积极奔走会务,“被共匪掠去”,“在烟台市所辖乡区南山路之僻静路上被害遇难”。{47}

基层代表每年要从华北各地奔赴北京参加全联会,甚至会有人身安全问题之忧,他们处理基层事务时遇到的各种难题希望通过全联会获得政策支持,但往往事与愿违,代表们在会上也难掩对这一议政体制的期望与失望。基层代表们虽然依附日伪,但政治立场和利益诉求也并不完全与日军及高层汉奸站在同一阵营,从议案讨论中展现的重重矛盾来看,日方想要通过联协会制度来拉拢中方基层职员未必都能如愿。

再次,从议案的执行情况来看,难以对华北民众产生影响。例如1941年第二届全联会第九号议案:“关于学校课本、民众读物应增加反共教材,并厉行社教以防共产邪说案”{48},是深受傀儡政府和日方欢迎的反共宣传案。日伪要求各省普遍设立反共“宣讲所”、“社教”组织,这些钱原定由“当地行政机关及商民共同负担”。然而,新民会和相关机构在讨论时却因为经费问题互踢皮球:新民会代表认为应该由政府全权负担并保证资金到位;关系机构“教育总署”却“因为经费关系,未能大量编印”“剿共小丛书”,并提议最好由新民会方面出钱印制。这个议案被日伪后续内部宣称为“解决”及“已完全实现”,但宣讲所、社教、印制反共宣传册的钱到底由谁出到最后都没有结论,实际结果可想而知。还有如山西代表提出的“关于强化教育机构案”{49},官方号称已经通过,但教育总署的回答暴露了华北沦陷区尤其是偏远地区因为缺钱,无法设立基层教育行政部门的事实。

可以说,全联会半数以上议案最后都是不了了之。{50} 日伪仅凭《新民报》等媒体频繁报道全联会新闻,但议政的内容都得不到执行,想要宣传反共、拉拢民心来影响华北民众心理甚至“操纵民意”难免效果甚微。

四、余论

1940年联协会的召开是新民会发展历程上的重要转折。在此之前新民会一直被定位为配合政府工作的民间宣教团体,与日军宣抚班的工作有所重合。但1940年后随着逐级联协会的召开尤其是全聯会的举行,新民会进入了议政领域,试图从文教、民生、政治、经济、治安等各方面融入日军“以华制华”的框架里,达到“联合协议会就是议会”{51} 的目标。

日军对这套被贺屋兴宣称为“中国政治史上空前伟业”{52} 的联协会体系寄予厚望,一直投入颇多,这一点从日方的办会记录里多有展示。1940年指导冀东道抚宁县的组织科副科长大石义夫、1941年负责燕京道管下各县联协会的志摩修吾等人先后提到初期工作的辛苦与艰难,“提前两三天去县里做准备”,“各个职员不眠不休”的准备会务。参与筹备早期全联会、并于后来担任北京特别市总会首席参事的佐佐木文哉曾谈到:1940年秋天新民会冀东道抚宁县率先召开了第一次县级基层联协会,但因多种因素各处县级联协会进展的并不顺利,其他地区大部分基层组织最终是在日伪的大力推动下逐渐完善响应,才保证了年底能在北京召开第一次全联会。{53}

尽管日军高层为了华北沦陷区的现实统治需要,格外重视联协会,但办会并非想象的驾轻就熟。第一次全联会筹备时的日方记录很能说明当时策划者混乱无经验的状态:“由于军方的关系我们有在新民会占据要职的人物,每个人物都无法判断新民运动到底是什么,不明白怎样做比较好。安藤、片桐那样的旧式军人自不必说,设计部次长波多江原本是新闻记者,教化部次长多罗尾原本是剑道的老师。厚生部次长藤井出身于和尚的宣抚班,训练处的出原原本只是仰人鼻息的不礼貌的记者。……在会处于问题无法解决的群雄割据状态。”{54}在第二次全联会筹备期间,原本掌控全联会的新民会副会长安藤纪三郎离开华北,“作为后任的原中将铃木美通气量小、才能本事也不大。”{55} 这些描述生动展现了全联会初期的状态,日方以新民会顾问身份指导全联会和联协会,却对业务并不熟练。

日方对自己一手把控的议案,也并非完全满意。日军对各级顾问强调议案要真实、要有建设性而不是简单批评、要代表全局而不是浪费时间在全联会上一直探讨局地问题, “我们在进行内部指导的时候要经常听取会员本身不虚伪的声音,从中发现出并揭露病态的问题,这是发展出色的议案必须要注意的”。{56} 然而,“大概去年(注:1940年)的XX分会提出的以威严庄重闻名的议案,实际就是谁在背地里悄悄制造、提出的议案,颇为奇怪的事项也似乎有过若干次,这样在背地里制造出来的议案是绝对不可以的。”{57}从这个角度看,日军尽力想要扮演顾问和监察的角色来遥控华北“自治”并非易事。

同时,从联协会及全联会的代表选拔和议案审定制度及施行来看,日军难以达到争夺民心、拉拢中方基层职员的目的。无论是代表选拔的“基层推举制”还是议案审定的“众议统裁制”,最后的权力无疑都汇聚于新民会中央总会或者说是其背后的操纵者——华北日军手中,这就注定了基层矛盾无法解决。全联会代表看似来自基层,却受到权力方的控制;日方想通过全联会制度来操纵和左右民意,最后却收效甚微。联协会不但没有加深新民会“政会一体”的程度,反而让基层会员离心。显然,日军想通过联协会推进新民会的发展,试图以“军、政、会”模式“扮演民众争夺战”,以对抗共产党的“党、政、军三位一体”{58},无论从制度设计还是具体施行来说,都是失败的。

注释:

① 1944年底举行的第五届全联会因开会仓促,目前未见完整的会议记录,本文仅探讨有完整史料记录的前四届全联会。

② 国内学界对新民会的研究成果丰硕,如王强《汉奸组织新民会》、刘洁《华北沦陷区基层社会控制的实态》、张玉莲《沦陷区新民会的民意协商——以忻县新民联合协议会为例》、符静《权力、金钱与立场的博弈——从新民会的全联会看日伪在华北沦陷区的基层统治矛盾》等。日本学者如冈田春生编著的《新民会外史》一书收录了新民会的部分史料以及相关日军个人回忆录,部分章节评述了全联会。

③⑦{26}{42}{51}{54}{55}{56}{57}{58} 冈田春生:《新民会外史——黄土に挺身した人達の歴史》(后编),日本五稜出版社1987年版,第64、84、77、64、62、68—69、84、66、65、85页。

④⑨{13}{14} 新民会中央指导部:《新民会年报》,1938年,第68—71、50、68、70页。

⑤⑥⑧ 日本防卫厅战史室编:《华北治安战》(上),天津人民出版社1982年版,第259、260、262页。

⑩ 参见《真定道第二届联合协议会会议录》,新民会真定道总会,1942年。

{11} 具体情况参见以下新民会北京总会以及新民会首都指导部相关档案,其中记录了详细的会务流程,因内容繁杂不一一展示,档案记录同样呈现出会务程序上下一致的特点:(1)“新民会首都指导部关于举行所属各级职业[分会联合协议会邀请教育局长和其他人员参加给教育局的公函(附:联合协议会议程序册)”(1938年12月,北京市档案馆,档号:J004-001-01604];(2)“新民会北京特别市公署组织规程及北京特别市联合协议会实施计划书”(1941年1月,北京市档案馆,档号:J002-007-00320);(3)“新民会、北京特别市总会关于举行联合协议会议致卫生局的公函及民国廿九年各级职合协议会运营要纲、卫生局的提案、代表名单”(1943年1月,北京市档案馆,档号:J005-001-00774);(4)“新民会北京特别市内二区联合协议会议案及有关单位申请安装电表与华北电业公司北京分公司的来往函”(1942年4月,北京市档案馆,档号:J006-003-00039)。

{12}《津市联合协议会今晨盛大揭幕,中央总会派员莅临指示》,《新民报》(天津版)1940年10月14日。

{15}{16}{27} 新民会中央总会:《新民会各省市总会会务工作概况》,1943年,第106、74—81、4页。

{17}{30} 新民会中央总会:《第一届全体联合协议会代表名簿》,《第一届全体联合协议会会议录》(附录二),1940年12月,第302、302页。

{18}{23}{31} 新民会中央总会:《第二届全体联合协议会代表名簿》,《第二届全体联合协议会会议录》(附录二),1941年10月,第249、250、249页。

{19}{24}{32} 新民会中央总会:《民国三十一年度全体联合协议会代表名簿》,《(第三届)全体联合协议会会议录》(附录二),1942年10月,第300、300、300页。

{20}{25}{33} 新民会中央总会:《民国三十二年度全体联合协议会代表名簿》,《(第四届)全体联合协议会会议录》(附录二),1943年10月,第375、376、375页。

{21} 表格内容统计来自历届全联会会议记录。记录中第一届全联会按照职业统计,之后几届均按照所属分会来统计。实际上大部分行业分会的会员都是本行业内的专职人员,如教育分会成员一般都是中小学教师或校长,商业分会成员一般都是经理或商业职员等。但也有少数情况例外,如从事商业或教育的某类职业人员担任了地区分会或官吏分会会员,统计时会被纳入地区分会或官吏分会里。这种职业与所属分会不一致的情况并非普遍现象,本表可以大致反映代表的分会来源和职业从属。

{22} 会议记录中第一届全联会的职业分类方法与之后几届不太一样,归并表格时官吏分会比例可能有细微偏差。

{28}《新民会各省市总会会务工作概况》(新民会中央总会编,1943年,第75页)中提到了北京的郊区和会员数不断扩展的情况。

{29}《新民會各省市总会会务工作概况》(新民会中央总会编,1943年,第109—110页)中提到青岛发展胶州、即墨、崂山三乡区的会员及代表情况。

{34} 据新民会中央总会另发行的单行本《全体联合协议会代表名簿》(1943年,第11页)显示有8位代表的姓名、年龄等情况登记与《(第四届)全体联合协议会会议录》附录中的“代表名簿”(1943年,第375页)不一致。考虑到本论文的表格统一使用各届《会议录》后的“代表名簿”中的数据,故仍采用161人的统计。两组数据里虽有个别代表更换了,但平均年龄统计后都为43.05岁,不影响研究结论。

{35} 新民会真定道总会:《真定道第二届联合协议会会议录》,1942年7月,第80页。

{36} 本表是根据历届全联会会议录中的“代表名簿”里的职业身份重新统计而成的。本表中的“普通会员”不能完全等同于史料中的“会员”身份,因史料中“会员”有一部分是日伪政府官员或新民会干部。

{37}{41} 新民会中央指导部:《新民会年报》,1938年,第70、70页。

{38}《全体联合协议大会北京市代表已选出,特别指定代表日内决定》,《新民报》(天津版)1940年11月19日。

{39}《全联大会召开在即,代表人选筹委会已指定》,《新民报》(天津版)1940年11月25日。

{40}《新民会全体联协会各地代表已确定》,《新民报》(天津版)1940年11月19日。

{43}{52} 新民会中央总会:《第一届全体联合协议会会议录》,1940年12月,第78、11页。

{44}{45} 新民会中央总会:《(第三届)全体联合协议会会议录》,1942年10月,第129、69页。

{46}{47} 新民会中央总会:《(第四届)全体联合协议会会议录》,1943年10月,第52、52页。

{48}{49} 新民会中央总会:《第二届全体联合协议会会议录》,1941年10月,第137、149页。

{50} 参见拙文《权力、金钱与立场的博弈——从新民会的全联会看日伪在华北沦陷区的基层统治矛盾》,《史学集刊》2018年第5期。

{53} 参见佐々木文哉:《連協議案の取扱いについて》,载冈田春生:《新民会外史——黄土に挺身した人達の歴史》(后编),日本五稜出版社1987年版,第69页。

作者简介:符静,首都师范大学历史学院副教授,北京,100089。

(责任编辑 张卫东)