经济增长理论与中国经济发展路径

张金山,叶 毅,陶 颖

(1.梧州学院 商学院,广西 梧州 543000; 2.云南财经大学 旅游文化产业研究院,云南 昆明 650200)

保持经济不断增长是每个国家政府施政的核心内容,特别是发展中国家,如何通过经济增长和发展来摆脱贫困、改善民生、增强国力和走向发达,是其所面临的紧迫任务。例如在撒哈拉以南的非洲地区,人口占世界人口总量的13%,但GDP仅仅占世界GDP总量的1%。全球10亿正在挨饿的人口中,有8.65亿集中在该地区,每天生活标准仅仅36美分。[1]众多的拉美国家尚未完全摆脱债务危机,经济增长乏力。经济增长问题不仅仅是发展中国家政要们必须考虑的问题,也是经济学家们一直关注和研究的课题。经济学家托达罗对发展中国家经济特征作出了这样的概括:低下的生活水平、低下的生产率水平、失业现象严重、对农业和初级产品高度依赖和在国际关系中处于被支配、依附的地位。[2]为帮助发展中国家摆脱这种贫困状况,经济学家们从发展中国家的一般经济条件出发,通过对影响经济发展因素的分析、对经济发展规律的研究和如何破解发展难题的探讨等,提出了一些具有价值的政策建议。

本文通过对经济增长理论进行梳理,探讨发展经济学家的经济增长思维路线图,并用中国经济发展成功经验对此进行实证。

一 、经济增长理论梳理

经济增长理论是发展经济学的核心内容,主要研究国家,特别是发展中国家如何借助于一定的经济增长模式,通过消除影响经济增长的不利因素和创造有利条件以实现经济增长和摆脱落后的一种理论。

(一)哈罗德—多马模型:投资是经济增长的关键

哈罗德—多马模型是经济增长理论中一种最基本的增长模型,由哈罗德模型和多马模型组合而成。

哈罗德模型是经济学家哈罗德依据凯恩斯的乘数原理和汉森的加速原理提出的一种动态的经济增长模型:

其中,G代表经济增长率,s代表储蓄率,C代表资本—产出比。该模型表示经济增长取决于边际储蓄倾向和资本—产出比。模型强调储蓄是投资的来源,投资是通过储蓄转化而成的。投资既能够增加收入,又能够增加生产能力。

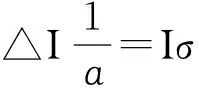

多马模型是经济学家多马提出的一种经济增长模型:

其中,I表示投资,△I表示投资增长率,1/α表示投资乘数,σ表示投资效率。该模型表述了投资增长率、资本增长率和产出增长率之间的关系,也认为投资具有二重性,既可以创造收入,也可以增加产能。模型左边表示通过乘数作用创造收入,右边表示可以通过投资效率的作用增加产能。

上述两个模型虽然表达形式不同,但实质内容是一致的,于是,一些经济学者把二者合并起来,形成了“哈罗德—多马模型”:

ασ=s/C

该模型中,国民收入增加是投资增量的函数,投资从供给和需求两个方面促进了经济增长。该模型的意义在于强调资本积累在经济增长中起决定性的作用,积累资本进行投资是经济增长的关键。

(二)贫困恶性循环:发展中国家资本稀缺的成因

哈罗德—多马模型的核心思想是投资决定经济增长,这种思想已被经济学界所普遍认可。经济学家在对众多发展中国家进行实证研究后发现,这些国家的落后确实是因为资本稀缺。但经济学家在研究发展中国家资本稀缺的原因时发现,并不是因为资源不足,而是这些国家自身存在一个恶性循环机制,无法依靠市场自发积累资金进行投资。

1953年,美国经济学家罗格纳·纳克斯在其著作《不发达国家的资本形成》一书中提出了贫困恶性循环理论。纳克斯认为,发展中国家资本形成不足的原因是社会在供给和需求两个方面存在一种贫困恶性循环机制。

供给方面的恶性循环机制是:经济不发达导致人均收入低,人均收入低导致国民把收入大部分用于生活消费而不是储蓄,储蓄水平低导致资本形成不足,资本形成不足导致生产规模难以扩大,生产规模难以扩大又导致人均收入低。如此循环往复。

需求方面的恶性循环机制是:经济不发达导致人均收入低,收入低导致国民购买力不足,购买力不足导致投资引诱不足,投资引诱不足导致资本形成不足,资本形成不足导致生产规模难以扩大,生产规模难以扩大又导致人均收入低。如此循环往复。

纳克斯也认为资本形成不足是经济发展的主要障碍和约束条件,要想改变这种状况,就必须打破这种恶性循环。但是,纳克斯通过进一步研究发现,发展中国家自身是难以打破这种恶性循环的,于是得出这样一个悲观的结论:“一国穷是因为它穷。”

在纳克斯提出贫困循环理论后,1956年美国另一位经济学家纳尔逊从人口角度论证了发展中国家资本形成不足的原因。纳尔逊认为,发展中国家资本之所以形成不足是因为人口增长过快,人口增长率高于投入产出增长率导致人均收入增长率长期无法提高,因此会陷入贫困恶性循环怪圈。纳尔逊称此为低水平均衡陷阱。

虽然同样是研究发展中国家资本形成不足的原因,但与纳克斯的悲观论不同,纳尔逊认为发展中国家的低水平均衡陷阱是可以消除的。他认为发展中国家只要提升人均收入水平,就可以促进资本形成。提升收入水平有两种方法,一是增加投资,促使国民收入增长率大于人口增长率;二是控制人口,促使人口增长率小于国民收入增长率。

虽然纳尔逊的低水平均衡陷阱理论对发展中国家具有很大的启发意义,但其把资本形成不足的原因仅仅归咎为人口因素,虽然也成立,但其理论却显得有些单薄和片面。

美国经济学家缪尔达尔认为,任何一种社会现象都是由技术、社会、经济、政治、文化、传统等多种因素综合作用的结果,而不是由单一或者少数几个因素决定的。他主张对发展中国家经济落后的原因进行分析时,应从产出与收入、生产条件、生活水平、工作和生活态度、国家制度、国家政策等因素进行综合分析。

缪尔达尔也认为发展中国家资本形成不足的原因是人均收入水平低,但人均收入水平低不是由人口增长单一因素决定的,而是多因素综合作用的结果。他认为发展中国家由于人均收入水平低导致国民生活水平低下,生活水平低下导致民众营养不良、卫生健康状况恶化和受教育水平不足,这致使劳动力素质不高,劳动力素质不高导致就业困难和生产效率低下,生产效率低下导致产出的停滞或者下降,产出的不足导致低收入,低收入又导致资本形成不足。这就形成了循环积累因果关系。

缪尔达尔的论证思路与纳克斯并无二致,但其理论的价值体现在多因素综合分析方法上,特别是涉及到了一个国家制度层面因素。为此,他主张通过国家干预和调节来对国家的政治经济制度、土地分配关系及教育等实施强力改革,消除收入不平等现象,改善民生,提升消费,进而通过提高投资引诱促使资本形成,以克服循环积累因果关系魔咒。综上所述,经济学家研究了发展中国家资本形成不足的原因,都强调依靠发展中国家自身很难积累足够的资本进行投资。

(三)利用外资:资本形成的路径

既然发展中国家无法依靠自身储蓄积累资本,则利用外资是一种可行的资本形成路径。

关于利用外资的必要性和对本国经济发展的促进作用,经济学家钱纳里和斯特劳斯提出“两缺口”理论对此进行了论证。

钱纳里和斯特劳斯认为,影响一国经济发展的因素主要有储蓄、投资、出口和进口。他们根据凯恩斯的国民收入均衡模型和哈罗德—多马模型构建出储蓄约束与外汇约束模型:

Y=C+I+(X-M)

其中,Y是指国民收入,C是指消费,I是指投资,X是指出口额,M是指进口额。该模型经过移项处理后变为:

I-S=M-X

其中,S是指储蓄,S=Y-C。该模型表示一个国家投资与储蓄之差等于进出口之差,从而形成储蓄约束和外汇约束。其中,储蓄约束是指在国民收入的核算中投资大于储蓄;外汇约束是指进口支出超过出口收入。由于等式两边必须平衡,所以,当国内投资大于储蓄时,即出现储蓄缺口时,必须用外汇缺口来弥补。这里的外汇缺口是指贸易顺差。

但是,对于大多数发展中国家来说,由于在国际贸易中处于劣势地位,在经济发展初期很难通过贸易顺差获取外汇来平衡储蓄缺口。钱纳里和斯特劳斯认为,发展中国家只有通过引进外资,利用外资对经济增长的推动作用提升出口创汇能力,增加外汇收入,有效弥补储蓄缺口。外资如果应用在直接出口的项目上,可直接增加出口;如果用在基础设施建设上,可使出口产品的生产环境得以改善,降低成本,间接地推动产品出口。通过增加出口创汇能力,源源不断地增加外汇收入,可为本国经济腾飞积累足够的资本。所以,经济学家主张发展中国家在引进和利用外资时,在经济发展初期,应把资本重点投放在出口主导型产业上。例如学者阿比吉·特班纳吉对利用外资评价道:外资能够启动一种良性循环,能够辅助穷国在关键领域投资,从而提高其生产力;由此产生的更高的收入会带来更多的投资,收益将呈螺旋状上升。[1]3

(四)适度的国家干预:经济增长的保障

与新自由主义学派反对国家干预,完全由市场进行资源配置的主张相反,发展经济学派主张国家干预,其代表人物哈罗德就非常认可凯恩斯的国家干预主张,认为经济的不稳定和周期性的波动是自由放任资本主义的最大特征,必须依靠政府发挥有形的手的作用进行适度的干预。在发展经济学家看来,由于发达国家控制了先进技术,垄断了发展研究,又是跨国公司的母公司所在地,所以具有强大的支配力量和凝聚力量。而发展中国家由于基础设置、制度体系、社会环境和自然条件都无法和发达国家相比,在某种程度上不适宜私人资本长期投资和发展。出于逐利的本能,发达国家的资本投向发展中国家并不是帮助发展中国家实现经济增长,而是利用东道国的原材料和廉价劳动力逐利,具有很强的投机性。在利用完东道国的红利优势后,或者国际形势出现波动时,出于资本安全的需要,外资通常会撤离或者转移。在完全放任的自由市场经济下,经济全球化主要受益者是发达国家,而不是发展中国家。所以,发展经济学家主张发展中国家经济不能完全放开,特别是金融领域更是不能放开。国家要对外资的流入进行适当的引导、干预和控制。特别是在经济发展的初期,政府这只“看得见的手”要发挥主导作用,否则,会带来灾难性的后果。这种观点在后来的拉美债务危机中得到了验证。

经济发展理论和实践反复证明,国家干预这只“看得见的手”和市场机制这只“看不见的手”是经济运行的左右两舵,失去任何一舵都会使经济这艘大船偏离健康发展的航道。正如经济学家斯蒂格利茨所说,政府和市场是一种相互补充而不是相互取代的伙伴关系,如果政府能够充分发挥其作用,市场也能够更好地发挥其作用。[3]特别是市场机制尚不成熟的发展中国家,在经济转型过程中就特别依赖国家干预这只“看得见的手”功能的发挥。政府不能缺位,绝不能任由经济发展放任自流。在亚洲,一些已实现经济腾飞的国家,比如日本的战后黄金期、韩国的江汉奇迹、新加坡的发达富裕等,背后都有政府干预的因素。而且,通过政府主导制定相应的产业政策,可以引导外资的投向,规范外商的经营行为,最大限度地规避利用外资推动经济增长过程中可能出现的风险。

综上所述,经济增长理论给出这样一个经济增长思维路线图:资本的积累是经济增长的决定性的基础动力,发展中国家很难通过自身积累到足够的资本,利用外资是摆脱贫困促进经济增长的一种比较可行的途径,经济发展过程中国家要进行适当的干预。前提是国家必须对外开放,必须参与国际经济合作。钱纳里和斯特劳斯通过对世界50多个国家进行考察后发现,大部分不发达国家都是依赖外部资源的输入来提升人均国民收入,进而形成资本来推动本国经济成功转型。可以说,发展经济学经济增长理论给出的经济发展思路在某种程度上是一种普适性的规律。中国经济发展的成功为这种理论提供了有力的实证。

二、中国经济发展的成功路径

同样作为发展中国家的中国,通过改革开放和加入世贸组织,主动把国内经济与全球经济对接,积极融入世界经济体系,在短短四十年的时间里就创造了一个摆脱贫困、走向繁荣的经济奇迹。从经济增长理论角度分析,中国经济发展路径与该经济增长理论思维路线图高度吻合。

(一)主动融入全球化经济体系

经济全球化使劳动力、资本、技术等要素在全球范围内自由流动,各国经济互相依赖、产业模式高度分工的程度日趋加深,既是市场经济发展的必然,也是人类经济发展的历史趋势。在经济全球化大潮中,无论是主动或者是被动,每个国家都不可避免地卷入这个洪流中。国家只有顺应时代潮流,主动融入经济全球化进程中去,在产业链全球化分工中找准自己的位置,明确自身角色,发挥自身优势,使外部资源和内部资源有效结合,外部市场和内部市场有效对接,才能在经济全球化中得以发展和实现经济腾飞。

1978年12月,中共十一届三中全会明确指出党在新时期的历史任务是把中国建设成为社会主义现代化强国,决定实行以经济建设为中心,实行对内改革、对外开放的政策。对内改革是为经济发展理顺内部关系。在所有的关系中,最重要的是产权关系。通过对内改革,逐步改变高度集中的计划经济体制,建立和完善社会主义市场经济体制,实行多种所有制并存的经济制度,以激发内部经济的生机和活力。对外开放即积极主动地扩大对外交往,融入世界市场经济体系,使国内经济与国际经济接轨。中国对外开放的实质是顺应时代潮流,不自我孤立,通过发展对外贸易和开展对外经济合作,充分利用国际分工的好处,发挥自身优势,利用难得的国际环境提供的机遇,对内不折腾,对外韬光养晦,加快中国经济发展。中国真正深度融入世界经济体系的标志是加入世贸组织(WTO)。经过15年的艰难谈判,中国于2001年1月正式加入世贸组织。实施改革开放政策和加入世贸组织,形成了足够的投资引诱,使外资源源不断地流入,成为中国经济发展的动力。

钱纳里和斯特劳斯认为影响经济发展的因素除资本约束外,还存在吸收能力的约束。这里的吸收能力约束是指一国由于缺乏必要的技术、管理经验、管理人才及内部机制的不合理等,无法有效地吸收、消化和利用外资,从而影响生产率的提高和经济的增长。

中国加入世贸组织,不仅有利于吸引和利用外资,还可以倒逼国内理顺经济运行机制,切实转变政府职能,构建更加开放完善的市场经济体制。通过市场机制这只 “看不见的手”的自发调节与政府这只“看得见的手”的宏观调控的交互作用,促使内外部资源配置更趋合理化、科学化、效率化。而且,加入世贸组织,把中国企业推向国际经济竞争的前沿,促使中国企业放眼世界,直面国际跨国企业,树立竞争意识,通过“与狼共舞”,不断增强自身竞争能力,学会在竞争中求生存和在竞争中求发展。

融入世界经济体系,理顺内部经济运行机制,提升国内企业的竞争意识和竞争能力,培养经营管理人才,中国有效地克服了吸收能力的约束,为高效利用外资打下了坚实的基础和做好了充分的铺垫。

(二)积极引进和利用外资

改革开放前,中国和世界其他发展中国家一样,人均收入水平低,无法形成有效的推动经济增长的资本。中国也曾经模仿过前苏联模式,利用工农业产品的“剪刀差”,通过牺牲农业和农民的利益来为工业发展积累资本。但很快就意识到这种做法的不可持续性和可能会导致的严重后果,终止了这种做法,并及时进行政策调整,转而通过对外开放和利用外资来弥补国内资本的缺口。邓小平曾在多个场合指出,中国改革开放和进行社会主义现代化建设所面临的最大问题是资金缺乏,必须利用外资。邓小平在1979年10月的《关于经济工作的几点意见》的谈话中指出:“第二次世界大战以后,一些破坏得很厉害的国家,包括西欧、日本都是采用贷款的方式搞起来的,不过他们是引进技术、专利。……现在研究财经问题,有一个立足点要放在充分利用、善于利用外资上,不利用外资太可惜了。”[4]邓小平认为,通过利用外国资金来发展中国的经济,不仅可以解决中国建设资金不足的问题,而且会给中国的经济建设带来多方面的积极影响,如调整产业、产品结构,扩大出口产品的国际竞争力,引进先进的技术、人才、经验,解决城乡就业等。[5]邓小平的利用外资的思路与发展经济学的增长理论可谓是不谋而合。

在改革开放政策的推动下,中国开始了大规模引进和利用外资。1978~1991年是引进外资的起步阶段。这阶段主要是通过试办经济特区的形式吸引外资来发展劳动密集型出口加工业,该阶段中国年均实际使用外资17.9亿美元。1992~2000年是引进外资的发展阶段。这阶段中国开始大规模全面引进外资,鼓励和引导外商投资领域从出口加工业扩大到高新技术等产业,从制造业扩大到服务业。该阶段中国年均实际使用外资447.9亿美元。2001~2012年是引进外资的腾飞阶段。这阶段中国正式加入了WTO,全面与世界经济对接,外商来华投资数量和资金额度都呈加速增长状态,规模不断扩大。该阶段中国年均实际使用外资803.2亿美元。2013年至今是引进外资的成熟阶段。这阶段中国出台相关政策引导外资投资的领域更聚焦于新兴产业。该阶段中国年均实际使用外资1261.2亿美元。从1978~2018年改革开放四十年间,中国实际利用外资总额累计达2.1万亿美元,有效地缓解了国内资源不足,填补了储蓄和外汇的“双缺口”。[6]

在吸引外国私人资本直接投资的同时,中国还充分利用国际组织和政府间的援助资金,得以大规模地进行诸如高速公路、机场、港口码头、信息设备等基础设施建设,为经济的增长和腾飞奠定了坚实的基础。

(三)发挥海外华人资本的作用

之所以单独阐述海外华人资本,是因为海外华人资本是一种特殊性的外资。由于历史原因,中国海外华侨和华人众多,遍布世界各地。他们中的许多人在所在地经营工商业取得了成功。据统计,目前海外华侨华人已达6000余万人,分布在全球198个国家和地区,国内归侨侨眷3000余万人,全球华商企业资产总规模约5万亿美元。[7]

与其他外资不同,海外华资积极来中国大陆投资不是纯粹出于经济利益的考虑,他们更多是因血缘、亲缘、族缘及乡缘的关系,想通过造福乡梓来表达爱乡和爱国的情感。所以,他们投资更看重的是社会效益。邓小平曾经说华侨华人是中国大发展的独特机遇,他强调说:“对于中国人来说,大发展的机遇并不多。中国与世界各国不同,有着自己独特的机遇。比如,我们有几千万爱国同胞在海外,他们对祖国做出了很多贡献”。[8]为吸引海外侨胞前来投资,中国于1980年最先设立深圳、珠海、汕头和厦门四个经济特区。深圳毗邻香港,珠海靠近澳门,汕头是因为东南亚华人中潮州人多,厦门是因为闽南人在外国经商者多。特区的设置是针对海外华人的爱乡情结和便于投资而量身定做的。经济特区设立后,成效立彰,早期进入特区投资的外商企业几乎全是海外华资。

海外华资对中国经济发展的贡献表现在三个方面,即开拓推动作用、示范牵引作用和压仓稳定作用。

海外华资的开拓推动作用是指中国出台吸引外资政策后,海外华侨华人和港澳同胞为中国的改革开放事业贡献了第一桶金,推动了中国经济的大发展。据统计,改革开放期间海外华人华侨投资占在华外资的百分比最高时达60%~70%; 侨港澳企业占中国外资企业总数的百分比最高时达70%以上。此外,改革开放以来,华侨华人累计捐助善款达 1000 亿元人民币以上,惠及教育、医疗卫生、交通、文化体育、社会福利等多个领域。[9]

海外华资的示范牵引作用是指通过海外华资来华投资和牵线搭桥影响和促进了其他外商来华投资。改革开放初期,外商对中国的利用外资政策充满疑虑,对来华投资持观望和保守态度,海外华资的投资并不断获利逐渐消除了广大外商的疑虑。正是海外华资的示范效应,欧美日韩等经合组织发达国家和地区的私人资本接踵而来,并向更多产业、更高层次拓展。其中,有许多经合组织成员国私人资本的进入得益于华人华侨的穿针引线。例如在2002年英国私人资本进入中国的约2亿英镑的直接投资中,约有一半是由英国华人促成的。[10]

海外华资的稳定压仓作用是指当国际关系和世界经济出现波动时,外资可能纷纷撤离,但华侨华人资本却留了下来,起着防波堤和压舱石的作用。例如1989年西方国家对中国进行经济制裁,外商减少和撤出了部分对大陆的投资。但海外华资不但没有撤出,反而借机扩大对大陆的直接投资。1992年,80%的外商直接投资来自于海外华资。[11]海外华资的行为有效地减缓了中国经济因外资的撤出而带来的波动。

总之,中国改革开放事业和经济建设取得的伟大成就,凝聚着海外华侨华人强烈的爱国情怀,海外华资功不可没。海外华资和其他外资一道,弥补了中国资本的短缺,改善了中国经济的产业结构,带来了市场经济观念和现代企业制度,直接推动了中国经济转型发展,促进了中国经济与世界经济的接轨融合。

(四)国家干预的制度优势

中国经济发展的成功转型就是在让市场机制对资源配置起基础作用的前提下,充分发挥国家宏观干预作用,对经济行为进行有效调控和引导而实现的。这得益于中国独特的制度优势。

2019年9月24日,习近平在中共中央政治局就“新中国国家制度和法律制度的形成和发展”举行的第十七次集体学习时指出中国制度的四大优势,即坚持党的领导的优势、保证人民当家作主的优势、坚持全面依法治国的优势、实行民主集中制的优势。这种制度优势的最大特点就是能够确保中国经济长期稳定发展,经济增长不偏离人民的利益和能够调动各方面积极性来集中力量办大事。正是这种独特的优势,使中国政府能够在宏观层面对市场进行有效干预和调节,特别是根据内外部条件的变化而制定有效的利用外资政策,引导外资的投向,使其在获利的同时能够真正服务于中国经济发展,实现双赢。在国民收入合理分配及消除贫困方面,中国所具有的严密的组织系统和制度体系,能够有效统筹政治经济社会等各方面的资源,集中力量实现发展目标。

正是借助于这种制度优势,发展经济学家所主张的经济增长和消除贫困目标在中国得以迅速实现。在经济增长方面,1978年,中国的经济规模仅为3679亿元人民币,到2017年,中国国内生产总值已经高达82.71万亿元人民币。中国经济总量占世界经济的比重由1978年的1.8%上升到2017年的16%。1978年中国人均国内生产总值为381元人民币,仅为同期印度人均国内生产总值的三分之二,是当时世界上典型的低收入国家;2017年,中国人均国内生产总值高达59 660元人民币(近 8800美元),已经跻身中等偏上收入国家行列。[12]在脱贫方面,从2012年底到2018年底,中国每年减贫人数都保持在1200万人以上,贫困发生率从10.2%下降到1.7%,农村贫困人口从9899万人减少到1660万人,2020年的目标是实现农村贫困人口全部脱贫。

三、结 语

发展中国家如何发展经济和消除贫困,经济增长理论给出的答案是有效利用外资,这已被中国经济的成功发展所证实。由于发展中国家无力通过自身来积累足够的资本进行投资,需要利用外资和国际社会给予援助。曾任联合国顾问的著名贫困问题研究专家杰弗里·萨克斯在其2005年的著作《贫困的终结》中指出,只要富国在2005~2025年间每年拿出1950亿美元的资金来援助穷国,那么贫穷问题到2025年末便可以完全得到解决。[1]3但是,据瑞士信贷研究所发布的《2019年全球财富报告》披露,到2019年中期,全球总财富增量都来自最富有的10%的人,全球最富有的10%的人口拥有82%的财富,最富有的1%的人拥有45%的财富。从国与国财富对比看,人口占世界11%的7国集团GDP却占世界总量的65%。可以说,在全球范围内贫困国家和贫困人口有增无减。

人类是一个命运共同体,地球是人类共有的,摆脱贫困和追求幸福是每个地球公民最基本的人权。不仅应当消除一个国家内部的居民的贫困现象,而且应当消除全球范围内的国家的贫困现象。实践证明,人类社会当前的治理模式已无法解决人类社会贫穷和落后问题,只会导致贫富分化越来越严重。人类应当转换思路,携起手来,构建能够促进世界各国共同发展的治理新模式。在构建新模式的路径上,中国的治理模式无疑最具有参照价值。