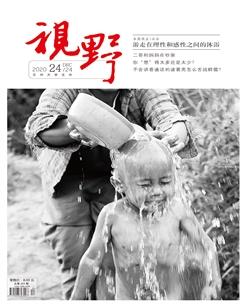

沐浴,身心之美

李明彦

沐浴是自由的个体权利,历朝历代的礼仪制度都对它有各种规范,既私密又公开,伴随着人从生到死。呱呱坠地,要“洗三”,“昨闻万里孙,已振三日浴”(苏轼《贺子由生孙》);婚后,则“男女夙兴,沐浴衣服”(《礼记·内则》);待客则要“三日具沐,五日具浴”(《礼仪·聘礼》);春至,要洗濯祓除,“三月三日天气新,长安水边多丽人”(杜甫《丽人行》);暑溽则“汗雨下而沾裳,就清泉以自沃”(王粲《大暑赋》);上朝要“沐浴而朝”(《论语·宪问》),五日一“休沐”(应劭《汉宫仪》);祀神祭祖要“斋戒沐浴,洁清致敬”(《春秋繁录·四祭》)。可见,沐浴作为一个日常生活实践,有着丰富的美学内涵。

从白盘到浴盆:沐浴的器物美学观照

原始初民的浴具以实用为主,但也不乏审美元素,各类浴具上往往刻有各类几何纹,直线、曲线、水纹、三角纹、漩涡纹、锯齿纹等。现存最古老的浴器“虢季子白盘”,青铜质地,盘口呈圆角长方形,曲尺形足,饰有波曲纹,沉雄厚实,线条雄健。春秋到两汉时期的浴具,无用之用的美学功能更加凸显。如吴王夫差鉴,两侧口沿旁刻有两只小龙,前足在口沿,后足蹬着器壁,作探头状,如同窥浴,神气活现,生动活泼,充满了生活情趣。还有一些浴具如陶杅、沐盘等往往饰以贝纹、蟠螭纹、夔纹等纹饰,装饰繁复华丽,姿态万千,简直就是观赏艺术品。

唐宋以后,沐浴文化极大发展,浴具也变得越来越考究和精致。这些在流传下来的绘画中都有直观的体现。唐代的《麟趾图》中出现了莲花造型的浴婴盆,因莲蓬多籽,莲花造型为多子多福之寓;宋代的《妃子浴儿图》里的浴婴盆饰有各种花瓣纹样,争奇斗艳,美不胜收;明代《顾氏画谱》中的浴盆,外壁和底足上有繁复华丽的植物纹饰,美轮美奂。

浴具的发展史显示出古人对器物实用性和形式美和谐统一的追求从来没有停止过。原始时期的浴具以陶制为主,古朴实用,线条粗粝,有一种粗放的古朴美;商周时期,青铜浴具较多,镂刻精美,狞厉神秘,造型肃穆,有一种崇高美;秦汉时期,浴具形式多样,外形简洁,线条流畅,造型优美,比例和谐;唐宋以后,浴具的纹饰造型更是雕琢精湛,繁复华丽。这些浴具既是生活常见之物,又具备充分的形式美感,将生活之物纳入了审美的脉络,是日常生活的细腻化和精致化,也是生活与审美的合一。

从洁身到健身:沐浴的身体美学指向

沐浴的首要功能是洁身。王充在《论衡·讥日篇》中说:“沐者,去首垢也;洗,去足垢也;盥,去手垢;浴,去身垢。皆去一形之垢,其实等也。”除洁身外,汤中加入各种药物香料具有健身强体的功效,如《九歌·云中君》中提到的“兰汤”,赵飞燕、赵合德姐妹发明的“五蕴七香汤”“豆蔻汤”等。在舒筋松骨、活血畅脉的沐浴之后,身体获得了前所未有的自由度和重要性,感性体验与身体愉悦直接相通,从而幻化成生命的喜庆和艺术的语符,使之充满了生活美学意蕴。

对沐浴后人体美的展现和感性愉悦的描绘,在中国古代绘画中屡见不鲜。它通常以美人出浴为对象,美人出浴当数贵妃出浴最为流行。唐代周昉的《贵妃出浴图》中,出浴的贵妃黛眉远岫,绿鬓春烟,宛似浮波菡萏,有如出水芙蓉,女性出浴之妩媚尽现画中。清代康涛所绘《华清出浴图》,画中杨贵妃云鬓蓬松,罗纱轻挽,珠圆玉润,酥骨缱绻,透露出含蓄慵懒之美。清代李育的扇面画《出浴图》,线条曲折宛转,以艳丽的色彩突出了体态丰腴、凝脂如玉、秀眸惺忪的贵妃出浴时的娇媚动人与形体之美,尽显女性之美。

“贵妃出浴”在诗词中也数不胜数。“春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。”(白居易《长恨歌》)“帘影罢添新翡翠,露华犹湿旧珠玑。”(徐夤《华清宫》)“百媚千娇出浴时,君王凝盼转魂迷。”(周端臣《题真妃出浴图》)“温泉暖滑留余香,芙蓉出水红生光。”(姚勉《题杨妃出浴图》)“出浴太真冰作影,捧心西子玉为魂。”(曹雪芹《红楼梦》)……这些都是脍炙人口的佳句。“贵妃出浴”从唐经由宋后,从对人体美的赞誉一跃成为“至美”的代名词。如明代戏剧家朱权赞王实甫《西厢记》时说:“王实甫之词如花间美人,铺叙委婉,深得骚人之趣。极有佳句,若玉环之出浴华清,绿珠之采莲洛浦。”(《太和正音谱》)正是用“贵妃出浴”来喻指文章之妙,得句之佳。

从净身到净心:沐浴的心灵美学诉求

沐浴是水与身体的“原始声色史”。水无色透明的性质和清洁功能,使得世俗的想象力在这一物质面前得到了充分的施展。水几乎天然地被所有民族视为神圣纯洁之物。那么,沐浴也不再囿于洁身的目的,很自然地由“身”而“心”被视为有“净心”的功效。从“洁身”到“净心”,意味着不仅将沐浴作为一种自觉的生活意识与生活方式,建构起日常生活的审美之维,更重要的是,沐浴要超越凡俗的日常生活而实现心灵的超越与精神的自由,达到身与心的和谐统一。

“儒有澡身而浴德。”(《礼记·儒行》)“汝齐戒,疏瀹而心,澡雪而精神。”(《庄子·知北游》)均是用洗澡去污来比喻修身养性、洁身自好,并由此推及人生與宇宙。苏轼曾作有《如梦令》两首来描绘沐浴后的畅快感受与人生体悟:“水垢何曾相受,细看两俱无有。寄语揩背人,尽日劳君挥肘。轻手,轻手,居士本来无垢。”“自净方能净彼。我自汗流呀气。寄语澡浴人,且共肉身游戏。但洗,但洗,俯为人间一切。”苏轼以调皮诙谐的口吻借佛浴事喻禅机,由肉身而至心灵,由生理而心理,明心见性,既写出了自己不同流合污的高洁品格,同时也暗含了自己对直至心灵本体的审美人生的追求。

沐浴作为生活事件,有充足的生活美学属性,在儒家那里又常常上升成为一种超脱的人生理想。孔子在与弟子子路、曾皙、冉有、公西华谈人生理想时,唯独对曾皙的“莫春者,春服既成。冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”的人生志向大加赞赏。孔子将“沐浴”视为人生理想和至美的人生境界,既突显出它充足的生活美学意蕴,同时也意味着它有超越凡俗生活达到人生至境的可能。