闽南山区秃杉种源和家系的测定及选择

欧阳磊

(福建省林业科学研究院/福建省森林培育与林产品加工利用重点实验室,福建 福州 350012)

秃杉(Taiwaniaflousiana)系杉科台湾杉属植物,是我国南方主要珍贵造林树种之一,也是清代至民国时期福建的主要建群树种和国家“七五”攻关8个扩大引种栽培树种之一。秃杉干型通直、冠形优美,具有较高的观赏价值,是优良的景观树种;生长快、适应性强且材质优良、病虫害少,是优良的用材林造林树种[1-3]。由于长期的滥砍滥伐和繁育技术等问题,秃杉现仅分布在我国的福建、台湾、贵州、云南、湖北及缅甸北部等地,被列为国家二级保护植物[4-5]。当前中高海拔山地的马尾松林遭受松材线虫病害而被大量清除,导致中高海拔山区造林树种紧缺。由于秃杉适应中高海拔地区生长且抗逆能力强,对填补马尾松被大量清除的空缺具有重要作用。近年来,秃杉在福建省中高海拔地区的人工造林面积逐步扩大,成为了福建省中高海拔地区的主要针叶造林树种之一。

随着秃杉造林面积的不断扩大,学者们逐步开展了秃杉良种选育、苗木培育、营造林技术、人工林抚育管理技术及生长规律等方面的研究[6-12]。但有关秃杉种源和家系系统试验的报道较少[13-19]。因此,开展秃杉种源和家系的长期测定及优良材料的选择,不仅对提高秃杉良种水平和丰富中高海拔山区造林树种具有重要意义,而且对维护秃杉遗传多样性和保护优良种质资源具有重要作用。

1 材料与方法

1.1 试验材料

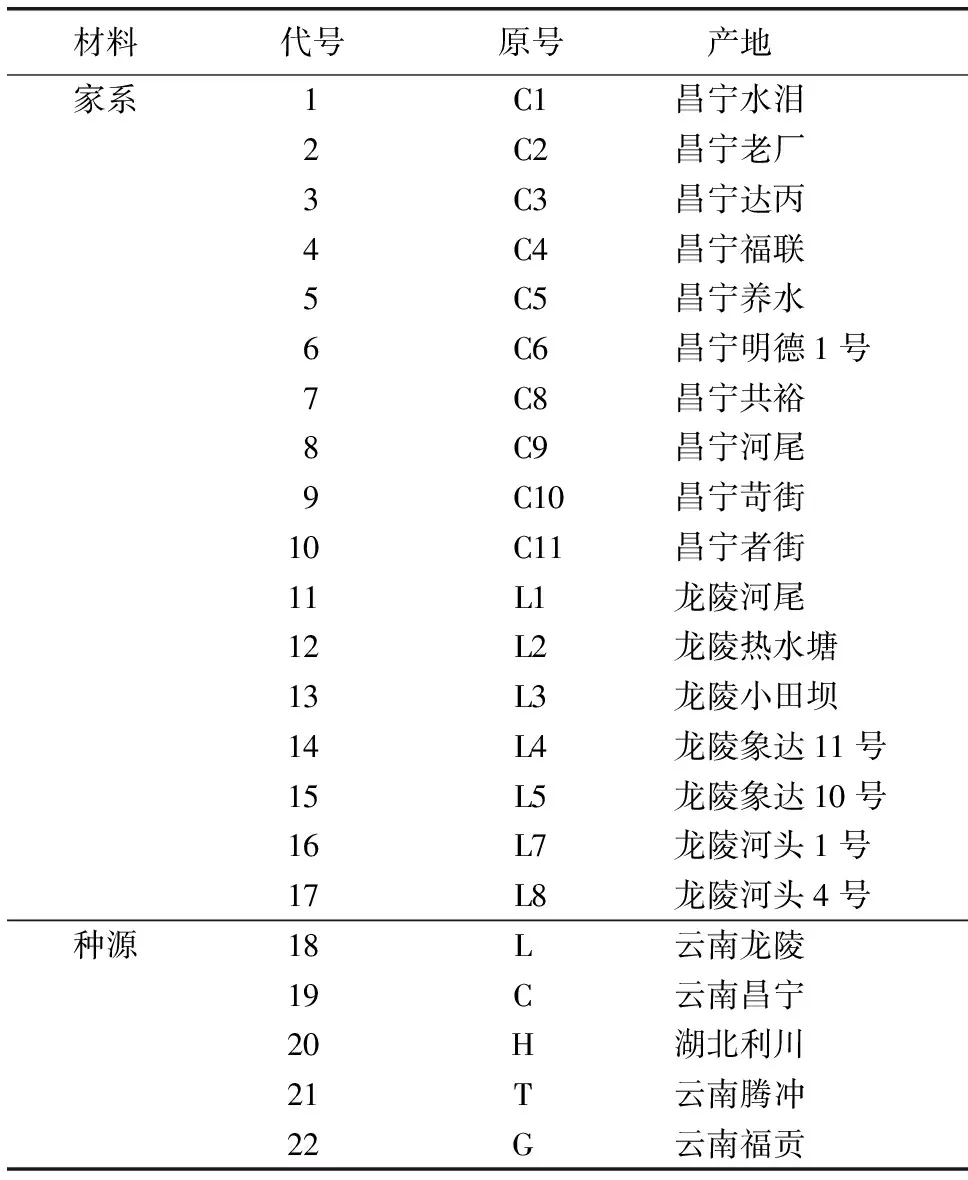

参试材料由全国秃杉种源试验协作组提供,包括来自云南省昌宁县、湖北省利川县等地的5个种源、17个家系,共计22个处理。参试种源、家系原产地见表1。

表1 参试种源和家系产地情况

1.2 试验地概况

试验地位于闽南山区德化县戴云山北麓德化葛坑国有林场(北纬25°25′,东经118°11′),海拔垂直高度480~1 100 m,其中800 m以上山地面积占2/3,土壤多为山地红壤、黄红壤。年均气温17 ℃,最高气温34.8 ℃,最低气温-6 ℃,年降水量1 800~2 000 mm,属中亚热带南缘中高山气候类型。4个试验点分别位于:(1)坑口工区7小班、70小班,海拔750 m,轻粘壤土,立地类型为Ⅲ类地;(2)吉山工区15小班,海拔950 m,轻壤土,立地类型为Ⅲ类地;(3)吉山工区48小班,海拔1 000 m,轻粘壤土,立地类型为Ⅲ类地;(4)美洋工区11小班,海拔950 m,轻壤土,立地类型为Ⅱ类地。

1.3 试验林营建及数据调查

1992年育苗,1993年造林,坑口工区、吉山工区采用完全随机区组设计,22个处理,5株单列小区,8次重复。美洋工区采用不完全随机区组设计(BIB),V=21,b=22,λ=1,K=5,γ=5。林地整地按照杉木造林技术要求,挖明穴回表土,规格为60 cm×60 cm×40 cm,株行距为2 m×2 m,行排列垂直于等高线,上下左右边株做保护行,造林当年和之后2年进行除草施肥等抚育管理,未进行间伐。分别于1998年(5年生)、2008年(15年生)和2018年(25年生)每木调查树高、胸径、冠幅和枝下高等指标,并建立数据库。

1.4 统计与分析

数据统计分析[20-21]均在SAS 6.12软件上进行。

1.4.1 材积 单株材积计算公式[22]:V=0.000 058 77D1.969 983 1H0.896 461 57。式中,V为材积/m3;D为胸径/cm;H为树高/m。

2 结果与分析

2.1 生长性状遗传变异的分析

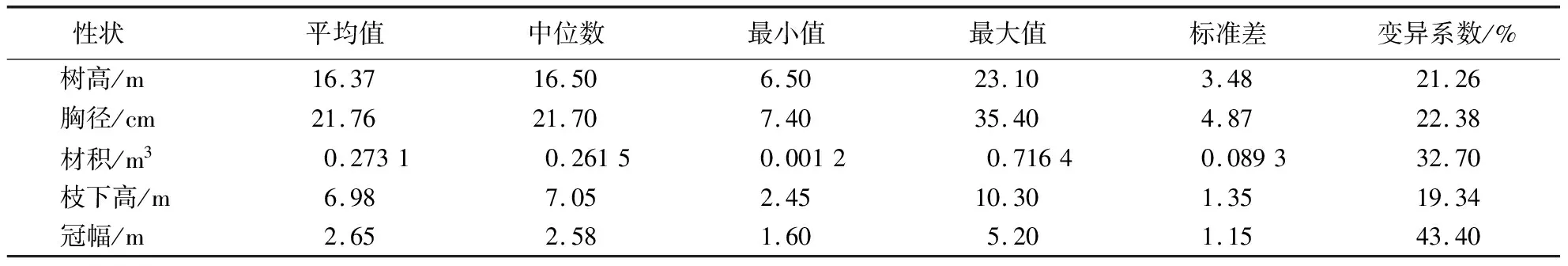

2.1.1 生长表现 分别于5、15 和25年生时,对4片海拔和立地条件不同的种源和家系试验林进行每木调查和统计。由于生长性状的早晚期相关性达到显著水平(见2.2),表2只列出了25年生试验林的生长情况。从表2可知,25年生试验林的树高、胸径、材积、枝下高和冠幅平均值分别为16.37 m、21.76 cm、0.273 1 m3、6.98 m和2.65 m,变异系数分别为21.26%、22.38%、32.70%、19.34%和43.40%。总体上,秃杉在闽南山区生长表现较好;生长性状变异系数较大,即不同种源、家系和个体间的生长表现存在较大的差异。因此,选择适宜的秃杉种源和家系进行造林,对提高秃杉人工林的生产力具有重要作用。

表2 25年生秃杉种源和家系试验林总体生长表现

2.1.2 方差分析和遗传参数估算 25年生试验林的生长性状方差分析和遗传参数估算见表3。由表3可知,除少部分生长性状[包括坑口点胸径,吉山点(海拔1 000 m)枝下高,美洋点树高和枝下高,吉山点(海拔950 m)冠幅]在重复与种源交互作用的差异未达到显著水平外,树高、胸径、材积、枝下高和冠幅等生长性状在种源和家系间的差异均达到显著或极显著水平,重复与家系交互作用的差异达到极显著水平。可见,参试种源和家系间的生长性状均受显著的遗传因素控制。在方差分析的基础上,进行遗传参数估算得出:坑口点生长性状的种源遗传力平均值为0.78,家系遗传力平均值为0.59,单株遗传力平均值为0.34;吉山点(海拔1 000 m)生长性状的种源遗传力平均值为0.72,家系遗传力平均值为0.51,单株遗传力平均值为0.28;美洋点生长性状的种源遗传力平均值为0.75,家系遗传力平均值为0.49,单株遗传力平均值为0.33。吉山点(海拔950 m)生长性状的种源遗传力平均值为0.73,家系遗传力平均值为0.58,单株遗传力平均值为0.44。试验林生长性状的种源遗传力、家系遗传力和单株遗传力的总平均值分别为0.74、0.54和0.35。可见,秃杉在种源和家系水平上受中强度的遗传因素控制,在个体水平上受中度以下的遗传因素控制,从优良种源中选择优良家系,再从优良家系中选择优良个体,可提高所选秃杉优良遗传材料的稳定性和遗传增益,加快良种化进程。

表3 25年生秃杉试验林的生长性状方差分析及遗传参数估算1)

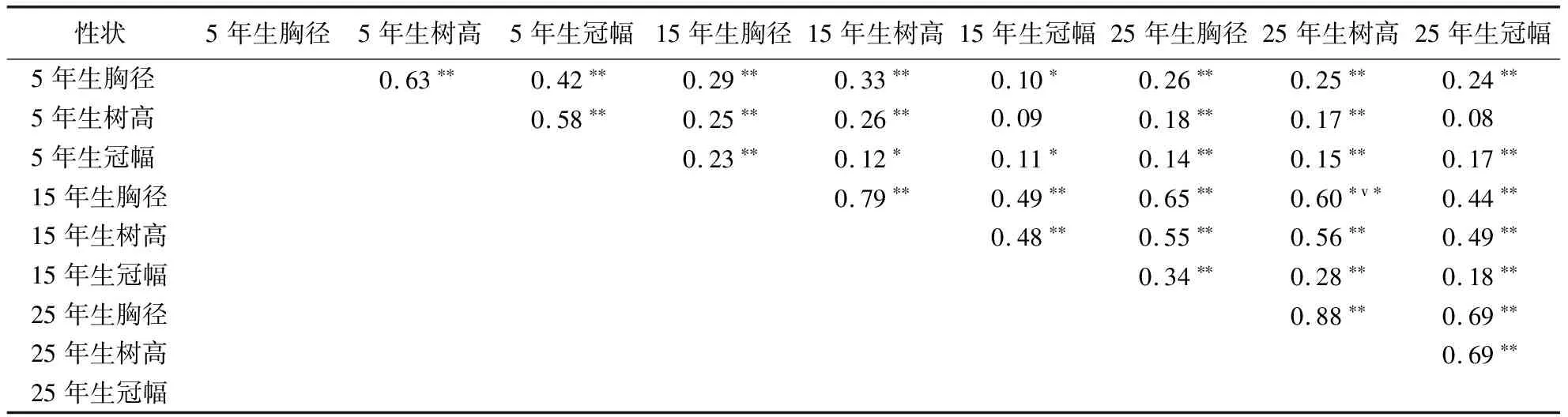

2.2 早晚期相关性的分析

试验林生长性状及早晚期之间的相关性见表4。(1)5年生时,胸径、树高和冠幅之间为极显著正相关关系,树高和胸径的正相关最显著,相关系数为0.63,胸径和冠幅的相关系数最小,为0.42。(2)15年生时,胸径、树高和冠幅为极显著正相关,树高和胸径的正相关最显著,相关系数达0.79,冠幅和胸径、树高的相关系数分别为0.49和0.48。15年生胸径、树高与5年生胸径、树高、冠幅呈显著正相关,15年生冠幅与5 年生胸径、冠幅呈显著正相关,而15年生冠幅与5年生树高的相关性不显著。(3)25年生时,胸径、树高和冠幅之间均呈显著正相关,胸径和树高的正相关系数达0.88。25年生胸径、树高与5年生树高、胸径、冠幅呈极显著正相关,25年生冠幅与5年生胸径、冠幅呈显著正相关,而25年生冠幅与5年生树高的相关性不显著。综上可见,随着秃杉试验林林龄的增大,树高、胸径、冠幅等生长性状间的相关系数随之增大,相关性越来越强,特别是树高和胸径的早晚期相关性均达到极显著水平。因此,进行秃杉速生优良种源或家系等遗传材料选择时,可根据容易测量且误差较小的生长指标(如胸径)进行选择,并适当开展早期选择以加快遗传改良进度。

表4 秃杉试验林生长性状及早晚期之间的相关性1)

2.3 优良材料的选择

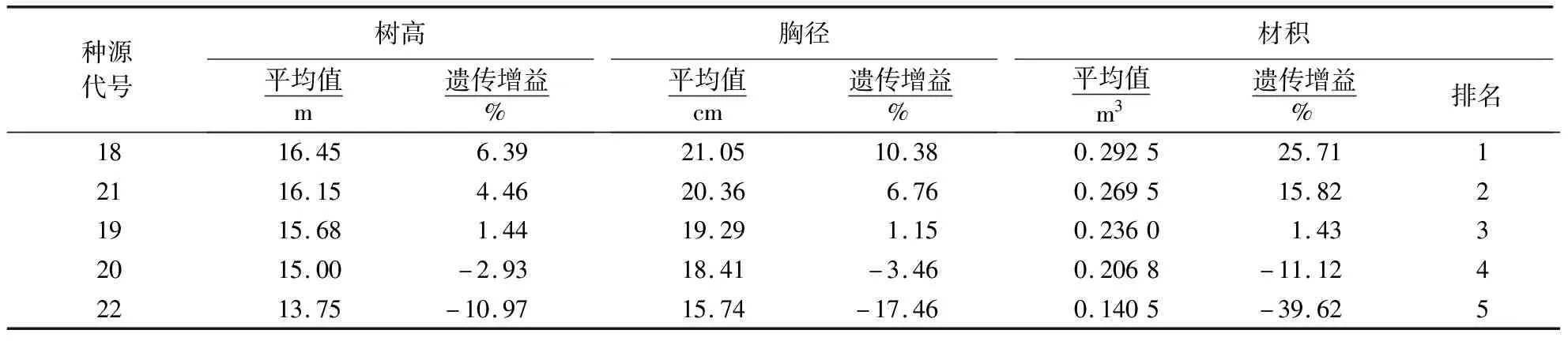

2.3.1 速生优良种源 以4个试验点25年生的生长量指标(树高、胸径和材积)为主要选择依据,开展秃杉速生优良种源的选择(表5)。从表5可知,5个秃杉种源中,18号种源(来自云南龙陵)的生长表现最好,树高、胸径和材积的遗传增益分别为6.39%、10.38%和25.71%,综合排名第1。

2.3.2 速生优良家系 4个试验点17个家系25年生的生长表现见表6。从表6可知,适宜德化试验点及相似立地条件推广的5个秃杉优良家系为:12、14、2、15和17号。12、14、2、15和17号家系25年生材积遗传增益平均值分别为39.35%、20.97%、14.02%、7.65%和7.50%。5个优良家系生长表现优异且适应性强,其中有4个家系来自于云南龙陵种源,1个家系来自于云南昌宁,与优良种源的选择(表5)基本一致,说明来自于云南龙陵的种源和家系在闽南山区表现较好。

表5 5个秃杉种源25 年生的生长量排名和遗传增益估算

表6 17个秃杉家系25 年生的生长量排名和遗传增益估算

3 讨论与小结

本研究对闽南山区德化县境内4个不同海拔高度和立地条件下营建的种源和家系试验林进行长期观测,并且对5、15和25年生试验林的生长表现进行了分析。结果表明,秃杉不同种源、家系和个体的生长表现差异较大,生长性状的变异比较丰富,树高、胸径、材积、枝下高和冠幅等生长性状在种源、家系及重复与种源家系交互作用间的差异大都达到显著或极显著水平,种源、家系和个体水平上的遗传力总平均值分别达0.74、0.54和0.35,秃杉在种源和家系水平上受中强度的遗传因素控制,在个体水平上受中度以下的遗传因素控制。建议在优良种源中选择优良家系、优良家系中选择优良个体,可将秃杉优异的生长特性更稳定地遗传给后代,以在生长量和生物量上获得更大的遗传增益。本研究从5个种源、17个家系中筛选出生长和适应性均表现优异的1个优良种源和5个优良家系。这些优良种源和家系可通过有性或无性繁育方式在闽南山区及类似立地气候条件特征的中高海拔山地等区域进行推广。

由于受到人力和物力等条件的限制,本次种源和家系试验的参试材料较少,只包括17个家系和5个种源,未对秃杉5个地理分布中心的种源和家系进行全面踏查、收集和试验,同时种源和家系试验只在德化县不同海拔和立地条件下开展,未在福建不同地区进行区域试验。因此,后续研究需继续收集秃杉地理分布区的种源和家系,在福建省不同地区甚至我国秃杉全分布区开展种源和家系测定,选出广谱性优良品种为秃杉资源培育提供良种支持。