内在于1920年代中国电影系统的“好莱坞”

王昕

【摘要】为了进一步打开中国早期电影的历史现场,可以借鉴系统理论,将当时在中国放映的好莱坞影片视为“中国早期电影系统”的内在组成,它们构成了1920年代国片的“历史与记忆”,也充当着整体系统的纲要与符码。在这一视角下,现存最早的中国人自制故事片《劳工之爱情》,同时处于早期好莱坞“问爹爹”模式的棍棒喜剧潮流中。当时评论者对它的观看和接受也主要基于一种“好莱坞”与“非好莱坞”(电影与非电影)的判别方法。早期国片的创作者和观众正是在这种影响和限制中变化、腾挪出新的电影事实与新的电影想象的。

【关键词】电影系统;好莱坞;《劳工之爱情》;电影与新剧

1963年,程季华、李少白和邢祖文编著的《中国电影发展史(初稿)》出版,这本后来成为中国电影研究原典的书,在最开始进行了一个并不起眼却至为关键的划分。编者在奠基整个历史叙事的第一编第一章中,用前面两个小节讲述并切分了“中国早期的电影放映”和“摄制中国影片的尝试”。

这一分隔将中国人拍摄的影片作为主部放置在中国早期电影史的前景,而在中国放映的外国影片则成了构成背景的补充。也就是说,在未经充分辨析的情况下,“中国电影”等同于了中国人拍摄的电影,民族电影观念先行在场于中国民族电影制片业远未成型的时刻,编著者身处的“十七年”作为目的地反身重绘了电影在中国的早期情境。可以用来对比并展示这一所指滑动的历史性的是郑君里于1936年发表的《现代中国电影史》,同样使用历史唯物主义方法、怀抱强烈的民族主义精神,郑君里在文中主要用“土著电影”一词来称呼中国人自制的影片,而“中国电影”则隐约包含了“欧美电影作为中国电影市场主要势力”“美商首创中国制片事业”等更繁复的现实。[1]

随着20世纪80年代电影研究在中国的学院化,《中国电影发展史(初稿)》的资料、史观和叙述都遭到了不同程度的质疑、挑战、补充乃至颠覆,然而,不论这些“重写电影史”之间有多少分歧和争议,几乎所有的学院写作都延续了《发展史》给出的“中国电影”的观念和范畴。[1]然而,“中国电影”不应被视为一个始终如一的概念,在一定程度上,它更像某种叙事暴力穿透整合的多异质系统。这并不是说在二三十年代中国的电影观众和电影从业者缺乏民族电影意识或相关表达,而是意在强调我们惯常使用的“中国电影”是一种福柯意义上的话语。

作为一种话语,它是经由一系列排斥程序而得以生產的。与我们当下的讨论密切相关的是名为“学科”的内部排斥程序。福柯在《话语的秩序》中以孟德尔对遗传特征的研究无法被19世纪的生物学话语容纳为例,来解释“学科”—作为一种限制—是在其内部的“真理之中”设立讨论边界的。然而,这种限制并非恒久不变的,事实上在福柯所举的例子中,孟德尔正是以崭新的筛选方法、观察领域,突破和改写了原有的生物学话语—“孟德尔所做的却是把遗传特征建成一崭新的生物学对象……这是一个新对象,要求新的概念工具和新的理论基础。孟德尔所说是真理,但他不是在当时生物学话语的‘真理之中:生物学的对象和概念当时不是依据这样一些规则形成的。而要让孟德尔进入真理,让他的命题看起来(大体上)正确,生物学便需彻底改变标准,部署一系列全新的研究对象”[2]。

也就是说,学科化的“中国电影”已经内在地设定了自身的“真理之中”,想要将新的对象纳入讨论,进入更丰富的中国早期电影情境,我们便始终需要新的观察角度、命名方式和理论框架。

不同于对中国电影事业/产业和国片进行区分、梳理各自的语词脉络和在何种历史动力下交汇的常见做法,本文试图借助德国思想家尼克拉斯·卢曼(Niklas Luhmann,1927—1998)的社会系统理论,使用“中国早期电影系统”的概念。这一范畴可以帮助我们重新理解并纳入当时在华放映的好莱坞等外国影片,它们本身就内在于电影这一新生的中国社会系统。为了直观地展示该系统的实际运作方式,本文将以《劳工之爱情》的制作与评论为例,展示好莱坞作为这一系统的主导和构成力量,与新生的自制国片是以何种方式在不同环节互动的。

一、电影作为新生的社会系统

尼克拉斯·卢曼基于对现代社会基本特征的一些思考,提出了社会学的系统理论。卢曼认为,现代社会是一种不同于前现代层级社会(hierarchical society)的功能分化社会(functionally differentiated society)。为了应对日益复杂化的沟通情况,现代社会分化出了许多彼此独立的功能系统及其环境。这些功能系统(诸如经济、法律、政治、科学等)都担负着独特的功能,都是具有操作封闭性的自我指涉系统,只有遵循特定系统的沟通方式,沟通才得以发生。而系统与系统之间、系统与环境之间只能以结构耦合(structural coupling)[3]的方式发生关联。在现代社会,艺术也是这样一种自我生产(autopoietic)的系统,它是靠动员自己的记忆,在自己的历史中定位自身的。[4]虽然,在卢曼的理论架构里艺术类型(文学、绘画、雕塑、电影、戏剧等)本身并不构成自我生产的系统,“但很明显,它们通过限制和训练一种观察方式来促进艺术的自我生产,包括承认与既有模型惊人不同但仍可理解的差异”;在谈到不同类型的整合时,他更是援引托多罗夫的观点,指出“文学以文学为源,不代表自身以外的任何东西”。[5]因而,卢曼实际上肯定了艺术类型进行的也是一种观察的观察,具有自我生产性(虽然是作为艺术系统的子系统)。[6]其后的研究者更有直接将特定艺术类型作为功能分化的社会系统加以讨论的。[7]

如果我们借鉴卢曼功能分化的思路,讨论电影在中国的发生史,会注意到电影作为一种自治的子系统是在20世纪20年代初才分化出来的(并主要限于上海、天津、北京、广州等大城市)—第一本专门的电影刊物《影戏杂志》是1921年创刊的;《申报》上的电影广告开始和京剧、文明戏、医药等广告分离,“形成分类广告的格局,并固定于《申报》第5张第17版,占到1/2的版面”[1]则是在1922年12月。

与此有着巨大不同的是,在19世纪末刚传入中国时,电影仅仅是一种新鲜的技术发明,是游艺场、杂耍场中各种“西来之奇技淫巧”之一。[2]在最早的观影记录之一《味莼园观影戏记》的开篇,电影只是被视为“上海繁盛甲天下”的一个新佐证,和车里尼马戏、奇园张园之油画、圆明园路之西剧、威利臣之马戏并列。[3]而这篇记录结尾,作者[4]和友人贺少泉之间的议论则更清晰地揭示了这一状态。在看完电影交流感想中,较为正确解释了电影机制的贺少泉将之当作西人层出不穷的照相新法之一,认为其无法与可用于医学“照五脏六腑”的X光相比,未有“正用”;而作者则认为在国家方面可以用电影记录战事、灾情、民间疾苦,以影像上达天听(“照相与封奏并上”),在家族方面可以记录父亲、祖父的行走起居,成为子孙可以“近接形容”的牌位,“正用”大矣。[5]这场围绕电影是否有“正用”的讨论,都默认电影的价值不在其内部而在其外部,即电影此时尚未分化为独立的功能系统。但贺少泉认为电影无价值是出于“功能分化社会”的视角,即电影不像X光一样可以归入医学这类有用的系统;而作者认为电影有价值则是出于“层级社会”的逻辑,将之想象性地纳入君王(国家)和父祖(家族)的统治方法中。这正好也反映了19世纪末中国从层级社会向功能分化社会演变的过程。

在同时期的《观美国影戏记》中,记录者则将中国影戏(灯影戏)、东洋影灯(幻灯)、西洋画片(西洋镜)和美国电光影戏(电影)并举,视后者为又一件有相似性的新奇玩意。[6]这种用相近语词勾连一个更庞大谱系的做法,一直延续到20世纪20年代,只是那时电影已经形成了专门的言说空间,顾肯夫、周剑云等用“影戏”勾连起戏剧传统并尝试整合的叙述,已经可以纳入功能分化的框架,因而成了中国电影的重要思想资源。

这里醒目的事实是,从19世纪末20世纪初外商率先建立专门的影戏园,到20世纪20年代初形成专门的观看群体、放映体系、评论刊物及交流广告阵地,电影才在中国分化成一个独立的功能系统,不再混同于灯影戏、西洋镜、幻灯,不再是诸多舶来的新奇玩意的一种,而成为整体社会生活的独立一环。在这个系统的形成时刻,好莱坞正是电影在中国的主要形态,因而在这个自我指涉系统的内部,好莱坞也就天然地成了中国人自制影片可供动员的“历史与记忆”(从拍摄技巧、内容选择、叙事模式到发行系统)。[7]

电影作为新生社会系统(独立功能系统)的形成,正好重叠着中国变为现代民族国家、中国社会转变为现代社会(即功能分化社会)的进程。也就是说,国人自制故事片在最初就是依照已形成的电影系统(主要为好莱坞电影)的纲要与符码被判别的。而电影系统外的环境所蕴含的强大的民族身份焦虑、民族认同的文化诉求,则是一种日趋强烈的扰动信息,使电影系统的结构发生了调整和转型。[8]最终,当外在的政治力量开始全面驱除好莱坞电影在中国的市场存在时,这一早期电影系统也就走向了终结。下文以现存最早的国人自制故事片《劳工之爱情》为例,讨论一下中国早期电影系统是如何运作的。

二、《劳工之爱情》:罗克与裴斯开登

《劳工之爱情》是明星影片公司最早拍摄的影片之一,1922年与《滑稽大王游沪记》一同上映。影片是一出滑稽喜剧。转业开水果店的郑木匠爱上了对面诊所祝郎中的女儿,整日里向祝姑娘“掷果传情”,还教训了戏耍她的弄堂阿飞,但女儿的婚事要凭父亲做主,祝郎中嫁女儿的条件是要使自己的生意发达。苦恼的郑木匠夜里被楼上“全夜俱乐部”的打闹声吵醒,灵机一动下,改装了楼梯,用可以转换为滑梯的机关摔伤了俱乐部的宾客,令他们只得去诊所医治,成功实现了和祝郎中的约定。

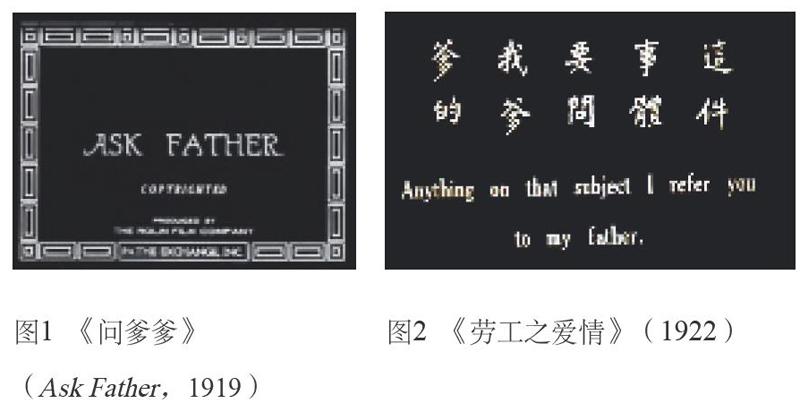

稍加分析会发现该片由两部分构成,前半部分讲述郑木匠和祝姑娘互生好感,后半部分则是郑木匠为实现祝郎中的要求筹划行动。情节的转折点即面对郑木匠的求婚,祝姑娘给出的答复—“这个事体要问我爹爹的”。“问爹爹”由此成了人物后续行为的动因,全片最后一张字幕卡是硕大的“丈人阿伯(DEAR FATHER-IN-LAW)”,而整个故事也结束在翁婿把臂言欢的场面中[1]。男人为了心爱的女人与准丈人交涉,由此引发某种喜剧情境,这是当时好莱坞棍棒喜剧(Slapstick,也译打闹喜剧、打逗喜剧)的惯用程式。罗克(Harold Lloyd,今译哈罗德·劳埃德)1919年主演的一部类似结构的影片甚至直接以《问爹爹》(Ask Father)为题,1920年的《闹鬼》(Haunted Spooks)中也有相同情节。罗克在当时的上海如日中天,根据李道新的统计,仅1919至1922年由他主演、在中国报刊发出公映广告的影片就达40多部[2],但因为大多只有中文译名,无法确切对应。表现准女婿与准丈人关系的滑稽喜剧也不止于罗克主演的电影,所以只能判定《劳工之爱情》的这种结构是受当时类似于《问爹爹》的棍棒喜剧的影响。也可以直接说,《劳工之爱情》正是1910年代末至1920年代初“问爹爹”模式的棍棒喜劇潮流中的一部。

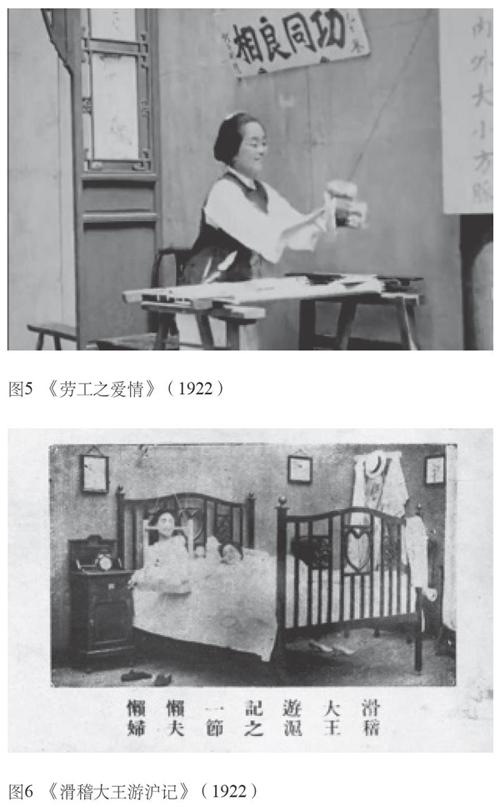

相对更易考证的是,帮助女友工作的濒临倒闭的诊所创造病人的情节出自罗克1921年主演的Never Weaken。根据1922年4月16日《申报》的记载,爱普庐影戏院“以重价运到罗克氏三大本名片寻死得福,情节之佳为空前所未有,且在百丈屋巅之上作种种姿势,尤为难得可贵,准于礼拜一即念(廿)一晚开演,连演一星期”[3],而罗克影片中同时有自杀不成的喜剧桥段[4]和高空危险动作的只有Never Weaken(时长也符合三大本的描述),也就是说我们可以确定Never Weaken早在1922年4月17日(农历3月21日)就以《寻死得福》为名,在中国上映了。[5]沪江影戏院以《误会了》为名再次上映该片时(12月21至27日)[6],刊登的说明中写道:“罗克的《误会了》初次开演的时候,真是万人空巷,其价值可想而知了,演过以后,大家谈起来,想到当时情景,还是前仰后翻,笑过不止呢!诸君如要过一个快乐的圣诞节,请早来,祝诸君永久快乐!”[1]以演过的旧片作为圣诞档期的主打,并对票房满怀信心,正是基于Never Weaken在4月开演时的“万人空巷”,由此几可肯定,《劳工之爱情》(9月预告、10月上演)受到了该片的直接影响。事实上,除了为诊所制造病人的情节外,郑木匠帮助郎中一起医治病患时的夸张手法明显模仿自罗克假装骨科医生治疗假伤患时的滑稽动作,而《劳工之爱情》里的墨斗藏果、掷果传情无疑也受Never Weaken开场用细线传递戒指的桥段启发。[2]

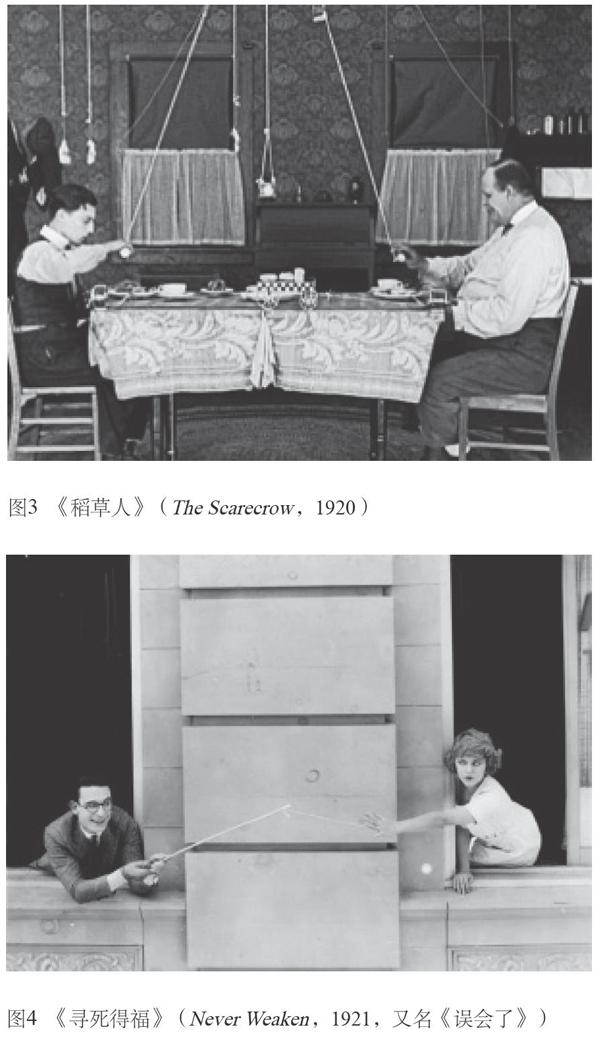

当然,《劳工之爱情》调用的“记忆”远不止罗克,影片中最关键的两处机械/机关设计,都出自天才的裴斯开登(Buster Keaton,今译巴斯特·基顿)。虽然,罗克提供了情人隔着距离用丝线传递东西的灵感,但线绳吊起墨斗传递瓜果的道具设计参考的是裴斯开登的《稻草人》(The Scarecrow,1920)—该片的后半段也有准女婿与准丈人的较量,而机关扶梯(楼梯变滑梯)的设计更是直接来自裴斯开登的《鬼屋》(The Haunted House,1921)。[3]

这里值得一提的是,更忠实复现《稻草人》中以线绳操纵食物器具的是《滑稽大王游沪记》中“懒夫妇”一节—“饮食器具盛于小篮中,系绳悬于空,上下取舍,极为利便,亦属懒人中之别开生面也”[4]。相比之下,同期拍摄的《劳工之爱情》虽然也受“拼凑卓别林与巴斯特·基顿的巧思”的影响[5],但并非直接照搬,而是颇为自然地融入在自身的框架中。例如,机关扶梯在裴斯开登的《鬼屋》中是“装神弄鬼”的房屋设计的一部分,主人公反复中招,甚至做了关于楼梯的噩梦(爬楼梯快要到达天堂时,因楼梯突然变滑梯一路滑到了地狱),而在《劳工之爱情》里则成了郑木匠帮祝郎中批量生产病患的方法,相比Never Weaken中更具街头打闹喜剧色彩的制造病患手法,机关扶梯所需要的场景更小更为固定。也就是说,《劳工之爱情》中这一以裴斯开登对罗克的替换,做到了笑料未减、故事更合理且拍摄更经济的效果。

值得分析的是,《劳工之爱情》虽然基于罗克、裴斯开登滑稽喜剧的结构、情节、道具和笑料,却以不同方式设置了爱情和父亲(丈人)的关系。在罗克和裴斯开登的影片中,女友的父亲都不是决定性的力量,《问爹爹》《闹鬼》中女友没等到罗克“问”完父亲就已另结新欢,罗克都是在另一个没有父亲的女孩身上重新寻找到幸福,而《稻草人》中裴斯开登则是在情敌和女友父亲的追击下,在行驶的摩托车上靠着路上劫来的神父完成了婚礼,私奔成功。[1]也就是说,好莱坞滑稽喜剧中围绕女友和准丈人展开的喜剧情境,一般都结束在青年男女对父亲/丈人的抛弃/反叛中;而《劳工之爱情》里则是完成了准丈人的条件,从而获得了婚事的许可。

有两种不同的思路来理解这一差异。一种是忽略历史语境,以当下的“个人主义”视角判定明星公司是在滑稽喜剧的程式内重新言明封建家长的权威。就像萧知纬对《情海重吻》(1929)“翻拍”《无易汝夫》(Dont Change Your Husband,1919)的解读,他认为中国改编版起到的是一种警告功能—警告观众背离中国传统拥抱西方文化的危险[2],却忽略了以中国人形象呈现出轨、离婚等议题本身就携带的激进性。另一种是立足于当时的电影系统,注意到作为“记忆与历史”的好莱坞提供的滑稽喜剧程式,让父母之命得以转化为一个游戏性的任务,使自由恋爱和家长意见能够在一种非对抗的喜剧中统一。而爱情/婚姻作为一个简单的交换物被言明,本身就具有某种现代性。

也就是说,作为“记忆与历史”的好莱坞“规约”了国片想象和创造自己的方法,但也为后者的生成提供了组合、挑选、腾挪的空间,让其不用亦步亦趋,而是可以拼接出符合此时此刻中国社会文化心理的现代想象。

三、《劳工之爱情》:电影与新剧

作为主要以好莱坞为源的新生的自治系统,电影系统不光意味着一定的结构、情节、惯例和语言,还基于这类纲要进行着“电影”与“非电影”的判别。这种符码运作虽非十分严格,但却已经是中国早期电影最重要的批评语言、评判标准。这里还以《劳工之爱情》为例,通过有关它的评论,分析一下这种判别是如何展开的。

不妨先看下时人否定《劳工之爱情》的意见:

明星影片公司所摄之《劳工之爱情》,片内演员,皆属文明剧人改造,故新剧习气太深。最显而易见者,为“哭”与“笑”两种。要知欧美影戏演员之哭笑,皆出于自然动作,非若中国演员,哭时必张口蹙眉,笑时必耸肩动腮,使人望而知为假者,殊无价值可言。欧美影戏演员虽亦属假哭假笑,而动作若真,使人见而感动,此盖表演上有真实功夫所致。吾国文明剧人,对于此层上,知其然而不知其所以然,登峰未能造极,因此演者愈认真,见者愈讨厌,但见其挤眉弄眼,咬唇切齿而已。[1]

稍加分析,我们会发现全文建立在“欧美影戏演员”和“吾国文明剧人”的二元对立之上。在彦云看来,“文明剧人改造,故新剧习气太深”是《劳工之爱情》以及中国自制电影最大的问题,并非演员们不认真,而是新剧的方法是一种“非电影”的方法,沿着这条错误的道路,只会“演者愈认真,见者愈讨厌”。简而言之,新剧是与电影背道而驰的“非电影”,只有欧美电影(的方式)才是真正的电影。

这样一种两分法,也体现在正反意见并呈的批评中:

《劳工之爱情》,……阅《自由谈》数日前郑正秋之本事记,疑为脱胎于新剧中之《活急煞》一剧,及今观之,大不谓然。饰郑木匠者,为郑鹧鸪,面甚黝黑,不识于摄制时何以至此,至于身段与表情甚为活泼自然,堪称斯职。饰祝医者为郑正秋,斯君余前病彼其为做作(饰绅士者为郑正秋……似嫌太为做作。盖影戏中之表演,斷不能以舞台上之故技,搀杂其间),而斯剧则又失之迟呆,与人问答时俱借说明书以引人哗笑。……故是时观客之哗笑,俱随说明书而起,而对郑正秋之表演态度,转不注意也。……是二剧之表演、背景、摄术、光线,较之东西影片公司之《红粉骷髅》,进步多多。故余深愿该公司于后摄制时,稍加审慎谨密以谋精益求精。则将来我国影剧,未始不由该公司以兴起也。[2]

木林同样认同电影与新剧截然不同,但他/她认为郑鹧鸪的表演符合了电影的要求,未能达标的只是郑正秋。此外,这种判别也不限于表演,说明书(文字)的效果盖过了表演画面,在他/她看来也是“非电影”的方法。而之所以将自制国片兴盛的希望寄托于明星影片公司,则是因为它在表演、背景、摄术、光线这些“电影方面”做得较好。

这种强调新剧和电影的分别、“自治”的电影批评标准,实际上是将新剧系统确立为(外在于)电影系统的环境(之一种)。在中国早期电影的时代,戏剧界和电影界可谓关系极端密切,大量电影都从新剧改编而来(木林原先就认为《劳工之爱情》脱胎于新剧《活急煞》)。作为《劳工之爱情》编剧和演员的郑正秋与新剧/文明戏的关系甚深,他首创了“新民社”和“药风剧学馆”等新剧团体,1919年还编辑出版了《新剧考证百出》,其中光收录的莎士比亚戏剧“本事”就达20部。[3]也因为他对莎剧在中国的介绍、改编和演出都做出过巨大贡献[4],使我们很难忽略《劳工之爱情》(Laborers Love/Loves Labours)这一片名和莎士比亚《爱的徒劳》(Loves Labours Lost)剧名的相似性。

这种客观上的紧密和缠绕,却使得电影系统(新生的功能分化系统),尤其是电影的批评话语更加努力地创造与新剧、戏剧的区隔。而这在一定程度上也让“电影”在一定时期内更被固着、挤压向“好莱坞/欧美电影”认可的范围。

徐卓呆(电影理论家、剧作家、小说家)对《劳工之爱情》的建议就是一个不易察觉的例子。[5]在先给予了好评后,他以一则修改建议的方式完成了依循好莱坞标准的批评:

中秋日,明星公司第一次映演《滑稽大王游沪记》与《劳工之爱情》,我看了一遍,觉得完善,没有什么坏处。初次试办,成绩如此,已经是不容易了。办事人的苦心,一定很不寻常。……《劳工之爱情》,在结果的地方,何不加一张字幕。因为末场医生得了许多病人,才把女儿许给木匠,但是演的人有一个漏洞(?也许是我没看清楚,然多数是如此的),一个个的病人,都没付谕金(鹃按,我见有几个人曾付的)。祝医生女儿虽已给了木匠,自己忙了半晌,还是分文无着。那么何不乘此加一张字幕在最后说 “医生在桌上寻觅谕金时,一个也没有,医生大为懊恼”。这么一来,还有两种好处,一来可以免去一种常套的团圆结果,一来滑稽片可以用滑稽来收束了。[1]

我们可能会认为徐卓呆之所以提出这则修改意见,是因为他看漏了镜头,但文中周瘦鹃的按语其实已经回应了这一疑问(即原剧情是流畅的),徐卓呆的这个建议仍被提出,实则因为他不满足于原有的剧情安排。如果依照徐卓呆的修改,则木匠仍娶到了女友,女友的父亲祝郎中却没拿到一文钱,落得一场空(大为懊恼),可谓深得上一节所讨论的类似结构的好莱坞滑稽喜剧的三昧。换而言之,徐卓呆所说修改的好处—“滑稽片可以用滑稽来收束”,实际上就是更像好莱坞、更像“电影”。

总而言之,对《劳工之爱情》的评价,基本方法都是对其中的“非电影”(新剧)因素加以批评并建议排除,对“电影”(好莱坞)的方面则加以赞扬并希望强化。这种评论和判别方法“规训”着早期国片的制作和想象,然而这种“认同”并不稳固,随着时局的危机加重、反帝运动的展开、“中国/中国人”意识的日趋高涨,美国电影中猎奇刻板的华人形象开始引发更多的不满,以好莱坞为源的电影系统产生了裂痕,国片也开始累积从中分离的能量。

结语

语词取决于我们接近自身之外的事物之时的任务或方法(区分方法);词语赋予那些先于它们而存在的意义以秩序。……我们语言的语词试图赋予经验和生活的混沌和无限差异以某种一致性。语词和其他的文化现象正是管理差异的方式,但是我们同样也使用语词来定义和促进差异。[2]

德勒兹对于语词的建域(territonalise)功能的分析,向我们指明了语词/概念普遍联系着的操作、管理和压缩。而想要还原或打开不一样的视野和经验,就需要打破/改变这种语词施加的管理和分割。在中国即将成为全球最大电影市场、国产电影占据大半市场份额—民族电影的事实如此清晰的当下,该如何想象民族电影概念尚未成型或在市场中占比很小的中国早期电影?要真正体认中国早期电影的现场,就必须重新界说民国时期具有某种差异性的“中国电影”概念。

本文就建立在对“中国电影”一词的重新打开之上。在电影系统的视域中,当时在中国发行放映的好莱坞影片及其影响正是中国早期电影系统的内在组成。上文以《劳工之爱情》为例,已经初步展示了内在于20世纪20年代中国电影系统的好莱坞是如何影响和规约早期国片的制作、评论与感受的。对于《劳工之爱情》和其他很多已然被过度“解码”的早期国片,这样一种电影系统的视角可以帮助我们减少各类文化读解中因跳跃辗转的层次太多而产生的“誤读”,以更接近历史真实和电影真实的方式进入早期电影现象,在相对准确的系统图景中重新思考它们的“一般”与特异。

对于中国电影的“发生”,国片情节、样式(或者说类型)、语言的变迁,好莱坞影片都是最重要的交互存在、生成机制。正如戴锦华指出的,自鸦片战争以来,中国的民族记忆与民族文化就不再是自闭、中心化的本体,“不存在一种确定的民族范式。一切关于我们民族生存中的经验和震惊体验的表述都将成为民族叙述的有机组成”[3]。现代中国的文化艺术都拥有并形成于某种动态的我/他结构之下,而在中国的好莱坞电影正是中国早期电影这一主体的“我/他”结构里那个“他”的重要构成。唯有打开这个内部的他者,才能照见一个层次更丰富、更具历史逻辑和影像逻辑的中国早期电影整体。

[1]该文是良友图书印刷公司出版的《近代中国艺术发展史·电影》中的一章,参见郑君里:《现代中国电影史》,李镇编《郑君里全集》第1卷,上海文化出版社2016年版。

[1]引发论争,意图取代“中国电影”的“华语电影”等概念范畴则有着基于不同框架的诉求。

[2]米歇尔·福柯:《话语的秩序》,许宝强、袁伟选编《语言与翻译的政治》,中央编译出版社2001年版,第13页。

[3]这里的耦合(coupling)不同于文化研究理论脉络里的耦合(articulation)。

Niklas Luhmann,Introduction to Systems Theory(Cambridge:Polity,2013).

[4]Niklas Luhmann,Art as a Social System(Redwood City:Stanford University Press,2000),233.

[5]Ibid.,333.

[6]Ibid.,180.

[7]Hooshang Rahnama,“Persian lyric poetry:Systems approach.A study in generic criticism”(PhD diss.,University of Pennsylvania,1998).

[1]根据郑婧儒的整理,参见李道新:《影像与影响—“〈申报〉与中国电影”研究之一》,《当代电影》2005年第2期。

[2]类似徐园这样的游艺场不同于美国的Vaudeville,它并没有像后者一样形成为电影所模仿继承的院线模式。

[3]《味莼园观影戏记》,《新闻报》1897年6月11日第1版。

[4]准确说应为文中叙事者。该文有较强的文学色彩,尤其是“仆(我)”与友人的对话。

[5]《味莼园观影戏记续前稿》,《新闻报》1897年6月13日第1版。

[6]“中国影戏始于汉武帝时,今蜀中尚有此戏,然不过如傀儡以线索牵动者耳。曾见东洋影灯以白布作障,对面置一器如照相具,燃以电光,以小玻璃片插入其中,影射于障,山水则峰峦万叠,人物则须眉毕现,衣服玩具无不一一如真。然亦大类西洋画片,不能变动也。近有美国电光影戏,制同影灯,而奇巧幻化皆出人意料之外者。”《观美国影戏记》,《游戏报》第74号,1897年9月5日第1版。

[7]Fu Yongchun,“From‘parrotto‘butterfly:China's hybridization of Hollywood in distribution systems in the1920s and1930s,”Journal of Chinese Cinemas,8.1(2014),1-16.

[8]Niklas Luhmann,Introduction to Systems Theory,85-86.

[1]祝郎中居中轻抚半跪的郑木匠的头,女儿则在一旁,低头微侧偷笑。

[2]李道新:《中国电影:国族论述及其历史景观》,中国电影出版社2012年版,第5—10页。

[3]《滑稽大王之杰作罗克三大本寻死得福》,《申报》1922年4月16日第12版。

[4]罗克另一部有自杀不成喜剧桥段的是《闹鬼》(Haunted Spooks,1920)。

[5]1922年6月12至18日在沪江影戏院上映的《罗克好运气》可能也是该片,参见当日《申报》。

[6]因为开演两日后刊登了详细剧情复述,可以确定即为Never Weaken。“有一个医生的女书记,是罗克的情人,为了情人起见,罗克于是想了一个法子,使医生的生意立刻兴隆起来。这个法子,妙到极点,也有趣到极点。自杀是悲剧,看了只会哭,那知罗克的自杀却能使人笑。这一种本领,除了罗克,更有那个做得到!”《沪江影戏院日夜开演罗克共七大本》,《申报》1922年12月23日第17版。

[1]《沪江影戏院日夜开演罗克共七大本》,《申报》1922年12月23日第17版。

[2]秦喜清较早就注意到了Never Weaken对《劳工之爱情》的影响,参见秦喜清:《欧美电影与中国早期电影:1920—1930》,中国电影出版社2008年版,第51—54页。

[3]王垚(笔名胤祥)在2011年10月27日的豆瓣短评中,已经谈及《劳工之爱情》对《稻草人》和《鬼屋》的模仿(来源:豆瓣电影网),https://movie.douban.com/subject/1466263/,2011年10月27日。

[4]木林:《追评明星之游沪记与劳工之爱情两影片》,《先施乐园报》1923年2月20日第5版。

[5]按照现有记述,《滑稽大王游沪记》是戏仿卓别林来上海的种种遭遇,并模仿了巴斯特·基顿等其他滑稽明星的桥段。明星公司稍后拍摄的《大闹怪剧场》中还拼凑了卓别林和罗克。

[1]罗克这一时期电影也有类似的例子,《高空惊魂记》(High and Dizzy,1920)中是将女孩父亲拒之门外,在撞门声中由神父完成证婚。

[2]Xiao Zhiwei,“For Better or Worse,Dont Change Your Husband!Remakes and Appropriations of American Films in Republican China,1911–1949,”American and Chinese-language Cinemas:Examining Cultural Flows(Abingdon:Routledge,2015),16.

[1]彦云:《中国影戏谈》,《戏世界》(精神号)1922年第5期。

[2]木林:《追评明星之游沪记与劳工之爱情两影片(下)》,《先施乐园报》1923年2月21日第4版。

[3]郑正秋编,赵骥校勘:《新剧考证百出》,学苑出版社2016年版。

[4]赵骥:《郑正秋对于莎士比亚演剧之贡献》,《云南艺术学院学报》2016年第3期。

[5]徐卓呆1924年出版了中国第一本电影理论著作《影戏学》。虽名“影戏学”,但主张的是“电影不是戏剧”的非影戏观。参见郦苏元:《中国现代电影理论史》,文化艺术出版社2005年版,第74—83页。

[1]呆(即徐卓呆):《观明星公司影片》,《申报》1922年10月7日第18版。

[2][英]克莱尔·科勒布鲁克:《导读德勒兹》,廖鴻飞译,重庆大学出版社2014年版,第25—26页。

[3]戴锦华:《雾中风景:中国电影文化1978—1998》,北京大学出版社2016年版,第65页。

责任编辑:崔金丽