1954年“华东区戏曲观摩演出大会”的成功经验

朱恒夫

【摘要】于1954年成功举办的“华东区戏曲观摩演出大会”对于戏曲发展产生了积极而深远的影响,大会的工作方式在今日仍有很大的借鉴意义。会前,大会筹委会组织人员对全区的剧种、剧团、剧目和演职人员进行普查,谨慎地选拔参演的剧种、剧目,并对拟参演剧目的修改进行精心辅导。演出大会开始后,组织者始终围绕“交流”“学习”这一办会宗旨,安排参会者观摩剧目,听取领导和专家的报告,参加剧本创作、表演、导演、音乐、舞美等系列研讨会,使每一位参会者都能更深入地理解“戏改”政策,接受新观念,学到新知识,提升艺术水平。大会的评奖原则公开、公正、公平,以激发剧团创作演出优秀剧目、特别是优秀现代戏的积极性为目的,既肯定成绩优异者,又兼顾剧种之间、地区之间的平衡。

【关键词】华东区戏曲观摩演出大会;办会宗旨;“戏改”经验

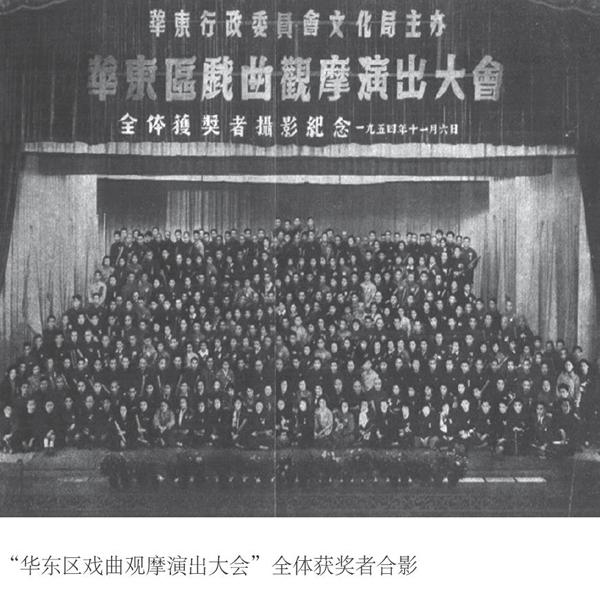

华东区是一个行政区域概念,范围为中华人民共和国成立初期设立的华东行政委员会所辖的五省一市—山东省、安徽省、江苏省、浙江省、福建省和上海市。“华东区戏曲观摩演出大会”就是由华东行政委员会文化局组织的一次区域性戏曲会演活动。演出大会于1954年9月25日开幕,至11月15日全部会演工作结束,历时52天,地点在华东行政委员会领导机关的驻地上海。大会的参演剧种35个、剧目158个,参与大会演出、观摩、研究、组织与后勤保障的人员有两千人之多,共演出104场,观众达161,364人次。举办这次华东地区规模空前、剧种剧目众多的会演活动,是出于这样的目的:展示自1949年后五年间戏曲改革所取得的成绩;宣传优秀剧目,发挥其示范作用,为剧团提供优秀的剧本;纠正错误、统一认识,促进本区域戏曲按照《政务院关于戏曲改革工作的指示》快速发展。

华东区的戏曲在中国戏曲发展史上具有重要地位:为许多剧种之“鼻祖”的南戏发源于浙江永嘉,雄踞菊坛二百余年的“百戏之师”昆剧创始于苏州昆山,在近现代引领戏曲走向的京剧之根为安徽的徽剧,而后来成为五大剧种之一的越剧是在上海成长发展的。此外,华东区戏曲种类丰富,有77种之多,几乎占当时全国戏曲剧种总数的四分之一。因此,华东区的戏曲改革对于全国戏曲建设而言有着引领性的作用。

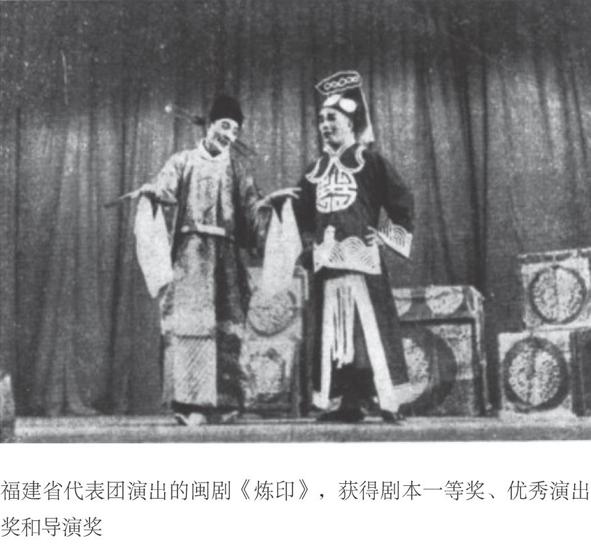

这次会演的组织工作严肃认真、周到细致,最终完全实现了预期的目标。许多当时被评为优秀的剧目,如黄梅戏《天仙配》、梨园戏《陈三五娘》、越剧《西厢记》、吕剧《李二嫂改嫁》《王定保借当》、闽剧《炼印》、芗剧《三家福》、京剧《秦香莲》、锡剧《双推磨》、柳琴戏《喝面叶》,等等,后来都成为所在剧种常演不衰的“骨子戏”;许多被表彰的编剧、演员、导演、作曲、舞美等人员,则成为推动其所在剧种甚至整个戏曲行业的骨干。不但如此,此次会演的工作方式也为之后的同类戏曲活动所效法。对于当下的戏曲工作,仍有很大的借鉴意义。

一、调研、选拔、交流、学习:形成共识

会演前,大会成立筹委会以及下属办事机构,下发要求各省市组织剧目参加会演的通知,自是题中应有之义。而为了全面展示“戏改”以来的成绩和保证所搬演之剧目的艺术质量,大会组织者还着重做了两件事情。

一是对全区的剧种、剧团、剧目和演职人员进行普查,开展摸底工作。通过调查,不仅了解到全区共有77个剧种,还弄清楚了每一个剧种的形成、历史流变、常演剧目、声腔曲调、班社现狀、名角艺人、表演特色、传播地域,等等。六七十年前,许多剧种因地处偏僻,在交通不便的情况下,流传地域不广,不为外人所知。不要说当时,即便现在也很少有人知道诸如浙江的睦剧、湖剧,福建的三角戏、竹马戏、法事戏、大田戏、南剑戏,安徽的泗州戏、倒七戏等剧种。而现在知名度很高的黄梅戏、吕剧,在当时也不过是“山野里的花朵”,很少有学者去关注和研究它们。所以,想把全区所有的剧种都弄清楚,绝不是一件简单的事情。然而,若不去了解它们的历史和现状,不但“戏改”工作无从抓起,就是本次会演也无法体现“百花齐放”的方针,更达不到将最好的剧目搬上舞台的目的。于是,大会责成华东戏曲研究院会同各省文化事业管理局的戏曲管理与研究机构,组织人员,分成若干小组,在全区进行戏曲普查。有的小组深入穷乡僻壤,跟着剧团走村串乡,一边看戏,一边调查,最后再撰写出剧种调查报告。如关于吕剧,有这样一段调查报告:

吕剧是乡间小戏,专业艺人很少,多是农村爱好戏曲的农民,一村或几村,凑成个子弟班,在春节或过去的庙会唱唱。有的演员听说去外村唱戏就很高兴,不但不挣钱,甚至还自己带着小米去。据统计,吕剧在山东流行达三十余县,占全省总面积的四分之一强;如果连同“坐腔洋琴”所流行的地面算在一起,差不多占全省总面积二分之一的样子。

吕剧的名称极不统一,多系群众的自然称呼。据了解:有的称“洋琴戏”;有的称“化妆洋琴”或“上装洋琴”。又有的因最初演《王小赶脚》时,是跑驴的形式,便信口称为“驴戏”;在惠民一带,有的因这种戏里的主要乐器是坠琴,拉时缕上缕下,叫它做“缕戏”,以上两种名称,最初用文字记录的人都用了“吕”字来代替。因为这种戏极受群众欢迎,故在德平、济阳一带,群众又称之为“迷戏”;在胶东又名“蹦蹦”。

吕剧的剧本分两种:一是本戏,一是小戏。本戏多根据章回小说和鼓词脚本等改编的,如《金鞭记》《金镯玉环记》《五女兴唐》等,上演之前,把故事情节说一说,分好角色,马上就唱,唱时没有准词,称为“跑道子”,因多重于叙述故事,一段唱就能到十几分钟,甚至几十分钟,一本戏演起来就要三天、五天,甚至十天半月。小戏是它的基本戏,故事紧凑,主题明显,结构短小精悍,如《小姑贤》《王婆骂鸡》《拾娃娃》等,多是表现农民生活的,故它与农民的关系最为密切。[1]

没有深入的田野调查,这样的内容是绝对写不出来的。调查成果汇集成六册《华东戏曲剧种介绍》,从戏曲观摩演出大会之前的1954年6月起,由上海新文艺出版社陆续出版。若没有以这样的调查为基础,会演时就不可能呈现出35个剧种、158个剧目的盛况,尤其是那些偏处一隅的剧种,如山东的五音戏、二夹弦,安徽的倒七戏、泗州戏,江苏的淮海戏,浙江的温州乱弹、睦剧,福建的莆仙戏、布袋戏等,很难出现在舞台之上。

柳琴戏《喝面叶》是一个传统剧目,未整理之前虽然也深受农民观众欢迎,但没有进步的思想意义,仅仅反映了生活中丈夫怕老婆的现象而已。原剧中的老婆梅翠娥是一个好吃懒做的家庭妇女,既不会做饭,也不会烙馍。丈夫陈士夺则是一个没有固定职业的人,有时做吹鼓手,有时在妓院打杂,没有一点儿男人的骨气,对老婆莫名其妙地惧怕。有一次,梅翠娥要喝面叶,陈士夺做好后,不敢用手端给她,而是双膝下跪,将碗顶在头上献了过去。对于这个剧目,改编者宋词介绍了整理经过:

我们最初研究讨论这一剧目时,有两种意见,一种意见是要否定它,认为这出戏没有教育意义,仅仅暴露了两个懒惰人物的落后行为,戏里面又没有一个正面人物形象,既不能表现阶级斗争,又不能表现妇女争取自由反抗封建制度的斗争,而且“怕老婆”这种剧情内容也是不健康的,因此认为这个剧目是不可能整理好的;另一种意见,认为这出戏表现了妇女在封建社会里一种反抗夫权思想的行为和要求同男子平等的一种民主愿望;虽然这种思想被歪曲了、被掩盖了,如果剔除去许多坏的和封建性的部分,是可能显露出人民性的光彩的;因此认为可以整理,并肯定了它许多基本精神。这两种意见经过较大的争论、研究以后,我们认为这出戏的根本缺点是单纯暴露,并且作了不正确的讽刺(把劳动妇女写成母老虎)。但如果仔细看来,戏里面潜藏着和暗示着不少积极的因素,比如梅翠娥对陈士夺的报复,虽然不能理解为妇女对封建夫权思想的正当反抗,但也含有这种积极思想的可能性,因为在封建社会制度下妇女受着压迫,她们要求同男子平等,不受男子管制的思想和愿望,是千百万妇女多少年来所共同希望的。再者,戏里面所讽刺的懒惰等落后意识,是真实的、深刻的,就是对今天来讲仍十分需要尖锐的来批判和暴露这种种落后的人和残存的旧的社会意识。[1]

基于这样的认识,改编者对人物形象作了近乎颠覆性的改变,尤其是梅翠娥,变成一个勤劳、聪慧、贤良的妇女,而陈士夺则变成一个朴实、但身上存在缺点和有着旧意识的农民,剧目主旨变成了对他不能踏实劳动和具有大男子主义思想进行讽刺与批评。这样的整理经验,让正在从事“戏改”的人们得到启发:在许多传统剧目中,精华与糟粕往往搅和在一起,只有站在时代的高度,运用新的思想观念去审视它们,才能从现象中看到本质,才能取其精华、去其糟粕,让传统剧目焕发出人民性的光芒。

而对于一些表现落后思想、艺术质量较差的剧目,大会则以对戏不对人的态度,把它们作为反面教材进行深入剖析,让戏曲工作者了解什么样的戏是违反“戏改”方针的,如对黄梅戏《红梅惊疯》就进行了严厉批评。《红梅惊疯》描写婢女红梅被地主收为小妾,为躲避大老婆的嫉妒陷害,逃到佃户家分娩,生下的孩子却被大老婆夺去占为己有,红梅愤极而疯。这本来是一个能很好地表现被侮辱的妇女在旧社会深受欺凌、压迫的题材,却没有表现出应有的人民性。剧中的红梅一点也不憎恨侮辱她、仅把她当作传宗接代工具的蔡员外,相反地,她在佃户家焦急地盼望他来,虽有点不满,却也只是猜疑他“莫非是他已把心肠改变,莫非是他又娶一房将我丢开”。红梅的人生理想就是做“二房”,最好能借着儿子的力量将大房姜氏压下去,让自己坐上正房的位子。“由于这出戏揭露和抨击的方面只是残暴和凶恶的员外的大老婆,没有进一步揭露造成这一悲剧的真正原因—阶级逼害和野蛮的妻妾制度,因此使人觉得这戏立场模糊,爱憎不明。”[2]红梅的形象和杜十娘、玉堂春、祝英台等人物形象完全不同,虽然都是悲剧,但“人们在他们的身上发现了坚强不屈的意志和斗争反抗、永不妥协的高贵品质;他们的身上寄托着、也反映着中国人民追求自由幸福的理想和希望,悲剧只是事件本身的结局,而人物对待悲剧的态度却相反的鼓舞了人们,教育了人们。可是红梅不是这样的。她给人的印象是悲惨的,是没有希望的,因而也唤不起人们的同情;看过以后,情感上除去极端压抑以外,就再没有别的了”[3]。受到批评的剧目还有扬剧《南访》、柳琴戏《芊建游宫》、沪剧《张凤山卖布送人情》、婺剧《漆匠嫁女》、莆仙戏《张果老种瓜》,等等。

无论旧剧目的整理、改编,还是新剧目的创作,都是非常复杂艰难的事情,为加深戏曲工作者对“戏改”政策的理解,帮助他们掌握整理、改编与创作剧目的基本方法,大会请夏衍、于伶、张庚等人作了专题报告,进行集中指导。夏衍对历史剧的改编与创作表达了这样的看法:

我们现在上演的历史剧目,大致可以分为三类。第一是原有的、可以不加修改而保留下来继续演出的优秀剧目,第二是经过整理或改编的传统剧目,第三是完全新创作的历史剧目。这中间的第一类,如京剧的《打渔杀家》《八大锤》等,这一类剧目解放后没有改编也不需要改编,演出照过去的原样,因為这些戏原来就具有高度的人民性、革命性、现实性,照原样演出就有以民主主义和爱国主义精神教育人民的作用,而这种历史生活的真实反映及其中所含有的民主主义和爱国主义,即使到了社会主义社会,也还是我们教育人民的重要内容,由于这些剧本不是今人的创作而是古人的创作,而剧中的人物又是受有历史条件限制的古代人物,所以我们就不能用社会主义现实主义的创作方法去要求这些剧本的作者,就不能用社会主义的思想去衡量剧中的人物;第二类,如《将相和》《秦香莲》等,故事是原有的,人物性格是原有的,原来的剧本基本上是可用的,只由于剧本内容夹杂有若干封建落后因素,创作方法上还有值得改进的地方,于是我们就根据“存其精华,去其糟粕”的精神,加以改编或整理,在此,由于这一类剧目经过了今人的整理,而整理的目的是为了“推陈出新”,于是我们就不能不要求剧本整理者具有新的观点,运用新的创作方法,也就是说,我们要用新的正确的观点和方法,来反映历史的真实。这里所说的新的观点和新的创作方法是什么?毫无疑问,我们的目标和要求应该是最进步、最科学、最能客观而真实地表现历史事件和人物的社会主义现实主义的创作方法;至于第三类,如《猎虎记》《黑旋风李逵》等,这都是今人创作的以历史事件和人物为题材的历史剧,那就问题更简单,要求也应该更明确了,因为创作的人是具有新思想新观点的现代人,尽管他处理的题材是历史事件和历史人物,他就无疑的应该力求用社会主义现实主义的创作方法,就是用描写的真实性和历史的具体性,从发展过程中来反映历史的真实,并以这种真实具体的反映,来达到用爱国主义、民主主义和社会主义精神来教育人民的目的。[1]

夏衍、于伶等都是华东局的领导干部,但是谈起戏曲来,就像长期从事戏曲工作的专家,不但说的都是内行话,而且能高屋建瓴,抓住关键问题,语言又简明扼要、通俗易懂,所以听讲的人尽管文化水平参差不齐,但都没有隔膜之感,且无不深受启发。

为了让华东区乃至全国戏曲界能够分享整理、改编和创作的优秀剧目,大会在会演期间,选出69个优秀剧本编印成《华东区戏曲观摩演出大会剧本选集》(共7集),分发给参会代表和有关人员、单位。其中就有吕剧《李二嫂改嫁》、黄梅戏《天仙配》《夫妻观灯》、常锡剧《双推磨》、沪剧《金黛莱》《赵一曼》、京剧《黑旋風李逵》《秦香莲》、甬剧《两兄弟》、闽剧《炼印》、梨园戏《陈三五娘》、越剧《西厢记》、昆剧《醉皂》《断桥》,等等。之后又增加经过修改加工的33个剧本,编辑出版《华东地方戏曲丛刊》(共30集),由华东戏曲研究院编辑,上海新文艺出版社出版。

三、评奖原则、方法和目的:促进戏曲尤其是现代戏的发展

评奖是会演的重要环节,尽管每一次会演活动的评奖目的都是鼓励成绩突出者,为大家树立学习的榜样和指引戏曲发展的方向,但是很多都没有达到预期的效果,甚至还产生一定的负面作用。而此次华东区戏曲观摩演出大会的评奖活动,虽然不能说令人人满意,但总体而言是成功的。之所以能如此,是因为评奖的原则与方法得当,评奖的过程公开、民主。

大会的评奖原则主要有三点:一是衡量剧本质量的标准,首先看思想内容是否正确,主题是否具有积极性,能否用民主思想和社会主义思想教育人民。对于改编、整理的传统剧目,除了看它在内容上有无人民性之外,还要看它在艺术风格上有无特色,能否充分表现该剧种的特点。而对于仍处在探索阶段的现代戏,则持鼓励、扶植、爱护的态度,只要思想内容健康、艺术形式能够表现具有积极意义的主题,就予以充分肯定。二是新剧本的创作和演员的表演,都应该运用现实主义的创作方法。所谓现实主义,就是真实地反映历史、反映生活,塑造出与历史背景和人物生活环境相一致的、可信的、生动的人物形象。三是由于各剧种发展历史长短不一,艺术形式各不相同,从业人员数量、流布地域大小等都不一样,各省市之间的情况客观上也存在差异,“譬如灯光、布景、化装、服装……偏远的地方的剧种就无法和大城市的剧种等量齐观了”[1]。故而不能绝对地用一把尺子来衡量各省市、诸剧种剧目的艺术高低,应该考虑省市之间、剧种之间相对的平衡。

评奖方法为:第一,以在各省、市会演中的得奖情况或选拔预演的成绩为评奖基础。第二,演员奖的评定主要考察其现场的表演水平,但也要考虑到有的演员因为在参评剧目中担任的是次要角色,限制了其表演才能的充分发挥,应通过调查研究,结合其平时的表演水平和在观众中的声望来加以评定。对于已经展示出较高表演水平的青年演员和新文艺工作者,则从培养戏曲后备力量的目的出发,评定等级可稍高于其实际演出水平。第三,由戏曲专家、各省市文化主管部门的有关干部和不参选的声望卓著的戏曲导演、表演、作曲等人员,组成剧目、演出、音乐三个小组,对演出的剧目分别进行讨论、研究,列出得奖的建议名单。评奖委员会常委会在小组所提建议名单的基础上,经过反复讨论、研究后,再开列出得奖名单草案,然后将草案发给各代表团和观摩团进行讨论,请他们提出意见。在汇总各方面意见后,评奖委员会常委会再次讨论、研究,对名单进行调整,并将调整后的名单再次发给各代表团和观摩团讨论。通过几番自下而上、自上而下的讨论,直至常委会所提名单与各方面的意见基本一致时,才将名单上呈评奖委员会。评奖委员会召开全体会议进行讨论、表决,每一位获奖者都需得到半数以上的票数方能通过。最后,将投票通过的名单报送华东行政委员会文化局,经文化局批准后,获奖名单才算最终确定。[2]

在会演的筹备、演出和评奖过程中,对现代戏的偏重态度是明显的。华东行政委员会文化局下发的关于举行戏曲观摩演出工作的指示中,明确要求各省至少选拔出一部“反映现代生活的剧目”。大会开幕演出的第一场戏是吕剧现代戏《李二嫂改嫁》,亦明确表达了这种态度。会议期间,大会宣传处处长刘厚生两次撰文论述关于现代戏的问题。他批评了一些人对待现代戏的保守思想:“首先表现为对于地方戏曲表现现代生活的艺术表现能力的怀疑。……其次,在有些戏曲剧团大胆地运用戏曲形式表现了新人新事之后,又往往会碰到许多要求过高、吹毛求疵、求全责备的批评,以致缩手缩脚,不敢再行尝试。……地方戏曲表现现代生活,一开始时必然是粗糙的、不够成熟的、稚嫩的,任何新生的事物都是如此。只有经过不断地努力,从各方面帮助、扶植、鼓励,才能由小到大,由浅到深,由不成熟到成熟。如果一开始就予以不切实际的过高的指责,企图以几十、几百年锤炼下来的优秀遗产的艺术水平去要求新剧目,批评新戏不如老戏‘过瘾‘精炼,其结果必然是抱残守缺。”[1]他还提出这样的观点:“戏曲工作的两个最基本也是不可分割的任务,是继承民族遗产和创造新的戏曲。……工农兵大众对于文化的要求日益迫切,他们不仅要求在舞台上看到优秀的传统戏曲,更要求反映新的生活和斗争的社会主义现实主义的作品。”[2]正因大会对现代戏的创作演出大力提倡,故而其得奖率大大高于传统剧目。参演的现代戏剧目只有14部,仅占所有参演剧目的8.9%,但获奖的就有7部,一半的现代戏剧目都得了奖。

这次观摩演出大会不仅转变了人们对于戏曲现代戏的态度,还促进了导演制的全面建立,探讨了声腔音乐的革新路径。通过观摩,大家直观地感受到有无导演的剧目在艺术呈现上的差异,所以会后不久,全国范围内的国营剧团和民营公助剧团都开始设立导演岗位。此外,大会亦推动了戏曲声腔音乐的改革和发展。中央音乐学院华东分院院长贺绿汀在专题报告中,对不重视戏曲音乐改革的现象给予严厉的批评:“个别直接领导的干部不懂音乐,而又自以为是,工作中强迫命令,甚至认为戏改问题主要仅是剧本的问题,……编剧、导演对歌剧特征不了解,用话剧的形式去处理地方戏曲,因而新产生的地方戏曲往往脱不了‘话剧加唱的形式,使得戏曲的形式不伦不类,他们从来不去考虑音乐在戏曲中应该起些什么作用。因而往往一个剧本,花了很长的时间在编剧上,然后把剧本交给作曲者,要他在三四天之内完成配曲任务,因而迫使音乐工作者粗制滥造。”[3]大会期间,还请在声腔音乐改革上有突出成绩的俞绂棠、张斌、王爱群分别介绍了绍剧、吕剧与梨园戏的音乐改革经验。无论是专家的理论指引,还是作曲者的经验传授,对于戏曲界认识音乐之于剧目的重要性和如何进行音乐创新,都具有重大意义。可以说,之后戏曲音乐能够快速发展,本次观摩演出大会功不可没。

自1952年10月举办第一届全国戏曲观摩演出大会至今,全国性和区域性的戏曲会演至少有三百次,但很少有像“华东区戏曲观摩演出大会”这样,既被当时的人们高度肯定,又被后来者念念不忘。之所以能够取得如此巨大的成功,根本原因就在于办会的宗旨是为更好地传承与发展戏曲,组织者在會前、会中乃至会后所做的一切工作都紧紧围绕着这个宗旨。更为可贵的是,无论参加会演的演职人员,还是带队参会的领导干部,乃至大会的组织者,都由衷地认同这个宗旨,并积极配合大会工作。1954年成功举办的“华东区戏曲观摩演出大会”对于戏曲的发展产生了积极而深远的影响,大会的工作方式在今日仍有很大的借鉴意义。

[1]《吕剧》,华东区戏曲观摩演出大会编《华东区戏曲观摩演出大会纪念刊》,1954年11月版,第425—426页。

[2]《华东行政委员会文化局关于举行华东区话剧、戏曲观摩演出工作的指示》,华东区戏曲观摩演出大会编《华东区戏曲观摩演出大会纪念刊》,第3—4页。

[3]伊兵:《谈〈炼印〉》,《文艺月报》1954年11月号。

[1]白云生:《谈闽剧〈炼印〉的表演》,《新民晚报》1954年11月11日。

[1]顾仲彝:《评吕戏〈李二嫂改嫁〉》,《解放日报》1954年11月10日。

[2]顾仲彝:《评吕戏〈李二嫂改嫁〉》,《解放日报》1954年11月10日。

[1]宋词:《柳琴戏〈喝面叶〉的整理》,华东区戏曲观摩演出大会编《华东区戏曲观摩演出大会纪念刊》,第297—298页。

[2]伊兵:《整理改革戏曲遗产,发展反映时代精神的新戏曲—关于会演剧目的专题报告》,华东区戏曲观摩演出大会编《华东区戏曲观摩演出大会纪念刊》,第143页。

[3]吴同宾:《对〈红梅惊疯〉剧本的意见》,华东区戏曲观摩演出大会编《华东区戏曲观摩演出大会纪念刊》,第247页。

[1]夏衍:《为提高和发展新时代的戏曲艺术而奋斗—华东区戏曲观摩演出大会的总结发言》,华东区戏曲观摩演出大会编《华东区戏曲观摩演出大会纪念刊》,第31页。

[1]于伶:《正确地对待评奖工作—九月廿七日向全体代表同志所作的专题报告》,华东区戏曲观摩演出大会编《华东区戏曲观摩演出大会纪念刊》,第106页。

[2]《华东区戏曲观摩演出大会评奖经过》,华东区戏曲观摩演出大会编《华东区戏曲观摩演出大会纪念刊》,第40—43页。

[1]刘厚生:《克服保守思想,努力发展现代剧》,华东区戏曲观摩演出大会编《华东区戏曲观摩演出大会纪念刊》,第83—84页。

[2]刘厚生:《克服地方戏曲表现现代人民生活的思想障碍》,《解放日报》

1954年11月12日。

[3]贺绿汀:《我对戏曲音乐改革工作的意见—十一月五日在大会举行的戏曲音乐专题报告会上的发言》,华东区戏曲观摩演出大会编《华东区戏曲观摩演出大会纪念刊》,第150页。

本文系国家社科基金艺术学重大招标项目“新中国成立70周年戏曲史(上海卷)”(项目批准号:19ZD04)、上海高水平大学建设上海师范大学中国语言文学创新团队阶段性成果。

责任编辑:赵轶峰