中国三大城市的品牌影响力及其差异化研究

全球城市之间的竞争是全方位的,其中城市品牌的竞争是重要方面之一。而城市品牌由多方共同建构,媒体是城市品牌的重要建构者,其中全球新闻媒体报道对全球城市品牌的“他塑”的重要性不言而喻。十座全球城市品牌影响力数值三年间呈逐年递减之势,中国三座全球城市品牌影响力数值与这一总体趋势保持一致。除香港波动起伏较大外,总体上中国三座全球城市品牌影响力与十座全球城市品牌影响力相比,所处区间层级相对稳定,北京处于第二层级,香港和上海处于第三层级。但是,从实质上看,突出的是五个方面的城市品牌差异化问题,需正确把握处理好五个方面的关系。

一、引言

自从1991年萨斯基娅·萨森(Saskia Sassen)首次提出建构全球城市[1]的学术概念以来,世人对全球城市的关注与日俱增。基于拉夫堡大学“全球化和世界城市”研究网络(GaWC)[2]2012、2016、2018年的研究报告,被评为GaWC Alpha+类及Alpha++类的全球城市(即GaWC A+全球城市)共有10座,包括北京、上海、香港、伦敦、纽约、巴黎、东京、新加坡、迪拜、悉尼。全球城市从1991年首入门槛的纽约、伦敦、东京之后,30年来逐步扩大,直至基本稳固为10个A+全球城市,其中中国的全球城市从无到有、从少到多,形成了独一无二的全球城市特定集群。

全球城市对全球政治、经济、文化、社会各方面的影响与日俱增,具有巨大的核心驱动力和关键牵引力。在城市化和城市群建设进程日益加快,全球经济一体化和科技信息全球化的今天尤其如此。中国三座全球城市分别坐落引领于京津冀、长三角和粤港澳三大城市群,对于加速中国城市化进程以及推动全球经济一体化,都发挥着不可限量的重要作用。

全球城市之间的竞争是全方位的,其中城市品牌的竞争是重要方面之一。在当下“百年未有之大变局”的国内国际双循环格局下,打造与提升中国全球城市品牌的重要性不言而喻。城市品牌化(city branding)研究认为,全球化使得人、财、物能够方便地自由流动。城市特别是全球城市,需要通过打造相应的品牌,在这一全球性高动态的环境中形成竞争力和维持存在感[3],不断提升对人才、居民、游客、访客、学生、劳动力、投资、商业的吸引力[4]。而运用管理学领域品牌管理的经验、方法、手段、模式,将城市自身当作一个品牌来管理,有助于改善提升全球城市品牌的核心竞争力。对于城市品牌化管理而言,其中一个重要方面,就是要着重优化解决城市品牌的差异化问题。而实施城市品牌管理、解决差异化问题的前提之一,就是必须了解城市品牌的差异化现状以及影响因素等。

城市品牌化研究认为,城市品牌是由相关多方共同建构的。主流城市品牌化研究采纳的是“共同建构品牌(co-creation branding paradigm)”的研究范式,认为城市品牌是由多方利益相关者群组(stakeholder groups)共同建构[5]、共同拥有[3]和共同管理[6]的,而媒体是城市品牌的关键建构者之一。研究发现,媒体在塑造和重塑城市品牌的公共感知方面具有较大影响力[7],且能够有效地建构城市品牌的意义[8]。而对于全球城市而言,全球媒体则是全球城市品牌的共同建构者、拥有者和管理者之一,新闻报道在全球媒体中扮演着核心角色。自20世纪80年代以来,作为信源的全球媒体新闻报道,在线下物理空间和线上赛博空间同步联动传播,广泛影响着全球受众和共同建构全球城市品牌。媒体一方面是城市品牌的重要建构者,一方面又是映射城市品牌的重要承载体。而对于判别衡量全球城市品牌及其影响力来说,基于全球城市品牌的全球新闻报道大数据以及相关智能挖掘方法,又为这一研究的智能映射判别提供了现实可能。

基于此,针对中国三大全球城市品牌影响力演化和差异化研究这一新课题,本研究在相关前期研究的基础上,运用计算社会科学[9]研究范式,基于安浩城市品牌理论,以2017—2019年的谷歌GDELT全球知识图谱大数据为语义挖掘材料,运用词嵌入算法模块手段方法,对“他塑”全球城市品牌的全球新闻报道全样本进行挖掘实证,映射判别出10座GaWC A+全球城市每年的城市品牌影响力和相关维度影响力。研究重点聚焦中国三大全球城市品牌影响力,通过多角度对比,重点判别梳理出关键性的差异化问题以及影响因素。

二、文献综述

关于全球城市的学术研究迄今已近30年,城市品牌研究也有将近20年的时间。总体而言,学界对全球城市品牌的研究滞后于对全球城市的研究,且关于全球新闻媒体的新闻报道对全球城市品牌的建构方面的研究尚无人问津。但是,随着计算社会科学研究范式的问世,学界的研究视角被逐步打开,研究路径和方法越发清晰,进行探究的时机渐进成熟。而谷歌GDELT全球新闻报道大数据[10]的出现,又为进一步进行相关实证研究提供了重要条件。[11]

一是基于计算社会科学的研究范式。计算社会科学是由多位著名学者共同建构[9],采取的是以大数据为核心抓手,运用计算机智能对人类行为模式进行描述、解释、预测的跨学科判别研究范式。计算社会科学的三大研究支柱方法为:大数据挖掘、基于主体的社会仿真模拟和大规模互联网实验。作为计算社会科学的一个重要分支,计算传播学聚焦“大规模地收集并分析人类传播行为数据,挖掘人类传播行为背后的模式和法则,分析模式背后的生成机制与基本原理”[12]。新数据、新方法和重要问题,是计算传播学不可或缺的三个重要元素。[13]

计算社会科学研究范式在本研究中的运用,重点是基于全球新闻媒体形象来映射判别全球城市品牌及其影响力。而对全球新闻媒体形象的挖掘,主要是基于新闻媒体和新闻报道的认知与情感。过往研究表明,认知和情感是衡量城市品牌及其分支维度的两大核心视角。[14]认知体现为关注,是对城市品牌的认识和信念。在全球新闻媒体形象的挖掘中,相关量化实证结果呈现为全球城市品牌的关注度(知名度)。情感则体现为褒贬,是对城市品牌的态度和感情。在全球新闻媒体形象的挖掘中,相关量化实证结果呈现为全球城市品牌的褒贬度(美誉度)。而基于认知与情感这两个视角在本研究中的融合,即形成了全面衡量城市品牌及其影响力的建构视角。

二是基于西蒙·安浩的城市品牌维度体系。西蒙·安浩城市品牌指数建构的全球城市品牌维度体系,是目前为止最为权威的用来衡量全球城市品牌的理论体系。西蒙·安浩的维度体系将城市品牌细分为六个分支维度,而它们的总和即是一座城市的城市品牌。城市声望地位聚焦城市的国际声望和地位,包括全球对该城市的熟悉程度和到访量、该城市的知名元素以及该城市在文化、科技、治理方面对全球的贡献等;城市环境素质聚焦城市的自然户外和出游方面,包括城市户外的美丽程度、环游城市的愉悦度和城市的气候等;城市基本条件聚焦城市居住的基本质量要求,包括能够比较容易地找到满意且负担得起的住宿、公共设施(如学校、医院、公共交通、文体设施等)的普遍标准等;城市素质聚焦城市的友好程度、文化多样性和安全程度,包括当地居民对外来者的温暖程度和友好程度,能够较为容易地找到并融入与自己语言和文化相同的社群,以及在城市中的安全感等;城市活力聚焦城市中能够做的有趣事情,包括城市生活方式的活力、城市激动人心的程度、能够比较容易地找到有趣的事情来做等;城市发展机会聚焦城市的经济和教育机会,包括工作机会、经商环境、高等教育机会等。

三是基于相关数据驱动和方法驱动。在数据驱动方面,谷歌于2013年开始开展“事件、语言、情感全球数据库(The Global Database of Events,Language,and Tone)”项目(即GDELT项目)[10]。GDELT项目以15分钟为周期,全天候不间断地对全球各语种的新闻报道进行全样本大数据采集。同时,运用自然语言处理技术,将每一则新闻报道中的实体及其相互关系提取出来,持续添加到全球新闻报道知识图谱(Global Knowledge Graph,GKG,以下简称全球知识图谱)当中。全球知识图谱每年的数据量超过12万亿字节。截至2019年10月底,全球知识图谱已累计囊括10亿则全球媒体发出的新闻报道。目前,基于GDELT全球知识图谱大数据的传播学研究处于起步阶段,主要集中在议程设置[15]和虚假新闻[16]的研究领域。然而,其巨大的研究价值正被逐渐发掘。Hopp等[17]发现,全球知识图谱能够很好地用于传播学理论驱动和大数据驱动的融合研究。在本研究中,全球知识图谱中所包含的与十大全球城市相关的全球媒体新闻报道的主题和情感,将被作为研究的大数据材料。

在方法驱动方面,本研究对全球知识图谱大数据进行基于词嵌入的智能语义挖掘。词嵌入(word embedding)技术通过对文本进行基于人工神经网络的非监督式机器学习,将文本中的各个词语转化成为高维语义空间中的词向量,词向量之间的几何关系能够定量捕捉词之间的语义关系。词嵌入语义数据挖掘在计算社会科学研究中方兴未艾,目前已被用于语义偏见[18]、性别和种族的刻板印象[19]、国家形象承载力[20][21]、城市品牌[11][22]、文化社会学[23]的研究当中。

三、研究设计与方法

(一)GDELT全球知识图谱大数据的采集和清洗

本研究首先以年度为单位,将2017—2019年所有涉及北京、上海、香港、伦敦、纽约、巴黎、东京、新加坡、迪拜、悉尼十座GaWC A+全球城市的全球媒体新闻报道的知识图谱记录,都抓取下来。然后,依托谷歌的自然语言处理和情感分析模块,在上述全样本大数据中提取每一则新闻报道的全部主题和情感取值。

(二)基于词嵌入语义挖掘的全球城市品牌维度体系关注度、褒贬度、影响力的概念化和操作化

本研究基于西蒙·安浩的城市品牌维度体系以及城市品牌认知和情感的理论框架,依托GDELT全球新闻报道知识图谱大数据,运用词嵌入语义挖掘研究方法,建构人工智能算法模块,对全球城市品牌总体及其分支维度的关注度、褒贬度、影响力进行概念化和操作化。在每个年度,在谷歌基于对全球新闻报道文本进行人工神经网络非监督式机器学习所建立的词向量高维语义空间中,依托各个全球新闻报道知识图谱主题和各个城市品牌维度的描述关键词,计算表征相关概念的语义词向量。然后,以相应词向量为抓手,进行相关映射判别累积计算。

城市品牌关注度的概念化采取的是城市品牌认知的理论视角,衡量的是全球媒体对全球城市品牌总体及其分支维度的关注程度,表征的亦是全球城市品牌的知名度。城市品牌关注度被操作化为在词向量高维语义空间中相关报道主题在城市品牌各个维度上的投影累积。

城市品牌褒贬度的概念化采取的是城市品牌情感的理论视角,衡量的是全球媒体对全球城市品牌总体及其分支维度的褒贬程度,表征的亦是全球城市品牌的美誉度。城市品牌褒贬度被操作化为在词向量高维语义空间中相关报道情感在城市品牌各个维度上的投影累积。

城市品牌影响力的概念化采取的是城市品牌认知和情感融合的理论视角,衡量的是关注度和褒贬度的冲和程度,该冲和程度即是全球媒体“他我形象”中建构的全球城市品牌影响力,或者是基于媒体形象的全球城市品牌竞争力。城市品牌影响力被操作化为标准化后的关注度数值与褒贬度数值之积。

本研究以年度为单位,对2017—2019年的全球城市品牌总体及其分支维度的关注度、褒贬度、影响力分别按年度取值,并以此作为后续进行全球新闻媒体报道关于全球城市品牌关注度、褒贬度和影响力映射判别的基础数据。

四、研究结果及分析

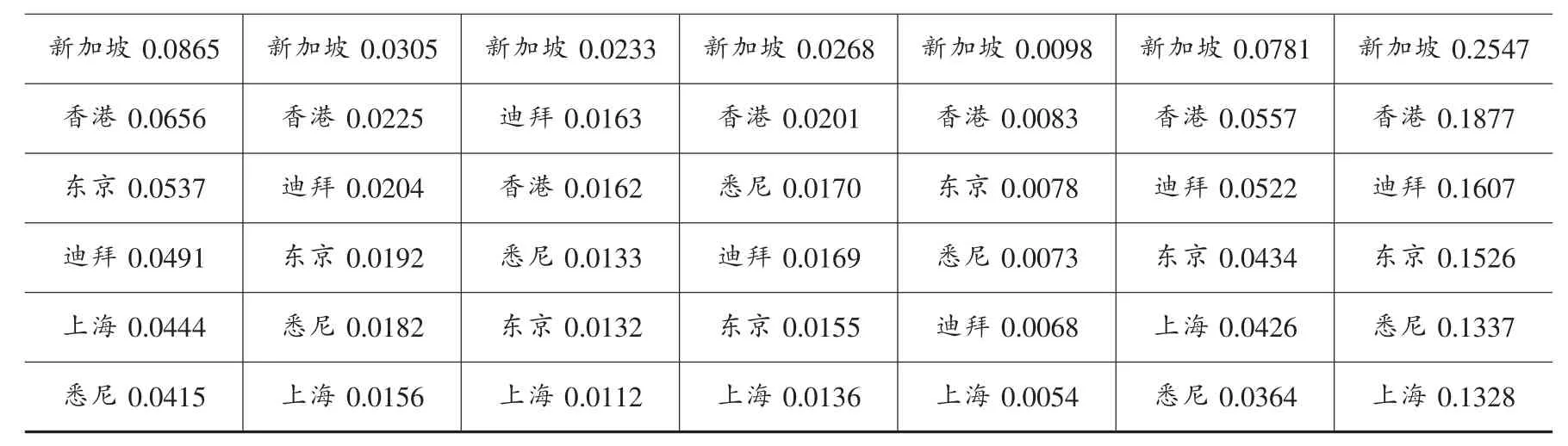

本研究通过抓取并清洗后获得的2017—2019年所有涉及北京、上海、香港、伦敦、纽约、巴黎、东京、新加坡、迪拜、悉尼十座GaWC A+全球城市的全球知识图谱记录共计28.639GB,全球新闻报道全样本共计29608153篇。基于智能大数据挖掘,本研究获取的2017—2019年间各个GaWC A+全球城市的城市品牌影响力及其六个维度的取值如表1-3所示。

通过对表1-3为主的实证基础数据进行分析,我们可以发现中国三大全球城市的品牌影响力在五个方面的对比中存在差异。

(一)全球城市品牌评价与全球城市评价

表1 2017年全球城市品牌影响力总体及其维度取值

表2 2018年全球城市品牌影响力总体及其维度取值

表3 2019年全球城市品牌影响力总体及其维度取值

续表3

从全球城市品牌影响力体系的实证基础数据来看,上述十座全球城市品牌大致可以分为三个层级:第一层级是纽约和伦敦,第二层级是巴黎、北京和新加坡,第三层级是香港、迪拜、东京、悉尼和上海。而从GaWC全球城市评价体系的数据(表4)来看,这十座全球城市则可以分为A++和A+两个层级。

表4 GaWC全球城市评价体系近三次的评价结果

通过对全球城市品牌影响力评价结果与GaWC全球城市评价结果进行对比分析,我们可以发现:全球城市品牌影响力第一层级的纽约和伦敦,与GaWC A++全球城市的伦敦和纽约是基本对等的。但是,中国三大全球城市却出现了不对等差异。其中,北京在GaWC A+全球城市中位次逐步提升,至2018年上升到第四位,与品牌影响力的排名基本吻合;香港在GaWC A+全球城市中最低排名第四,高于北京和上海,但其品牌影响力低于北京而高于上海;上海在GaWC A+全球城市中的排名居于第六位,但其品牌影响力居于第十位,与北京和香港之间的差距逐渐拉大。这说明北京在两个评价体系中总体接近并趋好,而香港和上海的品牌影响力评价与GaWC体系评价形成了较大的差异,品牌评价低于城市评价。

(二)生产维度与生活维度

2017—2019年,中国的三座全球城市的城市品牌影响力维度结构演化如图1所示。通过对比分析我们可以发现:北京、香港和上海的六个全球城市品牌影响力维度重要性排序呈现出共性倾向:城市声望地位、城市发展机会、城市环境素质、城市素质、城市基本条件、城市活力。这一城市品牌影响力不同维度之间的差异,扩大到十个全球城市也是大同小异。

出现这一现象的原因,主要是因为在城市品牌影响力的维度结构差异性上,关注度成为决定性的影响因素,其决定了上述十座全球城市品牌影响力六个维度重要性的递次排序。越靠前的维度越偏向于生产方面,而越靠后的维度越偏向于生活方面。具体而言,可归结于以下四个层次:

第一层次是城市声望地位,即一个集软实力与硬实力于一身的最重要的维度。

第二层次是城市发展机会,是以生产性和发展性要素为主导的维度。这与GaWC全球城市评价体系在一定程度上是相辅相成的,该体系基于生产性服务业(包括财务、金融、广告、法律等)在全球城市的分布,进而建构全球城市网络,再以城市节点的网络中心度来评价全球城市的优劣高下。显而易见,在全球城市品牌的大数据智能映射判别中,城市发展机会这个维度所涵盖的内容要素亦是举足轻重的。

图1 中国三座全球城市品牌影响力维度结构演化

第三层次维度是城市环境素质、城市素质以及城市基本条件,即基于城市赖以生存和发展的基本素质与条件。

第四层次维度是城市活力。对于全球影响力而言,城市活力尽管显得不那么举足轻重,但城市本身的生机趣味和对外的吸引力是不可忽视的。

(三)首都城市与非首都城市

通过对中国三大全球城市的城市品牌影响力进行对比分析我们可以发现:北京作为全国首都,其城市品牌影响力要高于上海和香港。若从全部的GaWC A+全球城市来看,除个别特殊情况外,一般而言,属于首都类的全球城市品牌影响力往往大于属于非首都类的全球城市品牌影响力。

究其原因,首都类全球城市与非首都类全球城市相比,除了一般都是国际经济、金融、贸易、科教、交通中心以外,它还是政治中心和文化中心。首都还与其所在国家密切相关。在新闻报道中,首都类全球城市甚至往往直接指代本国。

十座全球城市中,有五座是首都类全球城市(伦敦、巴黎、北京、新加坡、东京),有五座是非首都类全球城市(纽约、香港、迪拜、悉尼、上海)。而全球城市品牌影响力位列前五位的是纽约、伦敦、巴黎、北京、新加坡,正好属于第一和第二层级;位列后五位的是香港、迪拜、东京、悉尼、上海,正好属于第三层级。除了纽约和东京,凡属首都类的全球城市的品牌影响力都高于非首都类的全球城市的品牌影响力。而纽约显然是个特例,美国首都华盛顿只是单一的全国政治行政中心,所以纽约从全球城市的集合属性来说,自然而然就取代了华盛顿。而东京作为首都类的品牌影响力之所以滑落到第三层级,显然与近二十年来日本经济影响力在全球中的地位滑落息息相关。

(四)城市品牌关注度与褒贬度

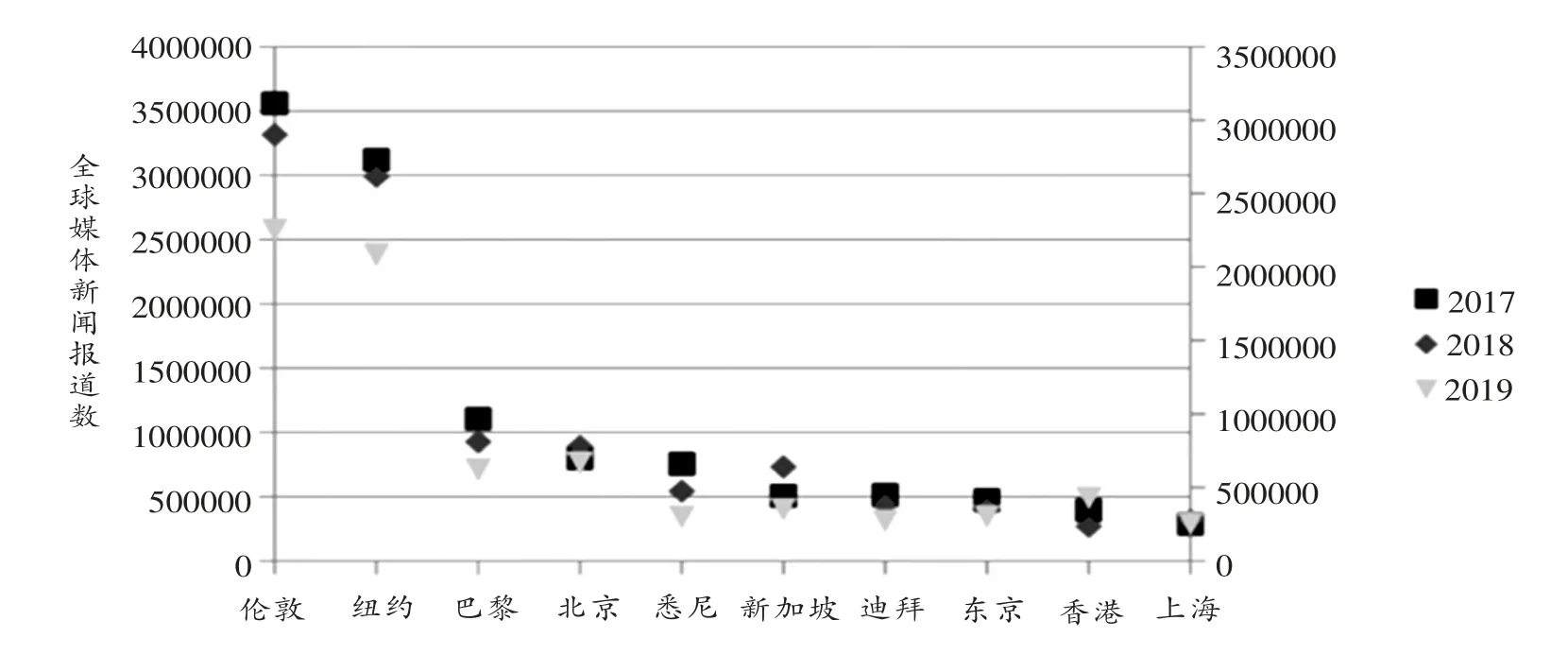

本研究实证数据表明,关注度与城市品牌影响力成正相关关系,且关注度与新闻报道数量成正相关关系,即全球新闻报道数量的多少与全球城市品牌影响力的强弱密切相关,如图2所示。

基于设计与方法可知,全球城市品牌影响力取决于全球城市品牌的关注度和褒贬度的冲和程度。但是,从实证研究我们发现,正是基于新闻报道数量的决定性影响,对GaWC A+以上十大全球城市的城市品牌影响力而言,城市品牌关注度成了决定性因素,并且关注度的影响都大大超过城市品牌褒贬度的影响。具体而言,在十座全球城市品牌中,上海关注度为0.23,处于第十位,上海褒贬度为0.74,处于第三位;香港关注度为0.34,处于第六位,香港褒贬度为0.58,处于第八位;北京关注度为0.73,处于第四位,北京褒贬度0.55,处于第十位。仅从褒贬度来看,北京、香港相差不大,上海却优势明显,但上海因为关注度较低,导致城市品牌影响力仍低于北京、香港。

图2 全球城市年全球媒体新闻报道数量

(五)A+全球城市与A++全球城市

从中国三大全球城市品牌影响力的演化对比来看:北京全球城市品牌影响力数值逐年下降,但三年来北京城市品牌影响力在十座全球城市中,总体维系在中间偏上的区间层级,位置相对稳定,2017年和2019年处于第四位,2018年处于第三位。香港全球城市品牌影响力数值,2017年最高,2018年最低,2019年高于 (回升较大)2018年但低于2017年,起伏较大,2017年处于第八位,2018年处于第十位,2019年处于第六位。上海全球城市品牌影响力数值,同北京一样也是下降,但总体维系在位置偏低的区间层级,在十座城市中区间层级位置相对稳定,2017年、2019年处于第十位,2018年处于第九位。

综合来看,十座全球城市品牌影响力数值三年间呈逐年递减之势,中国三座全球城市品牌影响力数值与这一总体趋势保持一致,但并不影响其所处的品牌影响力区间层级。除香港波动较大(但仍应归属于第三层级)外,总体上中国三座全球城市品牌影响力与十座全球城市品牌影响力相比,所处区间层级相对稳定:北京处于第二层级,香港、上海处于第三层级。但是,三者与A++全球城市(纽约与伦敦)存在着较大差异。

五、对策建议

毋庸讳言,与居于前列的纽约和伦敦相比,中国三座全球城市和城市品牌的影响力和竞争力尚存不小差距。但是,中国三座全球城市是中国全球化崛起的战略制高点,而中国京津冀、长三角和粤港澳三大城市群作为中国未来发展的重心,将进一步引导生产要素和市场资源向这三大全球城市集中,从而进一步增强这三座全球城市对中国发展的牵引力和辐射力,以及对经济全球化的影响力和推动力。对全球城市品牌的塑造,特别是基于全球新闻媒体形象的全球城市品牌的建构,必将成为重要抓手。如何从全球新闻报道“他我形象”的视角切入,进一步加速提高中国全球城市品牌的影响力和竞争力,其现实意义不言而喻。有鉴于此,本研究拟在实证结论和相关分析的基础上,就重点把握五大关系提出如下建议对策。

(一)把握好建设全球城市与塑造建构全球城市品牌的关系

针对中国三座全球城市基于两个评价体系(GaWC全球城市评价体系与全球城市品牌影响力评价体系)的差异,应当把基于全球城市品牌形象建构摆上重要议事日程,特别是香港和上海,更要重点研究解决这个差异问题。基于这两个评价体系的对比分析,不仅要重点解决全球城市品牌低于全球城市的问题,而且要力争使中国三座全球城市的全球城市品牌评价水平高于GaWC全球城市评价水平。

要解决好这个问题,就必须摆正建设全球城市与塑造建构全球城市品牌之间的关系。在实际工作中,人们往往对全球城市品牌对全球城市的反作用认识不足,也就是对全球城市品牌建构的重要性认识不足。为此,必须摆正全球城市品牌形象塑造传播“所有、所为”与“所说”的关系。当代学者张昆认为,“一个国家在国际社会要树立良好的国家形象,发挥更大的感召力、影响力,关键不是所有,而是所为;重要的是做;其次才是说。当然,富有,才能更好地为;做好了,才有说的底气”[24]。这一基于国家形象塑造传播“所有所为所说”的辩证学说,用于全球城市品牌形象的塑造传播,可谓既异曲同工又恰到好处。从全球城市品牌形象塑造传播而言,中国三座全球城市在“所有所为”方面并不逊色,但显然在“所说”方面(尤其是香港、上海)差距较大。

(二)把握突出重点与统筹兼顾的关系,尤其要在突出全球城市品牌重点维度上下功夫

从上述研究可知,全球城市品牌六个维度的重要性不尽相同,生产维度一般重于生活维度。重要性依次为城市声望地位,城市发展机会,城市环境素质、城市素质和城市基本条件,城市活力四个层次。因此,在“所有所为”上如何提升和呈现基于全球城市品牌的重点维度,在“所说”上如何引导对重点维度的关注,就至关重要了。在统筹兼顾中一定要突出重点。香港和上海,都是国际航运中心、金融中心、贸易中心、科创中心,而且上海还是经济中心,北京也具有相当强的科技经济金融的驱动能量,这种全球城市的特质基于生产性和发展性的主导,恰恰是最有利于突出城市声望地位和城市发展机会两个重点维度,也有利于强调相关城市素质条件次重点维度。重点聚焦于此,在中国三座全球城市品牌的“所有所为所说”方面,在重点维度上下功夫,对于中国全球城市品牌影响力的提升,将大有裨益。循此策略,必将使香港、上海以及北京的全球城市品牌影响力脱胎换骨,更上一层楼。

(三)把握全球城市品牌形象与国家品牌形象同频共振的关系

基于首都类全球城市比非首都类全球城市更受关注的情况,在全球城市品牌形象“所有所为所说”中要尽可能与国家挂上钩,形成中国三座全球城市与国家在全球城市品牌建构上的同频共振。并且,要有意识与全球化、国际化挂钩。对于北京而言,进一步发挥首都类全球城市的特定优势,着力驱动科技创新中心、世界交往中心、文化中心、政治中心的独特资源,在进一步强化全球城市品牌影响力的形象建构上下功夫。而对于香港和上海来说,在建构全球城市品牌形象时,要更加注重统筹兼顾与国际和国内其他城市的联系。只有这样,才能弥补非首都类全球城市的天然短板,在与首都类全球城市品牌形象建构的竞争中不落下风。

(四)正确处理全球城市品牌关注度与褒贬度的关系

针对中国三座全球城市在褒贬度与关注度方面的反差问题,应当正确处理好基于全球城市品牌形象塑造传播的量与质的关系。

一方面,要正视全球新闻报道建构映射的全球城市品牌影响力中关注度高于褒贬度的客观情况,重在扩大知名度和关注度,坚持以数量取胜的常规之道。因此,在中国三座全球城市品牌形象“所有所为所说”的塑造传播中,要尽可能推动和引导基于全球城市品牌关注度的容量大提升和大聚焦。

另一方面,要在如何提高褒贬度上下功夫。褒贬度关乎一个全球城市的正面形象和美誉度,可以说怎么重视都不过分,不能仅仅因为在全球城市品牌的影响力上弱于关注度而轻视它。反之,要千方百计提升和改善全球城市品牌的褒贬度(美誉度)。上海、香港、北京要针对全球城市品牌六个维度的优劣,聚焦于更高质量和更高品位的全球城市品牌形象建构,着眼点仍然要在“所有所为所说”上下功夫。

(五)把握“他者本位”与“自我本位”的关系,有意识加强基于“自我本位”的塑造传播

本研究的基于新闻大数据智能判别映射出的A+全球城市与A++全球城市之间的城市品牌影响力之所以落差较大,很大程度在于A++全球城市(伦敦和纽约)在城市发展实力和城市品牌影响力的长期累积所形成的特定惯性优势。与之相比,中国三座A+的全球城市却形成了特定惯性劣势。因此显而易见,在全球城市品牌形象塑造传播中,中国三座全球城市不能任由基于特定惯性视角的“他我形象”的塑造传播所左右,而要扬“自我本位”塑造传播之长,避“他者本位”塑造传播之短。在全球城市品牌影响力塑造传播的实践中,要加强基于“自我本位”城市品牌形象的塑造传播,即立足于“自我本位”,面向全球线上线下,突出基于自我方面的中国三座全球城市品牌的塑造传播。