试论影响马林巴演奏速度的几个因素

闫钰 张晓杰

【摘 要】本文从马林巴的发声原理出发,在简单分析速度对演奏的重要性后有效地分析了不同音区、力度变化和情绪变化对马林巴演奏速度的影响,希望通过探究为大家提供更多参考性意见。

【关键词】马林巴;演奏速度;因素

中图分类号:J625 文献标志码:A 文章编号:1007-0125(2020)33-0071-02

马林巴作为一种常见的木琴,其结构以及音响和一般欧洲的木琴有着明显的不同。其琴键所采用的材质比红木的质地要软,音色更加圆润,演奏过程中也会出现较长的余音。几乎每块琴键下面都会有筒状的共鸣管,这些主要共鸣管的尺寸是和琴键相互适应的。在演奏马林巴的过程中,声音会从琴键传递到共鸣管的孔和薄膜上,就会产生“嗡嗡嗡”的声音。本文主要就影响马林巴演奏速度的几个因素进行讨论。

一、马林巴的发声原理

在实际练习马林巴演奏内容之前,我们都需要了解马林巴的发声原理,这有助于今后更好地提升马林巴演奏的质量[1]。正如古希腊毕达哥拉斯所说,如果弦长的比例为2:1,其就能够产生相隔八度的音,如果弦长3:2,就可以产生相隔五度的音,如果弦长4:3,就可以形成相隔四度的音。在实际学习打击乐的过程中一定要借鉴这一模式和原理。

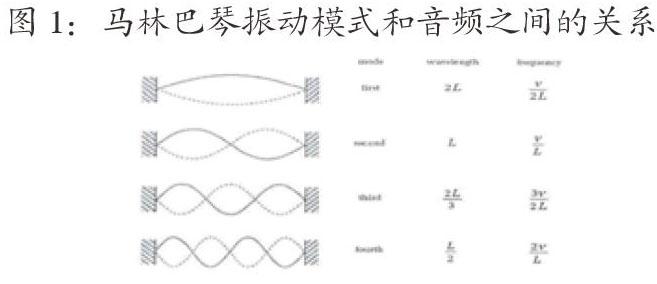

图1显示了不同长度的琴键和共鸣管内部四种主要振动模式对声音波长和频率的影响。在第一种模式下,波长为2L,频率主要为V/2L。在第二种模式下,波长为L,频率为V/L,后面也可以更好地进行推测。从上述的推断可以看出,波长越短,其频率会变得越高。这一原理和橡皮筋发音类似,如果橡皮筋两端拉扯得越紧,其振动的频率就会越高,同样,马林巴内部的波长和共鸣管的长度以及琴键的宽度都有直接的关系。共鸣管越长,相适应的琴键也会越宽,发音波长越长,音色越低沉,频率也会变得越来越低。在实际演奏的过程中,充分理解马林巴的发声原理才能够让演奏的过程变得更加顺利。

二、速度对演奏的重要性

在乐曲的练习和演奏过程中,速度是衡量一个人演奏技巧的重要标准,也是评价乐曲艺术表现力的重要因素。在快节奏等炫技类的音乐作品中,演奏速度的快慢直接影响作品的完成质量和表现力。在演奏不同音区、力度和风格的作品时,不同的演奏方式和速度,会产生不同的音乐效果。即使用不同的速度演奏相同的节奏,其展现出的音乐风格也会有所不同。

因此,无论是马林巴还是其他乐器,速度对于演奏来说都具有很重要的作用。在演奏的过程中,每个音乐形象或多或少都与乐曲进行的速度相关,为了表现不同的情感和情境,需要配合不同的演奏速度,这样才能完整地塑造出准确的音乐形象,更好地表达属于自己的音乐情感。

三、影响马林巴演奏速度的几个因素

(一)马林巴低音区对演奏速度的影响

马林巴低音区振动的图像参见图1前两个模式所示。正因为低音区的琴键又宽又长,共鸣管也较长,所以振动的频率相对较低。因此,在实际演奏低音区的过程中,一定要让演奏的速度向缓慢的频率直接靠拢,以便展现出更好的音乐风格。如果内部敲击的速度过快,就会使得振动波之间相互干扰,最终无法发挥出低音区浑厚的共鸣效果。图2的谱例就可以有效地证明这一点。

图2谱例出自巴赫的《恰空》。图中画圈的演奏符号表示用右手进行单音滚奏,一般也位于马林巴低音区。正是因为旋律中确实存在黑键,因此需要采用三号槌来敲击琴键的边缘,并用四号槌敲击琴键的中心,注意配合弯曲的手肘来更好地进行演奏[3]。另外,可以看到谱子上确实标记了tranquillo(安静地)的符号,需要营造出安静而和谐的氛围。因此,在实际演奏的过程中需要先放缓演奏的速度,并通过让低音区的琴键先进行振动再发挥出较好的共鸣效果。但是,如果一拍敲四下会显得过于松散,如果一拍敲八下则会显得过于紧张,所以只有一拍敲六下才能够更好地发挥作用。在實际演奏单音的过程中一定要注意将音符更好地连接在一起,这样才能够将乐曲的内涵更好地表达出来。

以上的谱例来自Ney Rosauro《前奏曲》的第三首,几乎所有的演奏都属于四槌演奏。它不仅要求每一只手的双音变得非常“整齐”,更要求第一层就保持槌下落。同时注意让两根槌能够同时下落并直接发出声音,但是却不能够一前一后发生,这样会给人一种装饰音的错觉。第二层的音量相对较为整齐,但是左手和右手的力度会直接保持统一,四个音会直接融为一体。注意让整首曲子中的连线保持整齐。

但是其实图3的部分都属于低音区,在实际敲击演奏的过程中一定要能够符合低音区振动的频率,注意曲子开头标记四分音符的速度确定在56。在常规速度下,一连拍八下将不够紧密,却会给人感觉像是在练习十六分音符。

(二)马林巴高音区对演奏速度的影响

在马林巴的高音区,其琴键不仅又短又窄,振动的频率也会变得更高,但是其共鸣时间会显得较为短暂。因此,实际在高音区进行演奏的过程中,其演奏的速度要比在低音区更快,振动的频率也会直接向高音区靠拢,整个演奏过程中将会有更多的长音。但是,如果敲击的速度过慢,音量和音量之间的空隙会显得较大,演奏的密度也会不佳。

以上谱例出自法国著名作曲家比才的《卡门》,乐曲全面地塑造了斗牛士在愉悦氛围中的高大形象。这段旋律要求采用高八度演奏的方式进行演奏。敲击的位置处于高音区,开头的速度标记为116。因此,第四小节演奏的速度应该变得更快[4]。一般可以一共敲击八下,这样就能够和前面四个十六分音符区分开来,并有效地提升演奏的效果。如果连续敲六下会显得过于松散。因此,只有敲八下才能够符合高音区共鸣小和振动快的特点。

以上谱例出自日本演奏家和作曲家安倍圭子所作的《竹林》,叉形的演奏符号表示要用槌杆在琴键的边缘敲击。一般可以用靠近槌头的位置直接敲击琴键,发出饱满的音色,越靠近手握的位置,其音色将会变得越空灵,用这种特殊演奏方式发出的声音,能让人感觉仿佛置身于竹林之中。

只有控制演奏中的速度才能够让滚奏变得更加连贯和流畅。这样一段旋律主要位于马林巴的高音区,加上槌杆多是由木杆制作而成,材质不像毛线那样柔软,所以真正敲击出来的声音显得清脆而短小。多数谱例中标记着大量的连线,为的就是让演奏的过程变得更加顺利。因此,在实际演奏的过程中,一定要让槌杆敲击琴键边缘的速度比敲击琴键中央的速度快一些,这样演奏出的乐曲才会更加流畅。

(三)力度变化对马林巴演奏速度的影响

不同的力度变化也会对马林巴的演奏速度有不同的影响,这主要涉及两方面的内容。

一方面是技术能力的问题,技术的问题主要就体现在力度上。当练习力度的方法错误时,手型、手腕甚至整只胳膊都会紧张和僵硬,而僵硬紧张的演奏状态一定会影响演奏速度。同时,身体状态越紧张就会越用力,演奏动作也会发生变形,演奏速度和效果只会适得其反,就像人在沙滩上跑步一样,越想跑得快反而越跑不快。

另一方面,力度变化对马林巴演奏速度的影响体现在对乐曲的音乐处理上。如果不能正确地对乐曲进行音乐处理,而是采用错误的力度变化进行练习和演奏,不仅会对演奏速度产生较大影响,还会使整个乐曲的音乐表现力大打折扣。

以上谱例出自著名的《damore》。乐曲渲染了一种神秘不安的氛围,以八分音符为一拍,速度为88。在第一行第三小节内部力度在pp的地方,其四音的位置都会直接位于低音区,因此在实际演奏的过程中要能够符合低音区琴键缓慢振动的规律,不仅整体力度应该显得较为均匀,内部个数不能够过于密集,而且力度不能够给人虚无缥缈的感觉[5]。第二行内部存在慢慢变强的地方,四音会直接向上提高八度,音程的关系会变得更加不和谐。因此,如果演奏的速度不断地变快就会使得音乐内部的情绪出现较大的矛盾,一直演奏到最后两小節,内部的情绪会不断地爆发,所以在实际演奏的过程中需要根据不同的位置和符号来协调演奏的速度。

无论是演奏技术能力的问题,还是音乐处理的正确与否,力度变化都会直接影响马林巴的演奏速度。

(四)情绪变化对马林巴演奏速度的影响

除了技术层面的因素,情绪变化对马林巴演奏速度的影响也是很大的,我们往往会忽视这一点。一个人如果精神懈怠、无精打采地跑步,肯定是很难跑快的。但当他情绪饱满、积极努力的时候,常常会跑出意想不到的速度,这就像我们常说的“超常发挥”一样。因此,激发学生演奏的积极情绪、保持适度的紧张和兴奋感,对提高演奏速度也会有很大的帮助。如果忽视情绪的影响,仅仅依靠演奏的技术训练,很难达到最佳的演奏速度。

四、结语

综上所述,本文从马林巴的发声原理出发,在分析完速度对演奏的重要性后有效地分析了不同音区、力度变化和情绪变化对马林巴演奏速度的影响,希望通过以上探究为大家提供更多参考性意见。

参考文献:

[1]刘平.浅述玛林巴琴三种四槌演奏技术[J].齐鲁艺苑,2003,(2):59-61.

[2]汪丹.马林巴演奏中的滚奏技巧[J].剧影月报,2014,(2):67.

[3]关文东.打击乐器中滚奏技巧及棰法浅析[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2003,(S1):134-135+129.

[4]王满.打击乐演奏中的滚奏技法[J].天津音乐学院学报,1997,(2):27-29.

[5]臧萌.马林巴的演奏技巧及情感的表达方式研究[J].艺术研究,2018,(3).

[6]黄乐.马林巴演奏的核心技术及表演美学[J].艺术评鉴,2018,(12).