谁进入医疗卫生单位?

——基于2007-2017年全国高校毕业生调查的分析

夏 洁,吴红斌

(1.北京大学教育学院,北京100871;2.北京大学医学教育研究所∕全国医学教育发展中心,北京100191)

一、问题的提出

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度关注健康事业。党的十八届五中全会提出推进建设健康中国新目标,2016年中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》。2016年习近平总书记在全国卫生与健康大会上强调,“要把人民健康放在优先发展的战略地位”,“要坚持提高医疗卫生服务质量和水平”[1]。党的十九大报告明确提出实施健康中国战略,强调深化医药卫生体制改革,建立优质高效的医疗卫生服务体系[2]。

医疗卫生人才是健康中国和健康事业的重要保障。据《柳叶刀》杂志一项针对中国高等医学教育改革的研究发现,2012年中国共有144000名医学本科毕业生,远超世界其他国家,但有较多医学毕业生并没有选择在医疗卫生单位就业[3]。另外,调查显示,医学生认为医生待遇差,尤其是基层医生工作苦,工资却不如城市打工族,且医疗卫生行业专业性强、学历要求高、培养周期长而学生毕业后收入却不高,令医学毕业生就业选择迷茫、就业满意度相对较低[4]。在新形势下,2017年7月,国务院办公厅发布《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》,指出“坚持把医学教育和人才培养摆在卫生与健康事业优先发展的战略地位”,“探索建立招生、人才培养与就业联动机制”,“吸引优秀人才从事医疗卫生工作”[5]。

高校毕业生是进入医疗卫生单位的主力军。在当前健康中国战略及医学教育改革与发展背景下,很有必要从整体上客观分析进入医疗卫生单位的高校毕业生特征以及近年来的变化趋势。高校毕业生中哪些人进入了医疗卫生单位就业,该群体具有什么样的特征,并呈现怎样的变化趋势?在控制时间因素等条件下,哪些因素显著影响毕业生对医疗卫生单位的就业选择?研究采用全国高校毕业生就业调查2007-2017年横跨10年的数据,对上述问题进行回应。本研究的理论和现实意义在于:(1)通过分析进入医疗卫生单位的毕业生群体特征及其随时间的变化趋势,一定程度上反映医疗卫生人力资源的发展水平;(2)从个体人力资本、家庭社会经济背景、职业价值观等维度探究高校毕业生选择医疗卫生单位的影响因素,丰富关于医疗卫生领域高校毕业生就业的研究;(3)通过分析进入医疗卫生单位的毕业生特征(如受教育程度、就业满意度等)及在校学习过程,为医学教育人才培养理念和实践提供依据,同时也为医疗卫生人力资源开发和管理提供政策依据。

二、文献简述

针对医疗卫生人才队伍发展及现状,崔霞指出改革开放以来我国医疗卫生事业发展迅速,医药卫生人才总量和结构发生了较大变化,这体现在总量持续增长,性别结构上男性占比有所下降,城乡结构上农村医师所占比例有所提高,医疗卫生人才学历水平整体上升[6]。针对高校毕业生在医疗卫生单位的就业,当前研究主要从医学生出发,研究不同医学院校、不同医学二级学科高校毕业生的就业形势、就业状况、就业观念等。美国组织行为学家施恩提出“职业锚”的概念,即“当一个人不得不做出选择的时候,他或她无论如何都不会放弃的职业中的那种至关重要的东西或价值观”[7]。与职业锚类似,学者们关注医学生的就业观念。朱慧等指出医学毕业生的就业观念正确与否直接影响其是否适应社会并达到成功就业,高校毕业生择业的主体意识越来越强,经济收入的高低已经成为高校毕业生选择职业的重要因素,同时医学生就业有多元化发展趋势,如选择成为科研人员、教师、党政干部、企业管理人员等[8]。方爱珍和李红调查发现,高校扩招、升学机会有限、医院用人需求与毕业生就业意向的结构性矛盾、毕业生就业期望高,使得医学专业毕业生就业难度加大,优秀的临床医学专业毕业生期望留在大城市的知名大医院,就业观念上追求名气、地位和一次就业定终身[9]。由于就业市场“岗少人多”,许多单位存在“人才高消费”,对应聘者都要求具备硕士或博士研究生学历,这也导致医学专业毕业生升学意愿普遍较高,升学率高于其他专业,并呈现出逐年上升的趋势[10]。时间趋势的另一发现是,医学专业毕业生基层就业率偏低,呈现逐年下降的趋势[11]。从就业观念或职业价值观来看,医学毕业生择业时最看重的因素依次为个人发展空间及培训和晋升机会、工作与兴趣、爱好的吻合度、薪酬福利及工作地点、专业对口,这与其他专业毕业生就业存在一定差异[12]。同时,已有研究指出不可忽视医学生就业观念和行为选择所表现出的越来越明显的功利主义倾向[13]。

具体到毕业生就业的影响因素,根据人力资本理论,人力资本是个人内在的生产能力,可以通过对教育、在职培训及健康等方面的投资而得到提升。个体通过投资教育获得收益,体现为更高的劳动收入、更好的工作机会、更高的就业可能性[14]。社会资本理论认为,理性的行动者在行动中获取和使用的嵌入在社会网络中的资源,可以使个体行动获得成功[15]。研究发现,人力资本和社会资本对高校毕业生就业有显著影响[16]。人力资本越丰富,高校毕业生越倾向于社会地位较高的单位就业,家庭社会资本越充裕,高校毕业生更倾向于选择经济发达、高收入的地区,以及高收入高风险的行业[17]。一般而言,常用学科专业、学历层次、学习成绩、辅修或双学位、奖学金、资格证书等指标衡量高校毕业生人力资本;同时,常用家庭社会经济地位衡量个体的家庭背景和社会资本,主要包括父母的受教育水平、父母的职业和家庭收入等指标[18]。此外,家庭所在地、学生人口学统计特征也是高校毕业生就业的重要影响因素。

通过梳理文献发现,近年来医疗卫生人才能力素质不断提升,体现在学历和职称不断提高,但是更加深入细致的分析相对较少。

三、数据与方法

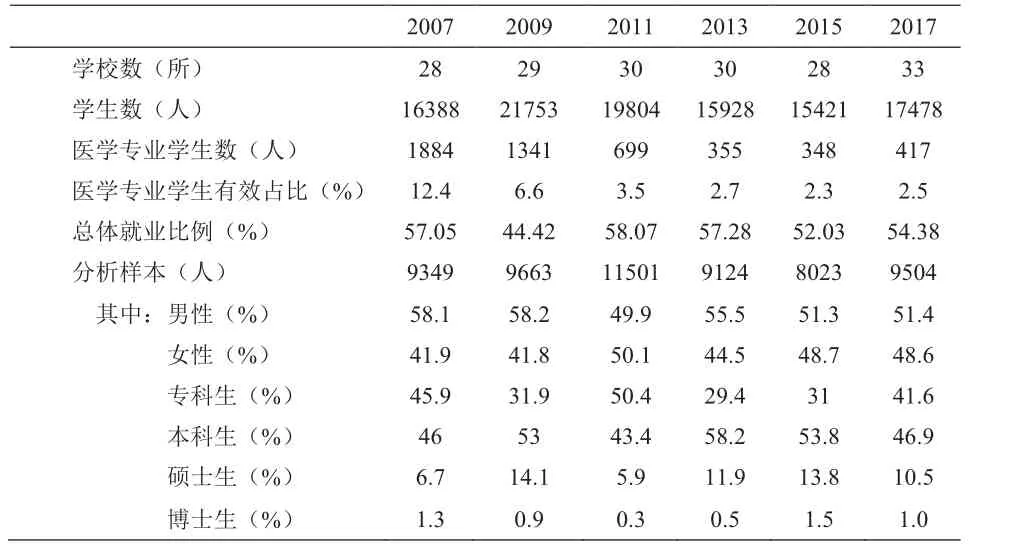

1.数据说明

本研究所用数据来自教育部人文社科重点研究基地北京大学教育经济研究所于2007年、2009年、2011年、2013年、2015年、2017年开展的6次全国高校毕业生就业状况抽样调查。调查对象为当年应届毕业生。表1为样本基本情况。本研究的分析样本为已确定就业(即已确定就业单位,升学除外)的毕业生群体。2007、2009、2011、2013、2015和2017年样本毕业生在医疗卫生单位的就业比例分别为4.9%、1.5%、1.1%、3.0%、1.2%、1.2%,2007年相对较高。根据《中国劳动统计年鉴》城镇单位就业人员行业构成数据,本研究样本数据能一定程度上反映医疗卫生行业从业人员情况。

2.研究方法

通过描述统计反映进入医疗卫生单位的毕业生特征以及不同年份的变化情况。主要关注:(1)毕业生群体特征,即学生人口统计学特征和家庭社会经济背景;(2)院校学习情况(包含但不限于毕业生人力资本变量),相关指标有学习成绩排名、专业与兴趣吻合情况、是否担任学生干部、是否获得职业证书、对学校实习的评价;(3)求职与就业,即毕业生求职偏好和就业评价,就业状况具体包括职业与专业匹配、学历匹配、就业满意度等情况。

按照毕业生确定工作单位的性质,将其分为“进入医疗卫生单位”和“未进入医疗卫生单位”,构建二值选择Logit模型,采用时间固定效应,模型公式为:

表1 样本情况

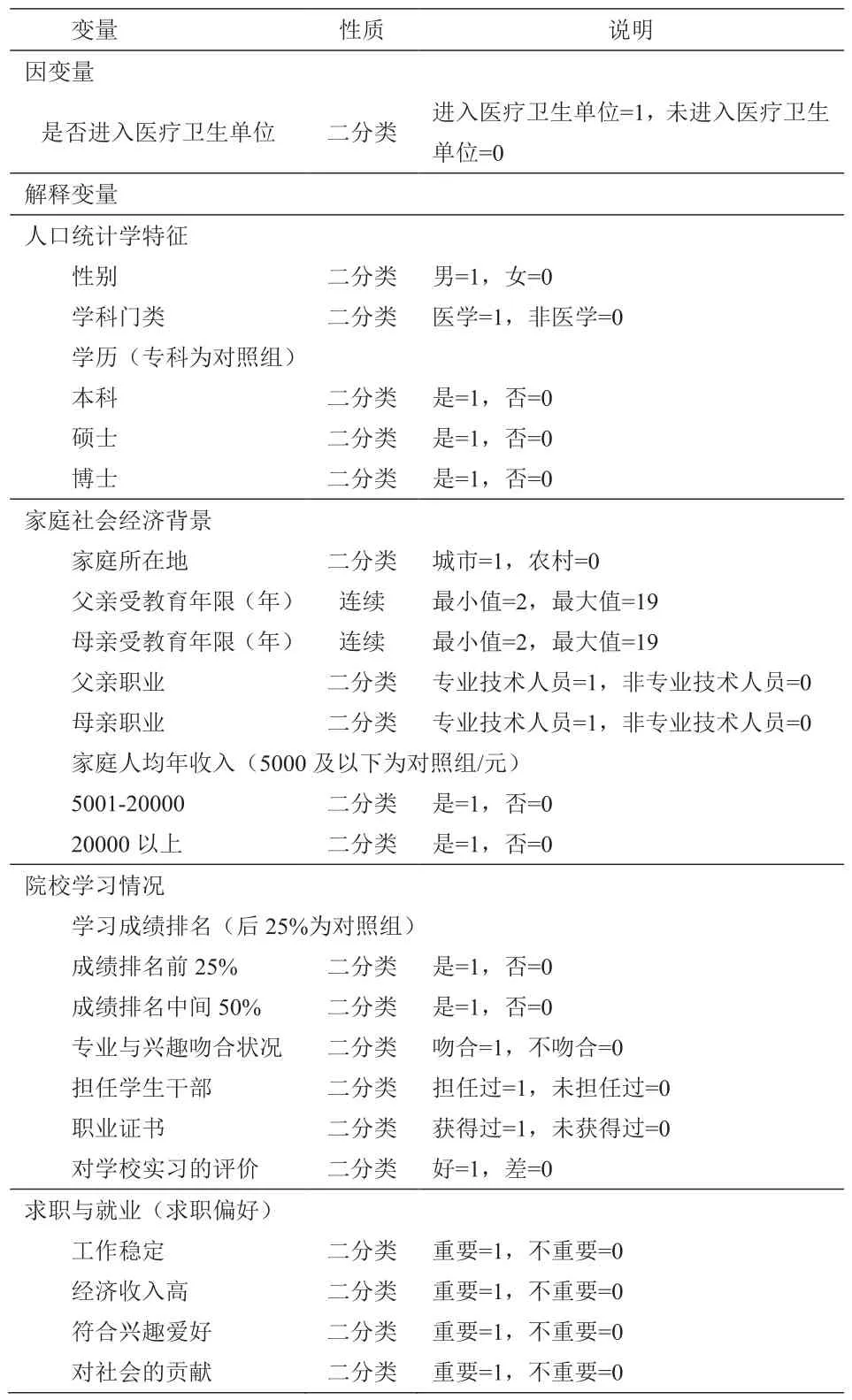

其中i表示毕业生个体;t为年份;因变量Y为是否进入医疗卫生单位;Pit为进入医疗卫生单位就业的概率;βk为解释变量影响毕业生进入医疗卫生单位的系数,表示相应解释变量取值变化一个单位引起进入医疗卫生单位与未进入医疗卫生单位对数机会比率的变化量;α是常数项;μ为随机扰动项;Xk是解释变量。回归模型各变量的赋值情况详见表2。

四、进入医疗卫生单位的毕业生特征分析

1.进入医疗卫生单位的毕业生群体特征

在性别上,2007-2017年进入医疗卫生单位的毕业生男性占比均低于女性,且男性在整体上呈现下降趋势,从2007年的46.5%下降到2017年的32.2%。参考2017年《中国教育统计年鉴》中普通本专科女学生占比52.5%,以2017年进入医疗卫生单位的女性毕业生占比67.8%为例,可以认为进入医疗卫生行业的毕业生中女性比例相对偏高。在学科上,医疗卫生单位就业的学生中医学生占比明显高于非医疗卫生单位,体现了医疗卫生行业高度的学用匹配和专业性。但需注意,10年来医疗卫生行业就业的医学生占比总体上呈下降趋势。

从家庭背景来看,医疗卫生单位就业的毕业生大部分为城市生源,城市生源占比10年年来稳中有升,农村生源约占三分之一。医疗卫生单位就业的毕业生父母教育程度总体上较弱,且弱势有所加剧,这体现在进入医疗卫生单位的毕业生超过7成其父母均未上过大学,10年来该比例略有上升;同时,父母均上过大学的比例10年来趋于稳定,但是非医疗卫生单位就业毕业生父母均上过大学的比例逐年提高,相对来说医疗卫生单位就业毕业生的父母教育背景越来越弱。从父母职业来看,进入医疗卫生单位的毕业生父母为专业技术人员的比例与未进入医疗卫生单位的毕业生父母为专业技术人员的比例相比,差别较小。家庭经济背景上,相比非医疗卫生单位就业的毕业生,医疗卫生单位就业的毕业生家庭人均年收入较低。

表2 变量定义

2.进入医疗卫生单位的毕业生院校学习情况

院校学习集中反映了毕业生的人力资本情况。如表3,进入医疗卫生单位就业的毕业生人力资本水平逐年上升,这具体体现在:(1)毕业生学习成绩较好。排在后25%的学生占比较低,排在前25%的优秀学生比例6年中有4年超过了非医疗卫生单位就业的毕业生;(2)毕业生专业与兴趣吻合度较高;(3)毕业生中担任学生干部的比例逐年升高,渐过半数;(4)毕业生获得职业证书的比例增幅较大。与此同时还应注意,进入医疗卫生单位的毕业生担任学生干部和获得职业证书的比例仍然低于另一群体。同时,进入医疗卫生单位就业的毕业生对于学校实习的评价自2011年以来有所下降,近年来负面评价有所增加。

表3 2007-2017年医疗卫生单位就业毕业生院校学习情况(%)

3.进入医疗卫生单位的毕业生求职偏好与就业评价

求职偏好通过“选择或确定工作单位时重视的因素”一题来反映,实际上代表了个体的职业价值观。问卷采用4点量表,从1到4代表某一因素在毕业生确定工作单位时重要性递增。表4显示,在某些年份,相比非医疗卫生单位就业的毕业生,医疗卫生单位就业毕业生显著看重“工作稳定”和“对社会的贡献”。毕业生求职偏好随时间存在一定的变化,可做进一步探索。

毕业生的就业评价通过“工作与专业的相关程度”“从事现在工作实际需要的教育层次”和“对所找到工作的满意度”,即学用匹配度、学历匹配度和就业满意度来考察。总体来看,与非医疗卫生单位就业的毕业生相比,医疗卫生单位就业毕业生的学用匹配度高,学历匹配度和就业满意度较低。

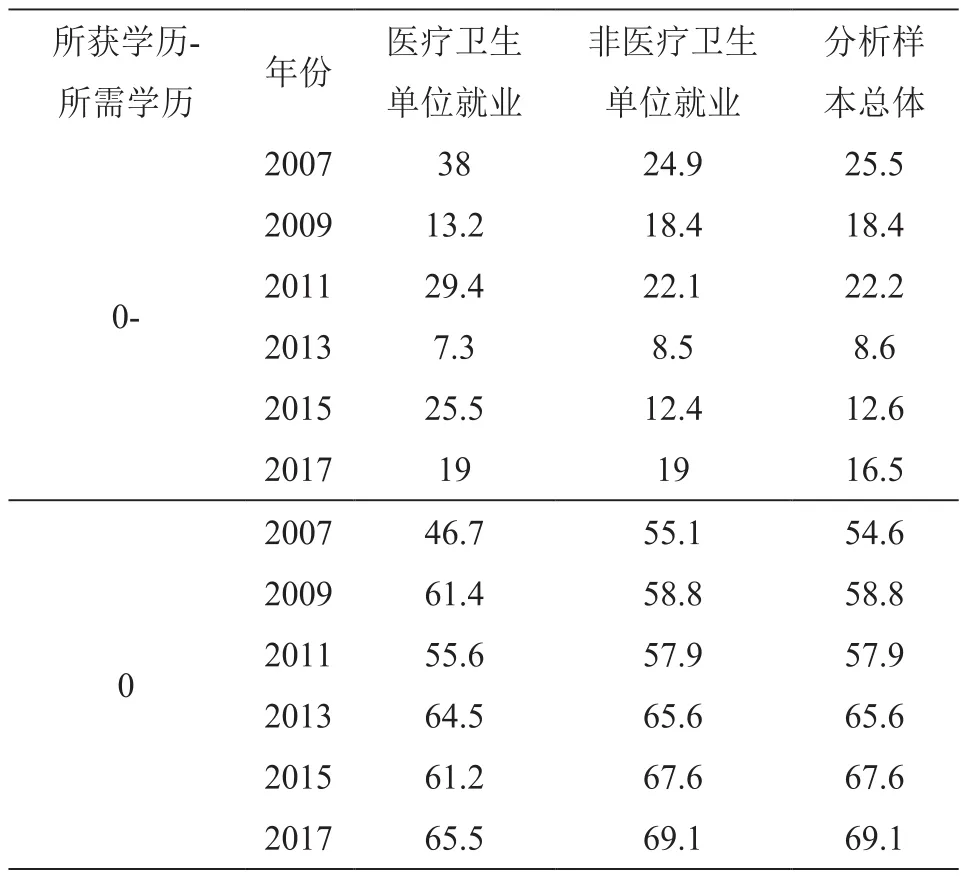

将“工作与专业相关程度”划分为“非常对口”“对口”“一般”“不对口”“非常不对口”五类。整体来看,进入医疗卫生单位的毕业生学用匹配度高。体现在医疗卫生单位就业的毕业生专业非常对口的比例明显高于非医疗卫生单位就业毕业生群体,毫不相关的比例则明显低于非医疗卫生单位就业毕业生。进入医疗卫生单位的毕业生学用匹配度10年来有波动,毫不相关的比例有所上升,表明近几年一些非医疗卫生相关专业的毕业生进入了医疗卫生单位就业。在学历匹配上,将被调查者的学历和胜任即将从事的工作实际需要的教育层次做差,差值为0则学历匹配。表5显示,10年来毕业生学历不足比例下降,学历匹配比例上升,劳动者整体受教育程度提高。但相比于非医疗卫生单位就业毕业生,医疗卫生单位就业毕业生的学历匹配度仍需要提高。

在就业满意度上,将毕业生对所找工作的满意度划分为“满意”“一般”“不满意”三类。整体来看,医疗卫生单位就业的毕业生工作满意度较低。除2011年外,医疗卫生单位就业毕业生对工作持满意态度的比例均低于非医疗卫生单位就业的毕业生群体,约2.8~13.3个百分点。近年来,毕业生工作满意度有所上升,医疗卫生单位就业毕业生对工作持满意态度的比例由2007年的40%上升至2017年的66.6%。与此同时,医疗卫生单位就业毕业生对工作的负面评价仍需要关注,对工作持不满意态度的毕业生比例经历了由2007年的14.3%下降至2015年的2.1%之后,于2017年再次高达13.5%。

表4 毕业生确定工作单位时看重因素的均值比较

表5 2007-2017年毕业生学历匹配情况(%)

五、医疗卫生单位从业的影响因素分析

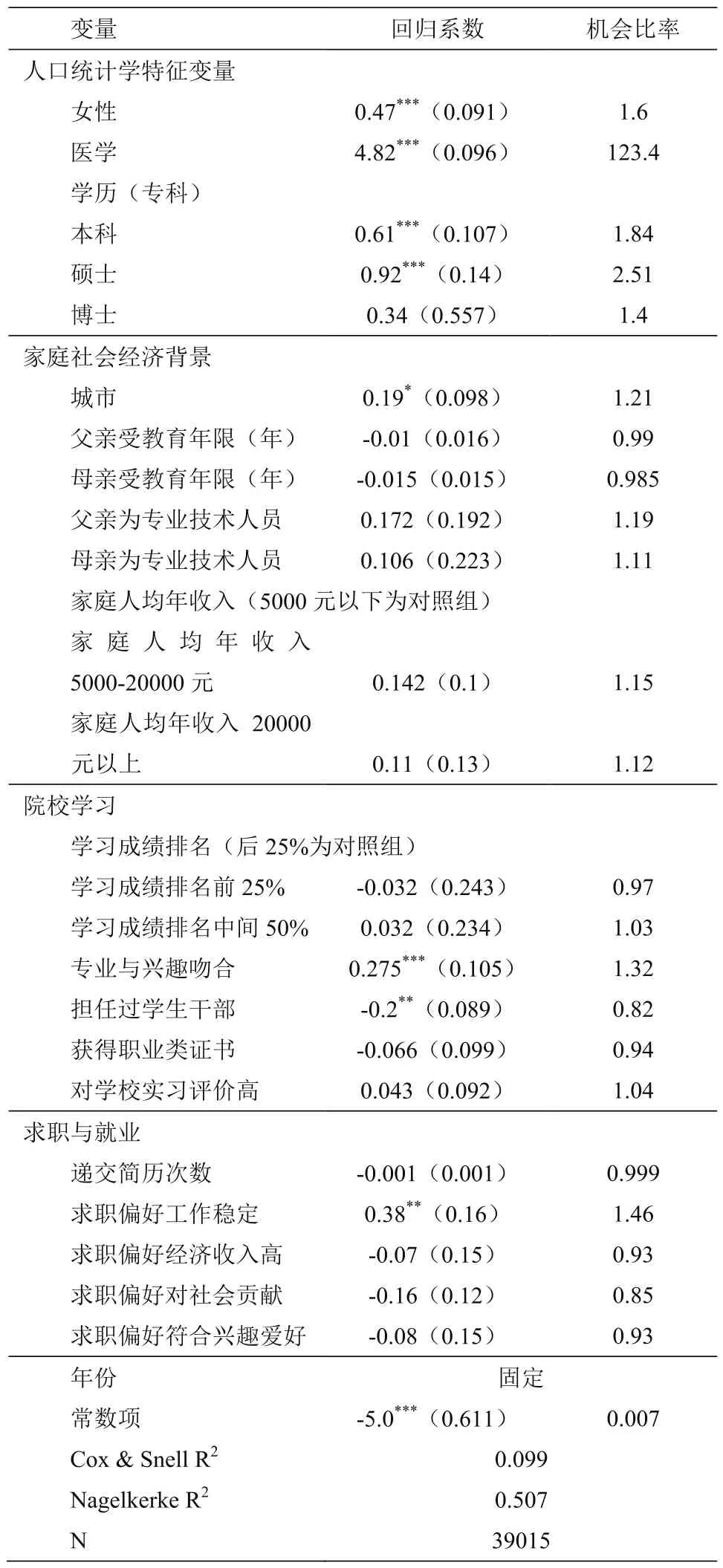

根据公式(1),得到表6的回归结果。模型整体上显著,拟合优度为0.507,拟合程度较好,可信度较高。对模型中的解释变量进行多重共线性检验,解释变量不存在多重共线性,可以全部纳入模型。

人口统计学特征方面,女性、学科背景为医学、硕士学历选择医疗卫生单位就业的概率显著更大。家庭社会经济背景方面,家庭所在地的城乡性质是毕业生选择医疗卫生单位的显著变量,来自城市的毕业生选择医疗卫生单位的概率更大。院校学习上,专业与兴趣吻合度越高,毕业生选择医疗卫生单位的概率越大。与没有担任过学生干部的毕业生相比,在控制其他变量之后,大学期间担任过学生干部的毕业生选择医疗卫生单位的概率显著更小。求职偏好上,医疗卫生单位就业毕业生更看重工作的稳定性,有此偏好的毕业生选择医疗卫生单位的概率显著更高。回归结果表明,在时间固定效应下,控制其他条件,家庭社会经济背景、学习成绩、求职努力对于毕业生进入医疗卫生单位没有显著影响。

六、结论与建议

1.进入医疗卫生单位的毕业生学科背景日益多元,毕业生人力资本水平较高且有上升趋势。10年来进入医疗卫生单位的毕业生中医学生占据绝大多数,具有医学背景是进入医疗卫生单位的重要因素。与此同时,进入医疗卫生单位的医学生占比从2007年的88%下降到2017年的68.6%,意味着非医学背景毕业生进入了医疗卫生单位有所增加。人力资本方面,与崔霞[6]提出的改革开放以来中国卫生人才素质能力不断提升,学历整体提高相一致。本研究还发现:进入医疗卫生单位的毕业生学习成绩更好,专业与兴趣更加吻合,担任学生干部的比例和获得职业证书的比例逐年提高。这说明了进入医疗卫生单位的毕业生人力资本有所上升。

2.进入医疗卫生单位的毕业生学用匹配度高、学历匹配度较低。医疗卫生行业毕业生学历不足比例明显较高,反映了医疗卫生行业的高学历要求。这一方面是因为医疗卫生行业高度专业化的属性,另一方面也可能是因为近年来整个劳动力市场的高学历取向。在医学毕业生数量增加、毕业生就业期望高,但核心城市医疗卫生单位岗位有限的情况下,许多单位“人才高消费”,一线城市对医学毕业生的学历需求体现在硕士生及以上学历不断上升,本专科生明显减少,甚至要求具备海外留学背景[10]。此外,研究显示的近年来进入医疗卫生单位的毕业生就业满意度有所上升,这可能和近年来我国相关医疗卫生改革政策相关。

表6 医疗卫生单位从业影响因素的多元Logit回归结果

3.对医疗卫生单位的就业偏好存在显著的性别和城乡差异。结果显示,女性毕业生更倾向于进入医疗卫生单位,男性毕业生占比不断下降。《中国卫生健康统计年鉴》显示,2015年和2016年全体卫生人员中女性占比分别为69.7%和70.6%,男性占比分别为30.3%和29.4%。已有研究发现女性就业选择更加注重稳定性,男性表现出较为明显的风险偏好[19]。本研究发现重视工作稳定的毕业生更可能会选择医疗卫生单位就业,这一定程度上解释了相对于男性,为什么女性更倾向于进入医疗卫生单位。此外,描述统计和回归结果均发现城市毕业生进入医疗卫生单位的概率更大,这可能有助于解释卫生人力资源配置的城乡分配不均等现实问题。在高校毕业生集中于一线和二线城市就业的大背景下,来自城市的毕业生更不可能选择基层医疗卫生单位就业,基层医疗卫生人才的引进和素质提升需进一步探索。

4.所学专业与兴趣吻合度越高、求职重视工作稳定性的毕业生更有可能选择医疗卫生单位就业。由此可见,对本专业是否有兴趣可能是毕业生跨行就业的显著影响因素。本研究发现,到医疗卫生单位就业的毕业生对工作稳定性、工作地点、个人发展空间持满意态度的比例较高,对社会地位、独立自主性、工资福利持满意态度的比例较低。这意味着当前医疗卫生单位能够较大程度上满足毕业生对职业稳定的要求。

基于以上研究结果,本文认为:第一,从医疗卫生行业来看,面对医疗卫生行业对人才的高要求和当前相对较低的工作满意度,面对医疗卫生行业较大的性别差异、日益多元的人才构成等就业现象,相关部门要充分把握高校毕业生群体特征和求职偏好,要创设更具吸引力的福利待遇和职业发展环境,采取针对性措施提高医疗卫生单位对毕业生的吸引力。第二,对于高校,要提供给学生更加多样多元的课业选择和更好的学生支持服务,要进一步改善和提升实习质量,要积极帮助学生建立、维持和提高专业兴趣,引导学生正确认识所要进入的行业和职业。第三,对于医学毕业生或需要进入医疗卫生单位的其他专业毕业生,要充分认识到医疗卫生单位的专业性强、高学历等特征,做好学业和职业规划,提升人力资本,提高就业质量。