基于流域尺度的黄河水生态补偿机制

杨玉霞,闫 莉,韩艳利,王瑞玲,高 龙,赵钟楠

(1.黄河水资源保护科学研究院,河南,郑州 450004; 2.水利部发展研究中心,北京 100038;3.水利部水利水电规划设计总院,北京 100120)

黄河流经9省区,黄河流域面积79.5万km2,是我国“三屏两带”生态屏障的重要组成部分,同时也是我国重要的能源化工基地和农产品主产区[1]。流域内分布有多处我国重要的生态功能区和重点开发区,经济社会发展与水资源水生态保护矛盾突出。黄河流域水资源短缺[2-3],构建流域水生态补偿机制,是协调流域水资源开发利用与生态环境保护矛盾、推动黄河流域生态保护与高质量发展、调动流域各方保护治理积极性的重要手段。

黄河流域生态补偿已有研究主要集中于相关立法、流域某段或者某个地区的补偿机制与标准核算、补偿方式等[4-6],研究难点是水源涵养区、跨省界污染、下游滩区的生态补偿问题等[7-12],李国英[13]、董战峰等[14]从流域层面提出了生态补偿的框架和思路。流域各省区积极探索水生态补偿实践,上下游跨省及省内部分地区建立了以横向补偿为主的水生态补偿机制,但流域尺度的水生态补偿研究尚未开展。

1 水生态补偿现状与存在问题

1.1 现状

1.1.1流域上下游跨省横向生态补偿

财政部等印发的《支持引导黄河全流域建立横向生态补偿机制试点实施方案》(财资环〔2020〕20号)(以下简称《实施方案》),是黄河流域建立跨省生态补偿机制重要的指导性文件,引导流域省区间逐步建立横向生态补偿机制。2011年渭河流域陕西省与甘肃省天水市、定西市政府签订了生态补偿协议,陕西省向渭河上游甘肃省两市缴纳水质保护补偿资金,实现渭河污染跨省同治。2012年,陕西、甘肃两省部分地市签署了“渭河流域环境保护城市联盟框架协议”[15],标志着跨省流域生态补偿机制在陕西、甘肃两省得到实施。

1.1.2黄河流域各省区生态补偿

青海省黄河源区生态补偿以纵向中央转移支付为主,多以草原生态保护、农牧民生活及子女教育等形式进行补偿性质的补贴,出台了退牧还草、生态公益林、草畜平衡补偿、天然林资源保护、农牧民基本生活燃料费补助等生态补偿政策,一定程度上减少了区域为保护生态环境引起的经济社会发展损失。内蒙古、宁夏部分区域实施了水权转换,由新建工业企业出资进行灌区节水改造,农业结余水量指标转换给新建工业企业,探索开展横向行业间生态补偿工作[16-17]。宁夏回族自治区印发了《关于建立生态保护补偿机制推进自治区空间规划实施的指导意见》《自治区对市县重点生态功能区转移支付办法》等政策措施,全区探索建立了上下游横向生态保护补偿机制。2017年位于渭河流域的陕西省在水质补偿的基础上,开展了渭河生态流量补偿探索[18],以宝鸡峡断面满足生态流量指标要求为依据,陕西地方政府对上游用水户进行生态补偿。山西省自2009年以来,对省内跨界河流实施补偿机制试点[19],根据水质改善情况,对各市县实行梯次扣缴和奖励的激励机制。河南省2008年、2009年先后在沙颍河、海河流域开展了生态补偿机制试点,探索完善水生态补偿机制工作[20]。为全面改善水环境质量,自2010年以来,河南省各地市均实行地表水水资源质量生态补偿机制,促进了部门联动机制的建立和水污染防治工作的开展,水资源质量明显改善。总体来看,黄河流域跨界水生态补偿方面已积累了一定的实践经验,对跨界流域水生态补偿机制的建立进行了积极探索。

1.2 存在问题

1.2.1水生态补偿实践基础十分薄弱

黄河流域水生态补偿实践多为局部、点状、分散区域,涉及两省区或省内地市,实施范围有限,主要以水质作为补偿标的,水量仅限于局部区域行业间水权转换,未体现各省区对维持河流水资源方面应承担的保护责任和超指标引水的处罚责任。黄河流域水资源短缺、生态环境脆弱且跨区域性特征明显,水生态补偿涉及方方面面因素,目前实践基础十分薄弱,难以体现黄河流域特点。

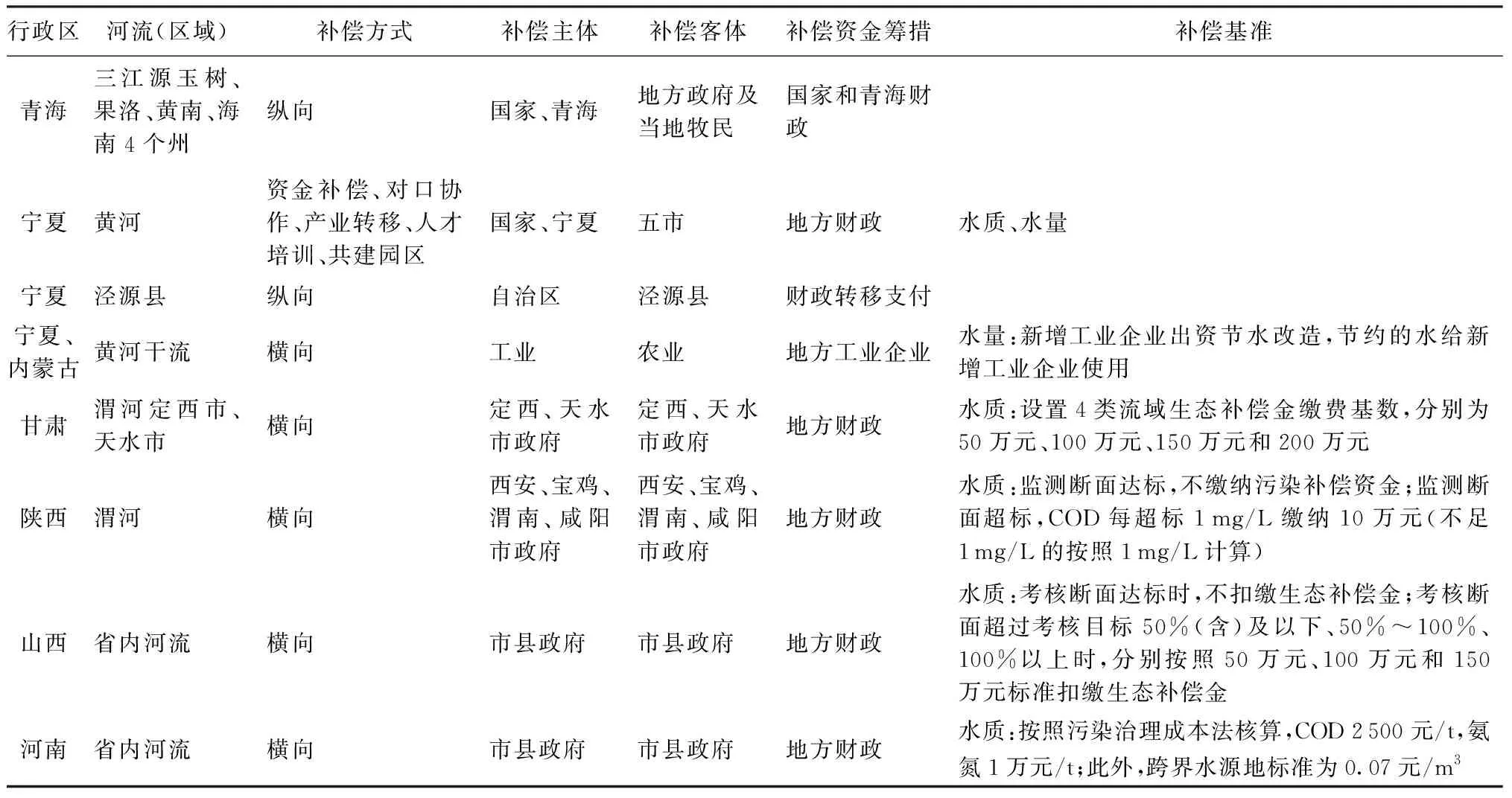

1.2.2水生态补偿标准不统一且标准低

流域已有水生态补偿实践没有统一的标准,且补偿的资金真正用于流域生态保护工作的情况较少。以三江源为代表的重要水源涵养区生态补偿标准低,与区域为保护水资源牺牲的经济发展难以匹配,河南、山西、甘肃标准各异(表1),难以统一量化补偿标准,提出合理的流域水生态补偿标准有待研究确定。

表1 黄河流域水生态补偿实践现状Table 1 Current situation of water ecological compensation practice in the Yellow River Basin

1.2.3水生态补偿缺乏流域整体性要求

目前流域水生态补偿机制多局限在局部跨界区域,流域上下游、左右岸省区间对横向生态补偿的认识不统一,缺乏组织管理机构、生态补偿专项资金来支持流域上下游省区间建立水生态补偿机制,难以站在流域整体性角度建立长效补偿机制。

1.2.4水生态补偿激励政策引导不足

流域跨界污染和水事矛盾突出,建立水生态补偿机制困难重重。现状国家纵向补偿资金难以落实,缺乏类似长江经济带生态保护修复奖励资金和政策[21],来引导和激励流域上下游建立生态补偿机制。

2 黄河流域水生态补偿机制构建

黄河流域资源禀赋条件差[22],资源性缺水,生态环境脆弱,水资源开发程度高[23],跨界水污染矛盾突出,经济社会发展刚性需求引发的水资源供需失衡与生态环境影响日趋凸显。流域上中游七省区发展不充分、不均衡,重要水源涵养区生态保护对整个流域具有举足轻重的作用,区域经济社会发展为涵养水源做出了巨大牺牲,迫切需要依托流域现有水资源管理体制,紧抓水量、水质要素,突出重要水源涵养区补偿重点,实施分区分类补偿,搭建平台,强化取用水总量全过程监管,建立黄河流域水生态补偿机制,形成生态共建、环境共治、成果共享的良好局面。

2.1 黄河流域水生态补偿机制构建原则

2.1.1以横向作为流域水生态补偿的主导

各省区既是水资源水环境的保护者又是破坏者,因此,各省区应作为补偿的主体也是补偿的客体。结合全国各流域已有实践经验[24-25],国家给予的生态补偿资金多用于试点期鼓励建立横向补偿或奖励目标完成情况比较好的省区,不具备长效性。因此,借鉴已有实践经验和模式,黄河流域应建立横向补偿为主、纵向补偿为辅的补偿模式。

2.1.2以水量作为流域水生态补偿的核心

黄河流域水土资源空间不匹配,水资源供需矛盾突出[26],国家实行黄河水量统一调度,现行水资源管理体制为实施流域水生态补偿奠定了良好的基础。流域各省区经济社会发展对黄河水资源高度依赖,现行黄河水资源管理制度对流域各省区的取用水量作出了明确要求,但超指标取耗水现象仍然存在。流域水生态补偿工作中,强化水资源是最大的刚性约束,将各省区产水量及取耗水量等水量指标作为流域水生态补偿的核心要素,依据国务院批准的黄河“八七分水方案”,量化其对水资源水环境的影响程度。

2.1.3以水质作为流域水生态补偿的补充

在黄河干支流所在区域把水质作为补充要素建立水生态补偿机制,以相邻行政区的出境断面水质是否超水质目标来界定流域上下游行政区的补偿关系,确定黄河水污染损害评价技术方法,定量评价上游区域对跨界水环境影响的程度和范围。

2.1.4以重要水源涵养区作为流域水生态补偿的重点

三江源、祁连山、甘南、若尔盖等是国家重要水源涵养区,构成国家重要的生态屏障,是中华民族的生命之源,其生态保护不仅对黄河流域极其重要,且具有全国性乃至世界性的重要意义。三江源等地区位于高寒地区,生态环境极为脆弱,其水源涵养功能退化会加剧流域水资源短缺形势,制约黄河中下游地区经济社会发展。同时,三江源等地区为维护水源涵养功能而被限制发展,付出了巨大的发展机会成本,生态保护内生动力不足。因此,黄河流域水生态补偿应以重要水源涵养区为重点,协调水源涵养保护区与水资源开发利用区利益平衡关系,促进黄河流域水生态有效保护和区域间均衡发展。

考虑重要水源涵养区产水量贡献,中央政府应作为三江源、祁连山、甘南、若尔盖等重要水源涵养区生态补偿的主体,设立重要水源涵养区水生态补偿专项资金,采取纵向补偿方式,通过财政转移支付给予适当的定额补助。同时,考虑中上游对下游水资源量的贡献,在国家政策下逐步引导建立下游省区对中上游省区横向补偿的长效机制。

2.2 黄河流域水生态补偿机制内容

借鉴我国及流域水生态补偿实践经验,构建黄河流域水生态补偿机制,明确主客体、补偿标的、补偿资金测算方法、水生态补偿基金设立、监管考核平台搭建等内容,重点研究补偿资金测算方法,提出水生态补偿试点建议。

2.2.1中央引导,地方为主

黄河流域人类活动历史悠久,水土资源开发强度大,生态环境深受人类活动频繁干扰的累积性影响,流域各省区为保护水资源作出了巨大贡献,中央财政应设立水生态补偿专项资金给予奖励,鼓励上中下游地方政府积极开展流域水资源水环境保护工作。

同时,部分省区水资源利用方式仍较为粗放,节水管理制度不完善,水价形成机制不健全,跨界水质超标现象依然存在,因此,流域各省区应作为水生态补偿的主体,实施水资源节约与保护、水环境治理与保护,通过考核采取奖惩办法,督促企业和居民履行水资源保护责任,改善流域水环境质量,保障流域水资源可持续利用。

2.2.2水质水量,横向主导

黄河流域水生态补偿选定水量、水质指标,实行梯级横向补偿。水量、水质指标未达到要求的省区,按照超“八七分水方案”分配指标的比例、超水质目标的程度扣缴生态补偿资金,纳入流域水生态补偿基金统一管理。贡献水资源的省区和优于供水量分配指标、省界断面水质目标的省区,根据产水量贡献大小、用水量占分配供水总量的比例、省界断面主要因子优于水质目标的程度,通过流域水生态补偿基金给予补偿,结合区域水权交易、水价改革和排污权交易等市场化手段建立横向补偿机制。同时中央财政安排黄河流域水生态补偿专项资金通过纵向补偿方式对重要水源涵养区、目标完成情况较好的省区给予奖励。

2.2.3设立基金,搭建平台

设立黄河流域水生态补偿基金,由中央水生态补偿专项资金、省区水生态补偿资金组成。其中中央政府配套一部分资金作为中央水生态补偿专项资金,流域内省区水生态补偿资金作为扣缴不满足水质、水量指标要求省区的补偿费。中央水生态补偿专项资金主要是对黄河流域水资源水生态水环境保护贡献省区的奖励,重点是对流域重要水源涵养区的奖励;省区水生态补偿基金主要用于水源涵养、水环境治理、生态环境保护等工作。

成立水生态补偿专项基金管理办公室,建立协商协调机制,搭建流域上下游、左右岸不同区域的交流平台,促进黄河流域上下游形成“共同抓好大保护、协同推进大治理”的局面。

2.2.4监测评估,监管考核

加强流域水资源水环境监测评估体系建设,完善流域取水许可和省界水质断面远程监控系统。黄河流域水生态补偿基金管理办公室根据补偿指标的监测评估结果,按照“当年考核、次年补偿”的原则,核定流域各省区上一年度各补偿指标的完成情况,提出补偿资金建议等,履行对补偿资金的监管工作,负责对各省区补偿资金的使用情况进行定期监督检查。审计部门定期对各省区补偿资金使用情况进行审计,聘请第三方对资金使用效果定期开展绩效评估。

2.3 黄河流域水生态补偿资金测算

2.3.1补偿资金测算思路

根据黄河“八七分配方案”和《全国重要江河湖泊水功能区划》,对各省区耗水量及省界断面水质目标提出了管理要求,一直作为黄河水资源和水环境管理的重要依据。因此,考虑水资源量贡献、用水总量控制、出境断面水质3类因素,以现行的相关规划、管理制度为依据,选取明确、公认的量化指标作为流域水生态补偿指标进行补偿资金测算。

a. 水资源量贡献因素。根据《黄河流域水资源综合规划》[27],采用1956—2000年水文资料系列统计分析,青海省产水贡献最大,其次是甘肃、陕西和四川,宁夏、内蒙古、河南、山东4省区产水量远不及耗水量指标。各省区地表水资源量扣减实际用水量后在流域产水量中所占的比例可作为界定流域内各省区水资源量贡献的依据。

b. 用水总量控制因素。黄河“八七分水方案”一直以来在黄河水量分配及调度中发挥了重要作用,可作为用水总量控制的关键依据。

c. 省界断面水质达标因素。依据国务院批复的《全国重要江河湖泊水功能区划》中省界断面水质目标,考虑最严格水资源管理制度考核要求,选取黄河干支流省界断面COD、氨氮2个因子的达标状况作为水质要素。

2.3.2补偿资金测算

按照水资源量贡献、用水总量控制、省界断面水质达标率3项指标,分别制定补偿标准[28]。

a. 水资源量贡献补偿金。水资源量贡献补偿金用于激励省区对流域水资源的贡献,该部分补偿不考虑取耗水量超过自身产水量的省区。流域内各省区的年均地表水资源量,扣除省区当年耗水量后,即为该省区对流域贡献的水资源量,其在流域地表水资源总量扣减流域当年耗水量后所占的比例即为该省区水资源量贡献率。从黄河流域水生态补偿基金中划出一部分资金作为流域水资源量贡献补偿金(S0),各省区根据其水资源量贡献率按比例获得相应补偿金额,其中年度水资源量贡献补偿金总额可考虑水资源费征收标准进行确定,由流域管理机构和省区水行政主管部门共同协商确定比例。测算方法为

(1)

式中:Si1为i省区可获得的年度水资源贡献补偿金,万元;S0为流域年度水资源贡献补偿金总额,万元;Wi产为i省区地表水资源量,亿m3;Wi为i省区年耗水量,亿m3;n为流域内耗水量未超过自身产水量的省区数量,个。

b. 用水总量控制补偿金。对于年耗水量超过取水指标的省区,由于未完成用水总量控制的职责,因此,应作为流域用水总量控制补偿的主体,对流域水资源进行补偿。首先以耗水量减去取水指标得到超引水量,再以超引水量乘以相应的补偿标准即得到应缴纳的补偿金额。用水总量控制补偿金测算公式为

Si2=P2(Wi0-Wi)

(2)

式中:Si2为i省区超标取水应缴纳的用水总量控制补偿金,万元;P2为流域用水总量控制补偿标准,万元/亿m3;Wi0为i省区年取水指标,亿m3。

流域用水总量控制补偿标准的确定以水经济价值为依据,参考SL 72—2013《水利建设项目经济评价规范》中制定的效益分摊系数法计算,原理是按获取生产要素的代价比例进行贡献分摊。供水效益分摊系数是反映部门生产与供水投入两方面情况、供水效益的多种影响因素及其相关关系的综合系数,乘以用水部门的总产出得出总用水量的分摊效益,除以用水量后得出单位水量的经济价值,即流域用水总量控制补偿标准[29]。

c. 省界断面水质补偿金。以省界断面水质达标情况来判定省区水生态补偿中水质指标的完成状况,并结合断面径流量计算相应的补偿金额。根据现行最严格水资源管理制度水功能区水质达标评价考核办法,每年监测频次达到12次(每月1次)的水功能区,达标的月份应超过80%才视为水质达标,即每年12个月中水质不达标的月份超过3个(含3个)即水功能区不达标。

对于出境断面年水质超标的省区,由于未完成辖区内水资源保护相关职责,并且对下游省区水环境造成影响,因此,其应作为流域水环境补偿的主体,对流域水环境进行赔偿。省界断面水质补偿金测算方法为

Si3=P3(ρi-ρi0)Qi

(3)

式中:Si3为i省区水质补偿金,万元;P3为流域水质补偿标准,万元/t;ρi为i省区出境断面水质污染物超标月份平均质量浓度,mg/L;ρi0为i省区出境断面水质目标质量浓度,mg/L;Qi为i省区出境断面年径流量,亿m3。

水质补偿标准采用超标治污成本法计算,即不同质量浓度情况下1 t水削减1 mg/L各种污染物所需的治理成本之和[29]。若其入境断面水质已超标,应考虑入境水体中污染物迁移转化规律,扣除来水水质影响后再进行补偿金测算。

d. 黄河流域水生态补偿金。各省区承担的流域水环境补偿金是上述3部分补偿金之和:

Si=Si1+Si2+Si3

(4)

3 黄河流域水生态补偿建议

a. 根据黄河特点对黄河流域补偿的标准、补偿资金使用、动态管理、实施保障进一步深入研究。结合水权交易制度、水价改革、排污权交易制度、投融资体制机制改革等,开展水生态补偿联合指导协调机制及制度研究,保障水生态补偿工作良性运行。

b. 成立黄河流域水生态补偿基金管理办公室,负责上下级、多部门沟通协调,补偿管理办法制定、措施的实施和补偿基金的监管。设立黄河流域水生态补偿基金,出台《黄河流域水生态补偿管理办法》,建立流域水资源水环境水生态监测及效果评估体系。

c. 开展流域重要水源涵养区及重要饮用水水源、跨界水体、下游滩区等水生态补偿试点,探索纵向和横向生态补偿建设。

4 结 语

鉴于黄河流域涉及9省区,经济社会发展与水资源水生态保护矛盾长期积累,流域建立水生态补偿机制面临诸多困难,建议流域尽快开展水生态补偿研究、调研及试点工作,适时建立科学、有效的黄河生态补偿机制,出台管理办法,明确补偿基准、方式、资金来源等,为促进黄河流域生态保护和高质量发展提供有力支撑。