常州长江沿岸区域环境保护现状及建议

毛 鹍,翟 康,陈科峰,李秋华,徐宪根

(1.常州市环境科学研究院,江苏 常州 213022;2.江苏常环环境科技有限公司,江苏 常州 213022;3.常州市生态环境监控中心,江苏 常州 213022;4.常州市溧阳生态环境局,江苏 常州 213000;5.常州滨江经济开发区化工产业管理局,江苏 常州 213000)

1 引言

党中央国务院、江苏省委省政府高度重视长江经济带生态环境保护工作,2016年以来密集出台了包括《长江保护修复攻坚战行动计划》《长江入河排污口排查整治专项行动试点工作方案》《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》等一系列政策、文件对长江经济带生态环境保护工作做了全面科学部署,要求系统推动实施长江大保护工作[1]。

常州地处长江经济带江苏段中部,沿江岸线有18 km,长江资源格外宝贵,为推动长江经济带发展的重大战略和决策部署,常州市政府制定出台了《关于深入推动常州市长江经济带高质量发展走在前列的实施方案》《长江经济带(常州沿江地区)生态优先绿色转型发展规划(2018-2035年)》等文件,明确了沿江地区绿色发展的实施路径,确保了长江大保护绿色发展各项工作任务责任到人[2]。

2 保护工作成效

2.1 推进沿江产业转型发展

提升沿江产业功能,大力推进转型升级重点工程,对保留优质企业提标改造。目前,实现了光伏智慧能源、碳纤维及复合材料两大特色产业,保持了新能源汽车及汽车核心零部件、新医药及医疗器械和新一代信息技术三大新兴产业持续增长,成为国内知名产业高地,形成了特色创新产业集群。

2.2 推进低效化工企业腾退

开展沿江重点区域环境整治,打好了“散乱污”企业专项整治、化工企业环保专项整治、大气污染防治攻坚三场战役[2,4]。连续开展了三轮化工行业整治提升,累计关停并转化工企业70多家,关停取缔“散乱污”企业500多家,整治提升1300多家,组织化工园区“净味行动”,打造无异味化工园区,成为国家资源循环利用基地。

2.3 推进沿江生态环境修复

对长江沿线整体开展生态修复建设工程,完善城镇功能,围绕城镇核心区,建设骨干交通网络、生态景观廊道,完善服务功能和基础设施。全力推进沿江“1357”生态工程,完成5 km生态廊道项目建设,魏村水源地保护区75亩公益绿地覆绿,其中水源地护水举措在江苏全省长江经济带发展工作推进会上得到肯定和推广。

3 用地变化情况

3.1 调查方法

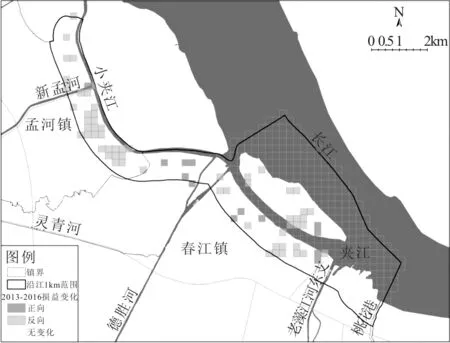

为切实保护和改善长江生态环境,进一步摸清长江沿岸用地变化基础情况,本文拟对长江沿岸1 km基底开展调查研究。长江常州段岸线总长18 km,沿岸内陆1 km西部主要为孟河镇辖域,中部、东部、录安洲区域为春江镇辖域。沿江的产业总体以化工新材料为主,基本位于辖属的滨江经济开发区内。

调查工作将沿江1 km区域按250 m×250 m格网进行划分,通过2013年、2016年和2019年3年的遥感影像比对、统计分析地块性质变化、无人机现场调研等方式开展调查工作。调查格点变化情况分为正向变化与负向变化,其中,正向变化格点内地块变化情况主要为房屋、码头拆除并退回生态用地;负向变化格点内地块变化情况主要为耕地内房屋建设、扩建以及厂区扩建等生态用地建设。

3.2 调查成果

2013年至2016年三年间,正向变化区域有13处,负向变化区域60处(见表1和图1),生态用地增加的区域比较零散,面积也较小,呈自然发展的现象,经过对实地的调研发现,这些零散区域是主要是零星建筑用地拆除、个别企业关停等,而负向变化区域数多达60处,变化面积为19万m2,分布也极其零散,经过对实地的调研发现,这些零散区域更多是无需发证的小规模建筑物;2016~2019年正向变化区域达到20处,负向变化区域24处(见表1和图2),生态用地面积增加达到13万m2,相对集中,经过对实地的调研发现,这些生态用地集中在上游区域的村庄拆除和饮用水源地的码头拆除,生态用地面积减少达21万m2,也比较零散,主要分布在农田地区。

表1 常州市沿江1 km范围用地变化情况

图1 2013~2016年研究区用地损益变化情况

图2 2016~2019年研究区用地损益变化情况

3.3 成果分析

总体来看,2013年以来,沿江区域正向变化格点20个,正向变化涉及面积13万m2,主要分布在沿江西部区域孟河镇内农业区;沿江区域负向变化格点84个,负向变化涉及面积40万m2,主要分布在沿江西部区域孟河镇内农业区和沿江东部春江镇内滨江工业区。就正向变化来看,第一个3年变化面积是第二个3年的0.9%,而网格数是0.65倍;就负向变化来看,第一个3年变化面积是第二个3年的91.6%,而网格数是2.5倍。

也就是说,正向变化和负向变化均呈现集中化、规模化发展。分析其原因,常州市长江大保护工作呈现集群性效应,一方面是生态用地集中发展,如有规划性地拆迁村庄和码头,另一方面建设行为也控制在集中式规模化的模式下进行,如控制了江心洲等重点地区建设行为。但同时也存在非重点控制区域无序发展的情况,如中上游一般农田地区的零星小建筑的增长。

4 对策建议

4.1 高质提升生态环境

正确把握总体谋划和久久为功的关系。切实筑牢生态底线,着力破解制约可持续发展的生态环境难题,加快推进大气环境质量改善、水环境质量改善、土壤污染防治和人居环境基础设施提升,高质量建成具有自主特色的生态环境新格局。

沿长江-夹江100 m沿岸生态保护廊道建设,以生态保育、湿地涵养、科普教育、滨江观光为核心景观功能特色。提升入江河流水质,长江沿线整体开展生态修复及土壤风险管控与修复整治。控制调整岸线功能布局,加大保护区和保留区岸线保护力度,建设生态隔离带,加强江滩湿地资源保护,实施长江岸线和洲岛岸线开发总量控制,逐步增加生态岸线,有效保护岸线原始风貌。

4.2 持续推进产业转型

正确把握生态保护和经济发展、破除旧动能和培育新动能的关系。以生态保护修复优先的倒逼机制为动力,坚持在发展中保护、在保护中发展,通过调整经济结构、转变发展方式、重整产业布局,从根本上保护生态环境[3]。

严守长江生态红线,积极推进沿江岸线低效化工企业腾退,实施化工产业综合评价机制,制订实施沿江化工企业鼓励搬迁政策,逐步关停搬迁沿江1 km低效污染企业。

5 结语

常州市应充分把握长江大保护战略契机,牢固树立“长江大保护”常州先行的责任感和使命感,以18 km长江岸线生态保护提升全覆盖为抓手,及时分析沿江用地变化动向,严防“化工围城”等现象蔓延扩散,把保护长江水质安全、生态修复、环境治理、打造沿江绿色转型作为重要任务,让长江两岸不但增添绿色,更带来高质量发展的新机遇。