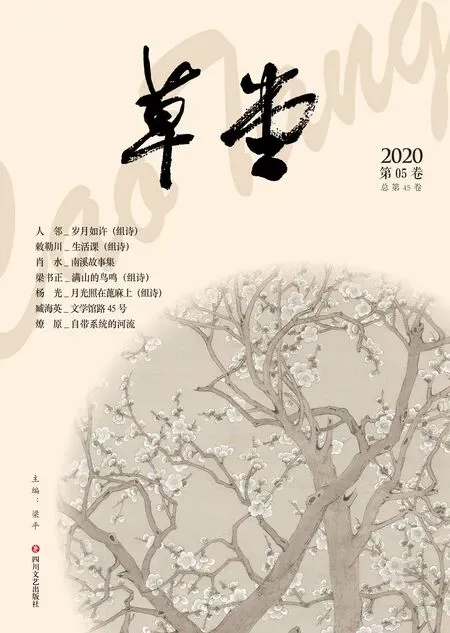

文学馆路45号

◎臧海英

[一]

从东门,还是南门进

没什么差别

他说,院子的布局,有哪些建筑、植物、石头……

逛逛你就知道了。多逛。

指着文学馆路45 号

出租车司机,告诉我进入的方式

没有告诉我,如何出来

出地铁,我也不知道哪个出口

四个出口,四个方向,我用四种方式写一首诗

每种方式都走向了失控

看出我没有掌控自己的能力,派发小广告的妇女

又把手缩了回去

看门人,向我索要通行证

一张红色的通知书,被我揉皱,看不清字迹

一再地接受他目光的审问

我急于证实我就是我

在包里翻找出身份证

同时翻出了银行卡、医疗卡和交通卡

以及口罩、口红、避孕套和一张供暖收费单

交出我的财产、行踪、隐私与日常

他说,这也不能证明,你就是你

这加重了我的自我怀疑

当我写下“我”,我是谁?

[二]

迎接我的,是一条盲道

曲折,隐晦

我闭上眼,希望获得盲者完整的黑暗

和在黑暗中的触觉与听觉。甚至

想要一座博尔赫斯的图书馆

摸索让滚过来的石块有些硌脚

伸过来的树枝,开始是手臂,后来是阻挡

鸟叫声,也没有向我提供有效的指引

反而忽东忽西

走了一段,我发现自己在转圈

没有出现新的道路

没有我期待的歧路

我睁开眼。看见一些满脸沮丧的人

不像在散步

而是和我一样,在流亡

他们是流放中的杜甫、昌耀、卢梭、曼德尔施塔姆、茨维塔耶娃、布罗茨基……

我精神谱系里的亲人

伟大的作品已经完成

所以,我越写越少

有时候,只是读他们

我的手里拿着一本《人类简史》

翻到的一页,还是昨天读到的地方:

“即便是原始森林,远古的人类早已踏足……”

像是对我的警告

我转身,撞在了文学馆的墙上

[三]

一场研讨会正在墙角举行:

有人沉迷于白杨的向上

一边向上爬,一边把树顶的麻雀替换为自己

“离天空近一些,我就能多获得一些云彩”

向下行走的人,在重建源头

他相信根系,高于树干

他们方向相反,谁也说服不了谁

有人则在他们之间,摆放单杠

把自己挂在了上面

像一架飞机,向我们演示现代性的低飞

他的落地,也显示了安全性

反对的声音此起彼伏

更多的声音参与进来。后来

已经不能从众多的声音中找出一个声音

已经不能从众多的存在中剥离出个体的存在

我先是被挤出人群,后来

是我自愿离开的

孤零零走向他们身后

一个孩子为我送来了红气球

一种艰难的树木,正在白杨、柏树、海棠和丁香之间

长成

暮春的太阳升到了半空

[四]

灰喜鹊在忍冬树下的跳跃

和领到午餐的清洁工相似

四周的楼房呈压迫状

野草还在长。有人推来了割草机

这个院子更像一个鸟笼了

不断收紧的鸟笼

我在里面,摆放一张书桌

城市也为贫困者准备了

一间间地下室,以及街头廉价的善意

有限的飞翔,有限的啄食

有限的写作

什么都是有限的

有没有一个更大的书房?

有没有更自由的旷野?

有

但我相信,距离遥远,且濒临灭绝

基于相同的困境,我试图接近这只雀

刚上前一步,它就跳开了

迅疾消失在树叶中

它不视我为同类

[五]

自动门自动打开了

U 型大厅墙壁上的作家,一个个向我走过来

鲁迅,在他们中间

他浓缩成一道横眉

哦,先生

你还愤怒吗?

他没有搭理我,拿起剪刀修剪他的胡子

翻译家,小说家,诗人,革命家,思想家……

你喜欢哪个身份?

你写下的是诗是小说是杂文是非虚构还是虚构是魔幻现实主义还是批判现实主义

他还是没有搭理我,继续修剪他的胡子

他的胡子太长了

我意识到,这些都不是问题

抓起旁边书架上的书

把一首诗当小说读

把一篇小说当历史读

作者们也匪夷所思

把宗教史写成了社会学

植物学改成天文学

进化论演变为退化史

……

界限打乱了

当一些人,把文学写成了成功学

我合上书,回到院子里

[六]

A 馆与B 馆之间,站立冰心与丁玲

一个少女也站到了我身边

我们看着她们

心里分别想着萧红

对竹林前的郭沫若指指点点

晚年,每天伏案抄写儿子的生前日记

——他在写作

死亡是一堂文学课?

是的。路过老舍,谈起昨晚的梦境:

“他走进湖里,又死了一次”

说完,悲伤骤起:“我母亲刚刚死了……”

她的眼泪是从我的眼里流出来的

我知道,2019年的我

安慰不了2005年的我

只得把她引向一丛黄月季

“多鲜艳啊!

多香啊!”

她低头嗅它们

手机却发来语音:“我讨厌意义!”

意义,意义

一棵地黄也在旁边,拒绝强加给它的意义

我踢走了路边一只空酒瓶

[七]

她说,我们再坐一会儿

围着文学馆转了一圈后

她不甘心,就此陷入无意义

“诗,需要我们吗?”

坐在梅树下的长椅上,她的声音低到听不见

“我觉得,一点也不需要”

我的回答,残酷残忍,没给自己留余地

落日吞噬我们的脚

吞噬我们的身子

吞噬我们的头

我使劲做了一个吞咽的动作

“专注具有的吞噬性,也在掏空他

一本书完成后

他虚脱了,陷入更大的空虚”

……她后来的追问成了我的自问

她的脸上,我看到我的脸

显然,我们都不是被选中的那一个

她抛开我,向湖边走去

我只得老老实实地答道:

是我们需要诗

[八]

湖水带来虚构

来到湖边时,她已经不见了

纠结于“写”的现在和“写”的未来

成了多余

树木与天空在水里具有戏剧性

像被截取,被选择,被重构的

文学的现实

包含淤泥、枯枝、石块,时代的垃圾与碎片

超现实的鱼群,在现实的水面

同样密集着

一张张拼命呼吸的鱼嘴

它们的身子还在水下

水中的氧气已经用完

看见我过来,鱼群向四周散开

又在不远处浮出水面

只有一只没有跟上

翻着肚皮,给我一个批判现实主义的白眼

想到从普希金到莱蒙托夫

我喉咙发紧,内心虚弱

没有一个白眼反馈给它

[九]

浪漫主义的垂柳下

一个诗人,正盯着我看

似乎要在我身上找到破绽

一个比我还落魄的人

试图释放我,我觉得可笑

围着他,转了一圈

从哪个角度看,都是一座人形监狱

他头上落叶的冠冕,有一摊鸟屎

我赞美这鸟屎

身上的雨水和尘土混淆成一件大衣

我赞美这大衣

迈出的腿,空悬着

我赞美这始终没有走出去的腿

赞美怀疑与软弱,就是赞美坚定与守恒

我的赞美用光了

触摸他的脸,依旧是冰冷的

一块石头,被迫拥有了他的身体

他已经死了,死于他的时间和时代

历史归于荒谬与荒诞

在被黑夜湮没之前

我在他身边坐了一会儿

就走开了

[十]

G36,德州—北京

起身时,一张蓝色车票

从我身体里掉出来

北京—德州,德州—北京……

重复这一路线。我厌倦了重复

一首诗写到了极致或极端

在心里有多次的出走

一次在泸州,温茨洛瓦用波兰语致辞

他说他的,我听不懂

太棒了!他不为读者负责

我不愿被期待

他在自己的小语种里,我在汉语中

难怪策兰拒绝翻译

难怪卡夫卡把自己变成了一只甲虫

调酒师用一张巫师的脸,示意我把面前的酒

与任何物,自由调配

一首不可能之诗,配方与配比,加入了什么

后来,连我自己也忘记了

它非诗的叙述,无法复制

现在,是它自己在写

它一直未完成

[十一]

抓住文学馆的围栏

与外面的银行、便利店、医院、快捷酒店……

彼此打量

塑料的世界,继续制造着垃圾

娱乐的世界,世界继续被娱乐

游戏的世界,欢迎进入

机器人的世界,“小冰”在写诗

爱情的世界,在与塑胶人做爱

——围栏的确存在

一种紧张关系,对峙对抗

我在围栏这边,也在另一边

我的悲伤,因此针对围栏的两面

风声把刹车声、喇叭声、吵闹声和广场舞的音乐声

送了过来

也把敲击键盘的声音,纸上辩论的声音,无病呻吟的声音

送过去

——围栏取消了

地面有假花在摇晃

天空中有人在写作

[十二]

坐在台阶上喝酒

我的身边多出来一个人

他说是我的父亲,身影后还坐着好几个父亲

我们都反对自己的父亲

他喝醉了,对着一棵梅树撒尿

头上的梅花早就落了

坚定的信念,也没有给他完全抵御虚空的能力

又不接受自己的软弱

坐回我身边时,变成了我的爱人

身体和心,急于获得抚慰

抱在一起的我们

进入彼此的我们

都不像我们了

“你爱我吗?”

同时向对方发问,我们都吓了一跳

我们都需要一个母亲

[十三]

起风了。钢筋水泥的世界不为所动

一个人来到楼顶

星空已被置换为摩天大厦的灯光

房间里有人歌颂月亮

噢,月亮

没有月亮,把窗玻璃上的灯影,唤作月亮

没有月亮,他虚构出一个

挂到天上,继续歌颂月亮

下面的园子,我在庞大城市私自构建的

文学性和自然性

俯瞰之下,更小,更窘迫,更易于破灭

残存的微光,接近幻象

它很快就会消失

我也要离开,去往另一个地方

那里没有可供它存在的依仗

这时候,几个人来到楼下

他们说了一会儿话,走进梅林

看着他们隐现在黑暗中

不见了

我看着自己消失在黑暗中间