音符与文字一道见证

——再忆苏联作曲家肖斯塔科维奇

刘嘉陵

这本书在一个抽屉里沉睡多年后,又被我翻了出来。它的封皮是黑灰色的,中间用亮色突出着一双眼睛。书的名字叫《见证》,是苏联作曲家肖斯塔科维奇的口述回忆录,一位叫伏尔科夫的年轻音乐家记录并整理。肖斯塔科维奇看完整理稿后表示认可,在每一部分后面签了字,但要求年轻人必须在他死后再出版,在苏联之外的国家。

1975年8月9日,69岁的肖斯塔科维奇因心力衰竭,在莫斯科逝世。几天后,他的灵柩下葬,许多官员出席了官方举行的葬礼,而他们中的一些人一直以罗织他的罪名为主业。肖斯塔科维奇是个争议人物,但很不幸(在他们看来),他更是个享誉世界的伟大的作曲家。即使在“大清洗”的极端年代,他的许多艺术家朋友,包括艺术圈外英勇善战的红军将领们,都被以“人民的敌人”名义处死,肖斯塔科维奇这个“人民的敌人”却活了下来,因为他的世界性影响实在太大了。在严密的控制下,令他再写些曲子,比处死他“更符合人民的利益”。

二战期间,苏联最高当局决定新创作一首国歌,以更换一直代替国歌的《国际歌》,新歌词中“斯大林培育了我们”一句若干年后改为“列宁培育了我们”。肖斯塔科维奇作为五位应选作曲家中的一个,参与了创作。层层审查、数次修改后,要员们在大剧院试听最后几首备选国歌,以定取舍。每一首都听三遍:只用合唱队不用乐队的一次,只用乐队不用合唱队的一次,既用合唱队又用乐队的一次,这样就能知道每首歌在不同情况下的演出效果了。肖斯塔科维奇在口述回忆录中说道:“他们还应该试试在水下的效果,但是没有人想到这一点。”

肖斯塔科维奇有位演员朋友,“新经济政策”时期在莫斯科一个小剧场演出,但灯光亮起后迟迟无法开演,一个胖子正站在观众席第一排大声训斥着一个人。那位演员朋友只好在台上等待,等待,等待,但胖子滔滔不绝,无尽无休。那位演员朋友只好说:“请允许我开始演出,同志……”胖子却恶狠狠怼他一句:“鹅可不是猪的同志!”那位演员朋友于是张开双臂,做出扇翅膀的样子说:“那么,我只好先飞走了……”他像《天鹅湖》中的天鹅那样,踮着脚尖走下了舞台。观众哄堂大笑,胖子“像射出的子弹似的”狼狈地蹿出了剧场。

肖斯塔科维奇还有位才华横溢的音乐家朋友,叫索列尔金斯基,有一次在小剧场庆祝一出歌剧首演的宴会上,遇见一个傲慢的女人,她丈夫是列宁格勒的一个大人物。宴会上,索列尔金斯基故意用兴奋急促的语调忽悠她:“好漂亮啊,您今天实在令人陶醉!”那个下颏上扬的官太太却绷着脸挖苦他:“对不起,我对您却不能说同样的话。”索列尔金斯基笑嘻嘻地回敬她:“您为什么不跟我一样说说谎呢?”

肖斯塔科维奇的确孤傲、清高、愤世嫉俗,他不喜欢好多人,比如炙手可热的大诗人马雅可夫斯基。在一个社交场合,有人向大他13岁的马雅可夫斯基介绍了他,高傲的诗人只向他伸出两根手指,肖斯塔科维奇更为吝啬地只伸出一根手指。他们的手指碰上了,诗人也愣住了。但肖斯塔科奇还是有他欣赏的作家,比如前代小说家果戈理、契诃夫,同代幽默讽刺作家左琴科,诗人阿赫玛托娃(他家里就挂着阿赫玛托娃的画像)。音乐界他推崇的有数几人中,有他毕业于此的列宁格勒音乐学院院长格拉祖诺夫,因为那老头正派善良,“没有一点卑鄙的念头”,还博学多才,具备真正高水平的艺术鉴赏力:“他总是努力理解一切音乐,因为他是作曲家,不是官僚。”“遇到可怜的小人物,他并不显示他的高度原则。这些原则他是留着对比较重要的人物和事情用的。”青年时代,格拉祖诺夫曾被藏在隔壁听一位钢琴家演奏,之后被叫过来,凭刚刚的记忆又把那首曲子从头到尾弹了一遍。此公钢琴弹得相当好,右手中指和无名指尖间还常夹着一支雪茄,但最难的段落仍弹得分毫不差。格拉祖诺夫自己也写交响曲,熟知多种管弦乐器的性能。有一次他去英国指挥自己的作品,英国乐队的队员觉得这老家伙像个知识短缺的野蛮人,很瞧他不起,跟他捣乱,耍戏他。肖斯塔科维奇在回忆录中说道:“我想不出还有什么比排练时控制不了乐队更可怕的事情了。”排练中间,有个圆号手忽然站起来说,有一个音他吹不出来,因为那根本没法儿吹。格拉祖诺夫安静地走到他跟前,拿过他的圆号,用嘴对准了一会儿号嘴子,把那个音按规定吹了出来。乐手们都鼓掌欢呼,捣乱失败了,排练继续下去。格拉祖诺夫是名副其实的公认的音乐权威,因而“成吨的乐谱把他埋在里面,上千次的音乐会他不得不出席”。但他有好多问题需要思考啊,于是据说,这老头每次经受“音乐折磨”之前都先在耳朵里塞上棉花,之后在第一排中间位置上正襟危坐,目视乐队,装出全神贯注的样子。演出结束,他去后台向音乐会的主角们表示祝贺之前,趁人不备,偷偷取出耳朵里的棉花。到了那儿,他对主角们客客气气地说起赞扬话:“好极了,第一部分尤其精彩……”

好了,仅凭这几个段落(当然不止于此),这本书就成了我打算反复读下去的几十本书中的一本。

现在我又重读这本书,这已经是第四次了。像前几次一样,这本由南方一家出版社1998年出版的旧书装订上有些问题,我正读着苏联的前尘往事、乐坛奇闻、荒诞闹剧,不时有书页从书脊上脱落,我只好用胶水把那些地方涂满,用力粘好。可过一会儿,又一些书页接续着脱落,我就接续着涂胶,粘好。我记得这本书里曾经夹着一张小白纸,上面写着“如有印刷、装订问题,请和印刷厂联系”。二十多年过去了,世间发生了太大的变化,我不相信那家印刷厂还会存在。书页继续脱落,我继续涂胶,粘好,再脱落,再粘好,不再指望一劳永逸。我这么说没有矫情难伺候的意思,只是想证明我太看重这本书了,生怕丢掉哪一页,或不小心让哪些部分错位。

第一次读这本书还是上世纪80年代,刚好是我国的十一届三中全会和苏联解体的中间段。那时候该书还是内部出版,只供够级别的干部“参考”,那就是传说中的“白皮书”吧。我哥哥刘齐说你抓紧看,我得快点还给人家。那时候,他已经拿到了当年稀少的文学硕士学位,我还正在“拿”的途中。他读过好多“白皮书”了,为何要把这本书推荐给我呢?因为这是一位作曲家的回忆录,而我曾经也想当个作曲家。我还真写过不少曲子(幼稚可笑者居多),且用音乐学院作曲系的几本教科书狠狠折腾过自己,在五线谱纸上做过好多和声题,最晚时干到次日晨光熹微。我也读过中外几种版本的《乐器法》,为工厂文工团的乐队一次次配器。但作曲家的梦我到底还是没做成,就醒了。回过头看,那真是乐坛和我本人双重的幸事。那倒也留给我一个副产品,我成了文学圈里的“音乐通”,凡与音乐相关的什么文学作品朋友们都推荐给我,“你应该读读这个”“你应该读读那个”……后来,我哥哥刘齐就把肖斯塔科维奇的《见证》放到了我的手上,带着一种责怪的神情。我哥哥向我推荐任何书(包括产品说明书)时都带着责怪的神情,那意味着我早该读了而不是现在。我爸爸当年向我推荐鲁迅全集的某个单行本时,也带有类似神情。我不知道他俩之间谈起书来用不用这样的神情。当年我为何总要另搞一套、在音乐上杀出一条血路?就是想逃脱父兄那种社科类的责怪神情。结果如前所述,我的“越狱”没成功,只好继续在他们的眼神中一本一本读下去,直读到那眼神完全消失(连我爸爸也早都消失)的今天。

肖斯塔科维奇的音乐作品没有顺从我们的审美习惯。上世纪80年代,我们这些大学里的时代宠儿刚开始恶补贝多芬、莫扎特、柴可夫斯基等作曲家的古典交响曲,在各个演出场所我们勉强作着“我已经听懂”的样子,耳朵里却仍然是“革命样板戏”、《战地新歌》一统天下。说老实话,就连我们本土的“革命交响乐”如钢琴协奏曲《黄河》,我们还没太适应呢。古老中国有着五声音阶和单旋律为主体的漫长的音乐传统,多少代集体无意识形成的品乐习惯,不支持我们很快接纳西洋多声部管弦乐。今天的情况不一样了,交响乐“已经走入千家万户”,至少报上的文娱新闻是这么说的。但几十年前的80年代,我们还只是迫切地想了解我们所不知道的一切,包括西方交响乐,而要说真正发自内心地彻底喜欢上了,除了音乐界人士(音乐学院的学生都不完全算)之外,谁这么说你都别信。我也算文学圈里的“音乐家”了,在和友人的纵酒欢歌中,我永远扮演核心人物。我曾借着酒劲口出狂言,宣称自己可以从此刻一首接一首不带重复地直唱到明天这时候,列位轮班监督我,俩小时一换岗,其他人该睡就睡,监督我的人请放心我不会贿赂你,但你得隔会儿给我递口水喝。这当然是笑谈,但基本靠谱。可你们看看,就连我这种文学圈的“音乐通”也不得不承认,交响乐尤其是那些四个乐章的正宗大曲子,时至今日我仍无福消受。我当然可以说出个子午卯酉一二三四来,但实话说我一直觉得听它们不是在休息而是在劳动。上世纪60年代初吧,李德伦率中央乐团来沈阳演出,我妈妈兴冲冲地弄来两张票,想带她最小的儿子去受受熏陶。因为有一次我从“周托”的托儿所回到家,听见一段悲伤的音乐,曾指着收音机说,这个人想爸爸了。于是我爹妈认准我是个音乐苗子。但在我那次的赏乐印象中,满台永远不变的橙色和金色(前者是各类提琴,后者是各类铜管乐器),却始终不见有人扮装上来演点啥。我一会儿一打瞌睡,醒来擦掉口水便问:“妈这是啥呀?”我妈妈凑近我的耳朵轻声说:“这是音药(乐)啊。”好吧好吧,我接着打瞌睡。

所以后来,让我们在古典交响乐都消化不良的情况下,再接受肖斯塔科维奇的现代(或新古典)交响乐,的确勉为其难。苏联的听众也分化成两大阵营,喜欢或者不喜欢甚至憎恶。这其实很正常,如同苏联导演梅耶霍尔德反复强调的:“假若一部作品使所有人都感到满意,那就应该认为它完全失败了。另一方面,如果所有人都批评你的作品,那么这个作品里也许还有些有价值的东西。要是人们对你的作品展开争论,有一半观众拍手称好,另一半想把你撕成两半,那么,你就是真正成功了。”肖斯塔科维奇曾在列宁格勒音乐学院受过正统的作曲专业训练,他完全有能力写出正宗的“无产阶级音乐”,但他不想走作曲家们都在走的老路,总是顽强地想要做“自己”而不是“他人”。他更心仪马勒、斯特拉文斯基的新型音乐,执意剑走偏锋。这本来是艺术领域、艺术市场范围内的事情,却被解读为严重的“政治问题”,他成了“资产阶级形式主义”的典型。就连他的全球上演率极高的代表作《第七交响曲》(又名《列宁格勒交响曲》),也难逃这样的指责。

1941年7月起,德军大兵压境,围攻列宁格勒近900天。在最艰难寒冷的日子里,列宁格勒市民每天食物配给量仅125克(二两半)面包,战壕里的士兵们每天配给一盎司(不到一两)伏特加取暖。总共有43万(一说60万)饥民死于饥饿。肖斯塔科维奇那会儿在干什么呢?他也按战时需要被编入了“防空监视队”,同时,在隆隆炮声中开始创作《第七交响曲》。

在我有限的听曲经历中,《第七交响曲》是最长的,四个乐章下来足有80分钟。肖斯塔科维奇一个月左右写完了前三个乐章,之后,他和家人被迫撤离列宁格勒,去了莫斯科东南几百公里外的“战时首都”古比雪夫(又名萨马拉)。在那里,他完成了第四乐章。指挥家伊利亚斯博格刚开始召集列宁格勒广播乐团,准备公演《第七交响曲》时,乐团里仅剩下十五个人了,其他人或是饿死、失踪,或是抄起武器参加到保卫城市的战役中。音乐会组织者们在街上贴出布告,让城内所有音乐家立即到广播电台报到。一位组织者后来回忆:“我们想尽一切办法找到音乐家,只要他们还活着,还有一口气,就送他们去电台。”“我们把他们从昏暗的公寓里一个一个找出来,他们瘦骨嶙峋,十分可怕。但当他们听说要去演奏《列宁格勒交响曲》,眼睛里即刻有了光芒,身体也仿佛恢复了生机。当他们抱着乐器来到电台冰冷的排练厅时,我们全激动得热泪盈眶。”

前线指挥部也接到命令,将正在作战的演奏家们一一抽调回来,以补充严重缺员的交响乐队。我当年所在工厂的文工团一位老团员(乐队竹笛手)曾经跟我说,他学生时代读过一本书,其中记载了那段历史,那个著名的前线指挥部的命令大意是:“某某同志,请您接到命令后,立即将手中的武器换成从前使用的乐器,去列宁格勒广播乐团报到!”前线指挥部还安排一架运送药品的飞机,从莫斯科把肖斯塔科维奇刚刚完成的总谱带进被围困的列宁格勒。

1942年8月9日(33年后的这个日子作曲家逝世),在伊利亚斯博格的指挥下,广播乐团把这部不朽的交响曲献给了这座城市,也献给了全世界。为确保演奏的安全,苏军事先向德军炮兵阵地发射了近3000发炮弹。《第七交响曲》在列宁格勒的街头、楼群间、掩体附近的广播喇叭里响起了,人们从四面八方走向大喇叭,扬起头,神情庄严肃穆……

这场战时的特殊演出鼓舞了苏联人民的斗志,也赢得了世界性的声誉。在英国,六万听众在大剧场狂热地聆听这部作品首演。在美国,好多指挥家都想争来《第七交响曲》的首演权,他们纷纷给苏联大使馆写信、拍电报,他们的朋友和代理人也出面活动,劝说苏联代表把首演权交给各自的指挥朋友,大家甚至互相揭短、说起对方的坏话。托斯卡尼尼稍后才参与到这场激烈的竞争中,但他得到了美国全国广播公司的支持,最终胜出。他是怎样拿到《第七交响曲》总谱的呢?那真像谍战片中的一个情节:乐谱被摄入一个小小的胶卷,之后由一位神秘人士乘军舰带到了美国。1942年7月19日,纽约无线电城首次播放了这部作品,数以百万计的美国人收听了广播。其后,它又在美国的第一个音乐季中演出了62次,1934个广播电台和拉美的99个电台也相继播放。1942年9月,旧金山举办了“肖斯塔科维奇音乐节”,托斯卡尼尼在一个大型露天剧场再次执棒。哥伦比亚广播公司为抢先拿下肖斯塔科维奇《第八交响曲》的首次广播权,付给苏联政府10000美金(是今天这个数目的不知多少倍)。

作家阿·托尔斯泰说:“《第七交响曲》是从俄罗斯人民的良心中呈现出来的,他们毫不动摇地承担了对邪恶势力的殊死搏斗。”然而战争硝烟刚消失不久,战争废墟仍在清理当中,主管部门的官僚们又批判起肖斯塔科维奇来了,宣称他和普罗科菲耶夫、哈恰图良等作曲家“坚持形式主义的、反人民的倾向”。在官僚们做出的“历史性决议”中,这些最有才华的音乐家被一笔抹杀,因为“在他们的作品中,音乐方面形式主义的滥用和反民主的倾向特别严重,与苏联人民和他们的趣味格格不入”。肖斯塔科维奇回忆说:“他们认为《第七交响曲》中只有第一部分是有效果的,而这个部分,据评论家们说,是描写敌人的,其他乐章应该表现苏联军队的强大和力量,但是肖斯塔科维奇缺乏完成这个任务所需要的感情。”“他为什么不写柴可夫斯基《1812序曲》那样的作品?”

在这点上,那些苏联官僚说的并非全无道理,我听了多遍第一部分也很困惑,先以为是在歌颂从红场上接受检阅后直接开赴前线的苏军战士呢,但那行进的段落实在过长了点,持续、变奏了十多分钟,而且显得有几分怪异。肖斯塔科维奇的朋友、指挥家莫拉文斯基回忆说,当他初次在收音机上听到那段“著名的进行曲”时,觉得肖创造了一个带有普遍性的“极其愚蠢、庸俗的音乐形象”。肖后来告诉友人,他写的不仅仅是德国这个敌人,也包括所有人类的敌人(不知包没包括那些残酷打压他的苏联官僚)。

肖斯塔科维奇一直在思考“音乐内涵”问题:“音乐能打击犯罪吗?它能使人停下来想一想吗?它能发出呐喊,唤醒人们注意他们已习以为常的各种卑鄙行为,注意那些他们已熟视无睹的事物吗?”然而1948年以后,他的作品从演出的节目中消失了,报纸上每天都刊发“工人来信”,痛斥他的“资产阶级腐朽音乐”;课堂上,孩子们背诵着他给“人民的艺术”带来“巨大损失”的课文。肖斯塔科维奇难得在公开场合露面了,但私下里仍坚持创作。他有个本事,可以脱离钢琴创作,“我无论在哪儿都能写东西,不管周围有多吵,只要桌上有块地方,别人别太挤我就行”。如同苏联人所言,他是在“为他的桌子”创作。1953年以后,苏联历史上的“解冻时期”开始,肖斯塔科维奇的境况才稍稍好转。

前些时间,微信上有个视频:印度籍指挥家祖宾·梅塔正在维也纳金色大厅指挥我们耳熟能详的一段音乐——“鬼子进村”。那是中国黑白老电影《平原游击队》中的著名音乐,视频上却注明这是从肖斯塔科维奇的《第七交响曲》中照搬过来的。这个视频被津津乐道地大量转发,但我从头到尾细细听了几遍《第七交响曲》,都没听到这段“鬼子进村”。后来方知这又是个“恶搞”,祖宾·梅塔从未在金色大厅指挥过肖斯塔科维奇的《第七交响曲》。中国作曲家雷振邦创作这段音乐时,只是借鉴了“肖七”著名的“进军曲”节奏型,音乐材料仍取自日本民间小调。说到家,《列宁格勒交响曲》无论怎样都不可能同日本音乐发生关联,如此“恶搞”是对已经仙逝的雷先生的不敬和不公。不过也好,那以后我们对任何微信视频都留个心眼了。

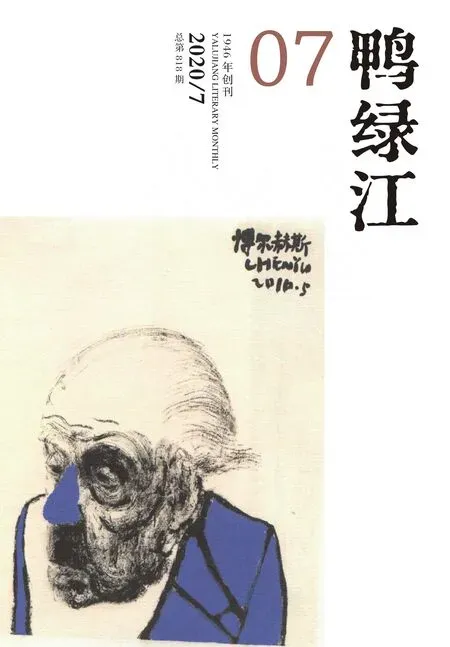

肖斯塔科维奇是波兰后裔,历史上波兰一直受俄罗斯奴役。即使到了革命年代,波兰仍被苏联紧密控制。肖斯塔科维奇的祖父曾参加过1863年的波兰起义,这次起义被俄罗斯军队击溃了,肖的祖父被流放到西伯利亚。“波兰”在俄国直至后来的苏联,几乎就是“叛乱”和“煽动者”的同义词。我们不清楚肖斯塔科维奇这个“波兰佬”一直不受信任、饱受敌意,跟这段历史有无关系,但更有可能的是他在“资本主义西方”的巨大声望。西方听众迷上了肖斯塔科维奇,他们通过报纸照片和杂志封面一睹作曲家的风采:圆圆的黑框眼镜,镜片后拘谨的双眼,紧闭的薄嘴唇,孩子般的脸型,蓬乱的头发。他在万众景仰中显得有点手足无措,笨拙尴尬,一只脚还向旁边一拐。“不像个作曲家”,但这更让他们喜欢他了。1942年,他的戴着消防帽的侧脸像还上过美国《时代》杂志的封面,那成了正义力量抗击德国法西斯的一个象征。

上世纪80年代中期,我首次读作为“白皮书”的内部出版物《见证》时,中国正走在以经济建设为中心的新路上。在我们的研究生宿舍里,有一个房间总在用录音机播放邓丽君的歌曲,中间有一首我后来再没听到过,歌词是“为什么你会有烦恼?烦恼会使你身体有些不太好……”那一年暮春,我们借着长影的地利,迎来了全国首映的美国电影周。有四个午后,高楼深院的学子们缕缕行行嘻嘻哈哈走在去往影院的路上,共看了四部美国影片:《矿工的女儿》《转折点》《金色池塘》《克莱默夫妇》。全部是英文原版片,中文字幕。除了《转折点》,那三部都获过奥斯卡奖。那是我们头一次离开上影和长影译制片厂的配音大师们提供的拐棍,刚开始不大习惯,但很快就适应了。克莱默的儿子到底判给前妻后,父子就要分手了,儿子坐在草坪栏杆上抽泣着问爸爸:“以后我睡醒了,你再不会在我眼前出现了对吗?我再也看不到天花板上你画的云彩了对吗?”《金色池塘》里那个可爱的老头到底把顽劣外孙的敌意融化了,因为他一点不粗暴,不居高临下,自许一贯正确,还幽默、平等、善解人意。有一次他说了句什么,那个臭小子没大没小地说:“屁话。”老头问他在说什么,他又重复了一遍,等着长者大发雷霆。老头却乐了下,说:“这词儿不错。”这些个情节啊,当年都给我们留下了美好的印象。

列宁格勒旧称圣彼得堡,1914年改称彼得格勒(因为“堡”是一战时敌对国德语的发音),位于俄罗斯西北部,距它东南方向的莫斯科有几百公里。1703年,身高两米多的彼得大帝在大片沼泽中一个叫兔子岛的土地上,用战剑画了个十字架,对兵士们说:“在这儿建一座城市!”为获取巨量的建筑用石,他签署命令:所有贸易商船每次必须携带规定尺寸的若干块石头方得入港。为使俄罗斯强大,彼得大帝号令学习西方,连俄罗斯人喜留大胡子的习惯也在学习之列。若再留,须上税。为了掌握造船和航海技术,他还以一个下士的名义随团出访,在荷兰、英国多地的一艘艘船上实习、苦干(包括跪下来擦洗甲板)了三年。1924年列宁逝世后,彼得格勒更名为列宁格勒。1992年1月,圣彼得堡的旧称又正式恢复。这座最初的战略要地后来的西化的旧俄帝都,从打它诞生时起就让这个民族付出了沉重的代价,建城过程中死伤无数。1941年,德军围困的872天里,它又让苏联人民付出了更为巨大的代价。

2012年5月我去俄罗斯西部旅游,曾到过圣彼得堡。深蓝色的涅瓦河,白夜期将近的明亮的深夜夕照,列宾美术学院的环形雕塑长廊,大街上普希金铜像头顶久久不飞的一只鸽子,只有后两条马腿着地的彼得大帝奇伟的青铜骑士雕像,无不记忆深刻。

夏宫门前,一位三十岁上下的俄罗斯男子正摆摊卖画册,金发寸头,红色连帽套头上衣。要价还都不高,我买了本《圣彼得堡及近郊》,我的一位老大哥买了本《夏宫》。我们离开时,俄罗斯男子用半生不熟的汉语笑眯眯地说了句:“毛主席万岁!”我们向他挥手致意。一会儿,我们又返回来找厕所,他正整理着他的画册,好开心的样子。准是我们让他开了张。我那位老大哥哼了两句《卡秋莎》,红衣男子也随之吹起了口哨。老大哥向他喊道:“列宁乌拉!”双方再次挥手致意。

圣彼得堡开阔寂寥的战神广场上,几十年来一直未熄灭的纪念无名烈士的“长明火”静静地燃烧(不愧为天然气大国)。有激昂的音乐在远处响起,是不是肖斯塔科维奇的《第七(列宁格勒)交响曲》?应该是,但愿是。