1961—2016年北疆冷空气过程变化特征及其环流指数分析

张太西 ,江远安 ,樊 静 ,刘 精 ,余行杰

(1.中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所,新疆 乌鲁木齐830002;2.新疆气候中心,新疆 乌鲁木齐830002;3.新疆气象台,新疆 乌鲁木齐830002)

冷空气过程(包括寒潮、强冷空气和中等强度冷空气)是影响我国最主要的灾害性天气,它不仅会导致人体免疫功能下降、引发呼吸疾病,同时对农业、牧业等造成破坏[1]。随着中国地表面气温出现明显的升高趋势,尤其是冬季,冷空气(或寒潮)活动发生了明显变化[2-3],全国大部分地区寒潮的频次和强度呈减少趋势[4-7],但这些研究均具有明显的区域性。

新疆寒潮具有降温幅度大、影响范围广、受灾程度大等特点,对林果安全越冬、春季棉花、林果生长影响较大[8-9],因此寒潮天气过程分析及预报研究一直是预报员持续关注的重点领域[10]。近些年来,针对新疆区域典型寒潮过程个例的研究较多,重点揭示寒潮天气过程的形成机理及预报方法[11-14]。2017年中国气象局发布了《冷空气过程监测指标》(QX/393-2017),与之前《寒潮等级》(GB21987-2008)标准相比,区别有:①新标准将冷空气过程分成3级,分别为中等强度冷空气、强冷空气和寒潮,扩大了降温过程的监测范围;②对全国和区域冷空气过程的确定,新标准采用了统一临界值(超过20%站点),旧标准对全国进行分区且不同区域采用不一样的临界值;③新标准根据不同等级冷空气出现的站次计算区域冷空气的等级,旧标准根据寒潮出现的站次对寒潮进行了分级。罗继[15]、白松竹[16]用寒潮标准对新疆、阿勒泰地区的研究结果表明寒潮发生站次总体呈减少趋势;刘精[17]用冷空气过程监测标准分析了塔里木盆地寒潮过程,整体呈减少趋势,单站寒潮的变化存在地区差异。

以往的冷空气过程研究中,主要以寒潮为主,中等强度冷空气或强冷空气的不利影响虽然不如寒潮,但对农牧林业等造成的危害也不容忽视。江远安[18]对全疆单站不同等级冷空气过程分析结果表明,北疆冷空气过程发生频次明显多于南疆,降温幅度大于南疆。由于北疆地区是重要的农牧业生产基地,也是冷空气高发区,每年秋季到来年的春季,频繁活动的冷空气引起强降温、倒春寒、霜冻,对农牧业生产造成严重危害。因此,在全球气候变暖背景下,采用《冷空气过程监测指标》(QX/393-2017),分析北疆地区单站和区域不同等级冷空气的时空分布特征及变化,并通过相关分析寻找不同时期控制和影响北疆地区冷空气频数的环流因子,可丰富预报预测技术思路并为防灾减灾提供科技支撑。

1 资料和方法

1.1 资料

根据地理位置和地形特征,选取新疆天山脊线以北的46个基本气象站1961—2016年逐日最低气温和日平均气温资料。1961—2016年88个北半球大气环流特征量资料由国家气候中心气候系统监测网站下载(https://cmdp.ncc-cma.net/cn/index.htm)。

1.2 冷空气过程的标准

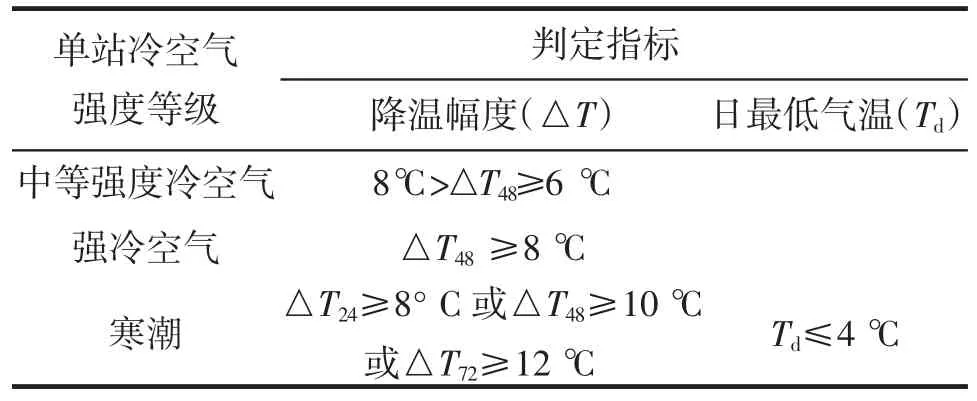

依据《冷空气过程监测指标》(QX/393-2017),监测时段为全年除6—8月外的所有时段。单站冷空气过程:依据单站降温幅度和日最低气温确定单站冷空气强度等级(表1)。

表1 单站冷空气强度等级划分

区域冷空气过程:至少连续2 d且每日监测区内≥20%(9站)的监测站点出现中等及其以上强度的单站冷空气,则为一次区域性冷空气过程。满足区域冷空气过程判定条件的首日为区域冷空气过程开始日。依据某次区域冷空气过程中达到不同强度等级的单站比率确定冷空气过程的强度指数I:

其中,N1为单站出现中等强度冷空气的站点数;N2为单站出现强冷空气的站点数;N3为单站出现寒潮的站点数;依据某次区域冷空气过程中的强度指数和站点比例确定其强度等级(表2)。

表2 区域冷空气强度等级划分

1.3 方法

按照冷空气标准计算北疆单站和区域不同等级冷空气过程频次。区域平均值为区域内站点的算术平均;历年平均值为1961—2016年的平均值。应用线性趋势估计、小波分析、M-K突变分析等[20]方法,对北疆地区单站和区域不同等级冷空气的变化特征进行分析,采用Person相关系数[20]法分析逐月寒潮频数与88项环流指数的相关性。

2 结果分析

2.1 单站不同等级冷空气过程变化特征

2.1.1 单站年均频次空间分布特征

1961—2016 年北疆单站中等强度冷空气发生频次最多,年均9.1站次;寒潮次多,年均7.4站次;强冷空气最少,年均4站次。单站不同等级冷空气年均频次空间分布如图1。中等强度冷空气在阿勒泰北部、伊犁河谷东部、乌鲁木齐达坂城、哈密北部等地11站出现频次较多,年均达到10次以上;伊犁河谷大部、博州东部、塔城、北疆沿天山一带共22站出现频次为8~10次,其余站点年均频次为6~8次;其中,达坂城中等强度冷空气出现频次最多为14次/a,乌鲁木齐最少为6.9次/a。强冷空气在阿勒泰、塔城及北疆沿天山中段出现频次较多,年均4~6次;伊犁河谷、博州、乌鲁木齐周边站点出现频次较少,为2.9~4次;其中,淖毛湖频次最多为5.6次/a,新源最少为2.9次/a。寒潮在阿勒泰、塔城北部、昌吉蔡家湖、哈密淖毛湖等地高发,年均频次为10~16次;伊犁河谷、塔城南部、哈密北部、北疆沿天山部分地区为5~10次;博州、乌鲁木齐周边为2~5次;其中青河出现频次最多为15.3次/a,阿拉山口最少为2.4次/a。

利用线性回归方法讨论单站不同等级冷空气的年际变化趋势,结果表明:56 a来北疆各站中等强度冷空气、强冷空气年频次呈现增加趋势和减少趋势区域交替分布的格局,且变化趋势达到0.05的显著性水平检验的站点较少;寒潮多数站点呈减少趋势,变化趋势通过0.05的显著性水平检验的站点明显多于中等强度冷空气、强冷空气。其中,中等强度冷空气有5站呈显著减少趋势,线性趋势系数在0.37~0.62次/10 a之间,主要位于塔城地区、北疆沿天山局地;阿勒泰和克拉玛依2站呈显著增加趋势,增加速率分别为0.25、0.28次/10 a;其余站点变化趋势不显著。强冷空气仅莫索湾和克拉玛依2站呈显著减少趋势,减少速率为0.40、0.48次/10 a;富蕴、吉木乃2站呈显著增加趋势,增加速率为0.28、0.46次/10 a。寒潮有24站(占52.2%)呈显著减少趋势,减少速率在0.30~1.29次/10 a之间,主要分布在阿勒泰地区、塔城地区、伊犁河谷、乌鲁木齐周边,寒潮没有显著增加的站点。

图1 1961—2016年北疆单站中等强度冷空气(a)、强冷空气(b)、寒潮(c)年均频次空间分布(单位:次)

2.1.2 单站不同等级冷空气月频次分布

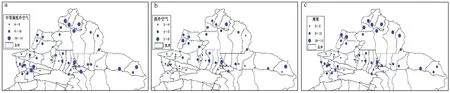

北疆单站不同强度冷空气月均频次分布图(图2)可以看出,中等强度冷空气和寒潮发生频次明显高于强冷空气。单站中等强度冷空气各月差距不明显,9月发生频次相对较高,达22.2站次,占总数的13.5%;其余月份发生频次均在17.4~18.5站次之间。单站强冷空气9月发生频次最高,达11.8站次,占总数17%;其次是10月,出现9.5站次,居第二位;2月、3月最少,占比分别为7.9%、7.8%,其余月份差距不大。单站寒潮12月—次年2月发生站次最多,占比分别为15.5%、16.2%、15.9%;5月寒潮频次最少,只有4.9站次,仅占3.9%。

从季节尺度看,寒潮主要集中出现在冬季(12月—次年2月),强冷空气秋季(9—11月)出现的频次明显高于春季和冬季,中等强度冷空气春季、秋季、冬季出现的频次相当,无明显季节差异。

图2 1961—2016年北疆单站不同强度冷空气月平均频次的分布

2.2 北疆区域不同等级冷空气过程变化

2.2.1 区域冷空气频次变化趋势

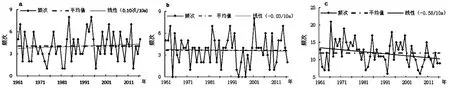

北疆不同等级区域冷空气过程年总频次变化如图3。区域寒潮发生频次最多,年均11.9次,较单站寒潮多4.5次;中等强度冷空气和强冷空气发生频次相当,多年平均频次分别为4.0次、3.7次,其中区域中等强度冷空气较单站减少5.1次。

1961年以来,区域中等强度冷空气呈弱增加趋势,增加速率为0.10次/10 a,未通过0.05的显著性水平检验;区域强冷空气无显著变化趋势;区域寒潮呈显著下降趋势,下降速率为0.58次/10 a,通过0.05的显著性水平检验(图3)。区域中等强度冷空气偏少时段为1970—1976年,强冷空气偏少时段为1993—1999年,寒潮偏少时段为1961—1965年、1988—1992年、2004—2009年;区域中等强度冷空气偏多时段为1992—1995年,强冷空偏多时段为1987—1992年,寒潮偏多时段为1966—1978年、1996—2000年;各级冷空气在2000年以后年际波动幅度明显加大。1961—2016年,北疆区域中等强度冷空气频次最大值为8次,出现在1984年;最小值为 1 次,分别出现在 1974、1981、1982、1996、2013年。区域强冷空气频次最大值为8次,出现在2001年;最小值为0次,分别出现在1964、1994、1997年。区域寒潮频次最大值为21次,出现在1966年;最少值为6次,分别出现在1992年和2007年。

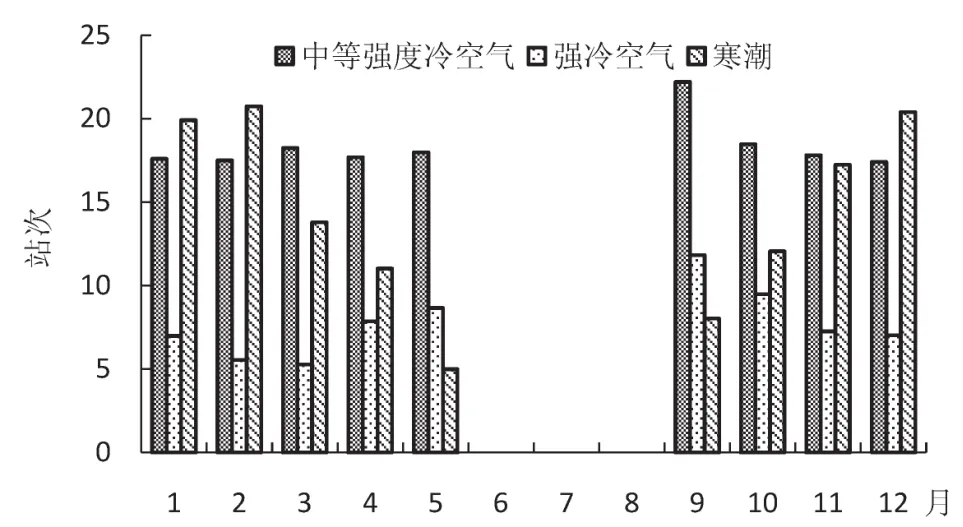

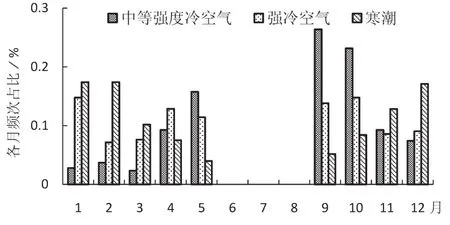

2.2.3 区域冷空气月频次变化

北疆区域中等强度冷空气主要出现在春末秋初,强冷空气1月最多,寒潮冬季发生频次较高(图4)。中等强度冷空气9月最多,占总数26%,其次是10月,占总数22%,1、2、3月发生次数较少,占比均不足4%。强冷空气各月差异明显,其中1月最多,占总数的16%,10、4、9月分居第二至第四位,占比分别为15%、13%、12%,其余月份占比均低于10%。寒潮12月出现次数最多,2月次之,1月第三,占比分别为18%、17%、16%;5月和9月次数较少,占比均不足5%。

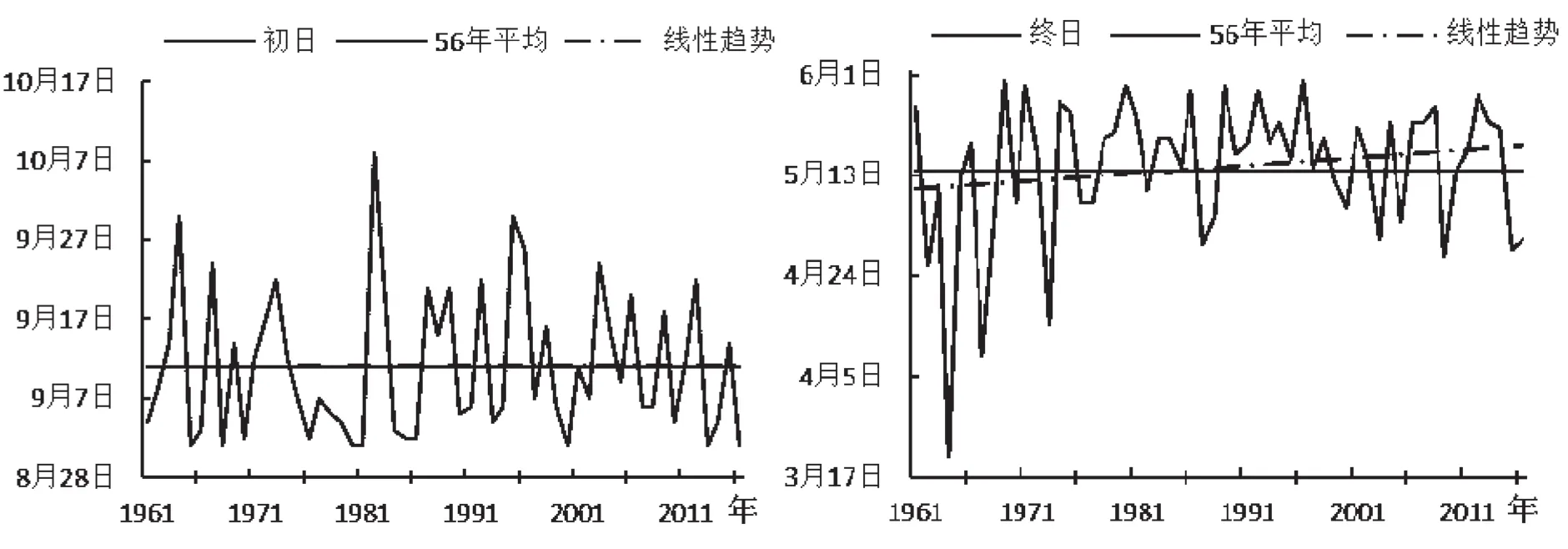

2.2.3 区域冷空气过程初、终日变化

冷空气过程初日出现越早(终日越晚)对农牧业生产造成的影响就越大。北疆区域冷空气初日无明显变化趋势(图5),多年平均值是9月11日,最早出现在9月1日,最晚出现在10月8日。56 a来,北疆区域冷空气过程初日主要出现在9月,9月上、中、下旬分别占55%、20%、22%,在10月仅出现1次(1982年10月8日)。

图3 1961—2016年北疆不同等级区域冷空气过程年总频次年际变化

图4 北疆不同强度区域冷空气月平均频次的分布

区域冷空气终日多年平均是5月4日,最早出现在3月21日,最晚出现在5月31日,呈推后趋势(图5),推迟速率为1.5 d/10 a,未通过0.05的显著性水平检验。终日时间跨度较大,主要出现在5月份,约占87%,出现在4月的占11%,出现在3月的仅1次(1964年3月21日)。区域冷空气过程初日没有因为气候变暖而推迟,而终日呈现延后趋势,表明低温事件的影响并未随气候变暖而减小,未来春季冷空气发生的时间可能会更晚,造成的影响可能会更大。

2.3 不同等级区域冷空气过程周期和突变分析

2.3.1 周期

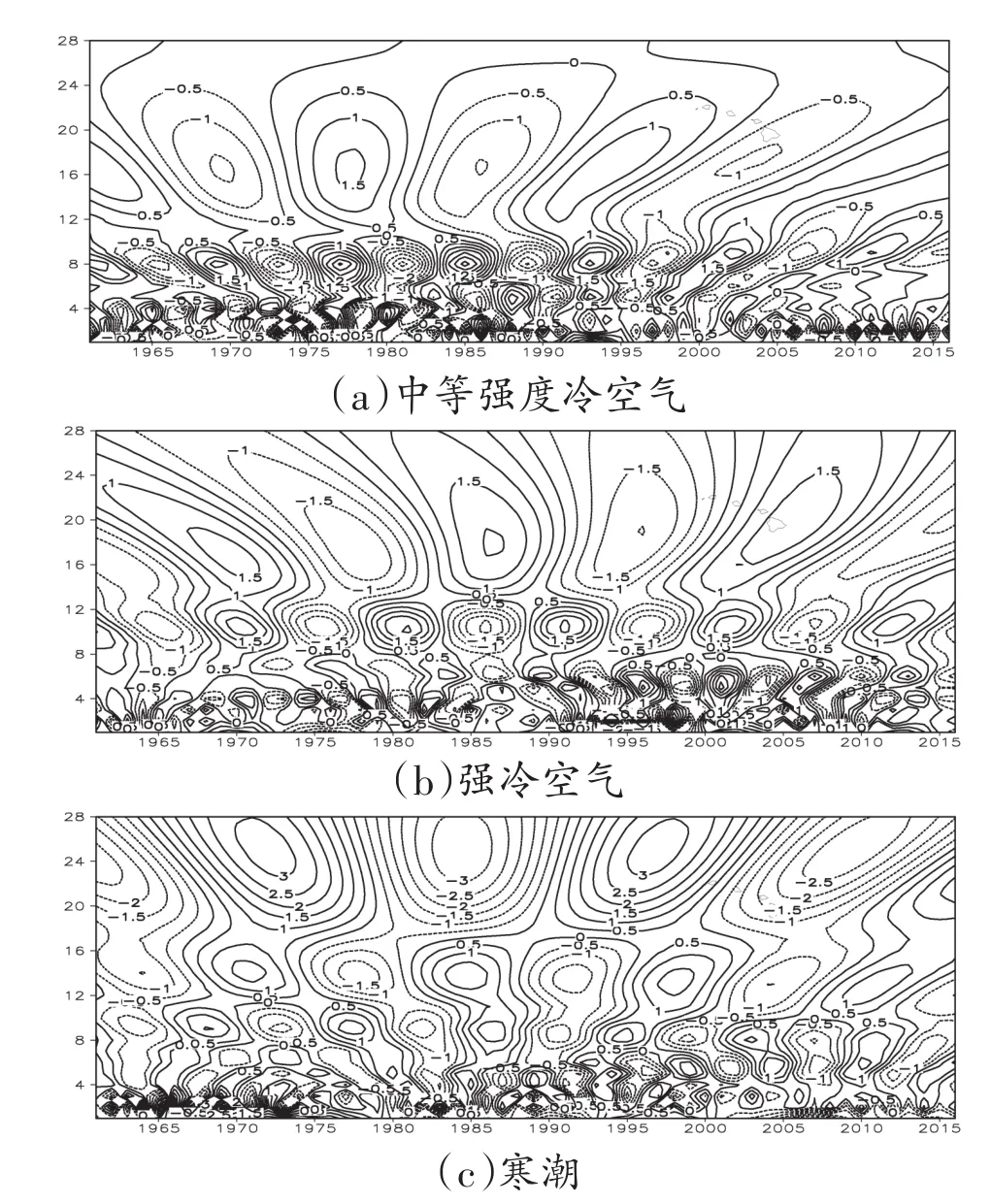

采用标准Morlet小波变换分析法[20],对1961—2016年北疆不同等级区域冷空气过程年频次的周期变化(图6)进行分析。

图5 北疆区域冷空气初、终日多年变化

北疆区域中等强度冷空气过程存在8~9、2~4、17~18 a的变化周期(图 6a)。8~9 a周期的变化信号一直存在,20世纪70年代、80年代信号最强,90年代后期信号开始减弱;2~4 a的周期在20世纪60年代、70年代中期以前以4 a周期为主,2000年以后以2 a的周期为主;17~18 a的高频周期在20世纪90年代以前信号最强,之后逐渐减弱。如图6b所示,区域强冷空气存在 11~12 a、4~6 a、18~19 a的周期变化。11~12 a主周期一直存在且信号较强;4~6 a的短周期在1985年以前以4 a为主,1986—2005年以6 a为主,2006年以后以5 a为主;18~19 a的高频周期一直存在,2010年以后信号开始减弱。图 6c 表明,区域寒潮存在 25~26 a、13~14 a、8~9 a、5~6 a的周期。25~26 a的高频主周期一直存在且信号较强;13~14 a的周期在20世纪70年代到2000年信号最强,2000年以后逐渐减弱;8~9 a的周期在2005年信号较强,之后信号减弱逐渐消失;5~6 a的周期在20世纪80年代到2000年信号最强,2000年以后信号减弱。

图6 1961—2016年北疆不同等级区域冷空气年频次的小波变化

2.3.2 突变

采用Mann-Kendall法[20]对1961—2016年北疆不同等级区域冷空气过程次数进行了检验(图7)。从图7a可以看出,1961—1976年北疆区域中等强度冷空气年际变化幅度大,1977—2016年开始呈上升的趋势,期间仅有1994年、1995年UF超过0.05的显著性水平临界线,其余年份均未超过;在±0.05的显著性水平临界线之间,中等强度冷空气UF和UB在1965年和1967年出现相交,说明在1965—1967年期间出现突变。图7b显示1961—1977年北疆区域强冷空气年际变化大,1978年后呈上升趋势,1997年开始上升趋势更加显著,并在2010年UF超过0.05的显著性水平临界线;在±0.05的显著水平临界线之间,强冷空气过程UF和UB在1977年出现相交,说明在1977年附近出现突变。北疆区域寒潮过程在1966—1982年上升趋势明显(图7c),之后出现下降趋势,UF未超过0.05的显著性水平临界线;在±0.05的显著水平临界线之间,寒潮过程UF和UB在2000年以后出现5次相交,且UF和UB均未超过0.05显著性水平,说明寒潮未出现突变。

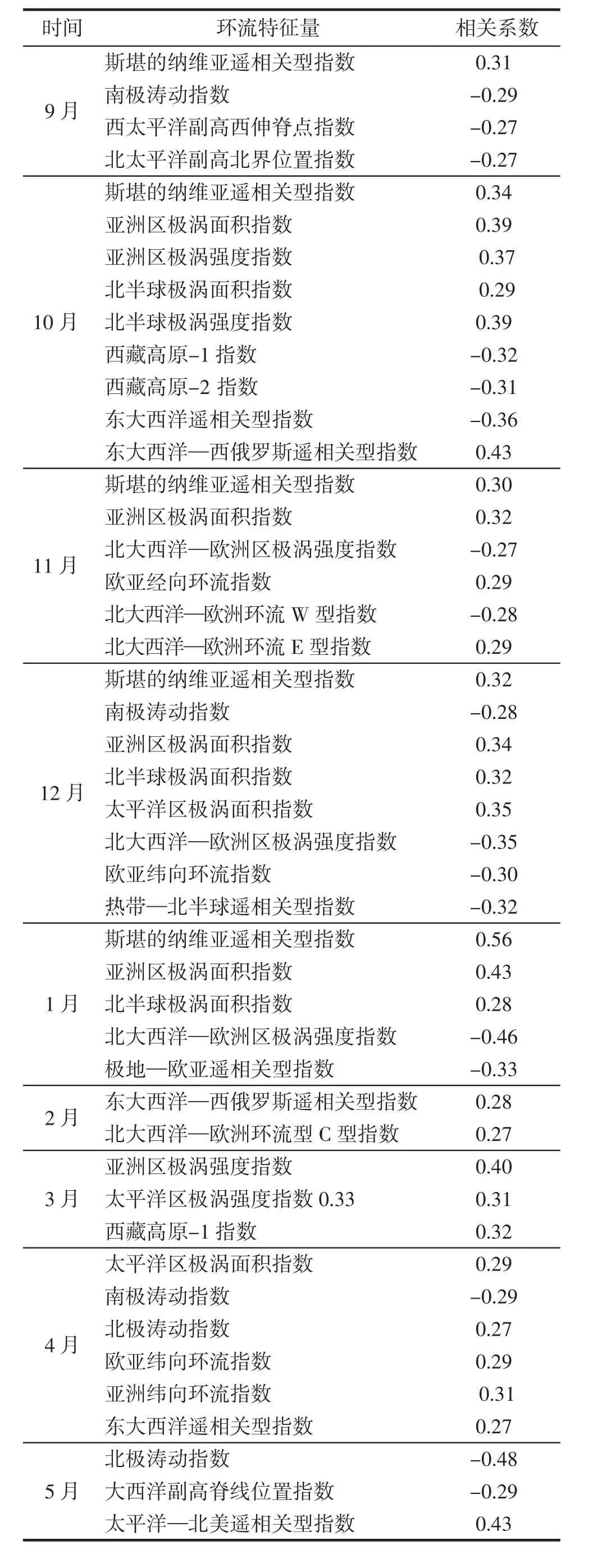

2.4 环流指数特征量

北疆地区冷空气过程频次的多少取决于大气环流背景及其相互的配置,且这种配置存在季节差异。为了寻找控制北疆区域冷空气的环流因子,将北疆区域冷空气逐月(不包含6—8月)发生频次与同期表征不同大气环流系统的88项大气环流特征量进行了相关分析。

图7 1961—2016年北疆不同等级区域冷空气过程年总频次Mann-Kendall曲线

表3列出了与北疆区域各月冷空气频次显著相关(通过0.05的显著性水平检验)的同期大气环流量。88个环流特征量中有27个与北疆区域不同月份冷空气频次显著相关,且影响下半年(9—12月)冷空气的环流特征量明显多于上半年(1—5月)。其中,2月显著相关的环流特征量最少,仅有2项;10月最多,达到9项;12月次多,为8项。27个显著相关的环流特征量中,斯堪的纳维亚遥相关型指数出现频次最高为5次;亚洲区极涡面积指数出现4次;北大西洋—欧洲区极涡强度指数、北半球极涡面积指数、南极涛动指数均出现3次;北极涛动、西藏高原指数-1、欧亚纬向环流指数均出现2次,且不同时间与冷空气过程的相关关系有正有负;其余环流特征量出现频次均为1次,总体正相关居多。各显著相关的大气环流特征量与北疆区域冷空气频数密切相关,当呈现正相关的大气环流特征量的值大于平均值或呈现负相关的大气环流特征量的值小于平均值时,北疆区域冷空气频数出现增多的概率较大[16]。表3中斯堪的纳维亚遥相关型指数对冷空气的影响在时间上具有连续性,分别与 9、10、11、12、1月冷空气频次呈正相关,其中与1月相关性最高,相关系数达到0.56。陈颖[21]研究结果指出,斯堪的纳维亚遥相关型指数正距平对新疆全区或者北部气温偏低较为有利。该指数与冷空气过程显著正相关也表明指数偏高时,北疆出现冷空气的概率可能会增加。

已有研究结果表明极涡是冬半年北半球最大的系统,而且由于它的活动和演变对中高纬度天气过程的发生发展产生直接的影响[22],北半球极涡面积大时,欧亚大陆中高纬度气温偏低[23]。如表3所示,与北疆区域不同时段冷空气显著相关的环流特征量中,有7个与极涡相关且出现频次高,分别为亚洲区极涡面积指数(4次)、北半球极涡面积指数(3次)、北大西洋—欧洲区极涡强度指数(3次)、亚洲区极涡强度指数(2次)、太平洋区极涡面积指数(2次)、太平洋区极涡强度指数(1次)、北半球极涡强度指数(1次)。除北大西洋—欧洲区极涡强度指数与冷空气过程是负相关,其余均为正相关,说明亚洲区、北半球极涡相关指数偏大,新疆冬季气温一致偏低[21],冷空气发生概率增大,因此在北疆冷空气过程监测预测业务中需要重点关注极涡相关环流特征量的变化。

南极涛动指数出现3次,分别与4、9、12月冷空气过程呈负相关,相关系数在0.28~0.29之间,南极涛动强年不利于东亚冬春两季冷空气的活动[24],因此南极涛动指数强年北疆地区冷空气出现频次可能会减少。

北极涛动(AO)、欧亚纬向环流指数、西藏高原指数等对新疆冬季气温变化都具有明显指示意义[21]。其中,AO指数的正负位相和亚洲区极涡面积指数的大小不同易造成新疆冬季平均气温区域性变化,其绝对值越大,优势影响越明显;西藏高原指数偏高时,冬季平均气温易偏高;欧亚纬向环流指数偏大时,新疆西部、北部区域冬季平均气温易偏高。

表3 与北疆区域冷空气过程显著相关的大气环流特征量(通过0.05的显著性水平检验)

3 结论

(1)北疆单站中等强度冷空气频次最多,寒潮次之,强冷空气最少;单站各级冷空气都在北疆北部高发,其中寒潮空间差异最明显且有24站减少趋势显著;单站寒潮冬季出现站次最高,秋季强冷空气最多,中等强度冷空气季节差异不明显。

(2)北疆区域寒潮发生频次最多,中等强度冷空气、强冷空气频次相当;区域寒潮下降速率为0.58次/10 a,中等强度冷空气增加速率为0.1次/10 a,强冷空气无明显变化趋势。冷空气过程初日无明显变化趋势,终日每10 a推后1.5 d,表明在气候变暖背景下,北疆冷空气过程初日并无变化,终日呈推后趋势,未来春季低温事件出现的时间可能会更晚,造成影响可能会更大。

(3)中等强度冷空气过程存在 8~9 a、2~4 a、17~18 a的变化周期并在1965—1967年出现突变;强冷空气存在 11~12 a、4~6 a、18~19 a的周期变化,在1977 年附近出现突变;寒潮存在 25~26 a、13~14 a、8~9 a、5~6 a的周期,未出现明显突变。

(4)北疆各月冷空气与同期27项大气环流特征量存在显著相关,斯堪的纳维亚遥相关型指数出现频次最高为5次,该指数偏高时北疆地区气温易偏低;与极涡相关的指数有7项,共出现16次,亚洲区、北半球极涡指数偏大时,新疆冬季气温偏低,冷空气频次增加;南极涛动指数与冷空气过程呈负相关,其强年北疆地区冷空气过程频次减少。

北疆单站中等强度冷空气频次明显高于区域中等强度冷空气,单站各级冷空气的空间差异明显。现有的冷空气过程监测业务主要针对区域冷空气开展,可能会漏测局地性低温事件。后续需要建立更加细致的业务规范,提升单站冷空气过程的监测能力,尤其针对关键农事期开展局地冷空气过程监测。

通过相关分析找出了影响北疆地区冷空气过程的环流特征量,其中出现次数大于2次的环流因子与前人提出的对新疆低温具有明显指示意义的环流因子一致性较高,在今后的冷空气监测预测业务中需要重点关注。但是对各环流特征量的相互配置及其相互间物理机制的研究尚未开展,后续有待跟进。

——2022 F1意大利大奖赛

——军旅写生作品展