长江经济带生态安全测度研究

吴艳霞,罗 恒,梁志康

西安理工大学经济与管理学院, 西安 710054

中国城镇化正在历经由高速发展转向高质量发展的关键时期,生态文明建设愈发成为社会发展的主题,生态安全作为生态文明建设的核心特征之一,在经济高质量发展过程中正扮演着越来越重要的角色,并成为地区乃至国家竞争力的体现。生态安全不仅指自然环境的生态安全,更包含城镇生态安全、城镇化与自然生态共生发展的安全。过去快速的城镇化在推动我国社会发展的同时也带来了自然资源大量消耗、生态状况恶化等严重的环境问题,威胁地区生态安全并桎梏地区城镇化的高质量发展。

国外关于地区生态安全的研究萌芽于19世纪,Robert Owen用田园城市描述城镇发展与自然环境应有的和谐状态[1]。20世纪70年代Lester R Brown初次提出环境生态安全这一概念并进行了并对其进行研究[2],1989年IASA将生态安全定义为人类生命健康、生活环境、资源利用等没有受到直接或间接威胁的一种持续性状态[3]。随后伴随全球范围的大规模城镇化和工业化,生态安全成为了学界关注的重点问题,研究成果丰硕,并由对生态安全的定性定量评价研究逐渐转向了多元化研究,例如生态安全模型构建[4]、生态安全与经济发展关系[5]、生态补偿机制[6]、国家间生态安全建设能力[7]等,而对生态系统服务价值[8-9]、生态空间探索模型[10]的研究也逐渐成为热点。国内对于生态安全的研究虽起步相对西方较晚,但相关研究也已得到了长足发展。生态安全研究模型涵盖数字地面模型(例如航天遥感源模型、地形图源模型、地面实测源模型)[11]、景观生态模型(例如景观生态安全格局法)[12-14]、足迹生态模型(例如足迹法)[15-17]、数学模型(包括含物元法、神经网络模型、灰色关联法)[18-21]。研究对对象涵盖城市生态安全[22]、土地生态安全[23]、湿地生态安全等[24],随着计算机发展,利用大数据机器学习进行生态安全研究也开始兴起[25-26]。梳理相关文献发现,当前针对我国核心区域城镇化与自然环境共生生态安全的研究仍较少,而如何破解这一生态安全难题,保障地区城镇化与自然环境共生生态安全并实现两者协调发展,已成为当下城镇化发展过程中亟待解决的关键问题。

2018年4月习近平总书记在武汉座谈会上提出长江经济带发展作为国家重点战略,必须生态环境保护和经济发展同步,推动长江经济带的高质量发展。标志着长江经济带的发展迈入新阶段。截止2017年,长江经济带经济总量达37万亿,平均城镇化率已达59.67%,这一节点正是生态承载力受迫增大、经济发展与自然环境矛盾突出的关键时期,因此从城镇化与自然生态共生视角出发研究长江经济带生态安全格局演变,探究其生态安全问题成因,对于长江经济带实现绿色、高质量发展具有重要现实意义。

由此,本文选取长江经济带11个省市2006年至2017年数据,基于Lotka-Volterra共生模型及DPSIR模型来构建长江经济带生态安全测度模型,利用R聚类法和非参数K-W检验进行指标筛选并采用熵权法进行指标赋权,构建生态受力指数——共生指数双特征指数进行长江经济带生态安全预警等级判断及成因分析。最后根据研究结论提出有针对性的对策建议,为长江经济带相关部门优化区域生态安全格局提供参考和借鉴。

1 研究区域概况、数据来源及研究方法

1.1 研究区域概况及数据来源

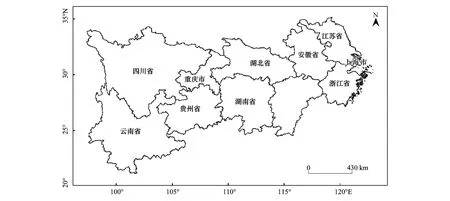

长江经济带全域涵盖浙江、江苏、江西、安徽、湖南、湖北、贵州、云南、四川等9个省份及上海、重庆两个直辖市,横跨中国版图的东部、中部、西部,辖域面积达205万km2,占中国国土总面积的21%,如图1所示。长江经济带人口及经济总量则都已经占到了中国经济的40%,具有独特的经济地理优势,能够促进长江下游发达地区经济增长优势渗透到中上游地区,从而最大限度拓宽长江中上游各省市经济增长空间,有利于长江全流域经济互补格局的形成,促进经济面向高质量发展转型。也正是由于长江经济带部分地区在经济快速发展时的粗放式管理,导致该地区经济发展与环境保护之间矛盾日益突出,给长江流域生态文明建设带来了巨大压力,地区生态安全问题亟待解决。

图1 长江经济带区位图Fig.1 Location map of the Yangtze River Economic Belt

本文选取长江经济带2006—2017年数据进行研究,数据选取至11个省市的统计年鉴、《中国城市统计年鉴》、各省市的国民经济及社会运行统计公报、环境统计公报、环保及水利部分发布信息等。对于部分缺失数据,利用插值法及相邻近年份的数据补齐。

1.2 Lotka-Volterra共生模型构建

对地区生态安全综合测度方法可以归纳为两大体系[27]:即特征指数法和指标体系法,特征指数法可以使得整体测度结果便于直接理解,但单项指标转化为特征指数时会损失其自身的生态经济意义,不利于生态安全成因分析;指标体系法则相反,单项指标都具有生态经济意义,但经过无量纲处理及加权处理求得综合值后,反而不具备直观的生态经济意义。本文综合两者优点,构建特征指数法与指标体系法耦合测度方法。

地区生态安全系统可以视作由城镇化子系统和自然生态子系统共同构成,并受到复杂交互作用机制的影响。城镇化发展带来的人口激增、工业污染等问题对自然生态系统发展造成威胁,而随着城镇化发展到一定高度,城镇化和科技的进步反而能改善自然生态系统发展,典型如新加坡[28]。另一方面,自然生态系统发展的好坏可以对资本流向、人口聚集起到一定的调节作用,进而约束地区城镇化系统发展进程。两子系统关系与生物种群共生理论符合,即固定生态系统中存在两各物种,两个物种在自身生存空间基础上存在两种关系:对生态系统资源的争夺或是互利共生扩充生态系统资源,A.J.Lotka和V.Volterra最先提出即Lotka-Volterra共生模型来描述这一种群关系,该模型如下所示(假设生态系统存在种群S1和S2):

(1)

(2)

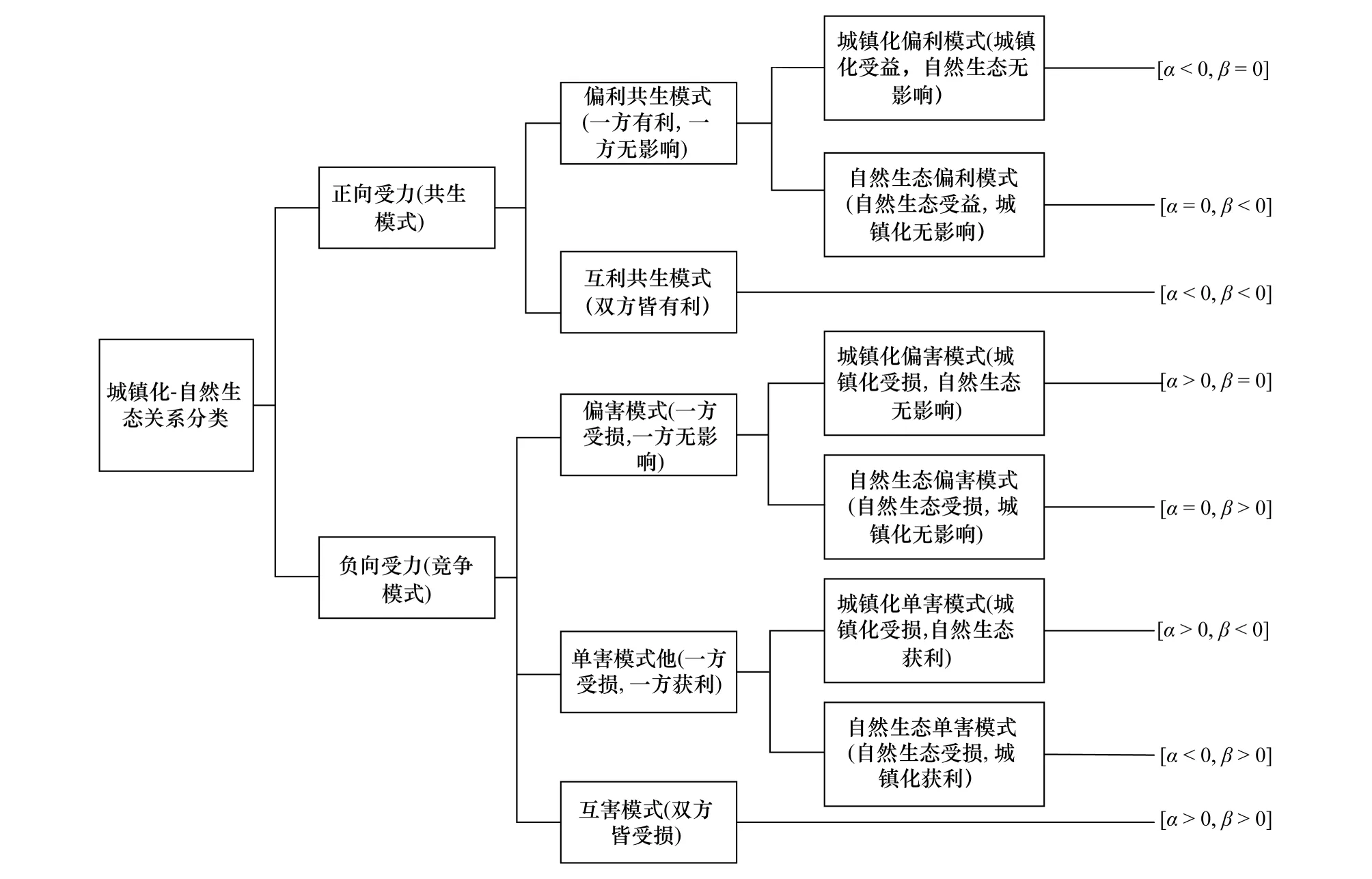

式中,r1/r2:S1/S2增长率;N1(t)/N2(t):S1/S2现存数量;k1/k2:S1/S2环境容纳量;α(β):S2对S1(S1对S2)竞争强度系数;t:时间;αN2(t):一个单位S2侵占α个S1生存空间;βN1(t):一个单位S1侵占β个S2生存空间。α/β符号可正可负可为0,分别代表竞争状态/扩充对方容量状态/无影响状态。

基于前述分析,本文引入该模型并构造城镇化——自然生态Lotka-Volterra共生模型来测度城镇化子系统与自然生态子系统共生关系,模型如下所示(此时系统中存在两个子系统:城镇化子系统F/自然生态子系统E):

(3)

(4)

式中,rF/rE:城镇化子系统/自然生态子系统增长率;F(t)/E(t):城镇化子系统/自然生态子系统综合发展水平指数;C:地区环境容纳量指数;α:自然生态子系统对城镇化子系统的竞争系数(β相反);t:时间。

α>0表示城镇化子系统受到自然生态子系统侵害;α<0表示自然生态子系统扩充了城镇化子系统环境容量;α=0表示系统间无影响。(β分析同理)

1.3 竞争强度系数测算

为计算出α/β值,选取K为时间变量来离散化处理式(3)—式(4),假定第k年附近,环境容量、竞争强度系数为常数,处理如下:

(5)

(6)

求解式(5)、式(6)可得:

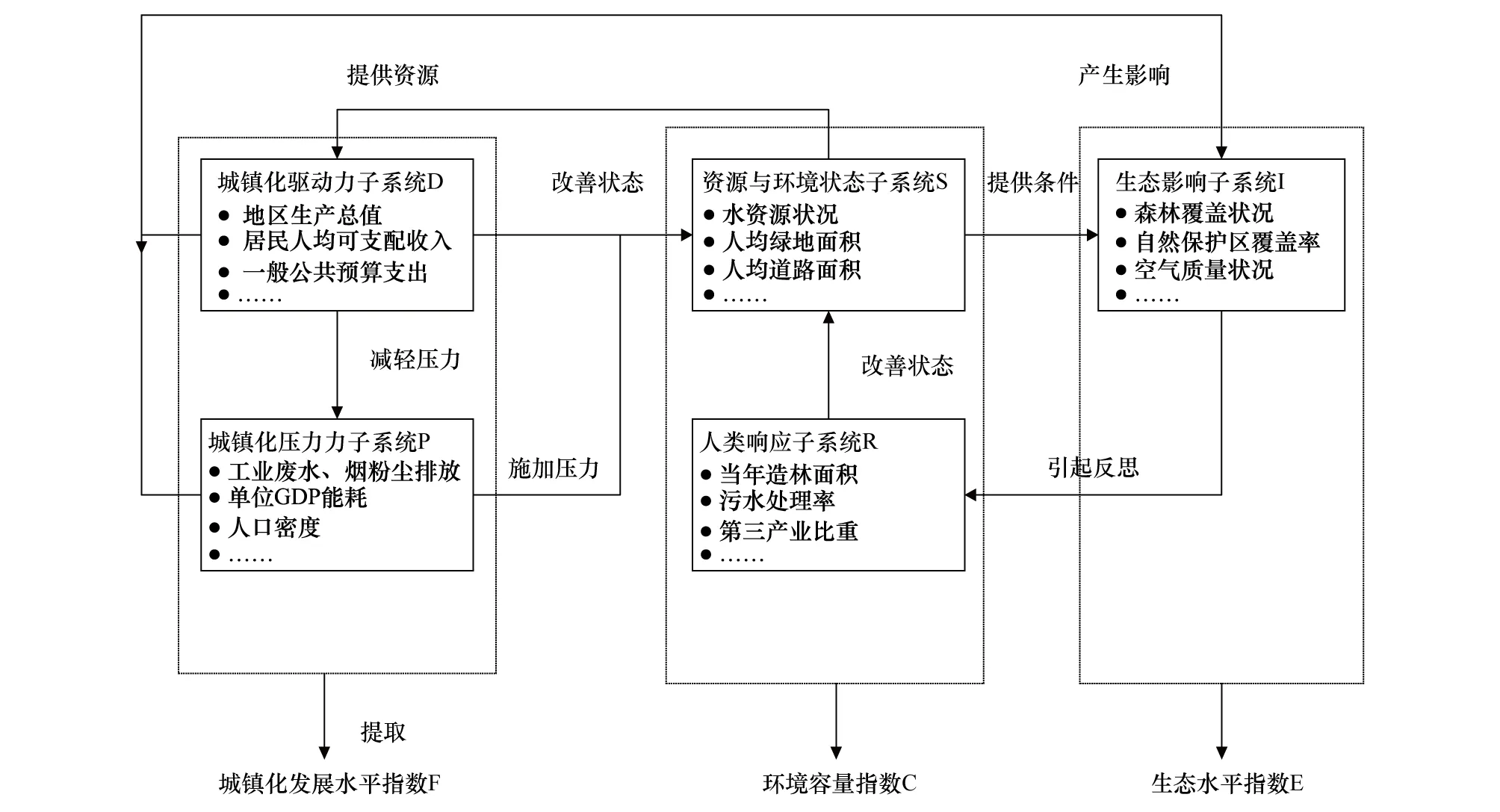

式中,

(7)

式中,γF(k)/γE(k)表示F(t)/E(t)指数增长率

1.4 生态安全DPSIR模型构建、指标筛选及赋权

1.4.1生态安全DPSIR模型构建

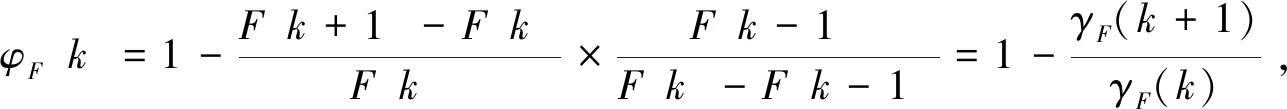

更进一步,为求得竞争系数α/β,需要首先求得基本指数F(t)、E(t)、C。为此,本文在参阅相关文献基础上[29-35],基于“驱动-压力-状态-影响-响应(DPSIR)”模型构建生态安全评价指标体系,以此求得F(t)、E(t)、C等指数,其模型框架如图2所示。

图2 “驱动-压力-状态-影响-响应(DPSIR)”模型框架图Fig.2 “Drive-pressure-state-impact-response (DPSIR) ” model frame diagram

图中D代表的是城镇化驱动力,对资源环境有正向增益作用。图中P代表的是城镇化压力,对资源与环境状态造成胁迫。城镇化动力和压力共同构成城镇化子系统发展水平指数F测度指标。图中S代表的是资源与环境状态,反映当下环境容量水平,。图中R代表的是人类响应,反映人类为改善生态环境所付出的行动,可以提升环境容量水平。资源与环境状态、人类响应共同构成环境容量水平C测度指标。图中I表示的是生态影响,反映前述诸多因素下生态环境受到的影响。用于测度生态水平指数E。

1.4.2指标筛选

本文利用R聚类法和变异系数法对初选的31个指标进行筛选。使用R聚类法的目的在于将初选指标中信息相同者归为一类,进一步让各类指标代表不同信息,保障各类指标彼此独立,信息不重复。使用变异系数法目的在于求得所选取指标的信息量大小,每类中信息量大者保留,信息量小者删除,由此保障所保留的指标尽可能具备最大鉴别度。步骤如下:首先对数据进行标准化处理,然后对标准化数据聚类,最后进行非参数K-W检验并利用变异系数法筛选出具有最强鉴别度、信息含量最大的指标。

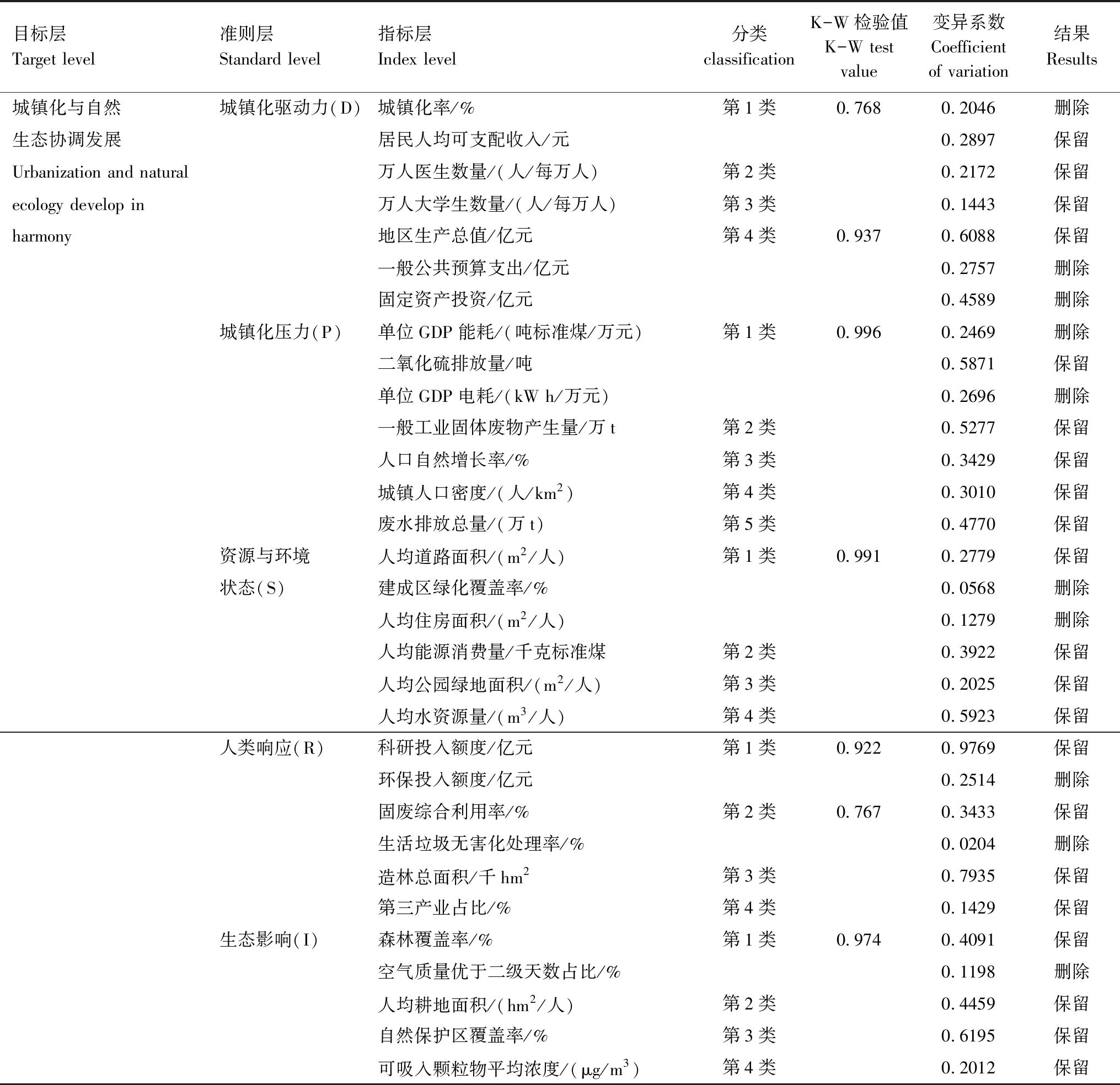

根据上述步骤基于长江经济带2006—2017年数据进行指标筛选,结果如表1所示:

表1 指标筛选结果Table 1 Indicator screening results

1.4.3指标赋权

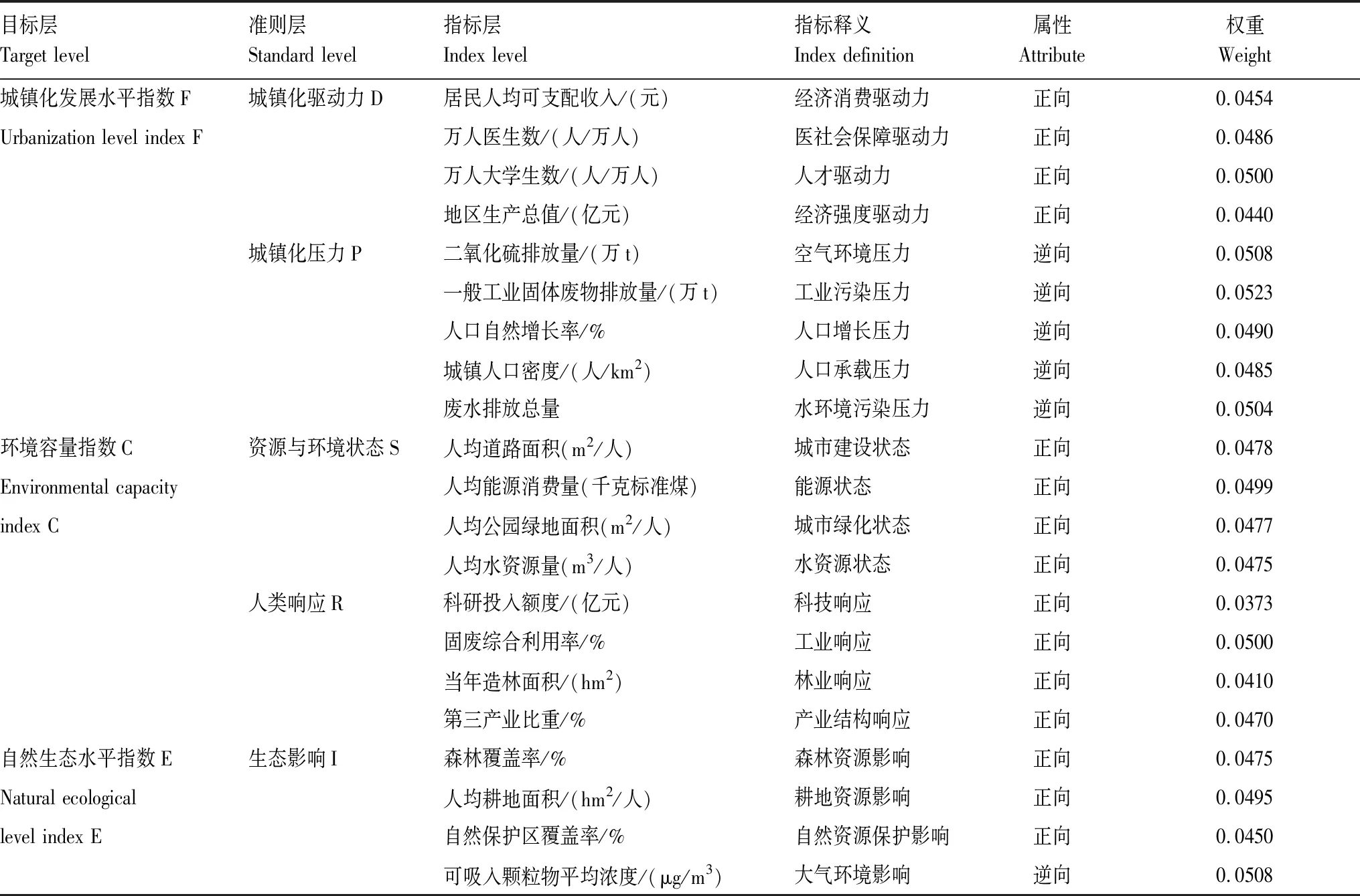

利用熵权法对筛选出来的21个指标进行赋权,计算权重结果如表2所示。

表2 指标权重Table 2 Indicator weights

1.5 综合特征指数的构造及生态安全判据

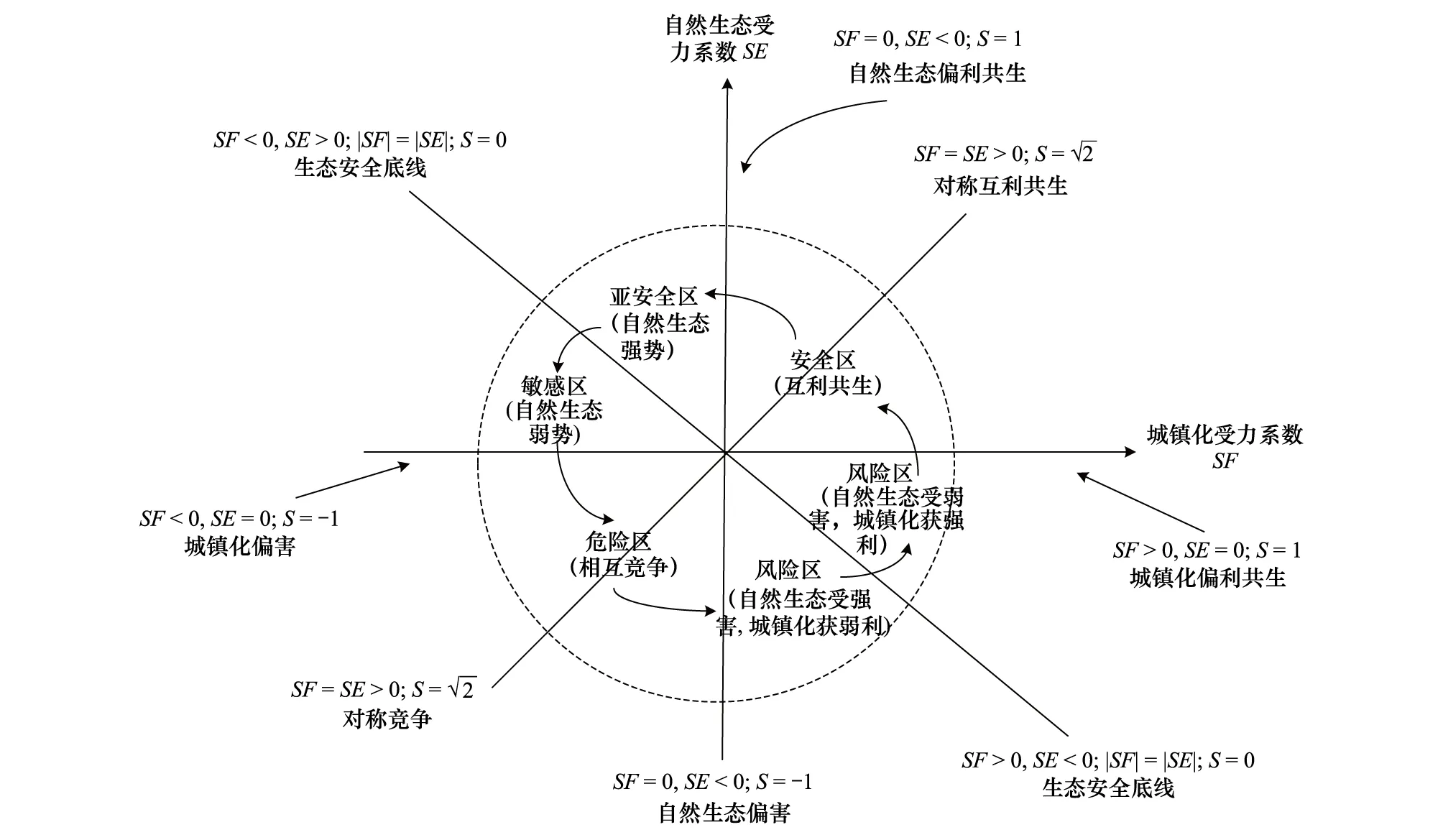

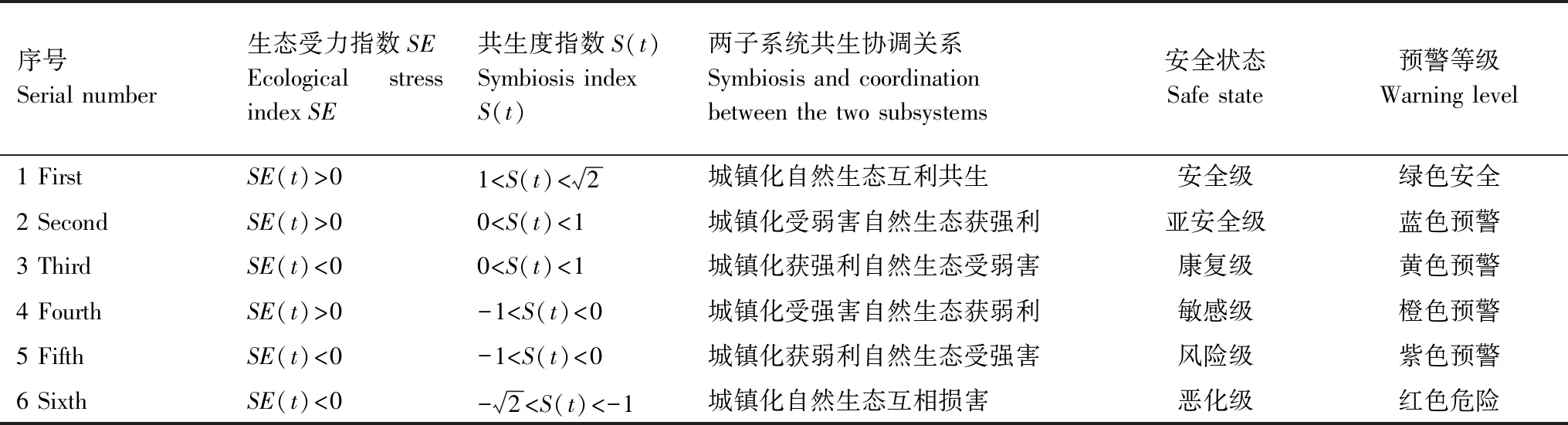

基于竞争系数α、β来可以判断出城镇化子系统受力方向及自然生态子系统受力方向,如图3所示。进一步可以求得城镇化子系统受力指数SF(k)及自然生态子系统受力指数SE(k),受力指数表明某一系统对另一系统的影响程度:

图3 城镇化子系统——自生态子系统共生关系分类图Fig.3 Urbanization subsystem-classification diagram of symbiotic relationships from ecological subsystem

(8)

(9)

在此基础上,本文构造出包含两子系统相互作用特征的的综合特征指数,即共生度指数S(k):

(9)

此处共生度指数S(k)表征城镇化子系统与自然生态子系统共生关系的优劣程度,测度结果具有明确的生态意义。

图4 城镇化——自然生态二维共生模型Fig.4 Urbanization-two-dimensional symbiosis model of natural ecology

在二维共生模型中,生态安全被分为6个区域,这六个区域相互递进,符合生态安全在演变过程中存在着渐进性的规律。在安全区,城镇化子系统与自然生态子系统处于互利共生状态,彼此扩充生存空间;在亚安全区,自然生态系统虽然仍处于增益状态,但这是以牺牲城镇化发展为前提的生态安全,处于不稳定状态;如果城镇化系统持续受损,将转入敏感区,此时城镇化系统收到的损害要大于自然生态系统的获利,这一状态若持续,将使得两子系统处于竞争状态,两者都受到伤害,即位于危险区;在风险区,城镇化系统获得弱利而自然经济受损,此时人类若能认识到这一状况并采取措施改善环境,则可能从风险区跨越至康复区,使得生态安全出现好转,并有机会进入安全区域。

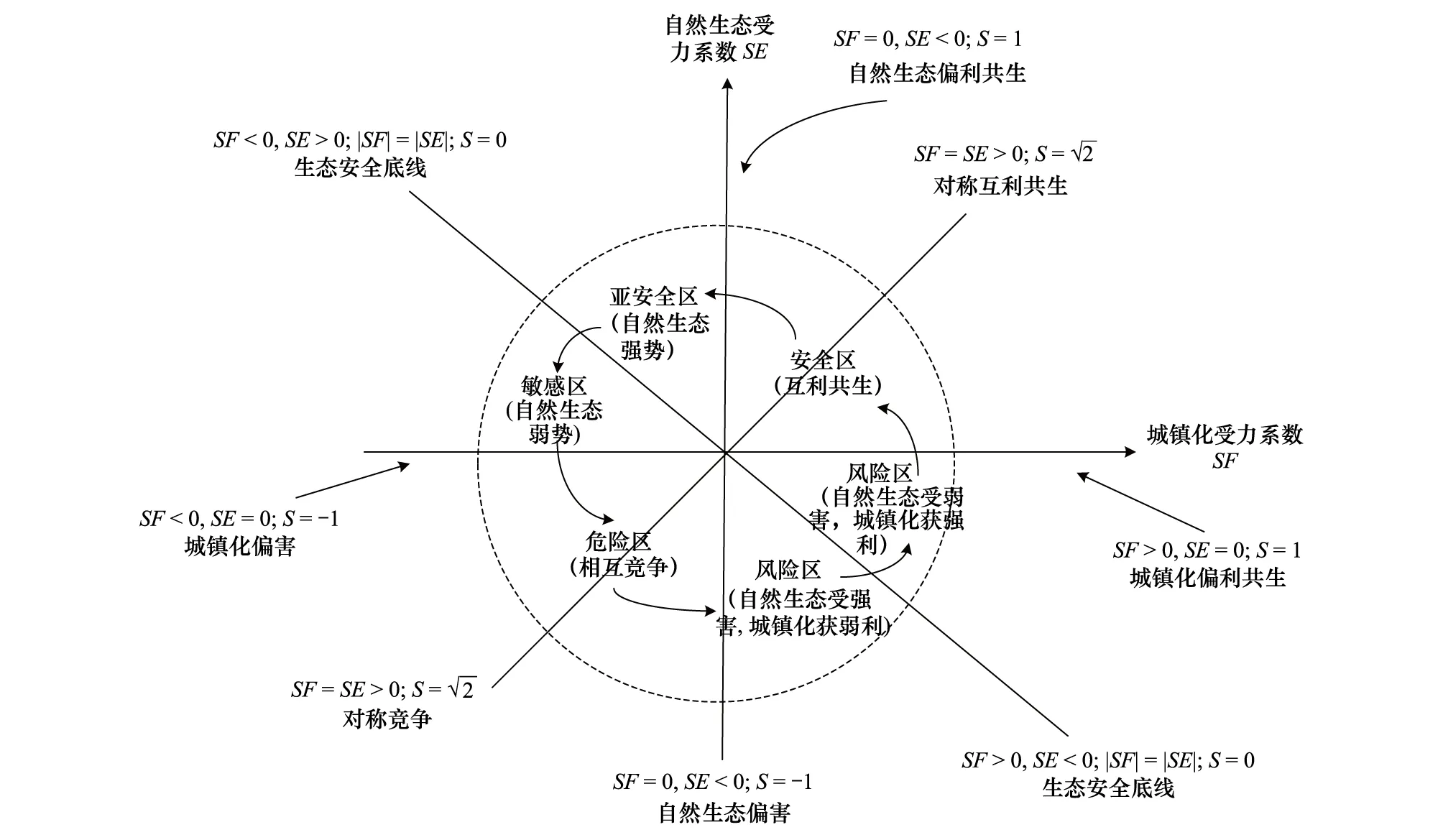

基于上述分析,本文将生态安全状态划分为6类,对应6个生态安全预警等级(以颜色标注),如表3所示。

表3 生态安全状态和预警等级Table 3 Ecological security status and warning levels

2 结果与分析

2.1 长江经济带生态安全状态综合评判结果分析

通过对长江经济带2006—2017年生态安全状况进行实证分析,得到城镇化系统发展水平指数、自然生态系统发展水平指数、环境容量指数等基本指数,如图5所示。

由图5可知,长江经济带城镇化子系统发展水平指数总体而言呈上涨趋势,由2006年的0.1335上涨至2017年的0.2808。究其原因,一方面,随着过去20年中国经济的高速发展,长江经济带社会经济水平得到了较大改善,城镇化驱动力动力提升显著,经济增长强度、经济消费活力、高素质人才比例、人民生活保障等影响因素都得到了长足发展;另一方面,随着产业结构的不断优化、科技进步及环保治理意识的增强,长江经济带城镇化压力得到一定程度的缓解,但这种压力的减轻分布并不均匀,以上海、浙江为代表的长江下游省市城镇化压力改善程度明显优于长江中上游城市,这一问题值得重视,例如2008年至2010年长江经济带城镇化发展水平指数出现下降趋势,其原因就在于部分省份城镇化压力增长带来的负面效应超过了城镇化驱动力带来的提升效应,典型如四川省在2006年二产占比增长幅度较大,工业化进程加快,直至2011年二产占比达到47.8的巅峰后才出现下降,随之而来的工业污染增加给地区生态环境带来巨大压力。同时随城镇化步伐的加快,人口的大量聚集也给地区生态承载力安全线造成了胁迫,这一点在新兴大型城市表现尤为明显。

图5 长江经济带基本指数测度结果Fig.5 The results of the basic index measurement of the Yangtze River Economic Belt

长江经济带环境容量指数在2006年至2017年间一直呈平稳上升状态,由2006年的0.0213上升至2017年的0.3306。环境容量指数的上涨来来自于两个支撑点,其一,城镇化发展水平的总体提高使长江经济带资源与环境状态得到了改善,诸如能源资源状态、城市绿化状态、城市建设状态都得到稳步提升,这一点值得肯定;其二,人类的响应对于长江经济带环境容量的扩充起到了积极作用。一方面,长江经济带第三产业总体而言不断提升,出现了由东向西的产业升级进程,改造或淘汰高能耗高污染企业已成为产业发展的共识,同时长江经济带大部分省份对环境污染的处理效率也得到加强,另一方面,科研投入力度不断增大,人类改善环境能力得到强化,再加上政府主导的造林规模不断扩大,为长江经济带生态承载力改善做出了一定贡献。

长江经济带自然生态子系统发展水平指数整体而言增长缓慢且波动状态显著。其中值得肯定的是长江经济带整体森林覆盖率呈上升趋势,森林资源结构和森林生态涵养功能得到增强,同时长江经济带空气质量也得到了明显改善,这也是自然子系统发展水平指数增长的重要原因。但伴随城镇化而来的是对耕地生态空间的不断挤压,间接导致了地区自然生态水平增益速度缓慢,这一点应当警惕。

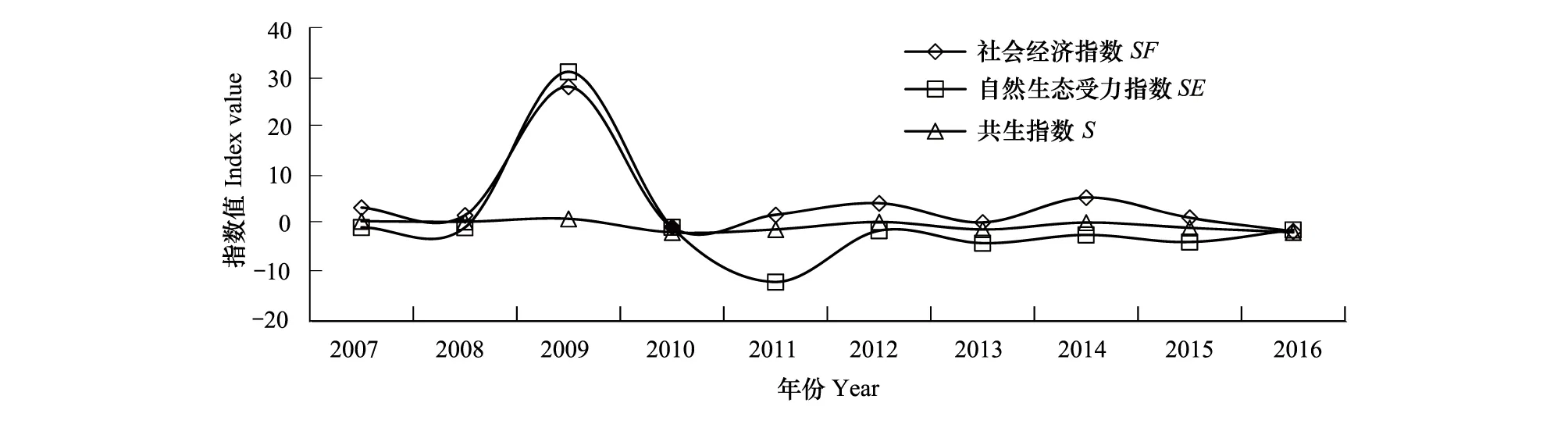

根据对城镇化发展水平指数F、自然生态发展水平指数E、环境容量指数C等基本指数的测度结果,本文对2007年至2016年长江经济带生态安全状态(城镇化——自然生态共生协调状况)进行综合评判并给出相应的预警等级,如图6所示。

由图6可得,长江经济带城镇化子系统受力指数除2010年及2016年小于0以外,其余年份皆大于0,这一结果表明长期以来长江经济带自然生态子系统对城镇化子系统的作用力基本为正,对城镇化子系统发展起到了促进作用。而长江经济带自然生态受力指数在2009年大于0,同时2009年共生度指数也大于0,按照前述构建的生态安全评判标准,2009年长江经济带城镇化子系统与自然生态子系统处于互利共生的协调状态,生态安全状况位于安全区,然而其余年份自然生态受力指数皆小于0,表明自然生态系统长期受负向作用力,在城镇化发展过程中,自然生态子系统发展受到了抑制作用。尤其是在2010年与2016年两年,共生度指数甚至低于-1,此时生态安全处于红色危险区,城镇化子系统与自然生态子系统处于相互竞争,如若能积极改善生态环境状况,缓解生态承载力压力,有希望进入康复区,否则只会持续恶化环境,不利于长江经济带可持续发展,。这也更加表明长江经济带生态安全状态受城镇化子系统与自然生态子系统共同作用,取决于两子系统的共生协调程度。

图6 长江经济带生态安全状态及预警结果Fig.6 Ecological security status and early warning results of the Yangtze River Economic Belt

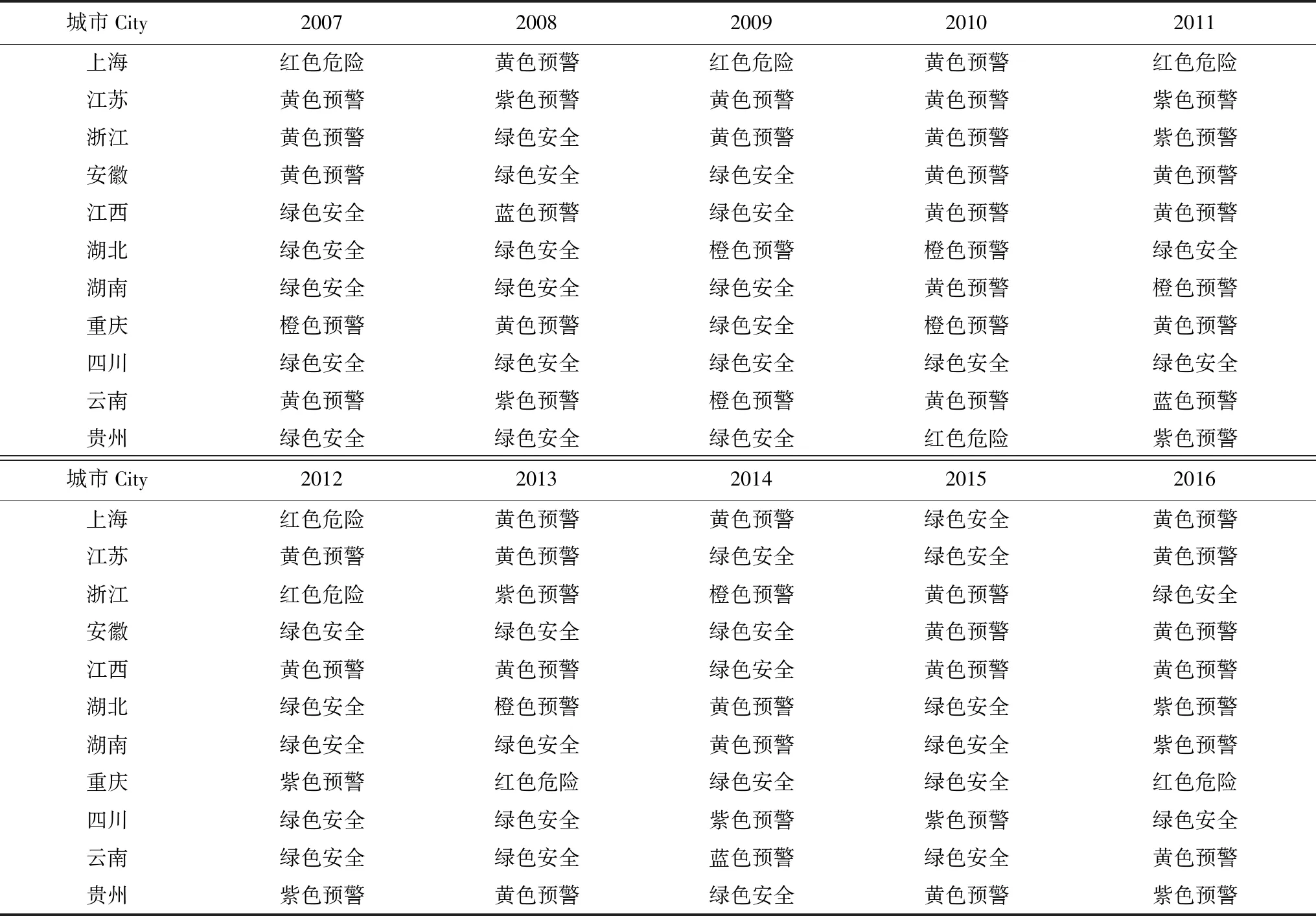

2.2 各省份生态安全状态及预警等级评判结果分析

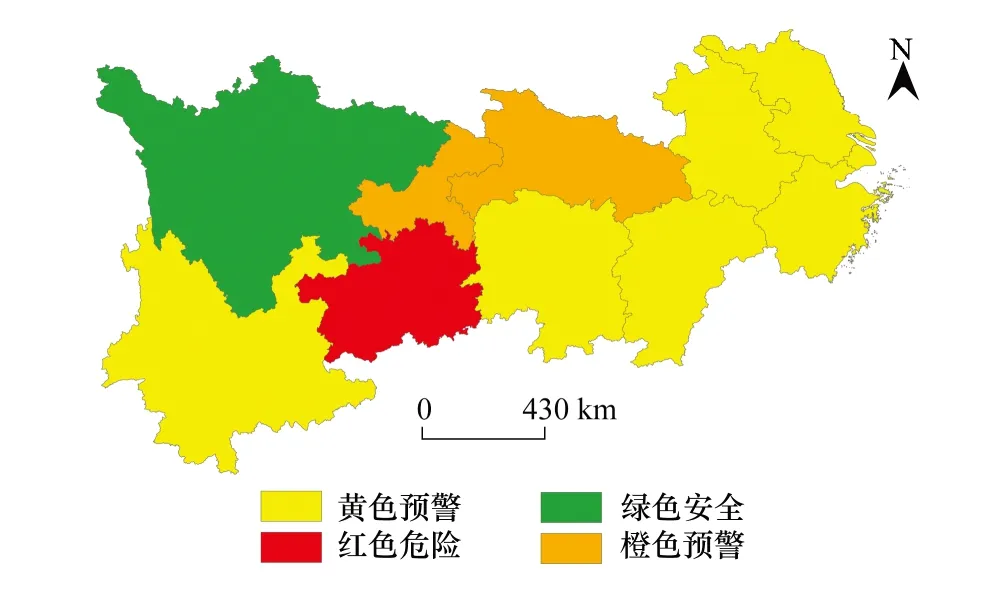

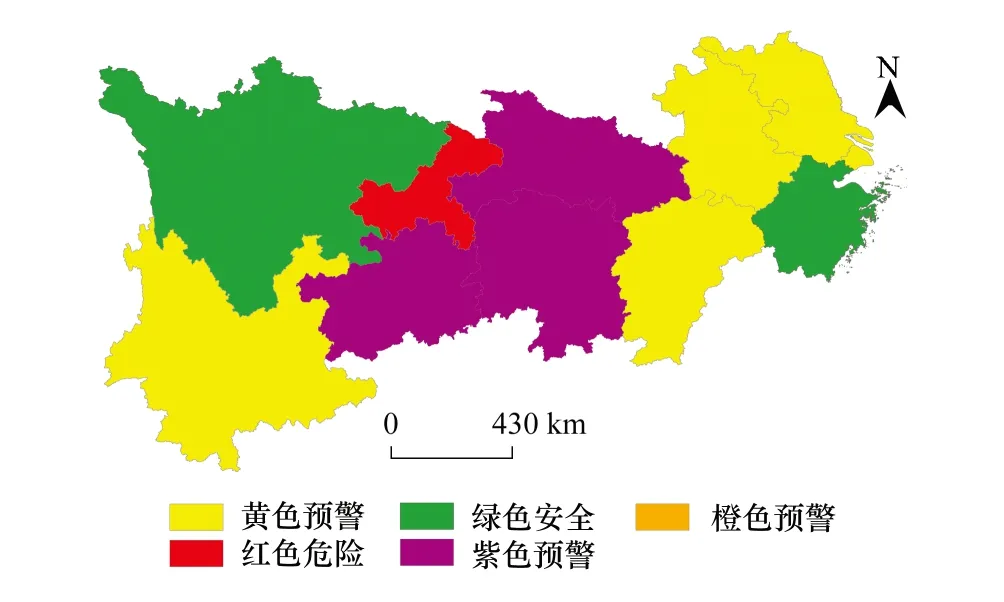

在此基础上,本文对2007年至2016年长江经济带11个省市生态安全受力状况及共生指数进行具体测度,并得到其生态安全状态及预警等级评判结果,如图7、图8、图9及表4所示。由图7、图8、图9可知,长江经济带生态安全格局空间差异明显,未出现明显好转,个别地区生态安全状况出现回落状况,生态安全位于安全区省份有所减少。整体生态安全格局由2007年的“中部较高,两侧偏低”格局转向2010年的“普遍偏低格局”再到2016年的“东西较高,中部偏低”格局。

图7 生态安全格局(2007)Fig.7 Ecological security pattern (2007)

图8 生态安全格局(2010)Fig.8 Ecological security pattern (2010)

图9 生态安全格局(2016)Fig.9 Ecological security pattern (2016)

表4 2009—2016年各城市生态安全预警等级评判结果Table 4 Judging results of ecological security warning levels for cities in 2009—2016

就城镇化子系统受力指数SF而言,浙江省和四川省近年来城镇化发展水平稳步提升,受到自然生态子系统的正向作用力。尤其是浙江省作为沿海发达地区的典型代表,近年来经济发展势头尤为强劲,而四川作为长江上游地区经济发展领头羊,社会经济发展表现不俗。结合自然生态系统发展水平指数SE与共生度指数S来看,浙江省在城镇化发展过程中仍对自然生态造成了负向影响,生态安全格局呈“U”型变化,由2007年的城镇化子系统获强利自然生态子系统受弱害演变至2013年城镇化子系统获弱利自然生态子系统受强害,直至2015年才逐渐步入生态安全康复区,并于2016年进入生态安全区,自然生态子系统开始获利,并与城镇化子系统互利共生。工业污染对浙江省带来的生态胁迫并不如其他省份显著,但人口增长率的逐年提升以及人口聚集带来的城市人口密度激增却对区域环境承载力带来了不少压力。浙江省第三产业占比仅次于上海市,未来随着产业结构的继续优化,有希望继续保持城镇化子系统与自然生态子系统共生协调发展状态。

四川省2007年来长期处于城镇化子系统与自然生态子系统互利共生状态,同时兼顾了社会经济的发展的自然环境保护,然而2014—2015年生态安全跌入自然生态受损的偏害模式,意味着这短时间该地区不仅无法满足自然生态建设要求,城镇化发展也受到损害或只能获取弱利,最重要的原因在于四川省二产占比逐年增加后,工业污染处理效率反呈下降趋势,而自然生态受损反过来也进一步抑制城镇化子系统发展,这一状况在2015年后得到改善。

在2016年生态预警状态为黄色预警(SE(t)<0,0 上海市生态安全状态以2013年为分水岭,2013年以前城镇化发展水平虽然表现强势,但与自然生态共生协调程度堪忧,2013年以后协调程度逐渐回升,对自然生态胁迫有所降低。一方面上海作为全国经济中心,对人口吸引力巨大,高密度人口聚集在一定程度上破坏生态承载力,部分年份环境容量指数甚至出现下降状态,另一方面,作为高城镇化率地区,上海森林覆盖、自然保护区状况低于长江经济带平均水平,生态更具脆弱性,未来应当更加注重对生态承载力的保护。江苏省作为工业大省,生态环保压力同样巨大,与四川相比,江苏对于工业“三废”及生活污染物的处理力度较大,科研投入力度也冠居长江经济带,在一定程度上能缓解城镇化压力,同时也保证了社会经济的稳步发展。安徽省生态安全状况较好,2012年至2014年城镇化子系统与自然生态子系统处于共生协调状态,但2015年以后自然生态子系统受到弱害,自然生态子系统发展水平指数出现下降,生态安全进入偏害模式,安徽省目前仍处于第二产业占绝对主导的阶段,必须加快产业转型升级步伐。江西省自然资源丰富,森林资源更是名列前茅,但城镇化发展水平不足使得江西省自然生态受到一定程度的损害,城镇化与自然生态无法保持持续的共生协调状态,尤其2015年至2016年,生态受力指数皆为负,表明江西仍处于牺牲环境发展社会经济的模式,生态建设水平有待提升。云南省2011年及2014年生态安全为蓝色预警,处于亚安全区,典型的城镇化子系统发展受到抑制,再加上云南省城镇化驱动力与长江经济带其余地区相比较弱,未来应当进一步加强城镇化与自然生态的协调发展。 在2016年生态预警状态为紫色预警(SE(t)<0,-1 湖北省在2016年以前多次出现橙色预警,表明这些年份已经呈现出自然生态提升缓慢同时反向影响城镇化发展的现象,这是湖北省生态安全格局演变过程中的重要特征,且其生态安全在2016年已跌落至风险区。湖北省科研及教育实力名列长江经济带前茅,但就全省而言仍以资源消耗性企业为主,不利于城镇化与自然生态的协调发展,未来应当抓住武汉作为国家中心城市的契机,带动长江中游地区实现经济的绿色高质量发展。湖南省在2013年至2014年间环境容量指数出现了一定程度的下跌,随后自然生态指数也出现下降趋势,且2016年生态受力指数为负,表明生态环境已受到城镇化影响,值得警惕。贵州省在2009年以后生态受力指数多数为负,处于牺牲环境发展经济模式。贵州省第三产业占比在整个长江经济带中相对偏低,还有很大发展空间,贵州近几年大力发展大数据产业,优化产业结构布局,未来自然生态受压状态有希望得到缓解。 长江经济带战略是中国改革开放转型实施新区域开放开发战略,但是近年来在快速城镇化进程中,长江经济带沿线省市也出现了诸多生态安全问题,严重制约长江经济带的高质量发展。本文通过构建Lotka-Volterra共生模型对长江经济带沿线11个省市生态安全状况进行测度并分析了其成因,得出如下主要结论: (1)从时间格局上看,整体而言长江经济带城镇化系统发展迅猛,尤其是城镇化驱动力得到强化,地区社会经济得到明显提升,但长江经济带生态环境改善状况幅度并不明显,且长江经济带长期处于城镇化高速发展而生态环境遭受损害的偏害发展模式,这种模式属不可持续模式,若不及时改善,不仅损害长江经济带生态环境,也将使得长江经济带城镇化发展遭到反噬,人口、资本流入受阻,生态安全最终掉入恶化区。 从空间格局而言,长江经济带11个省市生态安全格局差异显著,呈现“东西较高,中间偏低”格局。浙江省和四川省生态安全状态提升明显,已实现城镇化与自然生态的共生协调发展。上海市、江苏省、安徽省、江西省、云南省等5省市处于生态弱害状态,未来有希望由康复区过渡至安全区。湖北省、湖南省、贵州省等3省在2016年处于城镇化获弱利而自然生态受强害状态,表明受损的生态环境进一步抑制了城镇化发展。重庆市处于对称竞争状态,发展极不协调,值得警惕。 (2)通过指标回溯发现,长江经济带生态安全问题主要来自于以下几方面:一是长江中上游地区产业结构仍有待优化,资源消耗和污染排放给长江经济带沿线自然资源和环境带来巨大压力,且部分省份对环境污染的处置效率较低,双重作用使得生态安全问题日趋严重;二是长江经济带集中了全国40%的人口,人口高度聚集进一步压迫了长江经济带生态承载空间;三是城镇空间布局缺乏规划,城镇绿化、配套基础设施建设不完善,导致部分地区宜居度低,生态环境进一步影响投资流动、人口流动的导向。 需要特别注意的是,部分省份生态安全状况出现了一定程度上的波动性,以贵州省为例,贵州省2007年至2009年一直处于生态安全状态,2010年开始出现生态安全危机,其后逐渐好转,但在2015年再次转向黄色预警并有恶化趋势。对于这一现象考虑两方面的原因,一是生态环境相对于城镇化发展的滞后性,城镇化的迅速发展并未立即带来生态环境的同步提升,反而前期发展对环境的副作用在近期开始体现,而随着城镇化发展的进一提升自然生态开始出现好转,而自然生态的滞后发展带来的影响又进一步影响后期城镇化发展,从而整体呈现波动式前进。另一方面,考虑到城镇化子系统与自然生态子系统共生关系优劣程度的转变,由城镇化——自然生态二维共生模型可以看出,共生关系的演变对生态安全预警影响较大,两子系统获利或受到损害大小的不同使得共生关系在互利共生、偏利共生、对称竞争之间产生变动。2009年到2010年贵州省两子系统共生关系经历了由优到劣的转变,并一直持续到2012年,且多为城镇化子系统对自然生态子系统的伤害大于自然生态子系统对城镇化子系统的增益,后期伤害减弱而增益增加,共生关系变化使得生态安全呈现一定的波动性。 从基础的指标选取来看,虽然通过指标筛选能够尽可能科学合理的得到所需指标,但城镇化与自然生态的联系较为复杂,目前也无统一、权威的生态安全指标确定原则,较难达成共识,国内外研究学者都在不断探索中。本文尽可能选取详尽且覆盖多方面的指标但仍难避免疏漏,同时指标筛选过程中也会排除掉部分指标,这些都可能带来最终结果的不完善,需要在实践中进一步完善。 (1)长江经济带沿线省市应当加快步伐优化地区产业结构,粗放式的产业扩张不仅使得城镇化发展在后期增长乏力,对生态环境更是造成了巨大伤害,要制定严格的环境保护政策,禁止在长江经济带沿线生态脆弱区新增高污染、高能耗的工业项目,及时淘汰落后产能。另一方面,严格污染排放、生产能耗、质量安全标准,倒逼相关企业自我改革,促进地区产业分布优化。同时长江经济带要做好生态保护红线的严格划定,出台完备的自然资源保护政策,减轻土地开发轻度,提升各地区城镇化用地效率并优化国土资源利用格局,缓解当前对地区生态承载力造成的压力。 (2)加快高素质人才吸引步伐,特别是长江中上游地区要尽快实现由劳动密集型经济发展格局转向知识密集型经济发展格局,实现新旧动能转换;各省市应当依托自身地理、交通优势,培育本土优势高新产业,推动长江经济带全产业链实现高质量发展;各省市还需根据本土生态资源优势大力发展低能耗低污染的绿色服务业,如生态旅游、生态农业,在促进经济高质量发展的同时,保护长江经济带的“青山绿水”,减轻长江经济带生态压力。 (3)提升长江经济带沿线省份空间联动发展水平。自然生态发展水平具备空间传导效应,以高生态位地区为中心点将带动周边低生态位地区产生积极响应,若能据此对长江经济带沿线11个省市因地制宜实施科学合理的整体发展规划,激发各省份之间的联动效应,将促进长江经济带整体生态环境迈向新台阶。对于长江下游省市,要充分发挥其经济发展优势辐射长江中上游地区,实现地区产业的转型升级,稳步提升生态环境质量,对于长江中上游城市,可以充分发挥其沿长江交通优势,在保证生态承载力红线的基础上,逐步承接长江下游地区产业传导,完善长江流域经济生态走廊,最终实现长江经济带的高质量发展。3 结论与对策建议

3.1 结论

3.2 对策建议