基于信息依赖和理性规范的转基因技术公众态度形成路径研究

庞祯敬,王永杰 ,赵 成

(1.清华大学 公共管理学院,北京 100084;2.西南交通大学 公共管理与政法学院, 四川 成都 610031)

时至今日,“转基因”一词的意涵已超越所谓的“科学的域场”,在转基因议题框架下,公众往往基于现代性反思而陷入当代科学域场的“自律性之困境”,这无疑使转基因技术具备了风险社会议题的典型特征,即新兴技术创新与应用过程中的潜在“人造风险”,它是一种风险的客观形式尚未显现而公众感知到的“主观建构风险”。加之,转基因技术具有专业知识壁垒,这使得信息不对称成为公众知情权和选择权“残缺”的根源,因而,基于客观知识和认知能力的转基因公众态度形成路径实质处于“钝化”状态,而这一过程中,信息往往扮演着公众态度形成的路径依赖的“戏份”。

正如贝克所述,风险社会是一个“科学、媒体与信息的社会”[1],其观点强调信息媒介对风险定义、识别及决策的重要性。在风险的社会放大框架下,信息对公众的风险判断的影响是一个的心理、社会机制及文化过程,个体感知到的风险显著地与信息渠道依赖性相关[2]。恰如“拟态环境”理论所述,公众实质生活在信息媒介与个人主观价值体系共同构建的虚拟环境中,信息媒介为公众塑造了一种“拟态”的现实环境[3]。对于转基因技术“主观建构风险”而言,公众的风险感知实际依赖信息媒介和主观价值所构建的“拟态”现实环境,信息媒介基于不同的利益视域、专业视域、权责视域采取不同的“策略”深刻塑造着公众的主观认知,进而影响风险感知和公众态度。

因此,有必要从信息依赖和主观认知视角,探究转基因技术风险感知和态度形成过程并提出针对性的因应策略,以助力于风险良性沟通。

一、文献评述

在现实中,公众通过多渠道获取相关信息,包括公共机构渠道、传统媒体渠道、新媒体渠道、人际渠道、学习渠道等。多项研究已表明,公共机构和传统媒介在公众转基因信息获取中扮演着主要角色,其次是网络媒介,而人际渠道和学习渠道占比较少,但随着新媒体时代下信息传播权力“重心”的下移,网络渠道所扮演的“戏份”越来越重[4-5]。

在公共机构信息方面,有理论认为,公共机构应依据“缺失模型”采用公共教育形式以增加其可接受性[6],然有学者认为“缺失模型”实质是一种自上而下的单向度、灌输式的信息传输,不利于公众正确的理解转基因技术,且容易陷入信任的“塔西佗陷阱”[7]。

在媒体信息方面,风险的社会放大理论强调转基因的科学语境经媒体二次加工后,其科学特征逐渐被剥离而异化为“外行话语”,甚至成为负面后果的代名词,媒体信息的“碎片化”及非专业或情绪式的话语体系“稀释”着公众的“有限理性”,致使转基因话题成为一种“非理性的情感符号”。但也有调查发现,媒体对转基因的信息报道经过严格筛选,信息内容多趋于正向,能显著增进公众的接受度,而互联网信息对转基因技术公众态度的影响机理则较为复杂[8]。

在知识型信息方面,经验理论支持科学知识的掌握程度与公众对科学的态度呈正相关关系,知识学习“唤醒”处于“钝化”状态的客观认知系统[9]。但同时,心理学动机理论则认为,公众很难在特定动机下依赖知识系统来完成态度的推理过程,多数研究也证明知识在转基因技术公众态度形成中的从属地位[10]。

在人际信息方面,社会心理学十分强调“群体极化现象”,即小群体的“决定”立场往往比群体成员初始态度更为极端,这类似于风险社会放大框架下“社会站”对风险感知的放大作用[11]。此外,许多研究也发现个体通过不断确认他人的转基因态度进而展现出自身态度的可塑性。如Brosig等在研究北欧青年对转基因食品的态度时,发现年轻人的态度与其父母、朋友等参照群体的态度呈显著正相关[12]。

综上,学界针对信息渠道异质性与转基因技术公众态度关系进行了大量研究,但并未得出统一结论。因此,本研究试图从信息依赖的视角,结合与理性规范、主观知识的作用,探索转基因技术公众态度的形成机制。

二、理论基础与研究假设

1.风险感知与转基因技术公众态度的关系界定

心理学相关理论认为公众在做出行为决策时会极力避免结果的“不确定性”和“不如意”,其中,风险感知是公众行为选择的最主要依据。Davis等提出的“技术接受模型”(technology acceptance model,TAM),则指出感知有用性和感知易用性是影响人们技术接受的前置因素[13]。以TAM为“灵感”,Bredahl等构建的转基因技术态度形成模型强调风险(损失)或支付成本在公众态度形成中的作用,用“风险感知”来描述这种机制[14]。Pahm等将“感知风险”作为解释变量纳入了转基因技术公众接受度模型之中,证实了“风险”权衡的关键作用[15]。后续研究如Scott等、Xu等、Almeida等、Lee等都验证了风险感知对转基因技术公众态度的重要预测作用[16-19],并得出一致结论:风险感知对转基因技术公众态度有显著负面影响,因此,提出如下研究假设:

H1:公众对转基因技术的风险感知水平越高,公众态度越消极。

2.科学理性、社会理性与风险感知的关系界定

风险文化理论关于现代风险是特定价值、规范和信仰体系的建构的观点,有利于理解转基因技术公众态度的生成逻辑,即主观价值规范体系产生了感知风险[20]。风险理论家科技风险感知论述中,十分强调“科学理性”与“社会理性”的“断裂”的重要“戏份”。公众对转基因技术风险认知的争议和“错位”,并非是单纯的风险治理策略“解方”上的对立,其实质是看待转基因技术问题的价值规范体系的“源头”差异,也即问题的“框架前提”矛盾,不同的科学理性、社会理性等基于不同的专业视域、利益视域和权责视域,不断地刻画着不同形态、维度与强度的转基因风险感知与公众态度。

早期,Isaac等提出了基于“社会理性—科学理性”分异的转基因风险认知框架[21]。具体而言,科学理性坚持从概率和损失性的视角来看待转基因技术风险,强调转基因技术风险能够得到客观描述、解释、预测和控制,因此,转基因技术风险是“技术问题”;在社会价值导向上,科学理性秉承“社会需求导向”,在对转基因产品优势、财富、市场等的描述中,试图建构起“技术乐观主义”的话语体系[22]。在风险治理原则上,科学理性坚持“先占原则”和“实质等同性”,强调除非有充分证据证明转基因技术不安全,就应假定是安全的[23]。在风险决策路径上,科学理性主张“知识合法性”,坚持“专家系统”的知识优势有利于科学决策[24]。

与此相对,社会理性在风险认知范式上则强调多元利益诉求、价值体系、意识形态、制度规则在风险认知中的作用,因此,转基因技术风险在内容上具有不可计算性、不可归因性和社会伦理性。在社会价值导向上,社会理性秉持“社会风险导向”,强调转基因技术的“不确定性”对社会的潜在威胁[22]。在风险治理原则上,社会理性主张“预防原则”,强调除非有充足证据证明其是安全的,否则就应假定是危险的[23]。在风险决策路径上,社会理性主张“参与合法性”,注重公众知情权、参与权的保障[24]。当公众从“科学理性”框架看待转基因技术时,公众就对转基因技术表现出较为正面的态度,反之,则转变为负面的态度。因此,提出如下研究假设:

H2:公众的科学理性思维越强,其对转基因技术的风险感知水平越低。

H3:公众的社会理性思维越强,其对转基因技术的风险感知水平越高。

3.主观知识与风险感知的关系界定

多属性态度模型理论强调个体态度形成是主体对客体多属性的综合评价结果[25]。以此为基础,Hamstra开启了知识对转基因技术公众态度影响研究的先河[26],此后多数经验研究均认为公众的科学知识水平的提升有助于降低其对转基因技术“不确定性”的担忧。与此同时,部分学者从主观知识的视角探讨转基因技术的风险感知和公众态度,Bredahl指出主观知识是转基因食品风险感知一个重要因素[27],此后,Li等测量了公众对转基因技术的主观知识,并揭示了主观知识与风险感知间存在的负相关关系[28]。Rose等则直接证明了主观知识能显著作用于风险感知从而影响转基因技术公众态度[29]。因此,本研究提出如下假设:

H4:公众所具有的转基因技术主观知识水平越高,其风险感知水平越低。

4.主观知识与科学理性、社会理性的关系界定

科学知识的价值负载理论指科学知识本身也具有伦理价值,科学知识的生产、选择、传播和应用是渗透着相关主体的价值观的[30]。因此,科学知识的学习过程也是其隐含的价值、伦理和规范逐渐内化于学习者本身的过程。

“知识”通常在作为转基因技术公众态度的解释变量时,暗含着知识可作为认知能力的代理变量的“潜台词”,因此,经验推论认为知识水平与转基因技术风险感知呈负相关,然而现实中知识的内涵是多维的,认知能力只是其中一个重要的显性“坐标”,而知识水平越高,人们的科学理性思维越强,社会理性思维越弱,则可能是另一种隐性的关联。正如Mielby等所言,知识水平的提升有助于启动公众的“科学理性”思维,降低“社会理性”思维,从而使公众更愿意从科学视角来看待转基因技术[31],换言之,知识对公众态度形成解释力的同时,而“理性”往往扮演着中介角色。因此,本研究提出如下假设:

H5:公众所具有的转基因技术主观知识水平越高,其科学理性思维越强。

H6:公众所具有的转基因技术主观知识水平越高,其社会理性思维越弱。

5.信息依赖与主观知识、科学理性、社会理性的关系界定

吉登斯将“基本态度”比喻为“源于婴儿时期的个体经验”[32],这种类似于弗洛伊德“个体经验决定后期人格”的观点,在经卢曼修正后得到了普遍认同。具体而言,个体在对特定对象表达态度倾向时,依据的是对象的信息和“个体经验”的综合判断,这种“个体经验”是一种长期内化于自身的稳定的“倾向或态度”,人们通过个人经历、人际互动或信息传播途径不断地获取、积累、修正“个体经验”[33]。而态度改变-说服模型则直接将态度形成或改变视为一个外界信息传入影响的复杂过程,该理论认为外部信息刺激后的“信息学习”是一个诱发态度形成或改变的重要机制[34],信息学习即为个体对客体形成主观认知(主观知识)的过程。而认知反应理论所阐述的“信息获取-主观思考-信息判断-整体反应”态度形成路径,则将“主观思考”视为一种起着“过滤器”作用的“简化机制”[35],这种主观思考往往是个人主观价值的认同。

研究认为,公众对转基因技术的信息获取实质是多种信息渠道复杂交织的综合结果,公众的“有限精力”和“有限理性”致使其很难再依据绝对的单一渠道接收单一性质信息,但不同公众可能因技能、经验、喜好、环境等差异而在某种转基因技术信息获取方面存在一定优势[36],因而,转基因技术公众态度更多是信息依赖下多种信息框架综合作用而形成的“个人经验”。本研究根据公众对转基因技术信息获取的主动性、信息传递方向、信息内容的结构性、信息渠道特质等差异,拟将信息依赖划分为权威型依赖、媒体型依赖、学习型依赖、互动型依赖四种类型。

权威型依赖即公众主要通过政府公报、政策文件、法律法规、科研报告、专家解读、官员言论等了解转基因技术信息,该种信息具有权威性,代表了公共部门的权威价值分配,且多以系统性的结构化信息形式存在,具有较强的知识性,有利于启发公众的科学理性思维,公众的信息获取具有势差传递特点,主动性较强;媒体型依赖指公众主要通过报纸杂志、电视广播、网络平台、社交媒体等了解转基因技术信息,该种信息多以非结构性或半结构性形式存在,具有多元性,知识性较弱,容易引导人们从社会理性的思维看待转基因技术,公众信息获取属于典型的平行传递,以被动接收为主;学习型依赖可理解为公众主要通过课堂、讲座、专业书籍、科普宣传等了解转基因技术信息,该种信息具有知识合法性色彩,专业性、系统性较强,有利于引导人们从社会理性的思维看待转基因技术,公众信息获取可类属于势差传递范畴,多以主动获取为主;互动型依赖指公众主要通过与亲人、同事、友人等的人际互动了解转基因技术信息,该种信息具有碎片化特点,随意性较强,知识性不足,不利于启发公众的科学理性思维,公众信息获取属于平行传递,主动获取或被动接收区分不明显。基于此,本研究提出如下研究假设:

H7、H9:权威型依赖和学习型依赖越高,转基因技术主观知识水平就越高。

H8、H10:媒体型依赖和互动型依赖越高,转基因技术主观知识水平就越低。

H11、H12、H15、H16:权威型依赖和学习型依赖越高,科学理性思维越强,社会理性思维越弱。

H13、H14、H17、H18:媒体型依赖和互动型依赖越高,社会理性思维越高,科学理性思维越低。

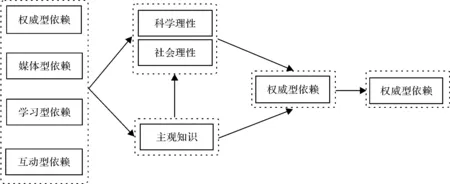

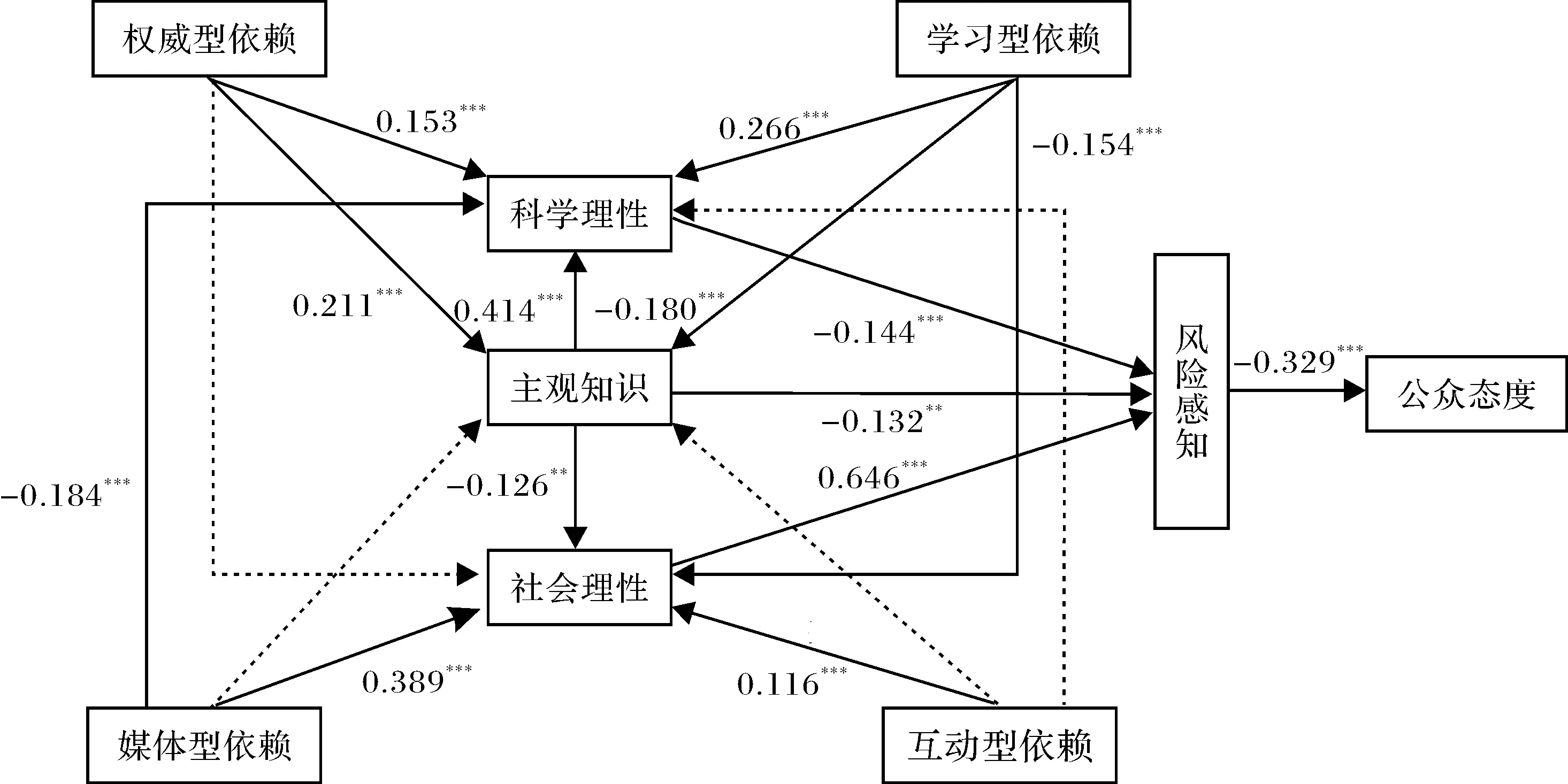

综上研究假设,本研究构建基于信息依赖和理性规范的转基因技术公众态度形成路径的概念模型,如图1所示。

图1 概念模型

三、研究设计

1.变量测量

对于“公众态度”的测量,本研究借鉴Bredahl[27]、毛新志等[37]的经典测量框架,针对性地设计了5个测量题项。具体地,工具型态度测量题项为“我认为转基因技术的应用是非常坏—非常好”“我认为转基因技术的应用是非常愚蠢—非常明智”“我非常反对—非常支持转基因技术的应用”,象征型态度的测量则要求被访者对相关人士的观点进行打分,正方观点为“转基因水稻专家张启发认为,转基因水稻获得安全证书表明转基因水稻和普通水稻具有同样的安全性”,反方观点为“人大代表陈恩富认为转基因技术商业具有巨大潜在风险,应严格立法工作,保障人民的知情权与选择权”。

针对“风险感知”的测量,本研究在Siegrist等[38]的测量框架的基础上加以改造,针对性地设计了4个题项,测量题项关注转基因技术或产品“导致过敏反应”“威胁国家粮食主权”“新型农药投入成本增大”“违背自然秩序,威胁生物多样性”。

针对“主观知识”的测量,本研究借鉴Li等的经典测量框架设计了5个测量题项[28],分别为“转基因农产品与传统农产品间的区别”“转基因技术可用在哪些食品加工生产领域”“转基因技术存在何种潜在风险和威胁”“转基因技术具有哪些优势和利益”“我国农业农村部批准了哪些转基因农作物”。

针对“科学理性”和“社会理性”的测量,本研究在Isaac等[21]的“社会理性-科学理性”框架基础上设计了6个测量题项。其中“科学理性”的测量题项分别为“转基因技术风险是客观的、可计算的、可控制的”“转基因技术具有很大的产品、市场、财富优势”“转基因技术政策应坚持专家决策原则”;而“社会理性”的测量题项为“转基因技术风险具有主观性、不可计算性、不可控制性”“转基因技术具有很大的不确定性后果”“转基因技术政策应坚持公共参与的决策原则”。

针对信息依赖的测量,研究借鉴Chen等[39]测量框架的灵感,紧扣转基因技术议题共计开发形成了12个题项,题项主要用于测量公众从不同转基因技术信息渠道信息获取的频率,包括政府官方信息、科研机构发布信息、专家官员观点、报纸杂志报道、广播电视报道、网络平台信息、课堂讲座学习、专业书籍知识、科普宣传知识、与朋友同事亲人的交流信息等。

以上测量题项均是在借鉴经典测量框架基础上,针对转基因技术议题的特殊性改造而成,所有题项均采用李克特七级量表制,得分表示被访者的认同程度、了解程度或信息获取频率。

2.数据收集

样本数据来源于2018年4-6月研究团队组织的转基因技术公众态度调查,调查对象为城镇居民,调查地点为苏州、武汉、成都,分别代表东、中、西的三个区域,问卷均采取现场调查、现场回收的方式,调查多选在大商场、公园、地铁口等人流密集地点,每个城市发放调查问卷500份,共计发放问卷1 500份,剔除无效问卷,共计回收有效问卷1 406份,有效问卷回收率93.73%。

3.信度与效度检验

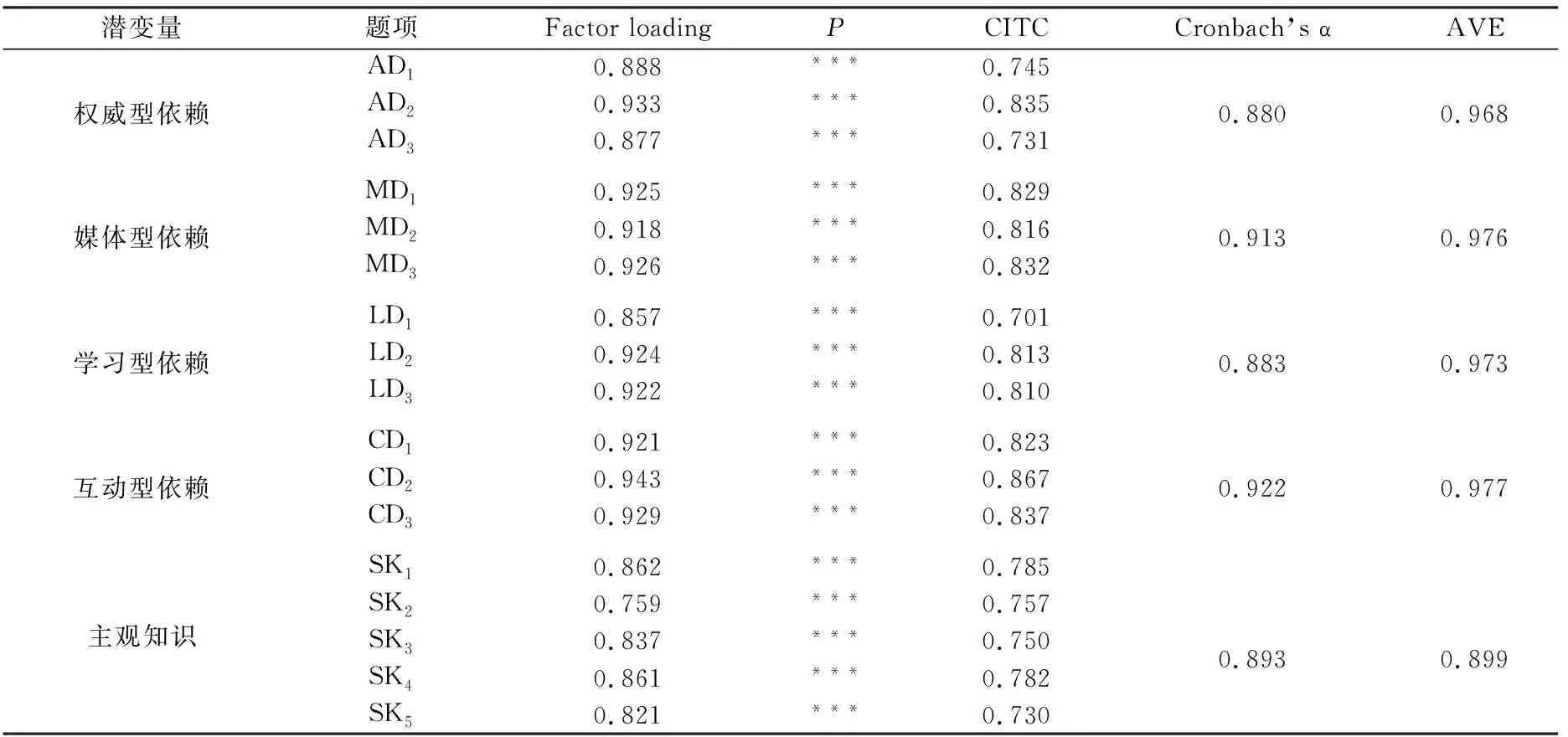

本研究采用CITC系数和Cronbach’sα系数进行信度检验,采用标准化因子载荷及其显著性和AVE系数进行效度检验。可以看出,所有测量题项的CITC系数均在0.7以上,达到Cronbach’sα系数大于0.7的阈值标准,表明测量量表具有良好的信度;在效度方面,所有测量题项的标准化因子载荷均在0.7以上,而AVE值显著大于0.5的可接受标准,各潜变量的AVE平方根也大于与其他变量的最高相关系数的绝对值,表明测量量表具有良好的效度(如表1)。

表1 信度与效度检验结果

续表

四、实证分析

1.描述性统计与相关性分析

研究采用相关性分析刻画变量间的相互依存关系,各变量均值、标准差和皮尔逊相互系数矩阵如表2所示。可以看出,传统媒体信息和网络信息在公众信息获取中占有最大比例,人际信息也占有重要地位,而权威类信息、学习型信息等的“戏份”较弱,其背后意涵在于,公众在获取转基因技术信息过程中,被动接收多于主动获取,非结构化或碎片化信息多于结构化信息或系统性信息,知识性稍显不足。而“社会理性”得分高于“科学理性”,表明公众往往习惯于从社会理性思维去理解转基因技术,而科学理性未成为普遍性的认知方式。“主观知识”的得分较低,表明公众对转基因技术的了解程度不高,有待进一步科学普及。而“风险感知”的得分未突破5分,表明虽然公众对转基因技术的风险感知水平较高,但并未出现极端夸大的现象;“公众态度”的得分较低,表明公众对转基因技术表现出一种谨慎消极的态度。此外,本研究采用单因素方差分析来检验不同潜变量在地区上的差异,F检验显示,所有F值均在统计上不具有显著性,表明所有潜变量地区组间不存在显著性差异。而相关性分析结果基本验证了研究假设中变量间的关联性,为概念模型的检验奠定了基础。

表2 描述性统计与相关性分析结果

2.路径分析

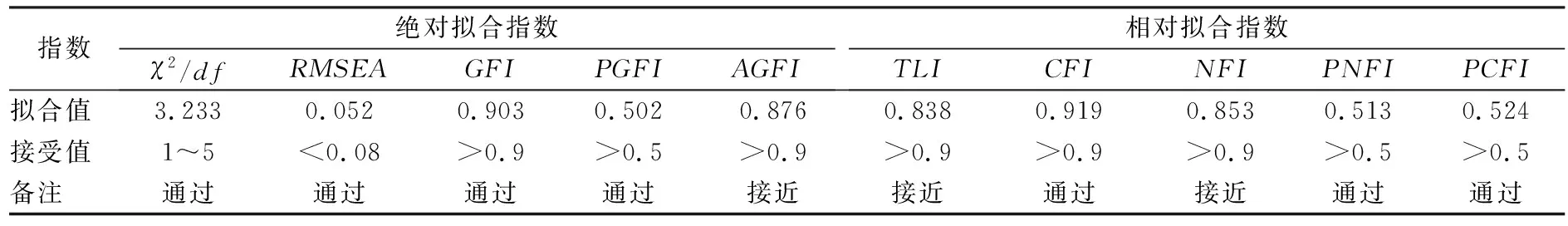

表3、表4所示为模型拟合指数,可以看出,模型卡方/自由度之比为3.233,在1~5的阈值区间之内;在其他各项拟合指标方面,RMSEA=0.052,小于0.08;GFI=0.903、CFI=0.919,均大于0.9;PGFI=0.502、PNFI=0.513、PCFI=0.524,均大于0.5;而AGFI、TLI、NFI也接近0.9的阈值,表明预置模型的拟合效果较为理想。

表3 模型拟合指数

表4 概念拟合的路径系数

(1)“风险感知—公众态度”的假设验证。“感知风险”对“公众态度”具有显著的负向影响,H1得到验证,表明转基因技术所具有的不确定性,确实容易诱致公众进入一种担忧和焦虑状态,这种心理压力会增强公众对转基因技术的“主观建构风险”的强度,从而在态度或行为上对转基因技术表现出趋于负面的评价。因此,可以说,基于“风险感知”的个体理性决策机制在转基因技术公众态度形成中具有很好的预测作用,研究结论符合Bredahl[27]的理论预期,亦与经验世界的判断相一致。

(2)“科学理性/社会理性—风险感知”的假设验证。“科学理性”对“风险感知”具有显著负向影响,验证了H2的确定性,这不难理解,科学理性所内含的“客观主义”“社会需求导向”“实质等同性”等原则或精神,往往是依循“科学与人类利益紧密关联”的价值归依从而形成对转基因技术的公众态度,自然地与“风险感知”的认知路径背道而驰。另一方面,“社会理性”对“风险感知”具有显著正向影响,支持了H3的真实性,表明以“积极怀疑主义”“社会风险导向”“预防原则”为内核的社会理性,容易与转基因技术利益形成“对峙关系”,往往倾向于从“风险与人类威胁”的认知路径去理解转基因技术,甚至怀疑科学共同体的“道德逆向选择”“风险治理能力缺失”“规制体系残缺”等,因而往往会诱致公众对转基因技术较高的风险感知水平。

(3)“主观知识—科学理性/社会理性/风险感知”的假设验证。“主观知识”对“风险感知”具有显著负向影响,H4得到了实证支持,即公众所具有的转基因技术主观知识水平越高,其对转基因技术的风险感知水平就越低,表明公众对转基因技术的深入了解可以有效降低其对转基因技术不确定性的担忧。另外,“主观知识”对“科学理性”“社会理性”分别具有显著的正向、负向影响,H5、H6得到了验证,表明公众对转基因技术的主观知识水平的提升,有利于弥补转基因技术先天专业壁垒所带来的信息不对称,并减弱人们在转基因技术认知形成过程中的“非理性”“非科学”思维,从而启发人们的科学理性思维,引导人们科学、理性地看待转基因技术。

(4)“信息依赖—主观知识/科学理性/社会理性”的假设验证。“权威型依赖”“学习型依赖”对“主观知识”具有显著正向影响,而“媒体型依赖”“互动型依赖”虽对“主观知识”具有负向影响,但不具显著性,验证了H7、H9的可靠性,而H8、H10则未得到支持,表明权威型依赖和学习型依赖所蕴含的专业化的、结构化的、系统性的转基因技术信息具有较强的知识性,加之,公众主动获取的特点和信息势差传递的优势,能够增加人们对转基因技术的了解程度,而媒体型依赖和互动型依赖所代表的非结构化的、碎片化的转基因技术信息,其知识丰裕度较低,而公众偏向被动接收和信息平行传递的特点致使其对增进人们对转基因技术的了解程度不具正向作用。

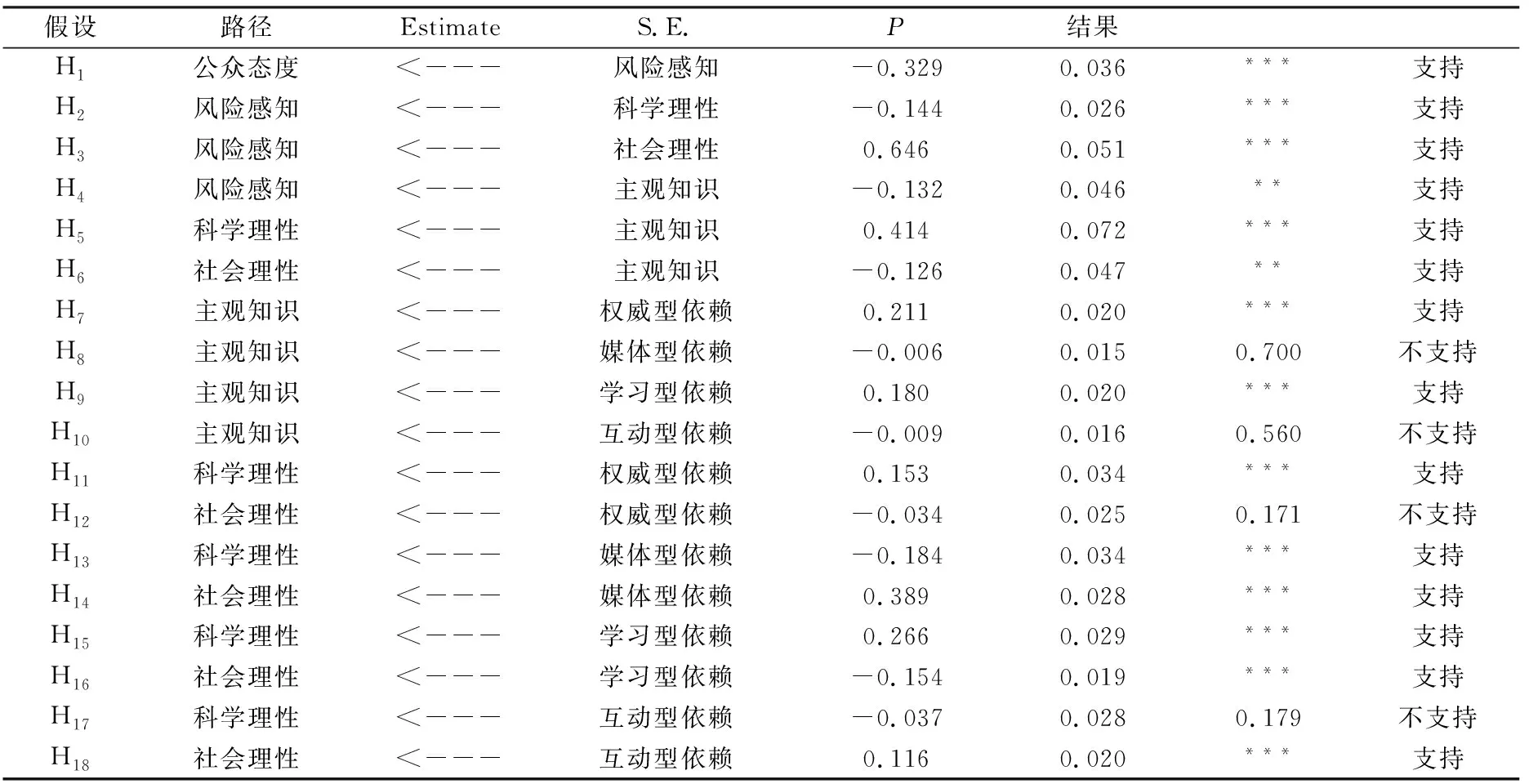

此外,“权威型依赖”“学习型依赖”对“科学理性”具有显著正向影响,“媒体型依赖”“互动型依赖”对“科学理性”具有显著负向影响,但在统计上并不显著,H11、H13、H15得到了验证,而H17未得到支持;“媒体型依赖”“互动型依赖”对“社会理性”具有显著正向影响,“学习型依赖”对“社会理性”具有显著负向影响,而“权威型依赖”虽对“社会理性”具有负向影响,但不具有显著性,H14、H16、H18得到了支持,而H12未得到验证。表明公众在转基因技术信息获取中的“权威型依赖”和“学习型依赖”能启发人们从科学理性思维去理解转基因技术,而“媒体型依赖”和“互动型依赖”则容易启发人们从社会理性思维去形成对转基因技术的认知。由此可得修正模型如图2。

图2 修正模型

五、结论与启示

1.结 论

本研究基于信息依赖和理性规范探索了转基因技术公众态度形成路径。研究将信息获取分为权威型依赖、媒体型依赖、学习型依赖和互动型依赖,实证研究表明,权威型依赖和学习型依赖能增强人们对转基因技术的主观知识水平,并启发人们的科学理性思维,从而降低风险感知,以此形成较为开明的公众态度,而媒体型依赖和互动型依赖则主要通过启发社会理性思维从而增强人们的风险感知,以此形成较为消极的转基因技术公众态度。由此可见,信息框架与主观价值框架并非两种相互独立的影响转基因技术风险感知和公众态度的路径,二者间存在明显的互动效应,信息内容本身具有一定的价值负载,学习型信息和权威型信息包含大量科学知识,它能引导人们从客观主义、科学思维角度去理解转基因技术,而媒体型信息和互动型信息则包含大量社会知识,它能激发人们从特定的文化、规范、道德、伦理等情境去看待转基因技术,从而形成不同的风险感知边界和公众态度强度。

2.启 示

(1)转基因技术风险沟通:知识合法性路径的确立。本研究的实证结论坚实地支持了学习型信息在转基因技术风险沟通中重要作用。学习型依赖因其信息的专业性、知识性能弥补“知识需量”与“知识存量”之间的差距,并启发人们从科学理性思维去看待转基因技术。因此,未来转基因技术风险沟通的核心在于知识路径合法性的确立,科学共同体有义务向公众传播科学知识,并承担权威价值分配之责,以期获取对转基因技术的全面理解。在现实中,政府必须展示出充足的专业面向,同时应发展出更多公共教育方式以便公众更好地全面理解转基因技术。

(2)转基因信息获取:权威信息机制的强化。本研究证实了权威型信息对降低转基因技术风险感知,缓解公众焦虑具有显著作用。因此,未来政府必须建构“信息生产与传播中心”的角色定位。政府需要完善信息发布机制,健全发布渠道,增强信息发布的及时性、客观性,防止信息的误传、谣传,起到稳定人心、警示教育和监督的作用。在信息公开过程中,要以公众知情权和参与权保障为归依,不断提升转基因技术信息公开的透明化、多样化、程序化、法制化程度。

(3)媒体议题设置:科学话语的回归。实证研究表明,媒体型依赖和互动型依赖能增强公众的社会理性思维,从而起到风险放大的作用,造成风险不确定性情势下的中立立场和谨慎态度丧失。因此,媒体在转基因技术传播中的话语体系应避免“非理性化”“去科学化”“娱乐化”的色彩,未来媒体的转基因技术议题设置中,应注重科学话语体系的建构与回归,以谨慎负责的态度清晰刻画决策的转基因技术专业知识边界,避免模糊地带,让科学话语的权威促进公众对转基因技术的认知从“感性”走向“理性”,以助力于实现转基因论争中的良性风险沟通。

(4)转基因科普:科学理性培养的定位。本研究支持了科学理性思维在实现转基因技术风险沟通中的重要作用。因此,未来转基因科普的关键在于科学理性的培养,科普活动的目标有三个层次:让公众了解必要的科学知识、科学方法;让公众树立科学思维、科学精神;让公众运用科学知识、科学方法与科学思维去解决实际问题。三种科普路径均以“建构科学理性素养”的主轴。实际上,不以科学理性素养培养为核心的科普是“无源之水”,专业知识壁垒是信息不对称的根源,转基因技术科普的当务之急就是弥补知识“存量”与“理解”转基因技术所需的科学知识“需量”之间的差异,进而启发公众的科学思维,不经历这一漫长而广泛的科普过程,就难以形成实质有效的转基因风险沟通。