《五人墓碑记》中“义”的双重意蕴

⊙康乐乐[海宁市高级中学,浙江 嘉兴 314400]

张溥的《五人墓碑记》歌颂了五位为“义”而死的烈士。在五位烈士牺牲后,朝廷便修建了五人墓,并立石碑“以旌其所为”。

粗略读来这一切顺理成章,可问题恰恰出在让五人为之献出生命的“义”上——五人是殴打朝廷官兵并死在朝廷闸刀下的,吊诡的是他们在死后却要接受朝廷的表彰。有人说这是因为朝廷权力核心的更迭,五人是在为宋朝的皇室反对魏忠贤为代表的逆臣。但五人事件的始末清晰地传递出一个信息:让五人献出生命的并非他们对朝廷的忠诚,而是对周公的声援和对巡视官兵的愤怒。

这让我们不得不思考:若这五人泉下有知,他们真的愿意接受朝廷的表彰吗?或者说,他们真的需要朝廷的表彰吗?

为了解决这个问题,我们不妨从文中的几个“义”字入手:

(1)五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义.而死焉者也。

(2)吾社之行为士先者,为之声义.。

(3)而五人生于编伍之间,素不闻诗书之训,激昂大义.,蹈死不顾。

(4)大阉亦逡巡畏义.,非常之谋难于猝发。

(5)是以蓼洲周公忠义.暴于朝廷。

这些“义”因主体身份的不同产生了两重意蕴:一方面,它在以周顺昌为代表的为官者身上体现为对朝廷的“忠义”;另一方面,它在以五人为代表的江湖人士身上体现为对志士豪杰的“侠义”。

正是这两重意蕴间的一致性和矛盾性使得这篇文章的意脉更加清晰。

一、为官者的“忠义”

《五人墓碑记》中为官者的“忠义”主要表现为周顺昌与宦官势力的公然对抗。对周顺昌“忠义”的刻画,文中并无直接描写,而是通过吴地百姓得知他被捕后的义愤填膺侧面烘托出来的。因此,为了更深入地理解周顺昌的“忠义”,我们需要借助相关史料。

巡抚周起元忤魏忠贤削籍,顺昌为文送之,指斥无所讳。魏大中被逮,道吴门,顺昌出饯,与同卧起者三日,许以女聘大中孙。旗尉屡趣行,顺昌瞋目曰:“若不知世间有不畏死男子耶?归语忠贤,我故吏部郎周顺昌也。”因戟手呼忠贤名,骂不绝口。旗尉归,以告忠贤。……顺昌至京师,下诏狱。许显纯锻炼,坐赃三千,五日一酷掠,每掠治,必大骂忠贤。显纯椎落其齿,自起问曰:“复能骂魏上公否?”顺昌噀血唾其面,骂益厉。(《明史·周顺昌传》)

史料中,周顺昌与反魏士人交好、公然斥责魏党爪牙并在受酷刑后依旧大骂魏忠贤不止,从中我们不难看出他为人的刚正以及对魏忠贤的憎恶。诚然,明朝官员对宦官集团普遍存在着憎恶情绪,这源于明朝政坛权臣阶层与宦官阶层长期政治博弈的环境。而《五人墓碑记》记载的事件发生在明熹宗时期,宦官专权在这一时期达到了高峰。据《明史·魏忠贤传》记载:“(魏忠贤)自内阁六部,四方总督巡抚,遍置死党。”结合魏忠贤素日的为人处世,我们不难体会周顺昌这份刚正背后的意义:当朝政大权被一个手段酷烈的宦官握于手中,对专权宦官的反对也就与对朝廷的“忠义”、对民族危难的拯救画上了等号,所以张溥会称“蓼洲周公忠义暴于朝廷”。

朝廷表彰臣民的基本逻辑是他们的行为是否维护自身统治的稳固。正因如此,周公因反对魏忠贤而被“赠谥褒美”,五人因声援周公、反对宦官势力甚至不惜献出生命而收获了筑墓立碑的表彰。

但是,周公的“忠义”与五人并不相同:周公的“忠义”是他自觉于为官者的责任而心甘情愿为朝廷献出生命的,所以他与朝廷之间是相互成全的。

可“与朝廷相互成全”用在五人身上,却有待商榷了,因为激励他们献出生命的并不是对朝廷的“忠义”。

二、江湖人士的“侠义”

上文列举的(1)(3)两句中,作者认为五人是被“义”激励而牺牲的,为了理解五人之“义”的内涵,我们需要探讨五人究竟为何而死。

《五人墓碑记》第三段的开头交代了在场者参与这次集会的初衷——为受冤枉而被捕的周公送行,这一初衷只意味着包括五人在内的集会者敬佩周公的“忠义”而愿意送他一程以表心意,而不是下定决心为了周公与朝廷公然对抗。而集会的结果——参与者与阉党势力发生武力冲突,以致作为代表的五人被砍头,也实在具有偶然性,导火索只是缇骑的一句“谁为哀者”和毛一鹭的“厉声以呵”。我们不妨大胆假设:如果当时毛一鹭等人“文明执法”,以“安抚”的姿态对待这群集会者,那么原先的群民暴乱一定会发生吗?恐怕这次送行最终也只是一次送行而已。

所以,无论是初衷还是导火索,五人对朝廷官兵的大打出手与其说是五人宣泄反对国贼的家国情怀,倒不如说是他们被毛一鹭等人激怒而选择大打出手的快意恩仇;与其说是出于匡扶朝政的“忠义”,倒不如说是替周公打抱不平的“侠义”。

与周公“忠义”背后指向的儒家文化不同,五人的“侠义”背后指向的是起源于墨家的游侠文化。就像梁山好汉揭竿而起是“替天行道”而非“忠君报国”,就像郭靖镇守襄阳是为襄阳无辜百姓而非替南宋朝廷卖命,五人“蹈死不顾”的背后就是“路见不平拔刀相助”的“侠义”精神。

三、双重意蕴的一致性与矛盾性

(一)双重意蕴的一致性

尽管 “义”的双重意蕴——为官者的“忠义”与江湖人士的“侠义”本质上都是不同主体的利他行为,但它们在魏忠贤擅权的特定情境中表现出了目的的一致性和结果的一致性。

目的的一致性表现为周公和五人的行为目的都是反对魏忠贤及其党羽;结果的一致性表现为二者的行为都以舍生取义告终——在周顺昌身上表现为因不屈“伪朝”、匡扶朝政而牺牲,在五人身上则表现为因不屈“邪恶”、伸张正义而牺牲。

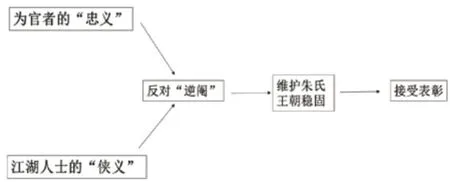

图1 表面上

双重意蕴的一致性容易导致读者产生两种误解:其一,将周公之“义”与五人之“义”等同为“为国捐躯”。其二,将朝廷对周公的表彰和对五人的表彰混为一谈。这种看法有一定的合理性。正如上文提到,朝廷表彰臣民的基本逻辑是他们的行为是否维护了自身统治的稳固,这就使得表彰不可避免地存在唯结果论的倾向。站在朝廷的立场上,周公、五人都为了反对逆阉而牺牲,所以他们都值得表彰。

这两种看法最大的偏差在于抹杀了周公与五人立场及行为动机的差异,即只看到了双重意蕴的一致性,而忽视了其矛盾性。

(二)双重意蕴的矛盾性

站在五人的立场上,接受这份表彰既不合情也不合理。第一,五人集会于此纯粹是为了表达对周公的敬佩,与朝廷无关;第二,他们所敬佩的周公遭受的就是朝廷的迫害,朝廷是悲剧的制造者;第三,他们自己也死于朝廷之手,他们更不可能原谅朝廷;第四,也是最关键的,他们与朝廷的根本立场不同,即上文提到的“游侠”与“忠臣”、“江湖”与“庙堂”之异。

图2 实际上

概而言之,一群江湖侠士为了一个受朝廷迫害的忠臣出头,结果自己死于朝廷的铡刀之下,他们死后是不会愿意接受朝廷的表彰的。

有人可能会反驳:迫害周公的朝廷和表彰五人的朝廷并不是一个执政者,此朝廷非彼朝廷,所以五人还是愿意接受新朝廷的表彰的。这一说法的实质是认可五人对明君当政的迫切期待。但这一说法有两个漏洞:

第一,就五人的素养层面,“生于编伍之间,素不闻诗书之训”的五人并没有“处江湖之远则忧其君”的士大夫责任意识,所以他们不过是眼看朝局“起高楼、宴宾客、楼塌了”的旁观者;第二,就动机层面,魏忠贤在周公之事前就已把持朝局、党同伐异并残害忠良,可当时五人并未挺身而出,说明朝局的黑暗并不是激发他们“义”举的充分条件。而这一切都指向了与周公截然不同的五人的阶层背景——江湖人士。

但五人的行为毫无疑问又是跨越“江湖人士”阶层的。在本文的五组对比中,除去两组自比(“死义前”与“死义后”、“死义”与“不死义”),另三组是将五人与“富贵之子”“缙绅”和“高爵显位”等社会阶层远高于他们的士人阶层比较。其隐含前提是“在那个时代,为国奉献应该是士大夫的责任”。这也才是“四方之士无不有过而拜且泣”的原因:一悲五人之死,二叹自身之失职。这是士人阶层的自我反思。

综上所述,双重意蕴的矛盾性可以为我们解读文章提供两个新的视角:其一,从理性角度分析“五人愿不愿意接受朝廷表彰”;其二,理解作者撰写此文不仅仅是为了纪念五人,更是为了鞭策广大的士人向身为平民的五人学习、积极担当起自身的家国责任。

行文至此,我们也就不难理解苏教版教材的编写者为什么将《五人墓碑记》与《指南录后序》一同归于“烈士的抉择”单元。

两篇文本的共性正在于“义”的双重意蕴的一致性,文天祥、周公和五人,朝臣和江湖人士,在各自的境遇中通过牺牲绽放以自身生命玉成伟大品质的光辉。

两篇文本的个性正在于“义”的双重意蕴的矛盾性,一者是文天祥和周公代表的文人士子的“忠义”——家国情怀,一者是五人代表的江湖人士的“侠义”——古道热肠。

所以,只有理解了“义”的双重意蕴,我们才能真正理解何为“烈士”,才能全面理解中华文化中“义”的完整内涵,从而将“文化传承与理解”这一核心素养培养目标落到实处。

①② 张廷玉:《明史·卷二百四五·列传第一百三十三》,中华书局1974年版,第273页,第153页。