中国医疗半导体的市场概览

迎九

摘要:介绍了中国医疗市场总体状况,及对半导体芯片的需求,涉及中国市场的驱动力分析,并介绍了三大市场:医疗影像&监护,体外诊断,智能可穿戴设备。

关键词:医疗;市场;影像;IVD;可穿戴

0引言

2020年1月爆发的武汉疫情,使人们再度关注医疗电子。据2020年1月和2月从我国政府数次会议透露的信息来看,政府会在和医疗相关的如下领域增加投资:①疫情防控领域,包括医疗物资生产、药品生产、物流运输等行业;②生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等领域,这是疫情之后面临发展机会的行业,有些是中国的短板,有些则是中国的长项。

此前的2019年底,电子产品世界记者访问了ADI中国区医疗行业市场总监彭智峰先生,请他介绍了国内医疗器械的市场状况。

1世界和中国的医疗器械状况

医疗在中国乃至世界是非常有前景的行业。因为医疗有着非常特殊的特性:随着人口的稳步增长,医疗服务会相应增长。

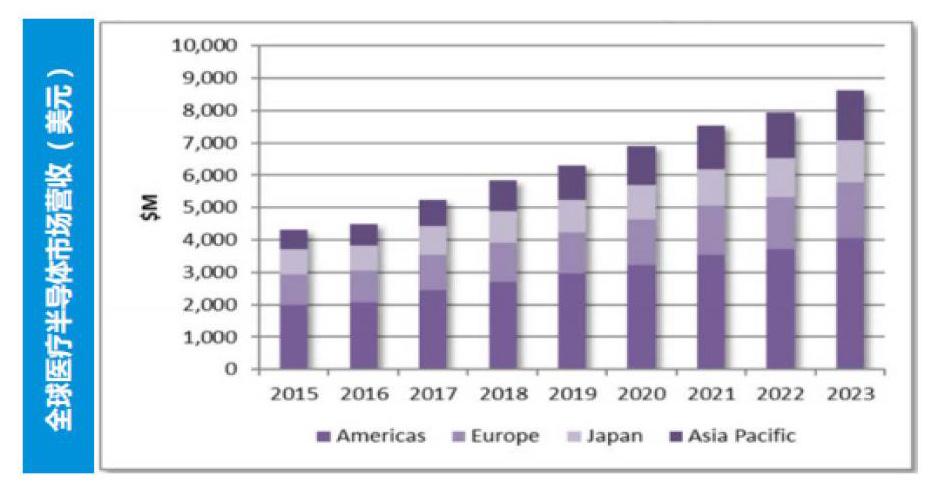

据统计,从2017-2018年,亚太区年均增长率是20%,未来3年增长潜力巨大(图1)。亚太区将是全球收入增长的主要驱动力,其中,中国是亚太区的最重要市场。

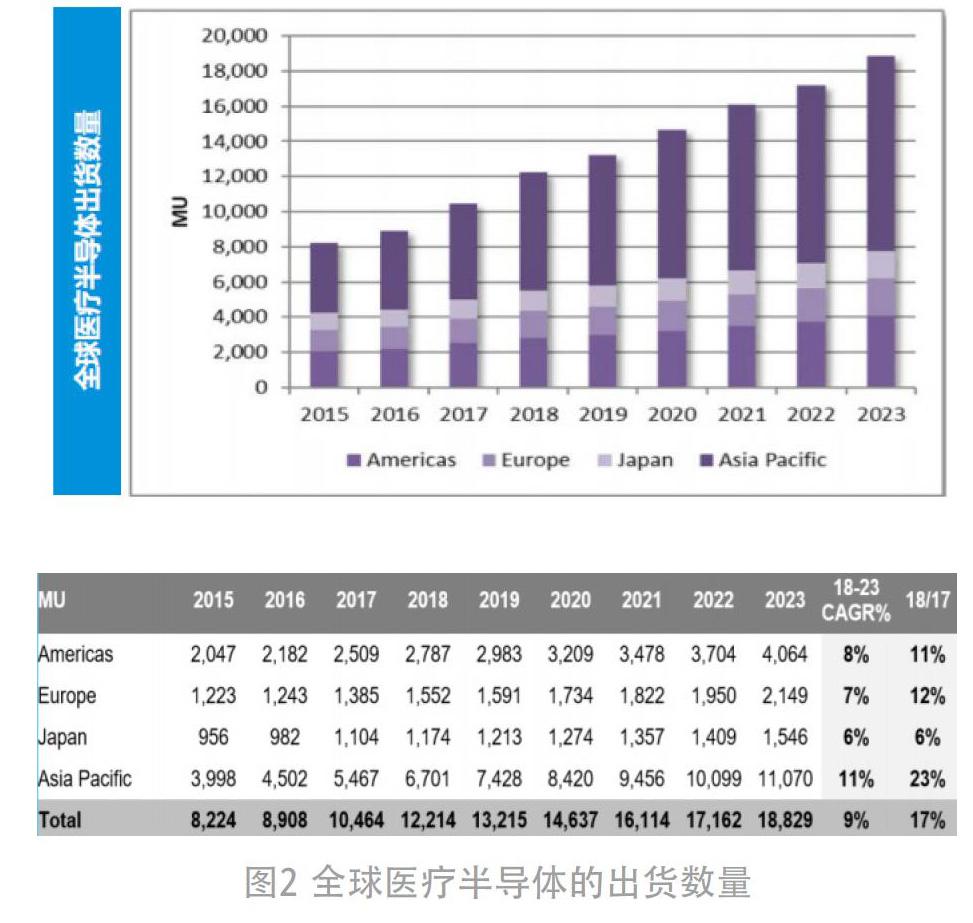

从出货量角度看,亚太区的出货数量是最大的(如图2)。预计2015-2022年,亚太区继续保持最快的增长速度,2017-2018年增长率为23%。

通过表1与表2营收数据的对比,可以看出亚太区的医疗器械平均售价是最低的,这也意味着随着中国本土医疗器械企业的发展,尤其是进军高端医疗器械领域,中国具有收入增长的高潜力。

2中国医疗器械市场的主要驱动力

1)政策是中国医疗器械市场的一个主要驱动力

●互联网医疗/远程医疗报销会进入医保。

在2019年的第3季度,卫健委、医保局出台了政策,相关的互联网医疗要进入医保,要求各地卫生部门制订价格政策。这意味着国家希望把慢病管理或远程诊疗发展起来,因为中国进入了老龄化国家。

●医疗器械的国产替代。

在相同条件下,可能政策上会更倾向于本土企业,例如医院招标会更集中于本土企业。

2)可穿戴领域发展快。据IDC统计,中国已经成为全球第一大智能可穿戴市场。

基于对主要市场和产品趋势的判断,ADI认为远程监护以及加上具有临床精度的健康监测功能的智能可穿戴设备会呈现爆发式的增长,院内设备会更多向院外转移,①健康或亚健康人群会佩戴一些心电、血氧的监护设备,上传数据到云端,方便医生进行远程的诊断。②慢病管理和数字化远程诊疗,这也是从5年甚至10年前就已经在全球兴起的趋势,现在仍然方兴未艾。

3医疗健康的4类产品

医疗健康分为4个步骤:预防、诊断、治療、疾病管理。

1)预防。发展最快的是消费级可穿戴产品。有些健康人群或接近亚健康的人群会佩戴手环、手表,来监测一些体征信号,主要用于健康监测或预防。例如糖尿病前期患者,可以通过佩戴健康监测手环等可穿戴设备,来监测血糖或相关的体征信号,诸如今天是不是吃得太多了,运动量是否足够,否则长此以往会走向糖尿病。

2)诊断。包括医疗影像、体外诊断、体征信号检测。做体检时,去医院照x线/拍CT属于医疗影像,验血属于体外诊断,这些是基本的医疗检测手段。

3)治疗。需要ICU(重症监护病房)监护和检测设备,以及外科的手术设备等。

4)疾病管理。包括移动监护和慢病管理。

4三大医疗器械市场

1)医疗影像&监护

据中国医疗器械蓝皮书(2019版),中国医学影像市场规模发展速度高于全球(如图3),2010-2017年的年均增长率为7%,各级医疗机构影像设备新购置以及老旧设备更新换代的需求不断提升。

影像分为CT(计算机断层扫描)、核磁共振(MRI)、超声、x线、DSA(数字减影血管造影)等。全球医疗影像市场中,x线类影像设备,诸如CR(计算机x线摄影)、DR(数字x线摄影)占据超过1/3的市场份额(如图4)。

老牌外资企业GE、西门子、飞利浦在全球和中国均占据较大市场份额(如图5)。不过,随着中国本土技术消化和政策的扶持,国内企业也在蓬勃发展,正出现进口替代趋势。

●CT。CT是医院设备里最典型的大型设备。首先它的单价很高,在医院设备里是最贵的设备之一。从技术上,CT对临床精度的要求最高,从信号处理角度分为16通道、64通道,正在向128通道发展,不同的扫描通道数导致对数据的精度有影响。总体趋势是:通道数越高,数据精度或者图像清晰度越高;x射线的剂量低/噪声低;缩短上市时间;更低系统成本,这不仅体现在价格上,更多是在可靠性、服务的便捷性、响应速度等方面。

全球平均增长保持10%左右,中国市场增速超过20%。中国自主研发的产品正打破全球领先厂商的市场垄断,越来越多的本土公司开始自行研发,从低端向高端延伸。为此,ADI等公司很早就开始与包括中国在内的领先客户合作,提供了信号链的解决方案,诸如ADI的ADAS1128/9、ADAS1134/5。其中,ADI的高端产品ADAS1135具有256通道,是新一代的模拟/数字转换模块,分辨率达24位。

2)体外诊断

体外诊断(IVD)是医疗或临床医疗里的一大分支。有数据统计表明,在全球几大医疗器械或医药分子领域中,体外诊断排名第二(注:排名第一的是医疗影像,因影像设备的单价高)。从市场看(如图6),我国IVD市场增长非常迅速。

1VD需要高精度的半导体芯片。例如典型的ICD产品是生化分析仪。生化设备的基本原理是利用一些酶反应或者组织液反应,或者光的折射方式等,把模拟信号通过ADC(模拟/数字转换器)芯片转化为数字信号,最后得出身体的某个组织的血氧、血糖等参数。

体外诊断设备相对于检验科的设备来说,对于电源的要求是非常精准,不能有干扰信号。

为此,ADI等公司提供高精度的信号链芯片,以及电源管理芯片。

3)智能可穿戴设备

全球可穿戴设备的出货量非常大,且增长率可观。据IDC统计,2019年第1季度全球出货量4960万台,同比增长55%。预计智能可穿戴设备未来仍会保持快速发展,到2021年可达2.82亿只(如图8)。

中国已经成为全球第一的智能可穿戴市场。据IDC的数据,2019年第1季度,中国可穿戴设备市场出货量为1950万台,同比增长34.7%。市场集中度进一步向几个头部厂家集中。中国市场预测图如图9。

在功能需求方面,ADI从合作伙伴、第三方的市场运营机构的数字中看到,对于可穿戴市场,最关键、最期待的功能是健康监测功能(如图10),因为只有这个功能才会把可穿戴设备从潮人玩具最终变成普遍刚需。

健康监测或智能可穿戴的核心功能是体能信号检测。基本的指标有心率、心电、BMI(身体质量指数)等指标,它们原本是泾渭分明的,这种所谓的体征信号监测来自于院内,医生在ICU(重症监护病房)或者CCU(冠心病监护病房)里有监护设备来监测体征信号。院外原本没有这些功能,但是随着医学或慢病诊疗的发展,慢慢地这些体征监测信号延展到院外,现在有些领先的可穿戴设备厂家,推出的手表上具有血氧监测、心率等功能,原来只是消费级产品,现在开始慢慢往具有医疗监测精度或臨床监测精度上转变。

这些产品的要求对于院内和院外也不一样:院内更追求高性能,院外要求低功耗、高性能、无线传输、数据服务等。

体征信号里,从基本原理出发分类,分为几类:光电、阻抗、生理电势、体温、运动、环境。需要元器件具备的特征是:低功耗,诊断级信号,完整的解决方案,专利,技术服务等。

那么,一个可穿戴场景为什么需要诊断级性能?实际上,可穿戴设备在2013、2014就兴起了,伴随着当时有一个流行概念一一万物互联、人体大数据。但是在2018和2019年又有所降温,因为在医疗领域,医生不认可这些数据,关键原因是采集的数据不够准确。所以未来在可穿戴应用场景下,消费级的电子产品也需要往诊疗级性能上靠,才能真正地实现它原始的使命一一在院外实现慢病管理,或远程医疗。