基于经济转型的新型农业经营主体培育研究

王莹

摘要:在经济转型背景下,培育新型农业经营主体既是经济结构调整与升级的必然要求,又是农业产业结构调整与升级的内在需求。基于对新型农业经营主体培育制度逻辑的把握,分析了经济转型过程中新型农业经营主体培育存在的问题。对培育新型农业经营主体的影响因素进行了实证分析,提出了针对性的解决对策,包括完善农村土地流转市场、创新融资方式、打造农业社会化服务体系、创建风险防范机制和加强农业职业技术培训,以期更好地培育新型农业经营主体,推动经济转型与升级。

关键词:经济转型;新型农业经营主体;经营主体培育

中图分类号:F325.1 文献标识码:A

文章编号:0439-8114(2020)17-0185-04

Abstract: Under the background of economic transformation, cultivating new agricultural management entities is not only an inevitable requirement for economic structure adjustment and upgrading, but also an inherent need for agricultural industrial structure adjustment and upgrading. Based on grasping the logic of the new agricultural management subject cultivation system, the problems existing in the cultivation of new agricultural management subjects in the process of transformation was analyzed. The empirical analysis on the factors influencing the cultivation of new-type agricultural business entities was made. The corresponding countermeasures including improving the rural land circulation market, innovating financing methods, building agricultural socialized service system, establishing risk prevention mechanism and strengthening agricultural vocational and technical training were put forward, so as to better cultivate new agricultural business entities and promote economic transformation and upgrading.

Key words: economic transformation; new agricultural management subject; cultivation of management subject

中国社会经济正处于高速发展的转型阶段,相对而言,生产方式依旧落后,现有的农业经营主体无法与农业产业结构及社会经济结构调整升级的要求相适应。此外,中国存在着城乡经济发展不平衡的问题,与城镇地区相比,农村经济转型升级的需求更加迫切。基于对上述国情与农情的基本判断,中央提出了培育新型农业经营主体以解决“谁来种地”“种什么地”“地怎么种”等一系列问题,将专业大户、家庭农场、农民合作社以及农业企业等视作对现代农业发展产生促进作用的微观基础与行为主体[1]。在经济转型背景下,中国农村地区经济的发展必须将培育新型农业经营主体的问题解决好,充分调动农民的生产积极性,让其主动参与新型农业主体的建设事业,对农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的发展形成推动,才能真正有效解决“三农”问题,进一步加快农村地区经济转型升级进程。

1 经济转型背景下培育新型农业经营主体的必要性

1.1 培育新型农业经营主体是经济结构调整与升级的必然要求

以国内经济为视角,以凯恩斯主义宏观经济政策为支持对国家和社会投资产生刺激作用、进而实现经济增长的政策出现了瓶颈。在投资刺激的负作用下,中国“两高一剩”行业获取多数投资,“潮涌现象”频繁出现,不仅加剧了产能过剩和环境污染,还造成政府债务膨胀。所以,以体制机制改革为手段,将市场的决定性作用发挥出来,借助创新与科技驱动,推动经济结构调整,已日益成为当前经济发展的主旋律,是应对经济结构性减速而非周期性波动的最佳选择。

现阶段,中国农业发展依旧是“四化”同步的短板,农村亦在一定程度上制约着小康社会的全面建成。经济转型背景下,要想实现经济结构的调整与升级,必须加快优化农业产业结构,推动农村社会实现全面发展。而为了调整与优化农业产业结构,还需以农业生产经营微观组织的经营行为与取向为支持。所以,加大力度培育新型农业经营主体,打造新的农业生产经营微观组织,执行对农业农村经济微观基础的重新塑造任务,已成为不断优化农业产业结构,对整体经济结构调整与升级产生助推作用的必然要求。

1.2 培育新型农业经营主体是农业产业结构调整与升级的内在需求

改革开放后中国农业发展取得了不容忽视的成就,但传统的農业发展模式在一定程度上与当前农业生产关系偏离,风险与矛盾不断凸显。例如成本的上升不断抬高国内主要农产品的价格,而同类农产品国际市场价格却呈下降趋势,国内外主要农产品价格的倒挂现象日益加大农业持续增效、农民持续增收的难度等。

随着现代农业生产关系的不断变迁,“小而全”的全能型农民家庭由于“生产资料无止境地分散,生产者无止境地分离”等情况的存在,制度边际效应在不断减弱,“外弱内虚”的家庭经营反而在较大程度上阻碍着中国农业产业结构的调整与优化。所以,培育新型农业经济主体成为一项关键性任务,对中国农业经营体制创新、农村农业资源整合、农业发展方式转变以及农业产业结构调整与优化起决定性作用,它是农业生产向质量效率型集约增长模式转变的内在要求[2]。

2 新型农业经营主体培育的制度逻辑

2.1 制度发展逻辑

进入21世纪,农业生产逐渐将机械化、信息化等科学技术引入,掀起农业发展由传统向现代转换的浪潮,家庭经营与社会化服务创造出粮食连增的佳绩。因此,对于农业生产力而言,不管其处于传统阶段还是现代化阶段,家庭经营制度均能广泛容纳且顺势调适,不断奠定与巩固自身在农业生产中的基础地位。培育新型农业经营主体是在经济转型背景下对以家庭承包经营为基础、统分结合双层经营体制的不断补充与完善。

2.2 制度理论逻辑

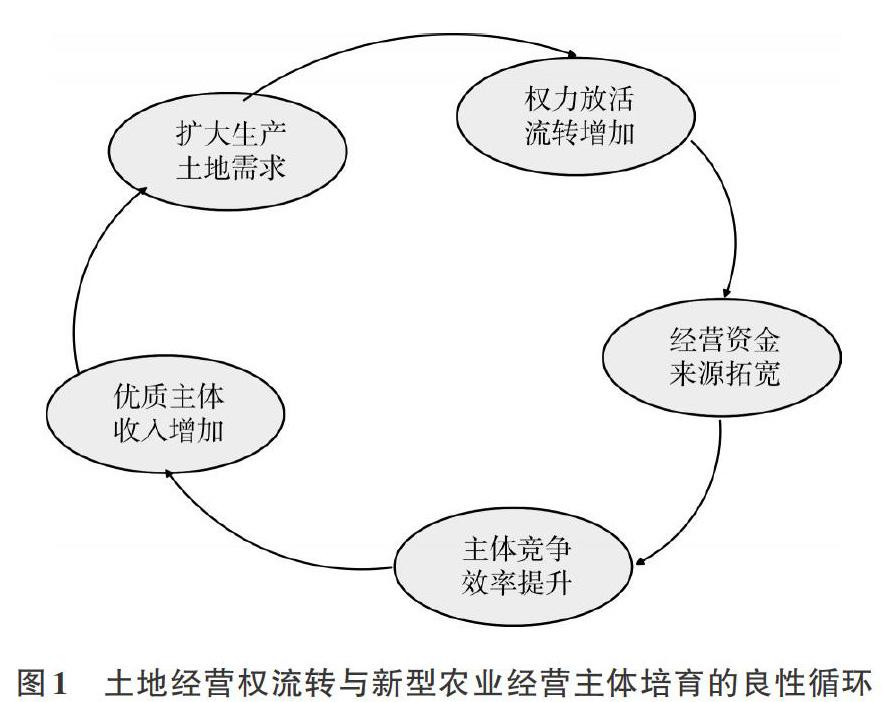

在制度理论逻辑层面,土地“三权分离”制度为新型农业经营主体的培育提供了制度保障。在自发性土地流转现象频增的背景下,国家从大局层面考虑实施“明确所有权、稳定承包权、放活经营权”的政策,既对其合法性持认可态度,又鼓励流转实行规模经营。这进一步推动了农村土地经营权与承包权的分离,农村土地所有权、承包权以及经营权“三权分离”的新格局自此出现[3],其合法化为新型农业经营主体的培育提供制度层面的保障。最终形成一个从拓宽农业经营资金来源到提高经营资金使用效率的良性循环(图1)。

3 经济转型过程中新型农业经营主体培育存在的问题

3.1 分散经营农户与新型经营主体在土地流转方面存在矛盾

一方面,分散经营的农户对土地流转仍持怀疑态度,存在失去土地的担忧,他们并没有强烈的将耕地转出特别是长期转出的意愿,这对规模经营是一种阻碍,不利于专业大户、家庭农场等新型农业经营主体的发展[4]。另一方面,土地集中连片流转存在较大的难度,新型农业规模经营主体与农户之间存在矛盾,土地的承包期普遍不长,且承包的连续性差,敢于投入的新型经营主体并不多,这又对土地的产出效益产生较大的影响[5]。

3.2 融资供需对接性差

新型农业经营主体一般有较大的生产规模,所需资金投入比较大,且周期长,见效慢。目前,资金短缺问题已成为制约新型农业经营主体发展的一大瓶颈,融资难、融资贵更是阻碍新型农业经营主体发展的主要因素之一。客观层面上,融资供需的不对接亦对农业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的培育形成制约,不利于农村地区经济的转型与升级。

3.3 农业社会化服务体系不健全

农业社会化服务体系是指基于家庭联产承包经营,由服务于农业产前、产中及产后等各个环节的各类机构及个人共同组成的网络,它对很多内容均有涉及,涵盖原材料供应、技术与信息服务、农产品运输与加工等诸多方面。中国目前公益性农业服务比较欠缺,服务力度较小,没有足够的财政保障,提供公共服务的能力有待提高[6,7]。

3.4 农业风险保障机制缺失

与普通农户相比,新型农业经营主体所面临的自然与市场双重风险更为突出。中国幅员辽阔,土壤、气候以及水质等自然条件存在很大的地区差异,常常有自然灾害的发生。正是由于自身较大的经营规模,新型农业经营主体一旦受灾就会损失惨重。在市场经济条件下,农业经营主体对市场信息的掌握存在一定的滞后性,他们对农产品定价没有足够的话语权,缺少农产品流通的专业知识。自然风险和市场风险是新型农业经营主体面临的经营风险,而目前中国农村农业保险机制不健全,新型农业经营主体经营过程中缺乏风险保障。

3.5 经营主体人员素质不高

从整体上看,新型农业经营主体属于农村综合素质相对较高的群体,但中国目前务农人员的学历普遍不高,且呈现年龄老化的特点;经营管理水平不高,小富即安思想很普遍,创新发展动力不足,这些均对新型农业经营主体的发展形成制约。

4 实证分析

4.1 数据来源

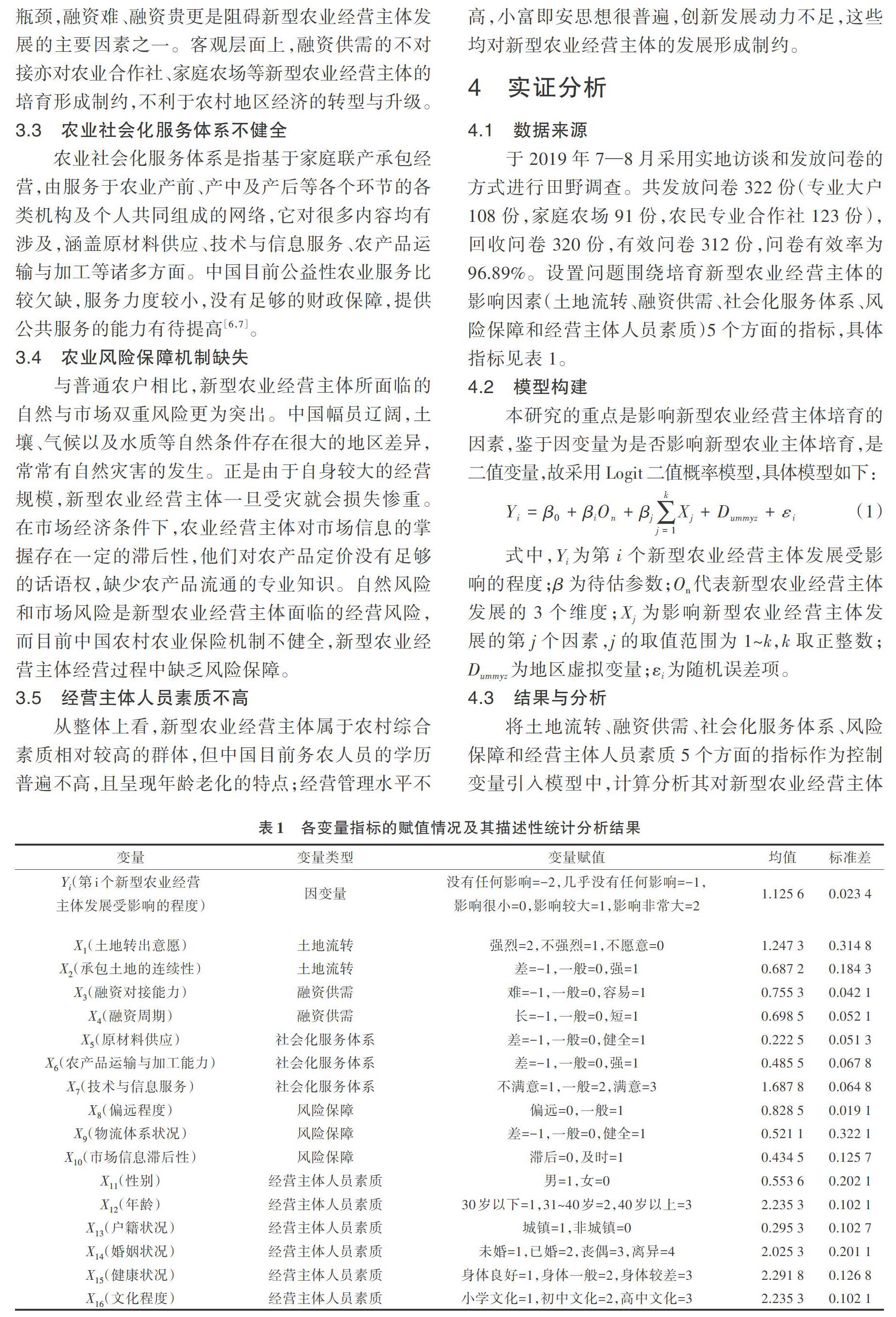

于2019年7—8月采用实地访谈和发放问卷的方式进行田野调查。共发放问卷322份(专业大户108份,家庭农场91份,农民专业合作社123份),回收问卷320份,有效问卷312份,问卷有效率为96.89%。设置问题围绕培育新型农业经营主体的影响因素(土地流转、融资供需、社会化服务体系、风险保障和经营主体人员素质)5个方面的指标,具体指标见表1。

4.2 模型构建

本研究的重点是影响新型农业经营主体培育的因素,鉴于因变量为是否影响新型农业主体培育,是二值变量,故采用Logit二值概率模型,具体模型如下:

[Yi=β0+βiOn+βjj=1kXj+Dummyz+εi] (1)

式中,Yi為第i个新型农业经营主体发展受影响的程度;β为待估参数;On代表新型农业经营主体发展的3个维度;[Xj]为影响新型农业经营主体发展的第j个因素,j的取值范围为1~k,k取正整数;Dummyz为地区虚拟变量;εi为随机误差项。

4.3 结果与分析

将土地流转、融资供需、社会化服务体系、风险保障和经营主体人员素质5个方面的指标作为控制变量引入模型中,计算分析其对新型农业经营主体发展的影响。在土地流转方面,选择土地转出意愿(X1)、承包土地的连续性(X2)2个变量;在融资供需方面,选择融资对接能力(X3)、融资周期(X4)2个变量;农业社会化服务体系方面选择原材料供应(X5)、农产品运输与加工能力(X6)、技术与信息服务(X7)3个变量;风险保障方面选择偏远程度(X8)、物流体系状况(X9)、市场信息滞后性(X10)3个变量;在经营主体人员素质方面选择性别(X11)、年龄(X12)、户籍状况(X13)、婚姻状况(X14)、健康状况(X15)、文化程度(X16)等变量。详细的赋值情况及描述性统计分析结果见表1。

根据调查问卷数据,采用Stata 11.0软件进行二元选择回归分析,确定不同因素指标的权重系数,结果见表2。通过计算得到新型农业经营主体发展受影响程度的权重系数如表2所示。由表2可知,按权重系数大小进行优选级划分,5个因素权重从大到小分别为:土地流转、融资供需、社会化服务体系、风险保障和经营主体人员素质。根据优先级采取相应的策略来培育新型农业经营主体,从而推动农业经济转型。

5 培育新型农业经营主体,推动经济转型的对策

5.1 完善农村土地流转市场

①加大农村产权制度的改革力度,向农民赋予完整度更高的土地承包经营权,保证其长期化与物权化,做好农村土地确权、登记与颁证等工作,保证所建立的农村产权制度归属的清晰度、权责的明确性、保护的严格化以及流转的顺畅度,完善农村土地流转市场。②探索科学的土地承包经营权退出补偿机制,使农民有更高的转让土地流转权的意愿,从制度层面科学、有效地分配进城务工农民的承包地、宅基地及集体收益。

5.2 创新融资方式

长期以来农业经济发展对金融的需求量一直未得到解决,将测算的2001—2010年农村金融总体需求的理论值与农村经济运行中实际拥有的金融规模进行对比。由表3可知,2001—2010年农业GDP增长迅速,L/GDP(农村金融总体需求量理论值与农业GDP的比值)呈升高的趋势,由2001年的1.024 25上升至2010年的1.194 43。因此应该完善农村金融体系,创新融资方式,加大对涉农信贷的支持力度。

基层金融机构应加大对涉农信贷的支持力度,结合农村经济发展情况及新型农业经营主体发展所需提供有针对性的产品与服务。①切实将资金投入至农业农村领域,有力推动新型农业经营主体的发展。②改革信贷支持农业发展模式,转变以往的小额、分散信贷,转向大额、长期信贷。③结合农村经济转型发展的实际情况创新金融工具,尽可能地做到金融服务同农业生产实际需求的对接。

5.3 完善农业社会化服务体系

集合农业专业合作社、专业技术协会等参与主体,构建涉农公益性社会服务体系,为新型农业经营主体提供农业科技推广、环境监测以及虫害防治等优质服务。同时,在“互联网+”背景下,搭建行业平台,提供信息化服务,将农业的最新科技成果以及农产品价格等各种类型的涉农信息及时发布于平台之上,供新型农业经营主体查看。

5.4 建立农业风险防范机制

以农业大灾保险试点工作为基础,制定大灾风险分散机制,完善农业再保险体系,有效规避农业生产风险。地方政府需结合当地的实际情况探索建立区域性风险防范基金,对优质新型农业经营主体风险加以防范。例如针对禽畜养殖工作,如果禽畜市场价格比饲料成本低,动用风险防范基金向该类型新型农业经营主体进行适当的补贴。此外,各类金融机构亦应结合新型农业经营主体的特征开发合适的保险品种;国家层面则需完善财政对涉农保险的保费补贴,在合理的范畴内提高部分险种保费补贴比例与理赔标准。

5.5 加强农民职业技术培训

以县级为单位,整合农业技术推广等机构,对农民开展农业技术培训工作,对培训内容进行统筹安排。与各类新型农业经营主体的特点与需求相结合,进行针对性课程设置,突出培训重点。例如,针对种养大户与家庭农村经营者进行新型职业农民培训;针对农民合作社进行组织管理培训等,不断优化培训效果。此外,探索培训长效机制,制定人才支撑计划,建立终身学习与终身培训制度。

参考文献:

[1] 王国敏,翟坤周.确权赋能、结构优化与新型农业经营主体培育[J].改革,2014(7):150-159.

[2] 姜長云.农户家庭经营与发展现代农业[J].江淮论坛,2013(6):75-80.

[3] 潘 俊.农村土地承包权和经营权分离的实现路径[J].南京农业大学学报(社会科学版),2015,15(4):98-105.

[4] 张秀生,单 娇.加快推进农业现代化背景下新型农业经营主体培育研究[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版):2014,38(3):17-24.

[5] 张 玲.经济转型背景下新型农业经营主体培育问题研究[J].农业经济,2018(11):62-64.

[6] 姜长云.关于构建新型农业经营体系的思考[J].人民论坛:学术前沿,2014(1):70-78.

[7] 王慧敏,龙文军.贫困地区新型农业经营主体培育研究[J].区域经济研究,2015(4):139-142.