新型城市群绿色转型能力测度与评价研究

宋旭,刘全齐,于成学,孙莉

(1.生态环境部环境发展中心,北京 100029;2.广东财经大学国际商学院,广州 510320)

在传统经济发展模式下,区域经济发展的活力还没有得到充分发挥,经济发展的可持续性也将受到严峻考验,那么区域经济发展的模式也需要发展。随着我国在2019年先后出台了《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》两个关于新型城市群发展的重要文件,区域经济发展也将走进新时代,加强新型城市群的建设也被提上了日程,对新型城市群绿色转型协调发展能力的测度与评价研究也成为一个新的研究方向并日益增多。但目前对这些研究进行系统归纳的文献还不多,因此,分析并归纳这些文献对全面、正确理解新型城市群绿色转型协调发展能力具有一定的现实意义。

1 新型城市群的概念、特点及其评价

1.1 相关概念的界定

1.1.1 新型城市群的概念界定

现有文献主要是从城市规模、经济、交通、信息网络及其相互关系等方面界定城市群的内涵。比如,姚士谋等(2006)[1]认为城市群是指在一定的地理范围内,大量性质和规模不同的城市形成以个别或几个大城市为核心,依托一定的自然环境条件,借助于现代化的交通运输网和高速信息网络,增进城市相互联系的相对完整的城市集合。王娟(2014)[2]认为城市群是在一定的人口集中区域内具有高度内在关系的新型城市集群。黄征学(2014)[3]认为城市群就是以一个或几个有较强竞争力的城市为主,借助各种基础设施,形成较高经济与社会关联度,具有合理空间与职能等结构的城市“综合体”。也有学者从内在联系的内容上对城市群的内涵进行了拓展。比如,魏丽华(2015)[4]认为新型战略性城市群主要是指通过建立有效的协调与创新机制,发掘各种内外优势,达到产学研、科技与经济、创新驱动与产业发展相辅相成的目的,并促进经济、社会、生态协调发展,在产业布局、发展规模与建设时序方面统筹安排,具有美好发展愿景的城市集合体。本文认同姚士谋等人的观点,认为新型城市群是指在一定的区域范围内包括一定数量的不同规模、产业和发展潜力的城市,以一个或多个大城市作为区域经济的中心,依靠各自的优越条件,以便利的交通网络和先进的互联网技术为基础,形成一个各有特色、优势互补、协调发展的区域城市共同体。

1.1.2 绿色转型的概念界定

国内外学者并未就绿色转型概念做出界定。姜明生和姜艳生(2008)[5]认为绿色转型的本质是一种经济、社会与生态协调可持续发展的转型。刘纯彬和张晨(2009)[6]对资源型城市绿色转型内涵进行了一般性分析。但有学者认为绿色转型是实现绿色发展的前提,石敏俊(2017)[7]认为绿色发展包括几个方面的内容,一方面经济发展不能以牺牲环境为代价,必须构建人与自然和谐并存与发展的新局面,另一方面是树立“绿水青山就是金山银山”的正确生态发展观,促进资源的可持续利用。李俐佳和王雪华(2017)[8]认为绿色转型是指为了实现人与自然和谐共生的目标,必须倡导生态文明建设理念,发展循环经济,转变发展模式,做好绿色管理。因此,本文认为绿色转型强调发展方式的转变过程,从传统的过度资源浪费、污染环境的发展模式向资源节约循环利用、生态环境友好的科学发展模式转变,是由人与自然相背离以及经济、社会、生态欠协调的发展形态,向人与自然和谐共生以及经济、社会、生态协调发展形态的转变。

1.1.3 绿色转型能力的概念界定

目前,关于绿色转型能力的评价较多,但还缺乏对绿色转型能力概念界定的研究。界定好绿色转型概念有助于正确理解绿色转型能力的概念。由于理解绿色转型的视角不同、绿色转型的方式不同以及绿色转型的阶段不同,可以从多方面来理解绿色转型能力。因此,本文认为绿色转型能力可以理解为在发展方式转变的过程中,从传统的过度浪费资源、污染环境的发展模式向资源节约循环利用、生态环境友好的科学发展模式转变的一种能力,是由人与自然相背离以及经济、社会、生态欠协调的发展形态,向人与自然和谐共生以及经济、社会、生态协调发展形态的转变能力。总之,绿色转型能力强调发展要从观念、方式、模式、形态等方面进行转变。

1.2 新型城市群的特点

为了更好地理解新型城市群的涵义,为我国新型城市群建设提供参考和建议,很多学者对国内外主要新型城市群的特点进行了研究。比如,李炳超等(2019)[9]分析了欧美和亚洲创新型城市的主要分布特点,对伦敦、新加坡、巴黎、中国香港等城市的排名情况进行了比较分析,得出一些启示并提出相关的建议。李雪涛和吴清扬(2019)[10]用熵值赋权法研究我国珠三角等城市群时发现,这些城市群的发展指标中表现最好的是生态城镇化发展指标,其次是土地和社会经济发展指标,最后是人口的城镇化指标。在城市群的综合发展水平方面,珠三角城市群表现为第一,第二是长三角城市群,第三是京津冀城市群。在各城市群内部也是表现不一。比如,珠三角城市群中,广州和深圳的城镇化水平最高;长三角是以上海为城镇化水平最高的地区;京津冀也是以京津为城市群的领头羊。城市群之间及其内部的发展并不均衡,协调度不高。钱潇克和于乐荣(2019)[11]用变异系数法构建了新型城镇化发展水平评价指数并对长三角城市群的城镇化水平进行了评价。

根据已有的研究,结合当前新型城市群的发展实际,本文认为新型城市群具有如下特点:(1)城市群之间及其内部的发展水平不一,没有良好的协调度;(2)各城市群在发展过程中,呈现出生态城镇化指标水平较高,土地和社会经济发展指标次之,人口城镇化指标层次较弱的状况。

1.3 新型城市群评价指标体系

王艳秋等(2012)[12]构建了TPE复合系统模型,从经济、社会、资源、环境、科技5个方面构建了资源型城市绿色转型能力评价指标体系,用熵值赋权法确定了相关权重,并用该指标体系评价了大庆市的绿色转型能力,结果较理想。宋林书等(2019)[13]以产业生态化理论为基础,利用哈长城市群2000—2017年的相关数据,构建了相应指标的系统动力学仿真模型。该研究认为,创新型工业能够显著促进区域经济可持续发展;在生态环保上的投资能够提升地区经济的发展,但提升幅度并不大;相比而言,大力发展新兴产业在促进产业生态水平和地区经济提升方面的效果更好;创新型工业产业生态化发展与区域经济可持续增长是正相关的。

2 绿色转型能力测度与评价

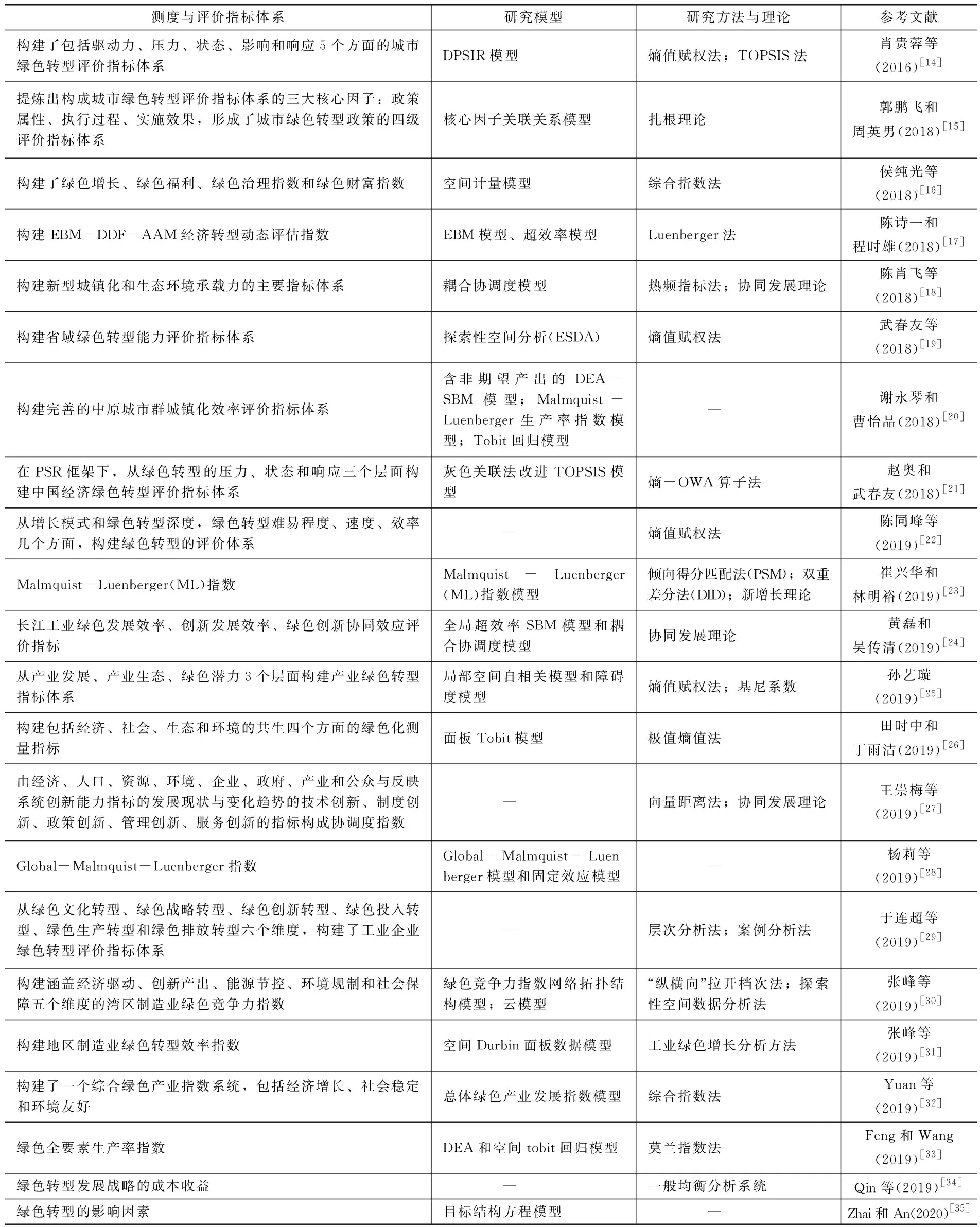

通过对已有文献的阅读和整理,发现绿色转型能力测度与评价的方法、模型和指标体系可以归纳为以下几个主要方面(见表1)。

从表1可以看出,现有文献在研究绿色转型能力的测度与评价问题时,主要做法分为三个步骤:首先选择一定的理论基础,包括协调发展理论、新增长理论等;其次在分析相关理论的基础上形成一个指标体系,而且这个指标体系通常具有层次多、范围广的特征;最后利用指数法和熵值赋权法进行相应计算并构建相关模型以便分析实际问题。这说明在研究新型城市群绿色转型协调发展能力测度与评价方面已形成了比较成熟的理论和方法,对于深入开展相关研究具有很大的借鉴意义。而在研究具体的城市群过程中是可以适当发展这些理论、研究方法和模型,为生态文明建设提供良好的理论基础和方法论。

3 绿色转型能力建设

绿色转型能力建设是城市群发展的重要组成部分,关于绿色转型能力建设的研究还不集中。有从评价角度分析的,如Kuai等(2015)[36]从产业的规模、结构和效率三个方面,利用系统动态模型对各种规划方案进行了评估。该研究认为,应该把控制产业规模放在城市群转型措施的首要地位,其次是调整产业结构以及推进相关技术进程的发展。Wang(2015)[37]用DEA方法从改变和发展两个系统动态评估了区域绿色转型能力。Shao等(2016)[38]基于超对数生产函数和1994—2011年上海32个产业部门的面板数据,采用随机前沿分析法,综合前沿技术结构动态演化和技术变革方向动态演化方法估算生产要素产出弹性和绿色全要素生产率的增长率。有从风险角度阐述的,如Brown和McGranahan(2016)[39]考察了城市信息经济带来绿色经济的优势和劣势,以及给脆弱信息居民和工作者带来的风险。有从治理效果角度研究的,如杜龙政等(2019)[40]从治理转型的角度进行研究,认为不同治理类型对企业创新存在不同的影响作用,这也导致创新阶段差异化特征有所不同;再利用Global-Malmquist-Luenberger生产率指数评价了2001—2016年中国30个省份的工业绿色竞争力,全面检验了环境规制、治理转型与中国工业绿色竞争力的关系。结果表明,中国环境规制对工业绿色竞争力的影响呈现U型曲线的趋势。Li等(2019)[41]基于2005—2014年微观层次的企业面板数据,采用DEA模型和Malmquist-Luenberger指数模型方法计算中国钢铁行业企业的环境治理效率。结果表明,中国钢铁行业企业的环境治理效率总体水平较低。也有从绿色金融方面着手分析的,如Huybrechs等(2019)[42]主张用系统和权力敏感性的方式理解绿色微金融对可持续性转型的潜在贡献。

表1 绿色转型能力测度与评价指标体系、模型、方法、理论及参考文献

此外,绿色转型能力建设还考虑到城市协同问题,部分学者已经进行了相关的研究。如米鹏举(2019)[43]研究珠三角城市群空间结构与区域治理模式协同演化过程发现,它们存在“不协同—协同—不协同”的螺旋协同演化的路线。董微微和谌琦(2019)[44]利用熵值赋权法和变异系数法对相关城市发展差距综合指数和分类指数进行测度。结果显示,京津冀各城市发展差距逐步缩小,其中绿色发展和开放发展差距明显缩小,协调发展、创新发展和共享发展上的差距有所加大。关溪媛(2019)[45]运用TOPSIS方法和灰色关联法构建距离协同模型对2009—2017年的相关数据进行研究。结果显示,其发展度普遍不高,协同度表现不稳定,没有显著增加协同水平;经济协同度可以促进经济发展度。胡艳等(2019)[46]运用2007—2017年的数据,利用协同创新空间联系引力模型、协同创新空间关联模型和空间滞后模型,分析了城市群协同创新发展的动态变化特征及其对经济增长的影响,发现长三角城市群整体的协同创新空间联系持续提高且有区域差异性;长三角城市群协同创新的空间集聚现象凸显,有显著的空间溢出效应,通过直接效应、间接效应和总效应促进地区经济增长,反过来促进区域一体化进程。张建华等(2019)[47]从收入协同和技术协同的角度分析了中国长江经济带城市协同发展的现状。研究结果表明,长江经济带城市存在显著的技术协同发展关系,收入上存在一定的区域性差异并呈现周期性波动的特点。李雪松和齐晓旭(2019)[48]模拟了长江中游城市群差异化协同发展的动态演化过程,并评估了长江中游城市群差异化协同发展情况。研究结果显示,2000—2017年,长江中游城市群差异化协同发展水平处于提升通道,它是推动长江中游城市群协同有序发展的内在驱动力,各个城市的差异化协同发展水平大相径庭。

4 结 语

通过系统梳理国内外文献发现,国内外关于绿色转型研究仍然多以区域、单一城市、产业层面为主,鲜有针对城市群绿色转型的实证研究,多以资源型城市为研究对象,主要是关于绿色转型能力的评价研究。现有研究方法主要通过不同评价指标和数学模型方法来实现绿色转型水平的测度,具体做法是通过熵值赋权法、TOPSIS、DEA模型和Malmquist-Luenberger指数模型等方法和模型,构建相应的评价指标体系开展绿色转型能力评估。由此可见,现有研究缺乏方法的有机整合,评价指标选取也基本是基于压力—状态—响应框架的拓展,没有从根本上体现绿色转型的本质。还有一部分学者通过效率测度来衡量绿色转型水平,即所谓的绿色发展效率和绿色生态效率,研究方法多是基于全要素生产率框架,但投入—产出要素选取无法充分突出“绿色”特征,与传统全要素生产率模型无异。城市群是城市发展到成熟阶段的最高空间组织形式,对城市群绿色转型的全要素生产率进行系统研究符合国家区域协调、可持续发展的总体要求。但是,对城市群协同发展能力的测度和评价的文献还不是很多,关于绿色转型能力建设的研究就更少,这也为未来的绿色转型研究提供了契机并指明了方向。