基于“颈腰同治”理论温针灸治疗颈型颈椎病的临床研究*

杨昆鹏 田国杰 廖明娟 袁 梅 廖海燕

(重庆市綦江区中医院,重庆 401420)

颈椎病是发生于颈椎的退行性改变,主要由于颈椎长期劳损、韧带增厚,骨质增生,或椎间盘变性致使脊髓、神经根或椎动脉受压,而表现出一系列症状的临床综合征,对患者的健康及生活质量产生了很大的影响。颈椎病可分为颈型、神经根型、脊髓型、椎动脉型、交感神经型、食管压迫型颈椎病[1]。颈型颈椎病在临床上极为常见,具有头、肩、颈、臂部位的症状,是颈椎病的最初阶段,也是治疗最为有利的时机[2]。目前,治疗颈型颈椎病的主要方法临床上包括药物、理疗、针灸等非手术治疗及手术治疗,非手术治疗方法能够在短期内对局部症状进行改善,且容易复发[3]。根据颈部和腰部在生理解剖、脊柱力学平衡、经络循行等方面存在密切联系,中医学肝肾同源或精血互资互用和肾主骨生髓的理论,提出了“颈腰同治”的治疗理念[4],在临床中逐步得到应用。因此,本研究将探讨在“颈腰同治”理论基础下实施温针灸对颈型颈椎病的临床疗效、局部血液循环、炎症反应的影响,为临床治疗颈型颈椎病提供参考依据。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 纳入标准:所有患者均符合《颈椎病的分型、诊断及非手术治疗专家共识(2018)》中关于颈型颈椎病的临床诊断标准;年龄≥18岁;病程在1个月内;影像学资料及临床资料完整;本研究已通过本院医学伦理委员会审批,患者知情并签署知情同意书。排除标准:具有颈椎重大创伤及手术史者;伴有严重心脑血管疾病、免疫系统疾病、恶性肿瘤、肝肾功能不全者;凝血系统异常者;合并先天性颈椎畸形、狭窄等者;近1个月内进行治疗者;过敏体质者;孕妇及哺乳期妇女。

1.2 临床资料 选取2019年1月至2019年12月本院收治的120例颈型颈椎病患者为研究对象。按照随机数字表法分为对照组与观察组各60例。对照组男性36例,女性24例;年龄18~68岁,平均(45.17±11.26)岁;病程2~27 d,平均(8.21±7.32)d。观察组男性34例,女性26例;年龄19~70岁,平均(46.62±11.80)岁;病程1~28 d,平均(7.64±5.23)d。两组患者临床资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法 观察组在“颈腰同治”理论指导下的行温针灸治疗:患者取俯卧位,对穴位皮肤进行消毒。颈部穴位:阿是穴、天柱、风池、颈百劳,腰部取穴位:腰5夹脊、大肠俞、气海俞,采用直径为0.3 mm、长为4 cm的一次性毫针直刺15~20 min,得气后采用平补平泻手法,以患者局部出现酸胀感或医师手下有沉紧感为度。于风池、大肠俞、天柱采用温针灸疗法,将1.5 cm的艾条插入针柄,放置纸垫于温灸穴位处,并将艾条点燃。剩余穴位则在留针30 min后出针。对照组患者实施常规温针灸进行治疗,取穴:阿是、天柱、风池、颈百劳,操作方法同观察组。两组患者均每日1次,每周6次,持续治疗2周。

1.4 观察指标 采用关节活动度(ROM)评分标准,对两组患者的颈椎活动度进行评估,分值越高颈椎活动度越差;采用文献报道的颈部症状积分法结合ROM评分,对两组患者的颈部症状进行评估,积分越高表示颈部症状越差;采用NPQ颈痛量表对两组患者的颈痛程度进行评分,评分越高表示颈部越疼痛;采用酶联免疫吸附测定两组患者的血清内皮素(ET)、内皮源性超极化因子(EDHF)、前列环素(PGI2)、白细胞介素-6(IL-6)、白细胞介素-1β(IL-1β)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平;观察两组不良反应发生情况。

1.5 疗效标准 根据《中药新药临床研究指导原则(试行)》[5]制定。治愈:临床症状消失,颈、肩、肢体活动恢复正常,日常生活能够自理。好转:临床症状减轻,颈、肩部疼痛减轻,颈、肩、肢体活动得到明显改善。无效:临床症状无改善甚至加重。总有效率=(治愈病例数+好转病例数)/总病例数×100%。

1.6 统计学处理 应用SPSS20.0统计软件。计量资料以()表示,计数资料以率表示,各分组之间使用χ2检验比较,组间比较采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效比较 见表1。观察组总有效率明显高于对照组(P<0.05)。

表1 两组临床疗效比较(n)

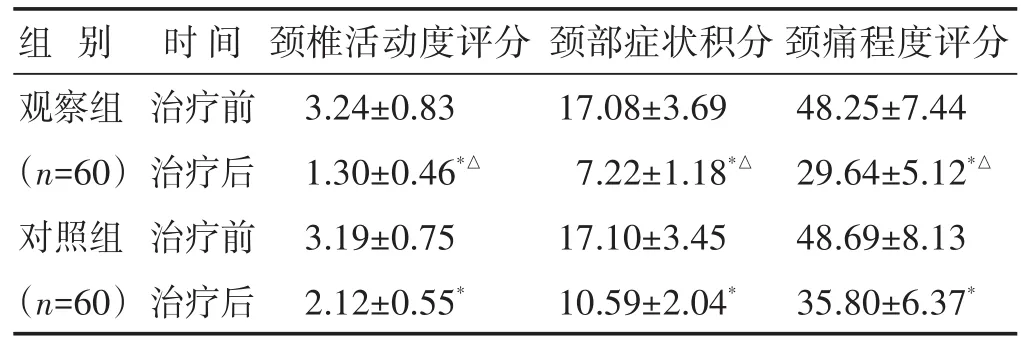

2.2 两组治疗前后颈椎活动度、颈部症状、颈痛程度比较 见表2。治疗后,两组的颈椎活动度评分、颈部症状积分、颈痛程度评分均明显降低(P<0.05),两组之间颈椎活动度评分、症状积分、疼痛程度评分的比较差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组治疗前后颈椎活动度、颈部症状、颈痛程度比较(分,±s)

表2 两组治疗前后颈椎活动度、颈部症状、颈痛程度比较(分,±s)

与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05。下同

组别观察组(n=60)对照组(n=60)时间治疗前治疗后治疗前治疗后颈椎活动度评分3.24±0.83 1.30±0.46*△3.19±0.75 2.12±0.55*颈部症状积分17.08±3.69 7.22±1.18*△17.10±3.45 10.59±2.04*颈痛程度评分48.25±7.44 29.64±5.12*△48.69±8.13 35.80±6.37*

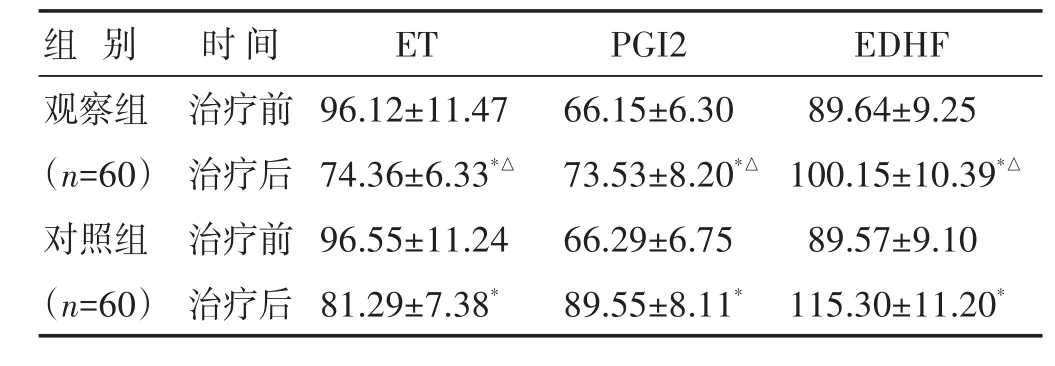

2.3 两组治疗前后血清ET、PGI2、EDHF水平比较 见表3。治疗后,两组的血清ET水平均明显降低(P<0.05),血清PGI2、EDHF水平均明显增高(P<0.05),两组之间血清ET、PGI2、EDHF水平的比较差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组治疗前后血清ET、PGI2、EDHF水平比较(pg/mL,±s)

表3 两组治疗前后血清ET、PGI2、EDHF水平比较(pg/mL,±s)

组别观察组(n=60)对照组(n=60)时间治疗前治疗后治疗前治疗后ET 96.12±11.47 74.36±6.33*△96.55±11.24 81.29±7.38*PGI2 66.15±6.30 73.53±8.20*△66.29±6.75 89.55±8.11*EDHF 89.64±9.25 100.15±10.39*△89.57±9.10 115.30±11.20*

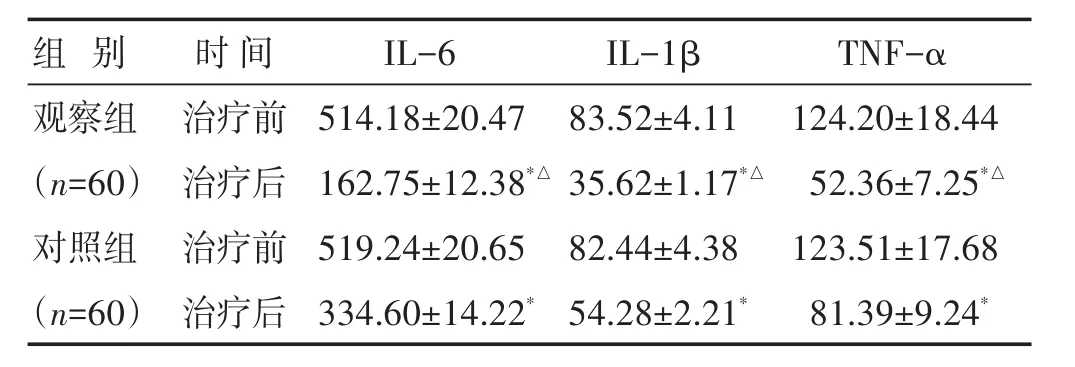

2.4 两组治疗前后IL-6、IL-1β、TNF-α水平比较 见表4。治疗后,两组的血清IL-6、IL-1β、TNF-α水平均明显降低(P<0.05),两组之间血清IL-6、IL-1β、TNF-α水平的比较差异有统计学意义(P<0.05)。

表4 两组治疗前后血清IL-6、IL-1β、TNF-α水平比较(±s)

表4 两组治疗前后血清IL-6、IL-1β、TNF-α水平比较(±s)

组别观察组(n=60)对照组(n=60)时间治疗前治疗后治疗前治疗后IL-6 514.18±20.47 162.75±12.38*△519.24±20.65 334.60±14.22*IL-1β 83.52±4.11 35.62±1.17*△82.44±4.38 54.28±2.21*TNF-α 124.20±18.44 52.36±7.25*△123.51±17.68 81.39±9.24*

2.5 两组不良反应比较 两组均未发生严重不良反应。观察组发生针刺局部轻度水肿2例、局部烫伤1例,不良反应发生率为5.00%(3/60);对照组发生针刺局部轻度水肿1例,不良反应发生率为1.67%(1/60);组间差异无统计学意义(P>0.05)。

3 结果

中医学认为,颈型颈椎病属于“颈痛”“骨痹”等范畴,认为其与年老体衰、感受外邪、扭挫损伤以及感受外邪等存在一定关联,对患者生活质量产生不同程度的影响[6-7]。目前,临床上主要是对颈型颈椎病患者的局部不适及疼痛进行对症治疗,例如中药内服,理疗(推拿、按摩等)、针灸等非手术方法。这些方法能够不同程度地改善颈型颈椎病患者的症状,但是容易复发,远期效果不佳[8]。

传统针灸通常选取颈部穴位进行操作,效果并不十分明显。而“颈腰同治”理论是依据该病中西医发病机制,从脊柱独有生理解剖、生物力学以及经络分布特点等角度出发,而形成一种新的治疗思路[9]。针刺颈腰部腧穴,缓解颈腰部肌肉紧张,纠正和恢复脊柱力学平衡,从而促进此病康复。温针灸能进一步温通气机,固本强筋,驱寒除湿,活血,提高疗效[10-11]。本研究中,观察组的总有效率明显高于对照组,颈椎活动度评分、颈部症状积分、颈痛程度评分均明显低于对照组,说明基于“颈腰同治”理论温针灸治疗颈型颈椎病患者的整体疗效显著高于常规温针灸,并能明显改善患者的颈椎活动度、颈部症状及颈痛程度。

ET是目前已知效应最持久的内源性血管活性肽,通过自分泌、旁分泌、循环分泌方式维持收缩血管。颈椎病患者外周血中ET水平显著升高[12]。EDHF可激活血管平滑肌的钙激活钾通道,促进血管舒张[13]。PGI2通过激活腺苷酸环化酶,使细胞内环磷酸腺苷浓度增加,发挥血管舒张效应[14]。观察组的血清ET水平均明显低于对照组,血清PGI2、EDHF水平均明显高于对照组,说明“颈腰同治”理论温针灸能够通过改善颈型颈椎病患者的局部血液循环而发挥作用。炎症反应在颈椎病的发生发展中具有作用,IL-6、IL-1β、TNF-α是典型炎症反应细胞因子,本研究中,观察组的血清IL-6、IL-1β、TNF-α水平均明显低于对照组,说明“颈腰同治”温针灸能够明显抑制颈型颈椎病患者的炎症反应,起到治疗作用。

“颈腰同治”是中医辨证观、整体观、治未病理念的体现。其注重治病求本。现代医学认为脊柱的稳定性与颈椎、腰椎骨性结构、韧带、肌肉相关,足太阳膀胱经及督脉都会经过腰部和颈部,“颈腰同治”法具有防病、治病的双重效果。综上所述,在“颈腰同治”理论指导下,温针灸治疗颈型颈椎病的疗效确切,能够明显改善患者的颈椎活动度、局部症状、疼痛程度、局部血液循环,抑制炎症反应,且不增加不良反应,值得临床深入研究。