“你是什么人?”

文/侯 莉

“侯主任,你快上来看一下,新来的病人闹得厉害!”

接到电话,我快速走出诊室,看见了门外120闪烁的红灯。

他是刚从我们医院ICU转到这里的患者老李(化名),老李其实并不老,才58岁。肝癌肺部多发转移,最后一次免疫治疗过程中并发了严重肺部感染,呼吸衰竭。气管插管在ICU抢救了整整6天,之后儿子通过一直为他治疗的医生找到了我。

和所有去ICU会诊的末期患者情况差不多,他们面临的困境有各种机器维持着却看不见未来的有创治疗,生命指示里活着却没有家人陪伴的恐惧、痛苦和巨大经济压力下家人进退两难的纠结。

“你爸爸有没有说过,如果到最后他想怎么安排?”这是我问儿子的第一句话。

儿子是精明能干的,患病的父亲是家中的独子,爷爷奶奶依然健在。要照顾家里所有人的情绪和半年来治疗决策的艰难,带着口罩的他有严重睡眠不足的黑眼圈和深深的疲惫。

他握紧了手,“嗯……他没有明确说过……但是有讲如果实在看不好,不要让他受罪……这几天探视,只要清醒的一会会,他就拼命拉我的手要走……”

“那他现在还需要用呼吸机吗?气管插管能不能拔掉?”

“……我不清楚,要问问医生……”

“好的,那你先去问问现在的主管医生,我也会和他联系。”

“如果你爸爸坚持要出来,我们可以想办法……然后,我们一起来试试……”

6天的抢救是有效的,拔管比想象得顺利,但拔管后的躁动出乎意料的强烈。

我站在病房门口,床边四五个护士近不了身,儿子半个身子趴在床头,双手紧紧地压着他不断挥舞着的、抽血后遗留的青紫瘀斑的上肢。

看到我靠近,老李越发激动起来,目光游离,满嘴翘皮的口中对着我吐出一口血痰,“你们……是来监视我的,走……给我走!”

“老李,老李”,我大声叫他的名字,和他的眼神对视后我拉下了口罩。

“我是来帮你的,你很安全,不要怕……不要怕……”

他扭动着身体,双手被控制,脚一直在无目地蹬踢。示意大家避让,我尝试着用棉签蘸着开水给他擦擦干裂的唇,被他一把推开。停了两秒,他开始用开水猛烈地抹着自己的嘴唇。

他要自己做,害怕被控制。

此刻,他唯一接受的只有儿子。

下午又去看他。已经比上午平静一些,妻子站在床边握着他的手。他依然很警觉地看着我靠近,“你是什么人?”

“她不是那里的医生。”妻子抢着说。

我了解她说的那里,“我不是来监测你的。”

“你是什么人?”

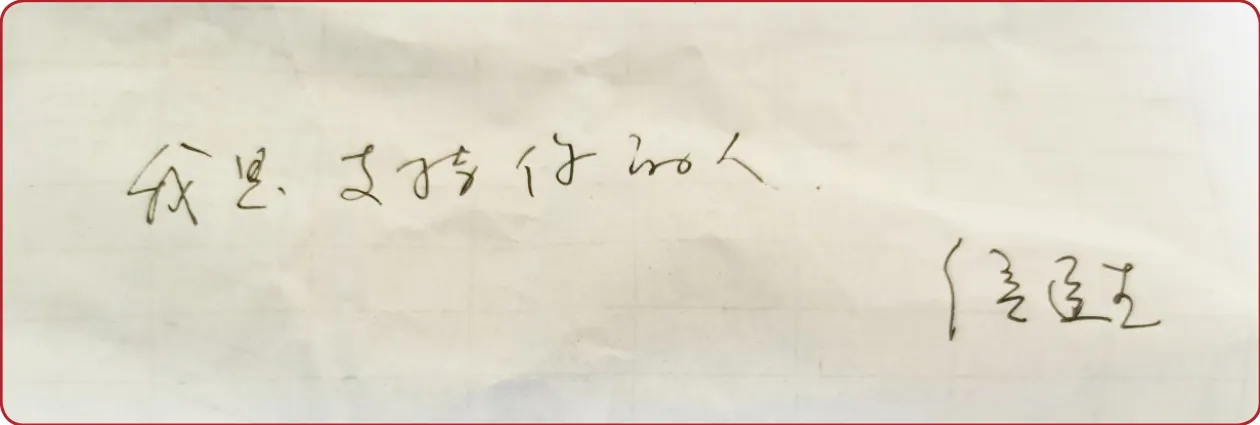

“老李,我知道这几天你不好过……吃苦了……我是来支持你的人。”

他定定地看着我,慢慢地,眼泪顺着眼角流了下来。

“我是来支持你的人。”看着他的眼睛,又靠近了些,我重复着一字一顿地说。

突然,他一下抓住我的衣领,“你……你给我写下来!”

“写?写什么?”

“你刚才说的话!”

床头柜台上有一张皱巴巴的纸片,我拿起笔写,想着他是不是听不清。

他一把抓着纸片,塞在妻子的手中,“你,收好了!”

原来,他怕我变卦。

电话突然响了。

“快!快去关掉!让你删了号码,删了微信!这是他们装的监视系统,到处都是!”他又开始歇斯底里地大叫起来。

我走出病房,准备和儿子谈谈暂时不要外请保姆,晚上留亲人陪护;准备给精神科的医生打电话;准备和护士长商量协调给他一间单人房;准备通知一直想来看儿子的老妈妈过来。

第一个24小时是最难熬的。

协调到了单人间,儿子和妻子一人一边握着他的手,上半夜依然躁动不安,按照我的建议儿子把手机里存着的照片,他自己拍的抖音放给他听。

“这样,他好像是安静了一些……”一早,儿子对我说。

熟悉的音乐、图片、环境、亲人的陪伴有助于缓解患者的应急和“谵妄”,多次临床实践中这样的方法是有效的。

还是拒绝喝水与吃饭的老李额头上冒着密密的汗珠,深凹的两颊,胡子拉碴,我走进病房,他显然认出了我,今天没有吐痰,蹬脚,却一下打掉了我们准备帮他清洁面部的毛巾。

手里紧紧抓住的有几张纸片,上面有密密麻麻潦草的字迹,因为用力过猛好几个地方被戳了洞。妻子说,昨天晚上开始就这样写,很多地方胡言乱语,看不懂。

“老李,给我看看好吗?”我试着从他紧攥着的手里把纸片拿出,试了几次,他终于放开了纸,空了的手又一把抓着我的衣服。

“……监视……逃跑……妈妈……**(儿子的小名)……快乐……没有钱……”

没有连续的句子,几张纸片上我注意到有这几个词。

“他还是非常牵挂你们的……希望你们安全,快乐,不想给你们有经济负担……”我对妻子说。

“……说的对么,老李?”我低下头看看老李,他的目光依然是游离的,抿紧的嘴巴微微张口,却干得发不出声音,握着我的手更紧了。

示意妻子去倒一杯水,我把枕头给他垫高。这次他没有拒绝,居然喝了两口。

已经36小时没有闭眼睡觉了,不吃不喝不配合支持治疗,儿子说,他们都有些撑不住了。

我们原计划中午把老李送回家中,期待他在更熟悉的环境中有所好转,可车来了,他极力反抗与挣扎,四个人没能挪动。

我嘱咐儿子去把精神科医生配的药取过来,无论如何得想办法先让他吃进去一些。

第二个24小时,老李吃了最小剂量的口服药。在儿子和妻子陪伴下第二个通宵、48小时后的早晨,老李终于吃了一小块面包。

美国MD安德森癌症中心(MD Anderson Cancer Center)的Brella教授做了一项调查,他将姑息治疗(Palliative care)这个“容易让人产生歧义”的名词改成支持治疗(Supportive care)后,转到支持治疗系统中的患者比例上升了41%。也更容易获得患者、家庭、临床医务人员的接受。与我在缓和安宁疗护实践工作中的感受也比较类似。

然而,无论使用什么样的名称,努力帮助医务人员和大众的态度由有时消极向完全积极转变,帮助每个有需要的人能够从缓和医疗原则、缓和医疗专家及其服务中获益,我想,这是需要我们一直去做的事……