潘吉塔格煤矿中

郑媛媛 张博文 王猛

摘 要:为了揭示潘吉塔格矿区不同煤岩煤质形成条件及其垂向变化特征,探讨该区煤岩煤质与成煤环境的关系,采用煤岩学和地球化学等方法,基于对主采煤层样品煤岩鉴定、工业分析及灰成分指标等数据分析,研究结果表明:该煤矿主要煤层以半亮型煤为主,富镜质组、贫惰质组,煤质呈低灰、低硫、高挥发分特征,煤灰成分以SiO2为主,煤变质阶段较低,煤类均属长焰煤。煤层由深至浅垂向演化呈镜惰比由小到大,灰分由高变低,挥发分由低变高,硫含量先增大后减小再增大,成煤环境由弱氧化-还原型到还原型的变化趋势。综合分析表明,研究区中—下侏罗统主要煤层形成于湖泊-三角洲淡水沉积环境,具陆相成煤特征,成煤环境温暖潮湿。其中西山窑组煤岩煤质特征与八道湾组有显著区别,成煤环境迥异。

关键字:潘吉塔格煤矿;中—下侏罗统;煤岩;煤质;成煤环境

目前,业内更加注重煤岩煤质组分、煤层赋存规律及煤地球化学特征等方面研究。多年来,国内外學者在煤层发育、煤岩煤质特征、沉积环境及成煤环境的关系等方面的研究取得了丰硕成果[1-4]。岩相古地理与煤质特征参数二者反演的成煤环境相互印证,为含煤岩系沉积相研究提供了一种新的思路和方法。煤中煤岩煤质参数不但影响煤炭资源的加工利用,其本身所包含的地质地球化学信息对反演煤沉积环境亦有积极意义[5]。新疆潘吉塔格煤矿作为吐哈盆地托克逊煤田的主力煤矿之一,其中—下侏罗统煤层煤炭资源丰富、煤质优良、煤层多且复杂。前人虽对该区煤层发育及沉积特征等方面有部分研究[6],但针对该区煤岩、煤质特征垂向演替规律分析等相对缺失。本次以潘吉塔格煤矿中—下侏罗统主采煤层为研究对象,通过钻孔样品煤岩鉴定、工业分析等数据,系统论述潘吉塔格煤矿主采煤层煤岩、煤质特征,探讨其成煤环境,为吐哈盆地聚煤规律、沉积相研究提供理论参考,为煤矿今后洁净、高效、煤炭合理加工利用提供依据。

1 地质概况

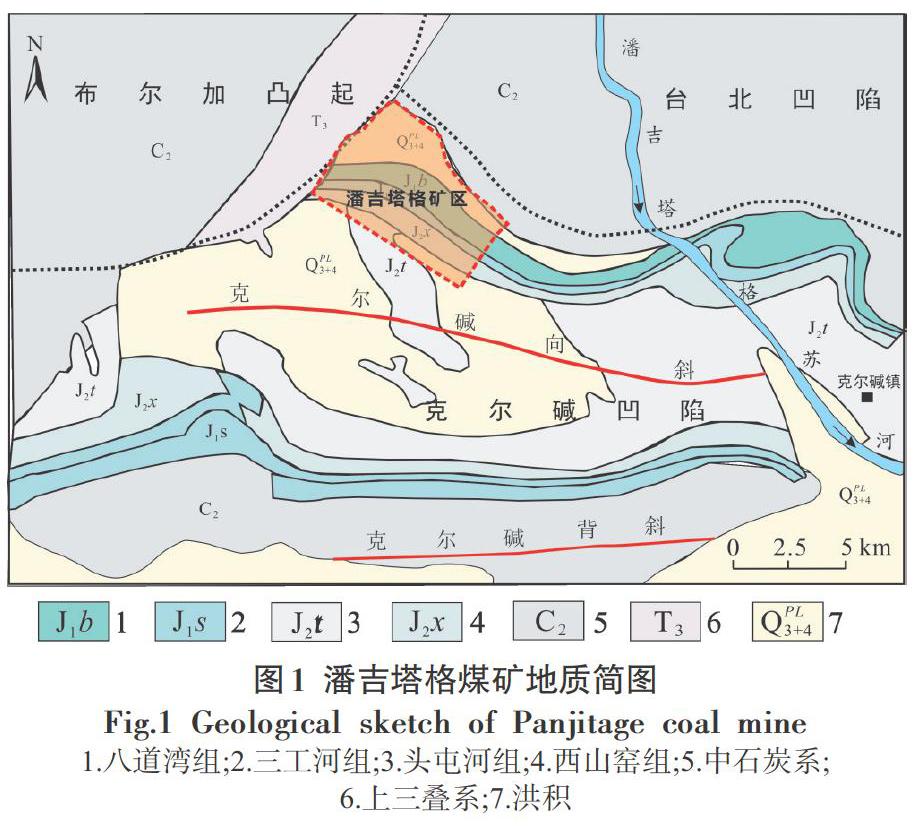

潘吉塔格煤矿地处托克逊煤田西部,距新疆托克逊县城70 km,面积约23 km2,位于吐哈盆地吐鲁番坳陷的次级凹陷——克尔碱凹陷西北缘(图1)。新疆早—中侏罗世主要赋煤盆地及煤矿区受构造运动改造强烈[7],矿区煤层走向呈NW向,区域性断裂发育于克尔碱向斜之两侧,断距大,直接控制煤系分布。含煤凹陷基底由中石炭统组成,其上发育三叠系、侏罗系及第四系。其中侏罗系为含煤建造,且为吐哈盆地发育最全、分布最广的一套沉积盖层[8]。

潘吉塔格煤矿主要聚煤期含煤岩系为侏罗纪水西沟群,自下而上分为下统八道湾组(下含煤组)、三工河组(不含煤组)和中统西山窑组(上含煤组)(图2)。含煤岩系发育粗碎屑岩、泥质岩、有机岩等。其中砾岩、砂砾岩在水西沟群中各组均有发育,尤以八道湾组多见,砾岩多为灰色。不同粒级砂岩在水西沟群各组中皆有分布,以八道湾组和西山窑组中多见,颜色较单一,以灰白-灰色为主,风化后偶见铁染,大部分砂岩呈不稳定层状或透镜状产出,发育有槽状、楔状及波状-缓波状层理。泥岩多见于三工河组,呈浅灰-灰-深灰色。煤层主要分布于西山窑组和八道湾组,以特厚层状、厚层状、薄层状及煤线出现。

2 样品采集和测试

本文以该煤矿10个主采煤层(5-3、5-2、4-2、KB、3-3、3-2、3-1、2-2、1-2、1-1号)为研究对象,以钻孔原煤样煤岩煤质数据为研究内容,主要揭示该区侏罗系煤岩煤质参数垂向分布规律。所有样品检测工作均由新疆煤田地质局实验室完成。各项检测均依据现行国家标准:煤的镜质体反射率依据GB/T6948-2008《煤的镜质体反射率显微镜测定方法》;显微组分定量依据 GB/T8899-2013《煤的显微组分组和矿物测定方法》;煤工业分析依据GB/T212-2008《煤的工业分析方法》;全硫依据 GB/T214-2007《煤中全硫的测定方法》;各种硫依据 GB/T215-2003《煤中各种形态硫的测定方法》;煤灰成分依据GB/ T1574-2007《煤灰成分分析方法》。

3 主采煤层煤特征

3.1 煤层特征

该煤矿可采煤层平均总厚24.69 m。西山窑组地层平均厚308.50 m,含5号煤组8层煤以上,煤层平均总厚10.17 m,含煤系数3.30%,5-3、5-2号煤层为全区可采煤层,平均可采总厚7.23 m,其中5-2号煤层分布最广,厚度大且较稳定,结构较复杂,煤质较好(图3-a);八道湾组地层平均厚357.00 m,煤层平均总厚21.59 m,含煤系数6.05%,含两层可采煤层(4-2、3-3号),局部可采煤层有5层(KB、3-2、3-1、1-2、1-1号), 其中2-2号煤层零星可采,各煤层厚度、结构、间距等变化较大(图3-b)。

3.2 煤岩特征

研究区中—下侏罗统为高等植物形成的陆相腐植煤类,宏观煤岩特征以黑色为主,条痕为褐黑色,强沥青-沥青光泽,贝壳状-参差状断口,条带状结构,块状构造,半亮煤为主,半暗煤次之。各可采煤层显微煤岩组分大体相似,镜质组主要以基质镜质体和碎屑镜质体为主;惰质组以丝质体和半丝质体为主,可见碎屑惰质体;壳质组为孢粉体中的小孢子体,大多呈蠕虫状或线状分布。矿物质主要以粘土矿物为主,平均含量6.45%~17.85%,粘土矿物呈浸染状或薄层状广泛分布于镜质组及惰质组间隙,硫化物含量极少,平均含量仅为0.33%,碳酸盐及氧化硅含量极少(图4-a)。据煤岩鉴定其显微煤岩分类为微镜惰煤。由此可知,研究区内不同煤层的镜质组反射率变化不大,介于0.42%~0.59%,显示各煤层煤化程度接近,变质程度较低。

该煤矿主采煤层显微煤岩组分以镜质组为主,惰质组次之,二者互为消长,壳质组分含量很低(小于1%)(图4-a)。西山窑组与八道湾组具明显差异:西山窑组煤层镜质组普遍含量较高(平均大于80%),惰质组含量稍低(平均小于16%),镜惰比较大(平均大于5);而八道湾组煤层与之相反,镜质组含量稍低(平均小于80%),惰质组含量较高(平均大于16%),镜惰比较小(平均小于3)。

3.3 煤质特征

据表1可知,各煤层煤中水分变化不大,均值介于3.54%~4.84%,其中5-3、5-2号煤层水分最高(大于4.80%);各煤层以低灰分煤(10%~20%)为主,不同煤层略有区别,其中5-2煤层煤中灰分为9.41%,属特低灰煤;各煤层挥发分变化不大,介于38.42%~49.47%,属高挥发分煤,其中1-1号煤层为34.67%,属中高挥发分煤,据精煤挥发分平均值及粘结指数,该煤矿侏罗系煤类均属长焰煤。挥发分垂向上从浅到深大致呈递减趋势,各煤层挥发分与镜质组含量呈正相关,而与惰质组含量呈负相关(图5-a)。另外,该煤矿各煤层硫分含量区别较大,存在明显差异。其中5-2、5-3号煤层为1.61%~1.69%,属中硫煤;2-2号煤层为0.44%,属特低硫煤;其余大部煤层全硫为0.54%~0.74%,属低硫煤(表2)。总体上,各煤层煤中硫大部分以有机硫为主,黄铁矿硫次之,硫酸盐含量甚微。

綜上所述,西山窑组煤层水分较高、灰分较低、硫分较高;而八道湾组与之相反,表现水分较低、灰分较高、硫分较低的特征。就硫分而言,西山窑组煤中硫含量以有机硫为主(约占全硫70%),而八道湾组无机硫与有机硫所占比例相当。

4 成煤环境分析

4.1 岩性特征与成煤环境

成煤沼泽主要出现在高地下水位至地表浅水滞留带与碎屑沉积不活跃区域[9]。岩相古地理分析表明,潘吉塔格煤矿早、中侏罗世经历沼泽-湖泊-沼泽-湖泊过程,两次沼泽化聚煤期分别为早侏罗世八道湾期及中侏罗世西山窑期早期[10]。研究区沉积演化从下至上可分为三段:①八道湾组盆地沉降期。盆缘断裂活动较强烈,地形高差悬殊, 沉积物以砾岩、砂砾岩为主,沉积范围窄,主要为下三角洲平原沉积,克尔碱凹陷水体深度不稳定,泥碳沼泽范围狭小,煤层厚度较薄;②三工河组湖泊扩张期。以细粒沉积为主,细砂岩、泥岩互层,主要为湖泊沉积,与八道湾期相比,三角洲规模大,水体明显加深,以湖泊体系为主的沉积环境不利于聚煤作用发生,但湖相暗色泥岩构成有利烃源岩类型[11];③西山窑组泥碳沼泽化沉积期。沉积物偏细,以粉砂岩、细砂岩为主,水体相对较浅且稳定,沉积地形平缓,含煤地层分布范围较三工河期进一步扩大,三角洲发育,聚煤作用广泛发生,形成可采厚煤层的主要含煤段。有利于煤和碳质泥岩聚集的环境是沉降速率中等、陆源碎屑供给相对较少的三角洲间湾及下三角洲平原地区[12]。

4.2 显微组分与成煤环境

显微煤岩组分是良好的成煤环境指标,成煤植物在偏还原环境下经凝胶化作用形成镜质组,在偏氧化环境下经丝炭化作用形成惰质组。该煤矿显微组分具有“富镜贫惰”特征,与西北其他地区煤矿富含惰性组组分特征区别显著[13]。由于该煤矿形成于三角洲-湖泊-三角洲过渡环境,使得镜质组含量偏高,凝胶化作用相对强[14],形成“富镜贫惰”的显微组分特征。其中西山窑组是在充填三工河期扩张的湖盆过程中沉积形成[6],沉积范围广,水体较深,其镜质组含量达到最高(平均大于80%)。

另一方面,镜惰比可很好地反映成煤泥碳沼泽覆水程度和氧化还原程度[15]。由表1可知,研究区整个侏罗系煤层镜惰比值均较高(平均值大于3),在八道湾早期镜惰比值较低(均值小于3),随煤层深度变浅镜惰比值升高,在西山窑组达到了最高值(均值大于5)。垂向由深至浅反映出镜惰由小变大、覆水由较浅到深、由弱氧化-还原型到还原型成煤环境的趋势(图4-b)。

4.3 灰分与成煤环境

灰分是煤中矿物质,以陆源碎屑成因为主[16],该类矿物质主要是由流水搬运到泥碳沼泽和成煤植物共同沉积形成的,其高低与沼泽水位变化和河流冲刷及溢岸作用有关[17, 18]。研究区侏罗系主要煤层形成于陆相湖泊-三角洲淡水沉积环境,如三角洲间湾、下三角洲平原及上三角洲平原等。但在沉积初期受河流冲刷作用,外来碎屑物质较多,岩石主要以砾岩、砂砾岩为主,导致灰分增加,在八道湾组早期1-1号煤层灰分达到最高(16.27%);而八道湾组晚期及西山窑组期随着水动力条件减弱,砂岩粒度变细,外来碎屑物质变少,便以低灰煤、特低灰煤为主。此外,灰分与镜质组呈负相关,而与惰质组呈正相关(图5-b),这一定程度上反映出,八道湾组沉积初期,受河流冲刷作用,成煤区处于开放性水体沼泽,覆水较浅,形成水动力较强的河流相成煤环境;而西山窑期河流水动力逐渐减小,物源碎屑减少,沼泽逐渐封闭,覆水加深,形成水体稳定的三角洲成煤环境(图4-b)。

4.4 硫分与成煤环境

煤中硫含量可很好地反映煤层受海水活动影响的强弱程度,在海水影响下聚集的泥碳比淡水环境聚集的泥碳硫含量要高[19,20]。研究区主力煤层煤中硫分均值为0.44%~1.69%,硫分普遍较低,以低硫煤为主,总体上具陆相成煤环境特征。我国低硫煤中的硫分主要来自成煤原始植物蛋白质,多以有机硫为主,硫铁矿硫次之,硫酸盐硫最低[19]。潘吉塔格煤矿煤质显示以有机硫为主的低硫煤特征,煤中灰分与无机硫呈负相关性(图5-c)。以上硫含量变化特点表明八道湾组早期受河流影响明显,外来碎屑较多,灰分较高,覆水较浅,凝胶化程度较低,不利于硫聚集。

形成于淡水环境的煤,其含硫量虽较低,但硫在煤层中分布变化仍明显受控于沼泽微环境演化,淡水沼泽中硫的聚集与植物类型、水动力条件及覆水深度关系更为密切[21]。在煤层形成过程中,泥碳沼泽微环境在垂向上变化, 导致煤中硫含量在垂向上呈波动变化[22]。潘吉塔格矿区硫含量在垂向上由八道湾早期(1-2、1-1号煤层)→八道湾晚期(2-2号~4-2号煤层)→西山窑期(5-3、5-2号煤层)呈先增大后减小再增大趋势(图4-b)。这表明垂向上两端两煤层组分与中间煤层组分属不同成煤沼泽环境。

4.5 煤灰成分与成煤环境

由于煤灰在泥碳沼泽沉淀或迁移中会受到水体氧化还原条件、酸碱度、水动力条件、古气候与古盐度等因素影响,一定程度可反映成煤环境变化[4]。前人利用灰成分特征参数反映泥碳聚集的介质条件[23, 24]。据表3可知,研究区煤层CaO/MgO比值较高(平均值大于3),显示成煤气候条件相对潮湿[25]。前人通过对新疆吐哈盆地侏罗系孢粉植物群、特殊岩性等分布规律研究,认为研究区早—中侏罗世为温暖潮湿的亚热带,适宜的气温为植物生长和成煤提供良好环境[26]。

在中-高位沼泽中,灰分以SiO2、Al2O3为主,当泥炭受湖平面升高影响时,Fe2O3、CaO、MgO含量较高[27]。该研究区K值普遍大于0.22(表3),造成受海水影响的假象,这可能是由于侏罗纪吐哈盆地内古气候出现短期波动性干热现象[26],引起煤层短暂发生蒸发量大于补给量,K值自1-1号煤层→2-2号~4-2号煤层→5-3、5-2号煤层,呈现先增大后减小再增大的趋势(图4-b)。

总之,潘吉塔格煤矿成煤环境展布格局具继承性,区内主要古地理单元有冲积平原、上三角洲平原、下三角洲平原、水下三角洲及滨浅湖等,各时期湖盆大小、范围不同,水体深浅有别,但多为滨浅湖,且地下水发育,有利于植物发育和沼泽化,为成煤提供良好物质基础。坳陷内部主要为三角洲沉积,物源主要来自北侧博格达山,三角洲体系内沼泽广泛发育,有利于聚煤作用。研究区有利成煤环境包括三角洲间湾、下三角洲平原、上三角洲平原等,厚煤层主要分布于克尔碱凹陷。

5 结论

(1) 潘吉塔格煤矿显微煤岩组分具“富镜贫惰”特征。垂向上由深至浅反映镜质组由低变高,惰质组由高变低,镜惰比由小至大的变化趋势。西山窑组煤岩组分较八道湾组相比,镜质组含量偏高,惰质组含量偏低,镜惰比较偏大。

(2) 潘吉塔格煤矿煤化学性质以低灰、低硫、高挥发分为特征,煤灰成分以SiO2为主。垂向上由深至浅灰分由高变低,挥发分由低变高,硫含量先增大后减小再增大趋势。西山窑组煤层水分较高、灰分较低、硫含量较高,而八道湾组与之相反。

(3) 潘吉塔格煤矿成煤气候条件相对潮湿,主要煤层形成于湖泊-三角洲淡水陆相沉积环境。八道湾组煤层泥碳沼泽范围较小,沉积初期成煤区处于开放性水体沼泽,煤层厚度较薄,但分布范围大且持续时间长、稳定性好,形成弱氧化-还原型成煤环境;西山窑组煤层处于泥碳沼泽化沉积,沼泽封闭,三角洲发育,聚煤作用广泛发生,形成主要含煤段,形成稳定还原型成煤环境。

参考文献

[1] Sun R, Liu G, Zheng L, et al. Characteristics of coal quality and their relationship with coal-forming environment: A case study from the Zhuji exploration area, Huainan coalfield, Anhui, China[J]. Energy, 2010,35(1):423-435.

[2] 王胜建, 高为, 郭天旭, 等. 黔北林华井田煤质参数特征及其成煤沉积环境意义[J]. 煤炭科学技术, 2017(10):167-173.

[3] 代世峰, 任德贻, 李生盛, 等. 内蒙古准格尔黑岱沟主采煤层的煤相演替特征[J]. 中国科学:地球科学, 2007(1):119-126.

[4] 程伟, 杨瑞东, 崔玉朝, 等. 贵州毕节地区晚二叠世煤质特征及其成煤环境意义[J]. 地质学报, 2013,87(11):1763-1777.

[5] 张有河, 王晓明, 刘东娜. 准格尔煤田西南部6——上煤层煤岩煤质及沉积环境特征[J]. 中国煤炭, 2015(2):35-39.

[6] 柳磊, 汪立今, 田继军, 等. 新疆托克逊煤田侏罗系成煤环境及沉积特征分析[J]. 地球学报, 2011(5):549-558.

[7] 王佟, 夏玉成, 韦博, 等. 新疆侏罗纪煤田构造样式及其控煤效应[J]. 煤炭学报, 2017,42(2):436-443.

[8] 王世新. 新疆吐哈盆地南缘构造演化地质特征及聚—成煤规律[D].2013.

[9] 刘光华. 煤沉积学研究现状与动态[J]. 地学前缘, 1999,6(b05):101-110.

[10] 肖林. 托克逊煤田侏罗纪煤炭资源赋存规律及资源潜力评价[D].2013.

[11] 侯慧敏, 罗忠. 吐哈盆地西山窑组第二段岩相古地理和聚煤作用[J]. 煤田地质与勘探, 1997(3):10-14.

[12] 馮烁, 何静, 吴斌, 等. 三塘湖煤田西山窑组含煤地层沉积特征与聚煤规律[J]. 煤炭科学技术, 2018,46(2).

[13] 黄文辉, 唐书恒, 唐修义, 等. 西北地区侏罗纪煤的煤岩学特征[J]. 煤田地质与勘探, 2010,38(4):1-6.

[14] 王迪, 田继军, 冯烁, 等. 塔里木盆地东南缘下—中侏罗统煤层煤岩、煤质特征分析[J]. 现代地质, 2018,32(5):975-984.

[15] 刘善德. 永陇矿区南缘煤岩煤质特征及成煤环境分析[J]. 煤田地质与勘探, 2018.

[16] 韩德馨. 中国煤岩学[M]. 中国矿业大学出版社, 1996.

[17] 谢涛, 张光超, 乔军伟. 陕北及黄陇侏罗纪煤田煤中硫分、灰分成因探讨[J]. 中国煤炭地质, 2012,24(6):11-14.

[18] 龚绍礼. 河南禹县煤矿区煤质特征与成煤环境的关系[J]. 沉积学报, 1989,7(3):83-89.

[19] 唐躍刚, 贺鑫, 程爱国, 等. 中国煤中硫含量分布特征及其沉积控制[J]. 煤炭学报, 2015,40(9):1977-1988.

[20] 汪洋, 刘志臣, 李隆富. 黔北煤田二叠系煤层含硫特征与沉积环境研究[J]. 煤炭科学技术, 2017,45(2):185-190.

[21] 汤达祯, 杨起, 周春光, 等. 华北晚古生代成煤沼泽微环境与煤中硫的成因关系研究[J]. 中国科学:地球科学, 2000,30(6):584-591.

[22] 刘大猛, 杨起. 华北晚古生代煤中硫及微量元素分布赋存规律[J]. 煤炭科学技术, 2000,28(9):39-42.

[23] 郝吉生, 葛宝勋. “灰成分端元分析法” 及其在聚煤环境分析中的应用[J]. 沉积学报, 2000,18(3):460-464.

[24] Turner B R, Richardson D. Geological controls on the sulphur content of coal seams in the Northumberland Coalfield, Northeast England[J]. International Journal of Coal Geology, 2004,60(2):169-196.

[25] 赵师庆, 王飞宇, 董名山. 论“沉煤环境─成煤类型─煤质特征”概略成因模型─Ⅰ.环境与煤相[J]. 沉积学报, 1994(1):32-39.

[26] 张代生, 付国斌, 秦恩鹏, 等. 新疆吐哈盆地侏罗纪古植被与古气候及古环境的探讨[J]. 现代地质, 2002,16(2):147-152.

[27] Sun Y, Zhao C, Yanheng L I, et al. Anomalous Concentrations of Rare Metal Elements, Rare-scattered (Dispersed) Elements and Rare Earth Elements in the Coal from Iqe Coalfield, Qinghai Province, China[J]. Acta Geologica Sinica, 2015,89(1):229-241.

Abstract:In order to reveal the formation conditions and vertical variation characteristics of different coal petrography and quality in the Panjitage coal mine,and to explore the relationship between coal quality and coal-forming environment in this area.Methods such as coal petrology and geochemistry were adopted.Based on the data analysis of coal petrography identification,industrial analysis and ash component index of main coal seam samples.The research results showed that: The results show that the main coal seams in main coal mine are semi-bright coal.The coal petrography is characterized by the rich vitrinite-poor inertinite,low ash,low sulfur and high volatile.The coal ash is mainly composed of SiO2.The coal metamorphism stage is low,and the coal is all belong to long-flame coal.The vertical evolution of coal seams present the various trends from deep to shallow described as : the V/I ratio change from small to big,the ash content change from high to low,the volatile change from low to high,the sulfur content increase initially to decrease second and increase afterwards,and the coal-forming environment change from weak oxidation-reduction type to reduction type.Comprehensive analysis shows that,the main coal seams of the Middle-Lower Jurassic are formed in lakes-deltas freshwater sedimentary environment of coal formation in terrestrial facies,and also the coal-forming environment are warm and humid.The coal petrography and quality of the Xishanyao Formation and Badaowan Formation are significantly different,even their coal-forming environments are also quite different.

Key words:Panjitage coal mine;Middle-Lower Jurassic;Coal petrography;Coal quality;Coal-forming environment