绿水青山与金山银山转化的乡村旅游机制探讨

邹统钎

一、乡村旅游与“两山”转化存在天然的契合

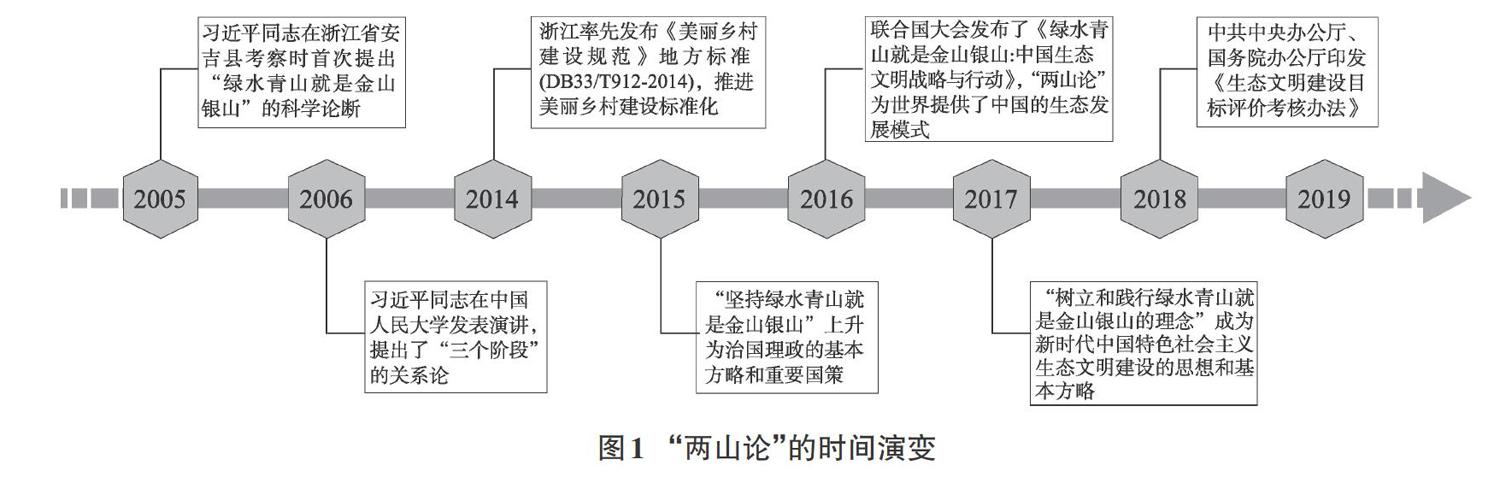

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设,提出了“绿水青山就是金山银山”(以下简称“两山论”)等一系列创新论断(图1),形成了习近平生态文明思想,从人与自然的关系问题出发,系统地阐述了认识绿水青山和金山银山这“两座山”之间的辩证关系①。学术界对“两山论”的研究逐渐从探讨其科学内涵、哲学意蕴及理论价值向探索以“两山论”为指导的乡村发展路径转变。“两山论”的本质在于发展与保护的内在统一、相互促进、协调共生。一方面,在推动绿色产品和生态服务资产化、市场化的同时,转变地区的经济结构和人们的生活方式;培育绿色发展理念,依托生态资源环境,探索“生态+农业”“生态+工业”“生态+旅游”等绿色发展新模式、新业态,构建绿水青山向金山银山的转化机制,发展生态经济,从而将资源优势转变为经济优势。另一方面,借助环境经济政策,建立环境价格机制、生态补偿机制,投资回报机制与产业退出机制,遏制“环境红利”,并在此基础上形成包括绿色信贷、绿色保险等在内的绿色金融体系,实现“金山银山”对“绿水青山”的反哺,发展循环经济。

一方面,乡村旅游与“两山”转化存在天然的契合,习近平同志“两山论”科学论断发源地浙江安吉,恰是中国乡村旅游的先锋与典范。乡村旅游为“两山”转化提供了有效机制,因为绿水青山是乡村旅游发展的根基与命脉。绿水青山是乡村旅游实现金山银山的资本。绿水青山不是简单良好的乡村生态,而是乡村文化景观或者乡村性(rurality)。世界经济合作与发展组织强调乡村性是乡村旅游的中心和独特的卖点。乡村性的三大载体是田园风光、村落景观与乡土文化,尤其是乡土文化是乡村性的根本。乡村旅游是发生在有与土地密切相关的经济活动(基本上是农业活动)的、存在永久居民的非城市地域的旅游活动。永久性居民的存在是乡村旅游的必要条件(Dernoi,1991)。绿水青山承载的乡愁或者怀旧,是绿水青山的情感依恋,它是对过去的一种感伤,通常是在一段时间或一个地方与快乐的个人联想。“乡愁”是学习形成的一个希腊复合词,由“回家”和“痛苦”组成,它可以改善情绪,增加社会联系,增强积极的自我尊重;提供生存意义,促进心理成长,也可以作为安慰,是乡村旅游的主要动机之一。游客向往乡村社会小型的、地方性的、稳定的、面对面的生活方式,人们以完全的社会人方式交往,人们由亲缘关系构成,以传统保守的方式生活,尊重传统风俗,相信大自然与神灵主宰自己的命运。这种游客情感关联正是绿水青山转化为金山银山的市场通道。

另一方面,可持续的乡村旅游发展模式有助于金山银山反哺绿水青山。乡村旅游强调小规模经营、当地人所有、社区参与、保持文化与环境的可持续。乡村旅游发展体现尊重自然、顺应自然、天人合一的理念,依托现有山水脉络等独特风光,让乡村融入大自然,保护与维持纯净的自然环境,让游客望得见山、看得见水、记得住乡愁。这种发展模式确保了社区农民的主体地位,配合完善的生态补偿机制,确保了乡村旅游金山银山回馈涵养乡村绿水青山。

二、“两山”转化的乡村旅游生态银行、合作社与股份公司机制

绿水青山转化为金山银山是把绿水青山作为资产通过乡村旅游实行市场化开发利用转化为金山银山,典型机制模式有:生态银行机制、乡村合作社机制与股份公司机制。

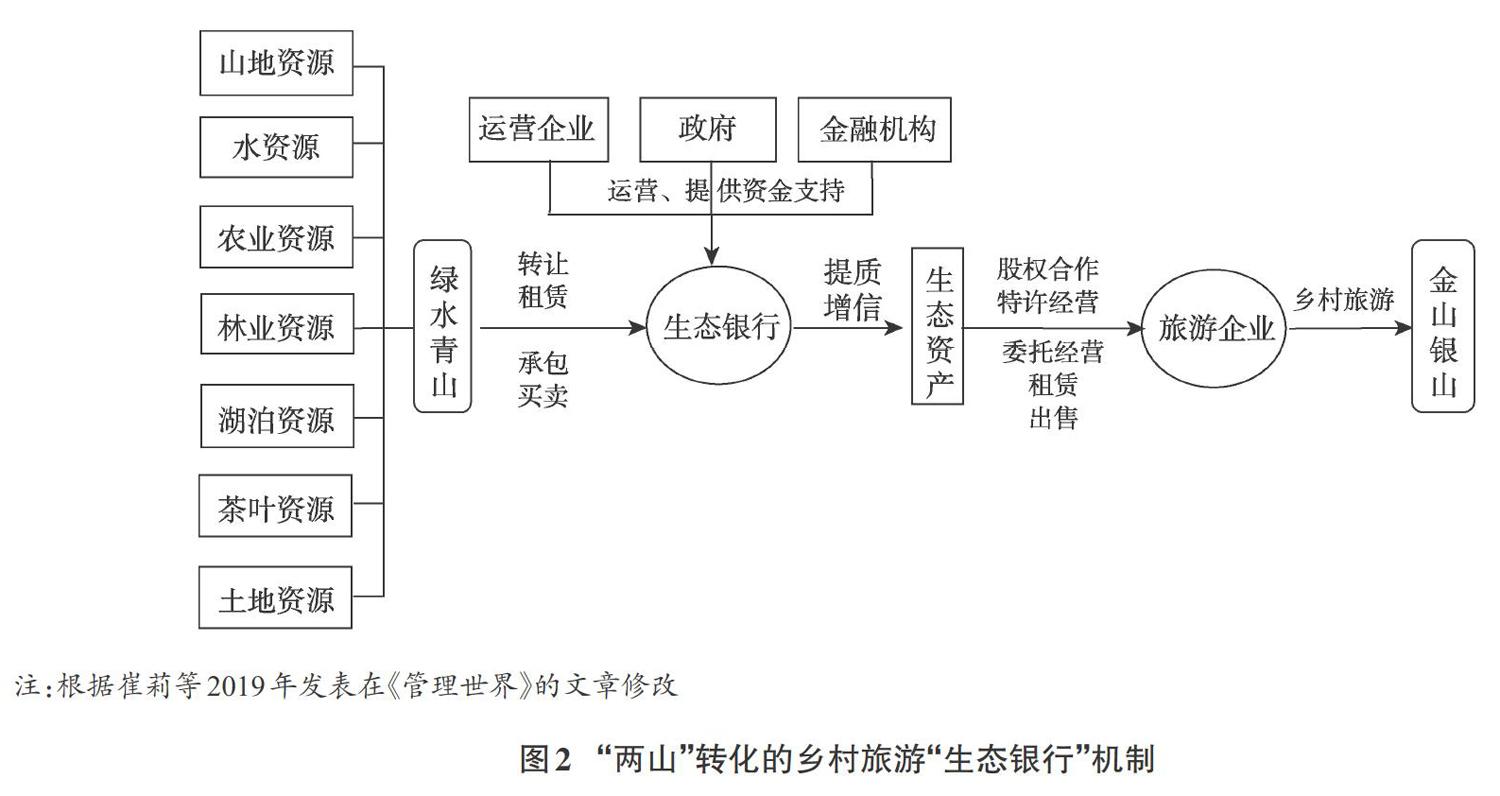

1. 绿水青山作为资产储蓄的生态银行机制

生态银行是把绿水青山生态资产以银行储 蓄方式实现增值保值并集约利用的“两山”转化机制②,过程包括:(1)“绿水青山-生态银行”为收储资源阶段,通过转让、租赁、承包、买卖等形式,鼓励村民及农户出让自然资源使用权,将零散化、碎片化的自然资源收储进生态银行平台;(2)“生态银行-生态资产”为整理资产阶段,通过空间捆绑、完成配套设施等方式对收储资源进行资源整合、提质增信;(3)“生态资产-旅游企业”为引入资本阶段,通过以股权合作、特许经营、委托经营等方式引进旅游投资企业和旅游运营企业对生态资产进行投入;(4)“旅游企业-金山银山”为运营发展阶段,旅游企业通过乡村旅游的形式对生态资产进行旅游利用和可持续运营,最终达成由“绿水青山”到“金山银山”的转化。成功案例有福建省南平市顺昌县“森林生态银行”、武夷山市五夫镇“文化生态银行”、延平区巨口乡“古厝生态银行”、建阳区“建盏生态银行”等。

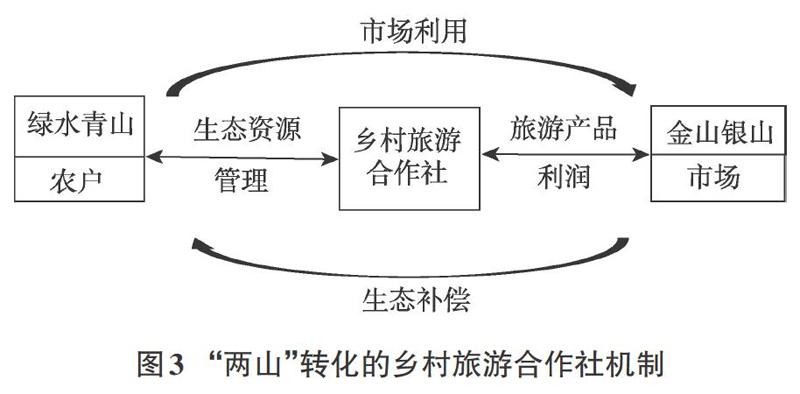

2. 绿水青山作为合作资本的合作社机制

乡村旅游合作社機制是农民把绿水青山作为合作资本,通过分工合作、统一管理实现集约经营,有效转化为金山银山的模式。乡村旅游合作社是农户互助合作组织,是个体农户与旅游市场的桥梁。乡村旅游合作社对农户开展合理分工,将个体农户聚合起来,“绿水青山”资源实现规模经营和集约利用,为个体农户提供统一的旅游服务与技术培训、统一对外宣传、统一价格、统一标准,保证乡村旅游的市场秩序,提高“绿水青山”转化为“金山银山”的质量与效率。合作社把分散农户组成利益共同体,避免恶性竞争,实现旅游资源合理配置,同时确保农民在乡村旅游发展中的主体地位,从机制上保障农民分享旅游发展成果,促进乡村生态环境保护。2017年中央“一号文件”首次把“鼓励农村集体经济组织创办乡村旅游合作社”作为大力发展乡村休闲旅游产业的重要部署。重庆市武隆区赵家乡白马山乡村旅游专业合作社对个体农户“农家乐”采取统一门楣店招、统一管理、统一培训、统一价格、统一编号、统一社会管理、统一申报微型企业、统一标识标牌“八个统一”措施规范“农家乐”管理。与电商户联手,把全乡个体农户的土特产品销往全国,解决本乡富余劳动力就业500余人,全乡办“农家乐”脱贫14户56人。

3. 绿水青山作为企业股本的股份公司机制

股份公司机制是指采取农村集体组织、农民和外来企业成立乡村旅游股份制公司的形式,将绿水青山等生态资本等要素经过价值评估转化成公司股本,进行股份合作制发展乡村旅游模式(图2)。如浙江安吉鲁家村通过股份制发展家庭农场,村集体按3%~10%的比例从农场收入中获得利润,农民通过流转土地获得股利与租金收入。农民将土地、山林等生态资本直接参股,企业通过资金或管理要素参与合作开发乡村旅游。股份制公司通过对乡村旅游统一经营管理,将利润分为公积金、公益金与股金分红。公积金用于企业扩大再生产,升级乡村绿色产业;公益金用于村集体环境治理,提升人居环境质量;股金分红分配给所有股东,农民是主要受益者。股份合作制模式集约化利用“绿水青山”资源,将土地的生态属性转化为社会保障属性和财产属性,将资源转化为资产,使绿水青山越来越成为承载农民发展福祉的载体。

三、乡村旅游推进“两山”可持续转化的保障措施

1. 确立社区农民的“两山”转化主体地位。(1)首先要确立农民是农村发展的核心与主体,是绿水青山的核心受益者与守护者。培育农民的生态自觉和生态参与旅游发展,构筑“两山”转化的群众基础。(2)建立以村民委员会为基础的乡村旅游集体组织,构建农民、村委会与企业三方合作的乡村旅游发展格局,形成一种开放、公开、协商、合作的乡村生态资源利用和治理机制,合力保障“两山”的可持续转化。(3)完善农民的乡村旅游利益分配机制,畅通农民将“绿水青山”转化为“金山银山”的渠道。乡村是农民赖以生存的场所,农民将绿水青山等生态资源通过合作社或集体企业流转给村集体,参与乡村旅游建设,依靠乡村旅游岗位获得收入,并以流转的资源比例共享乡村旅游红利,让绿水青山成为农民的福祉载体,也提高农民保护绿水青山的自觉性与积极性。

2.构建可持续“两山”转化机制。(1)坚持将绿色发展、循环发展、低碳发展作为基本途径,因地制宜整合乡村的山水资源,以最少的资源消耗支撑乡村旅游持续发展,形成资源高效利用和生态环境严格保护的空间格局、产业结构、生产方式。(2)注重“绿水青山”资源整合,优化产业发展规划,推动农村三产融合。依托优美生态环境优势,将差异化建设家庭农场体验、花海田园观光、山地果园采摘等休闲农业项目,加快“美丽资源”向“美丽经济”转变。(3)构建基于乡村生活方式的旅游发展模式,突出“主人是民宿的灵魂”理念,重构农民的生活方式,使农民回归乡村建设,促进乡村文化复耕,加快农民从自然人走向文化人。恢复、发展传统建筑文化遺产,促进游客和农民之间真诚的接触和交流,使游客充分感受、发现当地典型的传统和活动。杜绝“大型化”“人工化”,严格走“小型化”“自然化”的道路。

3. 强化“绿水青山”保护制度。“绿水青山”是乡村旅游“金山银山”的命脉与生命线。(1)在乡村旅游中严格控制生态红线,将保护“绿水青山”与干部政绩挂钩,构建资源“存量+增量”的考评体系与奖惩手段。(2)建立健全“绿水青山”市场交易与生态补偿机制。建立健全价值评估核算机制、市场交易机制,建立碳汇交易、水权交易、排放权交易等生态资产市场,培育发展乡村旅游的生态产品市场交易体系,促使“绿水青山”从生态资源到生态资产的转化,提高“绿水青山”的市场价值。利用乡村旅游收入建立环境财政,整治河流污染,支持清洁能源,“休樵还植”,以守住“绿水青山”。(3)推进生活方式绿色化,提升人居环境。开展“绿色村庄计划”,以农村“脏乱差”整治为重点,深入推进农村生活垃圾和污水处理,改善人居环境,全面倡导绿色化生活方式和生产方式,完善垃圾分类和处理机制,为乡村休闲旅游创造良好环境空间。利用村规民约加强对农民行为的引导,吸收农村非正式制度中敬畏自然、保护生态的思想,将保护“风水林”“神山林”的迷信行为引导扩大为自觉主动保护生态环境的理性行为。

(作者系该校中国文化和旅游产业研究院院长,教授; 收稿日期:2019-12-01)