新冠肺炎疫情期间大学生社交隔离与亲子冲突的关系

罗瑞奎

(温州职业技术学院 公共教学部,浙江 温州 325035)

一、问题的提出

新冠肺炎疫情(以下简称“疫情”)期间,社交隔离是阻断病毒传播的有效手段。社交隔离意味着个体与社会网络某种程度的脱离,主要有主动隔离和被动隔离两种类型。前者指个体不关心或担心其所处的隔离状况,反而对此状况感到满意;后者则是个体认为被隔离是负性事件,为摆脱隔离而变得紧张[1],疫情期间的大学生多属于此类。

社会网络一般包括朋友网络和家庭网络[2],处于青春期末期的大学生需要家庭的支持与温暖,但也渴望拥有并保持平等性、开放性、互动性的朋友网络,进而满足对安全感、归属感、自尊、成就感等的需要,并对自己的社会位置进行定位[3]。虽然信息化交往手段能在一定程度上弥补朋友网络受到的弱化,但非接触式的交往不仅无法有效实现沟通的即时性和全面性,基于哈贝马斯交往行为理论分析还发现微信社交等存在交往对象虚化、情感淡化、规范破坏和语言异化等现象[4]。与此同时,疫情的延续却大幅延长和增强了亲子交往的时间和频率,亲子间价值观、生活习惯等差异处于长期和密集的暴露状态。此外,疫情使几乎所有的家庭成员都处于被动应激状态,在情绪、认知和行为等方面出现了不同程度的困扰或退行。上述因素势必对疫情期间的大学生亲子关系造成挑战,因此,研究疫情期间大学生的社交隔离与亲子冲突,具有重要的理论意义和现实意义。①本文的论述基于2020年2月17日至4月15日期间的数据调研。

二、对象与方法

1.研究对象

采用随机抽样方法,于2020年2月17日至4月15日调查了温州职业技术学院、湖州师范学院、淮北职业技术学院、重庆文理学院4所高校的大学生。问卷以问卷星的形式进行在线发放,问卷设置为全部必填方可提交。每所院校采集200份,剔除无效问卷后得到有效问卷760份,有效率为95%、其中男生392人(51.58%)、女生368人(48.42%),城镇生源地340人(44.74%)、农村生源地420人(55.26%),父母学历为高学历(大学及以上)的235人(30.92%)、低学历(高中及以下)的425人(69.08%)。

2.研究工具

(1)社会网络量表。使用精简版社会网络量表测量大学生的社交隔离程度。量表中社会网络分为家庭网络和朋友网络两个维度,家庭网络和朋友网络的分值均在0~15之间,得分越低表示社会隔离程度越高。家庭网络和朋友网络维度的克隆巴赫系数为0.79和0.83。参照Lubben等人对该量表得分的切割点,设定家庭和朋友网络得分在6分以下的分别处于家庭隔离和朋友隔离状态[2]。

(2)亲子冲突量表。该量表包括冲突频率和冲突形式两部分。在冲突频率维度中,根据大学生在近两个月内与父母在学业、朋友关系、做家务、日常生活、花销等9方面是否发生冲突来确定。根据各项目得分相加得出冲突频率总分,得分越高,亲子冲突频率越高,本部分量表的克隆巴赫系数为0.73。在冲突形式维度中,根据大学生在近两个月内与父母发生的身体冲突、言语冲突和情绪对立的情况,进行5级评分,得分越高,说明亲子间某种形式的冲突形式越突出,本部分量表的克隆巴赫系数为0.71[5]。

3.统计方法

对调查的数据样本进行整理,并采用统计分析软件SPSS24.0对调查数据进行一般描述性分析和相关分析等,以p<0.05为差异,有统计学意义。

三、结果与分析

1.描述性统计

统计表明,疫情期间大学生家庭网络得分为(10.26±1.72)、朋友网络得分为(6.31±1.01),说明疫情期间大学生与家人的联结度高,家庭是其获取社会支持和情感寄托的主要来源。但大学生的朋友网络得分接近于临界值,主要原因是由于疫情期间大学生与朋友难以进行有效交往,如“您一个月至少能与几个朋友见面”的平均分仅为0.33。在亲子冲突方面,冲突频率得分为(3.81±0.61)、言语冲突得分为(2.67±0.58)、情绪对立得分为(2.59±0.54)、肢体冲突得分为(1.12±0.50)。在对部分学生的访谈中也发现,多数学生反映随着居家时间延长,与父母矛盾的频率越高,主要以言语冲突和情绪对立为主。

2.群体差异检验

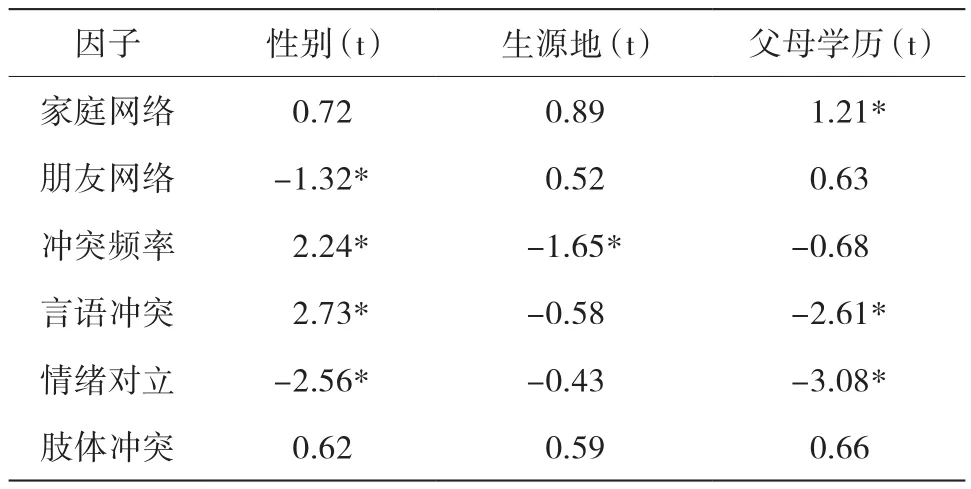

采用单因素多变量统计分析方法,分别以性别、生源地和父母学历三个人口学变量为自变量,以家庭网络、朋友网络、冲突频率、言语冲突、情绪对立和肢体冲突的得分为因变量,进行多个因变量上主效应的比较。结果显示(表1),在性别变量上,女生的朋友网络得分高于男生,男生在亲子冲突的频率和言语冲突上高于女生,亲子冲突时女生的情绪对立则高于男生。在生源地变量上,生源地为城镇的大学生与父母的冲突频率低于生源地为农村的大学生,其他变量无显著差异。在父母学历变量上,父母为高学历的大学生获得的家庭网络得分较高,父母为低学历的大学生的亲子冲突表现出更为明显的言语冲突和情绪对立。

表1 社交隔离与亲子冲突的群体差异检验

3.各变量间的相关分析

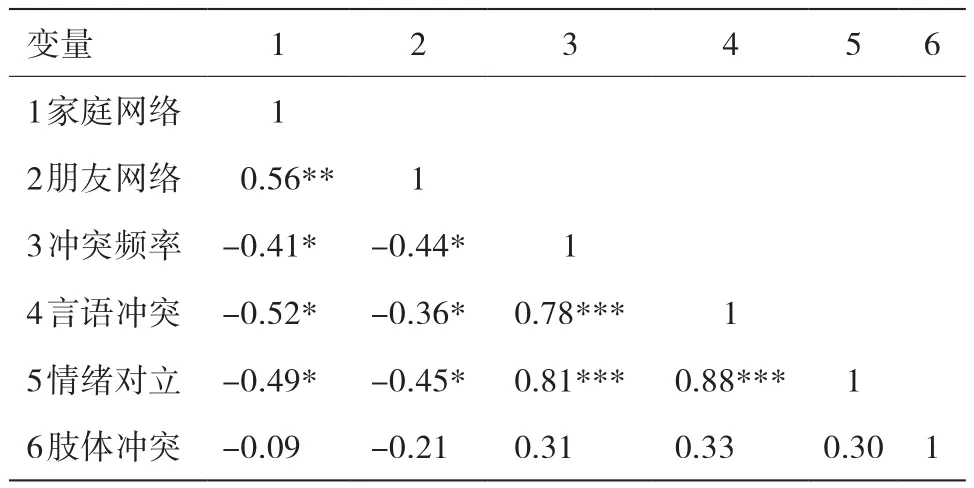

相关分析表明(表2),家庭网络与冲突频率、言语冲突和情绪对立存在显著负相关(r=-0.41、-0.52、-0.49,p<0.05),朋友网络与冲突频率、言语冲突和情绪对立也存在显著负相关(r=-0.44、-0.36、-0.55,p<0.05),言语冲突和情绪对立间则存在极其显著的正相关。说明大学生的家庭网络和朋友网络能够相互正向支持,家庭网络和朋友网络的不理想则会增加亲子冲突的频率,言语冲突和情绪对立也更明显。

表2 社交隔离与亲子冲突的相关性

4.家庭网络和朋友网络对亲子冲突的频率和形式的回归分析

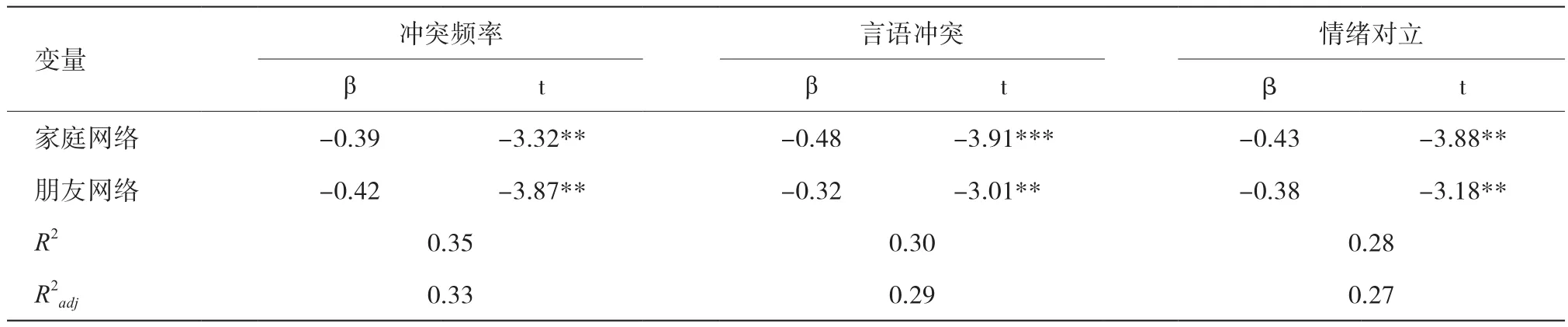

为探究家庭网络和朋友网络对亲子冲突的频率和形式的预测效应,以亲子冲突的频率和形式(言语冲突、情绪对立)为因变量,以家庭网络和朋友网络为自变量进行回归分析。结果显示(表3),家庭网络和朋友网络具有较高的解释效力,解释了冲突频率、言语冲突和情绪对立的比例分别为33%、29%和27%。

四、讨论

1.疫情期间大学生社交隔离的特点

社交隔离在疫情期间是阻断病毒传播的有效措施,但本研究显示社交隔离导致了大学生的朋友网络被弱化,与朋友间出现了较高程度的脱离,甚至接近朋友隔离的临界值。虽然微信等交往手段能增强与朋友的联结度,但依然无法替代传统的交往模式。人际交往不确定性减少理论认为,人际关系中常充斥着不确定性,交往是降低不确定性的重要途径。但不同于面对面的交流,微信等交往手段作为中介式传播模式缺乏非语言表达环境。导致大学生对作为真实个体的彼此失去兴趣,妨碍了表达描述性的、情绪性的、个人的或关系的信息能力的发挥,以致限制人际关系的发展[6]。此外,这种交往形式大多是情感碎片化,难以实现在现实中真实完整而充实的情感。在父母学历变量上,家庭网络存在显著性差异。高学历家长更关注孩子的内心感受,往往采取平等、民主的交往方式进行交往,增强了其家庭网络的联结度。在朋友网络中,性别变量的差异则较为明显,女生比男生更倾向于寻求朋友的支持。主要是由于女生与朋友的交往多是出于互助、友情和自我完善的目的,女生更倾向于将交往视为一种利己和互利的过程,她们更看重长久而稳定的朋友关系[7]。在疫情的社交隔离期间,女生也依然会努力强化其朋友网络。

2.疫情期间大学生亲子冲突的特点

疫情作为广泛性的“应激刺激源”,它给人带来了焦虑、恐惧、孤独、烦闷、愤怒等一系列应激性反应,在同一刺激源的影响下,人们都处于类似应激状态。相对封闭、单一的家庭空间为负面情绪的短兵相接提供了条件,双方在各自发泄负面情绪的同时导致亲子冲突的产生。因此,从整体数据分析,疫情期间大学生亲子冲突的言语冲突和情绪对立都高于正常时期,但肢体冲突没有明显差异,且程度较低[8]。说明大学生能够秉持家庭伦理道德,较少出现过激的肢体冲突。在冲突频率上男生高于女生,男生与父母的言语冲突较多,女生与父母的情绪对立较多。主要是由于男生多会以外显的形式暴露情绪及内在感受,父母在与男孩的交往和冲突过程中也相对直接,进而导致冲突频率较高。生源地为农村的大学生与父母的冲突频率较高,低学历父母与孩子在冲突中的言语冲突和情绪对立则较为突出。主要是由于父母文化程度越高越可能主动地去学习有关家庭教育方面的知识,在教育子女时,他们大都能以较为科学的态度对待子女,故此更少发生亲子冲突。此外,家庭经济条件与亲子之间的轻微冲突也存在密切关联[9],经济条件差会给父母与孩子造成情绪困扰和心理不适,进而增加冲突的可能性。

表3 家庭网络和朋友网络对亲子冲突的频率和形式的回归分析

3.疫情期间大学生社交隔离与亲子冲突的关系

通过家庭网络和朋友网络的评分来体现大学生社交隔离的状态,结果显示疫情期间大学生的家庭网络联结度增强,朋友网络则接近朋友隔离的临界点。相关分析显示,家庭网络与朋友网络存在较高正相关,因为和谐的家庭关系有助于提升大学生社会交往能力,有助于与他人保持良好关系,从而能从家庭和朋友网络获得更多的社会支持。家庭网络和朋友网络保持较好的学生,与父母的关系也相对和谐,反之则经常发生矛盾。然而,家庭网络、朋友网络与亲子冲突频率、形式等却存在显著负相关。根据埃里克森人生发展阶段理论,大学生正处于亲密对孤独的冲突阶段,大学生渴望与朋友建立密切的关系,否则就会产生孤独等不良感受,但对于家长则会表现出较强的独立性。由于社交隔离削弱了大学生的朋友网络,致使大学生脱离了其倚重的社会支持网络。社会支持的主效应模型指出,个体无论是否处于压力环境下,保持良好的社会关系对个体都有积极的直接影响。压力缓冲模型强调,个体在压力环境下社会关系网络所提供的社会支持能够减轻压力造成的消极心理影响[10],相关研究也发现社会支持的缺失会造成孤独感等问题[11]。此外,疫情期间的社交隔离不仅意味着大学生与朋友的联系、沟通受到阻碍,还代表着要与父母长期处于相对封闭、单一的环境中,随着彼此价值观、生活习惯等差异日益暴露,亲子冲突便随之出现或加重。回归分析也显示,家庭网络和朋友网络对亲子冲突频率、言语冲突和情绪对立都存在较高的解释率,进一步说明了社交隔离对亲子冲突的负面影响。

五、结论与建议

本研究取得以下结论:疫情期间大学生的家庭网络联结度高,朋友网络接近朋友隔离临界点;在人口学变量上,女生的朋友网络得分高于男生,男生在亲子冲突的频率和言语冲突高于女生,女生的情绪对立高于男生;在生源地变量上,城镇生源地的大学生与父母的冲突频率低于农村生源地大学生;在父母学历变量上,父母为高学历大学生的家庭网络得分较高,父母为低学历的大学生在言语冲突和情绪对立则更为突出。家庭网络与朋友网络存在显著正相关,家庭网络、朋友网络与亲子冲突频率、冲突类型(言语冲突、情绪对立)存在显著负相关;二者能有效预测亲子冲突的频率和类型。基于上述结论,应从以下几方面采取措施。

1.理性认识亲子冲突,增强朋友网络联结

虽然疫情期间由于社交隔离的影响,相较于其他时期大学生的亲子冲突的频率有所增加,言语冲突和情绪对立的程度也明显增强,但应理性地认识到作为亲子关系的一种状态,亲子冲突是父母和子女之间一种对立性的双向互动过程,是亲子双方表达出来的不一致,这种表达方式可能是言语的方式,也可以是观念或情绪的对立、沉默、退缩或逃避等非言语的方式[12]。首先,亲子冲突具有一般性,亲子冲突在几乎所有的亲子间都存在,随着时间的变化冲突的原因和形式会有所不同,但完全消除亲子冲突是不现实也是不可能的。其次,亲子冲突具有建设性。虽然价值观、生活习惯和心理发展阶段的差异导致冲突,但冲突的过程也是增进了解、缓和矛盾、宣泄情绪的重要契机,尤其在疫情期间的应激状态下。再次,亲子冲突具有自愈性。亲子间具有天然的血缘联系和深厚的亲情基础,一般情况下不会因冲突而破裂和受到明显损害。朋友网络作为家长和孩子都需要的社会支持系统中的重要组成部分,双方应给予彼此更多的理解和关爱,以平等、宽容和开放的心态进行沟通、相处,并通过多种形式与朋友进行深入的情感沟通,削弱因疫情所造成的影响。

2.树立完整父母意识,营造和谐家庭氛围

一般意义上的亲子关系大多只是体现了父母意识的一维,即由父母自上而下地单一指向孩子,对孩子的行为和价值认识提出标准或给予孩子情感与物质上的满足。然而完整的父母意识还包括面向父母自己的层面,过高的父母和子女的一体化趋向常会致使父母将孩子成长、成才视为自己的成功标志,对孩子严格要求、寄予厚望的同时,放弃了自己的学习与进步。中国传统文化和社会学理论都强调身体力行的积极作用,父母应当加强自身学习、努力认识新事物,为孩子树立正向的榜样,弥补亲子间的代沟。“向孩子学习”“父母与孩子一同成长”是建立良好亲子关系的条件之一,应当成为家庭教育的新观念。在家庭中,亲子互为教育者和受教育者,在平等、和谐、融洽的家庭氛围中,相互约束、相互学习、相互促进,共同进步。

3.有效开展感恩教育,嵌入孝道品质教育

感恩是对别人给予自己的精神或物质上的恩惠进行感谢,是人类伟大的人文精神,在我国的传统文化体系中感恩主要以“孝道”的形式加以体现。然而,由于商业文化的冲击、孝道文化传承的弱化和学校教育与家庭教育的偏离,大学生的感恩意识淡薄、孝道品质退化。因此要将传承孝道文化,加强感恩教育作为大学生教育的重要内容,应该吸取孝道文化中敬亲、奉养、伺疾、善终等方面的优秀因子,从感恩的认知、情感、行为和习惯等层面进行培养。具体实施过程中,要将孝道教育与课程建设有机结合,实现学校德育教育与孝道教育的对接。加强孝道文化建设,使学生能够潜移默化地接受孝道文化的感染和熏陶。注重吸收习俗文化中“尊老、敬老、爱老、助老”的光荣传统,开展感恩文化节、校园优秀孝心学生评选等活动。培育大学生的孝道品质和感恩精神,进而去对待人生并内化为自身的思想意识和行为习惯。

4.针对新冠肺炎疫情影响,适时开展心理教育

突如其来的疫情给民众造成了普遍性的应激反应,在认知、心理和行为层面都造成了严重的心理冲击。社交隔离造成的社会支持削弱和亲子冲突都与之有密切关系。在此特殊时期,社会和学校都应当高度重视并建立心理援助机制,通过推送和宣传心理知识,使大学生增强心理调适的能力。通过网络、电话等形式开展在线心理咨询,并做好针对性的咨询和辅导预案,帮助家长和学生宣泄心中的苦闷、矛盾、烦恼,从而有效缓解疫情期间的亲子冲突和由于社交隔离造成的心理问题。在心理健康教育课程中还应当加入或丰富家庭关系处理和应激心理应对等内容,从多个维度促进大学生的心理健康和良好亲子关系的营造。