南诏大理园林考略

张剑文

南诏大理时期(公元738~1253年)是云南历史上的重要时期,此时期的南诏大理国力强盛,并且具有丰富的文化特征,在园林文化上亦有其特色。虽然其园林实例已经不存,史料不够丰富,但是仍可以从古籍的只言片语中一窥该时代园林的片景。

1 南诏大理园林概述

唐宋时期,滇西的大理地区是云南的政治中心。初唐时期,大理地区出现了以六诏为代表的地方部族。所谓“诏”,意即“王”。其中最南面的蒙舍诏,在唐的支持下于公元738年最终统一六诏,建立南诏,公元902年,南诏权臣郑买嗣发动政变,南诏灭亡。公元937年,段思平建立大理国,公元1253年,蒙古灭大理国。南诏、大理国在历史上存在了近500年,对云南历史产生了深远的影响。

由于南诏时期中原为唐朝统治,其强盛的文化对当时的南诏国产生了较大影响,因此南诏大理国的园林类型承袭了汉文化区,可以大致分为衙署(宫殿)园林、寺观园林。由于史料的缺失,南诏大理国的私家园林已经不可考,相关的私家园林记述到明代才开始出现,如碧峣精舍[1]。除此之外,南诏大理国的某些区域还伴有一些地方信仰,如东巴信仰,并由此产生了结合原始宗教的神圣景观——原始胜境,这是南诏大理国相对于汉地的不同特点,因此南诏大理国的园林类型可以归纳为受汉地影响的衙署(宫殿)园林、寺观园林以及保有地方特色的原始胜境。

这些类型中,佛寺园林占有极为重要的地位,这源于南诏大理国几乎全民信仰佛教的文化氛围,对此《南诏图传文字卷》[2]与元代郭松年的《大理行记》[3]有较多论述。现有研究中,对古南诏大理地区园林的研究成果多在明代之后[4],更多的是对现代大理地区园林的研究[5]。而对衙署(宫殿)园林的研究,则重点在建筑形态[6]。因此,考证南诏大理国园林对理解南诏大理国文化及云南现存古典园林的源流具有积极意义。

2 南诏大理寺庙园林的分布特点及典型实例

2.1 结合名山大川成组分布的寺院园林

2.1.1 苍山佛寺景观

苍山洱海地区是南诏大理时代佛寺最为集中的片区,景色优美,加之是南诏大理统治区域的核心位置,古佛寺众多,尤其是苍山片区。

(1)崇圣寺。是南诏大理时代最知名的寺庙之一,因寺内有三座唐塔,故又称“三塔寺”,元泰定二年(1325年)《大崇圣寺碑铭并序》中的“序”记载其为南诏蒙氏所创,元代修复后“殿庑焕然复新。三塔峙立,金碧交辉”[7]。“铭”部分前四句:“苍山趾兮洱水濡,蔚绀宇兮浮青莲。旃檀赫兮廓祇园,白毫相兮紫金田。”大概描述了崇圣寺的景观环境,选址背靠苍山面临洱海,寺中有水池种植莲花,也大量种植檀香树,同时有大量田产。

(2)弘圣寺。与崇圣寺几乎同时建立,分列苍山南北,同苍山自然景观、其他佛寺一并构成苍山佛寺群文化景观,《滇史》(卷4)记载“(弘圣寺与崇圣寺)皆倚山临水”[8]谢肇淛在《滇略》中记载:“(弘圣寺)其上有阁,展苍山,面洱海,原野雉堞,皆在指顾之中。”[9]弘圣寺与崇圣寺并列是苍山重要的两座佛寺,两座佛寺的塔也构成苍山重要的景观要素。

(3)荡山寺。是苍山中的著名佛寺,谢肇淛记载其“……唐南诏重新之。其地山峦回合,林樾葱茜。佛堂之外,僧院三十有六,四壁绘人天诸相,皆极工丽……其东麓曰狮山,环山面河,幽静可赏。”[5]荡山寺的寺院环境山峦秀美,树林茂盛,依山傍河,佛寺也呈现一个宏大的建筑群,其中绘制的壁画尤为精美。

(4)崇恩寺。又名药师寺,位于大理苍山山麓,根据洪武二十四年的《崇恩寺常住碑记》记载其壮丽胜于苍山诸寺:“田庄繁广,殿宇崇阿,卉木葱蓊,为何如耶?”[3]可以看出崇恩寺与崇圣寺一样,内部建筑繁多,同时有大量的田庄,与树木、建筑一并构成崇恩寺的景观环境。

2.1.2 鸡足山佛寺景观

鸡足山是南诏大理时期的重要佛教名山,《鸡足山石钟寺常住田记》记载:“鸡足,天下名山也。风景灵异之迹,圣贤标指之名,不尽缕纪。”[3]虽然其全盛时期是在明清,但在南诏大理时就有大量的佛寺建设(图1),据成书于元初的白族史书《白古通记》记载,圆觉寺、龙华寺、石钟寺是最早的佛寺[10],但根据上文《常住田记》可知石钟寺在明代之前没有僧人常住(“缘以旧无常住,僧之去就莫能久长”),所以推测其寺内园林景观应该比较简单,不然会难以打理,并且石钟寺有田亩,因此应有一定的山林田园风光。

2.1.3 其他佛寺景观

(1)高兴寺。位于大理挖色乡高兴村,与苍山隔洱海相望,建寺年代已经不可考,但根据立于大理安定四年(1198年)的《大理国释氏戒净建绘高兴兰若篆烛碑》可知,该寺的建寺年代应在大理国时期,对该寺寺院形制与园林的考证也以此碑为重要参照物。据此碑记载,该寺院的园林环境“鸟歇香以自驯,岚稿裱柯,花腻碧而含颜。涧口则春色长盈,枫疏则秋熟先口。青砧声碎,得陶衣于金案,可谓神州之佳绂也。”[3]可以看出该寺山、水、花、鸟、枫树俱有,从碑中其他记载还可以发现,该寺院有田地与宅园,且田亩位于佛堂前,可见是一座富有田园风光的佛寺。

1. 鸡足山全景图[11]

(2)水目寺。位于水目山,在今祥云县城西南,根据明天顺七年(1463年)的水目寺碑铭,其寺始建于唐元和八年(公元813年,田怀清先生考证其建于1018~1048年之间)[12],碑铭形容其寺院环境“集山林之胜,诚遁世之所。耽方外之幽,乃慕道之孜。树林阴翳,泉石清奇也。”[3]水目寺与苍山、鸡足山诸寺一样,依托山林清泉形成优美的寺院景观。

2.2 结合重要城市分布的衙署园林与庄园

除了佛寺之外,南诏大理的一些重要城市还设置有衙署园林和一些庄园,由于历史史料与实例遗存的缺失,只能从有限的史书中一窥其片景,其中比较重要的有以下三例。

2.2.1 大釐城舍利水城

《蛮书·卷五》记载:“大釐城南去阳苴咩城四十里……东南十余里有舍利水城,在洱河中流岛上,四面邻水,夏月最清凉,南诏常于此城避暑。”[13]同时向达先生在校注中云:“大釐城即今喜洲……旧有土主庙,奉段思平像,是至大理段氏,重视此地,未尝或衰也,舍利水城不知在何处,今喜洲有一别墅,在水中央,花木扶疏,尚为休沐胜地,不知即古舍利水城者也。”[8]舍利水城应是一个类似于避暑山庄的庄园,是当时南诏王的行宫。又因其名为“舍利”,结合南诏信奉佛教的历史氛围来看,舍利水城应该担负一定的宗教功能,并且其中可能有供奉舍利的寺院。

2.2.2 阳苴咩城大衙门与五华楼园林

阳苴咩城为南诏、大理国的都城,直到明洪武年间建设大理府城时才被废弃,纵贯整个南诏、大理史,阳苴咩城一直是其政治中心,其中有南诏王居住的大衙门,据《蛮书》记载:“前有亭,亭临方池,周回七里,水深数丈,鱼鳖悉有。”[8]其大衙门大厅为多层建筑(重楼),重檐屋顶可能包含藻井形式(重屋制如蛛网),屋内“架空无柱”。(大厅)两边皆有门楼,下临清池。大厅后小厅,小厅后为南诏王的后宅。客馆在大衙门主体建筑群外东南二里。

从《蛮书》的记载中可以看出大衙门的基本建筑形制参考了中原汉式,由重重院落构成,并且中间有水池。而客馆的园林,更是出现了亭子这种中原园林的造园要素,可见此时的南诏造园已经受到了中原的影响。关于客馆,学者田怀清先生将上文《蛮书》的记载与清代顾祖禹《读史方舆纪要》中的叙述相互比对,认为上文所提“客馆”,应是南诏时期作为南诏国宾馆的五华楼[14],这就使得此园林的地位更加重要。

2.2.3 白崖城阁罗凤大厅

白崖城是扼守在定西岭下的一座南诏城池,位于大理州弥渡镇,又称“彩云城”或“文案洞城”,是通向南诏中心洱海区域的门户,唐天宝十一年(公元752年)重新修建为白崖城。据《蛮书》记载:“(白崖)城内有阁罗凤所造大厅,修廊曲庑,厅后院橙枳青翠,府临北墉。旧城内有池方三百余步,池中有楼舍,云贮甲仗。”[8]白崖城的园林也受到汉地影响,已经出现了曲廊,这应与阁罗凤推崇大唐文化有关。同时池中楼阁“云贮甲仗”,可以看出这个园林有练兵的作用,这与白崖城要塞城市的定位有一定关系。

3 南诏大理园林的造园特点

3.1 结合自然山水的胜境文化

胜境文化是指将自然景观赋予一定人文意义,这种赋予意义的手段较为多样,一般通过修筑一些人工建筑物或构筑物的方式实现。在云南南诏大理时期,由于独特的气候与自然条件,这种胜境文化就显得尤为突出。依据胜境文化不同的内涵,可以把南诏大理国的胜境文化分为佛教胜境与原始胜境两种。

在佛教胜境方面,与中原佛寺不同,由于云南地区自古植被茂盛,南诏大理政权均是位于洱海周边,其中也临近苍山(点苍山),因此自然景观优异,而佛寺的兴建,大都选择在山中景观较好的位置,将佛寺与山林相结合,形成隐逸空灵的效果,比如无为寺就“其地山峦回合,林樾葱茜”,同时描述始建于南诏时期的崇圣寺与弘圣寺“皆胜地也”,崇恩寺“殿宇崇阿,卉木葱蓊”,因此可以看出这四座寺庙的外部景观之优雅。同样,鸡足山佛寺群是作为一个整体形成一种“胜境”,其中包括山林、佛寺、还有修行的洞窟和一些构筑物,共同构成一个富有神圣性的整体文化景观,《重建迦叶殿碑记》记载:“榆城东北百余里,有山名鸡足,高插云表,林木蓊郁。陟其巅,凡香台、兰若高下布列,且梵呗鲸音,与松涛竹韵相酬答。”鸡足山的典型特点是将人工建造的佛寺、佛迹叠加在鸡足山这一风景优美的自然环境上,使鸡足山形成一种自然美景加人工神圣性的文化景观。苍山片区与水目寺同样是如此。

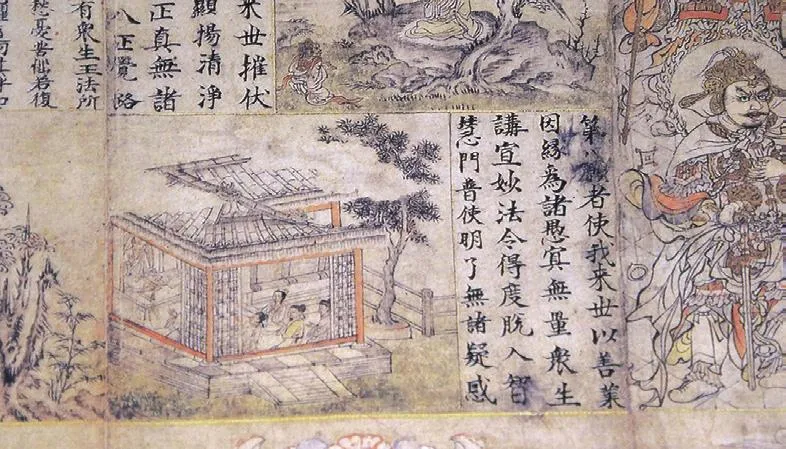

而在原始胜境方面,其主要表现是借助独特的自然景观,反映出较为原始的自然崇拜,其中比较典型的是白水台,在南诏时期成为东巴教的发源地。该胜境的建筑要素较少,自然要素的比重更大,比如阿明灵洞、求子洞等,都是利用现有的自然条件实现建筑需要的效果(图2)。

3.2 朴素的内部庭院设计

由于南诏大理的重要寺院都位于风景优美的山麓,如苍山、鸡足山,这就导致佛寺内部的景观反而没有刻意的设计,更多是佛寺外部景观的延伸,或用花木稍加点缀,比如元代郭松年在《大理行记》中记载苍山佛寺“所居洒扫清洁,云烟静境,花木禅房,水漉漉循堂厨。至其处者,使人名利之心俱尽。”[2]

元代大理境内的佛寺许多是大理国时期的遗存,寺院内部景观为“水流绕寺”,就连不太重要的厨房都有水流流过,而此水流不大可能是人工开凿,很大可能是山泉水流进室内形成的小溪。同时禅房用花木装饰,清人文果对无为寺的描述中也指出其内部有香桫木五株[15]。对于名山之外的南诏大理时期佛寺,史料少有提及,但是清代文果在谈到大理城佛寺时提到:“大理虽多梵刹,无园亭之胜”[10],可以看出清代大理城中的佛寺就不重视寺院园林,可以推测是南诏大理时代的遗存特征。

2. 白水台遗迹(马国伟 摄)

3.《南诏图传》中的轩廊

4.《梵像图》中的轩廊

5.《梵像图》中的轩廊

南诏大理时代的寺院景观崇尚自然之美,即将佛寺与自然景观相结合。得益于洱海周边优美的自然环境,这种园林审美得以实现,寺院环绕山峦而建,将自然与人工相结合,不同于汉地的通过人工栽植建造的方式将园林引入建筑中,云南此时的佛寺是主动去贴近自然,将建筑纳入自然中,这种园林审美直到明清还有所体现。

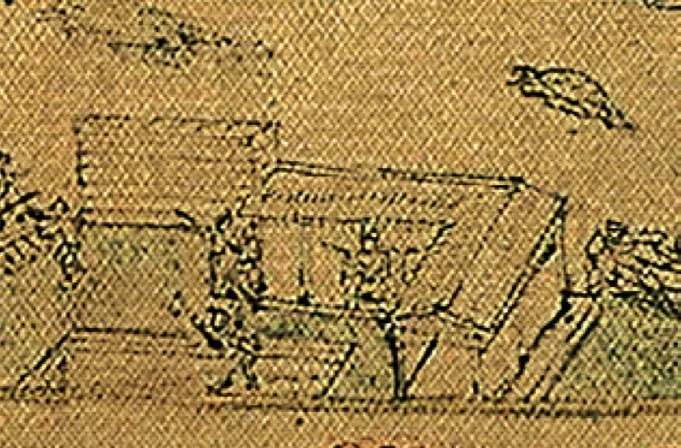

3.3 折形轩廊的出现

南诏大理时期的园林,出现了折形轩廊的设置,比如五华楼园林与白崖城园林。从大理南诏时代的绘画中也可以发现这种建筑的存在,比如南诏时期绘画《南诏图传》中,在山川河流与田园人物中间,就出现了折形轩廊(图3),而大理画师张胜温的《梵像图》中折形轩廊则多次出现,其中一个是人们在折形轩廊中听法(图4),与周围的景观构成了一个整体,其二是折形轩廊临近大河(图5),与《南诏图传》有异曲同工之处。关于折形轩廊的形式,笔者认为有两种影响要素:(1)南诏立国后,历代国主都积极学习汉地文化,这种轩廊形式是受到了中原的影响;(2)该形式由本土民居形式发展而来,从云南东晋霍承嗣墓壁画上的建筑形象来看,其已经具有了发展成为轩廊景观的一些特质,整体形式也与古滇时期的“船型屋顶”产生了较大变化(图6)。

6. 东晋霍承嗣壁画中的建筑形象

7. 昆明圆通寺中的方池

8.东南亚园林中的方池(越南顺化安轩)[8]

3.4 水庭方池的运用

周维权先生在《中国古典园林史》中指出,始建于唐代(南诏)的昆明圆通寺与巍山文昌宫都使用了方形水池作为庭院,水庭中央建亭(图7)。同时,其与敦煌净土变壁画中描述的水庭有一定的关联,敦煌壁画中的水庭是根据《阿弥陀经》八功德水绘制,并且与印度热带地方经常沐浴的习俗有关,这也就指出了这种水庭的印度线索[16]。

而从文献中看,南诏大理时代的园林也使用了水池的要素,比如蛮书中提到的三座园林——舍利水城、五华楼园林与白崖城园林,都有水庭的记载。其中五华楼园林与白崖城园林都明确指出了水庭为“方池”,且面积不小,舍利水城虽然没有指出方池,但其水中央建别墅的做法与敦煌净土变中的水庭有一定关联,并且舍利水城从名称上看就有一定的宗教功能,因此与敦煌壁画一同采用“八功德水”的布局方式也是说得通的。同时水庭的做法亦延续到了大理时期,滇史(卷8)中记载:“如云南一县,有宝华寺、水目寺、龙泉寺、般若寺,皆段氏所建,宝华寺在县治西北,中有龙潭。”[17]此龙潭就可以看作水庭。

方池普遍应用于东南亚园林中,是佛教寺院与印度教神庙共同的造园手法[18](图8),考虑到南诏大理国靠近东南亚地区的地理位置,加之对佛教的信仰,其园林采用“方池+水亭”的方式也有其合理性,这种形式不仅在南诏大理地区,在中国南方地区也多有采用,比如浙江永嘉县芙蓉村芙蓉池水亭等[19],也有学者对两宋时期汉地的方池现象进行了较为深入的研究,但没有提及其前朝源流,只说其与道教盛行有关[20],从《蛮书》看,南诏时期的方池现象出现更早,因此汉地宋代造园的方池现象是否与云南的“方池+水庭”构存在一定的文化关联性就是一个值得深究的问题。从文献中也可以看出,早在南诏时代,不单单是佛寺,就连衙署园林也采用了“方池+水庭”的形式,可见这种方式的普遍应用,也使水庭的形制在云南地区的应用除了实例推测外,有了古籍的佐证。

4 结语

南诏大理园林在古籍上记载不多,但从有限的资料中依旧可以看出其特点:

(1)在佛寺园林中,一般是与自然景观结合,通过将建筑物附加在自然景观上,或是对自然景观进行一些人工处理,从而赋予其一定的神圣意义,将其“胜境”化,这种神圣意见均与宗教有关,比如苍山与鸡足山拥有佛教文化意涵,而白水台则是东巴教的文化意涵;

(2)其佛寺园林的内部庭院往往较朴素,园林意境通过自然景观体现,这也与汉地的一些佛教名山有异曲同工之处,这也与云南地区多山地的自然环境有关;

(3)衙署园林意境开始受到佛教的影响,采用“方池+水庭”的处理方式,而以上这些特点也在大理国之后的云南元明清园林中有所体现。同时南诏国、大理国在历史上又是连接东南亚地区与中原王朝的桥梁,其园林特征在吸取汉地特征的同时,也势必会受到东南亚园林风格的影响,相信随着研究的不断深入,南诏大理园林的东南亚源流的线索也会慢慢浮现,使得南诏大理时期云南地区园林的面貌更加清晰。