岭南特色建筑设计手法热环境营造效果实测研究

罗赐麟,周 荃,黄志锋

(1、广州市气象局 广州511430;2、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 广州510500)

0 前言

五岭以南地区——岭南[1]为热带、亚热带季风海洋性气候[2],具有“湿、热、风、雨”等显著的气候特点,建筑师们将现代建筑思想与岭南地区特色相结合,运用适应当地气候的遮阳、隔热、通风等技术性措施,形成了独特的岭南建筑设计手法[3,4],其特色可总结为:开敞通透的平面和空间布局、轻巧的外观造型、明朗淡雅的色彩和建筑结合自然的环境布置[5]。岭南建筑依靠“冷巷、天井、敞厅、庭院”这一空间体系,利用风压通风和热压通风的原理,实现了文化的表达和气候的适应性技术[2]。

目前有许多学者针对岭南建筑的实际热环境质量进行了研究,谢浩[6]从理论上解释了规划布局、冷巷、天井等措施如何实现降低室内温度、提高热舒适性的目的。周孝清等人[7]、曾志辉[8]通过实测验证了在岭南民居中通过自然通风和遮阳能极大改善室内热舒适性。黄艳山等人[9]对岭南传统建筑的冷巷进行了实测和模拟,证明了冷巷具有增强自然通风、优化室内热环境的效果。曾志辉[10]在对岭南民居天井的实测中发现天井虽然会使室内气温略微升高,但自然通风得到了较大的强化,总体热舒适性明显提高。

上述研究大部分集中在传统民居上,而岭南特色设计手法对办公建筑热环境影响的研究较少,尤其在实测方面,更是少之又少。本文以采用了岭南特色设计手法的广州市某办公建筑为研究对象,对建筑公共区域的温度、湿度、风速和室内人员主观评价等参数进行实测和调查,通过对热环境质量的分析,对岭南特色建筑设计手法的热环境营造效果进行评价。

1 项目介绍

本文的研究对象为广州市某办公建筑,项目规划用地面积54 000 m2,建筑面积13 864 m2,绿化率达到67%。本项目运用敞厅、天井、冷巷以及庭院的岭南特色建筑设计手法,营造出静逸、舒适的富于文化韵味的建筑环境,以低成本的建筑处理手法达到节能、生态、环保的设计目的。

1.1 敞厅

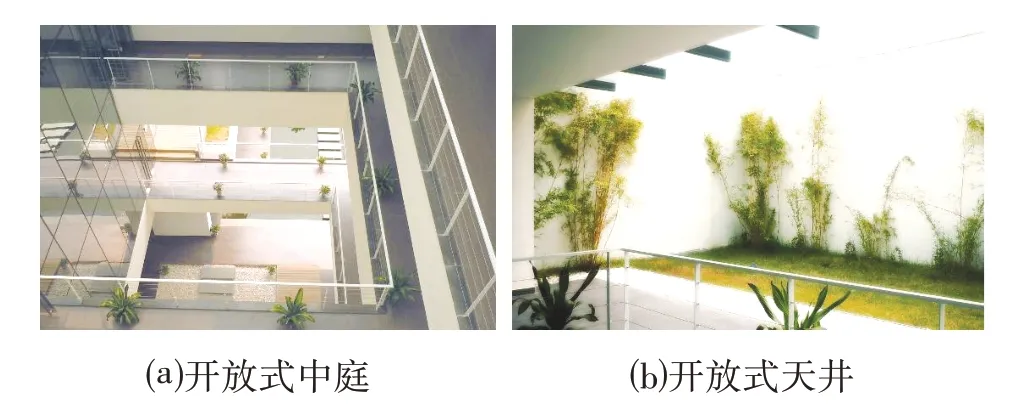

建筑入口门厅借鉴岭南传统建筑中敞厅的做法,结合观景鱼池,蔓延而下的草坡,将自然之景观纳入建筑内,如图1所示。

1.2 天井

中庭借鉴岭南传统建筑的天井手法,达到拔风、自然采光的节能目的,如图2所示。

1.3 冷巷

图1 敞厅设计实景Fig.1 The Real Scene of the Open Hall Design

图2 天井设计实景Fig.2 The Real Scene of the Patio Design

冷巷空间将室外环境与内部的敞厅联系起来,将冷却的空气置换到室内,并诱导通风。并与庭院相结合,为庭院空间提供舒适的通风感受,实现室内外环境的相互交融,如图3所示。

图3 冷巷设计实景及与庭院空间的结合设计Fig.3 The Real Scene of the Cold Alley Design and The Combined Design of Cold Alley and Courtyard Space

1.4 地下室的自然采光通风

利用下沉式的庭院及天井,使地下室获得良好的采光通风及舒适性。如图4所示。

1.5 公共区域自然通风

在公共区域不设置空调,采用被动式手法充分利用自然通风,有效减少空调能耗,具有积极的经济效益和环境效益。

2 热环境质量客观实测分析

2.1 测试方案

为了评价岭南建筑特色设计手法的热环境营造效果,选择在夏季这个高温时节对建筑中使用了天井、冷巷、敞厅等设计手法的公共区域进行热环境质量测试,主要通过测量公共区域的风速,以及公共区域与室外的温度和湿度,对比两者之间的差异,体现上述特色设计手法在降低室内温度、提高热舒适性方面的效果。根据办公建筑的使用特点,确定每天的测试时间为9:00~17:00,测试时间持续2 个月,并从中挑选天气炎热、阳光普照的3 个典型日的测试数据进行详细的热环境质量分析。

根据本项目的天井、冷巷、敞厅等区域的设计分布,选取4 个较有代表性的测点进行温、湿度测试,分别为:①2 号楼大堂入口处(测点1);②2 号楼2 楼天井处(测点2);③3 号楼2 楼预警大厅门口(测点3);④3号楼3楼数据中心门口(测点4)。另外,选取2号楼和3号楼之间的室外绿地作为室外温、湿度测点,用于对比室内外热环境差异,如图5所示。

室内外温、湿度的测试采用温湿度自记仪(见图6a)进行连续监测,监测数据间隔为10 min,监测设备经华南国家计量测试中心广东省计量科学研究院校准,温度测量精度为±0.5℃,湿度测量精度为±3%RH。

风速的测量采用某MI6401 环境质量综合测试仪,测试数据时间间隔为20 min,该设备在0.1~0.9 m/s风速量程内的测量精度为±(0.05 m/s+5%读数)。如图6所示。

2.2 数据分析

2.2.1 温度分析

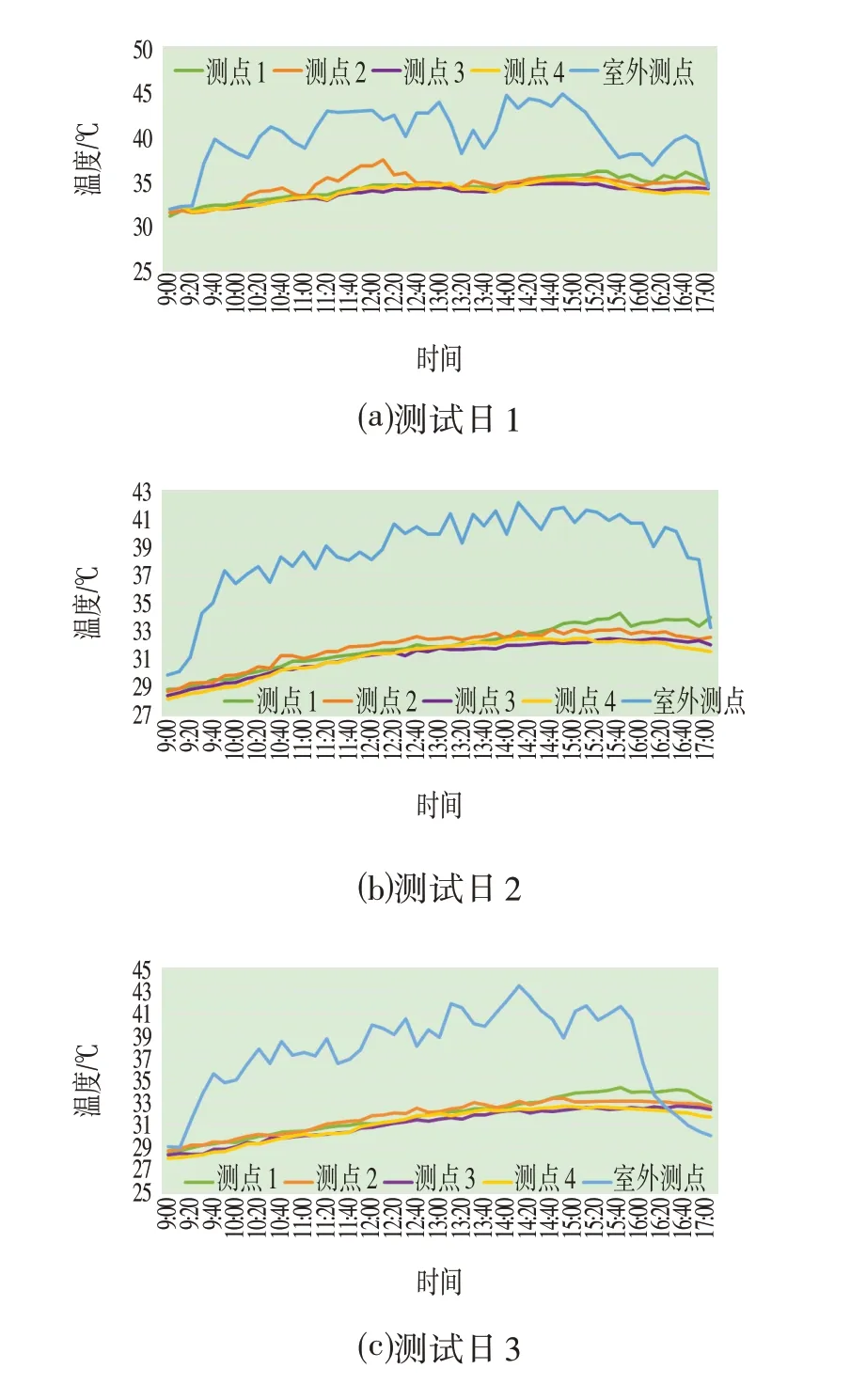

图7 显示了3 个典型日的室内外温度监测结果。从图7 中可见,4 个室内测点的温度比较接近,均在29~33℃左右,在测试时间内呈现逐步上升的趋势,且变化趋势较为平稳,这对于炎炎夏日下的建筑室内非空调区来说,已经属于比较舒适的温度状况。

相对于室内温度,室外测点的温度变化明显剧烈很多,而且室内外温差较大,普遍在4℃以上,大部分时间温差范围在6~10℃。可见,天井、冷巷、敞厅等岭南特色建筑设计手法在阻隔室外热量、降低室内温度方面具有优秀的性能,室内外之间5℃以上的温差也能保证夏季办公人员从室外空间进入室内空间的舒适性,而且由于不需要空调系统的介入,其节能效果十分明显。

图4 地下车库采光通风井Fig.4 Lighting and Ventilation Shaft of Underground Garage

图5 测点示意图Fig.5 Schematic Diagram of Measuring Points

图6 测试设备及现场测试示意图Fig.6 Schematic Diagram of Test Equipment and Field Test

2.2.2 空气湿度分析

图8为3个典型日的室内外湿度监测结果。由图8可见,4 个室内测点的湿度变化在总体上呈逐步下降的趋势,相对于温度的变化,湿度的波动性更为强烈,而4个室内测点的湿度数值相差并不大。但是湿度随天气的变化十分明显,3 个测试日的室内湿度变化范围都各不相同,测试日1 的室内湿度变化范围约为60%~70%,测试日2 的室内湿度变化范围约为30%~50%,测试日3的室内湿度变化范围约为40%~70%。

3个测试日的室外测点的湿度均比室内湿度低,室内外湿度差平均值约为6%~18%,实时湿度差最大值为30%。总体而言,室内外湿度差并不大,若办公人员从室外空间进入室内空间,不会产生明显的感觉,在湿度感受的层面不对舒适性产生明显影响。可见,天井、冷巷、敞厅等岭南特色建筑设计手法对湿度的影响不大,对于办公建筑室内舒适性也没有显著的影响。

2.2.3 风速分析

图7 温湿度自记仪监测温度数据结果Fig.7 Temperature and Humidity Self-recording Instrument Monitors the Results of Temperature Data

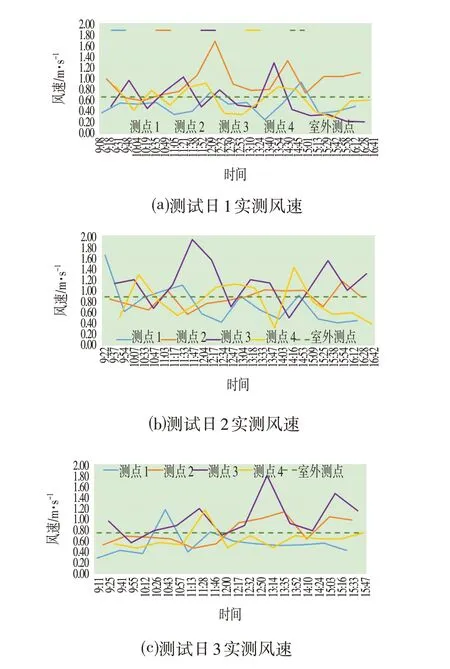

风速或者说空气流速也是影响人体舒适性的一个重要参数,图9为3个典型日的室内风速测试结果。由图9 可见,4 个室内测点的风速有一定的波动,但总体维持着平稳的水平,绝大部分时间内4 个测点的风速都在0.4~1.0 m/s 之间,最大风速不超过2.0 m/s,这是一个人体感受十分舒适的风速状况。3个典型日的全天风速平均值分别为0.65 m/s、0.88 m/s 和0.74 m/s,这个风速下人体几乎感受不到明显的吹风感,但对于烈日炎炎的夏日天气,又能提供清爽凉快的感觉,这很好地体现了天井、冷巷、敞厅等岭南特色建筑设计手法在满足人体舒适性方面的优势,因为相对于封闭式的公共区域,这种开敞式的设计手法能够很好地引入自然风,且不至于引入过渡产生风冷感,从测试人员的实际感受反馈来看,即便室外局部气温高达40℃,测点现场依然十分舒适。

图8 温湿度自记仪监测湿度数据结果Fig.8 Temperature and Humidity Self-recordingInstrument Monitors the Results of Humidity Data

3 热环境质量主观评价

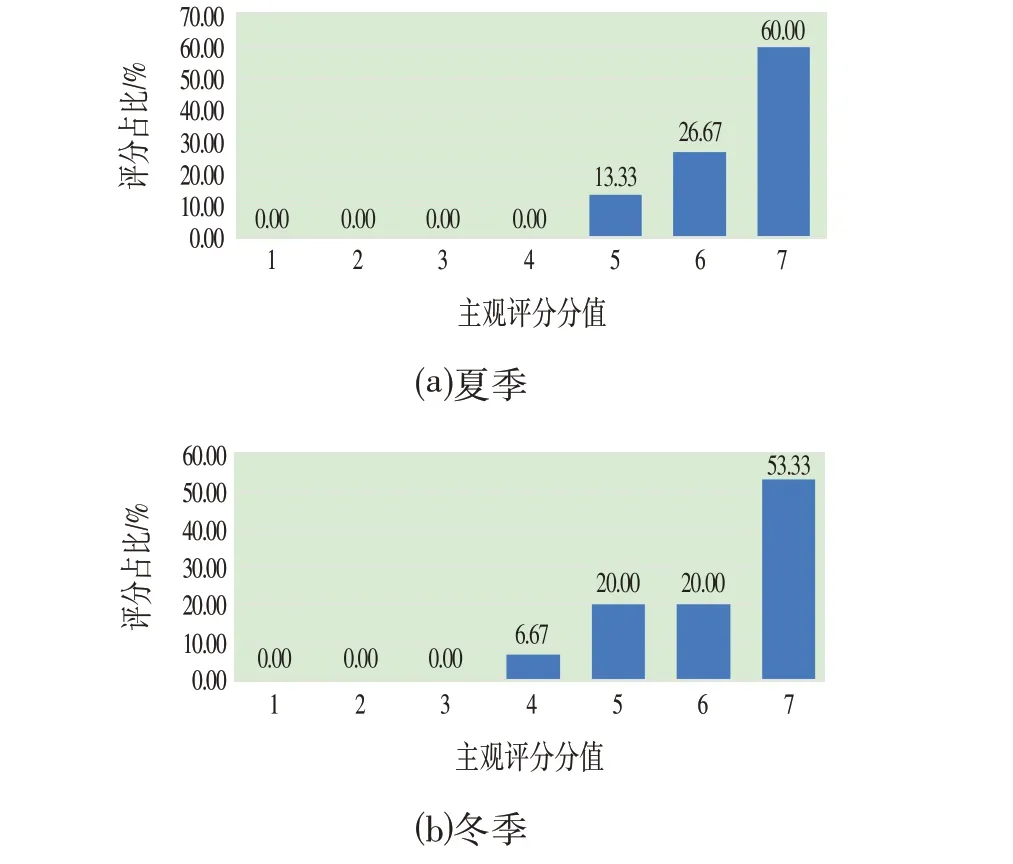

除了通过对客观环境参数的测试反映热环境质量外,人作为建筑的主要使用者,对建筑环境的满意程度也是体现建筑环境质量的重要方面,因此,本文对建筑办公人员对建筑中采用了敞厅、天井、冷巷、庭院等开敞式设计的公共区域在夏、冬季的舒适性进行了问卷调查。问卷将人们对公共区域热环境的满意度分为7 档,对应1~7 分的评分,其中7 分为满分,表示非常舒适。1分为最低分,表示非常不舒适。

舒适度调查结果如图10 所示。从图10a 中可见,办公人员对这些区域的夏季舒适性评价颇高,有60%的人员给出了满分,而且无人选择4分及以下的评价,说明开敞式设计的公共区域通过更多地引入自然风以及室外元素,在没有空调降温的前提下,仍然能达到让人十分满意的舒适度。

从图10b中可见,对于公共区域在冬季的舒适度,与夏季相比,虽然给出满分的人员比例有所下降,但仍然超过了50%,没有人员给出3分及以下的评价,说明大部分办公人员对于上述区域在冬季的舒适性仍然是相当满意的,冬季的室外气温相对较低,开敞式设计引入的室外冷空气难免会影响这些区域的舒适性,但通过上述分析可知,这些区域在冬季的舒适性表现并不差,相比在夏季带来的是舒适度及节能效益,是完全可以接受的。

图9 实测风速数据结果Fig.9 The Results of Actual Wind Speed Data

4 结论

本文以采用了岭南特色设计手法的广州某办公建筑为研究对象,通过对建筑的温度、湿度、风速的客观实测数据分析,以及办公人员对环境热舒适的主观评价,对冷巷、天井、敞厅、庭院等岭南建筑设计手法的热环境营造效果进行了研究。结果表明,上述岭南特色设计能够明显阻隔室外高温,为建筑的公共区域引入适度的自然风,极大提高空间的舒适性,无论是夏季还是冬季,办公人员对这些区域的舒适性都十分肯定。最重要的是,这种设计手法不需要任何空调系统的介入,是一种适应岭南气候的节能技术方法,值得在办公建筑的公共空间设计中推广。

图10 公共区域舒适度主观评价调研结果Fig.10 Survey Results of Subjective Evaluation of Comfort in Public Areas