青海河湟地区传统乡村景观基因识别与编码

■ SONG Xiang ZHANG Nenjiang

0 引言

青海河湟地区有着独特的自然地理、经济社会和历史文化环境,孕育了众多的传统乡村聚落。这些村落数量多、类型多样、历史文化底蕴丰富。随着城镇化、信息化的深入推进,许多乡村通过旅游业发展起来,村民收入增加,但随之而来的是经济发展与文化传承的矛盾日益突出,乡村建设如何实现传承与发展平衡的问题亟需解决。

基因本是一个生物学概念,它是指遗传信息的载体,可以通过复制把遗传信息传递给下一代。实际上,在文化的传承与传播过程中,往往也会发生类似的情况[1]。以刘沛林教授团队为代表的国内学者将生物学基因的概念引入文化地理学研究中,提出了传统聚落景观基因理论,借此分析传统聚落在区划、类型、建筑等方面的特征[2]。传统村落保护与发展应建立在完善的景观基因信息系统上,因此,对景观基因的识别与梳理是传统村落保护与发展工作的前提。

目前,聚落景观基因理论的应用主要集中在中国南方传统乡村聚落,对其构成要素、空间形态、分类、区划、演化、意象和布局等开展了大量的相关研究;而该视角下西北多民族地区传统聚落的研究成果较少。本文在既有研究成果的基础上,从景观基因视角切入,对青海河湟地区的传统乡村景观从环境特征基因、布局特征基因、建筑特征基因及文化特征基因4 个方面进行识别;同时,结合信息分类编码技术,构建青海河湟地区乡村景观基因编码模型与基因信息库,为利用数字化技术进行传统乡村景观的保护与发展铺垫基础。

1 青海河湟地区地域背景

1.1 研究区域与资料来源

“河湟”是由黄河与湟水并称演进而来。河湟地区泛指青藏高原达坂山与阿尼玛卿山之间的黄河与湟水河流域[3]。从行政区划分来看,青海河湟地区包括青海省内的西宁市辖区、大通、湟中、湟源、乐都、平安、民和、互助、化隆、循化、同仁、尖扎、贵德、门源14 个县区,大体上与俗称的“青海东部地区”相重合(图1)[4]。

青海河湟大部分地区平均海拔在2000~4000m 之间,黄河及其支流湟水河等河流贯穿期间,水源丰富、气候相对温暖、宜农宜牧,属于典型的高原大陆性气候,具有气温偏低、昼夜温差较大、降雨少、日照长、太阳辐射强、干燥寒冷风沙大等以严寒干旱为总体特征的气候特点。青海河湟地区14 县包含多个民族,如汉、藏、回、土、撒拉等民族,除了丰富的民族文化,游牧文化与农耕文化的交融也形成了青海河湟地区特殊的生产文化。这些地域背景共同造就了青海河湟地区传统乡村独特的地域性景观。

本研究参考资料以实地调研为主,相关文献、照片和图纸为辅。主要调研的28 个村落分布在湟源县、湟中县、互助县、化隆县、循化县、同仁县及门源县(图1),其中包括18 个国家级传统村落和2 个国家历史文化名村,涵盖了汉族、藏族、回族、撒拉族和土族村落,调研范围基本涉及青海河湟地区南北各区域。

1.2 地域环境背景

1.2.1 高原山地环境

青海河湟地区地处黄土高原与青藏高原交汇处,兼具高原和山地的特征。干燥、寒冷、风大的高原气候条件影响着人们对聚落房屋的选址布局,逐渐形成了应对高原气候环境的居住习惯,如房屋内向封闭、注重保温、外观朴素、绿化单一等。受条件限制,山地居民在从事生活、生产活动时,一般都是依靠自己的力量解决困难[5],由此形成了“因地制宜、就地取材”的营造理念。

1.2.2 多民族聚居环境

河湟地区地处汉、藏文化区的边缘,是汉文化与藏文化交汇融合的地带。汉、藏、回、撒拉、土、蒙等多民族世居一地,形成了以儒家思想为主体的世界观和方法论、以藏传佛教为核心的佛教文化和以伊斯兰教为核心的穆斯林文化等三大文化系统并存的局面[6]。当地寺庙众多,聚落与寺庙形成了密切的互动关系。

1.2.3 农牧交错环境

图1 青海河湟地区范围图

羌是河湟地区原始居住的民族,主要从事游牧生产;从汉代开始,汉族才逐渐进入河湟地区从事农耕生产,带动了当地的农业发展。伴随着自然、文化及经济的变迁,依托黄河、湟水河谷聚居的川水聚落以农业为主,牧业为辅;而海拔较高的浅山聚落由于适宜耕作的土地有限,则农牧结合,且以牧业为主;海拔更高、距离水源地较远的脑山聚落则以牧业为主,鲜有农业[7]。此外,因民族文化的差异,各民族传承至今的生产习惯也不尽相同,如:汉、土、回、撒拉等民族善事农业,且回族、撒拉族商业和手工业也较发达;藏、蒙等民族则善事牧业。

2 研究理论与方法

2.1 聚落景观基因识别的原则与方法

聚落景观基因是传统聚落“遗传”的基本单位,指某种代代相传的、区别于其它聚落景观的因子,存在于聚落之内,作各种有序排列[1]。它对地域聚落景观的形成具有决定性的作用,反过来,它也是识别这种景观的决定因子,是传统聚落特征识别的重要参数[8]。

聚落景观基因理论包含聚落景观基因的分类、识别方法、提取技术、表达以及景观基因图谱等内容。其识别一般遵循四个原则,即:内在唯一性(在内在成因上具有独特性)、外在唯一性(在外在形式上具有独特性)、局部唯一性(某种局部的但是关键的要素上具有独特性)和总体优势性(虽然其他聚落有类似景观表征,但本聚落的该景观表征尤其突出)[1]。识别方法主要包括元素提取法(提取聚落布局、建筑等的组成要素)、图案提取法(提取聚落布局、建筑等的标志性图案)、结构提取法(提取聚落布局、建筑等的空间结构特征)和含义提取法(提取聚落的非物质文化特征)等[9]。

2.2 研究思路

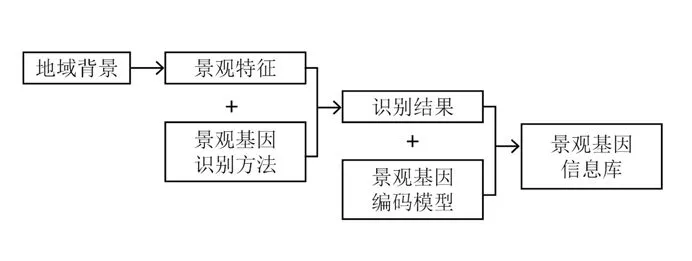

要实现聚落景观基因的识别,必须从地域环境背景和乡村景观特征研究出发。①通过实地访谈、测绘及文献搜集,剖析青海河湟地区的地域环境内涵,梳理该地区乡村的主要景观特征;②将乡村景观特征解构和景观基因识别原则与方法相结合,识别该地区景观基因;③参考《国土基础信息数据分类与代码》(GB/T13923—92)及信息编码理论,结合现有信息分类编码技术,提出数字化乡村景观基因编码模型,完成青海河湟地区景观基因信息库的构建(图2)。

图2 景观基因识别与编码思路图

3 乡村景观基因的识别

对青海河湟地区传统乡村聚落景观特征进行解构与类别划分,将景观特征划分为环境特征、布局特征、建筑特征及文化特征四大类。结合聚落景观基因识别的原则与方法,基于上述四类景观特征对景观基因进行识别。

3.1 环境特征基因

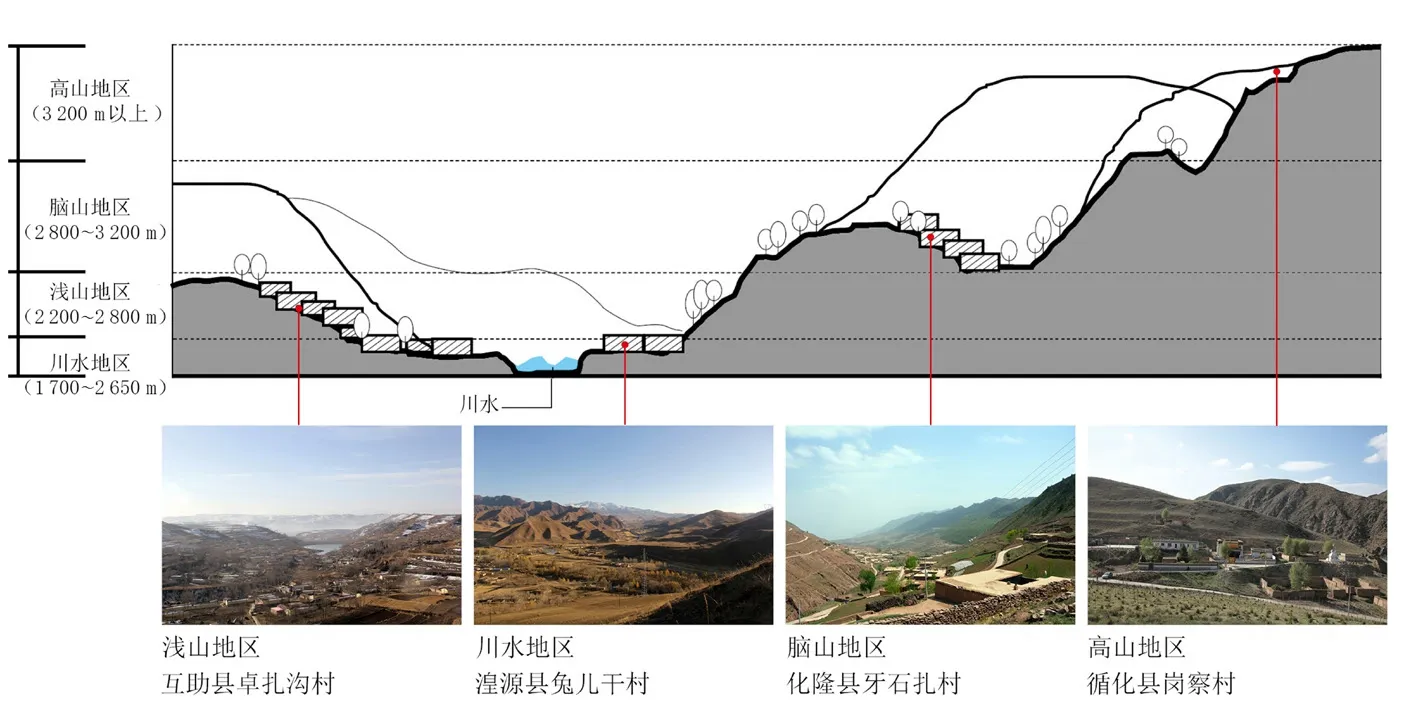

聚落环境主要包含地形环境、水环境及生产环境。乡村聚落在不同的地形环境中,与不同的水景和生产要素组合,形成丰富的景观格局。河湟地区乡村景观的地形环境因子主要包括川水、浅山、脑山和高山(图3),水环境因子主要包括河流、湖泊和涝池等,生产环境因子主要包括农田、牧场、麦场和菜园等。

3.2 布局特征基因

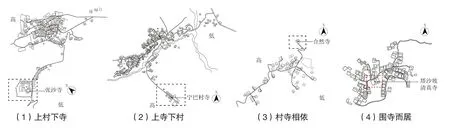

聚落布局主要包含选址和布局两方面内容。在高原山地环境背景下,聚落选址、布局所处的地貌特征因子包含台地、坡地和平地。在自然环境和居住需求两方面因素影响下,逐渐形成“枕山面水”“负阴抱阳”“因地制宜”的选址理念特征。同时,由于多民族文化的影响,分布在浅山、脑山和高山环境中的藏族、土族村落形成上村下寺、上寺下村或村寺相依的典型布局特征,村落整体布局呈散点式或组团式,道路布局呈“S”型或“之”字型;分布在川水或浅山环境的回族或撒拉族村落则以清真寺为中心形成了围寺而居的典型布局特征,村落整体布局呈棋盘式,道路布局呈鱼骨状或树枝状(图4)。

3.3 建筑特征基因

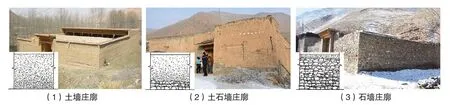

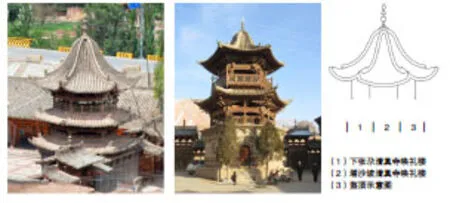

建筑主要包含民居建筑和宗教建筑两类。庄廓民居是河湟地区独有的民居形式,厚重的庄墙、覆土屋顶、高大门头、松木大房,是庄廓民居的主要特征因子(图5)。庄廓民居外观朴素,院墙就地取材,采用土夯、石砌筑成,院内木雕精美,形成外粗内细、内向封闭的民居总体特征。藏传佛教寺庙有自由式和院落式两种布局特征,石砌墙身和编麻草压顶形成藏传佛寺建筑的主要特征因子(图6)。清真寺布局规整,作为其中最高的建筑,唤礼楼的盔形顶是清真寺最典型的特征因子(图7)。

3.4 文化特征基因

图3 河湟地区地形特征图

图4 村寺布局关系图

图5 河湟地区庄廓民居

图6 河湟地区藏传佛寺建筑

图7 河湟地区清真寺唤礼楼

聚落文化主要包含信仰文化、公共生活和生产传统三类。在地域环境及多民族文化的影响下,藏传佛教信仰、伊斯兰教信仰、儒道思想与地方信仰共存,农业生产与牧业生产共存。丰富的文化背景决定了当地人们公共生活和文化活动的多样性,人们通过不同的活动形式寄托和抒发自己的情感,如各类宗教信仰活动、民俗文化活动等,各类文化活动均蕴含着丰富多彩的特征因子。

4 乡村景观基因的编码

4.1 编码体系的建构

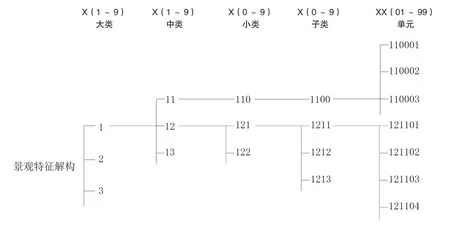

基于乡村聚落景观特征,按照“合并同类项”的原则,对识别出的景观基因进行分类、分级。参考《国土基础信息数据分类与代码》(GB/T13923—92)以及信息编码理论,结合现有信息分类编码技术,提出一种数字化乡村景观基因编码模型,分为大类、中类、小类、子类和单元5个层级(图8)。码位设计依据聚落景观特征解构,从大类向子类依次组合,大类和中类取1~9,小类和子类取0~9,由于“单元”多样丰富,取两位数值以增加其编号量,取01~99。对于无法细分的层级,码位则用“0”表示。由上述方式组成6 位数字码,为乡村景观基因建立起直观、系统的编码模型,可实现乡村景观基因信息库的建构。

4.2 乡村景观基因信息库

以景观特征解构为基础,结合景观基因编码模型,对青海河湟地区乡村景观基因进行系统编码,形成包括4 大类、10 中类、24 小类、12 子类、148 个单元的青海河湟地区乡村景观基因信息库(表1)。

5 讨论

5.1 聚落景观基因的遗传与变异

聚落景观基因既有可遗传性,又有可变异性。随着乡村的发展,在“遗传”与“变异”的共同作用下,乡村景观特征不断进化。识别乡村聚落景观基因,并进一步分析景观基因对外部环境变迁的适应性,取其精华去其糟粕,能够在传统村落的保护与发展过程中,使乡村景观得以良性发展。

5.2 基因编码技术的实用性

聚落景观基因编码模型的构建,从数字化角度完善了对传统乡村景观特征的解读,更具系统性与可识别性。这种模型不仅适用于聚落景观特征等基础信息的分类整理,也适应于聚落更新过程中关键因子的选取与利用,为利用数字化技术进行传统聚落的保护与更新铺垫基础。

图8 景观基因编码模型

表1 青海河湟地区乡村景观基因信息库

5.3 聚落景观基因识别与编码对传统乡村保护与更新的启示

在城镇化的大背景下,经济发展与文化保护的矛盾日益突出,传统村落景观逐渐衰落,地域文化流失。在保持地域性的前提下,传统村落的保护与发展迫在眉睫。乡村景观是乡村物质环境和文化环境的结合体,而聚落景观基因是凸显乡村地域性景观特征的关键因子,因此,乡村景观的保护与发展应建立在系统剖析乡村实体环境与文化环境多层次结构的基础之上。本文对河湟地区乡村景观基因进行识别,为该地区传统乡村的保护与发展研究提供了信息依据;以景观基因的视角研究乡村景观,结合数字化模型实时监测和记录景观进化,探讨乡村景观的保护与合理更新,为传统乡村保护与利用以及新农村的建设与发展提供一种新思路。

6 结语

通过对青海河湟地区传统乡村地域背景及其影响下的聚落景观特征解读,对该地区乡村景观基因进行识别与分类编码,构建青海河湟地区乡村景观基因信息库。青海河湟地区传统乡村景观基因的识别结果主要包含以下四类:①环境特征基因,包括地形环境、水环境和生产环境;②布局特征基因,包括选址特征和布局特征;③建筑特征基因,包括庄廓民居和宗教建筑;④文化特征基因,包括信仰文化、公共生活和生产传统。通过五个层级、六位数字对景观基因进行编码,最终完成聚落景观基因信息库的构建。

对青海河湟地区传统乡村景观基因的识别与编码成果,将为该地区传统乡村保护与更新以及新农村的建设与发展工作提供大量的基础信息依据;同时,也为乡村景观进化的实时监测和记录提供一种系统的、数字化的方法,从而能更合理地引导地域景观营造,促进该地区乡村和谐发展。