曾国藩与左宗棠的科考经历比较探究

王鹏娟

(厦门大学 教育研究院,福建 厦门 361005)

作为中国古代最为重要的人才选拔方式,科举制度自诞生之日起,就“在当时国家的政治生活和社会结构中占据着中心地位”[1]。因此,能有幸在政坛上建功立业的官员,早年大都需要经历科举考试的几番历练,名列“晚清中兴四大名臣”的曾国藩和左宗棠也不例外。学界已经有很多关于曾、左二人的研究,对曾国藩的研究侧重于其军事政治理念、家庭伦理观及理学思想①,对左宗棠的研究则主要侧重在其军事贡献上②。由于二人在年龄、地域、受教育经历、所处时代及日后战功等方面都具有很大的相似性,这为二人的比较提供了一定的事实基础,然而已有文献中却少有对二人的比较研究。因此,选取科举经历这一角度比较二人从政前的发展过程,并尝试分析影响二人科考经历异同的原因。

一、 曾国藩与左宗棠的科举经历

(一)曾国藩:屡败屡战,通关科举

曾国藩出生于嘉庆十六年,5岁“受学于庭”,因其长于诵读,深得曾祖父喜爱。他9岁时读完《五经》,“为时文帖括之学”,学习八股文文体,开始正式为科举做准备。14岁时,曾国藩跟随父亲竹亭公到长沙省城参加童子试,从此开始其在科举道路上的攀爬。

在曾国藩15岁的时候,其父亲设立同族私塾“锡麒斋”,曾国藩进入父亲私塾学习《周礼》《仪礼》《史记》《文选》等传统经典。他在16岁通过了长沙府试,得第7名。19岁的时候其父再次设馆,曾国藩继续跟随父亲学习,20岁时,曾又到衡阳唐氏家塾中学习,师从汪觉庵。22岁时,参加院试后以佾生身份注册,在23岁时再次参加道光十三年的院试而后进入县学,岳镇南为当时提督学政。曾24岁就读于岳麓书院,山长是欧阳坦斋,在读期间曾国藩因善于写作诗文,考试常得第一,因此非常有名。“是科领乡荐”,乡试《四书》首题:“疑患问,忿思难,见得思义”,次题“武王缵太王、王季、文王之绪”,三题“智譬则巧也,圣譬则力也,由射于百步之外也”,诗题《赋得翦得秋光入卷来》[2]4,在乡试考试中排名第三十六名。

曾国藩在25岁第一次参加会试,没有考中,便留京读书,研究经史,尤其喜欢韩愈的诗文。26岁时曾国藩第二次会试(恩科)未中,便到江南一带出游,从同乡易公处借贷百金,却在金陵城全部用于购买二十三史,回到家后,其父不但没有责备,而且还对他多加勉励,这使得曾国藩学习更加努力发奋,“侵晨起读,中夜而休,泛览百家,足不出户者几一年”[2]4。道光十七年十二月,曾国藩再次北上准备第二年的会试,因“无以为资,称贷于族戚家,携钱三十二缗以行”[2]5。道光十八年,曾国藩第三次参加会试,会试钦命《四书》首题“言必信,行必果”,次题“万物并育而不相害,道并行而不相悖”,三题“颂其诗,读其书,不知其人可乎?是以论其世也,是尚有也”,诗题赋得“泉细寒声生夜壑”[2]5。他在这一年的会试中考取第三十八名进士,同年四月参加殿试,考取殿试三甲第四十二名,赐“同进士”出身。自此,曾国藩成功借科举之力,开始自己的仕途生涯。

(二)左宗棠:势如破竹,会试败北

左宗棠在5岁时随父亲迁到会城贡院东左氏祠开始蒙学教育,反应迅速,异常聪明,非常专心。他9岁开始读《论语》《孟子》和《大注》,九岁时初学制艺,开始接受习作八股的训练。

到15岁时,左宗棠开始参加童试,16岁时,参加府试,当时知府张锡谦非常欣赏他的文章,“亟赏之,屡拔置前,欲以第一录送。旅见某生年老,抑置府君第二,进见,加奖勉焉”[3]7,左宗棠便被调至第二名。这一年左母去世,在服丧期间,左在学业上更加勤勉,他细心研读了顾炎武的《郡国利病书》、顾祖禹的《读史方舆纪要》《水道提纲》等著作,展现出对山川地形的研究兴趣。20岁的左宗棠就读于城南书院,师从善化县贺熙龄,其间七次考试位列第一。由于左父去世,左宗棠生活日益困窘,只能“赖书院膏火以资佐食”。

21岁时,左宗棠服丧结束,“纳资为监生”,参加本省乡试,《四书》首题“好仁不好学,其蔽也愚;好知不好学,其蔽也荡”,次题“中立而不倚”,三题“故士穷不失义,达不离道”,诗题“赋得学者心之白日”[3]9。在这次乡试中左宗棠的命运也在考官的手里几番起落:左的试卷经由同考官阅后被划入遗卷,所幸这一年道光皇帝命考官搜寻遗卷,从中挑选被遗漏的佳作和人才,当时的湖南省副考官胡鉴已经去世,因此主考官徐法绩一人批阅了五千多份试卷,从中找出6份卷子,左宗棠的试卷居于首位。因疑此卷为温卷,当时的同考官并不想同意,直到徐公以谕旨告之,方才使左宗棠以第十八名的成绩通过乡试。

通过乡试后,左一鼓作气北上应会试,但因为没有盘缠,在妻子嫁妆和亲友资助下终于成行,第一次会试以“报罢”告终。24岁,左宗棠第二次参加会试,本应取中但因为湖南籍中试名额超出分配指标,因此改为湖北省的卷子中试,左宗棠仅被取为誊录。26岁时,左在醴陵渌江书院担任主讲,这一年他得到时任两江总督陶澍赏识,同年第三次会试北上。27岁时,左在道光十八年的会试中再次落榜,返回家中下定决心不再参加会试,而要专心农事,钻研农书以及各省通志。自此,左宗棠的科举之路以三次会试落榜结束。

历史让两位后来在晚清政治舞台上声名鹊起的重要人物在同一场会试中有了不一样的命运转向:28岁的曾国藩以“同进士”的身份勉强考中,左宗棠则抱憾而归,终究没能“通关”科举。回溯曾、左二人的科举经历,一定程度上也可以折射出一代晚清读书人的成长轨迹和前途选择。

二、 曾国藩与左宗棠科考经历的比较分析

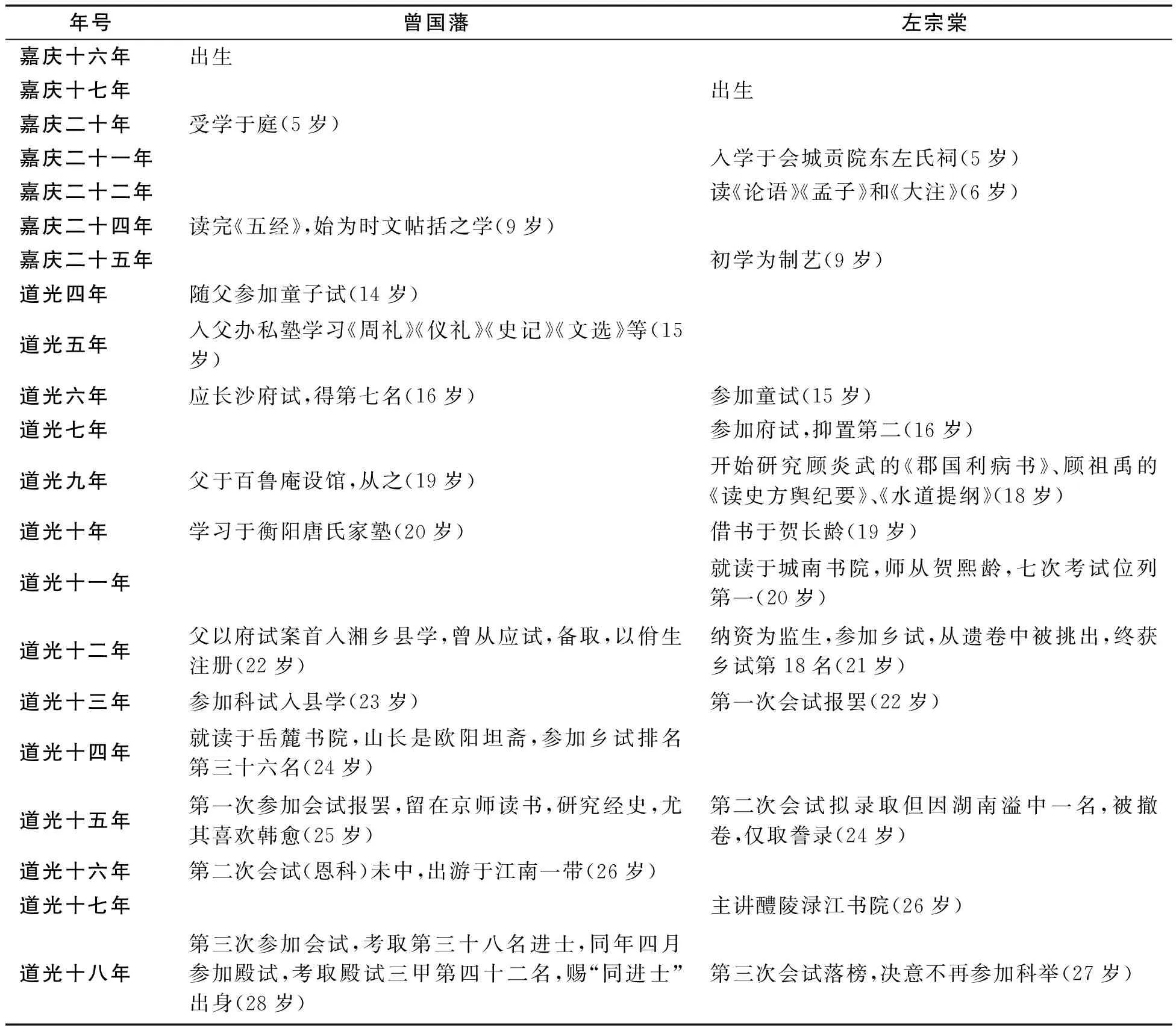

通过梳理曾国藩与左宗棠的求学和科考经历(见表1),不难发现二人的科举经历存在如下特点:

首先,从时间跨度上看,两人的科举之路大体相近,用时较短。如表1所示,曾国藩从14岁开始参加童子试到28岁成为“同进士”,前后经历了15年;左宗棠则从15岁开始参加童试到27岁最后一次参加会试,前后经历13年。因此,从时间跨度上说两人差别不是很大,左宗棠仅比曾国藩少两年时间。有学者曾根据道光十四年《甲午直省同年全录》和咸丰元年《辛亥直省同年全录》统计出清代举人中式时的平均年龄约为31岁[4],还有一些研究和考证发现清代进士中式的平均年龄为32.1岁[5]。可见无论曾、左二人的科举之路结果如何,总体而言用时是相对较短的。

其次,尽管用时较短,曾、左二人的科举之路并非一帆风顺,各自经历波折的阶段也不相同。在童子试环节,曾国藩用了9年通过院试进入县学。而左宗棠则在参加完童试两年内,先后通过县试和府试,用捐资的方式获得参加乡试的监生资格,比较之下曾的童试之路明显更为坎坷。在乡试环节二人发挥都比较稳定,但又不算突出,尤其是左宗棠的试卷从“搜遗”中脱颖而出,多少有些幸运。到了会试阶段,二人虽都经历了三次会试,但曾国藩在这个过程中既有父亲鼓舞,又有家人支持,还赶上道光十六年的会试恩科,4年时间里3次屡败屡战,最终考取差强人意的同进士开始仕途生涯;而左宗棠在会试阶段则显得不尽如人意:3次会试,历时6年,第二次会试还因湖南溢名而名落孙山,几番失意后,左宗棠最终“绝意进取”“甘于农圃”,放弃科举道路,可见左在会试阶段显然更为曲折。

表1 曾国藩与左宗棠的科举之路

第三,曾、左二人都曾向亲友借钱参加会试,可见进京参加考试对于曾、左两个远居湖南的家庭来说都是一笔不小的负担。曾国藩在第二次会试报罢后出游江南借同乡百金以购书,在第三次参加会试时“无以为资,称贷于族戚家,携钱三十二缗以行”[2]5;左宗棠也是先后在妻子的嫁妆和亲友资助下最终成行。湖南较京城地处偏远,应试举人时不时还会遇到“汉水泛滥,狮口溃裂”等恶劣天气,因此,无论是家族相对富裕的曾国藩,还是家境落魄的左宗棠,二人的北上会试之行仍然需要一定的财力做支撑。

最后,曾国藩与左宗棠面对会试屡次失利最终做出的选择不同。曾国藩在经历第一次会试失败后,留在京师继续学习,没有放弃;第二次会试失败后,出游江南,借贷买书的行为得到父亲“借钱买书,吾不惜为汝弥缝,但能悉心读之,斯不负耳”的支持[2]4,随后在家中用心苦读,直至第三次参加会试考中进士,大有屡败屡战的决心和毅力。左宗棠除去上文中所说的会试道路坎坷,在第三次会试未中后毅然决然地放弃了参加科举考试,表现出湖南士子的狂狷行事风格。

三、 曾国藩与左宗棠二人科考经历异同的原因分析

通过上述分析,曾国藩与左宗棠的科举考试经历既有时间跨度、具体细节上的相似性,同时又有所遇波折、最终选择方面的差异性。对于处于同时代的曾、左二人,除去个人的努力外,他们的科考经历既与宏观上晚清湖南科举考试制度及教育现状有关,同时还受到各自从师风格、家庭背景的影响。

(一)宏观背景:晚清湖南科举制度及教育发展现实

特定历史背景下的个人成长史一定程度上是所处时代的缩影,与此同时宏观的时代背景也形塑着每一个个体的日常生活、行为方式和道路选择。曾、左二人的科举之路同样受到宏观上晚清湖南科举制度和教育发展现实的影响。

首先,两湖分闱很大程度上提高了湖南士人的中举率,这为曾、左二人能从乡试中脱颖而出创造了条件。湖南虽在康熙三年独立建省,但当时并未取得乡试资格,依然沿袭明制进行湖广乡试,且名额多为湖北考生所得。直到雍正元年湖南终于得以自建贡院举行乡试,在这之后湖南举人的数量才有大幅增加。根据光绪《湖南通志》统计,顺康两朝共举行27科乡试,湖南仅中正榜举人436名,副榜66名,解元4名,平均每科取举人16.14人,副榜2.44人。自雍正至光绪八年共举行74科乡试,湖南乡试录取举人3 853名,副榜647人,平均每榜取举人52.06人、副榜8.74人[6]。因此,按照曾、左第三十六名和第十八名的乡试成绩来看,二人通过乡试很大程度上得益于两湖分闱这一重要的改革。

其次,清代中后期以书院兴复为代表的湖南教育的发展,为曾、左的科举道路提供了良好的教育场所,也为二人之后的从政经历奠定了扎实的知识储备基础。清代中后期,由于官方支持和民间力量的积极参与,书院得到前所未有的发展,据统计,清代湖南书院在数量上有276所,确有修建或兴复年代可考的书院有394所[7],而且制度日趋完备,教育功能明显加强,社会影响空前广泛,取得了前所未有的成就。在雍正乾隆年间,湖南新建书院85所,修复书院20所,合计105所,占总数的32.40%,标志着湖南省书院进入全盛时期[8]。更为重要的是,受宋代大儒朱熹、张栻的影响,在雍乾时期,岳麓和城南书院名列全国仅有的23所省会书院进行重点建设,而之后曾、左就分别就读于这两所书院,可见二人在当时所接受的教育质量是比较高的。

同时,书院通过自拟学规教化、规训学生,对学生的教育不仅体现在科考知识的学习,更多是为人处事、安身立命的要求。通过确定自己的学规,书院规定了各自的培养目标及修身养性、治学处事的准则。除去上文中提及的经世致用的城南书院,岳麓书院的学规则强调“以读书为业,则当惟日不足,以竟分寸之阴,岂可作无益以害有益乎!”的勤学学风、“每日于讲堂讲经书一通……有不明处,反复推详……不可质疑于胸中也”的严谨学风和“知之非难,行之惟艰”“学问思辨,必以力行为归也”[9]的学以致用学风。在这样相似、务实的学风熏染中成长起来的曾、左二人,必然不会仅仅为了功名利禄参加科考,他们的身上更多体现出一种天然的经世济民、兼济天下的担当和责任。

(二)从师风格:经世致用的湖湘文化影响

在一个人的教育经历中,教师往往发挥着重要的思想启蒙和道路指引作用。在曾、左二人的科举道路上,同样伴随着另外一条重要的教育线索。分析他们在科考阶段追随的几位重要老师,发现这些人身上均有经世务实的湖湘文化特色,这在无形中也影响着曾国藩和左宗棠二人的后续选择。

在众多指点曾国藩的老师中,最为重要的是岳麓书院山长欧阳厚均。欧阳厚均自嘉庆二十三年(1818年)当事聘其为岳麓书院山长起,至道光二十四年(1844年)止,掌教书院27年[10]。他主张“有体有用”,不纠缠于“区区文艺之末”的人才观,提倡“讲义论文,有奇共赏,有疑共析”“二三子争自砥砺,敦品力学,互相规劝”的研讨式集体学习方法,强调“立言只要,在于有物”“惟立诚,固有物”的以“诚”为核心的学习态度。在他执掌书院期间,捐束脩千金,全面整修书院,主持编印《岳麓书院门齿谱》初、续两集,《岳麓书院课艺》一至四集,《岳麓山长传》4卷及《岳麓诗文钞》57卷,对书院藏书建设作出巨大贡献。在身体力行崇尚严谨学风的欧阳厚均的治理下,岳麓书院不仅为曾国藩带来正统且严格的儒家经学教育,促使他最终可以凭借扎实的学术功底通关科举,同时也影响了其为官从政之后的务实作风。曾进入仕途后继续从师“为学力主省身持敬,精悬力践”、主张经世致用、“潜研性道”的大儒唐鉴③亦可说明其所受影响。

在左宗棠的求学过程中,对其影响最大的有贺长龄、贺熙龄和吴荣光三位老师。这三位同样是早期湖南主张经世致用的经学家。贺长龄曾与陶澍、林则徐共事,在道光十年回到长沙丁忧1年的时间里,曾指点左宗棠读书。左“每向取书册,贺长龄必亲自梯楼取书,数数登降,不以为烦;还书时,必问其所得,互相考订,孜孜龂龂,无稍倦厌。其诱掖末学,与人为善之城,大率类此。尝言:‘天下方有乏才之叹,幸无苟且小就,自限其成’”[11]。贺常与左探讨《读史方舆纪要》《日知录》等著作,并将自己主编的《皇朝经世文编》送于左,这本集清朝当时地理、水利、军事、农业、海事等文章的书,对左宗棠的经世理想和战略眼光产生了重要影响。

左宗棠在城南书院求学时,遇到曾任翰林院编修、湖北学政、山东道监察御史,主持城南书院8年的贺熙龄。贺熙龄的教学同样不拘一格,“其教诸生,诱以义理经世之学,不专重制艺贴括”[3]8。左虽仅在城南书院学习1年,但和贺长期保持通信,因此得以及时了解到国家形势,这进一步深化了左对参与现实世界、解决现世问题的决心。从左写给贺的挽联“宋儒学,汉人文,落落几知心,公自有书贻后世;定王台,贾傅井,行行重回首,我从何处哭先生!”[12]中可以看出,贺熙龄的修行和治学同样对左意义重大。

时任湖南巡抚的吴荣光创办湘水校经堂,并且亲自为学生讲授经学。吴荣光之所以要创办湘水校经堂,目的是“矫正当时书院教育中只考贴括专重科举仕进的陋习,培养通经史、识时务的经世致用的有用人才,树立新的学风、它在治学上强调‘精微并举’,注重朱熹、张栻理学的传统,能兼容各学派的不同观点,无门户之见,因而搜括和培养了一大批栋梁之材。”[13]后来左宗棠在贺熙龄的引荐下在此地求学。由此可见,对左宗棠影响巨大的三位老师他们虽均为进士出身,但都不拘泥于科考内容,而是从务实的角度开拓左的眼界,积累左的学识,为左日后在镇压太平天国、收复新疆、剿灭捻军中所立的赫赫军功打下了坚实的基础,一定程度上也影响了左在会试屡次失利后最终放弃科举考试、选择踏实务农的决定。

(三)家庭因素:经济资本和文化资本差异

在注重血缘关系的文化土壤中孕育出的科举制度,“既体现了国家政府的利益和意志,也是实现家族希望和个人抱负的途径”[14]。科举制度不仅对于家族希望和个人抱负的实现具有重要作用,而且考生参加科举同样与其所拥有的家庭资本有着密不可分的联系。根据布迪厄的社会资本理论,资本有经济资本、社会资本和文化资本三种形式。其中经济资本以金钱为符号,社会资本以社会声望、社会头衔为符号,文化资本则以作品、文凭和学衔为符号[15]。科举考试的“通关”本身即是一种个体和家族文化资本的积累和投资。此外,家庭是文化资本最初的再生产场所,这种再生产通过继承的方式进行,因此,曾、左二人的家庭背景差异无形中会对各自的科考经历产生影响。

就两人的家族背景而言,曾家的经济资本更为雄厚,而左家的文化资本实力更强。从经济状况来看,曾国藩的祖上经过几代人的经营在其祖父一代就已经购置土地,雇佣佃农;左宗棠的祖上则“积代寒素,先世苦况,百纸不能详”[3]2,到了左父这一代,情况更加恶劣,既有“非修脯无从得食”,又有“母屑糠为饼,食之仅乃得活”,可见当时生活之拮据。对比之下,曾国藩在科举之路上的屡败屡战一定程度上显然受益于他相对宽裕的家族经济实力。

从文化资本上来说,曾家的积淀显然没有左家深厚。曾国藩祖上虽经济上有了起色,但主要是靠农业发家,到了他父亲这一代才出了家族中的第一个读书人,且他的父亲考上秀才时已经43岁。左宗棠则“先世耕读为业,以弟子员附郡县学籍者凡七辈”[3]2。其曾祖是县学生员,祖父是国子监生,父亲是县学廪生,靠教书为业,“贫居教授二十余年”[3]2因此左宗棠自幼便受到祖上文化氛围的感染,家庭氛围加之个人天赋,使得他能在童试阶段脱颖而出。

对比曾国藩与左宗棠的科举之路,一方面可以从中窥见清代地方士子的生活样态,另一方面也可反映出他们求学和应考的辛苦、不易。更为重要的是,二人之后凭借各种机缘,在中国晚清政治舞台上鞠躬尽瘁,将其经世致用的理念和扎实务实的知识积累发挥到极致,彰显了这一代知识分子特有的精神气质,值得当代青年借鉴。

注释:

①如周海生在《论曾国藩政治规矩的生成机制》分析了曾国藩的政治规矩实践;孙翔在其学位论文中探讨了曾国藩家庭伦理思想的现代价值;史革新在《程朱理学与晚清“同治中兴”》中详细地分析了以曾国藩为代表的理学大臣对“同治中兴”的贡献;熊吕茂和肖高华的文章《近年来曾国藩研究综述》中对当前曾国藩的研究有更为详细的区分和梳理。

②如陈先松在《从财政史视角再析海防塞防之争》一文中深入探究了光绪早期清政府对地方财政加强控制促成了左宗棠最终主张塞防的胜利;董鹏飞则研究了左宗棠对福建匪患问题的治理。

③唐鉴,字镇海,善化县人,嘉庆十四年进士,改庶吉士,十六年授检讨。历任浙江道监察御史、广西平乐知府、山西按察使、贵州按察使、江宁布政使。后内召为太常寺卿。他30岁后,致力于研究程朱理学。著有《朱子年谱考异》《四砭斋省身日课》《易反身录》《读礼小事记》等书。