用户对人工智能设备的接受意愿研究

王林 荆林波

摘 要:AI(人工智能)设备在生活中的使用范围逐渐扩大,用户对AI设备的接受意愿受到多方面因素的影响。本研究在整合认知失调理论和技术接受模型的基础上,构建和实证检验一个AI设备的接受意愿模型,目的在于解释用户在接受服务中使用AI设备的意愿影响因素的相互关系。该模型包括社会影响力、享乐动机、情感喜好、人文交互等潜变量,通过对用户进行问卷调查收集数据,对间接影响用户对AI设备接受的可靠预期和效率预期因素进行了检验。研究结果表明:用户对在服务过程中使用AI设备的接受意愿,心理性因素对决策的影响显著。该研究重大意义在于,验证了向用户传递AI设备的信息,满足用户的社会心理需求,从而提升用户对AI设备可靠预期和效率预期的判断,最终提升用户对AI设备的接受意愿。为后续理论研究和AI设备在服务交付过程中的满意度提升提供了指引。

关键词:人工智能;接受意愿;可靠预期;人文交互

一、前言

2020年1月,新型冠状病毒肺炎在武汉爆发,在全国抗击疫情的过程中,影院、剧场、商场、商业区等人员密集型场所关闭,需要重新审视人工智能设备在服务交付过程中的使用。从2016年开始,人工智能(Artificial Intelligence 下文简称:AI)设备的研发、制造与市场应用在全球范围内呈现快速增长态势(Yogesh K. Dwivedi et al.,2019)。从汽车制造生产线使用的装配机器人、检测机器人,到医院使用的基因检测技术,AI技术逐渐成为许多行业的得力助手。目前,传统且必须有人参与的工作,如车辆驾驶、同声传译、翻译、人像核对等工作现在可以很容易地由AI设备实现,表现为自动驾驶、语音识别、语义识别、图像识别等相关的技术和应用(Michael Allen,2019)。提供各种服务的公司也已开始在其服务的生产和交付过程中使用AI技术。例如,在酒店业,阿里巴巴将许多AI技术应用到了酒店服务中,打造出了全球首家无人实体酒店,名字叫做FlyZoo Hotel,并正式开始商用(梁春丽,2018)。在航空业中,荷航使用名为“Spencer”的AI设备来回答旅客提问,提升旅客的旅行体验(程绍禹等,2019)。在零售业中,在线零售商店(例如,淘宝、京东、拼多多)用在线AI技术开发的个性化推荐系统来帮助用户选择最合适的商品。AI系统通过对庞大的数据集进行智能分析,向用户提出个性化的建议,这种基于AI的销售应用程序不仅可以提供快速、准确的个性化建议,同时也大大节省了企业人力成本(王昕天等,2019)。

企业在AI开发、集成和应用在服务交付方面的行业进展表明,在服务环境中采用AI设备并不仅仅是一种技术时尚,而是逐渐上升为一种行业发展的趋势,原因在于AI设备相比于人类员工的优势表现在:从服务交付的角度来看,由于AI技术带来的数据存储功能、高处理速度和个性化推荐功能,与人类员工相比,AI设备不仅可以提供更一致、更及时的服务,而且还可以提供统一质量标准的服务(West et al.,2018);从运营角度来看,AI设备可以通过减少人员数量来提高运营效率,满足及时交付的需求,从而减少员工的工作量和工作时长,从而降低运营成本(Wang et al.,2019)。

用户在服务交付期间接受使用AI设备的意愿影响因素的研究,主要基于现有技术接受理论。例如,对AI机器人采用意愿的研究是基于Davis等在1989年提出的技术接受模型(Technology Acceptance Model,下文简称:TAM)(Sundar et al.,2016)。整合型技术接受模型(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology,下文简称:UTAUT)在2012年被提出,随后在多个环境中进行了检验和改进(Anja et al.,2019;孙元等,2019;徐姝等,2019)。传统的技术接受模型在一定程度上解释了用户使用AI技术的意愿,但是这些模型最初是用于研究采用非智能技术,如自助服务技术(自动化技术)的服务交付,而AI设备则是拥有由AI技术驱动的类人化智能(Jeon et al.,2018)。因此,这些设备不需要用户学习如何操作它们,这使得所有以易用性为核心指标的技术接受模型在服务与检查用户是否接受AI设备的意愿无关,也就是在有效性检验中,主客体不相关(Lu et al.,2019)。

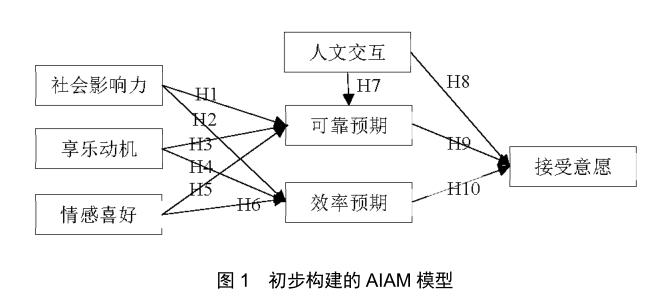

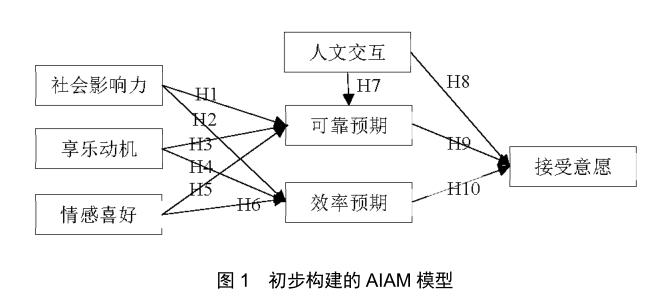

本研究通过整合认知失调理论(Festinger,1962)和认知评估理论(Lazarus,1991a;Lazarus,1991b)这两个模型,提出了AI设备使用接受度的理论模型(AI Device Use Acceptance Model,下文简称:AIAM模型),该模型解释了用户在AI设备使用过程中的多步骤的接受演进,确定细分了用户在被服务期间接受AI设备的意愿影响因素。此外,本研究还对建议AIAM模型以识别方向和强度提议中包含构架之间的关系模型,暨使用AI设备代替人类的存在已经成为有争议的主题,以至于大多数用户都不支持公司(组织)对AI设备的立场(Makridakis,2017;Kaler,2019)。因此,支持或反对因素可能共存并相互作用以影响用户的接受行为。考虑到将AI设备整合到用户的产品中的多面性服务交易,有必要在相同的概念框架中,充分阐释决策阶段导致正面(接受)和负面(反对)的不同效果(Lin et al.,2019)。這项研究将为研究人员和管理人员提供有关在服务交付期间用户对AI设备接受意愿的影响因素,这些发现可以帮助公司在AI设备的投资、研发评估或测试阶段提供决策的模型依据。

本文的框架如下:在文献综述部分,回顾有关AI设备的用户行为研究,并讨论Lazarus的认知—动机—情感框架。通过构建AIAM模型,深入研究其实现方法和用于测试理论模型的建模过程,并进行数据收集和模型验证。最后,提出结果的研究和讨论那些在现有理论和实证检验,讨论理论贡献、管理意义、研究的局限性,以及后续的研究方向。

二、文献综述与模型构建

社会影响力是指:用户认为在服务交付中使用AI设备,与其所在的社会团体规范相关且一致性的程度,如果群体对他们来说很重要,人们就更可能遵循群体规范,用户的社交网络规范和态度是个人行为意图的关键决定因素(Rather,2018)。当个人没有足够的知识做出明智的决策时,其受到所在社群的影响力就会越大,顾客倾向于采用自己社会群体的文化、价值观和规范作为自己的评估标准,并据此做出行为决策(王崇等,2019)。采用一个群体的行为规范将加强个人对该群体的归属感,如果用户的社交网络(例如朋友、同事、亲属)对服务交付中使用AI设备持有正向的意见和态度,并建议用户使用AI设备,那么使用AI设备将使用户的社交身份受益(Lu et al., 2019)。根据这些理论和经验证据,提出了假说1:

H1: 社会影响力与AI设备的可靠预期正相关

用户态度的另一个方面是预期的工作量,是指使用AI设备的感知困难。根据Lazarus的框架理解,即社会规范影响到努力预期。社会规范(又称为:主观规范)的构建和感知的困难,已成为在各种背景下进行一些实证研究的重要参考(Hall et al., 2008)。如果用户的社会团体通过相信它易于使用而对AI设备持有积极意见,那么用户就不太可能认为该设备难以使用(Hsu et al., 2008)。 根据这些理论和经验证据,提出假说2:

H2: 社会影响力与AI设备的效率预期正相关

享乐主义动机是指个人期望通过在服务交付中使用AI设备而获得的乐趣(Veenhoven,2003)。部分研究者认为享乐动机是技术采用行为的主要预测因素(Allam et al.,2019;Venkatesh et al., 2012)。当用户对AI设备存有狂热的动机时,使用AI设备将通过满足其个人兴趣或寻求新颖性、娱乐性的需求而使用户受益(Fryer et al.,2017;Jeannette et al.,2019)。结果,对使用AI设备有狂热动机的用户可能会对使用它们的可靠性持积极的预期。根据这些理论和经验证据,提出假说3:

H3: 享乐动机与AI设备的可靠预期正相关

早期的研究表明,在任务难度增加情况下,用户动机代表了一种保护性能的补偿策略(Humphreys et al.,1984)。动机与任务难度相互作用,从而影响执行任务所需的感知精神努力(Hockey,1997)。有研究者已经验证了享乐动机与感知到任务的困难、努力期望水平之间的关系(Capa et al., 2008)。根据前面的讨论可推断为,积极进取的用户不太可能发现与AI设备相关的执行任务很困难,用户享乐动机与AI设备的期望效率预期之间存在关联关系。 根据这些理论和经验证据,提出假说4:

H4: 享乐动机与AI设备的效率预期正相关

接受使用AI设备的情感喜好是指,用户在将来的服务中使用AI设备的接受程度,即,经过用户复杂的内心评估过程后,将产生对AI设备使用的情绪,这将决定用户在接受服务期间是否愿意接受AI设备,即对使用AI设备的从强到弱的程度(Watson et al.,2007)。研究发现诸如预期、满足、快乐、高兴和惊奇之类的情绪,影响用户对接受外部事物的期望值的变化,从而影响对AI设备可靠预期的判断(Stock et al.,2017)。正如认知评估理论所建议的那样,对AI设备持有积极情绪的用户,将在服务交付过程中更愿意接受使用AI设备。根据这些理论和经验证据,提出假说5:

H5: 情感喜好与AI设备的可靠预期正相关

AI设备的使用需要与用户之间进行交互, 关于AI设备的决策过程中的情绪可能不但涉及积极的情绪,而且涉及与沮丧、恐惧、不确定性和焦虑感以及担忧有关的消极情绪(Rucker et al.,2004)。 根据认知评估理论的假设,这种情绪很可能导致某些产品或服务被拒绝,某些形式的情绪导致用户拒绝技术革新所带来的变化,由于用户拒绝与AI设备的交互,或者配合程度不够导致的效率预期的变化(Chen,2012)。 根据这些理论和经验证据,提出假说6:

H6: 情感喜好与AI设备的效率预期正相关

人文交互又称拟人化,是指对象的类人特征水平,例如拟人的外表、自我意识和情感。AI设备的物理、智力、逻辑重新设计,触发了用户对自我相关性的初步评估,这种设计是否符合用户对用于服务交互技术的传统使用习惯,一定程度上决定了用户是否有兴趣接受设备的使用(Kim et al.,2018)。人文交互是用户对AI设备使用行为的重要决策的依据,例如,电脑的键盘基本沿用了传统打字机的字母布局模式(Van et al.,2017)。一般而言,对AI设备人文交互需求程度较高的用户,认为具有类人特征的AI设备,将会有助于将人类从单调、重复的活动中解放出来,提升人类的独特性和自我认同(Ackerman,2016)。由于人文交互特征可能会与用户使用AI设备的可靠预期产生关联,因此,可评估AI设备的人文交互性与可靠预期之间具有关联关系(Gursoy,2019)。根据这些理论和经验证据,提出假说7:

H7: 人文交互与AI设备的可靠预期正相关

用戶可以假定与AI设备进行交互比与人类员工进行交互可能需要更多的努力,这是因为用户被迫与AI设备进行交互,这可能会进一步证明用户反对在服务交付中使用AI设备,是基于他们自己的社会信仰、行为规范的聪明人假设(Kim et al.,2018)。AI设备作为类人的身份暗示着来自两个方面的努力:设备与真实人类互动所需的努力(算法学习)、用户学习AI技术设备所需的努力(人文交互接受性)(Brown,2005)。因此,人文交互的功能可能会增加用户使用AI设备时所需的工作量,也会影响用户对于AI设备接受意愿的程度预期,所以提出假说8:

H8: 人文交互与AI设备的接受意愿正相关

用户对AI设备较高的可靠性预期,即与现有信念不一致的评估会导致认知失调,在这种情况下,用户倾向于通过遵循先前的评估来最小化不和谐的因素,而不是去挑战它,从而渐渐适应使用AI设备(Festinger,1962)。对使用AI设备的成本和收益进行的评估,将导致产生在服务交付中使用AI设备的情绪,如果用户认为使用AI设备可以通过提供快速、可靠、准确和一致的服务而受益,从而改善服务质量,就会产生积极的情绪(West et al.,2018)。根据这些理论和经验证据,提出假说9:

H9: 可靠预期与AI设备的接受意愿正相关

在服务交付中使用AI设备也可能会导致用户与AI设备之间的沟通障碍(Lu et al.,2019),或者需要更多的认知才能理解AI设备的混乱和复杂设计(Thompson et al.,1991),这可能会增加沟通所需的工作量。因此,如果用户认为使用AI设备会花费过多的精力,就会因对AI设备的效率预期下降,从而产生负面情绪(Lazarus,1991b)。根据这些理论和经验证据,提出假说10:

H10: 效率预期与AI设备的接受意愿正相关

潜变量分为:社会影响力、享乐动机、情感喜好、人文交互、可靠预期、效率预期和接受意愿,潜变量拆分为可进行测量的显变量,如表1所示。

通过对前人研究模型的借鉴,结合对AI设备使用过程中影响因素的综合分析,本研究初步构建了AI设备使用接受度理论模型(AIAM模型),如图1所示。

三、模型拟合与结果分析

拟议的AIAM模型使用了通过问卷星网站(www.wjx.cn)提供的在线用户小组收集的数据进行检验。这个基于Web的平台数据收集的方法与传统线下问卷统计的方法相比,具有更好的数据来源质量,更具代表国内的用户样本(李纪真等,2019)。在当前的研究中,要求参与者完成在线调查后,可以换取少量的积分、抽奖等物质奖励,目的是为了确保问卷回答的有效性和可靠性。在线调查中插入了许多验证和注意检查的问题,以识别随机答复已完成调查的可靠性,保证问卷填写方是自然人,而非类人思维的AI设备。

(一)基础数据分析

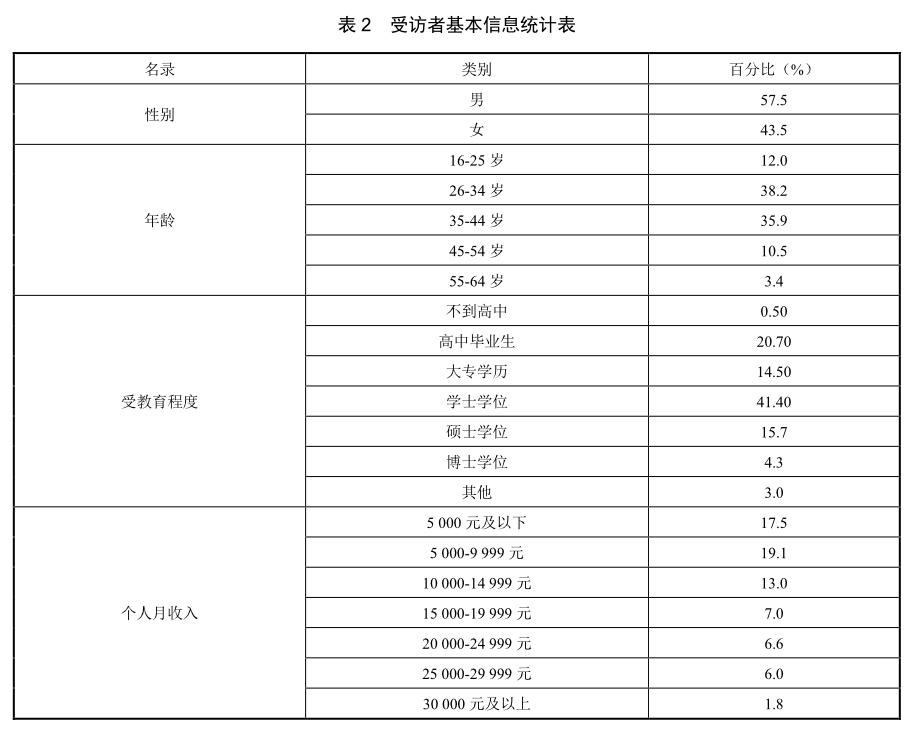

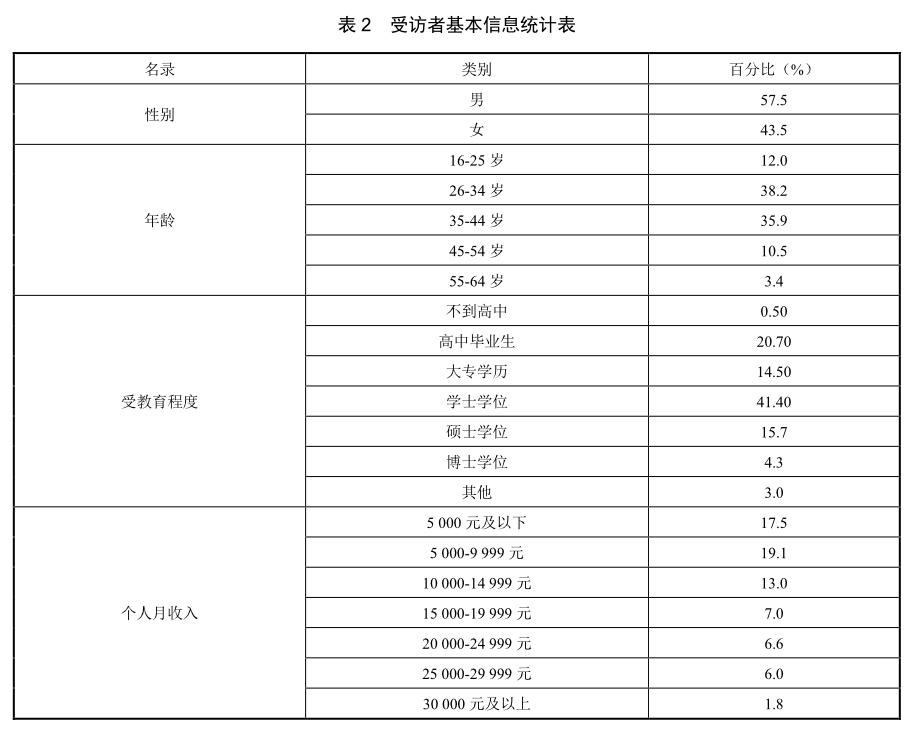

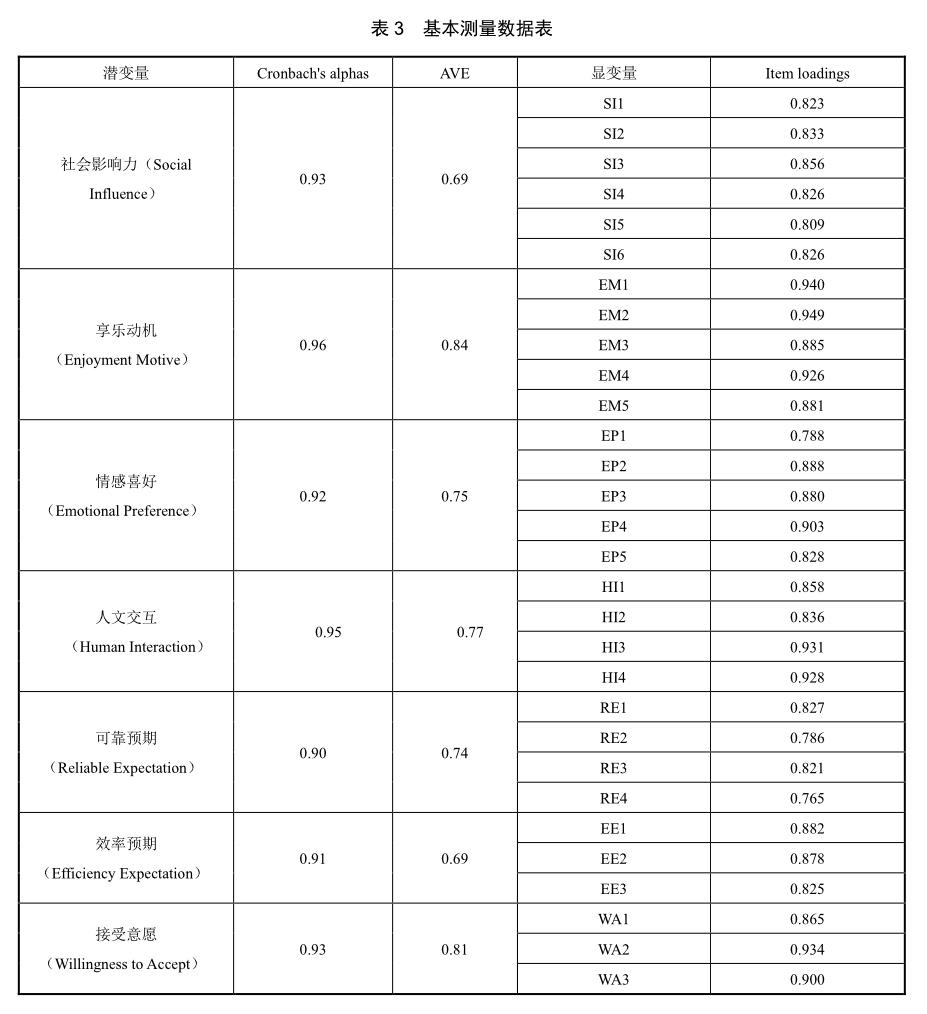

本研究中使用的调查工具包括两个部分:人口统计信息和主要问题。人口信息部分主要询问有关性别、年龄、受教育程度和收入状况的问题;主要问题包括用于测量提议模型中包括的七个潜变量,大多数项目是从以前比较成熟的量表中采用。更具体地说,用于社会影响力(6个项目)、享乐动机(5个项目)、情感喜好(5个项目)、人文交互(4个项目)、可靠预期(4个项目)、效率预期(3个项目)、接受意愿(3个项目)从UTAUT量表和SRIW量表这两个成熟的量表中选取。用于评估情绪的项目使用7点双极量表(例如无聊/放松或不满意/满意)进行测量。通过7点不同意的李克特量表(1–完全不同意, 7–完全同意)来衡量用于评估建议模型中其他构造的项目。

使用AMOS 7.0軟件对提出的概念模型进行了测试,在大数据问卷的发放之前,先进行了100份小样本数据的验证性因素分析(CFA)测试,以测试测量模型的科学性。之后测试了结构模型的拟合性,以评估所建议关系的强弱程度和影响方向。第一步,从正常性、可靠性、收敛效度和判别效度方面评估测量模型。在第二步中,通过使用基于最大似然估计的CB-SEM评估结构模型方法,与PLS-SEM相比,当研究的目的是测试理论模型,并且当构建物的测量模型为CBSEM时,CB-SEM可提供较小的偏差和更准确的结果概念化为反射性并通过一个公共因子模型进行衡量(吴明隆,2010)。

通过网络渠道发放1 500份问卷,回收有效问卷1 205份,有效回收率为80.33%。如表2所示,参与者中57.5%是女性,43.5%是男性。很大一部分参与者年龄在26-34岁之间(38.2%),拥有学士学位(41.4%),家庭年收入5 000元至¥ 9 999元(19.1%)。这项研究报告中受访者的人口状况相似,在利用各种数据的采集方法,如以前关于零售商店的研究(Foroudi et al.,2018),或市场研究中的随机抽样方法(丁宁等,2019;毛振福等,2019)。这表明就人口分布而言,该样本适合本研究。

(二)测量模型评估

为了确保数据分析的质量,通过CFA评估了测量模型。首先,检查每个结构的测量项目的正态性(Thompson,2004),基于偏度和峰度应小于2的规则,结果表明没有当前数据集中的问题(Hair et al.,1998)。接下来,评估了项目和构造的内部一致性可靠性、收敛有效性和判别有效性。如表3所示,AIAM模型的所有Cronbachs Alphas值均大于建议的临界值0.70(Hair et al.,2011),并且所有项目的因子负荷(Item loadings)均是显著的,提供强大的内部一致性证据。所有构建体的平均方差提取(AVE)值均高于0.50,表明所需的收敛效度满足模型拟合需求(Fornell et al.,1981)。

最后,评估总体测量模型的整体拟合度。结果表明,该测量模型具有良好的模型拟合度。CFI和TLI分别为0.97和0.98,超过了良好模型拟合的建议临界值0.95;近似均方根误差(RMSEA)为0.04,标准均方根残差(SRMR)为0.04,也表明模型拟合良好(Hu et al.,1999)。测量模型的卡方值为909.19,其中为492自由度,卡方与自由度的比率小于3,这表明模型具有足够的拟合度(Kline,2005)。

(三)结构模型评估

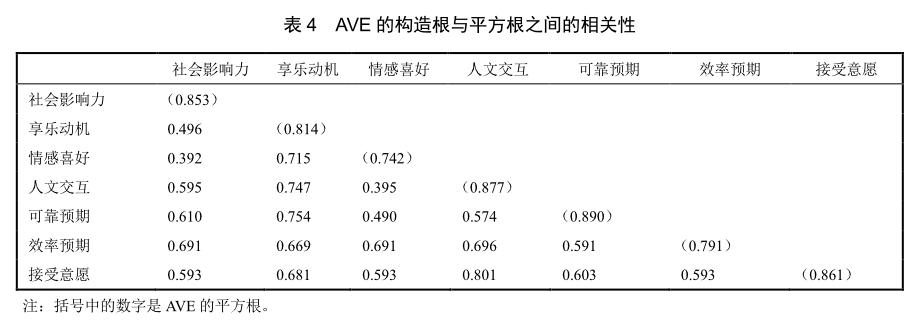

CFA结果提供了强有力的证据,证明了该测量模型的有效性和可靠性。接下来,利用CBSEM检查AIAM结构模型。首先,评估结构模型的模型拟合度。结构模型的卡方值1 290.3,和自由度是506(卡方值和自由度的比率是2.55),这表明AIAM模型拟合为良好(Kline,2005)。CFI和TLI分别为0.95和0.94,表明模型拟合良好。RMSEA和SRMR的对应值分别为0.07和0.06,分别提供了更多的证据为结构模型的充分性(Hu et al.,1999),AVE的构造根与平方根之间的相关性如表4所示,说明测量模型的判别效率是符合要求的(Hu et al.,1999)。

如图2所示,AIAM结果表明,所有提出的假设均得到支持,说明AIAM模型的构建是成立的。更具体地说,这项研究发现,在AI设备的用户接受影响因素中,用户对AI设备的态度,间接通过可靠预期和效率预期的反馈。

图2结果表明,用户对使用AI设备的重要性和相关性的评估基于其社交网络、群体规范、享乐动机和人文交互。同时,在间接影响中,可靠预期和效率预期强烈地决定用户对AI设备使用的接受意愿。在用户最后的决策阶段,心理预期在AI设备的使用决策意图方面,起着至关重要的作用。模型结果清楚地表明用户在确定使用AI设备接受服务中的意愿,实际上的确是一个复杂的多阶段决策影响过程,这是对Lazarus的认知—动机—情感框架理论的重要延伸与发展。

(四)模型结果分析

模型拟合结果表明,用户所处的社会环境,暨社会影响、情感喜好(例如,鼓励亲朋好友使用AI设备)与用户接受AI设备使用的意愿息息相关,在使用AI设备过程中的认知成本越低,使用AI设备相关的意愿越强。当用户的社会影响力不足时,借助AI设备,用户的意见不仅帮助确定这些AI设备是否值得使用,也有影响用户对AI设备感知利益的主观需求。这项研究揭示了享乐动机原理的新见解,解释社会影响力在用户对AI设备使用意愿方面的积极作用,已经突破TAM和UTAUT模型研究发现的范畴。

这项研究表明,用户很可能会关注AI设备与其社交网络的关联性,即,用户所在社交网络群体是否已经认可了这项新技术。首先,用户可能会相信其他人愿意接受使用AI设备,因为AI设备带来了好处或优势,例如效率预期的相对提升,这种信念会积极影响用户本身对AI设备的效率预期评估。其次,基于社会认同理论,用户可能会相信在其社交网络中使用AI设备,有益于其社交身份在其社交团体中得到提升,从而更愿意接受在服务交付中AI设备的使用,产生相得益彰的效果,即,对AI设备的使用持积极态度正是由于这种外部社会动机因素引起的。此外,在社会影响力与期望的工作量(效率预期)方面,用户不必担心AI设备在期望工作量与AI设备的使用时间的矛盾,起决定作用的是,用户认为AI使用是与他们的社会影响力一致的。因此,正如调查结果所表明的,用户更有可能专注于使用AI设备的收益而不是使用时长。实际上,社会影响力(或社会规范)会影响用户对采用技术的决策。虽然Venkatesh的研究已经证实了社交影响力积极影响用户对技术的接受度,但其研究仅对其进行了直接检验,没有支持证据解释其潜在机制的证据(Venkatesh et al.,2000),本研究是对Venkatesh研究的进一步论证。

研究還表明,人文交互是用户评估AI设备的性能优势(可靠预期),进而引导用户积极的情绪和行为的结果。此外,享乐动机对效率预期具有正相关作用,这与Torres认为享乐动机(例如娱乐性和趣味性)在确定用户的技术接受行为方面具有相同作用。另一个有趣发现是,人文交互与接受意愿正相关,这一发现似乎挑战了先前的研究,这表明人类更喜欢AI新技术的特点,不再简单认为这是一种普通的自动化技术,人文交互的积极影响是仅适用于具有人类外观的非智能设备,并且AI设备的算法逻辑是居于人类思考逻辑,从而提高用户的情感需求(感知性能)。实际上,根据目前的研究,有理由得出这样的结论:用户所使用的高人文交互性的AI设备,会提升用户自我认同和自我满足。

调查结果表明,AI设备的感知性能和使用它们需要付出的交互成本是关键因素,这一发现突出了用户评估行为的功利性,就是具有趋利避害的特性。用户在AI设备使用前,可能会分析与任何AI设备相关的收益和成本选项。但是,还有许多其他因素,例如,社会影响力、享乐动机、情感喜好等可能导致对成本和收益的影响。更确切地说,用户对他们愿意接受使用AI设备的喜好,受到其所在社会圈子内类似AI设备使用数量的影响。可靠预期对接受意愿的影响远大于效率预期对接受意愿的影响,此表明用户对AI设备性能感知关系到对设备期望的评估,即,可靠预期是重要的决策动机。用户情绪是最终的先决条件,即用户愿意接受AI设备用于服务交付。情感喜好是决定用户是否愿意接受使用AI设备,用户较高的积极情绪会产生较高的AI设备接受意愿。

四、讨论

(一)理论贡献

该研究对影响用户在AI设备接受意愿过程中的因素进行理论假设与模型构建,并检验这些因素之间的相互关系。这项研究表明,利用传统的技术接受模型,即用户对技术的接受以及统一接受和使用技术的相关理论,可能不适用于研究用户对AI设备的接受意愿。人工智能技术与非智能技术(主要指的是自动化技术)确定的一些技术采纳因素不适用对AI设备的用户使用意愿研究,本研究是对技术接受模型理论的重要发展。

本研究的模型表明,用户经历了认知的多阶段决策过程,确定在服务交互期间接受AI设备使用的意愿,通过识别潜在的心理路径来解释用户行为意图的演变,从而超越了现有的技术接受文献,而AI设备扮演这个角色(Tracy et al.,2004)。该框架没有像Venkatesh的研究(Venkatesh et al.,2012)那样将所有前因视为独立因素,而是揭示了这些决策驱动因素及其发生顺序的相互依存关系。这可以借助认知评估理论解释了,积极情绪的产生最终决定了用户接受AI设备的决策,对AI设备的人文交互的感知水平,显著影响了用户使用AI设备的效率预期。解释了Ackerman研究中,人文交互的影响还在于对预期的工作量的影响,用户通过使用与人类相似的功能,来假设拒绝使用AI设备是合理的,人文交互的便利性所影响到用户情绪行为,这超出了关于人类外貌施加的身份威胁的争论(Ackerman,2016),表明人文交互这个因素在用户接受AI设备过程中的关键影响作用,即,AI设备所采用的决策逻辑,符合人类的决策逻辑。

(二)管理意义

如前所述,越来越多的服务公司投资开发AI设备,以提高工作效率、降低成本。然而,研究表明,并非所有用户都愿意在服务期间接受AI设备(Lu et al.,2019)。因此,在无法明确判断用户是否接受AI设备的意愿的情况下盲目投资AI技术可能会导致资源浪费,甚至导致原有用户流失。在服务行业中尤其如此,员工与用户之间的互动被认为是服务质量的关键决定因素,用AI设备来履行人类员工承担的功能、社会和情感角色,从根本上挑战了用户在接受服务时的心理和社交需求。因此,用户可能无法在接受服务期间与AI设备进行无障碍交互,并可能要求与人类员工进行交互。因此,了解导致在服务交付中接受使用AI设备的决策驱动因素,对于计划引入或增加AI设备的服务公司而言,在服务交付期间对用户的前期习惯和社交圈子的了解显得至关重要。

研究结果表明,用户对AI设备的情感偏好可以减轻用户在遇到服务时对使用AI设备的异议。对AI设备使用异议是通过与满足用户人文交互需求的因素来衡量,某些用户在服务期间需要与人类员工进行互动,但这并不意味着公司应该避免将AI设备用于服务过程中,而是可以在人类员工的监督下将AI设备用作服务辅助工具,这可能会满足AI反对者的需求。可靠性预期是用户接受的重要决定因素,管理人员应专注于确保和增强AI设备的可靠性,以消除不必要的错误。

研究结果还强调了社会影响力对重要性AI设备的效率预期。随着越来越多的用户愿意接受AI设备的使用,用户很可能将AI设备的使用视为一种服务交付的有效载体,因此,他们也更愿意接受在服务交付中使用AI设备。因此,需要关注那些愿意在服务交付中使用AI设备的用户,并使用个性化推荐向他们传递证明AI设备的卓越性能的信息,并激励这些活跃的用户通过社交媒体分享他们的经历,从其内部社交网络中提升对AI设备社会影响力的氛围,促进更多的用户使用AI设备的意愿产生。

五、结论

本文基于既有研究中确定了对用户AI设备接受行为有重大影响的因素,包括社会影响力、享乐动机、情感喜好、人文交互、可靠预期、效率预期等。基于认知评估理论,本研究提出了AI设备接受意愿(AIAM)模型,包括用户对AI设备使用的重要性和相关性的评估,用户对使用AI设备的感知收益(效率预期)和预期成本(可靠预期)的评估,反映了情绪、喜好、预期等心理性因素对用户接受AI设备接受意愿的不同程度。如前所述,尽管已有几项研究探讨了与AI相关的不同主题,但仍然没有一个综合的理论和概念框架可用来解释用户对AI设备使用态度生成过程中的关键因素。这项研究中提出的AIAM模型可以用来解释用户在服务中愿意接受AI设备或拒绝使用AI设备的意愿。

本研究并非没有局限性。首先,AIAM模型需要进行其他测试以提高其通用性。这项研究的数据是通过在线收集的方式,主要是国内的用户数据,因此该模型对其他国家或地区的用户接受态度的普遍性尚不清楚。未来的研究应使用多个大样本进行对比分析,最好是跨国的样本,以评估本研究中提出和测试的AIAM模型的通用性。此外,还需要进一步的研究来在不同的服务部门(例如酒店、饭店、零售商店或网约车等多个AI应用场景)测试此AIAM模型。因为不同的服务部门可能涉及不同类型、数量的员工,与用户互动的频率、深入度也存在差异,因此在特定部门中测试AIAM可以提供更多的研究洞察及发现,以了解用户采用AI设备的行为。本研究仅考察了少数几个因素,这些因素会影响用户在接受服务时接受AI设备的意愿,可能还有其他变量可能会对用户接受AI设备的意愿产生重大影响。未来的研究应该继续找寻是否还有其他因素可以添加到当前框架中,以增加AIAM模型对AI设备使用意愿的评估。

参考文献:

[1] 梁春丽. 未来酒店来了——阿里巴巴开设首家无人酒店[J]. 金融科技时代,2018(11):91.

[2] 程绍禹,李修娣,孙一楠,林家宏,樊丹丽,张玉林. 人工智能技术在我国大型机场值机服务中的应用与发展研究[J]. 科学技术创新,2019(16):66-67.

[3] 王昕天,汪向东. 社群化、流量分配与电商趋势:对“拼多多”现象的解读[J]. 中国软科学,2019(07):47-59.

[4] 孙元,贺圣君,尚荣安,傅金娣. 企业社交工作平台影响员工即兴能力的机理研究——基于在线社会网络的视角[J]. 管理世界,2019,35(03):157-168.

[5] 徐姝,夏凱,蔡勇. 消费者对农产品可追溯体系接受意愿的影响因素研究——基于扩展的技术接受模型视角[J]. 贵州财经大学学报,2019(01):82-92.

[6] 王崇,陈大峰. O2O模式下消费者购买决策影响因素社群关系研究[J]. 中国管理科学,2019,27(01):110-119.

[7] 李纪珍,周江华,谷海洁. 女性创业者合法性的构建与重塑过程研究[J]. 管理世界,2019,35(06):142-160+195.

[8] 郭凯明. 人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动[J]. 管理世界,2019,35(07):60-77+202-203.

[9] 丁宁,王晶. 基于感知价值的消费者线上线下购买渠道选择研究[J]. 管理学报,2019,16(10):1542-1551.

[10] 毛振福,余伟萍,李雨轩. 企业环保主张对消费者绿色购买意愿的影响机制研究[J]. 商业经济与管理,2019(09):68-78.

[11] Yogesh K. Dwivedi,Laurie Hughes,Elvira Ismagilova,Gert Aarts, Michael D. Williams.ArtificialIntelligence(AI):Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy International Journal of Information Management, In press, corrected proof, Available online 27 August 2019.

[12] Michael Allen. The Chief Security Officers Handbook: Leading Your Team into the Future[M]2019, Pages 35-65.

[13] West, A., Clifford, J., & Atkinson, D. (2018). “Alexa, build me a brand”: An investigation into the impact of artificial intelligence on branding. The Business & Management Review, 9(3), 321–330.

[14] Wang, L. and Dai, X. (2020). Exploring factors affecting the adoption of mobile payment at physical stores, Int. J. Mobile Communications, Vol. 18, No. 1, pp.67–82.

[15] Sundar, S. S., Waddell, T. F., & Jung, E. H. (2016). The Hollywood robot syndrome media effects on older adults attitudes toward robots and adoption intentions”, in Human-Robot Interaction (HRI). 2016 11th ACM/IEEE International Conference, 343–350 Christchurch, New Zealand.

[16] Anja Garone, Bram Pynoo, Jo Tondeur, Celine Cocquyt,Silke Vanslambrouck,Bram Bruggeman,Katrien Struyven. Clustering university teaching staff through UTAUT: Implications for the acceptance of a new learning management system[J]. British Journal of Educational Technology,2019,50(5).

[17] Jeon, M. M., Lee, S., & Jeong, M. (2018). e-Social influence and customers behavioral intentions on a bed and breakfast website. Journal of Hospitality Marketing &Management, 27(3), 366–385.

[18] Lu, L., Cai, R., & Gursoy, D. (2019). Developing and validating a service robot integration willingness scale. International Journal of Hospitality Management, 80, 36–51.

[19] Festinger, L. (1962). A theory of cognitive dissonance (Mass communication series (Voice of America)). Stanford, CA: Stanford University Press.

[20] Lazarus, R. S. (1991a). Cognition and motivation in emotion. American Psychologist, 46(4),352–367.

[21] Lazarus, R. S. (1991b). Progress on a cognitive-motivational-relational theory of emotion.American Psychologist, 46(8), 819–834.

[22] Makridakis, S. (2017). The forthcoming Artificial Intelligence (AI) revolution: Its impact on society and firms. Futures, 90, 46–60.

[23] Kaler Jasmeet, Ruston Annmarie(2019). Technology adoption on farms: Using Normalisation Process Theory to understand sheep farmers attitudes and behaviours in relation to using precision technology in flock management[J]. Preventive veterinary medicine,170.

[24] Lin Wang, Xuefeng Dai(2019).Exploring factors affecting the adoption of Mobile Payment at physical stores[J].International Journal of Mobile Communications,06:123-134.

[25] Rather, R. A. (2018). Investigating the impact of customer brand identification on hos- pitality brand loyalty: A social identity perspective. Journal of Hospitality Marketing & Management, 27(5), 487–513.

[26] Hall, B. , & Henningsen, D. D. . (2008). Social facilitation and human–computer interaction. Computers in Human Behavior, 24(6), 2965-2971.

[27] Hsu, C. L. , & Lin, C. C. . (2008). Acceptance of blog usage: the roles of technology acceptance, social influence and knowledge sharing motivation.Information & Management, 45(1), 65-74.

[28] Veenhoven, R. . (2003). Hedonism and happiness. Journal of Happiness Studies,4(4), 437-457.

[29] Allam, H., Bliemel, M., Spiteri, L., Blustein, J., & Ali-Hassan, H. (2019). Applying a multidimensional hedonic concept of intrinsic motivation on social tagging tools: A theoretical model and empirical validation. International Journal of Information Management, 45, 211–222.

[30] Venkatesh, V., Thong, J., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and user of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. MIS Quarterly, 36, 157–178.

[31] Fryer, L. K., Ainley, M., Thompson, A., Gibson, A., & Sherlock, Z. (2017). Stimulating and sustaining interest in a language course: An experimental comparison of Chatbot and Human task partners. Computers in Human Behavior, 75, 461–468.

[32] Jeannette Paschen,Jan Kietzmann,Tim Christian Kietzmann. Artificial intelligence (AI) and its implications for market knowledge in B2B marketing[J]. The Journal of Business & Industrial Marketing,2019,34(7).

[33] Humphreys, M. S., & Revelle, W. (1984). Personality, motivation, and performance: A theory of the relationship between individual differences and information processing.Psychological Review, 91(2), 153.

[34] Hockey, G. R. J. (1997). Compensatory control in the regulation of human performance under stress and high workload: A cognitive-energetical framework. Biological psychology,45(1-3), 73–93.

[35] Watson, L., & Spence, M. T. (2007). Causes and consequences of emotions on consumer behaviour: A review and integrative cognitive appraisal theory. European Journal of Marketing, 41(5/6), 487–511.

[36] Stock, R., & Merkle, M. (2017). A service robot acceptance model: User acceptance of humanoid robots during service encounters. IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops), 339–344.

[37] Rucker, D. D., & Petty, R. E. (2004). Emotion specificity and consumer behavior: Anger,sadness, and preference for activity. Motivation and Emotion, 28(1), 3–21.

[38] Chen, S., & Granitz, N. (2012). Adoption, rejection, or convergence: Consumer attitudes toward book digitization. Journal of Business Research, 65(8), 1219–1225.

[39] Kim, N., & Kim, W. (2018). Do your social media lead you to make social deal purchases? Consumer-generated social referrals for sales via social commerce. International Journal of Information Management, 39, 38–48.

[40] van Doorn, J., Mende, M., Noble, S. M., Hulland, J., Ostrom, A. L., Grewal, D., et al. (2017). Domo arigato Mr. Roboto: Emergence of automated social presence in organizational frontlines and customers service experiences. Journal of Service Research, 20(1), 43–58.

[41] Ackerman, E. (2016). Study: Nobody wants social robots that look like humans because they threaten our identity. IEEE Spectrum, 1–5.

[42] Gursoy, D. (2019). A critical review of determinants of information search behavior and utilization of online reviews in decision making process. International Journal of Hospitality Management, 76, 53–60.

[43] Kim, H. Y., & McGill, A. L. (2018). Minions for the rich? Financial status changes how consumers see products with anthropomorphic features. Journal of Consumer Research, 45(2), 429–450.

[44] Brown, K. R., & Jurisica, I. (2005). Online predicted human interaction database.Bioinformatics,21(9), 2076-2082.

[45] Festinger, L. (1962). A theory of cognitive dissonance (Mass communication series (Voice of America)). Stanford, CA: Stanford University Press.

[46] West, A., Clifford, J., & Atkinson, D. (2018). “Alexa, build me a brand”: An investigation into the impact of artificial intelligence on branding. The Business & Management Review, 9(3), 321–330.

[47] Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M. (1991). Personal computing: Toward a conceptual model of utilization. MIS Quarterly, 125–143.

[48] Foroudi, P., Gupta, S., Sivarajah, U., & Broderick, A. (2018). Investigating the effects of smart technology on customer dynamics and customer experience. Computers in Human Behavior, 80, 271–282.

[49] Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis. Understanding concepts and applications. American Psychological Association.

[50] Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & William, C. (1998). Multivariate data analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

[51] Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139–152.

[52] Fornell, C. G., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1),39–50.

[53] Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling,6(1), 1–55.

[54] Kline, R. B. (2005). Methodology in the social sciences. Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York, NY, US: Guilford Press.

Research on Users Acceptance of Artificial Intelligence Devices

WANG Lin JING Lin-bo

Abstract: AI (Artificial Intelligence) devices are widely used in daily life, and users willingness to use AI devices is affected by many factors. Based on the integration of cognitive dissonance theory and technology acceptance model, this study constructs and empirically tests an AI device acceptance willingness model, aiming to explain the interrelation of factors influencing users willingness to use AI devices in receiving services Department. The model includes social influence, hedonic motivation, emotional preference, human interaction and other potential variables. By collecting data from users questionnaires, it tests the reliability expectation and efficiency expectation factors that indirectly affect users acceptance of AI devices. The results show that: users willingness to use AI devices in the service process, psychological factors have a significant impact on decision-making. The significance of this study is to verify that the information of AI devices is transmitted to users, to meet users social and psychological needs, so as to improve users judgment of reliability expectation and efficiency expectation of AI devices, and ultimately enhance users willingness to accept AI devices. It provides guidance for the follow-up theoretical research and the improvement of AI equipment satisfaction in the service delivery process.

Keywords: artificial intelligence; willingness to accept; reliable expectation; human interaction

〔執行编辑:秦光远〕